生态旅游开发对张家界自然保护区植物景观生态的多尺度影响

2018-06-20周菲菲

周菲菲

(黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

近年来基于自然资源快速发展的旅游业已成为世界范围内最主要的旅游形式,引起的一系列生态学效应受到广泛的重视[1-3]。自然保护区是自然-社会-经济集于一体的功能实体,也是旅游活动发生与发展的物质载体和重要依托,其空间分布和组合直接影响旅游者的空间行为及旅游市场效益[4-6]。国外对旅游区域空间结构的研究较早,注重理论和模型的应用,研究主要题集中在旅游开发与地理空间的结构关系、旅游区域的空间结构特征等[3,7-8];国内则研究旅游景区(点)空间分布规律、空间结构及其演化和分异规律等[9-12]。而旅游开发会给保护区带来一定的环境污染、生态压力和景观破坏,随着越来越多的游客涌入,生态保护与旅游开发成了一对急需协调的矛盾体[9,13-14]。因此,探索保护区旅游开发与生态保护的协调规律对指导自然保护区进行有效开发与科学管理具有重大意义[15-17]。目前传统方法无法全面诠释自然保护区景观格局的尺度信息而分析陷入困境,起源于植物生态学的空间点格局分析法是分析多尺度空间特征的有效手段,应用点格局分析法从植物、景观空间结合角度来研究自然保护区旅游开发与生态环境关系尚不多见[9,15,18-19]。张家界自然保护区是我国第一个国家级森林公园,旅游开发历史悠久,其植被和景观格局也是世界遗产核心价值的重要体现,也是开展旅游活动的基础和保障[20-21]。本文就保护区旅游开发对区内植物生态和景观生态的影响进行多尺度探讨,采用点格局分析方法分析张家界自然保护区景观在单一尺度和多尺度下的空间分布和集聚特征,以期为协调保护区生态保护与旅游发展之间的矛盾和完善保护区管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于湖南省张家界国家森林公园武陵源区,28°52′~29°48′ N,109°40′~111°20′ E,该区属武陵山系,经侵蚀、风化形成奇特的地貌,面积约1.33万hm2,森林覆盖率达95%,亚热带季风性湿润气候形成了这里成片的原始、次生森林,保存了不少珍稀动植物,其中木本植物500多种,兽类27种,鸟类41种,已被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界自然遗产名录》。境内气候温和,雨量充沛,年平均气温12~15℃,极端最高气温39℃,极端最低气温-13.7℃,最冷月(2月)的月平均气温2.6℃,最热月(7月)的月平均气温24.3℃,无霜期240~303 d,年降水量1 400~1 500 mm,降水的季节分配不均,春季雨量占全年的40%,多阴雨天气,每月降雨日数约15 d,冬季降水少,夏季多暴雨,区内气候垂直变化较显著。由于境内峰林密集,侧方光照不强,风力、温湿度变幅小。土壤肥沃湿润,轻砂质中厚层黄壤、原积母质发育的土壤,土层深厚,坡积母质发育的土壤,土层较浅,石块较多。由于植被繁茂,枯枝落叶多,腐殖质层厚,土壤肥力较高,呈酸性(pH=6.23)。海拔1 000 m以上的石峰岗顶,多为耐脊薄干旱的黄山松Pinus taiwanensis;海拔1 000 m以下的山峰,沿坡峡谷地带为港柯 Lithocarpus harlandii,香桦 Betula insignis,椴树 Tilia tuan,鹅耳枥 Carpinus turczaninowii,水青冈Fagus longipetiolata等常绿落叶阔叶混交林;海拔800 m以下为生长良好的沟谷森林,为典型的常绿阔叶林,林分郁闭度大,树种组成复杂。1978年开始发展森林旅游业,旅游服务设施不断完善,旅游项目不断增加,游客也逐年递增,2012年以来年平均接待量在300万人次以上,最大日平均接待量高达6万多人,旅游收入每年以30%的速度递增[20]。

1.2 调查方法

1.2.1 样地选取 2015年7月16日,根据保护区内已有的重要旅游线路、主要旅游景点和植被类型、游客的主要旅游活动取向,分别在游水区、探险区、登山活动区和服务区选择游客活动频繁的代表性地段采用系列样方法随机设置若干样地[20]。将研究区景观分为7个类型,分布为沟谷雨林(主要为黄山松群落,林下伴生美女樱Garden verbena,秋海棠Begonia grandis和花叶蔓长春Vinca major);季风常绿阔叶林(主要树种为水青冈和鹅耳枥,有少量椴树分布,林下伴生紫云英Astragalus sinicus,中华隐子草Cleistogenes chinensis等;常绿针阔叶混交林(主要树种为港柯和水青冈,林下伴生常春藤Hedera nepalensis var. sinensis,蕨类植物,苔藓植物较为发达);针叶林(主要树种为云杉Picea asperata,伴生藤本植物、苔藓植物较为发达);山地灌丛(主要为显齿蛇葡萄Ampelopsis grossedentata,伴生紫云英、中华隐子草等);山地草甸(以莎草科Cyperaceae植物为主,伴生早熟禾Poa annua等禾本科植物Gramineae)和水域(主要选取的是景区自然观赏水源和湖畔),建筑景观因面积小及同指标信息重叠,未纳入。采用随机分布的方法,每种景观类型(沟谷雨林、季风常绿阔叶林、常绿针阔叶混交林和针叶林)设置5个重复样地,每个样地乔木林面积为200 m×200 m;灌木样地面积为100 m×100 m;草本样地面积为50 m×50 m。每个样地均以邻近游径或旅游活动点为起始点,在垂直于游径或旅游活动点外环方向连续设置5个样方,样方之间的距离2 m。以森林为主的类型样方15 m×15 m,林下设置3个1 m×1 m的草本样方,灌丛样方5 m×5 m,样方内设置2个1 m×1 m的草本样方;草丛样方1 m×1 m,每个样方均按照垂直于游径方向布设。调查并记录各样地和样方的生境特征(海拔、坡度、坡向、坡位、游径宽度、土壤类型),并统计各样方植物的种类数、个体数、投影盖度、凋落层厚度、折枝数、乔灌幼苗数和树木枯死或濒危数量等,调查样地尽量覆盖区内的主要植被类型。

1.2.2 评价指标选取 定量评价旅游开发对植物和景观尺度的影响,选取小尺度的植物生态指标和中尺度的景观指标构建评价体系。

1.2.2.1 植物生态指标 物种多样性指数:物种多样性水平可反映旅游对样地植物的相对影响程度,其值越大,表明旅游影响越小。物种多样性计算采用Shannon-Wiener指数[21-22]:

式中,S表示物种总数;Pi表示第i类物种个体数的比例。植被体系指标包括对样地内凋落层厚度、草本层盖度、植被幼苗量等进行调查和指数归一化。

1.2.2.2 景观生态指标 景观体系指标包括:

(1)旅游设施视觉敏感度

视觉敏感度可用视觉机率敏感度(St)、醒目程度敏感度(Sc)来综合表示。

若游览者在景区内观景时间总计为T,停留累积时间为t,则视觉机率测度为:St= t /T,St也可表示为:

式中,l为线路长度,L为景区内线路总长度,St∈[0~1)。景观与环境的对比度越高,景观越敏感。

醒目程度敏感度是影响景观敏感度的重要因素,Sc主要由景观与周围环境的对比度决定。若游览区总面积为A,停留后可视面积为a,则醒目程度敏感度为:Sc= a /A

景观类型破碎度用FN1表示。FN1=f /A,其中已经破坏的景观面积为f,总面积为A

建筑面积比率用A1表示。A1=b /A,其中已经破坏的景观面积为b,总面积为A

(2)平均斑块分维数倒数

式中,MFD1为平均斑块分维数倒数;Pij为i景观j斑块的周长;Aij为i景观j斑块的面积;N为所有斑块总数;m表示景观类型总数。

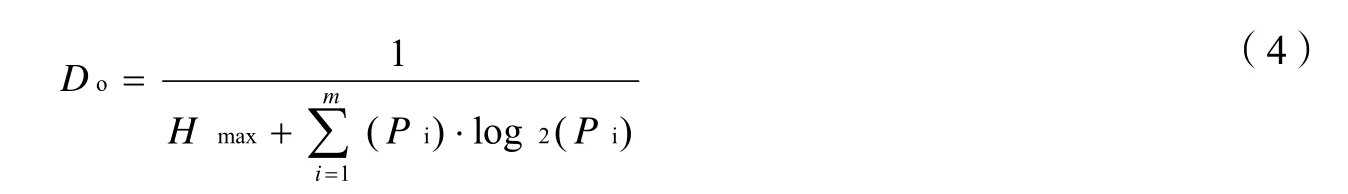

(3)森林景观优势度倒数

森林景观优势度越大,反映森林保护得越好,而其倒数值越大,表明保护得越差。

式中,Do表示优势度倒数;Hmax表示最大多样性指数;Pi表示i类森林景观所占面积比;m表示景观类型总数。

(4)综合均值MVS代表整个游览区景观生态指标均值,用S(t-c),FN1,A1,Do的平均值表示。

1.3 评价方法

1.3.1 植物生态影响度 采用极差归一化方法:

式中,O表示植物生态影响度;H'ij表示第j指标第i样本原始数据正规化后的值;i表示第i样本;j表示第j指标;n表示样本数;m表示景观总数。O的倒数值∈[0,1],其分级标准按极严重∈[0.00~0.20]、严重∈[0.20~ 0.40]、较严重∈[0.40~0.60]、一般∈[0.60~0.80]、较小∈[0.80~1.00]划分。由此反推求得O值的分级标准:较小∈[1.00~1.25)、一般∈[1.25~1.67]、较严重∈[1.67~2.50]、严重∈[2.50~5.00]、极严重∈[5.00 ~∞]。

1.3.2 景观生态影响度 醒目程度敏感度(Sc)采用专家分级赋值方式:极敏感∈[1.00~0.80]、敏感∈[0.60 ~0.80]、较敏感∈[0.40~0.60]、一般∈[0.20~0.40]、不敏感∈[0.00~0.20],以平均法得到全区视觉综合敏感度指数。

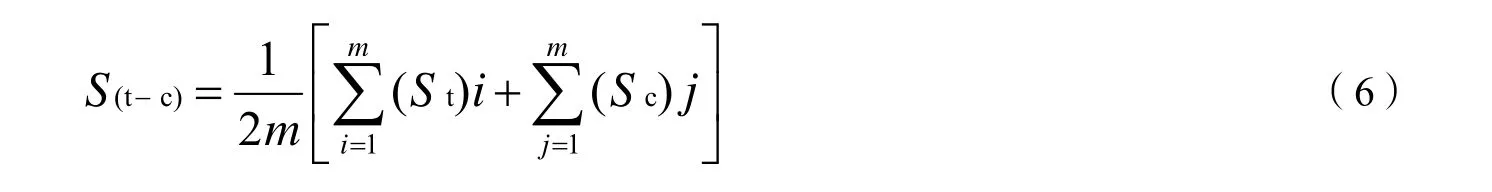

式中,S(t-c)表示视觉综合敏感度;i表示视觉机率敏感度第i测度点;j表示醒目程度敏感度第j测度点;m表示景观总数;St和Sc分别是视觉机率敏感度和醒目程度敏感度。景观生态影响度指数按式(7)表示:

式中,Q表示景观生态影响度;Mj表示第j个参评指标值;n表示参评的指标数。Q∈[0,1],确定其影响程度级标准:较小∈[0.00~0.20]、一般∈[0.20~0.40]、较严重∈[0.40~0.60]、严重∈[0.60~0.80]、极严重∈[0.80 ~1.00]。

1.3.3 景观空间分布格局 在获取保护区景观斑块的调查矢量数据后,运用ArcGIS 10.0将植被斑块转化为质心点,利用平均最近的相邻要素计算最邻近指数,经正态检验得出各类景观斑块的 P值,用最近邻指数(NNI)判断空间聚集性。

式中,Di表示第i个斑块与其最近邻斑块之间的距离,n表示每类森林景观的斑块数,A表示研究区域面积。当近邻指数接近1时,呈随机分布;当近邻指数小于1时,呈集聚分布;近邻指数大于1,呈均匀分布。用正态分布检验得出标准分数(Z-score,Z值)。Z值越小,分布越趋于集聚分布;Z值越大则呈均匀分布;位于二者之间则随机分布。

式中,x为森林景观的斑块数,μ为平均数,σ为标准差。

2 结果与分析

2.1 植物生态影响程度分析

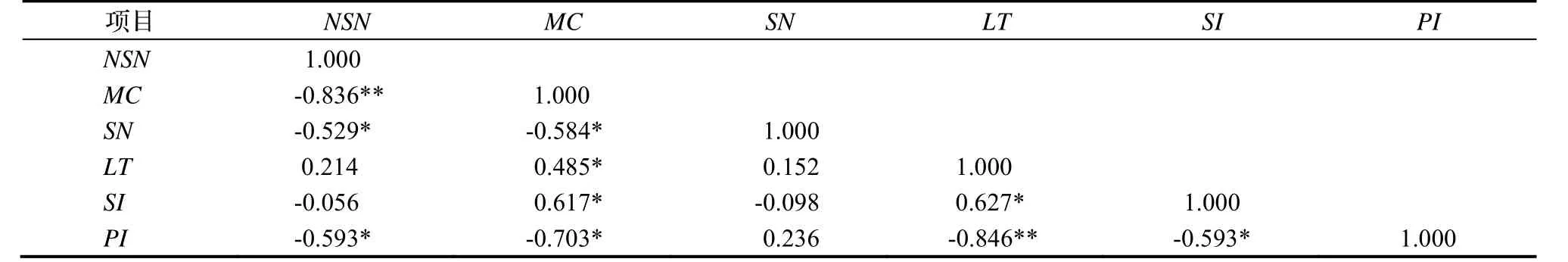

根据上述的评价方法,计算各样地的植物生态指标值和影响度指数。由表1可知,阴生种数量、凋落层厚度、乔灌幼苗量、物种多样性指数均与植物生态影响度呈显著的负相关关系。这表明从旅游活动对保护区植物的负面影响来看,这4个指标具有良好的表征作用。而草本层盖度的表征作用不太好。此外,相关系数也表明凋落层越厚,林木的遮阴作用也就越强,林下乔灌幼苗量和阴生种数量越多,物种多样性也相应偏大[9,18-19]。而草本层盖度越大,表明林木占地比例越小,乔灌幼苗量和林下阴生种数量也相应趋向减少[18-19]。相关分析表明物种多样性和阴生种数量及草本层盖度之间并无必然联系。

由表2可知,沟谷雨林和山地灌丛的旅游影响度呈一般水平,针叶林和山地草甸为较严重级,常绿针阔叶混交林为严重影响级,而季风常绿阔叶林属极严重影响级。原因是由于季风常绿阔叶林接近山顶,旁边建有休憩亭和活动广场,游客在此停留休息与观赏,逗留时间较长,活动较频繁。同时,样地属山地矮小灌丛景观,花岗岩基底,土层瘠薄,植物抗干扰能力较弱,受旅游活动影响大。针叶林和山地草甸植物生境恶劣,风大土薄,抗外界干扰力差。接近山顶处建有停车场,工程建设使近山顶微地貌景观受到很大改观,并给山顶植物带来深刻影响,便利的交通使山顶成为游客必到之处,而且停留的时间平均长达半小时左右,旅游对山顶植物的影响非常大,植被开始退化,地表业已裸露。综合各样地的植物生态影响度指数,不难看出保护区的旅游开发与活动已开始给区内植物产生了较大的负面影响。

表 1 植物生态影响指标间的相关分析Table 1 Correlation coefficients among impact indices of phytoecology

表 2 各样地植物生态影响度指数Table 2 Impact indices of phytoecology in different sample plots

2.2 景观生态影响程度分析

由表3知,常绿针阔叶混交林的综合均值(MVS值)最大(2.569),其次是季风常绿阔叶林(1.697)和针叶林(1.433),山地草甸的综合值最小(0.324),表明常绿针阔叶混交林受到的人为影响最大,其次是季风常绿阔叶林,对山地草甸和沟谷雨林的影响最小。调查中发现近年不断受到因旅游开发而补栽被破坏的植被和林场间伐造林的双重影响,使常绿针阔叶混交林和季风常绿阔叶林受到较大影响,因此景观生态影响度指数较大;而山地草甸和沟谷雨林因分布较集中而使综合均值偏小。

图1显示了保护区开展旅游前后的景观指标值。由图1可知,各项景观生态指标比森林公园成立初期都偏高。其中,变化最大的是景观视觉综合敏感度指数,比建园初提高了6倍以上,此外,人工建筑面积比率也有大幅度增大,目前的建筑面积已是建园初期的2倍多。由于保护区旅游工程建设中,多数建筑设施在用材和着色等方面未能充分考虑到旅游视觉冲击,多设计成红、黄等亮丽颜色,非常醒目剌眼,极大地增强了旅游设施的视觉敏感性。另外,有些建筑选址和布局也没有考虑视觉影响,进一步加重了景观的视觉敏感程度。随着旅游开发的不断深入,保护区的公路和部分游道不断增宽、加长和硬化,使不少旅游景点设施的可视性得以增强,提高了视觉敏感性;另一方面,廊道的增长增多也相应地增加了保护区的景观破碎度。从统计结果看,目前整个研究区的景观生态影响度指数(0.423)为“比较严重级”临界值。这些指标的前后变化,表明保护区的旅游活动给中观尺度的景观带来了较大的负面影响。综合以上分析,张家界自然保护区的旅游开发活动已开始给区内的植物生态和景观生态产生了较大的不利影响,生态危机和景观不协调初步凸现。

表 3 不同景观类型景观生态指标值Table 3 Index values of landscape ecology for different landscape types

图1 不同时期全区景观生态指数Figure 1 Indices of landscape ecology at different stages

2.3 植物生态影响度空间分析

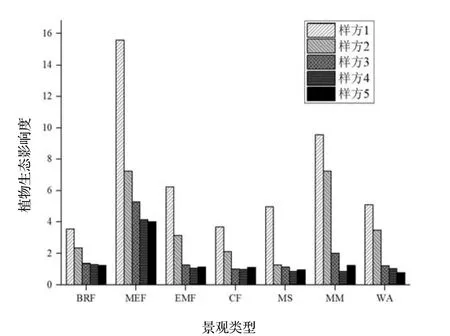

各样地垂直游径方向连续样方的植物生态影响度指数(图 1)。为比较各景观类型的植物生态影响度,分别统计BRF,MEF,EMF,CF,MS,MF和WA中各样地垂直游径方向的连续样方(样方1到样方5,距离由2 m增加到10 m植物生态影响度指数及其梯度变化)。由图2可知,和类型的第1样方(0~2 m)的植物生态影响度指数都非常大,表明受旅游开发和旅游活动的影响很强烈;其中沟谷雨林、季风常绿阔叶林、常绿针阔叶混交林、山地草甸和水域的第2样方(1~4 m)甚至第3样方(3~6 m)都明显受到旅游冲击。总体上,从样方1到样方5植物生态影响度指数渐次降低,随着距离的增加,个类型的影响指数总体呈下降趋势。其中沟谷雨林、季风常绿阔叶林和水域表现为持续下降态势,而常绿针阔叶混交林、针叶林和山地灌丛呈不稳定下降;样方5的影响指数有上升的趋势,这反映旅游活动或旅游开发带来的植物生态影响具有垂直于游径或旅游景点边界由内向外逐渐降低的变化规律,这与一些学者的研究结论一致[9,18-20]。除山地灌丛在第1样方下降急速外,下降幅度表现出:季风常绿阔叶林>常绿针阔叶混交林>山地草甸>针叶林>沟谷雨林,表明了在森林景观类型中,虽然某样方受到了较大的旅游影响,但由于森林强大的抗干扰能力,会大大降低其相邻样方的干扰程度。但不同的森林景观类型其阻抗力存在差异,针阔叶混交林弱于常绿阔叶林,常绿阔叶林又弱于沟谷雨林。山地灌丛和山地草甸因先天具有一定的生态脆弱性,对外界干扰的阻抗力没有森林景观类型强大。因而,旅游给其带来的负面影响往往非常强烈,影响度峰值常比森林类型大。

图2 各样地植物生态影响指数梯度变化Figure 2 Variation of ecological index at different sample plots

2.4 景观空间分布格局分析

最邻近距离分析法通过近邻比和Z值可探测景观要素空间分布形态,从而判断自然保护区景观是否服从集聚分布、随机分布还是均匀分布[18-19]。由表4可知,建园初自然保护区景观的近邻比接近1(0.97),Z值落在随机分布区间,呈现随机分布形态,主要是由于张家界属于山地类型,森林植被广泛分布,集聚程度不明显。而单一景观类型的近邻比均小于1,经正态分布检验(P<0.01),季风常绿阔叶林、常绿针阔叶混交林、山地草甸和水域的集聚特征明显,显著偏离随机分布,这主要受地形、气候土壤、坡度、海拔等因素影响,斑块在其特定的地域范围内集聚分布;沟谷雨林、山地灌丛和山地草甸分布较广泛,集聚不显著,集聚程度弱于其它景观类型,针叶林和山地灌丛呈随机分布。目前自然保护区景观的近邻比接近1(1.03),呈现聚集分布形态,主要是由于张家界属于山地类型,集聚程度不明显。经正态分布检验(P<0.01),沟谷雨林、山地草甸和水域的集聚特征明显,显著聚集分布,这与目前的生态旅游开发及建设有关,斑块在其特定的地域范围内集聚分布;山地灌丛和山地草甸分布较广泛,集聚不显著,集聚程度弱于其它景观类型,针叶林和山地灌丛呈随机分布,与建园初的景观分布类型相一致。综合来看,与建园初各景观类型相比,受旅游开发及旅游干扰等影响,斑块数由建园初的1 061个减少到目前的858个,近邻比由建园初的0.97增加到目前的1.03,Z值也由建园初的随机分布变为目前的聚集分布;除了水域,建园初不同景观分布类型也相应的发生了改变,季风常绿阔叶林由建园初的聚集分布变为目前的显著聚集,季风常绿阔叶林和常绿针阔叶混交林由建园初的显著聚集分布变为目前的随机分布,针叶林和山地灌丛由建园初的随机分布变为目前的聚集分布,山地草甸由建园初的聚集分布变为目前的显著聚集分布。

表 4 不同景观类型景观生态指标值Table 4 Index values of landscape ecology for different landscape types

3 结论与讨论

(1)植物生态影响指标间的相关分析表明,从旅游活动对湖南省张家界自然保护区植物的负面影响来看,阴生种数量、乔灌幼苗量、凋落层厚度、物种多样性指数4个指标具有较好的表征作用,草本层盖度表征作用则不明显;物种多样性与阴生种数量及草本层盖度之间并无必然联系。

(2)沟谷雨林和山地灌丛的旅游影响呈一般水平,针叶林和山地草甸为较严重级,常绿针阔叶混交林为严重影响级,而季风常绿阔叶林属极严重影响级,整个研究区的平均植物生态影响度指数均已显示出比较严重级的负面影响。为确保保护区生态旅游和生态环境的持续健康发展,建议重视旅游调控,重点保护季风常绿阔叶林和常绿针阔叶混交林,减少游客对旅游区的干扰等一系列防范措施。

(3)目前保护区的各项景观生态指标比森林公园成立初期都偏高,变化最大的是景观视觉综合敏感度指数。目前整个研究区的景观生态影响度指数(0.423)已接近“比较严重级”临界值,表明保护区的旅游活动也已经给中观尺度的景观带来了较大的负面影响。张家界自然保护区的旅游开发活动已开始给区内的植物生态和景观生态产生了较大的不利影响,生态危机和景观不协调初步凸现,自然保护区旅游开发必要的建设项目,其选址、规模、风格应经过充分论证,务求隐蔽、宁静和协调,确保自然地貌与植被的完整性、连续性和一致性。

(4)不同景观类型植物生态影响度指数受旅游开发和旅游活动的影响较强烈,随着距离的增加,个类型的影响指数总体呈下降趋势,这反映旅游活动或旅游开发带来的植物生态影响具有垂直于游径或旅游景点边界由内向外逐渐降低的变化规律。

(5)最邻近距离分析法分析可知,建园初自然保护区景观的近邻比接近 1(0.97),呈现随机分布形态,目前的近邻比超过1(1.03),呈聚集分布形态。与建园初各景观类型相比,受旅游开发及旅游干扰等影响,斑块数由建园初的1061减少到目前的858,近邻比由建园初的0.97增加到目前的1.03,Z值也由建园初的随机分布变为目前的聚集分布;除了水域,建园初不同景观分布类型也相应的发生了改变。

(6)多指标定量化综合指数具有较好的环境预警意义,为自然保护区生态旅游管理提供更多的生态环境信息。从微观和中观尺度上探讨了张家界自然保护区的旅游开发影响,但多尺度指标的融合有待进一步研究。

[1] TSAI C H,CHEN C W. The establishment of a rapid natural disaster risk assessment model for the tourism industry[J]. Tourism Manage,2011,32(1):158-171.

[2] NEWSOME D,MOORE S A,DOWLING R K. Natural area tourism: Ecology, impacts and management[M]. Channel View Publications,London. 2012:288-300.

[3] MBAIWA J. The effects of tourism development on the sustainable utilisation of natural resources in the Okavango Delta, Botswana[J]. Current Issues Tour,2011,14(3):251-273.

[4] PING H,BOO-ZHONGM W. Landscape ecological assessment and eco-tourism development in the South Dongting Lake Wetland,China[J]Environ Sci. Science,2003,15(2):271-278.

[5] ZHANG J T,XIANG C,LI M. Integrative ecological sensitivity(IES)applied to assessment of eco-tourism impact on forest vegetation landscape: A case from the Baihua Mountain Reserve of Beijing, China[J]. Ecol Indic,2012,18:365-370.

[6] WU B,ZHU H,XU X. Trends in China's domestic tourism development at the turn of the century[J]. Int J Contemp Hospit Manag,2000,12(5):296-299.

[7] IOPPOLO G,SAIJA G,SALOMONE R. From coastal management to environmental management: The sustainable eco-tourism program for the mid-western coast of Sardinia (Italy)[J]. Land Use Polic,2013,31:460-471.

[8] GROOT R S,ALKEMADE R,BRAAT L. Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning,management and decision making[J]. Ecol Complex,2010,7(3):260-272.

[9] 徐颂军,邱彭华,谢跟踪,等. 广东省古兜山自然保护区生态旅游开发的多尺度影响[J]. 生态学报,2007,27(10):4046-4056.

[10] 齐德利,李加林,葛云健,等. 沿海生态旅游资源评价指标及尺度研究——以江苏沿海为例[J]. 自然资源学报,2004,19(4):508-518.

[11] 程占红,张金屯,上官铁梁,等. 芦芽山自然保护区旅游开发与植被环境的关系 51 植被环境质量分析[J]. 生态学报,2002,22(10):1765-1773.

[12] 廉同辉,王金叶,程道品. 自然保护区生态旅游开发潜力评价指标体系及评价模型[J]. 地理科学进展,2010,29(12):1613-1619.

[13] SOLOMON B D,COREY C M,HALVORSEN K E. The Florida manatee and eco-tourism: toward a safe minimum standard[J]. Ecol Econ,2004,50(1-2):101-115.

[14] CHIU Y T H,LEE W I,CHEN T H. Environmentally responsible behavior in ecotourism: Antecedents and implications[J]. Tourism manag,2014,40:321-329.

[15] 蒋明康,吴小敏. 自然保护区生态旅游开发与管理对策研究[J]. 农村生态环境,2000,16(3):1-4.

[16] 文传浩,杨桂华,王焕. 自然保护区生态旅游环境承载力综合评价指标体系初步研究[J]. 农业环境保护,2002,21(4):365-368.

[17] 孙根年. 我国自然保护区生态旅游业开发模式研究[J]. 资源科学,1998,20(6):40-44.

[18] 胡美娟,李在军,侯国林,等. 江苏省乡村旅游景点空间格局及其多尺度特征[J]. 经济地理,2015,35(6):202-208.

[19] 胡美娟,侯国林,周年兴,等. 庐山森林景观空间分布格局及多尺度特征[J]. 生态学报,2015,35(16):5294-5305.

[20] 王永明,王美霞. 张家界旅游发展与居民收入的互动效应及影响因素[J]. 经济地理,2015,3:197-202.

[21] 马克平. 生物群落多样性的测度方法:Ⅰα多样性的测度方法(上)[J]. 生物多样性,1994(03):162-168

[22] 马克平,刘玉明. 生物群落多样性的测度方法:Ⅰα多样性的测度方法(下)[J]. 生物多样性,1994,03(4):231-239.