帝师刘崐的湖湘情缘

2018-06-19化定兴发自湖南长沙

文_本刊记者 化定兴(发自湖南长沙)

刘琨六世孙刘红

长沙市岳麓区含浦镇,有一系列用“学士”命名的地方,比如学士村、学士收费站、学士路、学士桥。这样的命名与晚清的一个历史人物有关,他就是刘崐,人称“刘学士”。刘崐六世孙刘红告诉记者,那个村原来叫郭思村,因为刘崐去世后,灵柩在那里多停留了一天,很多人从含浦和坪塘过来祭拜,说是去“看学士”,从此郭思村就改为了学士村。

刘崐出生于1808年,是云南省普洱市景东县人,他与李鸿藻、翁同龢都曾担任过同治皇帝的老师,堪称一代帝师。刘崐还担任过多项重要职务,如内阁学士兼礼部侍郎、江南正考官等;因曾任湖南学政、湖南巡抚,他与湖南士林结下了不解之缘,并在推动湖湘文化的发展上做出了重大贡献。

善于识才赏才

刘崐31岁中进士,被选为翰林院庶吉士。当时,曾国藩已在翰林院三年,两人因此成为上下级关系。其后曾国藩带领的湘军名气大振,而刘崐作为地方主政大员隐退长沙,逐渐鲜为人知。之所以这样,一方面因为刘崐为人低调;另一方面,近代湖南的名人很多,可谓星光熠熠,还形成了自己的文化圈,而刘崐作为云南人,关注的人就相对少了很多。

1846年,刘崐担任顺天乡试考官;1851年到1853年,刘崐担任湖南学政,其选人育人独具慧眼,用人不惟学历,摒弃仅谙熟八股,却无真才实学的人。他选的不少人成为当时的风流人物。比如教育家龙湛霖,官至湖北巡抚、湖广总督的谭继洵,曾国藩的九弟曾国荃。

郭嵩焘回忆说:“韫生(刘崐号韫斋)始视学湖南,甄才而拔尤,黜浮而崇实,人心翕然知所归矣。”曾国荃说:“方督学我湖南也,振拔人才,一以学术深远、操持坚正为主,戒勿竞声誉,勿徇俗尚,所甄录者类皆磊落奇伟之士,庠序之气焕然一新。”刘红告诉记者,刘崐善于识人,可以把每个人的特点用短短十几个字概括出来。比如他评价王文韶“精明能干,办事细心,堪担封疆之任”。

刘崐的学生中,龙湛霖十分重视教育,以培养人才为己任,曾帮忙筹办湖南最早的近代新式教育学校明德学堂。龙湛霖亲自编撰《刘中丞奏稿》八卷,将刘崐从1851年任湖南学政至1871年离任湖南巡抚整二十年间向皇帝皇太后的奏折、奏稿汇编成书刊刻出版。谭继洵虽思想较为保守,但依然能够“实心任事,勤慎有为”,其子谭嗣同在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。刘崐中进士到北京后,在当时的菜市口一带购得一私宅安置家小,即北京宣武区北半截胡同41号。1873年被革职留居湖南后,刘崐将此宅卖给谭继洵当“浏阳会馆”。这座不起眼的刘崐故居后来名扬天下,因为谭嗣同在戊戌政变遇害前就长期住在这里,现在成了谭嗣同故居之一。

曾国荃在太平天国战争中立下了汗马功劳。1856年,曾国藩困兵于吉安,曾国荃掷书从戎,募湘勇三千称吉字营,驰援江西,破太平军,名震天下。时为兵部右侍郎的刘崐非常开心,写信赞勉学生之余,在皇帝面前表嘉,曾国荃因此被授“伟勇巴图鲁”名号和一品顶戴。1861年,曾国荃攻陷安庆,并进行了屠城,刘崐对此不满,师生关系开始变得冷淡。后来,曾国藩携弟拟刊刻《船山遗书》,求于刘崐,对王夫之推崇有加的刘崐非常热衷此事,从文渊阁抄出《书经稗疏》三本、《春秋家说序》一薄本寄给了曾氏,师生的关系也得以缓和。1878年,刘崐七十岁,曾国荃听说老师在长沙居无寓所,生活困难,着人为其购买了长沙苏家巷一四合院(今樊西巷粮食幼儿园)。郭嵩焘感慨于曾国荃对老师的尊敬,将院前小路命名为“师敬湾”,这条路紧邻现在的长郡中学。

在翰林院时,刘崐经曾国藩介绍认识了郭嵩焘,刘崐被郭嵩焘的才华折服,认为其可堪大用,想向上级部门推荐。不过,刚中进士的郭嵩焘,就遭遇父母相继而亡,不得不回家守孝。后来,太平天国运动爆发,郭嵩焘极力鼓动他的同学曾国藩、同乡左宗棠出面组建湘军。当时,刘崐本希望郭嵩焘能在湖南学政做事,但郭嵩焘最终选择了追随曾国藩创建湘勇。后来的靖港之败,不仅让曾国藩心灰意冷,也让郭嵩焘备感失落。当时,已担任内阁学士兼礼部侍郎的刘崐来信,想推荐他至翰林院任职。于是,1856年年末,郭嵩焘离湘北上,任翰林院编修。从此,刘崐与郭嵩焘亦师亦友,成为几十年的朋友。

王闿运是晚清著名学者,他与刘崐也颇有渊源。1859年春,王闿运参加礼部会试落第,但被肃顺看中成了他的家庭教师,刘崐也因此结识了他。1861年,咸丰帝驾崩,慈禧太后发动“辛酉政变”,将肃顺为首的顾命八大臣抓获。当时,肃顺是户部尚书,而刘崐是该部侍郎,刘崐因此被革去官职。王闿运当时撰文为肃顺辩解,其胆识为刘崐欣赏。后来有人以谋逆罪告发王闿运,刘崐极力为其辩护,让王闿运免了牢狱之灾。刘崐逝世后,王闿运以弟子身守灵,并为之作了两副挽联,后人评价极高。其中一副挽联说:“丹桂袭庭芬,海内共知循吏子;青骢怆星驾,滇民愁送使君车。”

1864年,太平天国起义被镇压,清廷恢复江南乡试。由于多年没有开考,考生达两万多名,谁任主考让朝廷颇费周章。最后,朝廷从曾国藩举荐的刘崐、李鸿藻、文祥三人中选定刘崐为大主考。曾国藩亲率文武重臣及其主要门生好友如李元度、郭嵩焘等下船接迎。此次乡试,刘崐唯才是举,不问一切托请,深得学界赞许。

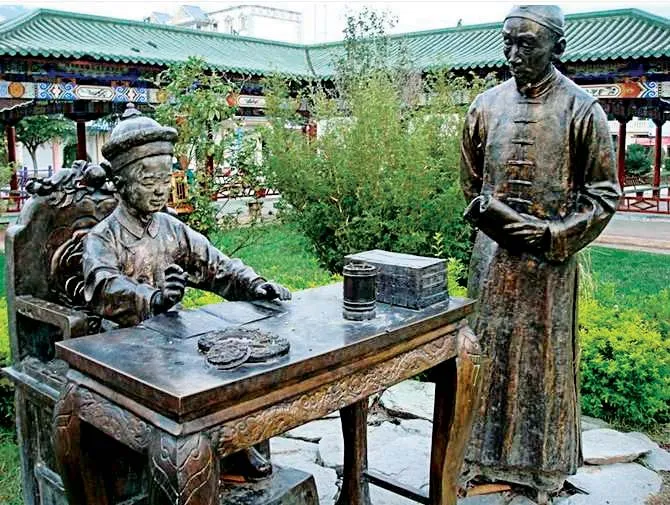

刘崐给同治帝上课的铜像

重修岳麓书院

曾国藩和郭嵩焘都视湘军之起为“湘运之起”。杨笃生也说:“咸同以前,我湖南人碌碌无所轻重于天下,亦几不知有所谓对天下之责任;知有所谓对天下之责任者,当自洪杨之难始。”也就是说,湖南因太平天国运动,从边缘走向了中心。

1867年,59岁的刘崐奉命抚湘。当时,虽然太平天国运动已经被镇压,但太平军余部仍转战各地,捻军又活动在北方广大地区,各地武装抗争依旧连绵不断。与其他省份相比,湖南的治理相对较难。一方面,太平天国运动在湖南影响很深,会党活动此起彼伏。另一方面,为镇压洪杨起义,湖南首办团练,乡绅势力大为膨胀,以军功得官者不计其数,而散勇横行不法,地方官腐败,贪酷者比比皆是。

刘崐就是在这样的情况下出任湖南巡抚的。1867年4月,刘崐到达长沙接任,曾报告朝廷:“伏念湖南界连数省,杂处苗猺,举凡察吏安民,兴利除弊,以及训饬营伍,绥靖边陲诸大端,责任綦重,报称弥难……”由于治理地方的经验并不是很多,刘崐恐力有不逮,他在写给皇帝的奏折中说:“臣惟有倍励廉隅,弥端圭臬,慎讲牧民之术,勤求率属之方,以冀仰酬覆载生成于万一……”

担任巡抚期间,刘崐办了很多事。从他写的一些奏折中可以看出,很多事情涉及催办粮饷和镇压会党起义。那个时候,湖南虽无大的战事,但西北、西南烽火未灭,而筹办粮饷由各省协办,刘崐为此付出了很大努力,并奉命督令湖南按察使席宝田率湘军入黔,协助镇压苗民起义。

除了维护湖南稳定,做好日常治理,刘崐还十分注重湖南的教育事业。刘崐到岳麓书院视察时,发现书院“梁柱中空、桷椽朽坏,东西墙壁半已欹斜”,于是在1868年决定大修。

岳麓书院创建于976年,是全国四大书院之一,是培养人才和传播思想的重要场所,因太平军攻打长沙,岳麓书院受到战火毁坏,史称“书院毁半”。此次修复是岳麓书院在清代最后一次修建,因旧制而恢复者十之五,新建者十之二,或增或改者十之三,耗费巨大。刘崐在《重修岳麓书院记》中说“岳麓书院,人才所从出之地,竟听其荒芜而费坠焉,所惜者小而所失者大”,于是“图一劳永逸之工,工必坚;就撙节所余之费,费必实”。

他说:“余谓是举也,其可以作新人才于勿替,而吾始终惓惓湖南之心,亦可以稍慰矣。抑更有说焉。盈虚者,数也。酌盈剂虚者,道也。数不能有盈而无虚,即书院之不能在成而无毁,人才之不能有长而无消也。然或持其机于方盈,或养其源于将虚,盖有道焉。居安思危,苞桑之系也;损过就中,栋隆之吉也。自今以往,吾诚愿书院之一成而不毁,人才之日长而不消矣。”

也就是说,刘崐修复岳麓书院,一方面是希望书院能够继续为湖南培养人才,自己一颗热爱湖南之心可以得到安慰;另一方面他认为兴衰成败皆有气数,要在衰败时有所作为,以求强盛。他希望通过书院的及时修复,人才能够日长而不消。岳麓书院的现存建筑基本为刘崐大修后的,其撰写的《重修岳麓书院记》一文现嵌存有碑于御书楼前的长廊。后来,从岳麓书院涌现的人才非常之多,比如黄兴、杨昌济,等等。所以,李元度评价刘崐说:“公既抚湘,重葺岳麓、城南诸书院,士风为丕变。”

1868年,刘崐积极倡修《湖南通志》。该志书先后由曾国荃、郭嵩焘和李元度担任总纂,前后耗时18年。这是湖南省的第三部通志,全书收辑自上古至19世纪末湖南地区包括天文、地理、人文、物产等各方面的史料,是了解与研究19世纪以前湖南政治、经济、文化等方面的重要文献宝库。由于刘崐本人十分注重文化教育,也对湖湘文化做出了很大贡献,所以刘红想打造一个湖南学士文化小镇,并让这个小镇成为湖湘国学文化教育示范基地及传统文化研学旅行基地。

事成而身去

刘崐曾在多个岗位任职,深得朝廷信任。辛酉政变后,慈禧掌权,她知同治师傅刘崐颇有办事才干,跟肃顺等也仅仅是工作上的关系,所以在1862年下令“赏已革侍郎刘崐六品顶戴,在实录馆效力当差”。1864年,刘崐升太仆寺卿,差不多等于官复原职了。1866年,刘崐任内阁学士兼礼部侍郎,1867年出任湖南巡抚。

一个因政治斗争被革职的官员,几年之内便做到封疆大吏,一方面说明刘崐颇有才具,另一方面也与他为政清廉、为人正直有关。在湖南巡抚任上,刘崐曾多次奏请处置地方上的贪官污吏。如试用同知罗楷、候补知州梅震荣、试用知县许文钊等被革职。

刘崐在治家上也非常严谨。他只有一个儿子刘聚中,官至兵部主事、湖北道衔、候补知府。刘聚中生有三男二女。1869年,儿子刘聚中,母亲及妻子都去世了,刘崐在写给侄子的家书中称:“窘况潦倒,矢志不移……我景况如此,意气不衰,外办公事,内督三孙男、两孙女读书,不置婢妾……汝等困苦余生,好好存心立志做人。此要此要。”即使在困苦中,刘崐依然要求家人立志好好做人,正所谓“穷且益坚,不坠青云之志”。在长沙家宅,刘崐撰联“凡人之有求于我者,皆使我有求于人者也;因人之求而求于人之求,使我失其我也”悬于厅前,让求他办事的人自动放弃。

尽管为人谨慎,为官清廉,但刘崐还是遭到了弹劾。1871年,刘崐被参对布政使李榕的种种劣迹有失察之责,并且镇压哥老会不力,被处以革职留用。朝廷查明情况后,发现刘崐并无过错,但此时刘崐已被朝廷撤职,布政使王文韶已接任巡抚,朝廷谕令“前抚来京”。这时,刘崐已六十多岁,年事已高,对宦海浮沉已心灰意冷,故“因病请假”,在湘就医调理,这样一待就是17年。“门生故吏来谒者,间一见之,饮酒讲艺而已”。刘红告诉记者,刘崐是非常想念云南老家的,但是因为家里经济状况不好,所以一直没有完成叶落归根的心愿。

1888年,刘崐在长沙寓所离世,享年80岁。刘崐辞世后,家里一贫如洗,他的弟子门生感其为人,凑足一万两银子,合力把他的遗体埋葬在岳麓区含浦镇玉江村罗家湾的一处山丘,并置下墓地墓庐。郭嵩焘说:“先生质厚温雅,喜怒不形于色,敷历中外四十年,无姬媵之侍,无货币之储,退休于所莅官之地,门人集资量田室,相协厥居。圣人言君子之戒三,综先生生平,无一之累其心焉。”曾国荃说:“建不朽之业,为久大之图,事成而身去之,缄口不言,又何达也。”