“文字不如绘画”:直感经验与视觉成规

——论《湘行书简》《湘行散记》中的语-图关系

2018-06-18刘泰然

刘泰然

1934年初,沈从文新婚后不久接到母亲病重的消息,暂别张兆和回乡探亲,接近湘西时,他将在路上所见所闻写(画)下来寄给远在北京的张兆和。《湘行散记》正是在这些书简的基础上整理、修改后的作品。无论是《湘行书简》还是《湘行散记》其读者对象虽然一为私人,一为公众,但无疑都是都市读者。沈从文是在告诉张兆和或者未曾来过湘西的城里人湘西是什么样子,同时这种对湘西的呈现在某种程度上也是一种对自我形象的回溯、探询与建构,是在城乡之间展开的对话;甚至,是沈从文以乡土文化经验来对文明(现代性)进行的反思,是对启蒙进行再启蒙,对都市读者进行再教育。在作品中,怎样完整地呈现那种未曾被文明所污染的“原真性”,对文字在传达这种“原真性”时的无力感构成了写作的焦虑。于是,图像成为一种有效的补充,依赖语-图的互文,沈从文试图将一种整体性的直感经验传达出来。

学界对于沈从文的《湘行散记》和《湘行书简》的研究,常常忽略了其中的图像性部分,忽略了文字与图像的互文性关系。事实上,图像并不是作为文字文本的可有可无的视觉点缀,而是其不可分割的内核。关于图像与文字的差异性和互补性的媒介意识贯穿于《湘行书简》和《湘行散记》两部作品的始终。

一、对文字的焦虑

沈从文多次提到他所受的教育更多的不是来自由文字所构成的书本,而是超越文字的大千世界的千汇百状,是文字之外的声色光影。这种文字性教育与文字之外的教育构成了沈从文所谓的“读一本小书”与“读一本大书”的关系。小书是由文字书写的,大书则是由那些直接呈现的声音、颜色、意象、人事等等所构成的流变不居、汹涌不息的种种自然与自发的生命形式和存在形态。在《从文自传》的开头,当沈从文“面向将来”“沿着自己生命的来路去追索生命的来源和历史”(张新颖 46)时,他写道:“拿起我这支笔来,想写一点我在这地面上二十几年所过的日子,所见的人物,所听的声音,所嗅的气味;也就是说我真真实实所受的人生教育”(沈从文,《从文自传》243)。这段文字从一开头就强调了这种对生命来源和人生历程的的展望性回溯与那样一种直接的所见、所听、所嗅的关系,强调他的人生教育与自己对种种存在形式的直接感受之间的本源性联结关系。如果联系这部自传后面对学校教育、文字教育的批评与对这种直接的生命感受的标举的比照,那么这段文字的涵义无疑更清楚。沈从文在这部自传中对童年时代的逃学时光进行了追念性的描述,指出“逃避那些书本去同一切自然相亲近”,构成了他“一生性格与感情的基础”(《从文自传》251)。沈从文指出自己的教育奠基于自然、人生、社会的种种现象,“尽我到日光下去认识这大千世界微妙的光,新鲜的色,以及万汇百物的动静”(《从文自传》252),“我的心总得为一种新鲜声音,新鲜颜色,新鲜气味而跳。我得认识本人生活以外的生活。我的智慧应当直接从生活上得来,却不需从一本好书一句好话上学来。”(《从文自传》253)文字与现象的对立在沈从文的写作中是一个非常耐人深思主题。但是我们注意到,文字之外的事物在沈从文那里所获得的特殊的意味、意义仍然只能通过文字来表达,因此,沈从文自传开头那段文字是悖论性的:沈从文试图以文字的方式来实施对文字的批判与破解,以文字的方式来抵达文字之外的世界。而且,文字不仅在具体的写作中构成我们抵达文字外世界的唯一媒介,而且,从生命历程来说,文字使沈从文获得一种“理解”这种种声色光影的眼光。

在《湘行散记》中,这种对文字的焦虑表现得异常鲜明:

提起这件事,使我重新感到人类文字语言的贫俭。那一派声音,那一种情调,真不是用文字语言可以形容的事情。要一个长年身在城市里住下,以读读《楚辞》就“神王意移”的人,来描绘那月下竞舟的一切,更近于徒然的努力。我可以说的,只是自从我把这次水上所领略的印象保留到心上后,一切书本上的动人记载,全看得平平常常,不至于发生任何惊讶了。这正象我另外一时,看过人类许多不同花样的愚蠢杀戮,对于其余书上叙述到这件事情时,同样不能再给我如何感动。(279)

说文字的无力,说这一切都是诗。我们需要充分地意识到沈从文在这里绝不是无关痛痒的修辞性的陈词滥调,而是一种深切的身体经验,一种对(身体性的)直接经验与(文字性的)间接经验之间的区别的无可奈何的感受与发现。相对于那样一种在场的活生生的经验,文字是不在场的,是间接的,是死的。

而且,更重要的是,文字本身具有强烈的遮蔽性,由文字所构建的历史遮蔽了对于这样一个更广大的生命世界的感知:

看到日夜不断千古长流的河水里石头和砂子,以及水面腐烂的草木,破碎的船板,使我触着了一个使人感觉惆怅的名词。我想起“历史”。一套用文字写成的历史,除了告给我们一些另一时代另一群人在这地面上相斫相杀的故事以外,我们决不会再多知道一些要知道的事情。但这条河流,却告给了我若干年来若干人类的哀乐!小小灰色的渔船,船舷船顶站满了黑色沉默的鱼鹰,向下游缓缓划去了。石滩上走着脊梁略弯的拉船人。这些东西于历史似乎毫无关系,百年前或百年后皆仿佛同目前一样。他们那么忠实庄严的生活,担负了自己那份命运,为自己,为儿女,继续在这世界中活下去。不问所过的是如何贫贱艰难的日子,却从不逃避为了求生而应有的一切努力。在他们生活爱憎得失里,也依然摊派了哭,笑,吃,喝。对于寒暑的来临,他们便更比其他世界上人感到四时交替的严肃。历史对于他们俨然毫无意义,然而提到他们这点千年不变无可记载的历史,却使人引起无言的哀戚。(《湘行散记》252—53)

这里,他发现了某种重要的东西,这种东西是在文字之外的,是无法以文字的方式言传的。那种身体性的直感经验才是沈从文写作《湘行散记》的驱动力,是他写作的最隐秘的核心。那种难以言传的感受,就是活生生的生命感受:

河水已平,水流渐缓,两岸小山皆接连如佛珠,触目苍翠如江南的五月。竹子、松、杉,以及其他常绿树皆因一雨洗得异常干净。山谷中不知何处有鸡叫,有牛犊叫,河边有人家处,屋前后必有成畦的白菜,作浅绿色。小埠头停船处,且常有这种白菜堆积成A字形,或相间以红萝卜。三三,我纵有笔有照相器,这里的一切颜色,一切声音,以至于由于水面的静穆所显出的调子,如何能够一下子全部捉来让你望到这一切,听到这一切,且计算着一切,我叹息了。我感到生存或生命了。(《湘行书简》212—13)

这种生命感受绝不是以人为主体的生命,而是本源生命,自然生命,是周流天地,生生不息的自然的运作。这种视野超越了五四启蒙以人为主体的生命视域,而扩展到更深层的人与自然的相互交织。正是在这一点上,沈从文深深地感受到某种无法言说的东西,这种无法言说既体现在自然的声色光影难以被文字所捕捉,更表现在沈从文意欲表达的那种“在世界中存在”的生命意识逾越了五四以来新文化对文学可能性的基本预设。无论从哪个层面上而言,这都是一种难以言传,难以被有效地放置到整个新文化的公共空间中去交流的经验。也正因为如此,沈从文才时时刻刻感到“寂寞”,感到“无言的哀戚”。

相对于直接经验所具有具体性,文字是抽象的、普遍的。按照黑格尔对语言结构与直感经验(“感性确定性”)的关系的分析:“当我们说出感性的东西时,我们也是把它当做一个普遍的东西来说的。我们所说的是:‘这一个’,这就是说,普遍的这一个,或者当我们说:它存在时,亦即是说一般的存在。我们这样说时,心中当然没有表象出一个普遍的这一个或一般的存在。当我们这样说出来时的却是普遍的东西;换句话说,我们没有真正地说出我们在感性确定性中所意谓的东西。但是,我们将可看到,语言是较真的东西:在语言中我们自己直接否定了我们的意谓;并且既然共相是感性确定性的真理,而语言仅仅表达这种真理所以要我们把我们所意谓的一个感性存在用语言说出来是完全不可能的”(黑格尔 66)。在沈从文这里,这种经验的直接性并不止于个人化、当下化的感受,而需要将这种经验传达出去,需要将这种经验变为一种可交流的东西,一种与人对话的“资本”。与谁交流呢?自然是与那些从没有过这种经验,或对这些经验的重要性与意义缺少感受的人:“要一个长年身在城市里住下,以读读《楚辞》就‘神王意移’的人,来描绘那月下竞舟的一切,更近于徒然的努力。”沈从文的苦心正在于:中国现代性或都市文化(乃至背后的一整套五四启蒙性规划)需要来自乡土经验的对话与反诘,而乡土经验中那最重要的东西恰恰却是无以言表的。或者说,整个现代性追求的那种普遍性与规范性“结构”恰恰与人生在世那种最丰富而生动的生命“形式”是相冲突的。

但吊诡的是,这种无法言传的经验却唯有通过语言和文字才为我们所知。语言虽然无法完整地呈现沈从文眼中的世界,但至少在字里行间我们感受到了某种东西。似乎“言外之意”还需要语言本身来传达。沈从文使用的不是传统的文言文,而是新文化所唯一认可的合法化语言:白话文。在这个意义上,沈从文无疑是整个新文学传统的自觉实践者,通过现代汉语的文学实践来探索新文学的可能。只是在这种实践的过程中,沈从文深深地意识到这种语言形式本身的局限性。或者换一个说法,如果没有现代汉语及其整个启蒙传统的影响和塑造,沈从文无法去自觉地思考语言与存在、文字与自然的关系。反思性意识本身就是由语言赋予的,更确切地说是由五四启蒙话语赋予的。

这样一种深刻的身份自觉以及时时意识到自己的世界与他们的生活的距离,使得整个《湘行散记》带有某种纯粹的旅游观光的意味:一切都是透过某种距离所获得的风景。这是一种身份的距离,城市与乡村的距离,当下与过去的距离,文化(文明)与自然的距离,总之,这种距离是多重的。正是隔着距离的观照使沈从文发现,抑或发明了湘西。

因此,所谓的自然,所谓的直接经验,已经是一种文明化的视域之下的自然,已经是作为间接经验的直接经验,因为自然无法认识自然自身,直感经验也无法以真正的直感来达到。自然一旦被指认为自然,自然就已经在一种历史的视域中被加以辨识。沈从文所看到的不是别的,而是差异,是存在于自己的世界与他们的生活之间的不可弥合的差异,是过去的自己与现在的自己之间的区别。

对于湘西世界而言,沈从文是一个“他者”,对于沈从文而言,湘西是一个“他者”。但两者之间的关系是不对等的。因为只有沈从文有一种将湘西世界他者化的能力,或者说,只有文明能够观照自然,而自然却无法理解文明,甚至“自然”也无法做到自我理解。沈从文是湘西作为“自然”的见证的中介者,是文明与自然之间的代理人。

二、风景“如画”:视觉成规与中国绘画史

沈从文一再强调直感经验对于他的重要性:“我看一切,却并不把那个社会价值搀加进去,估定我的爱憎。我不愿向价钱上的多少来为百物做一个好坏批评,却愿意考查它在我官觉上使我愉快不愉快的分量。我永远不厌倦的是‘看’一切。宇宙万汇在动作中,在静止中,我皆能抓定她的最美丽与最调和的风度,但我的爱好却不能同一般目的相合”(《从文自传》323)。但这种“看”本身,也已经是中介化的看了。也就是说,即使是不诉诸语言文字的直感经验本身,事实上也不是通过“纯真之眼”所获得的,而是被语言化的前结构所“形式”化了的。在所直观之物与直观行为本身之间是一种潜在的语言-符号结构。沈从文所孜孜以求的直观化的自然事实上已经不自觉的被媒介化了,已经是一系列“视觉成规”的产物:

待到小船业已完全上滩后,那老头就赶到船边来取钱,互相又是一阵辱骂。得了钱,坐在水边大石上一五一十数着。我问他有多少年纪,他说七十七。那样子,简直是一个托尔斯太!眉毛那么长,鼻子那么大,胡子那么多,一切都同画相上的托尔斯太相去不远。看他那数钱神气,人快到八十了,对于生存还那么努力执着,这人给我的印象真太深了。但这个人在他们弄船人看来,一个又老又狡猾的东西罢了。(《湘行散记》251)

在这段文字中,出现了两种不同的“看”。一种是沈从文的“看”:“那样子,简直是一个托尔斯太!”另一种是弄船人人的“看”:“一个又老又狡猾的东西罢了。”但弄船人的“看”,也是沈从文“看”出来,或沈从文所“知道”、所“了解”的“看”。也就是说,沈从文既能够从弄船人的视角来看这位“老头”,也能够从“画相上”所获得的媒介经验来想象这位“老头”。“画相”在这里应该是泛指那时候报刊、杂志、书籍、招贴画等现代传播媒介上所印刷的晚年托尔斯泰照片。托尔斯泰的作品在1900年介绍到中国来,1902年10月《新小说》一期首刊托氏照片,1907年1月在东京出版的《民报》十一期也载托氏照片;同年,由德国传教士叶道胜和中国人麦梅生合译的第一本托氏小说集《宗教小说》引进中国,此书由香港礼贤会出版,在日本横滨印刷,在香港和我国内地发行。书前印有托尔斯泰的相片。1911年10月《进步》一卷2期《俄国托尔斯泰肖象并赞》一文并附托氏照片。从此,托尔斯泰作品及其“画相”更进一步借助现代媒介而广为传播(戈宝权 1—26)。沈从文在北京、上海接触新文化,周旋于各种报刊杂志间,自然对托尔斯泰“画相”非常熟悉。因此与那些弄船人的单一视角相比较,沈从文的视角是多重的。他的视角不但有日常经验所塑造的成分,而且能够超越这种日常经验的观照方式,从一种更疏离、更有距离感的媒介化视角来观照。就像当年沈从文通过《辞源》《申报》所开启的世界而走向了“从文”之路,并离开湘西而进入北京;现在,他又回来了,他已经是文明世界的一份子,并在文坛上获得了一席之地。于是,沈从文的观照已经不再是那种天真的随意看看,而已经是被现代传媒所塑造的“技术化观视”了。沈从文将以前在“画相”上所看到的典型的(“眉毛那么长,鼻子那么大,胡子那么多”)托尔斯泰形象(一个跨文化传播的符号)与眼前的老头形象相叠加,并在这种叠加中发现一种令他不能自已的东西。很显然,眼前的老头不是托尔斯泰,更与那个代表文化教养符号的托尔斯泰图像毫无关系,但两个形象的叠加所产生的冲撞仍然震撼着沈从文。他看到的不只是这位老头与托尔斯泰在长相上的相似,恐怕更多的是两者的差异,是两个形象叠加、并置所产生的两种不同语境的巨大的张力。托尔斯泰这一符号在文化界表征着一种意义明确的、可共享的人类精神价值,而“老头”这一形象却是意义不明、难以言说的存在。这是自然与文明,是有意义与无意义的界限。就像沈从文自己现在所生活的世界与湘西世界的差异一样。一种无法言说的东西笼罩着沈从文,笼罩着湘西世界。这位老头身上所意味着的,恰恰是五四启蒙话语所难以言说的东西,是那种与文明世界的巨大反差,是一种被文字所遗弃的沉默与喑哑。

因此,沈从文在这里通过一种媒介化的观照,所发现的依然是某种难以被中介化的存在,他发现的依然是符号与自然之间的壁垒。但沈从文有时候并不将符号与自然的对立绝对化,甚至他也会有意识地在一套符号系统中来观照自然。在《湘行散记》的开头部分,我们可以看到这样的例子:

朋友还是个爱玩字画也爱说野话的人。从汽车眺望平堤远处,薄雾里错落有致的平田、房子、树木,全如敷了一层蓝灰,一切极爽心悦目。汽车在大堤上跑去,又极平稳舒服。

朋友口中糅合了雅兴与俗趣,带点儿惊讶嚷道:“这野杂种的景致,简直是画!”

“自然是画!可是是谁的画?”我说。“牯子大哥,你以为是谁的画?”我意思正想考问一下,看看我那朋友对于中国画一方面的知识。

他笑了。“沈石田这狗养的,强盗一样好大胆的手笔!”说时还用手比划着,“这里一笔,那边一扫,再来磨磨蹭蹭,十来下,成了。”

我自然不能同意这种赞美,因为朋友家中正收藏了一个沈周手卷,姓名真,画笔并不佳,出处是极可怀疑的。说句老实话,当前从窗口入目的一切,潇洒秀丽中带点雄浑苍莽气概,还得另外找寻一句恰当的比拟,方能相称埃我在沉默中的意见,似乎被他看明白了,他就说:“看,牯子老弟你看,这点山头,这点树,那一片林梢,那一抹轻雾,真只有王麓台那野狗干的画得出。因为他自己活到八九十岁,就真象只老狗。”

这一下可被他“猜”中了。我说:

“这一下可被你说中了。我正以为目前远远近近风物极和王麓台卷子相近:你有他的扇面,一定看得出。因为它很巧妙的混合了秀气与沉郁,又典雅,又恬静,又不做作。不过有时笔不免脏脏的。”(《湘行散记》226)

沈从文的这位“朋友”一方面有着和他笔下那些水手同样自然自在,一种未被现代性知识所宰制的原始的生命活力。但他又和那些水手不一样,那就是他是一位有良好的传统文化修养的人,特别是对与中国古代绘画的鉴赏,应该说是一位行家。因此,自然与文化在他身上糅合为一体。他们之间的对话围绕着关于风景的欣赏而展开。但这种风景已经放置于一种“视觉成规”之中而被把握。风景之美的发现的过程也是一种将“视觉成规”映现、叠加于自然的结果。在这里,“中国画的知识”成为这种猜谜游戏的必不可少的支援背景,没有对中国艺术史的一种非常专业的素养,这种猜谜游戏就无法有效地进行。在这里,无论是这位“朋友”还是沈从文,都是这方面的行家里手。但这不是一种对绘画本身的鉴定,而是用眼前的风景来印证艺术史的某种风格,或者说这是一种将自然风景媒介化的过程。浅见洋二通过对中国古代诗画关系的研究,指出“通过绘画这一框架,在与绘画类比(analogy)的基础上来把握风景”(《“天开图画”的谱系》;浅见洋二 25)的意识在唐代诗歌中开始出现,在宋代诗歌中则成为一种流行的观照风景的方式。而且,在这里,风景与绘画之间的类比不是一种泛泛的做法,而是精确到某位特定的画家,某种特定的风格。在沈从文看来,眼前的风景与王原祁(麓台)的作品(甚至精确到他的某幅扇面)之间有一种惊人的相似。自然与历史在此重合。值得追问的是:在这里起决定作用的是眼前的风景还是记忆中的绘画呢?眼前的风景使他想起了记忆中的风景(绘画),抑或是记忆中的绘画使他“发现”了眼前的风景?浅见洋二在对中国古代的“风景如画”观念进行梳理时指出:“绘画的映像先行于真正的风景,可以决定眺望风景的诗人眼光”(54)。而且,在这里,沈从文眼中的自然似乎因为这样一种对艺术史传统的引证而更显意义非凡。

而且,如果我们试图进一步深究对话中所涉及到的王原祁(麓台)的山水画语言与自然的关系的话,那么我们会发现,王原祁的所有艺术创作所面对的已经不是一种直感经验的自然,而是被大量古人的成规所笼罩的自然。如果对中国古代艺术史稍有了解的话,就知道中国山水画从明代开始经历了一种从直观自然到注重古法的重大转折。而且这些画家的眼中所直接感知到的自然本身也往往被记忆中的前人的作品所涂抹而生发出新的意义。

就笔法规范而言,从宋元以来所逐渐成熟的各种皴法成为表现自然肌理的一种独立的艺术符号,“皴法是山水画技法中概念化(程式化)非常强的一个组成部分,大自然是千变万化的,但‘法’就是‘绘画自然’的不断重复。皴法是局部相同的力量、笔迹、长短的符号组合,在局部操作中,画家可以不假思索地尝试机械劳动的快乐,这一点与西方绘画完全不同”(谷泉 40)。而所有皴法中,由于董其昌对文人画传统的梳理和标举,使得披麻皴在元明以后逐渐获得独尊的地位。而在沈从文与他的朋友的这段对话中出现的两个绘画史人物——沈周和王原祁——都是文人画谱系中的代表人物。沈周是明四家之一,而王原祁则是清初“四王”中最重要的一位。

这种复古画风的最杰出代表无疑是清代的“四王”,而“四王”中最具代表性的又是王原祁。王原祁认为“画不师古,如夜行无光”(王学浩 422)。他进一步强化了由董其昌所确立的文人画谱系,并恪守南宗画派的画法,董源、巨然这些南宗画派的先驱被他奉为正法化身,或绘画传统中的圣人:“画中有董、巨,犹吾儒之有孔、颜也”(王原祁,“麓台题画稿”222)。并且在他那里,传统的笔法、构图进一步程式化,披麻皴及有限的构图方式被不断地重复,成为创造的不二法门。由此,影响到整个清代主流的绘画传统,艺术家在创作时不再需要面对自然,而只需要不断熟悉既有的绘画成规。

那么,在沈从文这里,眼前的自然风景由于被王原祁的作品所叠加与映现,是否在自我与自然之间构成了一种符号的屏障呢?由于王原祁的介入,河堤上的远山对于观看者而言就丧失了其直接可感性?或者恰恰相反,正是王原祁的绘画语言唤醒了沈从文的直感经验,使他更真切地看见了眼前“潇洒秀丽中带点雄浑苍莽气概”的风景?这真是一个棘手的问题。更何况,王原祁的作品本身也已经重叠了太多过往的艺术史语言。

这样一种对艺术史的有意识征用是否仅仅只是一时兴起的现象呢?并非如此,在《湘行散记》及《湘行书简》中,那样一种通过前代作品来观照自然(to see Nature through Art)的意识时有流露。沈从文不但常常有“风景如画”的感叹,而且明确在自然风景与视觉成规(convention)之间进行有意识地比较,比如以下几段:

我平常最会想象好景致,且会描绘好景致,但对于当前的一切,却只能做呆二了。一千种宋元人作桃源图也比不上。(《湘行书简》139)

千家积雪,高山皆作紫色,疏林绵延三四里,林中皆是人家的白屋顶。我船便在这种景致中,快快的在水面上跑。我为了看山看水,也忘掉了手冷身上冷了。什么唐人宋人画都赶不上。看一年也不会讨厌。(《湘行书简》138)

吃完了饭站到外面看看,我无法形容所见的一切。总而言之,此后我再也不把北平假古画当宝贝了。(《湘行书简》207)

你不知见到了我常德长堤那张画不?那张窄的长的。这里小河两岸全是如此美丽动人,我画得出它的轮廓,但声音、颜色、光,可永远无本领画出了。(《湘行书简》119)

诸如此类,真让人怀疑沈从文是不是带着艺术史图册在进行这次旅行。沈从文在这里同样强调了直感经验与艺术史范例之间的差距,强调了直感经验本身的重要性,但是无可怀疑,沈从文的直感经验,在很大程度上已经是一种视觉成规的产物。因为他对于风景的描述所呈现出来的视觉结构,已然与中国古典山水画的典型构图模式之间有一种互文关系。

11世纪下半叶山水画大师郭熙在其山水画论著《林泉高致集》中提出了山水画的“三远法”:

自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。(郭熙,“林泉高致”23)

这“三远法”构成了中国古典山水画的基本构图语言,我们发现,在沈从文有关风景描写的地方,也体现出与这种绘画性构图模式的一致性:

高远:这地方是个长潭的转折处,两岸是高大壁立千丈的山,山头长着小小竹子,长年翠色逼人。这时节两山只剩余一抹深黑,赖天空微明为画出一个轮廓。(《湘行散记》241)

高远:一列青黛崭削的石壁,夹江高耸,被夕阳炙成一个五彩的屏障。(《湘行散记》277)

高远:千家积雪,高山皆作紫色,疏林绵延三四里,林中皆是人家的白屋顶。我船便在这种景致中,快快的在水面上跑。(《湘行书简》138)

高远、深远并用:两山碧翠,全是竹子。两岸高处皆有吊脚人家,美丽到使人发呆。并加上远处叠嶂,烟云包裹,这地方真使我得到不少灵感!(《湘行书简》139)

平远:街市尽头河下游为一长滩,河上游为一小滩,每当黄昏薄暮,落日沉入大地,天上暮云为落日余晖所烘炙,剩余一片深紫时,大帮货船从上而下,摇船人泊船近岸,在充满了薄雾的河面,浮荡着催橹的歌声,又正是一种如何壮丽稀有的歌声!(《湘行散记》275—76)

平远:沿河两岸连山皆深碧一色,山头常戴了点白雪,河水则清明如玉。(《湘行散记》270)

平远:小船去辰州还约三十里,两岸山头已较小,不再壁立拔峰渐渐成为一堆堆黛色与浅绿相间的邱阜,山势既较和平,河水也温和多了。(《湘行散记》250)

这样的风景描述所具有的画面感无疑是典型的中国山水画式的。(但是值得注意的是:在沈从文的风景描写中,高远与平远式的描写占据了主要部分,而很少看到有深远的描写的文字。)很显然,沈从文不仅有意识地将湘西的自然山水与中国古典绘画进行比拟,而且在文字媒介与绘画媒介之间,沈从文表现出非常明显的互文性。中国古典山水画的构图形式在这里转换为一种风景描写的文字组织形式。应该说沈从文的“看的方式”是一种非常古典的观照方式。沈从文对中国古典的绘画语言是非常熟悉的,在这次湘西之行中,他不但以文字的形式记录了他所感知到的一切,而且以画笔描绘了他所看到的风景。

三、书画船:行旅、绘画与风景

沈从文的文学行旅包含着重要的现代性内容,而旅行与现代性的关联在西方的“旅行理论”中有着深入的研究,这些学者认为旅行本身就是一种现代性行为,属于跨文化的实践,涉及在与他者的接触中对自我形象的建构问题。沈从文这次湘西之行同样涉及文化的接触与交换问题,只是在沈从文身上,身份问题表现得更为复杂和微妙:对于湘西人而言,沈从文是城里人,而对于城里人而言,沈从文又像是“乡下人”。沈从文试图进入到完整的乡土经验之中,但是如果没有都市文明的眼光,又如何能发现乡土经验?与此同时,如果没有对乡土经验的意义的领会,又如何展开对都市文明本身的反思?沈从文的回乡之旅一直包含着一种对“自我”的反复诘问,体现出自我形象建构本身的不确定性。这种不确定性同样体现在沈从文一方面对书写文明本身的怀疑,既包含着对“五四”新文化的从西方过来的启蒙价值理念的怀疑,也包含着对中国古典的某种变味的名士作风的不满,比如他在《桃源与沅州》中讽刺那些携了《陶靖节集》《诗韵集成》来桃源寻幽访胜同时又寻花问柳的“风雅”文人。但是沈从在反思书写文明对乡土经验的遮蔽时,却又自觉不自觉地用文人画的眼光来观照湘西的山水,而“文人画”的概念本身就是中国古典书写传统的产物。

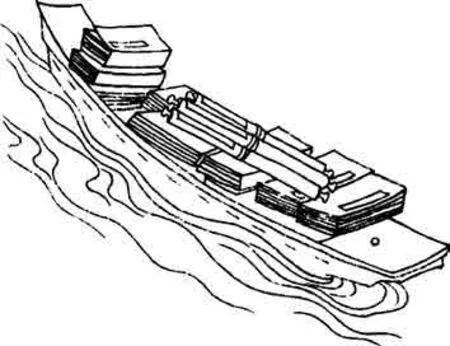

图1 明代版画中的书画船形制(傅申据明代版画手绘)

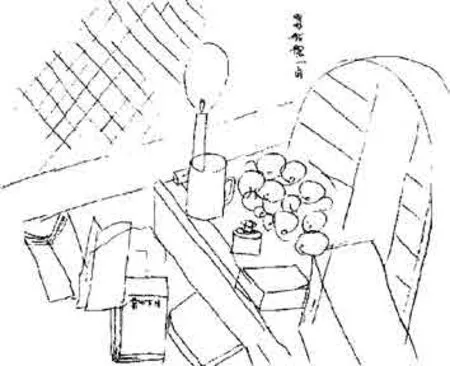

如果说沈从文这次回湘之旅是一种现代性的旅行的话,那么,它同样也源自一种古典范式。《湘行书简》和《湘行散记》所记述的基本上都是发生在船上的经验,坐船行旅在中国古代文人那里是非常常见的。特别在宋代以后,士人参与科举考试,或游宦、游学,或拜亲访友,旅行已经是一种非常普遍的行为,而在旅行的交通工具上,往往是舟车鞍马,而在船上写诗画画也成为中国艺术史的一种重要传统。图1是艺术史家傅申根据明代版画所绘制的当时书画船的一种形制(傅申 159)。但傅申认为这一关于书画船的图像过于夸张,因为书画船的概念不仅在于在船上运载书画,更在于利用船上空间以及从船舱所看出去的流动的风景来绘制图画。很多我们今天所见到的山水画都是当时文人们从船上所见到并画下来的风景。图2是沈从文《湘行散记》中的一页插图,是用钢笔勾勒出的船舱一角。我们可以看到有点燃的蜡烛,有墨水瓶,还有随意散放的书籍,其中一本是沈从文的《月下小景》,还有水果和一个行李箱。沈从文在船上看风景、写文章、校订书稿,并且作画,应该说是古典文人的“书画船”传统的一种体现。宋代的米芾有一艘专门的“书画船”,他的一些作品就是在船上绘制的。黄庭坚《戏赠米元章》:“万里风帆水著天,麝煤鼠尾过年年。沧江静夜虹贯日,定是米家书画船”(黄庭坚 563)。后来,在船上写生作画的传统就更为普遍了。据传李龙眠所作的《潇湘卧游图》所呈现的风景就只有在船上才能见到,而黄公望的《富春山居图》也是行舟过程中所见的风景。傅申指出:“现在的交通都靠汽车了,没有人可以在汽车里面画画的。所以‘书画船’是中国文化发展史上一个很特殊的现象”(傅申 158)。据傅申考证现在所见到的绘于船上的作品,董其昌的最多,而且他的一些船上的作品是为朋友所作。

图2 沈从文《湘行书简》插图:“我的船舱一角”

而且在董其昌这里,他不仅简单地在船上画所见到的风景,而且他有一种非常自觉的将自然山水与他记忆中或随身携带的古代山水画进行比照的意识。可以说他是透过船舱,有意识地用一种“如画”的目光来把握风景。比如他在董源的《潇湘图》上前后有好几次题跋,是因为他从潇湘回来后见到董源的一张画,题签已经模糊了,但却和他见过的潇湘风景有着惊人的一致性,他又知道董源有一张画就叫《潇湘图》,所以他就认定这张画就是潇湘图,并加以题跋;等到第二次他坐船又去潇湘时,不忘随身带着这张画,并将画和潇湘风景加以对照:“秋日乘风,积雨初霁,因出此图,印以真境,因知古人名不虚得,余为三游湘江矣,忽忽已是十年事,良可兴感”(“画旨”696)。

在董其昌这里,潇湘已然成为一种视觉陈规,成为一种贡布里希所谓的“预成图式”,当下所见已然是传统视觉图式作用下的产物。他不仅透过董源的“图式”来把握潇湘风景,而且透过米元晖的图式来观照洞庭湖:

米元晖作潇湘白云图,自题“夜雨初霁,晓烟欲出。”其状若此,此卷予从项晦伯购之。携以自随,至洞庭湖,舟次斜阳蓬底,一望空阔长天云物,怪怪奇奇,一幅米家墨戏也。自此每将暮,辄卷帘看画卷,觉所携米卷,为剩物矣。(“画旨” 698)

眼前风景和米家父子的墨戏的惊人的一致性使得董其昌不再需要看米元晖的画,卷帘所见无非就是画卷;这里风景和图式已经合二为一了。

董其昌这种通过前代作品来观照自然(to see Nature through Art)的意识和前面我们分析的沈从文那样一种“如画”意识真是惊人的相似。但在这种相似中又有着重要的区别,那就是潇湘作为一种“图式”在中国古代诗歌和绘画中很早就形成了,在盛唐时期,潇湘风景就成为绘画题材,而在晚唐五代时期,“潇湘”图式似乎就成了一种定型,以屏风画的形式非常广泛地存在日常生活中。比如《图画见闻志》记载五代画家黄筌就创作的《潇湘八景图》。“在整个唐五代时期,潇湘作为绘画题材的风景胜地广为人知,与此同时,通过绘画这种媒体(media),潇湘风景也在诗人之间广为流传,在他们的精神生活中占据了一定地位”(《闺房中的山水及潇湘》;浅见洋二 105)。所以,在这里董其昌即使没有见到董源的那幅画,也有一些既成的“潇湘”图式供他去“发现”潇湘。但是与之相比较,对于如何表征湘西山水而言可以利用的“预成图式”就匮乏得多。尽管在东晋时期陶渊明的《桃花源记》就多少与湘西有些关系,但作为一种视觉图式的湘西形象在绘画史上却是相对贫乏的。而且,陶渊明的《桃花源记》中所描述的相对单纯的“武陵”风景比起沈从文一路上所见种种变换的奇险之境而言,就相对过于单纯了。不仅很难从中国绘画史的图库中找到一种对应的图式,而且很难从文学史的传统中找到一种合适的描绘方式甚至恰当的词汇。这也是沈从文在行旅中试图有所表达却又一再感到无能为力的一个重要原因。

沈从文也反感那种将湘西放到一个固定的图式中去的简单而粗暴的做法,比如因为读了《桃花源记》就把桃源想象为一个“洞天福地”。但沈从文又深刻地意识到,如果不借助一种基本的图式,那么对真实的感知也是不可能的。所以,他一方面质疑文字,另一方面却又不得不运用文字;一方面感到绘画无法传达直观的经验,另一方面却又时时用绘画图式来呈现两岸风景。当然,在他看来,文字相对而言不如绘画,绘画更适合表达一种直感经验和无言之美。

《湘行书简》1991年由沈虎雏整理发表时,根据沈从文原稿附了12幅插图,其中钢笔速写7幅,炭笔和彩色蜡一起做的彩色速写5幅。这些作品除了一幅描绘船舱内部的钢笔速写外,其余全部是描绘从船舱看出去的两岸风景。而且,如果不是因为天气太冷,沈从文所画的作品还要更多些。沈从文在回湘路程中以绘画的方式来描绘湘西,并不是在路上产生的即兴行为,而是深思熟虑的做法。他对张兆和说:“我路上不带书,可是有一套彩色蜡笔,故可以作不少好画”(《湘行书简》116)。“好画”包含两个层面的意思,一是指所描绘的风景本身的优美,二是指描绘风景的技巧的成熟。沈从文似乎对自己绘画的水平多少有点自信。事实上,朱光潜先生认为沈从文是一位画家(朱光潜 492),黄永玉则认为表叔的画“是一种极有韵致的妙物”,沈从文还答应黄永玉“哪一天用一些好纸给你画些画”(黄永玉 172)。事实上,沈从文在保靖给陈渠珍当书记的时候,曾经利用陈渠珍的收藏,深入研究过古画。1923年当沈从文来到北京,“在琉璃厂的十字街头,他深深地被一排排店铺中的古玩、古画、旧瓷器所吸引,他无钱购买,他用他的心欣赏,用他的眼睛记忆”(巨文教 277)。沈从文后来在中国古代绘画研究及鉴定方面表现出来的深厚学养和敏锐眼光与他早年对中国古代绘画的长期浸淫是密不可分的。这种对绘画的热爱还体现在1928年的时候沈从文曾经想报考上海美术专科学校,跟随刘海粟学习绘画。绘画已经成为沈从文生命的一部分,成为他理解世界、理解他人的一种媒介和视野。他在1949年初写的一篇“美学遗嘱”(王风 12)中指出:“我有一点习惯,从小养成,即对音乐和美术的爱好,[……],认识我自己的生命,是从音乐中而来;认识其他生命,实由美术而起”(“关于西南漆器”20)。

所以,当我们看到《湘行集》中不但大量出现将绘画与风景进行比照的描写,而且出现了与文字本身相搭配的绘画时,就不能简单地将绘画与图像问题看成是作品的可有可无的点缀。如果我们对文本进行细读,就会发现沈从文对文字难以传达直感经验的焦虑以及对文学与图像的关系思考在《湘行集》中反复出现,成为其中的非常重要的内容。

图3 沈从文“沅陵近边 在小木船上”《湘行散记》插图

图4 董其昌《山水图》册第七开 故宫博物院

而《湘行散记》在1936年3月由商务印书馆初版时,除了文字部分外,还有一幅在沅陵的小木船上所绘的江岸风景(图3)。此图为毛笔纸本,在收入《沈从文全集》时,由于图片较长,被分解成两个版面。“沅陵近边的风景”以盘曲的墨线勾勒出丘陵和山石的轮廓和肌理,山脚点缀零星的树木与房屋。这种纯以概括化的线条来表现物象的手法看起来似乎有些概念化,以至于王德威先生认为“几乎有西洋现代主义特色”(王德威 125)。但如果对中国古典绘画语言比较熟悉的话,其实不难看出沈从文的这幅画是一幅典型的传统山水画。那些勾勒山石轮廓和肌理的粗细不一的墨线其实是中国山水画的最基本笔法:皴。皴本来指褶皱和肌理,皴法就源自用毛笔在纸上的摩擦运作来表现自然界的地质结构、山石纹理、阴阳变化、凹凸褶皱。所以中国绘画史上不同地域的画家根据其所熟悉的自然环境的差异而从自然山水中总结、概括出了不同的皴法,如巨然的“披麻皴”、范宽的“雨点皴”、李成的“钉头皴”、郭熙的“卷云皴”、李唐的“斧劈皴”、马远的“大斧劈皴”,等等。清代郑绩所谓“十六家皴法即十六样山石之名也。天生如是之山石,然后古人创如是之皴法。如披麻即有披麻之山石,如斧劈即有斧劈之山石”(郑绩 951)。沈从文没有经过专门的绘画训练,但他却深入地学习过书法,至少在用笔上还是有一定的感觉的,再加上对古典绘画的学习,他能以他自己的理解来概念化地运用中国绘画的最基本的技法,就是那种拉长的墨线来表现山石起伏的节奏和律动。这种拉长的墨线其实正是中国文人画的核心笔法:披麻皴或由披麻皴发展而来的解索皴。虽然由五代以来,中国山水画发展出了性格多样的笔法,但在后来披麻皴却一家独大,成为文人画的正统笔法。我们可以在五代时期的巨然、董源的绘画中看到这种笔法的成熟运用,到了元代黄公望那里,披麻皴进一步成熟,并固化为文人画的最基本的程式化语言。这种技法经董其昌的进一步提炼、发挥以及对之进行理论化的阐发,基本上成了文人画纯正血统的标签。董其昌指出:“画家皴法如禅家纲宗,解者希有”(《董华亭书画录》14)。又云:“书家之结字,画家之皴法,一了百了,一差百差”(“书品”599)。我们可以在董其昌的《山水图》册(图4)中看到这种笔法的典型特征,即用轻松的、律动的线条来表现山石的曲折的轮廓和变化的肌理。这些笔法已然是程式化的,但比起沈从文那种平均分布的流动的线条而言,就显得自然多了。沈从文的这幅画不仅受条件和材质的限制,也与技法的不熟练有关,因而带有更多的平面化的特征,近景和远景完全被拉到一个平面上,虽有线条疏密和粗细对比,但却没有浓淡变化,有点将山水画版画化的味道,容易让人想到《芥子园》中的山水画图谱。在董其昌那幅画右边最高山峰的峦头上,可以看到传统山水画中常见的豆瓣皴或所谓苔点,这是对山峦交叠处的植被的暗示性描绘。从沈从文在小木船上所绘的沅陵风景的绘画中,同样可以见到这种点缀在最高山峦上的豆瓣皴或雨点皴之类的墨点。这种在峦头上加墨点以增加山石的苍润是传统山水的常见手法,比如元代王蒙的很多画的山头处就多附以墨点(图5)。当然,比较起来,沈从文画中山头处的墨点是大了点。

披麻皴源自巨然、董源、黄公望等人对于江南松软、温润的土质丘陵的表现,湘西虽然属于南方,但是其地理及山石特征却并非完全像江南那样一派清秀,而往往表现出突兀峭拔,壁立千丈的武陵地貌特征。这种以石质为主的高耸的山峰在沈从文坐船归家的路途中时时映入眼帘,这些山过于雄壮,“太奇太好”以至于“不能画”(《湘行书简》145)。披麻皴无疑与一种古典的、优美的美感经验联系在一起,但是对于沈从文而言,湘西的风景往往超越了既有的符号系统和视觉成规加以表征的可能性,从而变成了一种动摇所有可依据的意指系统的崇高体验。而这种体验直接关联着对一种安稳的主体性幻象的瓦解。所以,沈从文的文字和绘画中包含着一种无所依傍、无所依据、无处立身的焦虑,而又不得不调动、挪用各种陈规去表征那种不可表征之物的无可奈何。这种对不可表征之物的表征就构成了文本内部的不确定和不稳定,也构成了文本的多义性和丰富性。

图5 王蒙《煮茶图》局部(私人收藏)

图6 沅陵附近风景照片

在表现沅陵近边的风景(图6)时,沈从文还试图用传统的笔法语言来描绘眼前所见,但那种清淡松活的披麻皴在他的笔下已然变成了一种世界本身的流溢汹涌,变成了一种对不可表征之物的表征。正是这种特征使得王德威认为这幅画“有西洋现代主义特色”,如果我们从“崇高”的范畴来理解这幅画中不受控制的线条的流动的话,这幅画确实体现了某种“现代性”。

沅陵近边的山虽然令他惊叹,但这些山毕竟不那么太高,还是可以试图放到传统的山水图式中去加以处理。但是,当沈从文在沿江两岸看到那些更高的山时,他确确实实感到了传统绘画语言的无力。他甚至无法用有效的文字语言描绘这些挺立而上的山:

眼看这些船筏各戴上白雪浮江而下,这里那里扬着红红的火焰同白烟,两岸高山则直矗而上,如对立巨魔,颜色淡白,无雪处皆作一片墨绿。奇景当前,有不可形容的瑰丽。(《湘行散记》259)

这种将山看成“巨魔”的体验中确实包含着一种既有经验的溢出,传达了某种特殊的现代性的意味。

图7 沈从文《湘行书简》插图

《湘行书简》的插图大致包含了两种类型,一种是经典的传统图式的构图,另一种则是溢出常规的对不可表征之物的表征。前者如图7,江岸边的错落有致、深浅不一而舒缓起伏的丘陵,这种平远的景致是中国文人画中最常见的一种构图。这是沈从文在《湘行书简》中所说的“小阜平冈”的景致:

三三,我的小船快走到妙不可言的地方了,名叫“鸭窠围”,全河是大石头,水却平平的,深不可测。石头上全是细草,绿得如翠玉,上面盖了雪。船正在这左右是石头的河中行走。“小阜平冈”,我想起这四字。这里的小阜平冈多着……(《湘行书简》145)

“小阜平冈”四个字包含了他对这类风景的全部感受,而这种感受却有着某种潜在的“文本间性”。他在写给张兆和的书简中之所以要特别强调“小阜平冈”四个字,我想是因为在1928年沈从文发表的一首著名的诗歌《颂》中出现同样的文字:

说是总有那一天,

你的身体成了我极熟的地方,

那转弯抹角,那小阜平冈;

一草一木我全都知道清清楚楚,

虽在黑暗里我也不至于迷途。

如今这一天居然来了。

……(沈从文,“颂”128)

这几句诗中,女性的身体、行旅与自然之间构成一种奇妙的隐喻。整首诗的风格既带有心驰神往的想象,又表现出庄重虔敬的态度。这首诗写于沈从文追求张兆和的时候,背后所蕴含的意味是非常微妙的。而当沈从文在新婚之后不久回到湘西,看到鸭窠围两岸的风景又想起了六年前那首诗中所使用的语汇,并不忘在书简中刻意重复两次,用意味深长的省略号做结,包含着外人不易看出的隐秘情话。他想张兆和在读信时应该也是心领神会的。“小阜平冈”的隐喻还出现在后来的《看虹录》中:“我喜欢看那幅元人素景,小阜平冈间有秀草丛生,作三角形,整齐而细柔,萦迴迂徐,如云如丝”(沈从文,“看虹录”338)。山水、绘画、女性身体图景的奇妙叠加可视为以文明的形式来改造爱欲的尝试。在《湘行书简》里,沈从文眼中的“小阜平冈”既隐藏着与女性身体有关的爱欲指涉,同时又包含着他对湘西山水那样一种近乎泛神论式的叹赏。总体而言,这种类型的湘西山水更多地属于优美的范畴,它引起一种令人亲近与愉悦的感受。它和前面所看到的直矗而上,对立如巨魔的峭壁所引发的体验一定是有差别的。这种“小阜平冈”的景致是最容易用传统图式加以把握的,它尤其适合用从文人画传统中发展而来的平远式构图加以表达。

如果与黄公望的《富春山居图》的那个局部(图8)进行比较,就会发现两者有着相似的疏落旷远的趣味,只是沈从文的作品中稍稍多了点“野趣”而已。可以说,传统的图式或贡布里希所谓的“习得的语汇”(acquired vocabulary)(贡布里希 128)给了沈从文把握湘西山水的某种能力,使得与江南文化有关的绘画图式能够在新的情境中加以改变、调整,以适应观照新的风景的需要。

图8 黄公望《富春山居图》无用师卷 局部 台北故宫博物院

而沈从文的另一幅插图“白楼潭远望、近望”(图9),从构图的角度来看则很难在传统绘画中找到先例。这幅画是将在白楼潭所见的同一处山峰分别以远景和近景的方式画到同一张纸上。山峰的轮廓以炭笔写出,用笔轻松,很有中国传统绘画的写意特征,但以近景表现出来的山峰却过于突兀高耸,以至于占据了整页纸的一半。中国古典山水画中虽然有“高远”构图法(见图10),但是这种对高峻山峰的表现是通过一系列相对低矮的近景和中景的过渡衔接而逐渐表现出来的,不像沈从文这幅画没有任何过渡而直接让近景占据整个画面的一半。它体现出一种被崇高的美感所捕获的那种巨大的力量。

图9 白楼潭远望、近望《湘行散记插图》

图10 范宽《溪山行旅图》台北故宫博物院

崇高美学关涉到一种无法被既有图式规范的自然的原初力量。沈从文一再指出湘西河流上的行船所可能遭遇的种种危险,那些急流险滩随时都有可能将船只和船上的人吞没。在这次水上行旅中,他所乘坐的船只就差点翻掉,而他也眼见好几处船难。生命在这种严峻的自然面前所体现出来的脆弱性,以及自然本身那种无法明言的“天地不仁”(张新颖 10)都溢出了文人画传统以及五四启蒙话语的范式。

四、语言与世界

之所以在此大费周章地进行绘画史的梳理,是因为这里关涉到沈从文对语言媒介与世界呈现之间的关系的更深层的看法。有一点是清楚的,那就是沈从文是受五四新文化精神的感召而走向文学道路的,而且,沈从文的创作本身也是新文学传统的重要组成部分。但在精神深处,沈从文对于新文学所标举的工具化的语言观是持怀疑态度的。但在新文化运动的先驱那里,白话文是一种透明的语言,它能够真实而完整地再现世界,从而批判社会、改造社会,实现国民性的重新塑造。有学者已经指出:“中国现代知识分子对‘语言是什么?’的领悟,主要依据现代西方人道主义语言观”(郜元宝,“同一与差异”77)。这样一种人道主义语言观将语言作为人宰制世界、操控世界的一种工具加以理解和实施,“这种语言观并非西方传统的全部,只是西方传统发展到特定历史时期的产物,此特定历史时期,就是西方思想形而上学化的‘现代’”(77)。而五四运动的先驱们之所以对文言文大加挞伐,其中的一个重要理由就是文言文与日常的口语生活世界相脱离,所谓“言文不一”,只有通过白话文,才能达到文学语言与生活世界之间的密合无间,所谓“言文合一”。“言文合一”的理想中隐含着一个无需进行论证的前提,即文学通向现实的方法是一种反映论的方法,即将生活世界的存在形态尽可能真实地照搬进文学中来。因此,现实生活中既然用口语进行交流,那么文学对这种生活的呈现必然要在语言层面体现这种口语化。在这种观念中,白话文是一种反映现实的工具,而不是一种思维方式。语言与存在的关系问题事实上并没有被五四新文化运动的先驱所意识到。他们忽略了文言文与白话文并不仅仅是作为一种工具,而是作为一种完全不同的思维方式而存在的。特别是随着大量西方词汇及语法对汉语言的重新规范,白话文不仅是一种呈现现实的工具,而且也成了遮蔽古典世界观的一种“言障”。“新词汇积累到一定程度就导致汉语质变。我觉得列文森的说法虽然早出,却超越了简单归纳法,更具启示性,尽管只是几句猜想。西方文化通过语言冲击第一步带来新词汇,第二步带来新语法。语法改变了,潜在语法下而的思维方式才会改变”(郜元宝,“汉语之命运”16)。五四新文化运动诸种有关文白之间的争论大多是在一种语言工具论视野下展开的,无论是白话文的鼓吹者还是文言文的捍卫者,都将语言简单的理解为呈现世界的工具。而忽略了语言(文字)本身就是一种理解世界的方式。

或者我们可以说,白话文本身是一种语言工具论意识形态下的产物,它隐含着人通过语言对世界实施的宰制和操控。“语言只是人的工具,那么作为工具的语言文字,当然绝对处于人力人意控制之下,任意驱遣语言文字,于是成为人的本质和人的力量的一种足以引为骄傲的证据,而所谓与语言文字有关的艺术的本质,也就必然理解为人骄傲地驱遣语言文字的能力。艺术家驱遣语言文字,和相信强力的知识分子改造语言文字,所依据的就是完全相同的工具论语言观”(郜元宝,“现代”41)。而古典的语言方式(不仅是文言文,而且包括与这种言说相关的艺术表达方式)则没有这种野心与自负。在中国古典文化中,符号与世界之间的关系很少被等同于一种表征的关系。在符号与世界,符号与意义之间,存在着一种非常明确的有限性意识,所谓言不尽意,也就是符号难以一一对应地镜像式地反映世界。从这种语言怀疑论出发产生了中国诗学特有的处理符号的方式,即“立象尽意”。意象居于语言与存在之间,以一种暗示的方式来言说整体性的道。意象不是事物的摹写,而是一种概括化的形象。

而且,在整个中国古典文化中,符号与世界的关系也不是截然二分的。也就是说符号并未被认为是与世界相对立的一种抽象的、虚构的附属物,而是“与天地并生”,所谓“鼓天下之动者存乎辞”(孔颖达 293)。

这不仅是词汇和语法的改变,而是整个思维方式、生存方式的改变,是感知方式与意义获得方式的改变,意味着那种完整的古典世界,那种天人合一的世界的瓦解。于是语言与道的关系便分裂了。语言不再自然而然地呈现那整体意义的道,它不再是有灵性的存在,而是要从属于、屈从于一个意义日益贫乏的世界。与此同时,语言被认为是透明的,那是因为假设语言可以与日常生活的口语世界达成一致,能够真实(但却不是完整)地再现那个口语的世界。这是一种建立在现代主客体哲学基础上的语言观,语言不再天机自显,而是人去掌控现实的一个工具。

正是在这里,沈从文虽然以白话文进行文学实践,但对包含在五四主流文学观念中那样一种语言与世界的不加反思的思维方式却持深刻的怀疑态度。其背后不仅有着传统与现代的分野,而且包含着以东方思维(大道无言,言语道断,语言无法完整的反映世界,语言只能以暗示的方式来呈现世界)来反思西方近代以来的人道主义语言观(相信语言能够完整的反映世界)意识。他的风景描绘中往往包含着有意识地对古典图式的挪用和再造。比如前面引用过的“两岸是高大壁立千丈的山,山头长着小小竹子,长年翠色逼人”,“一列青黛崭削的石壁,夹江高耸,被夕阳炙成一个五彩的屏障”,之类的文字,和陶弘景《答谢中书书》中的那段“高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时具备”(陶弘景 95)。两相比较,难道不是可以看出在图式上的挪用和语言上的化用吗?

但是沈从文并没有回归文言文的企图,文言文属于一个过去的世界,而现实的湘西则存在于各种表征体系(文字与绘画,文言与白话)的裂缝中,甚至在所有这些表征体系之外。但对于沈从文而言,文字的遮蔽性更大于绘画,而绘画相对于他的直感经验而言,也是无力的。无论对于文字还是对于绘画,沈从文都是不得已而用之。但他通过文字和绘画的并置互文,古典(立象尽意式地简约的风景描写)和现代(白话文)之间的平衡综合,在各种视觉成规和表征体系的裂缝间做种种补缀的工作,尝试性地传达他感知到的完整的湘西;而实际上,那样一个湘西永远只在裂缝中隐约地闪现。

注释[Notes]

①由于艺术创作活动中成规(convention)的作用,艺术家所具有的视觉的可能性是有限的,因此有通过前代作品来观照自然(to see Nature through Art)的现象发生,见Arnold Hauser.The Philosophy of Art History.London:Routledge&Kegan Paul Ltd.,1959.399-411.

②关于宋代行旅的研究,参见张聪:《行万里路:宋代的旅行与文化》(李文锋译。杭州:浙江大学出版社,2015年),第15页。

引用作品[Works Cited]

浅见洋二:《距离与想象:中国诗学的唐宋转型》,金程宇、冈田千穗译。上海:上海古籍出版社,2005年。

[Asami,Yoji.Distance and Imagination:Transformation of Chinese Poetry in the Tang and Song Dynasties.Trans.Jin Chengyu,and Okada Chiho.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2005.]

董其昌:“书品”,《容台集》,邵海清点校。杭州:西泠印社出版社,2012年。第598—632页。

[Dong, Qichang. “Calligraphy Taste.” The Rongtai Collection.Ed.Shao Haiqing.Hangzhou:Xiling Seal Engravers Society,2012.598-632.]

——:《董华亭书画录》,青浮山人编。北京:中华书局,1985年。

[---.The Inscriptions of Calligraphy and Painting by Tung Huating.Ed.Qingfushanren.Beijing:Zhonghua Book Company,1985.]

——:“画旨”,《容台集》,邵海清点校。 杭州:西泠印社出版社 ,2012年。第673—714页。

[---.“The Purport of Painting.” The Rongtai Collection.Ed.Shao Haiqing.Hangzhou:Xiling Seal Engravers Society,2012.673-714.]

傅申:“‘书画船’——中国文人的‘流动画室’”,《南宗正脉:画坛地理学》,上海博物馆编。北京:北京大学出版社,2012年。第157—76页。

[Fu,Shen C..“Floating Studio:The Movable Atelier of Chinese Literati.”Orthodox South School:Geography of Chinese Painting Circle. Ed. Shanghai Museum,Beijing:Peking University Press,2012.157-76.]

郜元宝:“同一与差异——中国知识分子的语言观念之五”,《上海文学》10(2003):76—88。

[Gao, Yuanbao. “Identity and Difference: Linguistic Concepts of Chinese Intellectuals(V).” Shanghai Literature 10(2003):76-88.]

——:“汉语之命运——百年未完的争辩”,《南方文坛》2(2009):19—23。

[---.“The Fate of Chinese:Unfinished Discussion in a Century.”South Literature 2(2009):19-23.]

——“现代汉语:工具论与本体论的交战”,《当代作家评论》2(2002):40—52。

[---. “Modern Chinese: The Confrontation between Instrumentalism and Ontology.”Contemporary Writers Review 2(2002):40-52.]

戈宝权:“托尔斯泰和中国”,《托尔斯泰研究论文集》,上海译文出版社编。上海:上海译文出版社,1983年。第1—26页。

[Ge,Baoquan. “Alexei Nikolayevich Tolstoy and China.”The Research Symposium about Alexei Nikolayevich Tolstoy.Ed.Shanghai Translation Publishing House.Shanghai: Shanghai Translation Publishing House,1983.1-26.]

贡布里希:《艺术与错觉》,杨成凯、李本正、范景中译。南宁:广西美术出版社,2012年。

[Gombrich. E. H.. Art and Illusion. Trans. Yang Chengkai,Li Benzheng,and Fan Jingzhong.Nanning:Guangxi Arts Publishing House,2012.]

谷泉:《论皴和皴法》。中国艺术研究院博士论文,2003年。

[Gu,Quan.On Texturing Methods.Dissertation of Chinese National Academy of Arts,2003.]

郭熙:“林泉高致”,《画论丛刊》(上),于安澜编。北京:人民美术出版社,1989年。第16—51页。

[Guo,Xi. “The Woods and the Spring.” Collection about the Theory of Paintings(Vol.1).Ed.Yu Anlan.Beijing:People’s Fine Arts Publishing House,1989.16-51.]

黑格尔:《精神现象学》上卷,贺麟、王玖兴译。北京:商务印书馆,1983年。

[Hegel,G.W.F..The Phenomenology of Mind.Vol.I.Trans.He Lin,and Wang Jiuxing.Beijing:The Commercial Press,1983.]

黄庭坚:“戏赠米元章”,《黄庭坚诗集注》,刘尚荣校点。北京:中华书局。2003年。第563页。

Huang,Tingjian. “An Amusing Poem for Mi Yuanzhang.”Connotations on Anthology of Huang Tingjian’s Poetry.Ed. Liu Shangrong. Beijing: Zhonghua Book Company,2003.]

黄永玉:《太阳下的风景》。天津:百花文艺出版社,1984年。

[Huang,Yongyu.Landscape in the Sun.Tianjin:Baihua Literature and Art Publishing House,1984.]

巨文教:“张兆和、汪曾祺谈沈从文”,《中国现代文学研究丛刊》2(1994):75—83。

[Ju,Wenjiao.“Discussing Shen Congwen and His Writings by Zhang Zhaohe and Wang Zengqi.”Modern Chinese Literature Studies2(1994):75-83.]

孔颖达:《周易正义》。北京:北京大学出版社,1999年。

[Kong,Yingda.Rectification of Meaning of Zhouyi.Beijing:Peking University Press,1999.]

沈从文:《从文自传》,《沈从文全集》13卷。太原:北岳文艺出版社,2009年。第241—368页。

[Shen, Congwen. Shen Congwen Autobiography. The Complete Works of Shen Congwen.Vol.13.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.241-368]

——:《湘行书简》,《沈从文全集》11卷。太原:北岳文艺出版社,2009年。第107—220页。

[---.The Complete Works of Shen Congwen.Vol.11.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.107-220.]

——:《湘行散记》,《沈从文全集》11卷。太原:北岳文艺出版社,2009年。第221—324页。

[---.Random Sketches on a Trip to Hu’nan.The Complete Works of Shen Congwen.Vol.11.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.221-324.]

——:“颂”,《沈从文全集》15卷。 太原:北岳文艺出版社,2009年。第128—29页。

[---.“Ode.” The Complete Works of Shen Congwen.Vol.15.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.128-29.]

——:“看虹录”,《沈从文全集》第10卷。太原:北岳文艺出版社,2009年。第327—42页。

[---.“Gazing at Rainbows.” The Complete Works of Shen Congwen.Vol.10.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.327-42.]

——:“关于西南漆器及其他”,《沈从文全集》27卷。太原:北岳文艺出版社,2009年。第20—37页。

[---. “The Southwest Lacquerware and Others.” The Complete Works of Shen Congwen.Vol.27.Taiyuan:Beiyue Literature and Art Publishing House,2009.20-37]

陶弘景:“答谢中书书”,《陶弘景集校注》,王京周校注。上海:上海古籍出版社,2009年。第95页。

[Tao,Hongjing. “Letter to Xie Zhongshu.” Annotation about the Works of Tao Hongjing.Ed.Wang Jingzhou.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2009.95.]

王德威:《抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课》。北京:三联书店,2010年。

[Wang,David Der-wei.Lyric Tradition and Chinese Modernity:Eight Lessons in Peking University.Beijing:SDX Joint Publishing Company,2010.]

王风:“编辑余记”,《野人献曝:沈从文的文物世界》。北京:北京出版社,2005年。第1—15页。

[Wang,Feng. “The Afterword.” Simple Idea by Common People: Research on the Cultural Relics by Shen Congwen.Beijing:Peking Press,2005.1-15]

王学浩:“山南论画”,《画论丛刊》(上),于安澜编。北京:人民美术出版社,1989年。第421—23页。

[Wang,Xuehao. “Discussions on Painting in Shannan.”Collection about the Theory of Paintings(Vol.1).Ed.Yu Anlan.Beijing:People’s Fine Arts Publishing House,1989.421-23.]

王原祁:“麓台题画稿”,《画论丛刊》(上),于安澜编。北京:人民美术出版社,1989年。第210—34页。

[Wang,Yuanqi.“The Collected Works of Inscription on Paintings by Lutai.” Collection about the Theory of Paintings(Vol.1).Ed.Yu Anlan.Beijing:People’s Fine Arts Publishing House,1989.210-34.]

张新颖:《沈从文精读》。上海:复旦大学出版社,2006年。

[Zhang,Xinying.Intensive Research about Shen Congwen and His Writings.Shanghai:Fudan University Press,2006.]

郑绩:“梦幻居画学简明论山水”,《中国古代画论类编》,俞剑华编。北京:人民美术出版社,1998年。第949—80页。

[Zheng,Ji.“Discussions on landscape painting among the Summary of Painting Theory in Fantasy Studio.”The Classified Compilation of the Theory of Paintings in Ancient China.Ed.Yu Jianhua.Beijing:People’s Fine Arts Publishing House,1998.949-80.]

朱光潜:“从沈从文先生的人格看他的文艺风格”,《朱光潜全集》第十卷,合肥:安徽教育出版社,1993年。第491—492页。

[Zhu,Guangqian. “ The Literary Style of Shen Congwen’s Writings through His Personality.”The Complete Works of Zhu Guangqian.Vol.10.Hefei:Anhui Educational Publishing House,1993.491-92.]