中国城市群可持续发展研究

2018-06-16杨朝远李培鑫

杨朝远 李培鑫

摘要:城市群是国家或地区参与国际竞争的重要主体,更是推进城市化进程的主体形态。打破城市群内部各城市间的行政壁垒,实现行政边界、地理边界和经济边界的耦合,以城市群整体实现可持续发展是单个城市实现可持续发展的必由之路。文章在回顾可持续发展理论的基础上,系统阐述了从城市可持续发展到城市群可持续发展转变的必要性及城市群可持续发展的特征,并采用规范分析方法考察了中国21个城市群可持续发展的现状,研究发现:中国城市群可持续发展能力呈现东高西低的空间分布格局;珠三角、长三角、京津冀和山东半岛4个城市群属于高水平可持续发展型,其余17个城市群可持续发展能力不足。基于研究结论,笔者认为可从提高资源使用效率、优化空间结构、“有效市场”和“有为政府”相结合三方面着手提升中国城市群可持续发展能力。

关键词:城市群;可持续发展;发展模式

中图分类号:F293;X321 文献标志码:A 文章编号:10085831(2018)03000112

一、中国城市化发展及其研究概况

1950—2015年,全球城市人口从7.46亿增加至39.57亿,城市人口占世界总人口比重达到了54%[1]。伴随着经济的高速增长,中国城市化经历了一个低起点、高速度的发展过程:1978—2015年,城市化率从17.9%提升至56.1%,年均提高1个百分点;城市数量从193个增加到656个,建制镇数量从2 173个增加至20 515个(数据来源于中华人民共和国住房和城乡建设部《城乡建设统计公报(2015)》)。随着城市化的深入推进,中国城市群迅速兴起。2015年,长三角、京津冀和珠三角三大城市群

长三角城市群包括上海、江苏和浙江两省一市25个城市;珠三角城市群包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞和中山9个城市;京津冀城市群包括北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、保定、张家口、承德、沧州和廊坊10个城市。以全国约4.69%的国土面积,集聚了全国约18.18%的人口,创造了38.70%的国内生产总值

數据来源于《中国城市统计年鉴(2016)》。。中国城市化建设取得巨大成就的同时,城市化进程中也积累了不少问题。一方面,城市是经济活动集聚的空间载体,具有明显的规模经济效应,但随着经济发展和规模扩张也产生了“土地城市化”快于“人口城市化”、城镇空间分布和规模结构不合理、城市公共服务不均和交通拥堵等一系列“城市病”问题,有些问题已突破城市行政边界,在城市区域呈现出来,典型的案例是雾霾跨城市连片污染现象。另一方面,中国社会经济发展进入约束增长阶段,单个城市在发展中面临严格的约束条件,如土地、生态和环境约束,倒逼地方政府转变粗放式的发展方式,寻求新的可持续发展模式。在此背景下,以城市群为平台和载体是中国城市未来发展的最优选择路径。

当今国际竞争的基本单元已不是国家,也不是城市或企业,而是城市群。一个国家或地区的综合竞争力主要由若干综合经济实力强大的城市群决定,它是一国或地区的制高点。城市群作为国家或地区参与国际竞争的参与主体,受到中央政府的重点关注。2014年的《国家新型城镇化报告(2014—2020年)》明确指出,中国新型城镇化的推进以城市群为主体形态,以综合承载能力为支撑,提升城市可持续发展水平。张学良等学者认为,城市群是空间特化的集聚体,由不同等级和规模的城市通过集聚外部性形成的一个复杂网络关系的城市“集合体”,它以超越城市行政边界的“城市群经济”作为理论基础[2-4]。城市群在社会经济发展方面和生态环境方面,往往具有较强的空间溢出效应,因此,在解决单个城市的可持续发展问题时需摆脱行政区划的局限,以更大的空间视野——城市群的协同效应来解决可持续发展面临的诸多困难。打破城市群内部各城市间的行政边界、地理边界和经济边界,实现三种边界的耦合,以城市群整体的可持续发展带动单个城市的可持续发展。

本文边际贡献主要有以下三个方面:(1)已有文献主要从城市角度论述分析可持续发展,基于单个城市现实发展中面临的诸多挑战,笔者提出以城市群为载体实现可持续发展的理念;(2)以城市群经济为理论基础,详细阐述城市群可持续发展的必要性和特征;(3)采用规范分析方法考察中国城市群可持续发展的现状,并基于此分析中国城市群的可持续发展模式。

于此,笔者的研究内容主要包括两个方面:其一,介绍可持续发展理念,并讨论从城市到城市群可持续发展转变的必要性,论述城市群可持续发展的特征;其二,采用2015年数据考察中国21个城市群可持续发展的现状,并进一步探讨城市群可持续发展的模式。限于篇幅,本文不赘述中国21个城市群及其空间范围,以及21个城市群可持续发展评价指标体系,欢迎有兴趣者与笔者交流。

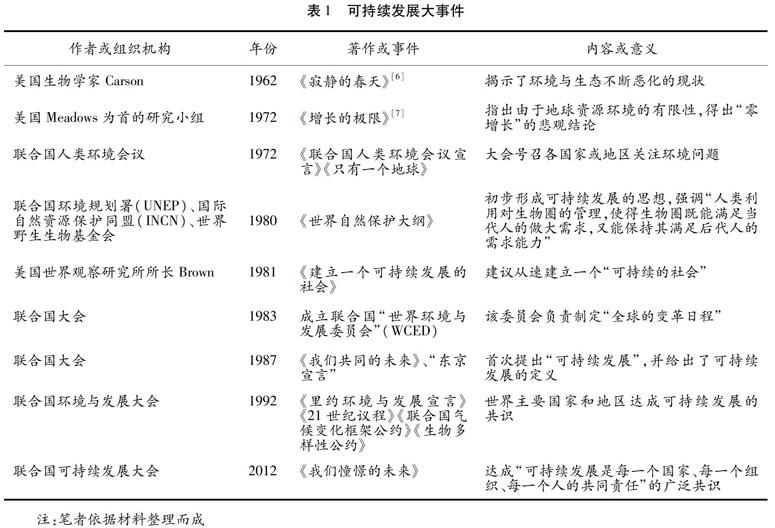

二、区域可持续发展的两次跳跃:从城市到城市群

18世纪爆发的工业革命在带来前所未有的物质财富的同时,也带来了严重的生态环境问题。面对“高产出、高消耗、高污染”的生产模式,富有远见的学者已经意识到工业革命生产方式的不可持续性,马尔萨斯指出不存在技术进步的情况下,人类社会的发展将难以为继[5]。他的观点已体现出可持续发展的基本理念。随着工业革命在全球的扩散和持续深化,最初的生态环境问题不仅没有解决,反而不断恶化。生态环境问题由原来的一国的区域问题,打破区域和国家界限而演变成全球性问题,如臭氧破坏、生物多样性锐减、土地荒漠化和酸雨等。可持续发展问题不仅是学者的研究重点,更成为国家和国际组织关注的重点,因而,可持续发展在理论和实践中有了长足的发展(表1)。

表1 可持续发展大事件

注:笔者依据材料整理而成

可持续发展理论有着丰富的思想内涵,而且深入至生态学、环境学、规划学、管理学和经济学等各个分支学科[8-10]。可持续发展理念是一个包含社会、经济和自然的复杂概念体系,从社会的角度看,可持续发展的落脚点是人类社会,创造一个政治清明、社会和谐、生态环境美好的社会发展模式,最终提高人类生活质量;从经济的角度看,可持续发展的核心是经济发展,即在保证生态环境质量的前提下,高效利用自然资源实现经济净效益的最大化且不损害未来经济发展的可持续性;从自然的角度看,保护自然生态的可持续性是第一位的,经济的可持续发展以自然生态的可持续性为前提,并强调自然生态保护和经济发展的统一性,以及经济、社会和生态效益三者的统一性。可持续发展的本质是处理好人与自然、人与人之间的关系,即平衡人与自然之间的关系,寻求人与自然关系的合理化,实现人与人间关系的和谐,从而达到当代人与人、当代与后代之间关系的公正[11]。资源环境是可持续发展的基础,资源为区域社会发展提供了物资基础;环境为一方面人类活动提供空间和物质能量的转化,另一方面,容纳和分解人类社会生产所带来的污染物。资源环境具有“木桶原理”的特征,即决定可持续发展能力的往往是资源环境中的“短板”因素[12]。

(一)从可持续发展理念到城市可持续发展

可持续发展理论的诞生与演变从来不是一个抽象的概念,这种理念或发展模式需要通过不同尺度的空间载体来实现。在现实中空间载体可以是全球、国家、城市或都市区,甚至可能是社区等地理单元,因此,可持续发展理念作用的对象就是不同空间尺度的区域(图1)。城市自诞生以来就是人类生产生活的主要场所,爱德华·格雷泽指出城市是全球生产效率最高的区域,而且越来越多的人正在越来越近距离地聚集在大型城市地区[13]。对发展中国家而言,正在经历快速城市化的历程,城市化为发展中国家走向繁荣提供了最便捷的路径。城市作为载体集聚了全球过半的人口数量,一定程度上一个国家只有其城市走上可持续发展之路,该国家才会实现可持续发展。

图1 可持续发展的三个维度

然而,城市的快速发展在给人类带来好处的同时,也带来诸多问题和挑战。已完成城市化进程的发达国家,其城市面临失业、财政赤字、交通拥堵等问题;处于城市化进程中的发展中国家,其城市面临资源短缺、生态环境恶化、无限蔓延等挑战。因而,城市可持续发展的理念逐渐兴起。为应对现实问题,城市可持续发展受到学者和城市管理者的重视。

中国幅员辽阔,不同区域面临着差异化的发展阶段。总体而言,中国资源环境压力较大,经济发展水平仍有待提高,实现人与自然、社会经济的协调发展难度较大。陆大道等认为中国可持续发展大致经历了四个阶段:以经济增长为主导的发展阶段;区域特色经济格局形成的发展阶段;区域问题加剧与区域矛盾凸现的发展阶段;“五个统筹”与“科学发展观”形成与实践的发展阶段[14]。城市是工业化的重要空间载体,进一步表明中国可持续发展的关键在于城市的可持续发展。

国外学者主要关注城市可持续发展评价的方法、指标设计原则和指标体系的建立等方面的研究。李松志等对国外城市可持续发展相关研究进行了总结和梳理。中国城市在早期发展阶段缺乏相对科学的规划指导,同时各地方政府过度重视GDP的增长,导致城市发展实际上走的是一条“边发展、边污染、边治理”的发达国家老路[15]。因而,如何处理好城市生态环境和经济发展之间的关系是中国实现城市可持续发展的核心。国内学者对城市可持续发展的研究取得了丰硕的成功,严正[16]、郭培章[17]、李锋等[18]、李永强[19]、程开明等[20]和凌亢等[21]等从可持续发展的定义、特征和评估等方面对中国城市可持续发展能力进行了深入分析,为我们了解中国城市可持续发展的现状提供了一定的依据。

(二)从城市可持续发展到城市群可持续发展

1.城市群可持续发展的必要性

城市不是一个孤立、封闭的体系,与临近区域和城镇有着密切的联系,并不断进行物质和能力的交换,可以说每一个城市都是区域性城市群的重要组成部分,共同构成了一个比较完整的有机整体[22]。区域经济发展中“遍地开花”的空间分布格局是不存在的,发展总是优先出现在资源禀赋较好的地区。随着全球化的深入,由地域上相近的不同规模和功能的多个城市集合而形成的城市群日益成为推进一国城市化的空间主体。学者从理论方面论证了城市群发展的重大意义,张学良指出城市群是实现中国区域总体发展战略的重要载体,是推动区域经济发展方式的引领者。现实中,中国城市面临严峻的可持续发展问题,以城市群为空间载体克服城市间的负外部性才能实现区域整体的可持续发展。从城市到城市群的可持续发展是可持续发展理念的第二次重大跳跃,笔者将从社会、经济和资源环境三个方面论证城市群可持续发展的必要性。

(1)社会方面。城市群是城市高度聚集的一种地理空间形态,是突破单个城市行政边界的经济形态。由区域相近的城市所组成的城市群往往有着相似的社会文化和相近的心理模式,这些一定程度上可突破行政区划带来的行政阻隔,是区域一体化的精神和文化方面的支撑。以长三角城市群为例,江浙沪两省一市地缘相近,吴越文化与江淮文化在此交汇,塑造了相似相近的社会文化形态。基于城市群社会方面的考虑,以城市群为空间载体是实现单个城市可持续发展的必由之路,同时更有利于提升整个区域的可持续发展能力和竞争力。

(2)經济方面。超越城市行政边界的“专业化经济”和“多样化经济”的集聚经济效应可称之为“城市群经济”。本质上讲,城市群经济是城市间的正的外部性,是不同等级的城市在空间上的“集聚效应”和“分散效应”叠加而形成的“溢出效应”。城市群经济对区域内的企业、产业和城市而言具有正的外部性。城市群经济对于城市群的可持续发展具有重要的促进作用,一方面,城市之间的产业和职能分工能够有效发挥各个城市的比较优势,提高资源利用效率;另一方面,城市群经济能够推动生产的专业化,由于城市在空间上的临近可产生“分工效应”,同时促进劳动力、资本和信息的充分流动,有利于技术的创新、知识的溢出和信息的共享,从而提高生产的集约化程度和经济环境效率。

(3)资源环境方面。资源环境作为区域实现可持续发展的初始禀赋,资源环境构成的地理空间转化成经济空间的能力决定了该区域是否能够实现自身空间价值最大化。城市群是地理上相互临近城市的集聚体,区域内部各个城市之间的经济联系紧密,资源和生态环境结构相似,存在“一荣俱荣,一损俱损”的特点。多个城市和多种资源是城市群的基本要素,其中任何一个要素的变动均可能引起关联要素的变化,因此,城市群整体和单个城市局部的最优,需要城市群内部每个城市的共同努力,城市群内城市间合理的空间等级、产业梯度、政策,均会对临近城市的经济社会、生态环境产生直接的影响。从城市群整体效益出发,因地制宜地明确自身的空间功能定位,选择与功能定位相匹配的产业,避免城市群内各城市空间功能结构分布不合理与同产业恶性竞争、资源的浪费等现象,形成合理有序的空间功能组织。

与城市相比,城市群可持续发展是一个更为复杂的包含社会、经济和资源环境等要素的系统。社会文化上的相似相近和经济上的相互联系,为城市群可持续发展提供了精神和物质支撑。相似的资源环境为城市群的发展提供了物资和能量转化的基础,需从城市群整体上配置资源要素和保护生态环境,人口集聚、经济发展、资源消耗、环境保护等也为城市群的进一步发展提出了高要求。因而,以城市群为空间载体的可持续发展是中国可持续发展的必由之路。

2.城市群可持续发展的特征

针对城市群可持续发展,本文主要目的不在于提供一个被学者和城市管理者广泛接受的定义,我们只是通过描述城市群发展中呈现出的特征来理解城市群可持续发展的思想内涵。

(1)复杂的空间系统。城市群内的各城市往往有着较强的联系,有着相似的自然生态和文化条件,而不同于行政化方式形成的区域。因此,与一般区域的可持续发展相比,城市群的可持续发展有着更为复杂的空间系统。城市群的可持续发展是一个高度复杂的多个城市的复合系统,这个城市复合系统是由特定地域范围内一定数量的城市资源环境承载力相互联系、相互作用所构成。城市群的可持续发展具有一般区域的可持续发展所具有的特征,而且将其表现得更加显著。从而,城市群具有比一般区域更加开放和复杂的资源—环境—社会—经济系统功能和结构。

(2)网络性特征。城市群区域有着密集的发达的交通运输网络和通讯网络,因而,与其他区域的可持续发展相比较,城市群的可持续发展具有动态网络性特征,即表现出某种流动性。随着城市群的不断发展,这种流动性表现得更加明显。一方面,城市群区域内部各个城市之间的吸引集聚和扩散功能使人口和产业等社会经济要素在城市群范围内处于不断的流动过程中,这种流动性主要发生在城市群各组成城市之间以及城市和乡村之间,具体与不同城市的人口和产业的发展水平和规模等相关;另一方面,城市群地区往往是社会经济发展水平较高的地区,对区域外部不同地区的人口和生产要素具有很强的吸引力和辐射作用,从而引起承载对象在城市群区域内部与区域外部之间以集聚和扩散的方式进行流动[23]。

(3)以城市群经济为物资基础。城市群作为一种空间组织形式,不只是简单的城市的集合体,“群”的概念蕴含着城市群内部各个城市之间相互整合、相互协同,进而产生“1+1>2”的聚合效应。这种由城市彼此空间临近所产生的空间正外部性即城市群经济效应是城市群的核心优势和城市群竞争力的主要来源,也是城市群的可持续发展区别于一般区域的可持续发展的主要方面。李学鑫等认为城市群经济是区域地理尺度下新的集聚经济形式,是地方化经济、城市化经济的复合形式,是由规模经济、范围经济相互作用的集成经济[24]。本质上讲,城市群经济是不同等级规模城市集聚时形成的一种正的“溢出效应”。

(4)阶段性特征。中国地域广阔,城市群的发展必然处在不同的发展阶段。张学良指出东部地区主要有三个成熟型的城市群,如京津冀、长三角、珠三角,中西部地区主要是发展型(山东半岛城市群、中原城市群、武汉城市群等)和形成型城市群(鄱阳湖城市群、北部湾城市群、黔中城市群等)。处在不同发展阶段的城市群,资源环境所承载的人口规模和经济发展水平均有不同,对可持续发展战略的侧重点有着不同的要求。同时,一个城市群的发展也是由低级到高级的一个发展过程。在不同的发展阶段,可持续发展的侧重点也会不同,在城市群形成的初期,发展经济、提高居民收入水平是重点。到高级阶段,城市群可持续发展的重点会是自然生态环境的保护、居民生活质量的提升、城市间的协同等。

三、中国城市群可持续发展的评价和模式分析

基于上述分析,笔者将对中国21个城市群

城市群的划分主要来源于2010年国务院颁布的《全国主体功能区规划》。长三角城市群包含江浙沪两省一市25个城市。徐州和连云港划入长三角城市群,日照属于山东半岛城市群,为避免重复计算,东陇海城市群不作为本文的研究对象。的可持续发展进行评价分析,并总结其发展模式。在已有文献的基础上(王志宪[25];方创琳[26];张学良[5,27]),本文构建了一个包含经济4个一级指标、18个二级指标和53个三级指标的评价体系,采用因子分析方法评价中国21个城市群的可持续发展。

(一)中国城市群可持续发展的评价分析

从城市群可持续发展综合得分看,中国城市群可持续发展能力整体上不高,且由东至西呈现阶梯递减趋势(图2),即东部地区6个城市群可持续发展得分整体排名靠前,珠三角、长三角和京津冀城市群占据前三位,中部地区城市群次之,西部地区城市群可持续发展得分偏低。长三角和珠三角城市群是中国一体化程度最高和社会经济最发达的城市群,它们可持续发展得分均大于1,引领了中国城市群可持续发展的趋势。京津冀、山东半岛和海峡西岸城市群的可持续发展能力处于第二梯队,可持续发展得分处于0.1至0.5区间,但与珠三角和长三角城市群相比仍存在较大的差距。武汉、长株潭、辽中南、成渝和哈长城市群的可持续发展得分处于第三梯队,可持续发展得分处于-0.1到0.1区间,这6个城市群仍存在一定的提升和改善空间,未来发展有较大潜力。最后,中原、呼包鄂榆、环鄱阳湖、关中天水、江淮、滇中、北部湾、太原、宁夏、黔中和兰州—西宁11个城市群得分排名靠后,有待进一步提升自身可持续发展能力。

图2 中国城市群可持续发展得分

从总体上看,中国城市群可持续发展存在较大的空间差异性,但与自身发展阶段呈正相关,即发展阶段越高、发展越成熟的城市群其可持续发展得分就越高,如珠三角和长三角2个城市群。城市群是资源要素在空间集聚的高级形态,是一个国家在城市化过程中由增长极模式到点轴模式,再到网络模式的必然结果,正如张学良指出中国当前区域经济发展正逐渐由传统的省域经济、“带状经济”或“区块经济”和行政区经济向城市群经济转变。因而,城市群是中国实现可持续发展的重要載体。

(二)中国城市群可持续发展的模式分析

可持续发展可粗略地分为经济、社会和生态环境三个方面的内容,三者体现了经济发展、社会稳定和人与自然和谐发展的有机统一。基于本文对中国城市群可持续发展现状的评价,将进一步通过考察经济、社会和资源环境可持续发展得分与各可持续发展得分之间的关系对中国城市群可持续发展的模式进行分析和总结。

图3—图5分别描述了城市群可持续发展与经济可持续发展、社会可持续发展和生态环境可持续发展之间的相关关系。可见,城市群可持续发展与经济、社会和资源环境三个子系统高度相关,进而说明城市群可持续发展是一个复杂的系统,其中的某一个“短板”往往决定着城市群可持续发展的模式。另外,从个体看,每个城市群的单个子系统呈现出不同的空间分布状态。基于此,笔者将对中国城市群可持续发展的模式进行分析。

图3 中国城市群经济可持续发展与可持续发展得分相关关系

图4 中国城市群社会可持续发展与可持续发展得分相关关系

图5 中国城市群生态环境可持续发展与可持续发展得分相关关系

1.高水平可持续型

高水平可持续型是指经济、社会和生态环境三个子系统的可持续发展能力均较强的城市群。珠三角、长三角、京津冀和山东半岛城市群属于高水平可持续型城市群,这4个城市群的经济、社会和生态环境可持续发展得分均排在所有城市群的前列,它们代表了中国城市群可持续发展能力的高度。但即使如此,四个城市群可持续发展仍存在不足之处:珠三角城市群的经济可持续发展能力稍弱,长三角和京津冀城市群社会和生态环境可持续发展能力稍弱,山东半岛城市的社会可持续发展能力有待进一步提高。

2.经济发展优先型

经济发展优先型是指与社会和生态环境可持续发展相比,经济可持续发展突出的城市群。成渝城市群是经济发展优先型的典型代表,其经济可持续发展得分排在21个城市群的第五位,但社会和生态环境可持续发展得分却处于所有城市群的中下水平,严重阻碍了成渝城市群可持续发展能力的进一步提升。尽管经济可持续发展能力一定程度上可转化为推动社会和生态环境改善的动力,但城市群应尽量避免走“先污染、后治理”的发展路径。

3.社会发展优先型

社会发展优先型城市群是指相对于经济和生态环境可持续发展能力,社會可持续发展能力更突出的城市群。辽中南、呼包鄂榆、海峡西岸、武汉和长株潭5个城市群是社会发展优先型的典型代表。这些城市群在社会可持续发展方面有着良好的表现,注重以人为本的发展,具有较高的社会发展水平。其中,海峡西岸、武汉和长株潭城市群同时还有着较高的生态环境可持续发展能力,这三个城市群可持续发展的重要任务是提升自身经济发展实力;辽中南和呼包鄂榆城市群经济和生态环境可持续发展得分均为负值,这两个城市群需着力提升经济和生态环境可持续发展能力。

4.生态环境友好型

生态环境友好型城市群是指相对于经济和社会可持续发展能力,生态环境可持续发展能力更突出的城市群。哈长和北部湾城市群属于生态环境友好的城市群,这两个城市群的可持续发展得分并不高,主要受限于经济和社会可持续发展能力的不足。良好的生态环境是城市群经济和社会进一步发展的的保障,如何利用优质的生态环境促进经济增长和优化社会环境是哈长和北部湾城市群进一步提升可持续发展能力面临的重大挑战。

5.低水平不可持续型

低水平不可持续型是相对而言的,此类城市群是指在经济、社会和生态环境三个子系统的可持续发展能力方面均较弱的城市群。中原、环鄱阳湖、关中—天水、江淮、滇中、太原、宁夏、黔中和兰州—西宁9个城市群均属于低水平不可持续型的城市群,占到了研究样本的近半数城市群数量。由此可见,中国城市群的发展在整体上缺乏可持续性。低水平不可持续型城市群的进一步发展面临巨大挑战,应以人为本、以经济发展为物质基础、以生态环境为保障打破原有发展道路的“锁定效应”,提升自身可持续发展能力。

四、提升中国城市群可持续发展的路径

由上文分析可知,中国城市群可持续发展能力整体不足,如何提升其可持续发展能力将是当前和未来发展中面临的重大理论和现实问题。

(一)提升资源使用效率,促进城市群可持续发展

城市群可持续发展的首要思路应是减少人类社会经济活动对城市群物理空间、经济空间、社会文化空间、生态环境空间的压力。在当前生态环境约束条件下,提高资源使用效率是减轻城市群发展空间压力,提升城市群可持续发展能力的基本路径。首先,坚持产业升级,走新型工业化道路,发展循环经济,以高科技高附加值的产业为主导,利用管理和生产技术改造一批高能耗、高污染的产业,同时淘汰一批落后的产业部门。其次,积极使用新能源、新技术,充分运用现代化的科技打造一个资源可重复利用的产业循环系统,重塑城市群内的产业上下游的资源消耗关系,提升资源使用的重复次数和效率,减少对生态系统的影响。最后,提高共享式公共服务的覆盖范围。一方面,各城市因地制宜地建设各类清洁、高效、节能的现代公共服务基础设施,根据城市人口、产业发展规律和趋势,增加基本公共服务设施的供给;另一方面,提高单位公共基础设施的使用覆盖面,避免公共资源闲置和浪费现象,进而提升资源的使用效率。

(二)优化空间结构,促进城市群可持续发展

空间重组和优化可实现空间的增长效应和可持续发展效应。城市群内城市规模大小合理、密度适宜、定位明确、产业分布合理、空间组合有序,可以促进城市群生态空间结构优化高效,提升城市群的可持续发展能力。城市群的空间优化主要包括以下两个方面:其一,完善城市群内的城市体系,城市群是多个城市集聚的综合体,其内部城市体系是城市群可持续发展的重要决定因素,城市群的核心城市与大都市区建设将重塑城市群的城市体系,进而提升城市群的可持续发展能力;其二,合理布局城市群内的产业分布,在城市群总体发展战略目标下,按照城市群内部空间结构和城市功能定位使不同的产业分布到各城市,形成梯度明显、能级清晰的产业空间分布,产业梯度与各城市的功能相匹配,从而最大限度地发挥各城市的优势,在城市群层面形成合力提升整体的可持续发展能力。事实上,优化城市群的空间结构暗含了加强城市群内部的联动性,城市群内部各个城市之间的经济联系紧密,资源和生态环境结构相似,存在“一荣俱荣,一损俱损”的特点,因此,城市群可持续发展能力的提升,需要其内部城市之间加强联动性。

(三)“有效市场”和“有为政府”结合,促进城市群可持续发展

从理论上看,城市群作为城市的集聚体,要实现整体可持续发展能力的提升将面临着负外部性和行政区划分割等诸多挑战。从现实上看,中国社会经济的发展面临着严峻的资源环境约束,另外,过度重视GDP、以邻为壑的发展模式还广泛存在。为克服理论和现实发展的困难,应坚持“有效市场”和“有为政府”的有效结合,以城市群为空间载体实现区域整体的可持续发展。首先,以市场为主导形成完善的资源环境价格机制,减少城市群内部城市抢夺资源和搭便车造成的资源浪费和恶性竞争。其次,作为资源环境的所有者——政府应对资源环境进行确权。一般而言,城市群有着相似的自然禀赋和生态环境,城市群生态环境问题难以协调的根本症结在于资源环境没有确权。明确资源归属,确定谁污染谁治理的原则,减少城市间的负外部性,才能保证各方利益免受损害。最后,需要指出的是城市群作为跨行政区划的空间形态,需要级别较高的行政部门从规划层面实现多规合一,减少城市间规划摩擦造成的资源浪费。坚持“有效市场”和“有为政府”的结合,既能实现城市群资源的优化配置,同时还可以充分利用所获得的税费财政来进行各种基础设施的改善,提高公共服务水平和区域经济活动的容量,最终提升城市群可持续发展的能力。

参考文献:

[1]NATIONS U. World urbanization prospects: the 2014 revision, highlights. department of economic and social affairs[R].Population Division,United Nations, 2014.

[2]张学良,杨朝远.论中国城市群资源环境承载力[J].学术月刊,2014(9): 64-70.

[3]张学良,李培鑫.城市群经济机理与中国城市群竞争格局[J].探索与争鸣,2014(9): 59-63.

[4]张学良.2015中国区域经济发展报告——中国城市群可持续发展[M].北京:人民出版社,2016.

[5]托马斯·罗伯特·马尔萨斯.人口原理[M].西安:陕西师范大学出版社,2008.

[6]蕾切尔·卡逊.寂静的春天[M].北京:科学出版社,2007.

[7]德内拉·梅多斯,乔根·兰德斯,丹尼斯·梅多斯.增长的极限[M].北京:机械工业出版社,2013.

[8]KATES R W, CLARK W C, CORELL R. Sustainability science[J].Science,2001(5517):641-642.

[9]齐晔,蔡琴.可持续发展理论三项进展[J].中国人口·资源与环境,2010(4):110-116.

[10]牛文元.可持续发展理论的内涵认知——纪念联合国里约环发大会20周年[J]. 中国人口·资源与环境, 2012(5): 9-14.

[11]張志强,孙成权.可持续发展研究:进展与趋向[J].地球科学进展,1999(6):589-595.

[12]董小林.城市群环境问题观察与环保模式探寻[J].环境保护,2012(4): 42-44.

[13]爱德华·格雷泽.城市的胜利[M].上海:上海社会科学出版社,2012.

[14]陆大道,樊杰.区域可持续发展研究的兴起与作用[J].中国科学院院刊,2012(3): 290-300.

[15]李松志,董观志.城市可持续发展理论及其对规划实践的指导[J].城市问题, 2006(7): 14-20.

[16]严正.中国城市发展问题报告: 问题·现状·挑战·对策[M].北京:中国发展出版社, 2004.

[17]郭培章.中国城市可持续发展研究[M].北京: 经济科学出版社, 2004.

[18]李锋,刘旭升,胡聃,等. 城市可持续发展评价方法及其应用[J].生态学报,2007(11): 4793-4802.

[19]李永强.城市可持续发展能力与城市竞争力关系的实证研究[J].生态经济,2007 (9): 36-39.

[20]程开明,李金昌.紧凑城市与可持续发展的中国实证[J].财经研究,2007(10): 73-82.

[21]凌亢,赵旭.南京市可持续发展评价指标体系及其实践[J].南京经济学院学报, 2000 (4): 20-27.

[22]姚士谋,陈振光,朱英明.中国城市群[M].北京:中国科学技术大学出版社, 2006.

[23]刘晓丽.城市群地区资源环境承载力理论与实践[M].北京:中国经济出版社,2013.

[24]李学鑫,苗长虹.城市群经济的性质与来源[J].城市问题, 2010 (10):16-22.

[25]王志宪,虞孝感,徐科峰,等.长江三角洲地区可持续发展的态势与对策[J].地理学报, 2005 (3): 381-391.

[26]方创琳,宋吉涛,蔺雪芹.中国城市群可持续发展理论与实践[M].北京:科学出版社, 2010.

[27]张学良,刘乃全.2016中国区域经济发展报告——长江经济带建设与中国城市群发展[M].北京:人民出版社,2017.

Sustainable development of urban

agglomeration in China: from concept to evaluation

YANG Zhaoyuan,LI Peixin

(School of Urban and Regional Science, Shanghai University of

Finance and Economics,Shanghai 200433,P. R. China)

Abstract:

Urban agglomeration is the main body of the country or region to participate in international competition, and it is the main form of the urbanization process in China. By breaking among

administrative boundaries and geographical boundaries and economic boundary of the cities of the urban agglomeration, implementing three boundary coupling, the sustainable development of urban agglomerations as a whole is the only road to stimulate the sustainable development of local city. On the basis of the review of the sustainable development theory, this paper uses data to study the development of urban agglomeration in China, the results show that: generally speaking, the sustainable development of China's urban agglomeration score is low; The four urban agglomerations of the Pearl River Delta, Yangtze river delta, Beijing-Tianjin-Hebei region and Shandong Peninsula belong to the high level of sustainable development, and the other urban agglomerations are not capable of sustainable development. The sustainable development capacity of urban agglomeration can be promoted from three aspects: improving the efficiency of resource use, optimizing the space structure, adhering to the combination of government and market.

Key words: urban agglomeration; sustainable development; development model