基于大数据的广州市现状公共中心识别分析

2018-06-15吴丽娟

吴丽娟

广州市城市规划勘测设计研究院,广东广州 510060

公共中心是人流活动密集的地区。杨俊宴等学者对城市中心体系的理论框架进行了建构[1],如何科学识别公共中心是当前相关研究的重要议题和难题。本文以广州为例,探索公共中心现状识别的新方法与新思路。

1 广州公共中心体系发展历程

广州市城市公共中心格局演替与城市空间拓展相互耦合、相互促进。改革开放以来,在城市空间发展战略规划引导下,广州城市公共中心体系从单中心逐步走向多中心、网络化,大致可以分为四个阶段。

1.1 1980年代:三足鼎立+启动东进

明清以前,北京路一直是广州的政治中心和商业中心。晚清时期,十三行等知名交易中心建成,上下九成为第二个城市中心;民国时期,新式轮渡码头和马路建设提升了长堤一带的地位,北京路、上下九、长堤呈现三足鼎立格局。

改革开放后,广州确立了“建设现代化中心城市”的目标,以工业建设为主,同时注重住宅、交通、公共服务等相配套的城市建设,并在一定程度上促进第三产业在经济体系主导地位的回归。1978年编制的《广州城市总体规划》第十四方案根据广州市的自然地理条件及已形成的建设布局,确定今后城市主要沿着珠江北岸向东发展的方向,规划上采取带状组团式的布局形式。为筹办1987年的六运会,广州启动天河北开发,定位为体育中心及园林式高端住宅区。

1.2 1990年代:商务办公职能与传统商业实现分离

1989年,相关部门对《广州城市总体规划》第十四方案作了进一步的调整,规划建立以中心区、北翼、东翼三大组团构架的基础,每一大组团又由几个不同功能的小组团构成的大都市的多层次的空间布局结构。该规划指引城市用地主要沿珠江北岸向东发展,并适当向南、向北发展。

这一时期,长堤商业氛围有所逐渐弱化,商贸逐渐转向北京路,北京路逐渐发展成为集零售商业、商贸办公、文化娱乐等产业为主导的综合性主中心。与此同时,城市中心的范围日益扩大,在北京路周围又出现了东山口、环市路等多个次中心。由于经济发展、外来人口涌入促使广州向东扩张,环市东路商务中心逐渐形成规模,商务职能与传统商业中心功能分离。随着天河体育中心综合区的建设以及中信广场等一系列商务办公楼的建设,天河北版块逐渐填充商务办公功能。此外,这一时期,广州启动规划珠江新城版块,提出打造新城市中轴线。

1.3 2000~2010年:双中心成型,多中心拉开框架

随着广州作为珠三角核心城市地位的强化,其发挥着越来越重要的区域核心城市作用,相应的功能产业规模也相应扩大,天河-珠江新城、北京路两个城市主中心地位日益稳固。

2000年以来,依据《广州城市建设总体战略概念规划纲要》提出的“南拓、北优、东进、西联”的大广州城市发展战略,广州得以跳出“云山珠水”的历史地理框架,整体空间大幅度拉开,基本形成以“山、水、城、田、海”的自然格局为基础,主要沿珠江水系发展的多中心组团式网络型城市格局。

2000年,花都、番禺撤市设区,其传统中心区新华、市桥等地区级中心纳入广州全市公共中心体系。2006年,广州组织编制了《亚运城市——广州:面向2010年亚运会的城市规划建设纲要》,白云新城、白鹅潭等地区加快建设,也逐渐出现了公共中心的雏形,奠定了广州公共中心的基本格局。

1.4 2010年以来:多中心、网络化发展

2012年《广州南沙新区发展规划》获批,南沙新区升级为国家级新区,并于2015年设立为自贸区。南沙围绕门户枢纽定位,以建设成为高水平的国际化城市和国际航运、贸易、金融中心,成为广州的“城市副中心”为发展目标,开展了一系列的规划建设工作。此外,2010年以来,空港经济区、中新知识城等地区加快建设,成为国际航空、国际创新枢纽的重要构成。2015年,从化、增城撤市设区,广州多中心城市结构进一步完善。

在上一阶段公共中心格局的基础上,逐步形成了南沙、空港、知识城、从化、增城等多个中心,广州市域公共中心体系逐步明确。

2 公共中心识别方法

广州市公共中心识别主要采用POI大数据分类筛选与统计的方法。数据来源方面引入高德地图POI编码表,同时参考百度地图编码表、专项规划现状设施数据库,按照功能差异对其进行分类。选择功能等级较高的10大类、45小类设施纳入测算范围。利用网络爬虫技术,抓取上述10大类、45小类设施的POI点(兴趣点)共22.2万个,建立分析数据库。将全市域划分100m×100m的格网,统计格网内各类设施的数量,并基于设施数量进行核密度分析,市域设施种类密度较高的地区,作为可能的公共中心。

在此基础上,通过热力图多时段叠加、现状公服建设核密度分析等方式,进行多维度的现状公共中心校核与识别,明确现状公共中心总体特征。

3 广州现状公共中心总体特征

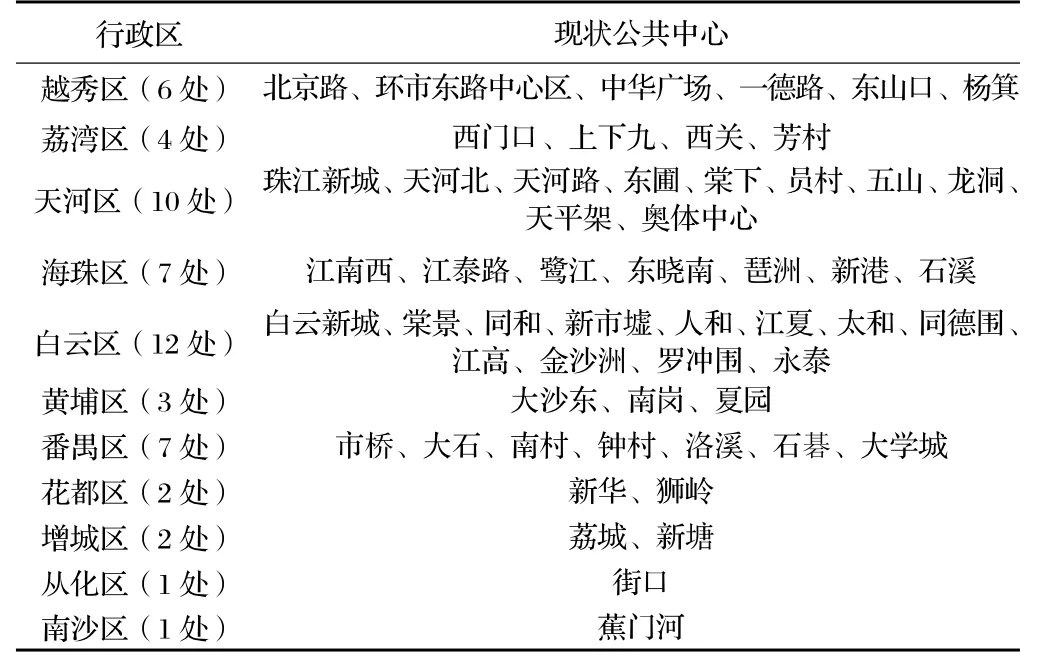

基于三种识别方法,识别出现状公共中心共55处,如表1所示。

3.1 空间分布

总体上,广州市初步形成以珠江新城、北京路为核心的多中心格局,但局部地区形成差异化的空间布局特征。其中,荔湾、越秀、天河区表现为连片网络化分布特征,上下九、北京路、环市东、东山口、珠江新城、天河北、天河路等公共中心连片发展,呈现网络化格局。天河-黄埔、海珠-番禺地区表现为珠串式多中心分布特征,沿黄埔大道形成石牌、棠下、东圃、黄埔中心区等公共中心,沿地铁2号线和3号线形成江南西、洛溪、大石、钟村、市桥等公共中心。白云区、花都区、增城区表现为散点式多中心分布特征,依托重点平台地区和外围镇街,出现多个散点式中心。南沙区、从化区表现为单中心分布特征,在传统中心区初步形成单个公共中心。

3.2 等级规模

对总体用地的建筑规模进行测算发现,现状公共中心普遍高于100万m2,但公共服务和商业服务建筑规模高度集中,珠江新城、天河路、北京路、天河北、环市东等5处公共中心集中了44%的公共服务和商业服务建筑规模。

公共服务和商业服务建筑规模基本可以分为四个等级,其中:第一等级(400万m2以上)共4处,为珠江新城、天河路、北京路、天河北;第二等级(200~400万m2)共3处,为环市东路中心区、新华、西门口;第三等级(100~200万m2)共9处,为琶洲、新港、一德路、中华广场、市桥、白云新城、上下九、狮岭、东圃等地;第四等级(100万m2以下)共36处。

3.3 开发强度

表1 现状各区公共中心分布情况

从现状各公共中心的商业商务用地开发强度来看,现状初步形成四个等级,较高等级的集中在天河区、越秀区和荔湾区。其中:第一等级(4.0以上)共2处,为珠江新城、环市东;第二等级(3.0~4.0)共8处,为一德路、天河路、北京路、中华广场、上下九、天河北等地;第三等级(1.0~3.0)共35处,约占62%,为新华、市桥、大石、白云新城等地;第四等级(1.0以下)共7处,多为专业中心或村镇地区,如大学城、奥体中心、龙洞、太和等地。

4 结语

公共中心作为城市重要的空间之一,如何识别现状公共中心分布,并判断其发育程度是当前面临的重要难题。本文在传统公共中心分析方法的基础上,基于大数据的分析方法,并对广州市进行了初步的示例分析,以期为广州市公共中心发展提供新的分析思路,也为其他城市公共中心研究提供一定参考。

[1] 杨俊宴, 章飙, 史宜.城市中心体系发展的理论框架[J].城市规划学刊,2012(1):33-39.