特稿由刘墉《别后札》谈起

2018-06-15伏冲

伏 冲

故宫博物院书画部馆员,主要从事明清书法研究

历史上真正的刘墉是什么样的人,真的是如同民间传说中的「刘罗锅」一样聪明机警、刚正不阿么?让我们从他的一件书法作品讲起,拨开历史的尘埃,一窥历史上真实的刘墉……故宫博物院藏刘墉致瑛宝尺牍册中,有一通《别后札》比较特殊。

此通尺牍不仅记述了刘墉与瑛宝之间的交谊,此外还有关于乾隆赏赐刘墉皇家重要典籍《古今图书集成》的史实。这对于研究乾隆与刘统勋、刘墉之间的君臣关系,提供了一个新的角度……

《别后札》及其书风

刘墉《别后札》现藏于故宫博物院,册页装,纵十八厘米,横十四厘米,一开两页,合装于《刘文清公手札》册中,此册共有刘墉致瑛宝尺牍四十四通,为清光绪年间赵光祖装池收藏。

本通书札的上款人为「梦禅大兄先生阁下」,落款「弟墉叩首具」,无印鉴,释文如下:

阅读链接

刘墉与瑛宝

—

◎ 刘墉(一七一九年~一八〇四年),刘统勋长子,字崇如,号石庵,山东诸城人。历任翰林院庶吉士、太原府知府、江宁府知府等职,官至体仁阁大学士。谥文清,著有《石庵诗集》等。

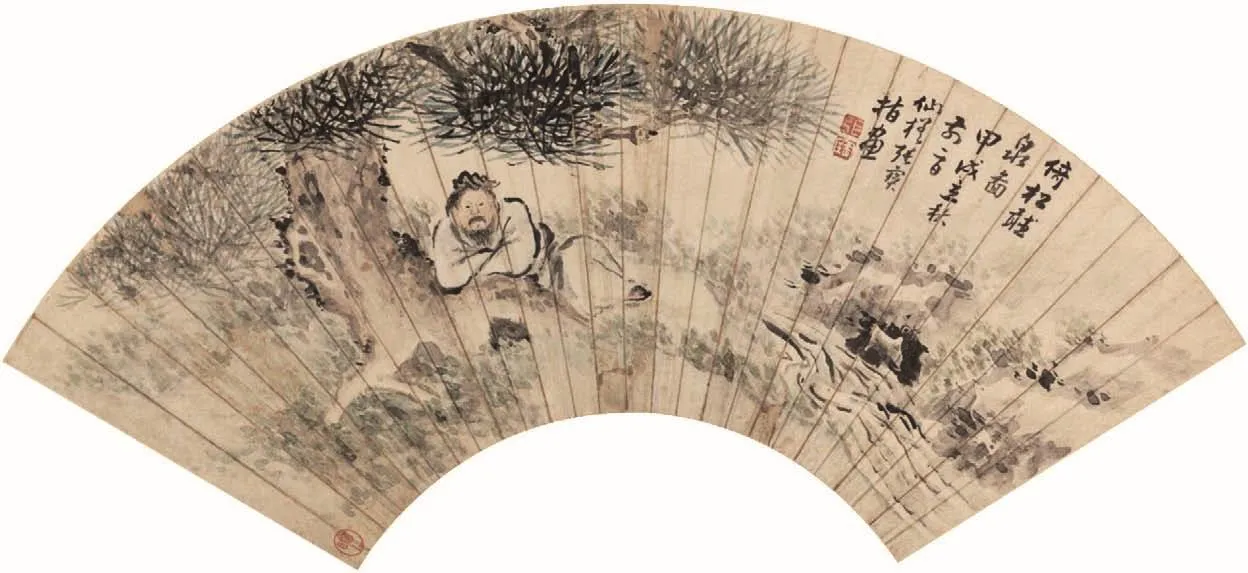

◎ 瑛宝,大学士永贵长子,拜都氏,字梦禅,号问庵,满洲正白旗人。曾官笔帖式,后以疾辞官。善画,好作山水,尤以指画著称,亦善篆刻。

敬问大兄先生近履。别后感恋之诚,非言辞所能罄也。圣恩深重,梦寐不释。到家之后,蒙赐《古今图书集成》。先父受恩于身后,洵为未有之隆施。至墉谫劣之才,乃蒙天慈奖许。想爱厚如兄,定为身受者生感也。迩日想堂上纳福无量,眷属多祉。弟讬荫无病,知承注念,因便报闻。时赐惠问。以慰穷鞠。深幸深幸。梦禅大兄先生阁下。在京奴辈妥协与否,万祈留意。弟墉叩首具。

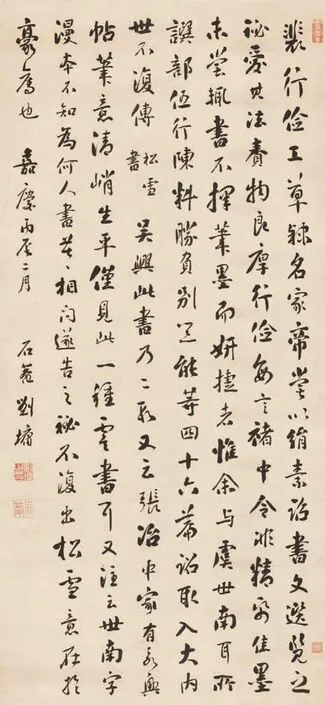

书札以行书写成,用笔丰腴遒劲、朴拙敦厚,表现出劲气内敛、态浓而意远的艺术特点。刘墉书承晋唐,笔意古厚,极具个人特色,与翁方纲、永瑆、铁保并称为「乾隆四家」。关于刘墉书风的变化,清人张位屏在《松轩随笔》中说:「刘文清(刘墉)书初从松雪(赵孟頫)入,中年后乃自成一家,貌丰骨劲,味厚神藏,不受古人牢笼,超然独处。」(马宗霍辑《书林藻鉴》,文物出版社,二〇〇三年十二月第二版,页二一五)包世臣在《艺舟双楫》中讲:「文清少习香光(董其昌),壮迁坡老(苏轼),七十以后,潜心北朝碑版,虽精力已衰,未能深造,然意兴学识超然尘外。」(包世臣《艺舟双楫》,中国书店,一九八三年三月第一版,页八四)由此可知,其书法风格的发展和演变大体可分为三个阶段:即早年临仿赵孟頫、董其昌;中年以后师古变法,形成用墨浓重、貌丰骨劲、安详端庄的艺术风格;晚年以后又习北朝碑版之学。

刘墉书法的成熟时期约是其五十至七十岁这个阶段,纵观这时期作品,从中可以看到苏轼、颜真卿、钟繇的风格,而其中刘墉受苏轼影响最大,其用墨厚重,笔画肥厚,结体敦实饱满都极具苏字遗韵。故宫博物院藏刘墉《行书论书法》轴就是这个时期的作品,其书法融合了赵孟頫的圆润、董其昌的生拙、苏轼的丰肥、颜真卿的浑厚,看似丰圆软滑,实则内涵刚劲,所谓「集帖学之大成者」(马宗霍辑《书林藻鉴》,文物出版社,二〇〇三年十二月第二版,页二一六),实为的评。

观刘墉此札,行笔自然流畅,笔意古厚,毫无矫揉造作之态,其笔法与上述成熟时期风格特征完全符合,正所谓「笔力雄健,局势堂皇,迨入台阁,臻炉火纯青之境矣。正在精华蕴蓄,劲气内敛,殆如浑然太极,包罗万有,人莫测其高深耳」。(马宗霍辑《书林藻鉴》,文物出版社,二〇〇三年十二月第二版,页二一六)因此从书法角度可以断定此札为刘墉中晚年真迹无疑。

《别后札》书写时间及其创作背景

刘墉此札虽书于其中晚年,但信中并未明确记载书写时间。然而从信札所记内容,或可考证一二。

札中提到「蒙赐《古今图书集成》」一事,据《清史列传》:「(乾隆)三十九年,上颁赐各大臣《古今图书集成》,以统勋先卒,未预恩赏,念刘墉克承世业,特赐墉全部,俾世守无替。」(王钟翰点校《清史列传》,中华书局,一九八七年十一月第一版,页一九八七)乾隆赏赐大臣《古今图书集成》,不意刘统勋突然去世。乾隆顾及刘墉克承世业,特此赏赐他全套典籍。此事发生在乾隆三十九年(一七七四年),故此可以判断,本通尺牍创作时间当为乾隆三十九年,刘墉时年五十五岁。

《清代职官年表·按察使年表》载:「乾隆三十七年陕西,刘墉十一戊申任。乾隆三十八年陕西,刘墉十一辛未忧免。」(钱实甫编《清代职官年表》,中华书局,一九八〇年七月第一版,页二〇七七、二〇七八)《清史列传》卷二十六载:「三十八年,丁父忧,命驰驿来京治丧。」(王钟翰点校《清史列传》,中华书局,一九八七年十一月第一版,页一九八七)刘墉父刘统勋于乾隆三十八年在北京病故时,刘墉正在陕西任官,其父亡后,于三十八年十一月离开陕西,回到北京办理丧事。

清 刘墉 行书论书法轴 纸本墨笔 故宫博物院藏

《乾隆朝上谕档》载:「乾隆三十九年三月十一日:内阁奉上谕,故大学士刘统勋、刘纶其子俱于月内扶榇归里,着照前大学士史贻直之例,沿途文武官员在二十里以内者,均至榇前吊奠。并遣人护送,俾长途安稳遄行,以示眷故臣之意,钦此。」(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第七册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页五五五)则刘墉当于乾隆三十九年三月回山东诸城老家,办理安葬和守制之事。本札中「敬问大兄先生近履。别后感恋之诚……到家之后」,「在京奴辈妥协与否,万祈留意」两句,也说明刘墉并未与瑛宝在一起,已经离开北京。

乾隆三十九年四月,乾隆赏赐刘墉《古今图书集成》,送至刘墉山东诸城老家,正如札中所述「到家之后,蒙赐《古今图书集成》」。刘墉即写谢恩折,并差家人送至北京,于乾隆三十九年五月初三日呈至乾隆御览,遂有《上谕档》中「乾隆三十九年五月初三日,本日据刘墉差家人到京,请代谢恩赏《古今图书集成》臣等将原呈进览,谨奏」(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第七册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页五八六)的记载。之所以由家人代呈谢恩折进京,是因为刘墉须按例在诸城守孝。《清史列传》载:「乾隆四十一年二月,(刘墉)服阙赴京。上追念统勋宣力年久,且察墉器识可用,诏授内阁学士,即在南书房行走。」(王钟翰点校《清史列传》,中华书局,一九八七年十一月第一版,页一九八七)即刘墉于乾隆三十八年十一月至乾隆四十一年二月,均在山东诸城老家为其父刘统勋守孝,乾隆四十一年二月履任内阁学士,才开始新的仕途。

此通尺牍为刘墉于乾隆三十九年四月在山东诸城守孝时,接到御赐《古今图书集成》后所写,而给乾隆帝的谢恩折亦书于此时。两者时间相近,或是一同委托家人送至北京。

刘墉与瑛宝

瑛宝,字梦禅,号问庵,满洲正白旗人,「大学士永公讳贵之长嗣,以疾辞荫。曾一官笔帖式,旋罢去。闭门却扫,惟以诗歌自娱。工画山水,尤精指墨」。(冯金伯《墨香居画室》卷四,《清代传记丛刊》,明文书局,一九八五年四月第一版,页一六三)刘、瑛二人为文学契友,据《八旗画录》载:「(瑛宝)与刘文清为文字交,刘书梦画,每每合作得者以为珍宝也。」(李放《八旗画录》,《清代传记丛刊》,明文书局,一九八五年四月第一版,页四五四)此刘墉至瑛宝尺牍册中,所涉均为二人交谊的各个方面,既包括篆刻、书画、鉴藏等艺事,还有馈赠、约请吃饭等日常。他们二人往来频繁,也得益于地利之便,二人所居,仅一巷之隔。震钧《天咫偶闻》记:「刘墉住在东四驴市胡同(现为礼士胡同),瑛宝住在相邻的勾栏胡同(现为内务部街)。」(震钧《天咫偶闻》,北京古籍出版社,一九八二年五月第一版,页六一)手札通信是他们主要的沟通方式,也因此有大量二人来往尺牍传世。

此札中刘墉向瑛宝汇报近况,刘墉所言内容,除叙述蒙赐《古今图书集成》之事外,就是表达对瑛宝的感念之情,结尾处刘墉还拜托瑛宝照顾其在京家中的仆役,并无特别的事情交待。此札或随谢恩折一同送至京城,因此可见刘墉与瑛宝关系之亲密,一有机会便沟通联络。

乾隆与刘墉的君臣关系

谈及乾隆与刘墉的关系,就不能不提到刘墉的父亲刘统勋。刘统勋于雍正二年中进士,翰林院散馆授编修,入值南书房。雍正十三年,官至詹事府詹事。乾隆朝得到提拔重用,元年,即任刑部侍郎。六年,升左都御史,上书弹劾大学士张廷玉,震惊朝野。十一年,任漕运总督。十五年,迁刑部尚书。二十三年,任吏部尚书,奉旨紫禁城内骑马。二十六年,授东阁大学士,兼管礼部、兵部事务。三十年,充国史馆正总裁。三十三年,刘统勋七十岁,乾隆赐御书「赞元介景」匾额。三十八年,闰三月,任《四库全书》正总裁。十一月十六日,刘统勋赴紫禁城早朝,行至东华门时,在轿内猝逝。《清史稿》载:「上(乾隆)临其丧,见其俭朴,为之恸。回跸至乾清门,流涕谓诸臣曰:﹃朕失一股肱!﹄既而曰:﹃如统勋乃不愧真宰相。﹄」(《清史稿》卷三百二,中华书局,一九七七年十二月第一版,页一〇四六六)可见乾隆皇帝对刘统勋非常倚重,对其评价非常之高。

清 瑛宝 指画花卉图轴 纸本设色 故宫博物院藏

清 瑛宝 古木竹石图扇纸本设色故宫博物院藏

此通尺牍中所述,乾隆所赐《古今图书集成》本是给刘统勋的,因其猝然去世,才赏给刘墉。刘墉在此札中也提到「先父更恩于身后」,则刘墉亦明白得赐书籍的因由。刘墉如这般受其父荫蔽受赏得赐的事情还有很多。

乾隆二十一年九月,刘墉提督安徽学政,这是刘墉第一次外放重要官职。乾隆二十二年,乾隆作《赐安徽学政刘墉》一诗赐刘墉,诗言:「海岱高门第,瀛洲新翰林。尔堪拟东箭,其善拣南金。河戒伐檀诮,薪勤芃棫心。家声勉承继,莫负奖期深。」(弘历《乾隆御制诗文全集》第三卷,中国人民大学出版社,二〇一三年六月第一版,页五三〇)诗中充满了乾隆对刘墉的期许,希望他能够继承门第传统,将之发扬光大,表明了乾隆因刘统勋而寄望于刘墉的意图。刘墉还因此镌有「御赐海岱高门第」印章(上海博物院编《中国书画家印鉴款识》,文物出版社,二〇〇七年十一月第十一版,页一四四二)以纪念此事。

乾隆二十四年一月,刘统勋任协办大学士。同年九月,刘墉任江苏学政。乾隆二十七年,《清高宗御制诗》中有《赐江苏学政刘墉》一诗,诗载:「皖歙嘉能职,吴淞俾董繁。先经后子史,多行寡文言。可作化裁法,毋孤简用恩。繄予勤实政,藻颂不须烦。」(《乾隆御制诗文全集》第四卷,中国人民大学出版社,二〇一三年六月第一版,页五一七)其中对刘墉的鼓励跃然纸上—— 既有对刘墉在安徽任上的肯定,也提出刘墉在江苏新任上不必做歌功颂德的虚事,要勤于政务,不负皇恩。

乾隆三十三年,刘统勋七十大寿,乾隆加恩于刘墉:「刘墉前在太原府知府任内,以属员弥补亏空一案,降旨发往军台效力,后经加恩令其回京在修书处行走。今其父大学士刘统勋年届七旬,止此一子,且同案获罪之文绶已经录用,刘墉事同一例,令加恩以知府用。」(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第五册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页五三八)乾隆三十四年,刘墉遂任江苏江宁府知府。(王钟翰点校《清史列传》,中华书局,一九八七年十一月第一版,页一九八七)

清 《古今图书集成》故宫博物院藏

乾隆四十一年二月,刘墉服阙来京,由前任陕西按察使正三品官阶,擢升为内阁学士从二品。《清史列传》记载:「四十一年二月,服阙赴京。上(乾隆)追念统勋宣力年久,且察墉器识可用,诏授内阁学士,即在南书房行走。……九月,充《四库全书》馆副总裁……」(王钟翰点校《清史列传》,中华书局,一九八七年十一月第一版,页一九八七)通过上述文献可以清楚地看出,刘墉被赏赐御制诗、任江宁府知府、任内阁学士、四库馆副总裁等等,或多或少都是因受到其父刘统勋的荫庇。

由此可知,刘墉的仕途升迁,受到了乾隆皇帝特别的关照,其中与其父刘统勋有莫大的关系。主要表现在三个方面:

首先,刘墉在乾隆朝仕途升迁的速度之快,频度之高非清代一般官员可比。乾隆十六年,刘墉三十二岁,参加殿试高中进士二甲第二名,改翰林院庶吉士。翌年十月,散馆,授编修。至乾隆五十七年,刘墉七十三岁,累官吏部尚书,从一品官阶。四十年间,刘墉共经历四十余次官级的擢升或职务的任命,平均一年一次。其中,刘墉于乾隆四十二年任四库馆副总裁,四十七年任上书房总师傅以及获紫禁城骑马,五十年任协办大学士,五十八年任左都御史等职务,均与刘统勋历任职务有所重合。

其次,刘墉在任上曾出现一些问题,但都被很快地赦免,甚至继续委以重任。以乾隆三十一年二月为例,刘墉在冀宁道台任上,因段成功案被革职,刘墉被押解来京审讯,乾隆连发几道旨意:

(三月初十日)刘墉系专管知府,竟敢串通一气弥缝欺庇,如此上下同和舞弊,呈其伎俩,将何事不可为?……刘墉系大臣之子,若与段成功有遗送情事,尤为罪不容诛。

(四月初五日)已将和其衷等押解来京,着军机大臣会同刑部审拟具奏。

(四月七日)刘墉并着从宽免死发往军台效恕罪。(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第四册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页八四九、八六六、八六七)

乾隆对刘墉态度转变的过程,由罪不容诛,到从宽免死,直至被化解。乾隆三十二年,刘墉即被恩旨释放,在修书处行走。乾隆三十三年,刘统勋七十寿辰之际,乾隆甚至加恩刘墉知府后补。至乾隆三十四年,刘墉遂任江苏江宁府知府。由此可以看出,刘墉在仕途上不但能规避风险,甚至可以遇难成祥。

再次,乾隆对刘墉有诸多赠诗和赠物。赏赐御制诗文以乾隆四十六年为例:

(五月二十日)赏刘墉御制《改教诗》。(十月八日)赏湖南巡抚刘墉《久任诗》。

(十一月十五日)赏南书房刘墉御制《言制诗》。

(十二月二十八日)赏左都御史刘墉御制《知过论》。(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第十册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页四八四、八一二、八九二、九八〇)

各类赠诗共计十五首之多。

赏赐墨刻以乾隆五十六年为例:

(四月二十九日)赏尚书刘墉《墨云室记》墨刻。

(十月初七日)赏尚书刘墉颜真卿《书朱巨川告身》墨刻。

(十二月二十日)赏尚书刘墉《正阳桥疏渠记》墨刻。(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第十六册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页二六八、五一一、六一五)

各类赏赐墨刻共计达二十件之多。此外乾隆御赐刘墉的物品还包括书画、典籍、各类财物等等。

由此可以看出,刘墉无论是仕途升迁、蒙赐御赐诗以及物品,都受到乾隆的关照。以刘墉二甲第二名进翰林院而言,虽名列前茅,但也并非无可比拟。刘墉步入仕途后,其平步青云的升迁速度与其在任上的作为并不成正比。反观乾隆三十一年,刘墉在冀宁道台,因失察段成功而案发充军;乾隆五十二年,刘墉因泄露与乾隆关于稽璜、曹文埴去留问题的谈话内容,受到乾隆申斥,失去本应授予的大学士一职;同年八月,刘墉应召主持祭拜文庙,因为没有按照应有仪注行事而被参奏;乾隆五十四年,二月三十日至三月初六日,负责皇子教育的上书房诸位师傅全行未到,刘墉作为上书房总师傅受到乾隆严斥,降为侍郎衔,免去吏部尚书、协办大学士等职务,但仍充上书房总师傅。刘墉在仕途上,总体而言可称为清正廉洁,善始善终。但并没有如其父亲刘统勋直谏张廷玉的勇敢、治水能臣的功勋、皇帝股肱之臣的地位以及操劳猝逝的勤奋。乾隆对刘墉的恩待,与其感念刘统勋有直接关系。亦如《上谕档》中乾隆对于刘墉的评价:「刘墉与胡高望等交部严加议处矣。刘墉系大学士刘统勋之子,朕念伊父宣力年久,特加恩擢用。其在府道任内,颇觉勤勉,及为学政,即不肯认真。逮授湖南巡抚,声名亦属平常。因内用尚书,其办理部务更复一味模棱。朕尚曲赐优容,未加谴责。伊自当感激朕恩,亟思愧奋,益矢勤慎。今阿哥师傅等,不到书房七日之久。刘墉身为总师傅,又非如嵇璜年老、王杰兼军机处行走者可比,乃竟置若罔闻。似此事事辜负,溺职于国家则为不忠,于伊父则为不孝,其过甚大,岂可复邀宽宥?且伊系大员,亦不必再俟部议。刘墉着降为侍郎衔,仍在总师傅上行走,不必复兼南书房,以观其能愧悔奋勉否?」(中国第一历史档案馆编《乾隆朝上谕档》第十四册,档案出版社,一九九一年六月第一版,页七九八、七九九)以上虽为乾隆因皇子诸师未到一事谈及刘墉,但却对刘墉为官之道点评的十分到位。总体而言,刘墉继承了其父刘统勋廉洁朴素的传统,在当时贪污腐化的政治环境下,能够做一名不随波逐流、安之若素的清官实属不易。但在乾隆心中,始终将刘统勋作为考量刘墉的标准,加之刘墉在官场上勤勉尽责的态度远不及其父,时不常受到乾隆的责罚,刘墉官声渐晦。

此通尺牍记述了刘墉与瑛宝的交谊,字里行间可知二人关系莫逆。不仅如此,尺牍的另一方面内容还反应了刘墉与乾隆的君臣关系。刘墉出身于官宦世家,其父亲刘统勋为一代名臣。刘墉殿试考中进士之后,便开始长达五十余年的为官生涯,在这之中他基本承袭了其父廉洁奉公的衣钵。乾隆皇帝念及刘统勋为国效力,对刘墉十分恩待。从此札中乾隆赏赐刘墉《古今图书集成》这一内容,就可窥其一斑。