基于海绵城市理念的城市防洪治涝体系的探讨与实践

2018-06-14李心立

李心立

(深圳市水务局,广东 深圳 518036)

传统的城市防洪治涝体系在新的内涝防治标准下存在匹配性问题,虽然国家和地方纷纷出台总的建设指南和规划,但在水利行业中关于海绵城市在防洪治涝体系中的作用有着不同的意见,因此需要对其进一步探讨,并且通过实践分析总结。

1 传统防洪治涝体系的局限

1.1 城市规划阻碍了排水体系的运转

城市水循环是降雨在地面汇集、入渗后,通过管网、调蓄水体或地表直接流入排水通道,进而排入下游河道、湖泊、水库或海洋等,并通过蒸发进入大气层形成雨云的过程。然而在我国城市多年的高速发展中,常常出现城市规划建设对于水循环机制的认识和重视不足,阻碍了传统排水体系的运转。

(1)缺乏科学规划建设的设施阻碍城市排水

以深圳市为例,在早期进行城市土地开发时往往缺乏系统的规划,特别是在原特区外建筑物场坪和道路的竖向规划时忽视了流域排水的重要性,局部区域地势较低,一些道路建设割裂了正常的排水通道,阻碍了管网及地表径流的正常排放。例如宝安区内的107国道、宝安大道等道路基础设施的建设割裂了自然排水路径,导致沿线部分区域成为重点易涝区,特别是道路往往成为涝水聚集的“锅底”。

(2)过度的下垫面硬质化降低了城区调蓄能力

城市的高速发展令原有土地的利用方式发生巨大改变,湿地、耕地、林地被越来越多的建筑物和各种硬化铺装所替代,河湖及洼地坑塘减少。下垫面条件发生大幅改变,地面硬化、水面和植被减少、不透水面积的扩大都使得地表径流系数增大、平原调蓄涝水能力弱化。不透水下垫面阻隔了雨水与城市地下水的自然水文循环规律,改变了原有的自然和水文特性,导致汇流时间的显著减小。在相同的降水条件下,城区洪峰出现提前和洪峰流量增加明显。

1.2 传统工程体系无法满足新的标准

近期国家出台的一系列旨在提高城市水安全的法令和规范,例如根据相关规划要求深圳市城区满足不低于50~100年一遇的内涝防治标准。而目前雨水管网的排水设计标准一般为重现期3~5年,一旦地表排水通道受阻,极易形成内涝。因此,在部分缺乏调蓄的区域遭遇暴雨时,往往出现径流量超工程设计标准,导致城市排水能力不足的问题凸显。

1.3 传统工程建设受实施条件的制约

随着城市高度密集的建设发展,征地拆迁问题常常成为防洪治涝工程建设的障碍,征地拆迁工作涉及部门多,审批链条长,协调难度大,推进缓慢,对工期影响最大。此外,工程建设中还面临法定图则调整繁琐、管线迁改难、弃土难、污泥和底泥处理难等管理问题。

2 基于海绵城市理念的城市防洪治涝体系

2.1 防洪治涝工程中的海绵设施分类及作用

海绵城市理念最初是由低影响开发概念发展而来,即在开发过程中维持场地开发前后水文特征不变,包括径流总量和峰值流量。随着近年来的发展完善,目前在城市规划建设中普遍认同更加广义的海绵城市理念,主要包括保护性开发、生态修复、低影响开发三大内容。满足海绵城市六大要素、发挥“海绵”作用的措施都可以视作海绵城市设施。

在防洪治涝工程中,广义的海绵城市措施包括了雨水管网、河道、滞洪区、泵站等传统工程,主要承担了城市雨水“排”“滞”“蓄”的功能。引入低影响开发措施后,不仅可以进一步提高城市防洪排涝标准,而且使工程措施更加生态,增强城市“海绵”的作用。常用作控制雨水径流、削减洪峰的措施包括透水铺装、生态滞蓄设施、人工调蓄设施等。

按海绵城市要素分类,以入渗功能为主的设施包括绿地入渗(下沉式绿地)、设施入渗(渗井、渗管、渗渠)、硬化地面入渗(透水铺装、透水绿地铺装)等。

2.2 降雨径流控制效果现场实验分析

该研究的实验现场位于深圳市光明新区,在2011年被国家住房和城乡建设部批准创建为“全国低冲击开发雨水综合利用示范区”。目前相关示范项目已陆续建成,建成的设施包括透水铺装、植生滞留槽、生态树池、植被草沟等,有利于开展相关监测实验工作。

(1)监测与评价方法

传统的不透水沥青道路、透水沥青道路和滞留带,其汇水面径流雨水通过流入雨水口并经管道传输到市政排水管道检查井处,通过在此安装管道流量计(HACH- 2000)监测传输过来的径流雨水流量。植被浅沟在末端设置一个薄壁直角三角堰,用以监测植被浅沟径流量。

取样瓶为0.5L聚氯乙烯瓶,采样前先用自来水冲洗,再用1+3硝酸洗涤一次,然后用自来水洗涤三次,去离子水洗涤一次后备用。在降雨期间,按照预定的取样时间间隔取样,自产流起30min内,每隔5min采1个样,30~60min时段内,每隔10min采1个样;之后每隔30min采1个样,直至径流结束或趋于稳定为止。

(2)透水道路雨水径流控制效果分析

选取深圳市光明新区高铁站附近一段透水沥青(OGFC- 13)道路作为研究对象,研究透水沥青道路降雨径流量的变化规律。该段道路长51.6m,宽11.5m,雨水口服务汇水面积约为594m2。

本试验中12%高黏度改性沥青的OGFC- 13沥青混合料,其对应的目标孔隙率为20%,有效孔隙率为15.2%。第一阶段,当降雨速率不超过水的下渗速率时,降水会全部渗入OGFC- 13面层。第二阶段,OGFC- 13面层的渗透能力已达到饱和,即降雨速率超过渗透速率时,便开始以路表径流的形式排出。透水沥青路面的渗透系数直接影响着其排水能力及洪峰错峰能力。

图1 传统道路和透水道路流量随降雨历时变化趋势

实验#1:透水沥青道路在降雨开始后4min产流,此时降雨量为3.9mm,低于8月13日降雨量9.6mm,这是由于前9min平均降雨强度为0.84mm/min,在开始降雨的第2min降雨强度即达到1.5mm/min,初期降雨强度较大,在透水沥青道路还没达到饱和状态时即产生路表径流,但产流量比较小,其峰值仅为传统道路峰值流量的0.07倍;在降雨后期降雨量又有一个明显的增加过程,相应的传统沥青道路和透水沥青道路流量也有一个上升的趋势,由于透水沥青道路已经达到饱和状态,所以其流量相比降雨初期有显著升高,此时传统道路的峰值流量是538.08L/min,透水沥青道路峰值流量为396.92L/min,透水沥青道路的峰值流量是传统沥青道路的0.74倍。如图1所示。

实验#2:本次降雨明显分为两部分集中降雨,前部分降雨量为4.3mm,透水沥青道路产流量很小,其峰值流量仅为4.19L/min,传统沥青道路峰值流量为160.95L/min;在后部分集中降雨开始后,传统沥青道路和透水沥青道路径流量都有一个迅速的上升过程,并几乎同时达到峰值,其峰值流量分别为196.48L/min和78.35L/min。如图1所示。

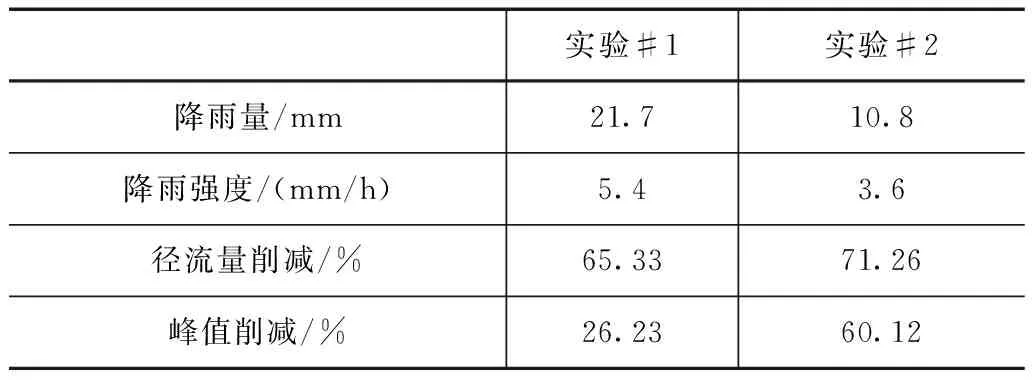

表1 传统道路与透水道路相比削减径流量和峰值流量的效果对比

根据实验结果分析,单场降雨量21.7mm时(实验#1),径流总量和峰值流量分别削减65.33%和26.23%,单场降雨量10.8mm时(实验#2),径流总量和峰值流量分别削减71.26%和60.12%,具体见表1。相对传统沥青道路,透水沥青道路能大幅度削减径流量和峰值流量。其削减效果随降雨强度的升高而降低,这是因为透水沥青道路雨水径流分为面层内径流和路表径流两种,随着降雨强度的升高,路表径流产流比例逐渐加大,由于路表径流不能有效地削减径流量,所以就出现了降雨强度升高而径流削减效果降低的现象。

(3)植被浅沟雨水径流控制效果分析

植被浅沟系统是在物理-化学-生物的联合作用下削峰减量、截留净化。该研究的植被浅沟位于光明新区某公园内,全长28m,纵向坡度为0.015,断面为抛物线断面,选用砾石为滤料,粒径10~20mm,孔隙率49%。种植土为深圳常见红壤土,植物为台湾草,汇水面积为120.4m2,收集公园沥青道路雨水径流。

图2 植被浅沟径流随降雨历时的变化曲线

当降雨开始时,由于植被浅沟里的土壤和植物对雨水有吸附和截留作用,植被浅沟能够对降雨径流量削减50.9%~59.2%。详见表2。

表2 植被浅沟削减径流量和峰值流量的效果

降雨强度分别为31.35mm/h和11.34mm/h,植被浅沟末端分别延缓径流产生时间11min和23min,这说明随着降雨强度增大植被浅沟径流产生的时间也随着加快。植被浅沟能够有效延缓洪峰流量出现的时间,削减径流总量。

3 深圳市工程案例分析

3.1 工程概况

该研究案例位于深圳市坝光地区,处于大鹏半岛东北部盐坝高速、排牙山和现状海岸线所围合的区域。

为满足片区高标准开发建设要求,确保片区防洪(潮)排涝安全,维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质,提出对坝光片区内的白沙湾水、新坝水、上新屋水、大坑槽水、坝光水、江屋山水、盐灶水、河背坑水、坳田水、坳仔下水、双坑水、田寮下水、坳仔东水等13条主要河流进行综合整治。防洪标准为20~50年一遇;防潮标准为100年一遇。整治河道总长13.09km,新建截洪沟5.742km、新建海堤12.25km。

3.2 海绵城市设计方案

该工程是以河道为纽带的多维海绵体,工程范围内通过雨水花园、雨水湿地、蓄水池等措施落实渗、滞、净、蓄、用、排理念。如图3所示。

图3 坝光河岸带多维海绵体设计示意图

该工程设计方案中体现海绵城市要素的重点内容:

(1)生态河道。打造以水系为载体的海绵城市,河道常水位与降雨时水位差,可发挥河道本身调蓄作用,调蓄容积约为3.71万m3,且河道沿河绿化及透水铺装总面积为41.7万m2。

(2)水库。水系上游共有四座水库,包括坝光水库、洞梓水库、盐灶水库和龙子尾水库,总调蓄容积为162.3万m3。

(3)雨水湿塘。在排放口末端空间充裕处设置湿塘,主要作用是削减局部排水的径流污染,径流总量及雨水峰值流量,共14处,总设计容积4183m3。

(4)雨水蓄水池设计。采用新型塑料模块式蓄水池,相较于传统的混凝土蓄水池,其优点在于施工耗时短,布局灵活,抗老化,防止藻类滋生等,共10处,设计容积5126m3。

3.3 海绵城市规模和目标分析

(1)水面率分析。根据设计方案分析,河流汇水区面积总计27.53km2,片区水面面积2.56km2,水面率可达9.3%,达到城市规划相关要求较高的标准。

(2)工程区域年径流总量控制率分析。工程占地面积为63.78万m2,海绵设施总调蓄容积即可控制容积为6.45万m3。根据单位面积可控制雨量计算公式:单位面积可控制雨量=海绵设施总调蓄容积/工程占地面积,工程范围内单位面积可控制雨量为6.45/63.78=101mm,对应年径流总量控制率大于85%。

通过片区围绕水利工程的海绵城市方案设计,加上法定图则中的绿地公园,构成片区融合了水库、河流、蓄水模块、湿塘、植草沟、雨水花园等的海绵城市防洪综合体,增强了片区防洪排涝功能。

4 结语

根据现场实验分析和工程实践案例,笔者认为在防洪治涝工程贯彻海绵城市建设不仅符合国家和各省市对于海绵城市建设的要求,而且是构建地区防洪治涝体系的重要补充措施。

[1] 杨秀静, 谭聪睿. 北京“7·21”暴雨引发的城市防洪排涝建设思考[J]. 海河水利, 2013(01).

[2] 康丹. 城市排水防涝系统规划设计中存在问题及对策探讨[J]. 中国给水排水, 2014, 30(20).

[3] 车伍, 杨正, 赵杨, 等. 中国城市内涝防治与大小排水系统分析[J]. 中国给水排水, 2013, 29(16).

[4] 王芳, 刘小梅. 海绵城市建设与河道综合治理模式探讨[J]. 水利规划与设计, 2016(06).

[5] 胡嘉东. 深圳河湾水系水质改善策略研究[M]. 北京: 科学出版社, 2007.

[6] 杨柳. 海绵城市与城市水循环系统综合治理探讨[J]. 水利规划与设计, 2017(09).

[7] 李俊奇, 王耀堂, 王文亮, 等. 城市道路用于大排水系统的规划设计方法与案例[J]. 给水排水, 2017, 43(04).

[8] 深圳市人民政府. 深圳市海绵城市专项规划[R]. 深圳市人民政府, 2016.

[9] 许士晨. 海绵城市防洪格局的顶层设计——论北京西郊砂石坑蓄洪工程的作用[J]. 水利规划与设计, 2016(10).

[10] 深圳市水务规划设计院有限公司. 坝光片区防洪(潮)排涝工程初步设计报告[R]. 深圳市水务规划设计院有限公司, 2016.

[11] 董淑秋, 韩志刚. 基于“生态海绵城市”构建的雨水利用规划研究[J]. 城市发展研究, 2011(12).

[12] 李振宇. “湿地河道”治水理念在现代城市生态和防洪中的应用[J]. 水利规划与设计, 2018(01): 137- 139.

[13] 杨金林, 吴国宏, 王耀军, 等. 不同河道形态岸坡抗冲刷能力的三维数值模拟分析[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2016, 37(03): 60- 64.

[14] 何造胜. 论海绵城市设计理念在河道水环境综合整治中的应用[J]. 水利规划与设计, 2016(01): 39- 42.

[15] 徐振强. 中国特色海绵城市的政策沿革与地方实践[J]. 上海城市管理, 2015(01).