叶锦添:探索艺术世界的虚与实

2018-06-13易丹

易丹

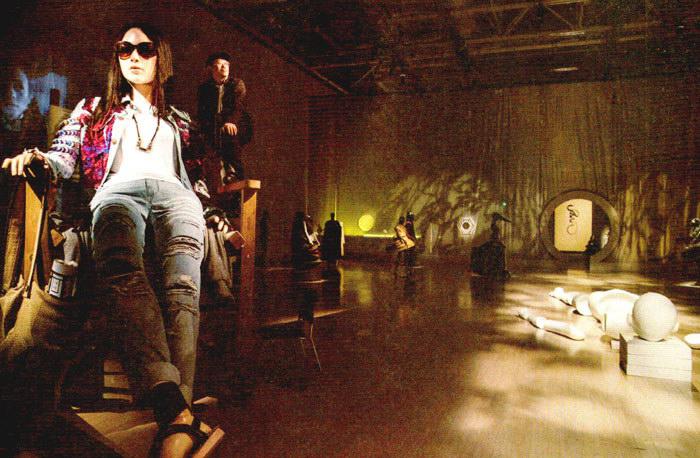

2016年上海当代艺术博物馆《叶锦添:流形》艺术大展

电影《卧虎藏龙》中,古城墙、竹林、大漠、灰瓦共同组成了一幅巨大的中国风情卷轴画。这是著名视觉艺术家叶锦添勾勒出的江湖。

凭借这部电影,叶锦添曾获得奥斯卡“最佳艺术指导”奖。“山水画,还有中国的建筑、书法、庭院等,这都是文人的世界,我们要找回这些东西。”他说。

电影美术之外,叶锦添还游走于舞台艺术、当代艺术等领域。2016年,叶锦添和导演赖声川、作曲家盛宗亮一起参与创作了旧金山歌剧院歌剧版《红楼梦》,这部歌剧在美国受到了欢迎。

美国观众到底喜欢怎样的中国艺术?叶锦添曾和团队反复讨论,“最后的结论就是,不要现代的、抽象的,一定要中国的、东方的。”

“我认为没有固定、具体的东方元素。”叶锦添说,他游走于中国文化的传统与未来之间,用“虚实并置”的方式表现古典中国,“揣摩如何在世界的话语环境中实现自己的文化价值。”

“女幽”蕴含了很古老的美

《瞭望东方周刊》:你很早就提出了“新东方主义美学”,如何理解这里面的“新”字?

叶锦添:我发现中国人一直在强调“东方主义”,显得“东方主义”好像不是我们的东西。我在香港研究《图兰朵》等外国十六世纪那些“东方主义”作品的时候,也发觉我们的“东方主义”好像断层了,一直在吸收的都是他们的“东方主义”。

以前很多所谓对“东方主义”的描述有刻板性。因为对之前的“东方主义”不满意,所以我才提出“新东方主义”这么一个概念。后来,我觉得光研究自己的“东方主义”太狭窄,应该站在全世界的高度上,揣摩如何在世界的话语环境中实现自己的文化价值,由此创造一个新的东方视觉。

《瞭望东方周刊》:你是如何对东方艺术产生兴趣的?

叶锦添:我以前在香港理工大学是学摄影专业的,那时候我并不了解古典世界。对东方艺术的兴趣,可能是从参与电影《胭脂扣》开始的,我当时对二十世纪三十年代的装饰性美学十分着迷。

这部电影里的梅艳芳,身上有一种“女幽”气质。“女幽”是一种很有灵性的韵味,是很细致的东方美。汤显祖将“女幽”文化表现得特别凄美。其实日本也有女幽文化,三岛由纪夫、川端康成的审美里都有这种东西。

“女幽”文化是怎么形成的,我还没研究出来。但我认为“女幽”在中国出现得很早,比如说《洛神赋》里的洛神,一直在海里面飘来飘去,找不到岸。文人都很喜欢“女幽”,因为里面蕴含了很古老的美。

“我重意不重形”

《瞭望东方周刊》:清朝的颜色是喧闹的,但在你的电影美术代表作品《卧虎藏龙》中,你屏蔽了清朝服饰中最常用的青花瓷元素、建筑中的红柱子元素等,留下的是一个清淡素雅的空间。在电影这种现代艺术媒介中呈现古典中国,这就涉及如何提炼东方元素的问题了。

叶锦添:我认为没有固定、具体的东方元素。虽然《卧虎藏龙》有强烈的中国山水画的写意感,但我所用的是无形的东西,没有用有形的元素。

我不会搞一个中国花纹出来做固定元素。对我来讲,虚实并置就会构成形而上美学的可能性。

《瞭望东方周刊》:能否进一步聊一聊你的影视作品中的“虚实并置”?是否可以说,意境是虚的,但生活逻辑是实的?

叶锦添:我重意不重形。每个出现在画面里的东西都有其意义和灵性,包括一个痰罐,它自己会解答它是干嘛的,不用着力于用外观去告诉人们:这是一个痰罐。

我理解的“时间”跟大家不太一样。一般人说“时间”要么是时钟,要么是几年,而我说的“时间”是:如果我坐在宋朝的一条街上,会感觉到什么?我坐在唐朝的一条街上,又会感觉到什么?那一分那一秒。我在现场看到什么?

到了特定时空里,我会关注人走路的速度和讲话的方法,会思考某个颜色他们觉得美还是不美,他们的审美跟我们有什么区别,他们的科学发展到了怎样程度。再比如说,刚好有一种铁器,在某个年代特别重要,那么铁器在画面中是怎样呈现的?

每个年代的细节我都会关注。比如喝茶,唐朝人怎么喝,宋朝人怎么喝,蒙古人怎么喝?捕捉到的细节足够多的时候,就没有问题了。

《瞭望东方周刊》:你在新版《红楼梦》中为十二钗设计的额妆,即大家说的“铜钱妆”,提取了昆曲的元素。当时反映比较两极化,有网友提出“任何一种美都是建立在有真实生活内容的基础上,而不是架空的形而上之上。”你如何看待这种批评?

叶锦添:这要看哪一个戏,比如《绿野仙踪》应该怎么拍?仙女应该穿什么衣服?《牡丹亭》里杜丽娘在后花园的梦境,又该如何用写实手法表现?拍《红楼梦》,怎么表达潇湘馆呢?真的搞一个有竹子的庭院就好了吗?

《红楼梦》是通俗的,王熙凤刘姥姥都很写实,讲话很直接,但《红楼梦》又不能太写实,因为《红楼梦》是诗意的。曹雪芹时代的文学家、知识分子或多或少都会受到昆曲的影响,小说里会出现一些非写实的段落,整体美感的营造也有虚拟的成分,比如《红楼梦》里面的“太虚幻境”,还有介乎真幻之间的“黛玉葬花”。

曹雪芹營造的美,是逝去的美,有很重的象征色彩,无法用传统符号化的方式表达出来。我试图用一种虚拟的方法来接近那种美,照顾到世界的审美眼光。书里明确点到的服饰,我们必须在创作里作一个选择:就用比较艺术的方法来处理,而不是还原。直接走入曹雪芹的世界,他虚的地方虚,他实的地方宴。

演员在北京保利剧院排练由叶锦添担任舞美设计的英文歌剧《红楼梦》

薛宝钗也有蕾丝礼服

《瞭望东方周刊》:如何让电影成为中国形象塑造方面的一个强力的力量?

叶锦添:电影是来源于西方的艺术,经由机器拍摄的影像艺术适合表现比较实的东西,比较虚的、意象化的东西是难以被拍出来的。电影人要琢磨这个问题,如何在电影中呈现中国意境。

必须记得中国原来是什么样的,中国自古以来是文化中心。现在诱惑很多,我认为一定要把自己的文化中心找回来。

我觉得中国古代的东西,那个无形力量是很吓人的。民间艺术很厉害,历代都有宫廷画家和民间画家,但往往民间艺术的生命力比较强。那些舞文弄墨的士大夫,通过他们的艺术作品,把比较真的世界表现出来。这些艺术是可以被传承下来的。

另外,我认为在电影艺术创作方面,应该打破一些约束和陈规。比如我曾经为《赤壁》做美术设计,我不要诸葛亮以传统的“羽扇纶巾”的模样出现,我想打破那种“少年老成”的感觉。我不想把他设计成“一出场就什么都猜得中”的感觉。

《瞭望东方周刊》:你既参与电影,又参与电视剧。在你看来,如何让作为通俗艺术的电视剧更富有艺术质感?

叶锦添:我把电视盒子变成一个殿堂或者剧场,为本来很通俗易懂的东西制造出一种严肃感。

我对舞台很熟悉,所以我从舞台的角度来看电视。我会计算人物在电视画框里的比例和感觉,会重视人物衣服颜色的密度和手工的密度。事实也证明,这种方法实用。我喜欢看西方电影,尤其是宫廷电影,他们的衣服特别美。这些都会给我启发。

比如新版《红楼梦》里,我在复古的同时也加入了非常多的现代元素,加入了现代的材质,使它产生一种虚幻感。另外我还参考了国际时尚化的年轻人服饰,深入融会在古代的裁剪里。薛宝钗就有一件全部用蕾丝拼合的礼服。

色彩可以用來讲人的故事。我用现代手法,把那些五花八门的色彩归纳成多种情感,重新编排每种颜色所代表的情绪和性格,这样一来,戏好像跟着衣服一起走,有了一种默契。

在《那年花开月正圆》中,根据孙俪饰演的角色的人生不同阶段,我们设计了不同颜色、用料的服装,甚至使用了不同的刺绣图案:从少奶奶时期的大家闺秀,到吴家没落时的务实朴素,再到大当家时期的明亮大气,贴合人物的成长路径。

古装剧吸引我的一点是,衣服与现代人平常穿的不一样。把一个人装扮起来,使其和平常的样子不太一样,本身就是一个很吸引人的行为。

整体来讲,我是用神圣严谨的态度来对待电视这个大众媒介的。