只买贵的不—买好的中国书画的好与贵

2018-06-13曹增节

文/曹增节

中国书画与所有的艺术品一样,是没有艺术价值“标准件”的,或者说它的艺术价值与价格的关系是得不到精准对应的,甚至很大程度上也得不到业界共识。艺术品是特殊物品,很大程度上只能谈它的价值,即艺术家的观念与劳作,或者只能谈它的社会意义,如历史、文化、教育、艺术、审美、心理价值等等,而不能如普通商品那样谈使用性、谈材质、更不能谈价格。一定要将“好与贵”,将艺术价值与价格比对应,我的观点是:贵的就是好的,只买贵的不买好的。

换言之,相信市场、相信艺术品经营商家比相信艺术家本人和史论家要更靠谱。

最近有一例,可以证明“贵的就是好的”观点。

2018年香港苏富比秋季艺术拍卖9月30日开槌,现当代艺术板块由傍晚5时起的“现代艺术晚间拍卖”开启。其中,第4号拍品赵无极平生创作尺幅最大的油画三联作《1985年6月至10月》(280cm×1000cm)在拍卖前就因其巨大尺幅和超高估价倍受关注。最终以4.5亿港元落槌,计入佣金后,成交价为5.1亿港元,刷新了赵无极世界拍卖纪录,同时成为亚洲油画世界拍卖纪录及香港拍卖史上最高成交画作。

黄宾虹 《黄山汤口》拍卖现场

早一点的证据有:一只小小的明代成化年间的斗彩鸡缸杯,20世纪50年代,仇焱以1000港币购得,1980年的拍卖价为528万港币,30年上涨5280倍,2017年4月,刘益谦以2.8亿港币在苏富比拍卖会上购得。

刘收藏家并不出生艺术世家,也没有入过美术名校攻读学位,他对艺术藏品价值的判断非常直截了当,就是:只买贵的,而且屡屡成功。

他说:“有人说他们对一些艺术品看不太懂,其实这种看不太懂的苦恼我现在还有,很多艺术品的真伪我看不懂,这个问题我纠结了20年,但是这个问题也是可以简单化解决的。在艺术品市场,我的优势是有资金,弱势是没有专业眼光,所以我只要把我的优势发挥出来,买贵的藏品,就成功了一半。”

几乎与他同样,王健林说“其实鉴赏说穿了就是多看。看得多了,慢慢就明白了。20多年前,我什么也不懂。”“好藏家不仅要有‘口袋’,更要有‘脑袋’。我们不是瞎选的,肯定是要长期发现,觉得它有走高的可能性,才会全力去推。”

刘銮雄说:“有一个星期,当我买了5辆法拉利之后,我的发型师对我说:‘刘先生,你买车还要买保险,还要折旧、维修,不断地要贴钱,我教你买样东西(艺术品),不但好看还可以保值升值。’”“初买的时候,都觉着无所谓,只要东西好,漂亮,买得开心就好。现在发现这些东西(艺术品)升值得好吓人!30年前,100万元至200万元买入的一件瓷器,现在要4000万元至5000万元一件,买写字楼也涨不了这么多啊!”

杨子说:“有价值的古董,绝不是旧货,不然,哪件古董有随便一块石头老?有价值的古董:一定是在最鼎盛的时代,最顶级的大师用最好的材料,给当时最顶级的人所造,而且至今无法复制、不能超越!错把旧货当古董,不仅买了就代表赔了,而且就是再传承千年,都不会增值!把普通旧货当古董是收藏的大误区!”

这些当今中国收藏大腕,几乎一致认为,艺术品的好与不好就反映在它的价格上,好的就是贵的,反之,贵的也就是好的。好就好在,大家争着想花钱买,好就好在,以后可以走高、增值。

毛主席去安源(油画)(局部) 刘春华 (1995年以605万元拍卖成交)

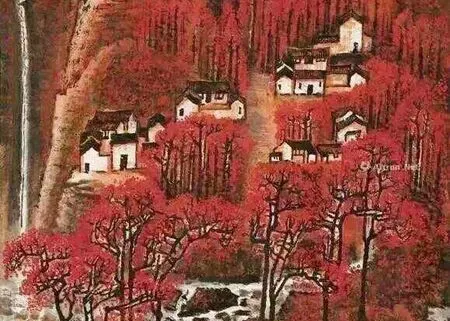

万山红遍(局部) 李可染 (2012年以2.9325亿元拍卖成交)

讲市场经济,他们就是老大,艺术市场不就是希望他们这样的人进来吗?因此,他们的想法就是市场的想法,他们的做法就是市场的做法。他们就是只买贵的,因为他们认为贵的艺术品就是好的艺术品,他们是商人,懂得价格,也懂得价格是价值的表现形式,这是经济学的常识。

在艺术品市场上,价廉物美是没有的,谁都是明白人。“捡漏”是小概率事件,可以忽略不计。好的一定是贵的,只要公平交易,通常来讲,贵的也一定是好的。一分价线一分货,货真价实。

“贵的一定是好的”,从逻辑上说,这一句与前一句是对等的,除非没有按市场准则进行。在违反规则,比如欺诈,或者广义说是信息不对称情况下,任何情况都有可能出现,包括“好的一定是贵的”也不一定。

从内心上,人都是向往好的东西,关键是,“好的东西”没有标准,专家也难以确定,或者各个不同专家之间的观念与结论也常常相互冲突。而“贵的东西”是确定的,没有争议的。

有一些批评意见认为,艺术品与普通商品的不同之处在于,市场价格并不一定反映艺术价值,艺术品有自己的独特性。这是老生长谈,只要是商品,首先要看到其共性的一面,就是价格总体上、大体上反映价值,围绕价值中心轴波动,其次才是各种价值与价格在不同时期、不同地区、不同品种上的差异性。正如别墅价格与猪肉价格的差异一样,还涉及稀缺性、供求关系、市场运作等等因素,并没有人说产品的价格精确完全地反映了产品的价值,而是说价格是价值的基本尺度。

艺术品的怪在于,它的使用(实用)价值是精神性的,对许多人,在一定情况下可以是零。理论上讲,价格主要与使用价值相关,只有那些人对艺术品有实际的精神上的使用需求时,或者说出现有效需求时,才会愿意出市场价格(当然,有些人本来就是以作品的市场价格作为交换、增值手段,另当别论)。因此,历史上,艺术品价值的主要体现方式是收藏家出的价格。这些收藏家可以有多种动机,内心愉悦、保存文化只是动机之一。或者说,现在的中国收藏家主观上为自己、为经济,客观上形成了对书画作品的文化尊重。

瑞士雪山(局部) 张大千 (2016年以1.6445亿元拍卖成交)

毛主席诗意册 傅抱石 (2011年以2.3亿元拍卖成交)

《中国文物艺术品全球拍卖统计年报2017》显示,2017年中国文物艺术品在全球拍卖总成交额71.9亿美元(505.5亿元人民币),增长7%。共有38件作品成交额过亿元人民币,较2013年增长近10倍。齐白石的《山水十二条屏》,拍出9.315亿元天价,刷新了中国艺术市场成交纪录。

但是,截至2018年5月15日,中国大陆2017年成交的拍品中完成结算的总额仅为总成交额的49%。而在1000万元人民币以上成交的高价拍品中,完成结算的比例为28%,由中国大陆拍卖行拍出的18件过亿拍品中,仅有两件完成结算。

在多重因素变化下,近年中国大陆书画市场整体低迷,而奇怪的是,不断出现中国书画作品的拍卖新高记录。这就是反常识、反市场、反规律(假定存在规律)。无论拍品是什么,高记录出现的时机就不对,可以视为拍卖行试图挽救低落市场的手法。因此,此时的价格并不能作为测试市场真实价格的标杆,也不能作为书画“好与贵”关系的典型例证。

另一个角度看,目前情况下,中国书画的“好”与“贵”已经没有关系。在当代中国书画家的作品价格已经超过中国古代作品、超过西方古典大师作品的情况下,书画作品的“好与贵”已是一种畸形关系,是市场之手硬伸出来,强行拉住了艺术之手。但是,强扭的瓜不甜。

也许,当下的中国书画界的艺术与市场关系处于灰色关系,既不是典型的艺术创作又不属于典型的市场经济,而是处于两者特性兼有,又不完全对应,处于灰色的、含混的、过渡的状态。

理应是,大多数情况下,好的就是贵的,贵的就是好的;少数情况下,贵的不一定好,好的不一定贵;个别情况下,贵的一定不好,好的一定不贵。似乎,当下还不那么纯粹、肯定。

可以预言,到头来,还是会应验那句老话,市场的归市场,艺术的归艺术。或者收藏的归收藏,交易的归交易。要不,两败俱伤,两头吃力。

只不过,这个未来还未来。■