“再走,就没有大夫了”哈尔滨建城村与绥化东方红村全科医生现况

2018-06-09邓郁

邓郁

“找诊所吗?喏,前头左拐,再往前走走就到了。”在村里,只消说去诊所,任何一个成年村民都能指给你方向。

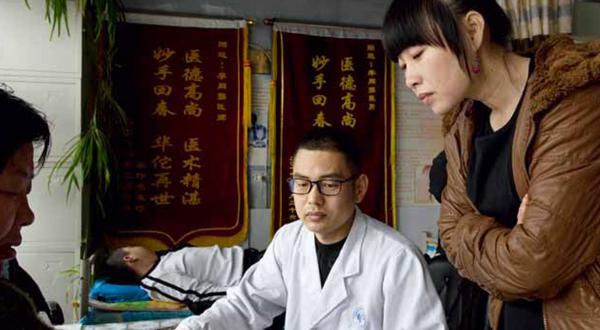

李同强在给病人测量血压,妻子也在旁边协助。在农村卫生室,父子、兄弟、夫妻搭档工作的情形非常普遍

根据中国社科院近年(2011)发布的《中国乡村医生生存状况调查报告》,各调查村平均距离乡镇卫生院5.77公里,平均距离县医院16.98公里。走路几分钟可达的村卫生室仍然是“可及性”最高的农村基层医疗机构。

接近一半的受访者从卫校毕业后回来创办卫生室成为村医,1/4继承祖业,剩下的则为乡镇卫生院招聘后派驻所在村或所在村招聘。

上溯至上世纪70年代,受国家感召的“赤脚医生”背着药箱走乡串村,广受农民尊敬。他们能治疗基本的内外科疾病,和村民关系融洽。某种意义上,“面朝村民背朝天”的村医代表了中国农村全科医生的朴素雏形。

改革开放前后,村医有过一段自主经营的岁月,自负盈亏,温饱不愁。

上述调查显示,村医当中70%左右为中专文凭,52%左右没有任何职称,虽然近年来考资格证书的村医越来越多,但在社会的总体印象里,这仍然是一个处在知识和价值链底层,“没技术、没地位”,极易被忽视的群体。

《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》规定:村卫生室和乡镇卫生院一样,应当属于“公益一类”事业单位。将村医纳入乡院的统筹管理,村医成为乡镇卫生院的医务人员,在工资、社保、職称评定等方面享有稳定的保障。实际情况却是,除极少数地区(如江苏、内蒙的部分区域),村医既不算农民,也不属于乡卫生院,没有编制,没有身份,自然也没有养老保险。

专注于医改和产业经济领域的中国社科院经济研究所副所长朱恒鹏分析,一方面村医作为卫生院的下属,成为这个等级制体系的最底层。另一方面,政府“鼓励各地在不改变村医身份和村卫生室法人、财产关系的前提下,积极推进乡镇卫生院和村卫生室一体化管理”,又使得村医成为受卫生院管理和控制的体制外人,“村医成为弱势,有义务和责任却无权益和保障的一个群体。”

几年前开始的农村新医改,致力于降低药品价格,新农合(新型农村合作医疗)希望能为患大病的农村患者解决大部分医药开销,却开启了各地村医感觉最糟糕的时期。上述调查中,能够及时足额返还乡村医生垫付资金的,仅为55.8%。有96%以上的村医有离职意愿。

两年前,国家卫计委、国家中医药管理局发文,提出到2020年力争实现让每个家庭拥有一名合格的签约医生,每个居民有一份电子化的健康档案。这两项公共卫生工作和随之而来的应对上级检查,占去了村医相当的精力。

黑龙江绥化市东方红村的孟凡权是新老政策的亲历和见证者,时任国务院副总理刘延东、清华大学公共管理学院沈群红等人下来调研时他都在场。比老孟年轻十多岁的李同强,知识和技术储备丰富,密切关注行业信息。经过长期的观察和了解,他发现“公卫(公共卫生)工作繁重、基药价格高影响看诊积极性、补助被克扣、收入下降、老无所养、不受重视”等等,是各地村医面临的共同困境。

他利用业余时间,基于网络QQ群,电话和面访了十多个省的数百位村医。2012年两会期间,李同强当面将一份长达一百多页、汇集了同业状况和呼声的村医调研报告提交给了人大代表、村医马文芳。同年3月底,李同强和朱恒鹏教授团队完成了覆盖全国三千四百余人的中国乡村医生生存状况调查问卷。

他在网络撰文发声,鼓励村医不能“坐以待毙”,要先从自助自救开始。他还参与组建中国医疗保健国际交流促进会的基层卫生分会,与保险公司专门为村医同行设计出了全国乡村医疗机构医疗责任保险附加医务人员意外伤害保险产品,最终由一家保险公司落地,至今已有两年。“在一定程度上减少了大家的后顾之忧,只是村医风险意识还不高,参与的村医也不是很多。”

在全国140万村医当中,这样的声音诚然有星火之效,但影响依然微乎其微。

5月18日,国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉在第七届海峡两岸医院院长论坛表示,国家卫健委正在制定“社区医院”基本标准和管理制度,力图纠正基层医疗卫生机构过度偏重于公共卫生服务的倾向。这会不会是基层医疗卫生机构转型、减负的曙光?

李同强:“困难并不意味着不可能,它仅仅意味着你必须要努力”

2018年4月中下旬,黑龙江哈尔滨双城乡间的旱柳枝丫蜷曲,春播的玉米地还没到播种期,黑土里杂草丛生。铅灰色的天空,歪斜耷拉的电线,刷着“打击黑恶势力”标语的土砖围墙,偶尔经过的一摊泥水,一切都显得死寂。

建城村卫生室的房子已有二十多年历史,李同强这1O年也是在租用的老房子里工作。因为每年两万左右的公卫补助经费已捉襟见肘,村卫生室叉被要求从事非盈利性的公益性服务,多年来他没法对卫生室的外观和内部做翻新和装修

经过铁路,路过一溜的麻辣烫门面、水洗店、杂货店、车行,我们抵达了离双城市区(俗称“街里”)几公里的建城村。

屋外圈养着一二十只鸡鸭,推开漆片剥落的木头屋门,便是已有二十多个年头的村卫生室。靠窗的置物架上摞着厚厚几沓空白表格和文档,一个多层小架子上放着针灸仪、理疗仪。微微的阳光打在长条桌上。桌上放着棉签、血压计、听诊器,压舌板下压着各种门诊和公卫有关的表格。

李同强留着平头,正拿手机和病人通话。屋子看起来二十来平,里头一间还烧着电暖器。大屋最靠里的病床上躺着一位因为不明原因呕吐的学生,正在接受针灸治疗。里间,一位特地从街里过来的冠心病人也在休息。倏忽间,又有两位犯腰疼的村民掀开门帘走了进来。在东北,因为天寒和喝酒、疲劳导致的腰间盘突出、肌肉酸痛,到了冬春特别集中。

面相老成的李同强眼神平静,眉宇间总保持着凝神沉思的状态,好像有什么事挂在他的心上。他的朋友圈里,不时会贴出《不抱怨的世界》这样的文章,或是类似这样的格言:“什么都比不上厄运更能磨炼一个人的德行”;“困难并不意味着不可能,它仅仅意味着你必须要努力。”

我原来在乡卫生院干过一段时间内科,小孩出生后搬到市里,在骨伤科门诊工作几年。后来领导问,能不能到卫生所?他们需要有执业助理医师资格的,我挺愿意来。因为我曾在卫生院接触农村的患者,知道他们的需求。我喜欢根据老百姓的意愿服务,在村卫生室也有灵活的时间和空间掌握。

2008年到了建城村,那时候自主经营,药品竞购,上级不干涉。服务好了,你的价值就能体现。好的时候,月收入能过五六千。

2011年以后,新农合开始,患者就少了,乡镇卫生院住院报销比例高,能报90%,基本不用花多少钱。卫生院欢迎村民都来,咳嗽、慢支、冠心病,各种慢性病都可以来住院,吊吊瓶、开药,村卫生所的门诊量直线下降。

新医改的出发点没有任何问题,降低老百姓的负担,减少看病难的问题。但“基药零差价”的结果适得其反,进入基本药品目录的价格,很多都比原来提高一倍以上。为什么会这么高?招标吧。上面限定药品厂家和价格。渠道控制了,我们买不到。市场上都是小厂药、高价药,基准药流通差,好多药就断了,村卫生室经常缺货。

在村卫生室,没有门诊费,只有药费。多少年了都如此。以前,赊账的不少,不过乡里乡亲的,基本都能还,有的早有的晚,最晚的拖个两三年的都有。实在还不上的,能怎样呢。

新农合是这么回事:村民每人每年交210或者300(前些年交几十块钱到一百多,现在逐年增加),到我们村卫生室这儿来开基药才能报销。看病的时候,药费先由村卫生室垫着。消费数额没有下限,只有上限,往年一年最多给村民报80到100块钱,今年一年能给报160-300元。在乡卫生院住院随时可以报销90%,一级到三级医院报销比例递减。如果这一年你没花钱看病,那交的新农合费用扣除统筹后还存在农合医保卡里,在村卫生室这儿下一年度可以继续用。

对于大病,新农合确实解决了燃眉之急,这是好事。而对于好多常见病多发病,由于乡卫生院报销比例高达90%,好多患者为了获取更高的报销转到了卫生院甚至二三级医院,浪费了大量的新农合医保基金,也在一定程度上诱导了过度医疗。医保报销压力大,农民小病大治,对于健康未必不是另外一种形式的损害。

去县级的二三级医院看看,走廊里都满是病人了。另一边呢,村卫生室曾经是老百姓最便捷的首选,现在病人流失甚至超过七成。

我们现在的收入由三块构成:

第一块是看病的补助,也就是诊疗费。按每个居民10块发给我们,我到手九块多。

第二块是公共卫生补助,也是最大一块。从最开始的几块,到现在一个居民50块,再乘以这个村的参合人口数。乡镇拿60%,我们拿40%,到手的能有24块。补助是按季度发放。今年一季度的已经到手了,我拿了。不过我这是开足马力,把所有的公卫全都达标,才能拿这么多钱。我每次考核能拿九十多分。

从卫生院的角度,他们不希望村医多拿经费,因为卫生院和村医是共同拿这笔公卫补助的,经费分配是此消彼长的关系。卫生院对于公卫的心态都是在这个根本利益下的投射。

第三块是基药补助。早断了。很久没发过了。好像也就领过几个月,八百来块钱,再没了。

还有房租、烧煤、水电、耗材。算算就能知道,能挣多少。

国家不允许村卫生室盈利,它成了公益性质。由于工作属性一样,大家所处的执业环境具有高度相似性。工作内容几乎都一样,只是身份属性有差异,比如江苏的村医属于乡镇卫生院体制内职工了,天津的村卫生室属于乡镇卫生院的外派机构。我们这里的村卫生室有相对独立属性,国家向我们购买公共卫生服务,但我们还是要执行“基藥零利润”等硬性政策。

如果我们是体制内,有编制,有事业工资,那理所当然零利润。问题是没工资的村医,还要被零利润,这个就尴尬了。尤其是购买村医公共卫生服务时的经费补偿并非像国家要求那样能够执行到位,受到地方财力影响、财政能否到位,当然还有,人为的克扣。所以不少地方的卫生院和村医达成一种默契,“上级检查就把药品收起来,我不干涉你购销药品,你也不要在意少发点补助金。”

2011年那会儿,我刚知道新浪微博。新医改出来,很关注政策。结果发现,越改越不对头。最深的印象就是:给大家(村医)的激励下降,回归到计划时代。一刀切,全都靠发放补助,很难体现个体差异。你要拿这个补助,得通过各种考核,大家心里总是七上八下。

而且,公卫工作繁琐,我们突然变成了档案管理员。从2009年开始,国家要求逐步在城乡统一建立居民健康档案,实施规范管理。说起建档,本来是要把过去“以医疗为中心”转型成“以预防为中心”,但现在完全矫枉过正了。

你看我这儿堆的这些表,全都是要填,还要录入成电子档案,一式两份。但每一次来检查,不同的领导有不同要求。你要么写出格了,字体颜色不对,要么数字不对,要么小数点后面几位不对;比如4月14日要写成04月14日;关于残疾情况的表现,有好几个类型,在框里选项划勾,有的说让你从左到右划勾,下回来说要从右到左划勾,前后变过三回。每次一变,所有的一千来份表格都得重新来。而且这个健康档案各个地方的系统软件都不太一样,经常崩溃。一份表格,健康的村民你要给他写上10分钟,如果有慢性病的,填一份表怎么都得半小时。看病之外,我们都只能夜里挑灯加班,好多村医都是全家一起上阵填表。很壮观的。

说实话,这个建档的实际用处,我们没想明白。现在就是成天围着检查转。(各种要求)改得人心都凉了。

卫生室的医疗监测设施是不允许有的,前几天我们聊起来,卫生监督局4月底的检查,有的村卫生室把心电机摆出来会被卫生监督罚款。垃圾桶里有棉签,罚款!当时配发心电一体机的时候,就是根据我们的执业(助理)医师资格给的。棉签必须放进废物垃圾桶啊,做好感染控制就行。

(要是检查来之前把垃圾桶清空呢?)

来不及啊!你要给人看病,随时得往医疗垃圾桶里放吧?本来说两项加起来一共罚5000,后来一共罚3000,因为不要票据。

(棉签这个罚款,有文可依吗?)

没有条文。历年我们几乎都会被罚的,大家都交钱,也就习惯了。不可以理论,(会)罚得更多。

以前患者是衣食父母,现在我们得让领导满意。只要换了乡卫生院、卫生局领导,从现在开始,都是零。一切又得从头来。

绥化市东方红村村医孟凡权在指导村民填写家庭医生签约协议书

2012年,我见马文芳时,全国村医好多都知道有个村医同强了。那个时候大家对村医改革充满疑惑迷惘和期待,声音最高。但后来……也就凉下来了。好多村医都离开了。

孟凡权:“再走,就没有大夫了”

孟凡权个子不矮,但很瘦,爱缩肩。眼角和嘴边都有了细纹,相对奔五的年纪还是显年轻。抿着嘴时,嘴就成了一条直线。

他所在的绥化市东富镇,在黑龙江的村医里小有名气。六七年前,因为好几年没有拿到一分钱公共卫生补助,他和邻近村的村医向上反映,《中国青年报》过来报道,引起有关部门重视,领导和专家们下来调研。后来据说各村卫生室都给分了一台电脑和一台打印机,他也分了——“但有的村的机器还被乡里扣下了。”

孟凡权的卫生室面积算中上,铝合金和玻璃隔断,光线充足。桌上的电脑是后来组装的,发的那台老电脑已经年久失修,扔家里了。

两轮风刮过,一切照旧。他的境遇,只能用每况愈下来形容。但老孟的脸上还是时常挂着笑。问他村里的人数,他张口就来(不像其他同行多报个虚数):“户籍人口2969,常住人口2649,参合人口1832。”

“干就得像个干样,干就得干好。”他说。

怎么当的大夫,嘿,稀里糊涂呗。

我们这个村卫生室有四个人,人老换。有时候有的人不在岗,但还不想离开。得留条后路不是?

我这学历不高,中专,一直没考执业医师。年纪大了,有点啃不动(课本)了哈。但乡亲的常见病,都瞧得上。这么多年,你说“救命”,还真救过几条。有一年,一个已婚妇女,家属电话说她有点“迷糊”,说血压低,让去看。我到了她家一看,面色苍白,都快休克状了。查了是宫外孕。赶紧送人民医院急救。大出血,4500毫升。立刻推手术室,采血配血。农村人常识不够,几月没来月经,都不清楚。

还有一次,30出头的女性。突发脑出血,人都昏迷了。我一看,瞳孔不等大。赶紧得送街里啊。那时我已经有车了。拉上就走。她公公是跳大神的,跟我说媳妇没病,不让走,说他施法就能好。我说这不行,人命关天。你要整(法术)你坐我车上整。治好了,病人还是挺感激的。那些年,村民给你送水果的,送土特产的,啥都有。到冬天,杀猪了,大家一块吃,把我们村医排在最前头。

现在,不一样了。以前电话,“孟大夫,我爸有点毛病,吃完饭吐,你过来给我们看看吧。” 客客气气的。现在,“我爸有病了,你赶紧过来看看吧。”你说,是人情味儿淡了吧?也有医疗体制的影响。他觉得你村医解决不了问题。基药这么高,用药还得自己去买。谁对你也没好脸了。

我们村医,什么病都能看,都懂。说白了,就是全科医生。能力强的,可以做到正确地引导治疗和转诊。但是村卫生室,没有药用,干点啥都没有工具。这些年,能力是在下降。

国家这医改的政策按理说好,本来是以“廉价适用”为原则,但是执行时,离谱了。尤其是基药,到下边扭曲得很严重:治感冒咳嗽的,你像蓝芩口服液,外面卖15塊左右,基药卖25块8毛9。葵花牌小儿肺热咳喘口服液,普药的6支装19块,基药没32块买不到。藿香正气水,基药有这个名,要进,你点了,送不来。甘草片,送不来。为啥?我要是厂家的话,没有利润也不送。配送公司送几瓶还不够车钱。

有些老百姓关心自己的健康,但不关心医疗政策的事。基药这事儿我们给他们解释不通,好多还认为你村医囤着高价的药。总之,医改之后,不能再卖药了。收入至少少了一半。你不能和老百姓起冲突。干村医忌讳这个。

我们这儿,好些村医的药架上都空了。你的基药贵,便宜药又没法报,平时看病村民宁愿找黑诊所去买。等年底,村医再去囤一堆药,甭管什么品种,质量怎么样,只要是基药,就给村民开了。也是逼得没法子。

基药补助我们这儿还是发,每人七块,说是按财政核定人口,那我们全村3000人,应该能发2900人的。结果最后,按开药人口算。现在每年有多少人在村卫生室开药的?又“截”了得有四成。这算法不合理,我和上头闹得很僵。

村医的补偿应该专款专用。2015年以前,克扣非常严重。我数数啊,从2009到2013,基本上我们这儿的村医,没有拿到公卫补助的。按道理,年初必须最低拨给我60%的经费(公卫补助)。按季度发也行,但我们每个季度都拿不到,全都得等到年终,有一回都拖到第二年5月才发。

医改初衷是不错的,倾向于公卫服务,把群众的疾病扼杀在摇篮中,预防为主。虽说建档得100%的比例,但现在还要求常住六个月的才建。农村里那么多流动人口,常住的就少了一大截。

从去年开始,只要你是有活动的、上了村民家的,签约、随访、体检,都得留下影像资料。还要水印,照片上要留下村民的姓名和活动日期。虽然说底下是有工作做假的,有不自觉的,但也有很多是因为上面要求太多、太苛刻,完不成。现在搞这个“留痕记录”,心里多少还是有点“不被信任”的感觉,不是滋味儿。

精神病人管理,会给一个比例,打比方算出来一个村的精神病人占比是千分之四。你2000人的村,就得找出八个精神病人来,少一个就少发一点补助。好多地方不就出了“被精神病”的事儿嘛。

干我们这行,好的乡公卫主任很重要。主任与村医收入挂钩,决定了你的收入高低。过去这块我们自己做,现在是在他们的监督指导下做。每个考核项目下来,要是主任能正确督导,我们能拿到高分。打比方,要填写重点人群身体健康体检表。如果你第一季度填,这一年的分儿就高。他年初通知大伙儿,我们就不会扣啊。有的主任没有及时说。

公共卫生,永远不可能完美,但你只要做了,就该有体现。今年头一季度,“老年人管理”,给我打了零分。最惨。等于我啥也没做。

老百姓对医改?没啥感觉。他们总是以实惠为主。比如老年人体检,如果拿车接他,有免费午饭和礼品,特别愿意来。去年给精准扶贫对象体检。送小毛巾、宣传品,包早餐,牛奶面包。车接车送。没有礼品,拉倒吧。我记得有一回,我们村,就一个人去了。总共该去360人呢。我觉得,新医改这些设计的人,还是没有深入到基层,贴近到百姓的心声。我们到底需要什么,怎么干才能合理?缺少真正的调查研究。

那年他们调查公卫补助和村医情况,下来了两大车人。我稍微说几句,就有站我身后的人,戳戳我肩膀,意思是“别说了”。你说上边能得到什么有效信息?我记得清华的沈教授,那天他们把她送到高速公路。她又从别的路口下车,回到我这里来。那是晚上9点多,跟我谈到12点多才走。聊的,无非也就是我们的待遇,困难。后来呢?说是“研究研究”,也就没有啥下文了。

根子上,还是上面对这个职业不重视。认为我们学历低、文化水平低、技术水平低。但我不这么认为。现在村医的文化普遍上来了,跟(上世纪)七八十年代不同。其实,我们是很“被需要”的,我得强调这个词,村里是需要村医的啊。

好光景,持续了有10年吧,一直到2010年。这几年,岁数大的(村医)有的在街里开了中医科诊所,有的女村医开货栈,收入高。有的去开私人药店,还有的人种地。我也干过副业:2011-2012年,连续开了三四年出租,夜班。白天还得给人瞧病。累。

走,我不是没想过。可觉得这卫生室不能一个人也没有,自己责任挺大。再走,就没有大夫了。

我爱人也干这个。我孩子25岁,现在在市里做公卫,这儿也挂着职。我们都笑说,孩子你是最后一批村医了。

他理想很大,要做好医生。小时候他特羡慕他妈妈的工作,写过一篇作文《我的妈妈》。里头写(大意):

“下大雪,突然之间电话铃响了,邻村某某人发高烧,父亲不在家。妈妈惊醒后,拿起包就走了。过了多长时间才回来,满身带着雪花。妈妈辛苦了……她躺在床上。我拿了一床被子给妈妈。虽然妈妈身材矮小,可在我心里形象很高大。”

当时我们夫妻俩看了这个都流泪。

将来?我担心没有人做这个职业了。大家伙坐在一起唠嗑,以后还要不要让孩子干?可别。说实话,我都后悔走了这条路。养活不了一家人。而且,医疗纠纷多啊。做家庭门诊,要兜责任。你要是到卫生室来,出了啥问题人没了,只要不是你的纰漏,没有责任。但你要是上人家家里,哪怕正常死亡,也得赔一大笔。

乡村教师,兽医,都属事业编制。村医,县聘、乡管、村用,没合同。一年365天都得在岗,没有节假日,没有编制、社保劳保。招不来新人,即使招进来,也很难留住。

我想好了,该考证还得考。先考这个“乡村全科执业助理医师”,过了以后再考“执业医师”。能考上,往南走,到北京一带找个乡镇卫生院干。我打听了。你们北京,2015年的招聘,工资7000,解决住房,交保险。要么,我就自己开诊所,哪儿好开去哪儿。

除李同强、孟凡权之外,我们还走访了双城的金星村、友联村、富勤村、富乡村的近10位村医,反映的情况大同小异。

一位乡镇卫生院的副院长向我们介绍,“乡村公卫的工作离不开我们,我们卫生院有七八個公卫人员,他们也做建档,也要随访、入户。比如体检中针对重点人群的心电图、B超和采血,只有我们能做。建档,需要我们来指导。我们没有公车,如果是医生用自己的车,要给油补。”

问到医改的功效,他的回答是肯定的。“你看这些广场上的老头老太太,扭秧歌,他们现在就有健康意识。知道要强身健体了。我也见过好多熟脸,得心脏病的少多啦。”

关于村医的工作,他认为大家抱怨的那些检查要求“是必要的,要严密,注意细节……村医们劳保、工资很低。这个是事实。如果有谁能帮他们呼吁,改善这个,也是功莫大焉啊”。

而我们遇到的村民,提到村医,要么说“还行,看个头疼脑热感冒的还可以”,要么就是抱怨新农合没有用处:“村医药价格高,大医院总是避开新农合的报销(范围),用进口机器、进口药物,什么贵用什么,什么不能报销用什么……”

2014年,北师大“农村卫生人力资源课题组”的一项调查显示,黑龙江省县管辖243个行政村中,2009年医改前乡村医生收入每年平均为20376元,医改后年平均收入为13550元。

国家这两年出台多部新规和政策鼓励培养全科医生,然而培训后的全科医生很多离开了基层。 朱恒鹏认为,无论城乡,只有当民营全科医生诊所成为初级医疗服务的主体,居民拥有自主选择定点门诊机构的权利,配合转诊制度以及医保支付,才能让基层医疗服务有动力发展起来。

李同强建的几个村医微信群每天都很活跃,里头绝大多数的信息都是各地村医的吐槽、抱怨,其中不乏激愤之语。李同强始终是最克制和理性的一个。“新医改大家不适应,但愿意继续学习的又很少,所以很尴尬。”

4月下旬,他们认识的一位同行姚果(化名)去工厂上班了,工资6000保底。有人跟帖说,“改行也是一种解脱。”李同强的发言是:“公卫的形式主义病越来越严重了,档案仍然在不断重写,还要时刻拍照自证清白。姚果应该是迫于经济压力,与之前的交通意外有关。但深层次根源还是村医这个鸡肋他不想再啃了……”

日子再难,李同强也不会过得空空落落,暗自嗟叹。每天吃过饭,看会儿书,去接女儿放学,然后回来一边看书一边陪孩子到深夜。发稿前两天,他参加了年度卫生专业技术资格考试(人机对话)。如果这个考试通过,他就晋升为中级医师职称了,未来的选择会更宽。

只是,每次去考试,熟悉的人越来越少。“我的所有同学都放弃(深造)了,因为在农村卫生室,你不管拿什么证,收入上看不出差别。”

一个月前,他把最活跃的微信群名改成了“村医执业,继往开来”。“我对目前和未来的村卫生室状况都不乐观,但对自己的未来积极、乐观。”他希望自己有朝一日能独立开个中医诊所。

“这个群体,许多人退出、自救,留在其中很难看到希望?”我问他。

“留在其中只是很少一部分村医的希求,毕竟每年拿一点儿补助还是安稳的,但对于家庭所能起的支撑作用却是‘硬伤。要么像老年村医,一个月给一两百块钱退休金;要么是技术能力强的乡村医生跳槽,优秀的村医越来越少。”

“要么,你等着成为乡镇卫生院的一员,被纳入到编制中。但我觉得,在自己‘出去以前,是看不到这一天了。”

双城市友联村村医刘微(左二)接到病人(左三)家属打来电话称头晕、恶心,立刻来到他家中出诊

(感谢宁晓红、刘端祺、张宏艳、冬兰、郭瑞金、马立萍、陈晨、彭蓓、罗裕菲、基层医师公社雪娇对本封面人物专题的帮助。本专题参考资料:《解放日报》:《全科医学科起步》;《南方周末》:《基层医改罗湖模式:医保只付一笔钱,医院专注保健康》;中国社科院2011年《中国乡村医生生存状况调查报告》;《经济观察报》:《正在消失的村医》;财新网朱恒鹏专栏《基层医改目标模式应以私营诊所为主体》)