浅析新常态下城镇化水平对农民增收的影响

2018-06-09赵洁琼

文| 赵洁琼

经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。在经济新常态下,农民收入构成呈现出多元化发展态势。如何保持城乡收入差距缩小的势头,进一步增加农民收入,是我们当前亟待解决的重要问题。本文选取城镇化为切入点,主要研究城镇化对农民收入的影响。

农民收入现状

当前我国农民的收入结构主要由家庭经营性收入、工资性收入、转移性收入和财产性收入四部分构成。据2014年《中国统计年鉴》数据计算得出,2013年工资性收入占农村居民纯收入45.3%,比上年增加1.8%,家庭经营性收入占比42.6%,比上年减少2%,财产性收入占比3.3%,比上年增长0.2%,转移性收入占比8.8%,比上年增长0.1%。由此看出,家庭经营性收入比重逐年减少,但仍旧是农民收入来源的重要组成部分。工资性收入主要是劳务收入。随着收入结构的调整,农民经营性收入所占的比重不断减少,工资性收入在农民收入中所占的比重开始逐渐增加。转移性收入与国家的支农政策等有关,是农民增收的新的亮点。财产性收入主要是对外投资和财产租赁等取得的收入。虽然财产性收入不作为农民收入的主要来源,但却是农民收入增长的重要补充形式。

城镇化水平对农民增收的影响分析

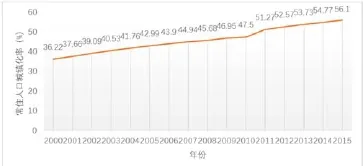

城镇化水平是指一个地区所达到的城镇化程度,城镇化率就是城镇化水平的具体表现。中国常住人口城镇化率曲线图如图1。

图1 中国常住人口城镇化率曲线图(2000-2015)

十六大以来,我国城镇化发展迅速,2002年至2011年,我国城镇化率以平均每年1.35个百分点的速度发展,2016年,中国城镇常住人口79298万人,比上年末增加2182万人,乡村常住人口58973万人,减少1373万人,城镇化率为57.35%。城镇化水平的提升有利于经济的增长,经济的增长自然促进农民收入水平的提升。城镇化率与农村人均收入的对比图如图2所示。

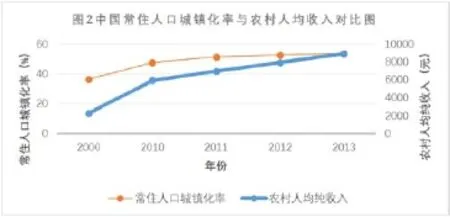

图2

城镇化水平作为影响农民收入的关键因素变量,发挥着重要作用,它与农民增收之间存在内在逻辑关系。随着城镇化水平的提高,将带动农村剩余劳动力的转移,这样从事农业生产的人口减少,农业生产率提高,最终农民农业收入提高,与此同时农民工资性收入提高,从而促进农民收入的全面增加。图2表明中国常住人口城镇化率与农村人均收入成正相关。由此,城镇化水平可作为影响农民增收的关键指标,也是影响农民增收的关键因素。

加快城镇化进程,促进农民增收的意见建议

1.构建城镇化质量指标体系。目前,我国尚未建立完善的城镇化统计指标体系,对于城镇化没有具体的衡量标准。构建完善的城镇化统计指标体系,有助于将城镇化进程中的困难、问题等具体化。针对城镇化统计指标体系的构建,可以参照国家统计局提出的2020年基本建成城镇化统计指标体系,也有学者提出从经济、产业、科素、社会四方面构建城镇化统计指标体系。

2.鼓励引导农村剩余劳动利转移。有效的农村劳动力转移,既是城镇化的需求,又是农民增收的动力。政府应出台相关政策,鼓励引导农村剩余劳动力向城镇转移,以城带乡,发挥城市的辐射作用,实现城乡协调发展。在经济新常态下,大量农村劳动力向城市转移,但是转移的规模、质量等参差不齐,地域性特征非常明显。

3.完善公共服务,实现城乡公共服务均等化。公共服务均等化不仅是城镇化建设的必然要求,也是农民收入增长的体现。政府应加大对公共服务、基础设施建设等的投资力度,并出台相关政府鼓励企业加入公共服务建设的队伍。农业转移人口在城镇的就业、医疗、养老、随迁子女接受义务教育、住房保障等都是公共服务的范畴,同时也是公共服务的具体表现。只有实现了公共服务的均等化,保证农民同市民待遇同等,才能保证城镇率的进一步提升。