半米距离

2018-06-08王东梅

王东梅

1

你正站在那个高度往下看。

在视线范围内有99%的建筑,都在你踩的地板下面。

你此刻在这个位置,忽然想起初入職场的第一天,带领你的学长用训练有素的疲惫神态和骄傲语气对你说:

“这家公司真正smart的人,比我右手目前长出的手指还少。可是,这其中一两根手指头动一动,就能让这家在地球九十九处插了旗帜的公司,再度翻倍赚钱。”

你记得他锐利精准的眼神在布满血丝的眼眶里,像箭镞般射出来:“所以学弟,这个世界是这些低于1%的精英,在决定着99%以上蠢货的生活和未来啊!”

2

精准对你来说,好像与生俱来。

天赋使你能够敏锐地判断问题所在,不必训练就能直指核心,详确地给每一个好问题如假包换的精确答案,凡交手过的人没有不心悦诚服的:“我们等待的就是你,啊!天生的选手。”

母亲早逝,父亲从不认为对你曾有什么过于常人的培养。你每一阶段出类拔萃的成绩与成就,父亲当然引以为荣,却也经常流露出不敢居功的卑微哑然。

在前三十年的时光里,你从跟随趋势到开创潮流,不会──或者这么说吧,不知道该感谢或尊敬谁。

没有感谢和敬畏的人生从三十年后的第一天开始,到目前的第一千天,你开始困惑烦躁。

你所隐忍的坏脾气,或者说是坏情绪,其实归根究底,对于你整体的外显征兆来说,是最简单的一部分。

三十岁之后的第一千天,你不是渐渐的,是怵然发现,在过去天赋使然的精准人生里,你正以很快的速度,用模糊的焦距,偏移了“你”这个人生航道。这么说吧,在几乎没有挫折、你想如何获取就可以唾手可得的每一件结果里,是那枝未来时间的羽箭,以意外的旅程、诡异的航道,错误地射中“你”。

你,被选中了!

只要稍微偏差,你就错过了。但那枝未来时间的羽箭,那全盲的箭镞就在你胸口上方,或者位置也没那么确定,但肯定箭镞没有穿出去,它以无形的体积、空的重量、粗鲁顽强的姿态,硬是停留在你身体里面。

3

摩诃般若波罗蜜多。在母亲过世后,父亲领受了母亲很多的生活习惯。父亲早晚持诵的经文,摩诃般若波罗蜜多心经是其中一个部分。

你知道那些你不会去做的事,对父亲不坏。

跑步机反映你的运动与数据,消耗的热量和毛巾上的汗水成正比。你在公司外包专业经营的体适能中心跑步机上,小腿绷紧的肌肉和你放松时的大脑一样发达。

摩诃般若波罗蜜多。其实说话节奏感有点脱序的父亲,每每诵念着:“舍利子,是诸法空相:不生不灭、不垢不净、不增不减。”音腔准正极了,好像真的就到达了智慧的彼岸。

彼岸,不正是追求工作与物质生活的横宽,还有那无法探掘的生命智慧的纵深?

啪啪啪啪,跑步机输送带精准地喂给你耐力的考验,啪!你有被什么事物击中的模糊感觉。好像,在血管的回音壁,有声音对你说:“嘿,你,我们要的就是你。”

那时你三十岁刚过第一天,集保存折已灌满近九位数字。你是他们口耳相传的电子新贵,配戴最好的手表、换过两次顶级汽车、不用贷款在二环区段买下一幢(光所谓的极简装潢就耗费六百万)配备有二十四小时商务秘书、单层单户使用两部电梯的超高楼豪宅建筑。

你居住的楼层很高。从百余坪全天候隔尘、除湿、24℃恒温清净的室内,阻绝了玻璃幕墙外混浊污秽的空气,季节的风雨酷日,一切与你无涉。

你居住的楼层真的很高。地面和你家里踩的地板至少有一百米的距离,因此你反而觉得那难以测量的天空离你比较接近。云气就在窗外移动,映着帷幕玻璃反光的蓝空,白的或者灰、黑的云霭真实不虚;反而是鳞次栉比、喧嚣灯火的赤脚底下,一百米郁闷苦厄的世俗,是伪装的魔幻。

一百米,与地面的距离,使你看不到垂直下方所谓街衢巷道,你的视线都在远处。你也一直习惯这个视角,这一眼是一个corner、那一眼是一个block。你脚下世局活成一张四化十二宫、五蕴十八界,布满星宿且剧本大纲已经写就的命盘。错综复杂的星座的点与线,交错或排列都和你俯瞰的角度无涉。面对室外,你闭上眼睛,色即是空;你张开眼睛,空即是色。

你现在站立的位置离地一百米。你不知道这算不算矛盾挣扎,你急于脱离的,却又这样贪婪地想要拥有。你没空去想,你所渴望抽离的,是否正是这原先造就你的一切?

4

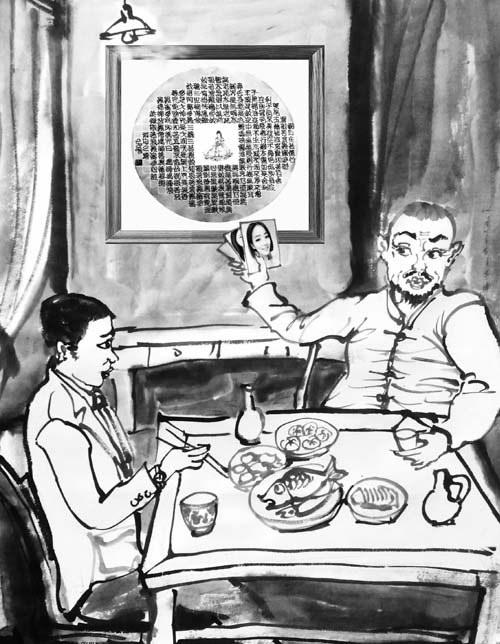

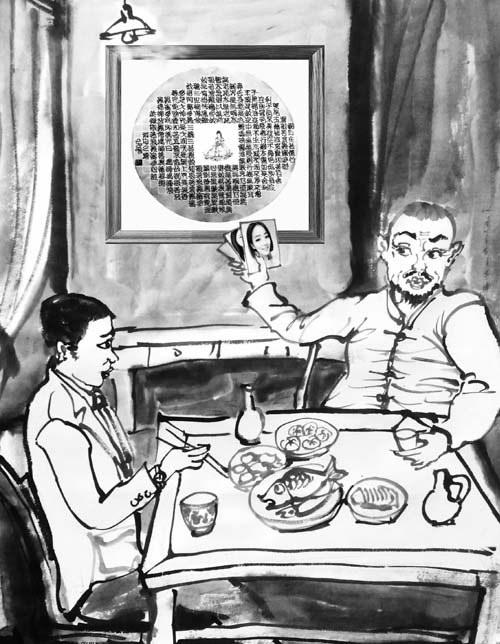

最近一次和父亲吃饭,是去年底你的生日。

你从来没有一次记起父亲的生日。父亲似乎也不在意,父亲说,母亲过世以后,他就不过什么生日了。生日也只是日历上的一张日子,每天都得把旧日子撕去,所以生日跟寻常日子相比也没有什么不同。父亲这样说,每年却都执意替你过生日,这是父亲的矛盾,也许是这辈子你与他父子关系的挣扎所在。

三十岁之后,父亲对你而言,话总说得太多。父亲好像总在忙着跟你解释什么。

三十岁之后,你对父亲来说,话总说得过少。少量的言语,仅勉强在某种算是回答的及格边缘。

可是,即使这般,在不清楚彼此的心情上,你好像和年纪相差了快四十岁的父亲又那般雷同。

父亲提着传统菜场里给的几只臊腻湿濡的红白条塑料袋,清早就到了你的居所。

他努力磨蹭了整个上午,愕然站在你连着吧台的德国重量级原装空运的厨具旁,摸不着头绪,不知怎么使用你那些电热板、烧烤炉、冰滴式咖啡壶、嵌入式多功能料理机、曾获奖的意大利面勺和定时煮蛋器。

父亲也不知道自来水龙头要怎么打开,想丢一张擦手纸,却怎么也找不到垃圾桶。终于发现壁柜中一片金属门是冰箱时,父亲千恩万谢地取出他心目中的辣椒酱和豆豉酱,挽起袖口对你说:

“看好,我给你变个豆瓣面条来!”

等等,你定睛一瞧,那是感恩节配火鸡肉的蔓越莓酱和前天晚上自己煎羊扒用的薄荷酱。

这样冷漠的厨房设备,把父亲从你眼前推移一百米的距离。你们父子俩忽然生疏起来,甚至彼此都不敢去看对方的表情。最后,只好由你买单,到老店吃父亲喜爱的上海烤麦麸,过你的生日。

隔一个周末,父亲在他的家里烧了一桌家常好菜,喊你去尝。

菜烧太多了,你心里这么嘀咕。打开冰箱要喝水,想起这是父亲家,炎日都没有冰水,何况冬天,满冰箱还塞满桌上料理的菜肴。想必父亲得连续多日吃着今晚相同的菜品。

父亲跟母亲一个样了。父亲以前也不以为然的,母亲走后,父亲竟模仿母亲的习惯过日子。

母亲原打算做高丽菜饺子。上了传统菜场里,看见一堆荠菜散市了随便叫卖,母亲就会趋前,成全那个“随便”。

那一堆荠菜带着生味,孩提时代的你很难入口。除了饺子,竟还有隔顿的荠菜咸粥、翌日的荠菜烙饼、晚饭的荠菜烘蛋,最末还要再给你饭盒装荠菜炒冬粉。花样不断变化的荠菜,怪兽似的生味却依旧面目清晰,你是真的吃到吐出来!

你看到父亲杂乱的旧冰箱里,冻着那一大包白带鱼。这数量是一个人住的父亲会采购的吃食?你猜想父亲本来是要弄个糖醋里脊或红烧肉什么的,也许听见鱼摊吆喝:“白带鱼收市半相送,统统去五十啦!”所以桌上有干煎的七八段,冰箱还有可打发七八顿料理的冰冻白带鱼。

你吃着桌上的菜,想着父亲用这样随便的方式过日子,跟你圈好的精准界线也没有什么关系。

你知道那些你不会去做的事,对父亲不坏。

你反正心无旁鹜。你正心无挂碍,父亲无由地就把一段白带鱼挟到你的碗里,你脸上有抹“带鱼上了桂花树”的讶然。

耳边父亲一迭声:“你怎没挟鱼吃?这油煎白带鱼多好吃咧!”

你立刻使筷子还回去盘内,整个鼻腔梗着一团气:“要吃,我自己会挟呀!”

“你不是最爱吃白带鱼吗?”父亲竟这么回你。(父亲嗜吃油煎白带鱼,连巷口电线杆都知道。)

你给父亲一个非常困惑和烦恼的表情。

“你說你不喜欢吃有头有尾的鱼啊!你说鱼肉里如果有刺、有骨,都会阻碍你,阻碍你一边吃饭、一边思考,你就不能一边吃、一边解决问题。你要我买鱼,要买一块,一块没有鱼刺的,所以我买鳕鱼、鲔鱼和鲑鱼切片,其实白鲳、吴郭都没有刺啊!我也比较喜欢吃赤鯮,你知道像那么贵的赤鯮,其实并没有什么鱼刺。可是你说买鱼要买一块,一块的,我也就不买白鲳、吴郭和赤鯮了。”

你很想知道,父亲完全没有聚焦地说了一大堆,和现在桌上切了方块、鱼边上还有一根根短针拉链似的钝刺的白带鱼,有啥关系?

“那个……超市有卖日本鲷鱼,鱼肉都干净地割好,真空包装,那个没有鱼刺。台湾鲷也不错,网络上有卖,我会给你寄几包过来。”你说。

父亲听傻了几秒,然后好像什么人喊“Action”似的,突然跳起身来嚷嚷:

“你不来吃饭,给我寄鱼干什么?你来吃饭,我就煮鲷鱼给你吃。就隔两条马路、一条运河的,你要纯给我寄来,寄给我不好吃的鲷鱼?我不吃鲷鱼的啊!鲷鱼根本是没有味道的鱼,你不知道吗?你不知道,鲷鱼没有鱼的味道吗?”

“你说的是──腥味是吧?”你想叫父亲小点声说话,后来还是自己先冷静地平着调子:“那的确没办法跟这块干煎的白带鱼相比。”

那桌可能是由前一天黄昏市场赶收市所决定的晚餐菜肴,淹没了父子俩难得吃顿饭的兴致。

之后一段时日,你们父子没有再同桌吃过饭。

5

你搬新家很低调,可是因为要打造一个算得上精准顶级的视听室,你与一个昔日研究所同学M联络。M是个音响迷,还在某杂志写音乐专栏,以及主持一个谈爵士乐的电台节目。原来科技界这么小,整个办公室后来都知道你花了几百万打造一个专听古典乐的房间。

部门秘书说,同事们都想来观摩,看看专听古典乐的房间长什么样子。

你无法阻挡这些口耳相传的小道消息,竟把你说成了一个讲究严厉的古典乐金耳朵,而且这枚金耳朵还鄙夷爵士乐。让一个跑科技产业线的日报女记者,天天抓着录音笔,在公司派给你的停车位堵你身影。

你领导的部门二三十个同事,都来到你这座离地一百米的、一人份城堡里。

你搜罗许多古典CD,M觉得很讶异,穆索斯基、里亚道夫、塔涅耶夫,那些旋律都拥有某种压阵似的气势。你却能在火树银花里头,气定神闲地迎刃解决一件件赢了将送你再上层楼的严酷考验。

M觉得很奇怪,为什么能让细胞灌饱氧气的爵士乐,却无法解决你的疲劳或小寂寥?

“耳朵是我的。”你这么说。

或许你就是特别无法接受那种源于美国纽奥良的送葬进行曲,你说无法适应那样模棱两可、无法规范的拍子,模糊地在室内空间里各自游荡。

百余坪空间经过你重新切割隔划,什么物品或视野竟然都恰如其分地属于一个人使用,无法多出给另外的人分享。每一个来到这里的人大概会在二十分钟后,出现自觉多余的窘态。他们被你这样的“空间招待”,很自然地知道自己被你排除在外。

你从来不知道团队合作是这么一件糟糕的把戏,直到你现在开始必须处理人的问题多过于事的问题。

你这样深恶痛绝和你一样在血管里流动着谁也不服谁的钢蓝色血液的精英分子。

你讨厌他们说话时肤浅的样子,你讨厌聆听那些只长嘴巴不生耳朵的人说话的样子。

你讨厌,你却必须继续看着那些人说话。

可是,某些时候而言,唠叨成性——或者这么说吧,愿意多点言语解释的人,看起来比较有人情味,就好像父亲嗜吃的油煎白带鱼所散发出来的鱼腥味一样。

你这样想,这人生或许就该有那股令人咬牙切齿、颤抖兴奋的腥羶味吧!

一转身,你清晰地听见父亲继续持诵:

“是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。”

6

胸口位置,那根以一枚无形的体积、空的重量击中你,且粗鲁顽强地停留在你身体里面的未来时间的箭镞,又作痛了。在体适能中心的跑步机上,你因为胸痛被紧急送医。

那种痛像鱼身下锅前隐形的划刀,热油的温度让那些隐藏着秘密的划刀,变成犀利如鹰爪撕开般的明白凿痕。喧嚣的答案像脱去外皮的果肉,湿淋淋地附着一层孱弱萎缩的薄膜,几乎就要跟你招认。

你忍不住低头去看自己的胸口,那里当然什么金属镶物都没有,也没有隐形的划刀或是鹰爪撕开的明白伤口。可是,那异物所产生的痛楚真实不虚。

你耳畔听见父亲的声音:“依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。”

心电图、胸腔X光、验血、验尿,甚至肺功能FEVI/FVC的检查都做了,医生以医界领域里只看数据、不问现况的惯常应对:既然所有数字显示你的心脏没有问题,那么你胸部疼痛的现况,只能“保持观察”。

“如何保持观察?”你问。

医生看看你胸前配挂的识别证,低头以正在听别人说废话的神情书写着什么。你等了几秒,打算放弃时,那医生忽然像在对他自己耳语一般说着:

“就是饮食、睡眠规律,常常运动、喝水。最重要的,保持情绪稳定、适度排解压力……”

7

父亲知道消息时,你已经从急诊室回到家里。父亲急着要过来你家照顾你几天,你说不用,因为你不能也不会请假。

父亲还是来了,但等不到父亲把粥熬熟,公司实验室便call你回去开会。本来父亲要守着你却变成守着你的房子;本来要喂你吃鲜鱼粥的父亲,只能无聊地替你把整锅鱼粥吃完。

会开完已经三更半夜,开了门,父亲在亮灯的客厅脸色惨白,以异常的惊恐声调呼唤你。

“有必要这样紧张吗?不过是个小小胸痛。”你一边放车钥匙,一边脱去皮鞋。

是地震!

晚上十点钟左右,整栋大楼像荡秋千一样晃动。太可怕了,这四周无依无靠的,从这个高度摔下去,连尸骨都找不到。

地震?你以为父亲在开玩笑。但你还是安慰父亲:放心,眼前的远山崩了、天边塌了,这栋高科技精密设计,有制震壁、阻尼器的SRC结构高楼,说不定还能屹立不倒呢!

你相信,高科技钢骨建筑比起滥垦滥伐的山坡地稳定度还可靠。

可是,刚刚真的有地震吗?

深夜在决策公司重大计划案的会议桌上,如火如荼针锋相对的各部处主管,没人察觉这个后来被测出在恒春达六点七级的南部百年强震。

离地一百米高度的北部二级晃动,父亲直喊比家里钢筋水泥平房经历九二一时还恐怖。但是你在工作上的专注,却使你无知无觉。

那张会议桌上的每个科技精英,除了工作上的核心目标外,都和你一样,对周遭一切置若罔闻。

当时你们专注熬煮着脑浆,有人几十小时没合眼,拼了性命不顾,在严丝密缝当中,钻研着公司的重要决定。你和其他人都希望不只是眼前而已,即使久远的未来,这项决策还能永保稳赢不输的立场。在这每个人都专业到无所不能的领域,绝对不能犯错、绝对胜券在握,才有机会和值得较量的对手一决高下。

或者这就是,就是你们年轻的、满是峻岭深谷的科技界啊!

父亲嚷嚷着你的胸痛他管不着了,趁腿还不软,要赶紧走人。可才走到门厅,又改变主意,回头坚持你今晚也要同他一块回家里去。

父亲怕有余震,执拗着要你打包衣物。好像这几千万精心雕凿的家,是个可以因为莫须有恐惧,就能随时抛弃的轻便包袱。

那是你第一次见到在你面前始终谦卑、顺从你意的父亲,这样“痴癫”,完全不用道理逻辑说服你,只是顽强地要带你回家里去。

你觉得很荒唐,这里才是你的家啊!离地一百米可是你自己拼得的地位高度,是你一人份的城堡。

父亲过来牵起你的手,像个小孩似的跟你撒泼,又或者说,是把你当作三岁懵懂无知的孩子──可是,父亲说,你三岁就已展现神童天赋,听一遍即能背诵诗词歌赋、带一次就能认路、说一回便可解意,应对的异禀还胜出于成人。

总之,父亲牵起你的手:

“我們回家去。和我回家去,我们一块走!”

8

人,真的是由他居住的地方所造成的吗?

回到家里,父亲脸上竟然出现好客般兴奋的红晕。

父亲摁亮你卧室的灯,打开壁橱搬出被褥。父亲得意地说,前面路口的寝具店倒闭,他捷足先登给家里换了新的被褥、床罩和枕头套。

母亲过世后,没见父亲更换过寝具被褥。二十年的简约时光不知道是父亲失了生活兴致,还是对于兴致的感觉如同白蜡一般平常无味。

你给父亲许多钱,父亲自己也颇有积蓄,即使要更换一栋像样的住宅,汰旧家具、家电,都是轻而易举的事。可父亲还是守着这算是公家配给他的钢筋砖造平房,看着仅剩低功率红蓝两色的彩色方箱型电视机。

矮篱是换过两次了,都是父亲自己砌的砖块;一丛九重葛攀在季节的墙头,几十年来脸色不改。天花板一样还是你踮脚就能够到的高度──父亲居住空间的高度,父亲习惯的,两米多一点的高度。

在这样的高度,你进出每个门楣都要弯腰低头,但父亲却过得稳当舒坦。

三个起居空间都小,除父母的外,两间合一打榻榻米,给你念书和睡觉用。父亲正在你旧时房间的榻榻米上,给你铺垫被。

眷舍连成一排,谁家煮什么吃食,都好像就在自己锅炉上端着,一样的暖和,当然你向来不大怕冷。可父亲就像对待初次来访的宾客那般周到热切,只差没说:厕所在厨房十一点钟方位,请当成自己家使用,别客气。

“明早我上菜场。上菜场买菜,给你做顿好吃的。”父亲说。

“你不是黄昏才上菜场?”

“你能在家里待上那么久吗?你能待上那么久,咱就黄昏再上菜场去。”父亲探了探你的脸色,然后,耷下眼皮絮叨:“唉,我看我得见好就收,你是待不了那么久时间吧!我还是明天一早就上菜场,上菜场买菜去,我要烧顿你喜爱的。”

我明天一早,要到公司去呢!你想这么回答。

一个晚上没有计算机,什么事情都没法处理。什么事情都不知道会让你心慌,你根本没办法陪父亲吃午饭。你想叫他连早餐都不要张罗,但大半夜了,父亲和你都因为突如其来的地震疲倦了,你想没必要和父亲把话说到窗子发亮。

9

这一觉好香熟呵,你爬起身来,午饭早摆弄好了。

好像时间在这座离地两米多的房子里忽然掉了一段,模模糊糊地不知道哪里去了。

昨晚匆忙间,你果然忘了你的手机和PDA。你一天二十四小时、七十二小块的工作、生活步调,全在那里头。

现下除了父亲和这一顿午饭,你与那纠缠你的一切都隔绝了,回到陌生的过去的你、回到踮脚就能够着天花板的生活里、回到并没有特别喜欢或不喜欢的那段时光里。

脑袋还模糊的你上了饭桌,看见那条煎得金黄灿亮的赤鯮。父亲另外用小碟子,给你卸了大半片鱼身。父亲说:保证没有鱼刺,你尽管想你的心事。

你一边吃饭,一边听父亲说着街角卖水果的半瞎九十老妪,说那老妪如何几十年守着糊口的水果摊,还能拉扯大孙儿念大学。

父亲说,水果样貌不佳,摊车上没有任何摆设分类可言。柑橘和芭乐交杂一堆,奇异果的下面塞着水梨,熟烂了的木瓜和刚到货的凤梨靠着放。指针磅秤虽模糊,还有半眼可识的老妪拿斤捏两却毫不含糊。没法算足的零头,会在摊车上挪移贴补。

因此,常出现这样的画面:父亲买一串香蕉,袋内奉送两颗小红李;买了两斤多的芒果,差一两半的金额,老妪就慷慨搁进一个小苹果。

父亲说,因为这个老妪,他学会了削水果。去皮、切除熟烂的部分、挖籽,分类装袋冰凉,像超市卖的好货。说完,一瓷盘杂交缺角的综合水果推到你眼帘下,父亲叮咛,冰箱里已经装好一大袋这样的水果,要你记得带回你家吃。

你怎么有空去皮、切除熟烂的部分、挖籽、分类装袋?要搞那些,你的耐性已经打开纽西兰进口低糖果汁畅饮了。

“你没听懂哇,我都给你削好了,分好装袋。跟你们逛的什么美国、日本超市摆的好货一个样。吃水果不怕多,一大袋的,我都用盐水洗了,不怕坏,能搁上好些天。你尽管吃,吃完我再给你送去。”

你继续吃饭,看着父亲想着什么心事的脸。果然,父亲拿出新一批相亲女孩的照片,没有任何文字记录,父亲却熟如自家家谱一般,对这些女孩的背景、家世倒背如流。

“你都三十多啦!买了那么大的房子和车子,不就是想成家吗?”(这是哪种方程式推算出来的?)

父亲看你一眼,那些因为某种目的而工于心计、步步为营的表情,你太了然于胸。你只好顺势看了那些女孩的照片,拿箸尖一指,哇啊,你轻呼一声,对父亲说,个个都好漂亮啊!

父亲得意起来:“你也不赖呀!”

“什么时候约出来见见面呀?”父亲紧锣密鼓追問你。

“什么时候?”

“是啊!”

你知道父亲在等着你回应,可是你还不知道要说什么。你看看表、看看那盘切割得形状不一的各式水果,在这样逼仄的、没有办法防备什么的空间里,父亲就坐在半米距离的对桌,急切严肃的眼神锁着你的回应。

“揭谛、揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。”你仿佛看见眼前的父亲正坐在你那离地一百米精雕细琢的住家,二级地震魔怪在精确讲究安全的空间里晃动。父亲无限的恐怖都锁在那对紧闭的眼珠里:“揭谛、揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。”

父亲在餐桌对面,呼唤你的小名。

就在那半米,就在那半米的距离,你张开眼,发现自己的脸孔映在父亲的瞳眸里。父亲的身子掩藏在这四壁粉刷的白墙中,而这两米高一点的屋舍似乎在你被现实覆盖的梦寐里。

梦寐里,在你面前半米距离的父亲,却发声自你背后,一样唤着你老旧的小名:究竟什么时候约出来见见面呀?

你的回答勉强在某种算是及格的边缘:“唉!”