交通道路沿线土壤多环芳烃污染及风险防控综述

2018-06-07熊丽君吴杰王敏唐琼沙晨燕李大雁唐浩吴健

熊丽君,吴杰,王敏,唐琼,沙晨燕,李大雁,唐浩,吴健*

1. 上海市环境科学研究院,上海 200233;2. 华东理工大学,上海 200237;3. 华东师范大学,上海 200241

多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)为分子中含有两个或两个以上苯环的一类碳氢化合物,是环境中普遍存在的持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,POPs)之一,种类达数百种(Kumar et al.,2016)。由于具有致癌、致畸、致突变的“三致”效应(Chen et al.,2006),且具有持久性、流动性、亲油性、疏水性以及较低的降解速率等特性,导致其在生物体内富集,进而通过生物体放大作用而对人类构成威胁,成为了人们重点关注的污染物之一。在美国、加拿大等 32个国家正式签署的长距离越境大气污染物公约中,将16种PAHs列入受控的持久性污染物中(Biasioli et al.,2007;Cachada et al.,2012;Jones et al.,1999),中国公开的优控污染物名单中包含其中7种PAHs。

随着城市化进程加快,城市土壤中的PAHs污染日趋严重(彭驰等,2010),特别是交通沿线土壤(林道辉等,2008;王静等,2005),汽车尾气为空气中PAHs的重要来源,PAHs通过干湿沉降进入交通沿线土壤(王静等,2005),长期累积对人体健康和生态环境带来一定风险(董继元等,2015)。PAHs作为一类持久性有机污染物在交通沿线土壤中有着复杂的演变过程,在光诱导、生物积累及生物代谢的变迁过程中一般转化为酚类、醌类及芳香族羧酸类物质,有的转化产物比原始形态毒性更强(沈菲等,2007)。另外,PAHs可通过呼吸道、消化道和皮肤等途径进入人体进而诱发多种疾病,长期吸入和暴露在高浓度PAHs下,会导致肺癌、胃癌、皮肤癌、膀胱癌和阴囊癌等发病率增加,同时会使淋巴组织萎缩,降低机体免疫力,对人类健康产生极大的危害(张进,2008)。

本文基于前人研究成果,对交通沿线土壤PAHs的污染特征、来源及风险防控等方面进行综述,分析现有研究存在的不足,并提出建议,为后续PAHs特征分析及风险防控研究提供基础,对保护土壤和大气环境、制定相关环境政策具有重要的参考价值。

1 交通道路沿线土壤多环芳烃污染特征

1.1 多环芳烃含量

PAHs浓度监测一般以美国环保局提出的16种优控PAHs为主,前人对7个区域交通沿线土壤的PAHs监测研究表明,不同区域土壤中PAHs含量不同(表 1),交通区土壤均受到PAHs污染,其中以印度阿萨姆邦交通区土壤PAHs浓度最高,高达435.500 mg·kg-1,这与该区域为高负荷交通区且附近有炼油厂有关,即使在居民区,PAHs质量分数也高达42.700 mg·kg-1,高于其他城市交通区;墨西哥蒂华纳市交通区土壤 PAHs质量分数最低,仅0.308 mg·kg-1。对于同一区域,不同功能区的PHAs质量分数差异较大,交通地区PHAs浓度普遍高于农村地区和郊区农用地,除印度阿萨姆邦外,城市地区和交通区土壤 PAHs质量分数大多为2.750~4.694 mg·kg-1,高于农村地区与农用地土壤(0.200~1.173 mg·kg-1)。其中,印度德里城市地区是郊区农用地的5.3倍,伊拉克埃尔比勒交通区和工业区是郊区农用地的5倍,印度阿萨姆邦交通区和工业区是居民区域的10.1倍,印度丹汉市交通区域是农村地区的5.5倍,上海市交通区域是农村地区的2.4倍。

在土壤PAHs质量评价中,中国没有相关标准,国内土壤PAHs研究大多采用国外土壤分级标准或风险筛选值进行评价。国外土壤PAHs评价标准有两类(段海静,2016):一类是根据多环芳烃总量进行评价,应用较多的为欧洲农业土壤PAHs污染程度分级标准:无污染(ΣPAHs≤200 ng·g-1)、轻微污染(200 ng·g-1<ΣPAHs≤600 ng·g-1)、中等污染( 600 ng·g-1<ΣPAHs≤1000 ng·g-1) 和 严 重 污 染(ΣPAHs>1000 ng·g-1);另一类采用 PAHs部分单体标准进行评价,如荷兰的质量标准、加拿大环境委员会制定的 SQG标准、美国环保署区域筛选值等,与欧洲农业土壤PAHs分级标准相比,这些标准大多根据土壤修复目标制定,浓度限值设置相对较宽。前人研究大多关注土壤中PAHs总量,因此本文采用欧洲土壤分级标准进行评价,印度德里、伊拉克埃尔比勒、印度阿萨姆邦、印度丹汉市和上海市等地区交通区域土壤中的 PAHs均超过 1000 ng·g-1,属于严重污染,墨西哥蒂华纳市、美国亚利桑那州等地区属于轻微污染;对于非交通区域,印度阿萨姆邦居住区域与上海市农村地区为严重污染,印度德里和印度丹汉市农村地区为中等污染,伊拉克埃尔比勒农村地区无污染。

1.2 多环芳烃分布规律

土壤接受的污染源不同,PAHs组成会有较大差异(任华堂等,2009),人为因素导致土壤利用方式不同,也会影响PAHs的分布及迁移特征(王迪等,2012)。通过对交通道路沿线表层土壤中PAHs进行分析检测,可揭示不同PAHs类型组成特征与分布状况,反映PAHs在土壤中的演变及来源,评估各种输入源贡献比率。表2所示为前人研究的交通沿线土壤PAHs类型分布情况,不同城市交通沿线土壤区域内PAHs以4~6环为主,大多在50%以上,这与汽车尾气排放的PAHs以4~6环为主有关(Cheng et al.,2007)。不同燃油车释放的PAHs种类有一定差异,朱利中等(2003)研究发现,汽车尾气排放的14种PAHs中,苯并(a)蒽(BaA)含量较大,归一化处理后达33.3%;苯并(ghi)苝(BghiP)、茚苯(1, 2, 3-cd)芘(Ind)的相对含量分别为 13.0%和 12.1%;BaA、BghiP、Ind可以作为该源的标志物质(4~6环);除BaA和萘(Nap),柴油车主要排放苊(Ace)、荧蒽(Fl)、BghiP、Ind,汽油车则主要排放BghiB、Ind、苯并(k)荧蒽(BkF);柴油车排放3环PAHs的量大于汽油车,但5、6环PAHs的排放量小于汽油车。随着汽车里程数的增加,PAHs的排放总量特别是 Fl、芘(Pyr)、BaP、BghiP增加。以上分析进一步说明汽车排放的4~6环PAHs是交通沿线土壤PAHs污染的来源之一,交通排放对道路两侧土壤高环 PAHs累积产生重要影响,并且车流量越大、通车时间越长、重型车辆越多的交通沿线土壤中高环PAHs的含量会越高(段海静,2016)。

表1 交通用地和农用地等土壤16种PAHs浓度的对比Table 1 Comparison of 16 PAHs concentration in traffic and farmland soil in previous studies

表2 交通道路土壤多环芳烃类型及比例Table 2 The types and proportions of PAHs in the soil along traffic road in previous studies

交通道路沿线两侧土壤中PAHs含量随着与交通道路距离的增加而降低,如Yang et al.(1991)利用气相色谱法对城市道路附近地表土PAHs进行研究,发现随着距离增加土壤中的PAHs含量降低,道路沿线15 m以内土壤PAHs浓度显著。Kumar et al.(2014)发现印度北部城市旁遮普邦交通道路两边表层土壤中PAHs在路边1 m处污染最严重,1~3 m处PAHs浓度逐渐降低。Gateuille et al.(2014)对法国塞纳河盆地公路边农田土壤PAHs含量进行研究,发现随着与公路距离的增加,土壤中 PAHs含量逐渐下降,在40 m处达到背景值。

2 交通道路沿线多环芳烃溯源

交通沿线土壤中PAHs来源受人为源和自然源影响。自然源 PAHs构成即土壤背景值(Wilcke,2007;Wilcke et al.,2003),人为来源却很复杂,包括未经燃烧的石油类产品、公路建设材料挥发泄露等,以及燃料的不充分燃烧,如机动车尾气排放、工业炼焦、炼油、火力发电、燃煤取暖、秸秆燃烧等(Finlayson-Pitts et al.,1997;Li et al.,2006)。随着城市化进程加快,人类活动产生的大量 PAHs直接或通过降雨、降雪和降尘等间接过程进入地表土壤、水体和生物体等环境介质中(丁克强等,2001;彭华等,2009;Fernandez et al.,1999;Hoff et al.,1997)。交通沿线PAHs人为来源具体可分为三大类,交通源、工业源和民用污染源,其中交通源和工业源是交通沿线土壤PAHs的主要污染来源(郭瑾等,2018)。

污染源中PAHs的迁移特征受其本身物理化学性质和周围环境的影响,分子量小的2~3环PAHs主要以气态形式存在,存在于大气环境中,容易迁移;4环PAHs在气态和颗粒态中分配相当;而大分子量的5~6环PAHs则主要以颗粒态存在,不易发生移动,更容易吸附在周边土壤中(马光军等,2009;王静等,2005)。在交通区和工业区等区域,由于高强度的工业活动以及交通行为,多种复杂来源的PHAs通过干湿沉降进入这些功能区土壤中,使PAHs负荷远高于其他地区,如杜芳芳(2014)发现上海地区位于交通繁忙的路段和老工业区PAHs含量均较高。在交通道路沿线,机动车尾气是大气颗粒物和地表土壤中 PAHs的主要来源(Yang et al.,1991),如 Agarwal(2009)发现印度德里3个典型交通地段的土壤总PAHs含量明显高于其他功能区。

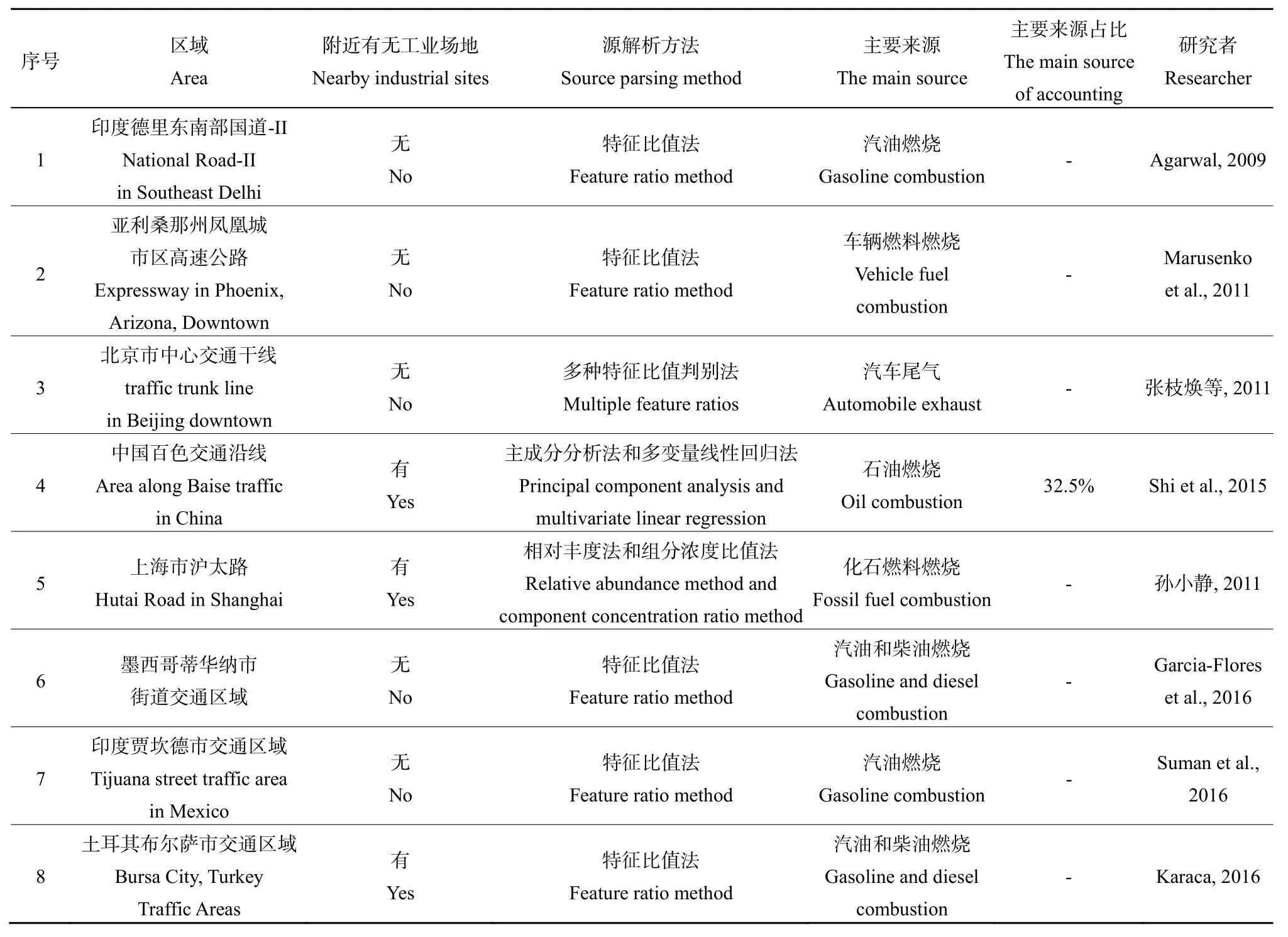

PAHs经大气传输与沉降进入交通沿线环境中,不同污染源对土壤中各种PAHs的质量分数有着不同的贡献比率。交通沿线土壤PAHs的来源一般采用源解析方法确定,具体有特征比值法、因子分析-主成分分析法、多元线性回归法和化学质量平衡法等(陈思,2014),其中以特征比值法应用较多。前人对8个交通区域沿线土壤的PAHs源解析结果表明(表3),附近有工业区的交通沿线区域PAHs的主要贡献源为交通燃料燃烧和化石燃料燃烧,而附近无工业区的交通沿线区域PAHs主要来源是车辆燃料燃烧,这充分说明机动车排放是交通沿线土壤PAHs污染的重要来源。除燃烧源外,交通沿线土壤中的 PAHs有一小部分来自石油源(段海静,2016),与公路运输有关,车辆行驶中燃油泄漏,含油原料运输途中发生泄漏,以及车辆在路边维修时丢弃的含油污垃圾等,都会使 PAHs释放到交通沿线的空气和土壤中。

3 交通道路沿线多环芳烃风险与防控

3.1 交通沿线土壤多环芳烃累积的人体健康风险

PAHs具有“三致效应”,含量较高的交通区土壤对人类具有较大的健康风险(Mehr et al.,2016)。风险评价主要可以分为剂量-效应评价和暴露评价两种。剂量-效应评价是定量估算PAHs暴露水平与暴露人群或生物种群中出现不良反应发生率之间的关系,由于数据获取难,现多用组分分析法,即以PAHs中毒性最强的BaP(苯并(a)芘)为基准通过引入毒性当量因子进行其他组分的换算。暴露评价则对人群暴露于有害因子下的强度、频率、时间和暴露途径等进行测量估算或预测的过程(Ban et al.,2018)。通过3种方式暴露于土壤中的PAHs:误食土壤、皮肤接触和呼吸,利用终生癌症风险增量模型(Incremental Lifetime Cancer Risk,ILCR)评估不同年龄段人群暴露于研究区域土壤PAHs的健康风险(郑太辉等,2014)。Kamal et al.(2015)在交通区域调查研究得出拉合尔市区的交通警察和司机通过粉尘摄入和皮肤接触处于高患癌风险之中,另有研究发现PAHs的皮肤接触暴露途径比吸入摄入途径风险高(Mehr et al.,2016)。Slezakova et al.(2013)在里斯本和波尔图交界处的交通沿线区域进行土壤采样,使用 TEF(Toxicity Equivalency Factors)法评估暴露于PAHs颗粒物的风险,发现终生肺癌风险估计值超过健康指南水平,表明其区域 PM2.5结合 PAHs暴露可能会导致潜在的健康风险。林道辉等(2008)采样分析了交通道路旁茶园多介质环境中PAHs的浓度水平,结果表明汽车尾气在一定程度上造成了路边茶园的PAHs污染,尤其是老叶蓄积毒性较强的高环PAHs,且5~6环PAHs的比例显著高于嫩叶,在茶树生长过程中,茶鲜叶会逐渐积累环境中毒性更强的高环PAHs。Chen et al.(2015)调查分析了中国吉林省长春市主要公路沿线农田玉米和表层土壤中 16种重要PAHs的分布特征,采用危险指数(HI)和风险指数(RI)评估人体健康风险,认为长期暴露于高浓度的混合PAHs中会导致皮肤癌、肺癌、胃癌、肝癌和其他疾病,必须严格控制PAHs污染。由于PAHs的风险评价中仍然存在许多不确定性(Yu et al.,2008;阳文锐等,2007),因此减少风险评价不确定性对于科学的评价结果很重要,需要进一步探究和实例验证,从而对交通沿线农田土壤 PAHs的风险进行科学评价。

表3 交通沿线多环芳烃的来源及组成Table 3 The source and composition of PAHs in previous studies

3.2 交通沿线土壤多环芳烃的防控措施

3.2.1 交通排放防控措施

交通排放是交通道路沿线土壤PAHs的重要来源之一,PAHs排放特征与机动车工况、发动机类型、燃料种类等关系密切。

不同工况下机动车尾气中 PAHs排放差异显著,怠速工况时排放的PAHs大于行驶工况(蔚隽,2006)。曾凡刚等(2002)发现加速工况下汽车尾气排放的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物中的致癌PAHs含量明显大于怠速工况。胡伟等(2008)采用底盘测功机模拟汽车加速、减速、匀速和怠速过程,也发现加速工况下汽油车尾气中PAHs含量最大,匀速工况下含量最小,且柴油车和汽油车尾气排放的PAHs含量基本满足匀速<减速<怠速<加速。Suman et al.(2016)发现交叉路口繁忙的交通负荷和交通拥堵会导致交通速度降低以及频繁的换档,从而造成PAHs排放量的增加。因此,可通过提高城市道路的通行能力和服务水平,减少机动车停车等待时间即怠速时间减少PAHs的排放。

发动机类型对PAHs的排放影响也较大。蔚隽(2006)选取化油器式发动机汽油车、电子控制燃油喷射式发动机汽油车和天然气动力车作为代表车型进行研究,发现PAHs排放量为化油器车>电喷车>天然气车,曾凡刚等(2002)的研究也表明对于小轿车电喷装置可以降低 PAHs含量。另外,Stankovic et al.(2008)研究发现发动机故障和电机磨损通常会增加PAHs的排放量。在改善发动机方面,可通过推广电喷装置降低机动车尾气排放的PAHs,或者使用后处理装置(净化器)降低柴油机排放,净化有害排气成分(黄恒等,2015;楼狄明等,2014)。楼狄明等(2014)研究了燃用生物柴油混合燃料BD20使用后处理装置(DOC、DPF和CDPF)对柴油机的颗粒PAHs排放特性、成分和毒性的影响,发现采用后处理装置均降低柴油机的颗粒PAHs排放和毒性,可有效地实现对生物柴油发动机颗粒PAHs排放和毒性的控制。

燃料不同造成的污染程度会有很大差异,有研究发现柴油车尾气中的PAHs含量大于汽油车,其次为液化气车,最后为清洁燃料车(曾凡刚等,2002;胡伟等,2008),未使用清洁燃料和净化器的机动车尾气中的致癌PAHs的含量很高(曾凡刚等,2002)。由于生物柴油具有多种优良特性,可在柴油轿车中适量添加从而降低PAHs排放(谭吉华等,2009;谭丕强等,2013)。此外,油品品质也对PAHs排放影响显著,油品中PAHs含量增加,则排放气体中PAHs量也增加,并且呈线性关系(郭红松等,2013;沈言谨,2006)。曾凡刚等(2002)对柴油车、汽油车、液化石油气车、清洁燃料车等尾气中的致癌PAHs含量进行了测定,认为使用清洁燃料并使用净化器加强机动车改造,可减少向大气中排放致癌PAHs的含量。

对于交通源的防控,除了改善发动机类型、完善后处理装置技术、提高油品级别和改善油品品质外,还可以从城市交通管理和规划上着手,提高城市道路的通行能力和服务水平,减少机动车停车等待时间即怠速时间降低PAHs排放;通过建设高效环保公共交通,倡导拼车上班等方式来控制机动车数量(王茂福,2010),支持共享汽车和共享单车发展(荆文娜,2016;梁丽雯,2017),以及采用增收停车费、社会宣传等辅助手段控制PAHs排放(胡俊超,2007)。

3.2.2 沿线林带防护措施

目前中国交通沿线防护林带主要作用是降噪效果、吸附 PM2.5和减少重金属污染等,对林带削减吸收PAHs的机理及应用研究尚不多见。有研究表明,大气可吸入颗粒物、特别是细颗粒物(PM2.5)中的有机成分含量超过30%,而PAHs是其中的重要组成部分(杨成阁,2014)。因此,林带对PAHs的吸收阻滞作用参考林带吸收PM2.5颗粒的研究。

林带设计主要从有效宽度、树种两方面考虑。在林带有效宽度方面,研究者针对不同道路得出相应结论,对PHAs防控具有一定参考价值,如陈上杰等(2015)发现北京北五环道路20 m林带宽度可使 PM2.5浓度明显降低;刘萌萌(2014)以北京市奥林匹克森林公园南园的榆树Ulmus pumila林、毛白杨Populus tomentosa、旱柳Salix matsudana混交林和杨树Populus tremula林3处道路防护林带为研究对象,发现阻滞吸附颗粒物的有效林带宽度为18~23 m;阮宏华等(1999)认为公路两侧林带宽度不小于40 m才能达到防止Pb污染的目的;王成等(2007)认为 40~60 m 宽的林带对降低日流量5~8万辆汽车的高速公路重金属污染防治效果较好;杨奕如等(2009)发现20 m宽的林带对205国道汽车尾气的扩散沉降有较明显的防护作用。

林带树种需因地制宜选择当地物种,首要选取吸附性强、抗性强的植物(葛昊等,2011),其次应根据交通干线两侧的PAHs污染状况,选择适合的树种,对空气中的PAHs进行吸收阻滞。前人针对不同区域、不同树种对PHAs的吸收效果进行研究,并取得有一定成果。Fellet et al.(2016)研究了意大利常用于城市景观(金边埃比胡颓子Elaeagnus pungens var. varlegata、花叶冬青 Ilex aquifolium ‘Aureomarginata’、月桂 Laurus nobilis、日本女贞 Ligustrum japonicum Thunb.、红叶石楠Photiniax fraseri等)的6种常绿灌木叶片中16种PAHs的积累,发现植物叶片能捕获5环和6环的潜在致癌 PAHs,如苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽捕获效率最高的是金边埃比胡颓子、日本女贞和月桂。潘勇军(2005)对樟树Cinnamomum Camphora人工生态系统中 PAHS的累积与分布特征进行研究,发现樟树人工林对PAHs具有较强的积累作用,是吸收和去除有机污染物的理想植物。曾小林等(2010)发现上海地区常用绿化树种栾树Koelreuteria paniculata、樟树、广玉兰 Magnolia grandiflora、鹅掌楸Liriodendron chinensis可以降低土壤中PAHs的潜在生态风险。郑威(2008)发现栾树、樟树、鹅掌楸、广玉兰内PAHs总含量(包括根,干,叶)高低顺序为栾树>樟树>马褂木>广玉兰。

3.2.3 作物风险防控措施

植物对PAHs吸收的效果主要取决于植物种类对其的同化能力,不同植物品种因其生理特性不同,对 PAHs 的吸收效果存在一定差异(黄勇,2011)。根系类型也影响着PAHs的吸收能力,须根系根的富集能力比直根系根高4~6倍(沈菲等,2007),Huelster et al.(1994)与 White et al.(2003)研究发现,夏南瓜 Cucurbita pepo L.根系分泌物可以有效促进植物对PAHs的吸收。对于同一作物的不同部分来说,PAHs含量也有一定规律。沈菲等(2007)发现大豆 Glycine max、丝瓜 Loofah aegyptiaca不同部位15种PAHs总浓度大小顺序为叶>豆壳>叶茎>根>主茎>豆、叶>茎>果(丝瓜)>根,叶菜类中PAHs浓度约为根茎类中的4倍,大豆的豆壳PAHs浓度为豆的4倍,总体地上部分大于地下部分,且果、茎、根等菜类中的 PAHS大多富集在其皮上,不同类蔬菜可食用部分的PAHs含量为叶菜类>果菜类>肉质根茎类。因此,在交通道路沿线农田可选择PAHs吸收效果较弱的作物,如茄子Solanum melongena、萝卜Raphanus sativus L.等表面光滑的果菜类和根茎类蔬菜,食用风险性较低,去皮后相对安全,最大程度降低人类的食用风险。在PAHs污染较严重的交通道路沿线农田地区,不应种植农作物或蔬菜等食用品,防止PAHs通过食物链传递在人体内富集,可选取非食用品种,如苜蓿 Medicago Sativa、广玉兰、黑麦苗 Triticum aestivum等修复土壤,吸收降解部分PAHs(丁克强等,2002;董彦等,2013;高彦征等,2005)。关于交通道路沿线农田PAHs农作物风险防控今后可选择更多经济类作物进行研究,进一步探究混合植物模式防控效果,研究其对PAHS污染土壤的修复能力,以及对复合型污染土壤的修复效果。对于道路两旁PAHs含量较高的农田,不仅采用植物修复技术,还应辅以微生物修复、生物联合修复、物理修复等技术,使农田得以可持续利用(Yu et al.,2011)。

4 结论及建议

4.1 结论

本文通过对相关文献的综述,得出以下结论:

(1)按照欧洲农业土壤中PAHs的污染程度分级标准,前人研究的7个地区的交通沿线土壤PAHs大多属于严重污染,且PAHs浓度高于农村地区和郊区农用地,印度、伊拉克的城市交通地区 PAHs浓度是郊区农用地的5倍以上,上海市交通区域是农村地区的2.4倍。交通沿线土壤PAHs结构以4~6环为主,随着与道路距离的增加,土壤中PAHs含量逐渐下降。

(2)无工业区的交通沿线土壤中PAHs的主要来源为交通燃料燃烧,有工业区的交通沿线土壤中PAHs的主要来源为交通燃料燃烧和化石燃料燃烧。交通排放是交通区域土壤中PAHs的重要来源之一。

(3)PAHs含量较高的交通区土壤对人类具有较大的健康风险,PAHs经误食和皮肤接触对人体致癌贡献最大。交通沿线PAHs的防控措施主要有3种,(1)通过改进发动机技术、提高油品级别、优先使用清洁能源、完善城市交通管理以减少PAHs排放。(2)从有效宽度、树种两方面优化设计交通沿线防护林带,吸收和阻滞空气及颗粒物中的PAHs。(3)交通沿线农田可通过种植对PAHs吸收较弱的作物降低食用风险,对污染严重的农田土壤采用微生物、生物联合、物理等技术进行修复,使农田得以可持续利用。

4.2 建议

现有研究大多对交通沿线土壤的PAHs特征进行分析,对农田土壤PAHs污染关注较少,尤其是对交通干线农作物与其种植土壤中PAHs的赋存特征、迁移分配以及来源定量鉴定、健康风险评估的研究相对匮乏。未来亟需加强对交通干线农田土壤PAHs研究。可通过建立交通干线两侧农田土壤PAHs的输入输出清单,联合多种源解析方法揭示交通排放等对沿线农田土壤PAHs的具体贡献,并建立科学的风险评估体系,明确农田土壤中 PAHs对暴露人群的健康影响,提出科学有效的风险防控措施。

PAHs广泛分布于环境中并且具有“三致”性,因此国内外对PAHs污染的研究越来越多,交通干线土壤PAHs污染也被越来越多的研究者所重视,但PAHs标准在中国还处于空白状态,国内研究缺少相关参照标准,美国、荷兰、加拿大等国家已经制定并逐步完善PAHs环境标准,中国应根据国内PAHs污染的实际情况制定相关标准,为后续研究提供可参考依据。

随着社会发展与物质水平的提高,机动车保有量日益增加,尾气中PAHs的排放量也日趋上升,交通沿线农田土壤PAHs污染问题日益严重,所带来的潜在风险也日益突出。现有研究通过源解析证明了车辆排放对道路两侧土壤PAHs累积的贡献,并评估了PAHs的健康风险,但针对交通道路沿线农田土壤PAHs的评价研究仍然较少。因此,交通道路沿线农田土壤PAHs的研究应引起重视,相关研究有待进一步深入。

AGARWAL T. 2009. Concentration level, pattern and toxic potential of PAHs in traffic soil of Delhi, India [J]. Journal of Hazardous Materials 171(1-3): 894-900.

AMJADIAN K, SACCHI E, MEHR M. R, et al. 2016. Heavy metals (HMs)and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils of different land uses in Erbil metropolis, Kurdistan Region, Iraq [J]. Environmental Monitoring and Assessment, 188(11): 605.

BAN H, PARK J Y, LEE D, et al. 2018.Impact of exposure factor selection on deterministic consumer exposure assessment [J]. Regulatory Toxicology & Pharmacology, (94)94.

BIASIOLI M, AJMONE-MARSAN F. 2007. Organic and inorganic diffuse contamination in urban soils: the case of Torino (Italy) [J]. Journal of Environmental Monitoring, 9(8): 862-868.

CACHADA A, PATO P, ROCHA-SANTOS T, et al. 2012. Levels, sources and potential human health risks of organic pollutants in urban soils [J].Science of the Total Environment, 430: 184-92.

CHEN S C, LIAO C M. 2006. Health risk assessment on human exposed to environmental polycyclic aromatic hydrocarbons pollution sources [J].Science of the Total Environment, 366(1): 112-23.

CHEN Y N, ZHANG J Q, MA Q Y, et al. 2015. Human health risk assessment and source diagnosis of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in the corn and agricultural soils along main roadside in Changchun, China [J]. Human & Ecological Risk Assessment An International Journal, 22(3): 706-720.

CHENG J P, YUAN T, WU Q, et al. 2007. PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and cancer risk estimation in the atmosphere surrounding an industrial area of Shanghai, China [J]. Water Air and Soil Pollution, 183(1-4): 437-446.

DAS M, PATEL D K, SARMA A K, et al. 2016. Assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals pollution in soils of Guwahati city, Assam, India [J]. Current Science, 110(12): 2285-2292.

FELLET G, POSCIC F, LICEN S, et al. 2016. PAHs accumulation on leaves of six evergreen urban shrubs: A field experiment [J]. Atmospheric Pollution Research, 7(5): 915-924.

FERNANDEZ P, VILANOVA R M, GRIMALT J O, et al. 1999. Sediment fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons in European high altitude mountain lakes [J]. Environmental Science & Technology, 33(21):3716-3722.

FINLAYSON-PITTS B J, PITTS J N. 1997. Tropospheric air pollution:Ozone, airborne toxics, polycyclic aromatic hydrocarbons, and particles [J]. Science, 276(5315): 1045-1052.

GARCIA-FLORES E, WAKIDA F T, DOLORES RODRIGUEZMENDIVIL D, et al. 2016. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Road-Deposited Sediments and Roadside Soil in Tijuana, Mexico [J].Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 25(2):223-239.

GATEUILLE D, EVRARD O, LEFEVRE I, et al. 2014. Combining measurements and modelling to quantify the contribution of atmospheric fallout, local industry and road traffic to PAH stocks in contrasting catchments [J]. Environmental Pollution, 189(12): 152-160.HOFF R M, STRACHAN W M J, SWEET C W, et al. 1996. Atmospheric deposition of toxic chemicals to the Great Lakes: A review of data through 1994 [J]. Atmospheric Environment, 30(20): 3505-3527.

HUELSTER A, MUELLER J F, MARSCHNER H, et al. 1994. Soil-plant transfer of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans to vegetables of the cucumber family (Cucurbitaceae) [J]. Environmental Science and Technology, 28(6): 1110-1115.

JONES K C, DE VOOGT P. 1999. Persistent organic pollutants (POPs):state of the science [J]. Environmental Pollution, 100(1-3): 209-221.

KAMAL A, MALIK R N, MARTELLINI T, et al. 2015. Source, profile, and carcinogenic risk assessment for cohorts occupationally exposed to dust-bound PAHs in Lahore and Rawalpindi cities (Punjab province,Pakistan) [J]. Environmental Science and Pollution Research, 22(14):10580-10591.

KARACA G. 2016. Spatial Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Concentrations in Soils from Bursa, Turkey [J].Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 70(2):406-417.

KUMAR A V, KOTHIYAL N C, KUMARI S, et al. 2014. Determination of some carcinogenic PAHs with toxic equivalency factor along roadside soil within a fast developing northern city of India [J]. Journal of Earth System Science, 123(3): 479-489.

KUMAR V, KOTHIYAL N C, SARUCHI. 2016. Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon, Toxic Equivalency Factor and Related Carcinogenic Potencies in Roadside Soil within a Developing City of Northern India [J]. Polycyclic Aromatic Compounds, 36(4): 506-526.

LI X H, MA L L, LIU X F, et al. 2006. Polycyclic aromatic hydrocarbon in urban soil from Beijing, China [J]. Journal of Environmental Sciences,18(5): 944-950.

LIU A, MA Y, DEILAMI K, et al. 2017. Ranking the factors influencing polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) build-up on urban roads [J].Ecotoxicology and Environmental Safety, 139: 416-422.

MARUSENKO Y, HERCKES P, HALL S J. 2011. Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soils of an Arid Urban Ecosystem [J]. Water Air and Soil Pollution, 219(1-4): 473-487.

MEHR M. R, KESHAVARZI B, MOORE F, et al. 2016. Contamination level and human health hazard assessment of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in street dust deposited in Mahshahr, southwest of Iran [J]. Human and Ecological Risk Assessment, 22(8): 1726-1748.

SHI B F, WU Q L, OUYANG H X, et al. 2015. Distribution and source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the surface soil of Baise, China [J]. Environmental Monitoring and Assessment,187(5): 232.

SLEZAKOVA K, CASTRO D, DELERUE-MATOS C, et al. 2013. Impact of vehicular traffic emissions on particulate-bound PAHs: Levels and associated health risks [J]. Atmospheric Research, 127: 141-147.

STANKOVIC D, KRSTIC B, NIKOLIC N. 2008. Effect of traffic on the soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) [J].Biotechnology & Biotechnological Equipment, 22(2): 736-741.

SUMAN S, SINHA A, TARAFDAR A. 2016. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) concentration levels, pattern, source identification and soil toxicity assessment in urban traffic soil of Dhanbad, India [J].Science of the Total Environment, 545-546: 353-360.

WHITE J C, WANG X P, GENT M P N, et al. 2003. Subspecies-level variation in the phytoextraction of weathered p,p '-DDE by Cucurbita pepo [J]. Environmental Science & Technology, 37(19): 4368-4373.

WILCKE W, AMELUNG W, KRAUSS M, et al. 2003. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) patterns in climatically different ecological zones of Brazil [J]. Organic Geochemistry, 34(10): 1405-1417.

WILCKE W. 2007. Global patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in soil [J]. Geoderma, 141(3-4): 157-166.

YANG S Y N, CONNELL D W, HAWKER D W. 1991. Polycyclic aromatic hydrocarbons in air, soil and vegetation in the vicinity of an urban roadway [J]. Science of the Total Environment, 102: 229-240.

YU X Z, WU S C, WU F Y, et al. 2011. Enhanced dissipation of PAHs from soil using mycorrhizal ryegrass and PAH-degrading bacteria [J].Journal of Hazardous Materials, 186(2-3): 1206-1217.

YU Y J, GUO H C, LIU Y, et al. 2008. Mixed uncertainty analysis of polycyclic aromatic hydrocarbon inhalation and risk assessment in ambient air of Beijing [J]. Journal of Environmental Sciences, 20(4):505-512.

曾凡刚, 王玮, 李剑, 等. 2002. 不同类型机动车尾气中致癌多环芳烃含量分析[J]. 江汉石油学院学报, 24(2): 116-117.

曾小林, 朱凡. 2010. 广玉兰对柴油污染土壤中多环芳烃的修复作用研究[J]. 安徽农学通报, 16(9): 51-53.

陈上杰, 牛健植, 韩旖旎, 等. 2015. 道路绿化带内大气 PM2.5质量浓度变化特征[J]. 水土保持学报, 29(2): 100-105.

陈思. 2014. 松花江吉林市段多环芳烃的时空分布、来源解析和生态风险[D]. 长春: 吉林大学.

丁克强, 骆永明, 刘世亮, 等. 2002. 黑麦草对菲污染土壤修复的初步研究[J]. 土壤, 34(4): 233-236.

丁克强, 骆永明. 2001. 多环芳烃污染土壤的生物修复[J]. 土壤, 33(4):169-178.

董继元, 刘兴荣, 张本忠, 等. 2015. 上海市居民暴露于多环芳烃的健康风险评价[J]. 生态环境学报 , 24(1): 126-132.

董彦, 韩甜甜, 沈向, 等. 2013. 我国农业土壤中 PAHs研究现状[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 44(1): 155-159.

杜芳芳. 2014. 上海市表层土壤多环芳烃的时空分布特征、溯源及生态风险评价[D]. 上海: 华东师范大学.

段海静. 2016. 路域环境多介质 PAHs污染与综合健康风险分析[D]. 开封: 河南大学.

高彦征, 凌婉婷, 朱利中, 等. 2005. 黑麦草对多环芳烃污染土壤的修复作用及机制[J]. 农业环境科学学报, 24(3): 498-502.

葛昊, 沈永宝. 2011. 高速公路防护林带设计探讨[J]. 林业工程学报,25(2): 6-11.

郭红松, 史永万, 陆红雨, 等. 2013. 柴油油品对发动机颗粒物中SOF及PAHs排放的影响研究[J]. 小型内燃机与车辆技术, 42(1): 70-73.

郭瑾, 葛蔚, 柴超, 等. 2018..化学工业区周边土壤中多环芳烃含量、来源及健康风险评估[J]. 环境化学, 14(2): 296-309.

胡俊超. 2007. 上海市汽车尾气中多环芳烃排放与大气中多环芳烃暴露分析[D]. 大连: 大连海事大学.

胡伟, 钟秦, 袁青青, 等. 2008. 不同类型机动车尾气中的多环芳烃含量分析[J]. 环境科学学报, 28(12): 2493-2498.

黄恒, 谢小鹏, 刘辉龙, 等. 2015. 柴油机节能减排技术研究[J]. 润滑与密封, 40(11): 108-111.

黄勇. 2011. 城市植物叶片 PAHs特性及对土壤微生物与酶的影响[D].长沙: 中南林业科技大学.

荆文娜. 2016. 政府也应关注共享单车的停放[N]. 中国经济导报,2016-12-30(B04).

梁丽雯. 2017. “共享汽车”发展正当时[J]. 金融科技时代, (3): 87.

林道辉, 朱利中. 2008. 交通道路旁茶园多环芳烃的污染特征[J]. 中国环境科学, 28(7): 577-581.

刘萌萌. 2014. 林带对阻滞吸附PM2.5等颗粒物的影响研究[D]. 北京: 北京林业大学.

楼狄明, 高帆, 姚笛, 等. 2014. 不同后处理装置生物柴油发动机颗粒多环芳烃排放[J]. 内燃机工程, 35(4): 31-35.

马光军, 梁晶, 方海兰, 等. 2009. 上海市主要道路绿地土壤中多环芳烃的分布特征[J]. 土壤, 41(5): 738-743.

潘勇军. 2005. 樟树人工林生态系统多环芳烃(PAHs)积累与分布特征研究[D]. 长沙: 中南林学院.

彭驰, 王美娥, 廖晓兰, 等. 2010. 城市土壤中多环芳烃分布和风险评价研究进展[J]. 应用生态学报, 21(2): 514-522.

彭华, 王维思. 2009. 河南省典型农业区域土壤中多环芳烃污染状况研究[J]. 中国环境监测, 25(2): 61-62.

任华堂, 韩凝, 夏建新, 等. 2009. 我国东部地区环境中多环芳烃的空间分布及生态风险分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 17(增刊):113-124.

阮宏华, 姜志林. 1999. 城郊公路两侧主要森林类型铅含量及分布规律[J]. 应用生态学报, 10(3): 362-364.

沈菲, 朱利中. 2007. 钢铁工业区附近农田蔬菜PAHs的浓度水平及分布[J]. 环境科学, 28(3): 669-672.

沈言谨. 2006. 柴油中多环芳烃含量对颗粒物排放的影响[J]. 石油商技,24(3): 85-87.

孙小静. 2011. 交通干道沿线土壤中多环芳烃污染特征及源分析[J]. 环境监测管理与技术, (b12):14-17.

谭吉华, 石晓燕, 张洁, 等. 2009. 生物柴油对柴油机排放细颗粒物及其中多环芳烃的影响[J]. 环境科学, 30(10): 2839-2844.

谭丕强, 周舟, 胡志远, 等. 2013. 柴油轿车颗粒多环芳烃的排放特性[J]. 环境科学, 34(3): 1150-1155.

王成, 郄光发, 杨颖, 等. 2007. 高速路林带对车辆尾气重金属污染的屏障作用[J]. 林业科学, 43(3): 1-7.

王迪, 罗铭, 张茜, 等. 2012. 天津西青区不同功能区土壤中多环芳烃分布特征研究[J]. 农业环境科学学报, (12): 2374-2380.

王静, 朱利中. 2005. 交通干线空气中多环芳烃的干、湿沉降[J]. 中国环境科学, 25(4): 471-474.

王茂福. 2010. 拼车的发展及其效应[J]. 中国软科学, (11): 54-61.

蔚隽. 2006. 西安市机动车排放尾气中多环芳烃对大气环境的影响研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学.

阳文锐, 王如松, 黄锦楼, 等. 2007. 生态风险评价及研究进展[J]. 应用生态学报, 18(8): 1869-1876.

杨成阁. 2014. 贵阳市PM10、PM2.5及其中多环芳烃的污染特征与来源解析研究[D]. 贵阳: 贵州师范大学.

杨奕如, 殷云龙, 於朝广, 等. 2009. 205国道两侧农田土壤和水稻叶片及糙米中重金属含量的空间分布特征[J]. 植物资源与环境学报,18(2): 73-79.

张进. 2008. 上海典型地区环境介质中多环芳烃的来源和分布特征研究[D]. 上海: 上海交通大学.

张枝焕, 卢另, 贺光秀, 等. 2011. 北京地区表层土壤中多环芳烃的分布特征及污染源分析[J]. 生态环境学报, 20(4): 668-675.

郑太辉, 冉勇, 陈来国, 等. 2014. 东江流域农村土壤中多环芳烃的分布特征及其健康风险评估[J]. 生态环境学报, 23(4): 657-661.

郑威. 2008. PAHs在4种绿化树种体内的分布及对其生理生态特性的影响[D]. 长沙: 中南林业科技大学.

朱利中, 王静, 杜烨, 等. 2003. 汽车尾气中多环芳烃(PAHs)成分谱图研究[J]. 环境科学, 24(3): 26-29.