基于景观结构的生态移民安置区生态风险评价

——以宁夏红寺堡区为例

2018-06-07王亚娟刘小鹏孔福星

王 鹏,王亚娟,刘小鹏,陈 晓,孔福星

1 宁夏大学资源环境学院, 银川 750021 2 宁夏(中阿)旱区资源评价与环境调控重点实验室, 银川 750021

生态移民区别于环境移民[1]、工程移民[2]、气候移民[3]等,其内涵同于我国易地扶贫搬迁的概念[4],它是指把位于生态脆弱区或重要生态功能区、生态环境严重破坏地区,以及自然环境条件恶劣且已丧失基本生存条件地区的贫困人口向其他地区迁移的过程[5],对迁出区具有生态保护和降低贫困的双重意义[6]。但对迁入区而言,生态移民过程也是将迁出区生态压力向迁入区空间转移的过程,理论上会对迁入区生态系统产生不同程度扰动或破坏。国外生态移民研究主要集中在生态移民合法性的反思、后续生计、土地和环境问题以及文化变迁和冲突等方面[7],而我国对于生态移民的研究则主要集中在生态移民生计评估[8]、安置模式构建[9],以及生态移民环境容量[10]、生态移民环境效益[11]、生态移民生态环境影响驱动机制[12]以及对生态移民安置区农户满意度[13]、土地利用变化[14]、资源优化配置[15]等方面,但对生态移民安置区的生态风险评价研究却鲜有报道。

生态风险评价是伴随着环境管理的目标和环境观念的转变而逐渐兴起并得到发展的一个新的研究领域[16- 17],其发展经历了从环境风险评价到生态风险评价再到区域生态风险评价的发展历程,风险源也由单一风险源扩展到多风险源,风险受体由单一受体发展为多受体,评价范围由局地扩展到区域景观水平[18]。其研究主要是运用模型法[19]、熵值法[20]、暴露-反应法[21]等方法,结合遥感和GIS技术[22],对流域[23]、矿区[24]、自然保护区[25]等开展风险源、风险受体、危害表征以及暴露-效益等要素的度量和识别,并制定相应的管理模式和策略。目前,国外生态风险评价主要围绕这区域、流域、沿海、土地利用进行一些新的研究与探索,就其发展趋势看,生态风险评价正向大区域、多层次与计算机辅助分析的方向发展,特别是多层次模型与统计学工具的应用将起到更大的作用[26]。我国生态风险评价研究起步较晚,且多集中在对国外生态风险评价基础理论、方法和制度的探讨方面,而重点研究领域也主要集中在生态风险评价指标体系的建立与评价标准确定的探讨、水环境生态风险评价、区域生态风险评价、景观生态风险评价、流域生态风险评价以及“3S”技术在生态风险评价中的应用等方面。但其日臻完善的评价理论和方法为生态风险评价提供了有力的科学依据和技术支持。

2001年以来,国家对居住在生存环境恶劣、“一方水土养不起一方人”地区的贫困人口组织实施了易地扶贫搬迁,累计搬迁680万余人。“十三五”期间,全国计划易地扶贫搬迁贫困人口1000万人。本文以我国最大的生态扶贫移民集中区—宁夏红寺堡区为例,采用目前国内外学者较为认可的生态风险评价的方法—景观格局指数法,充分利用“3S”技术对红寺堡安置区生态风险进行研究评价,以期为区域生态移民过程中生态安全和环境管理提供理论依据和技术支持。

1 研究区域

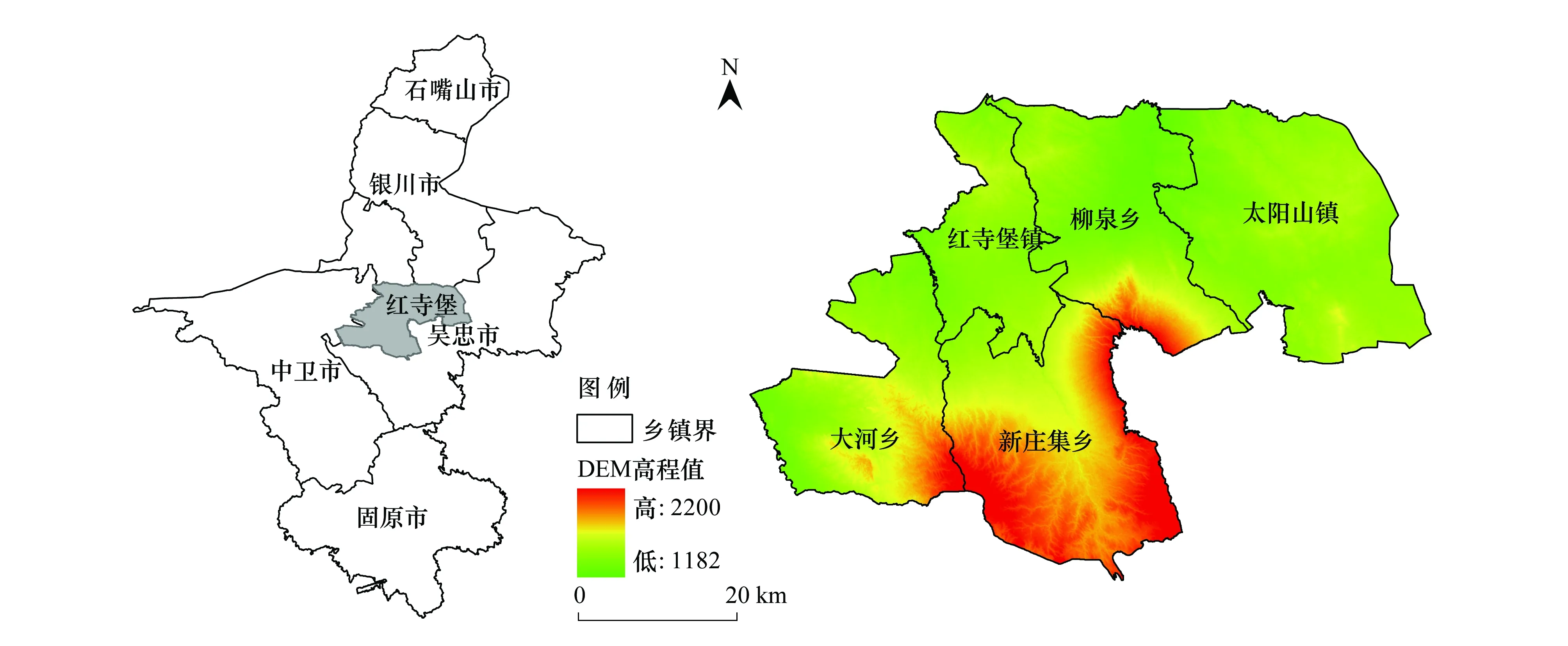

红寺堡区地处宁夏中部干旱带,介于105°43′—106°42′E,37°28′—37°37′N,属于山间盆地区域,是承接宁夏东西南北的地理中心(图1)。全区地势南高北低,平均海拔1240—1450m,属于典型的温带大陆性气候。年平均气温8.4℃,平均无霜期155d,年日照时数3036.4h,日照时间长。境内降水量少而集中且年际变化大,平均降水量277mm。1995年,该区域成为国家大型水利枢纽工程—宁夏扶贫扬黄灌溉工程(“1236”工程)的主战场。1999年成立中共红寺堡开发区工委。2009年,吴忠市红寺堡区成立。该区域主要安置同心、海原、原州、彭阳、西吉、隆德、泾源7县(区)易地扶贫搬迁户。2015年,区域总面积2767km2,辖2镇3乡、1个街道、61个行政村、2个城镇社区,总人口约189566人,其中回族人口占总人口的62.3%。

图1 研究区地理位置Fig.1 Geographical location of study area

2 研究方法

2.1 数据来源与处理

以研究区1995年、2000年、2005年、2010年和2015年TM遥感影像为数据源,在ENVI遥感软件的支持下,对TM影像进行几何校正、图像配准等综合处理。依据全国土地资源分类系统,再结合研究区的土地利用现状特点,按照区分差异性、归纳共同性的方法,将研究区分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、沙地和未利用地7种景观类型。在ArcGIS软件的支持下,采取人机交互解译,后经GPS野外采样点实地考察校正,得到研究区1995、2000、2005、2010、2015年的景观格局矢量图,选取样本分离度均高于1.88,五期影像解译Kappa指数均大于0.85,达到解译精度需求。最后基于这7种景观类型建立生态风险指数,利用地统计学中的空间分析方法和ArcGIS软件,得到研究区生态风险指数空间分布图,进而对研究区生态风险空间特征的动态变化进行了分析和研究。

2.2 生态风险小区的划分

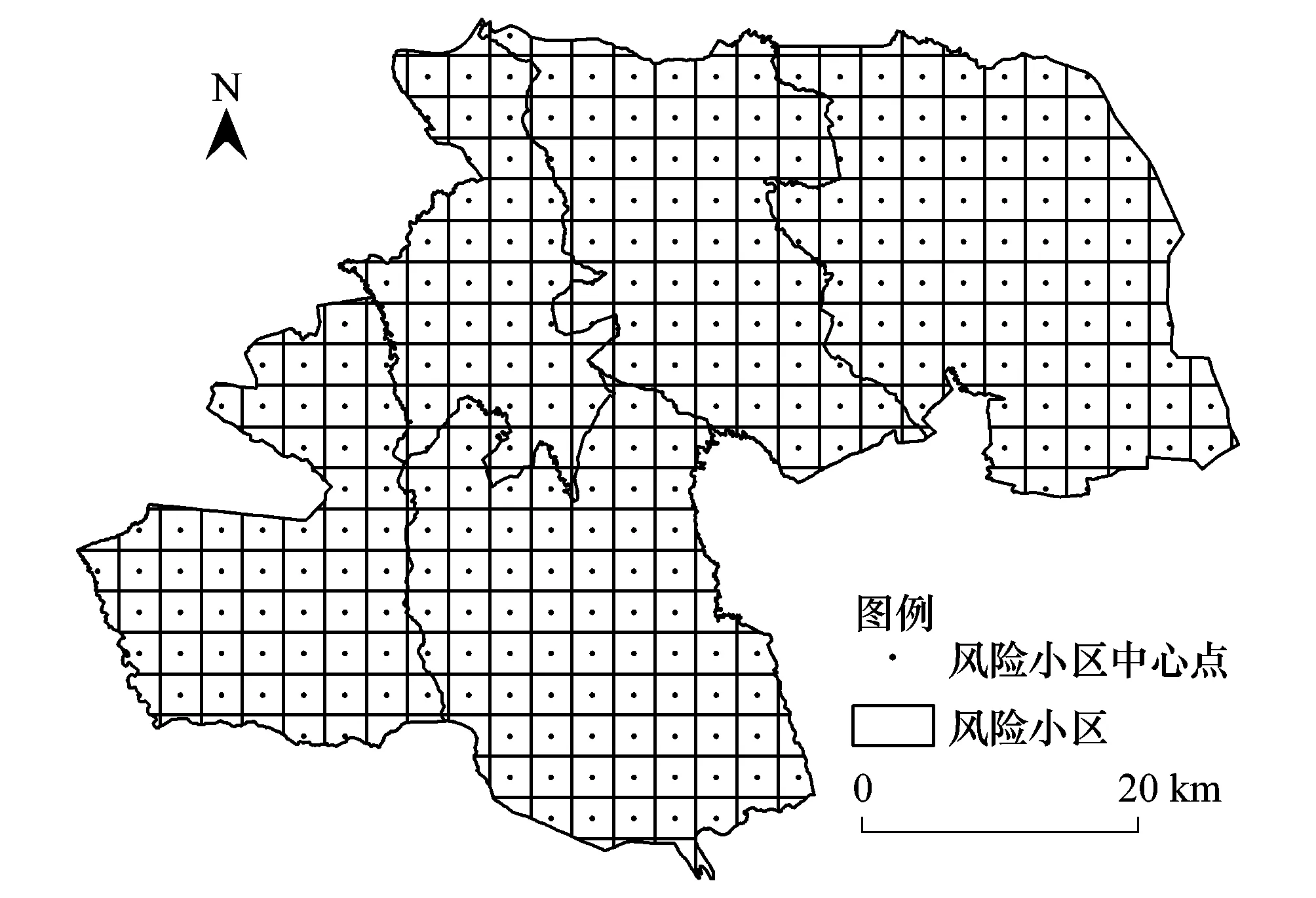

图2 生态风险小区的划分Fig.2 Division of the ecological risk area

为了将生态风险指数空间化,在考虑研究区范围和工作量大小的基础上,依据研究区景观斑块平均面积的2—5倍的原则,本文将研究区划分为3km×3km的风险小区,划分方式为等间距系统采样法,共划分372个风险小区。计算每一个风险小区内各类景观的综合生态风险指数,以此作为风险小区中心点的生态风险水平(图2)。

2.3 景观生态风险指数的构建

生态风险的大小取决于区域生态系统受外部干扰的强弱和内部抵抗力的大小,不同的景观类型在保护物种、维护生物多样性、完善整体结构与功能、促进景观结构自然演替等方面的作用存在差别,且不同的景观类型对外界干扰的抵抗能力也不同[27]。利用ArcGIS 10.2,将研究区域矢量图转化为栅格图,采用景观格局分析软件Fragstats 3.4对景观格局特征参数在景观水平和类型水平两种尺度上进行计算和分析,通过不同的景观格局指数叠加构建景观损失指数(Ri)来反映不同景观类型所代表的生态系统受体在受到人为干扰后,其自然属性损失的程度。景观损失指数为景观干扰度指数(Si)和景观脆弱度指数(Ei)的综合[28]。本文从区域生态系统的景观结构出发,选取景观破碎度指数、景观分离度指数、景观优势度指数、景观干扰度指数、脆弱度指数和损失度指数构建综合生态风险指数,分析研究区域景观生态风险大小及变化情况。

2.3.1 景观干扰度指数

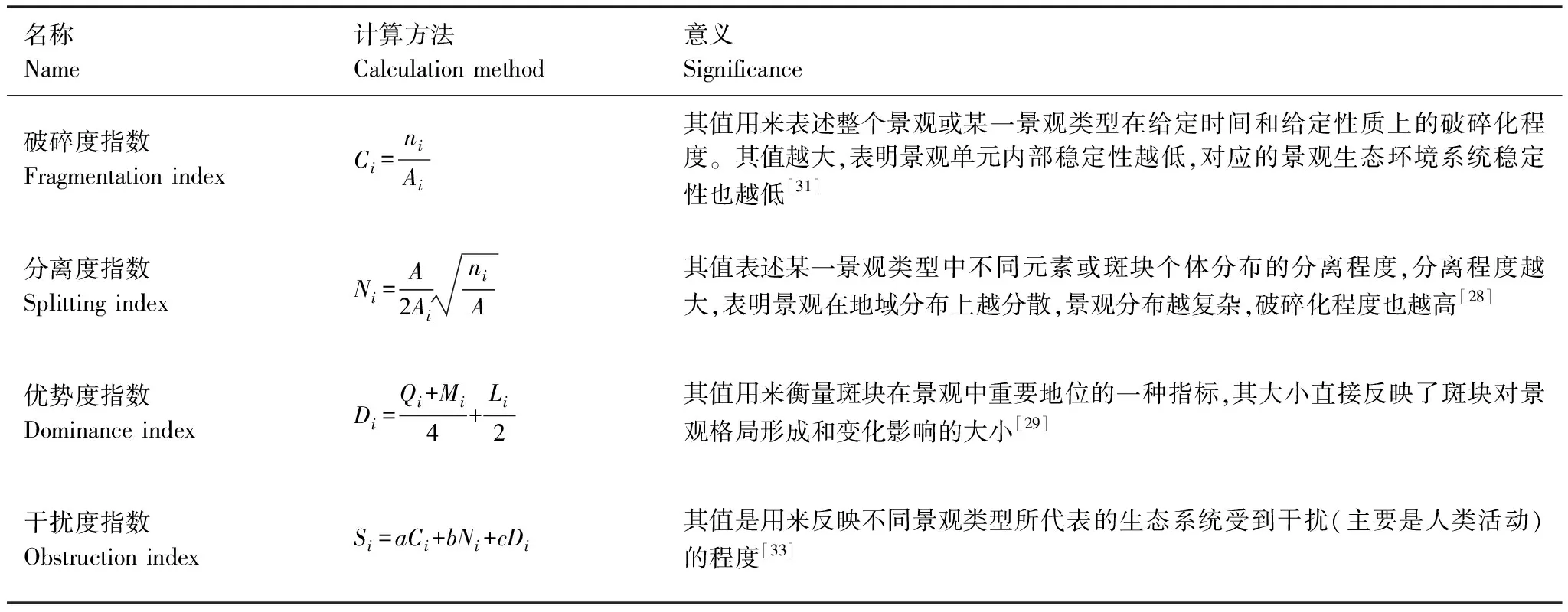

景观干扰度指数(Si)用来反映不同景观所代表的生态系统受到外部干扰的程度,区域所受干扰越大,生态风险也就越大[29]。借鉴相关文献[30-32],景观干扰度指数可通过景观破碎度(Ci)、景观分离度(Ni)和景观优势度(Di)的权重叠加而获得,计算公式及含义如下表所示(表1)。

表1 景观格局指数计算方法

表中ni为景观类型的斑块数,Ai为景观类型的总面积,A为景观总面积;Qi为斑块出现的样方数/总样方数,Mi为斑块的数目/斑块总数,Li为斑块的面积/总面积;a、b、c分别为破碎度、分离度和优势度的权重,且a+b+c =1,依据相关参考文献及专家意见,对三个指标分别赋以0.5、0.3和0.2的权值

2.3.2 景观脆弱度指数

不同的景观类型在维护生物多样性、保护物种、完善景观整体结构和功能、促进景观结构自然演替等方面的作用是有差别的,所以不同景观类型对来自外部干扰的抵抗能力的大小也是不同的[34]。景观类型抵御外部干扰的能力越弱,则脆弱度越大,生态风险越大。这种差异性与自然演替过程中所处的阶段有关。处于初级演替阶段食物链结构简单、生物多样性指数小的生态系统对外部干扰抵抗能力较小,较为脆弱[35]。由于人类活动是景观类型的主要干扰因素之一,而土地利用类型则是人为因素与自然因素对景观结构作用的综合反应。针对研究区实际情况,在借鉴他人研究成果[36-38]的基础上,将本区的7种土地利用类型的脆弱性分级,由高到低依次是:沙地7、未利用地6、林地5、草地4、水域3、耕地2、建设用地1,进行归一化处理后得到各景观类型的脆弱度指数Ei。

2.3.3 景观损失度指数

景观损失度指数(Ri)反映了不同景观类型所代表的生态系统在受到自然和人为干扰时其自然属性损失的程度[39]。利用不同指数叠加来表示某一景观的损失度,其表达式为:

Ri=Si×Ei

式中,Ri为景观类型的损失度指数,Si为景观类型干扰度指数,Ei为景观类型的脆弱性指数。

2.3.4 景观生态风险指数

用景观干扰度指数和景观脆弱度指数的乘积来表示景观损失指数,指不同景观类型遭遇干扰时所受到的生态损失的差别[40]。利用景观损失指数和景观组分的面积比重构建生态风险指数,用于描述一个样地内综合生态损失的相对大小,以便通过采样的方法将景观空间结构转化。

式中ERIi为第个风险小区的景观生态风险指数,Ri为类景观的景观损失度指数,Aki为第个风险小区内景观类型的面积,Ak为第个风险小区的面积。

2.4 空间分析法

为了在综合生态风险的空间分析中研究景观的空间规律性和等级结构,在生态风险系统采样的基础上,利用地学统计的变异函数方法,通过半方差函数进行理论变异函数的拟合,利用插值法编制生态风险级别图[41],从而完成对生态风险评价空间分布情况的直观描述和空间结构的分析,得到红寺堡移民安置区的生态风险时空变化规律。其计算公式为:

式中:r(h)为变异函数,h为步长即配对抽样的空间间隔距离,N(h)为间隔距离为h时的样点对数,Z(xi)和Z(xi+h)分别为景观生态风险指数在空间位置xi和xi+h上的观测值。

2.5 地理探测器机理分析方法

地理事物空间分布的差异性,深受经济社会或自然要素影响,探明其机理是地理学研究的重要内容,“地理探测器”研究方法首次应用于地方性疾病形成原因的探测[42]。其模型如下:

3 结果分析

3.1 安置区土地利用/覆被变化

由表2中的各类土地利用类型面积比例可以看出,1995—2015年研究区域的土地利用景观类型以草地为主,草地景观面积占景观总面积的比重分别为68.3%、58.8%、58.8%、58.6%、57.8%,呈逐年递减的趋势。其次是耕地,耕地景观面积占景观总面积的比例由1995年的25.5%增加到2000年的32.5%,而后降低至2005年的27.2%,2005—2015年耕地景观面积占景观总面积的比例逐年增加,2015年已达到32.5%。林地、水域、建设用地面积比例较小,但是在研究期间也呈现出明显的增长趋势。土地利用变化率反映了土地资源数量的变化程度,从土地利用类型变化率上可以看出,1995—2015年间研究区草地面积的变化率为负值,其余景观类型的变化率均为正值,其中林地和建设用地的土地利用变化率最大,分别为29.57%和78.90%。在1995—2000年间,耕地、林地、水域、沙地变化率均为正值,说明其面积增加,其中沙地的变化率最大,为24.92%;2000—2005年间,耕地和水域的变化率降低,分别为-3.28%和-1.11%,林地变化率持续增加,草地无变化,未利用地变化率骤增,达到112.91%;2005—2010年间,耕地、水域、建设用地的变化率大幅度增加;2010—2015年间,耕地变化率逐步增加,林地变化率变缓,建设用地变化率最大,达到55.53%。

3.2 安置区景观格局指数分析

利用景观格局指数软件Fragstats 3.4和Excel 2007的统计分析功能,按照表1给出的计算公式,得到研究区1995、2000、2005、2010、2015年各景观类型的景观指数(表3)。1995—2015年间红寺堡土地利用类型发生了较大的变化。由表3可以看出,在整个研究期内,研究区斑块数量增加,整体破碎度提高。研究区景观类型主要以草地和耕地为主,耕地和草地面积变化也比较大,但是一直分布比较广泛,优势度指数较大,为研究区的主要景观类型。研究期间耕地斑块数量增加,景观分离度下降,优势度增加。建设用地面积增加幅度较大,斑块数量持续增加,景观优势度增加,分离度减小,对景观格局影响较大。林地面积持续上升,分离度和优势度 呈现出先降低后增加的变化特点。草地的斑块数明显增多,由1995年的112个增加至2015年的208个,由于面积的变化,致使景观的破碎度指数不断增大,由此导致破碎化程度不断加深。而草地的分离度也不断增大,空间分布特征由最初的大片块状集中分布变为小块随机散落分布。

表2 1995—2015年红寺堡移民安置区土地利用类型/覆被变化

表3 1995—2015年红寺堡景观类型格局指数

从表4可以看出,研究区间,红寺堡移民安置区整体生态风险指数变化幅度仅7.7%,其中1995—2000年、2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年变化量占总变化量的19.72%、14.91%、1.61%、1.58%,区域生态风险值数变化速度呈降低的趋势。在7种土地利用类型中,草地的生态风险指数贡献率最大,建设用地最小;研究期间草地的生态风险值呈较小的趋势,沙地和未利用地呈先增加后减少的趋势,耕地、林地、水域、建设用地呈增加的趋势,不同景观类型的平均生态风险指数值依次为草地>耕地>沙地>未利用地>林地>水域>建设用地,说明研究区草地的占用和破碎化分割对红寺堡移民安置区生态环境和社会经济发展的生态风险潜在影响最大。

表4 红寺堡移民安置区1995—2015年不同土地利用类型景观生态风险指数

3.3 安置区生态风险的空间分析

图3 红寺堡移民安置区生态风险空间分布Fig.3 Spatial distribution of ecological risk in Hongsibu resettlement area

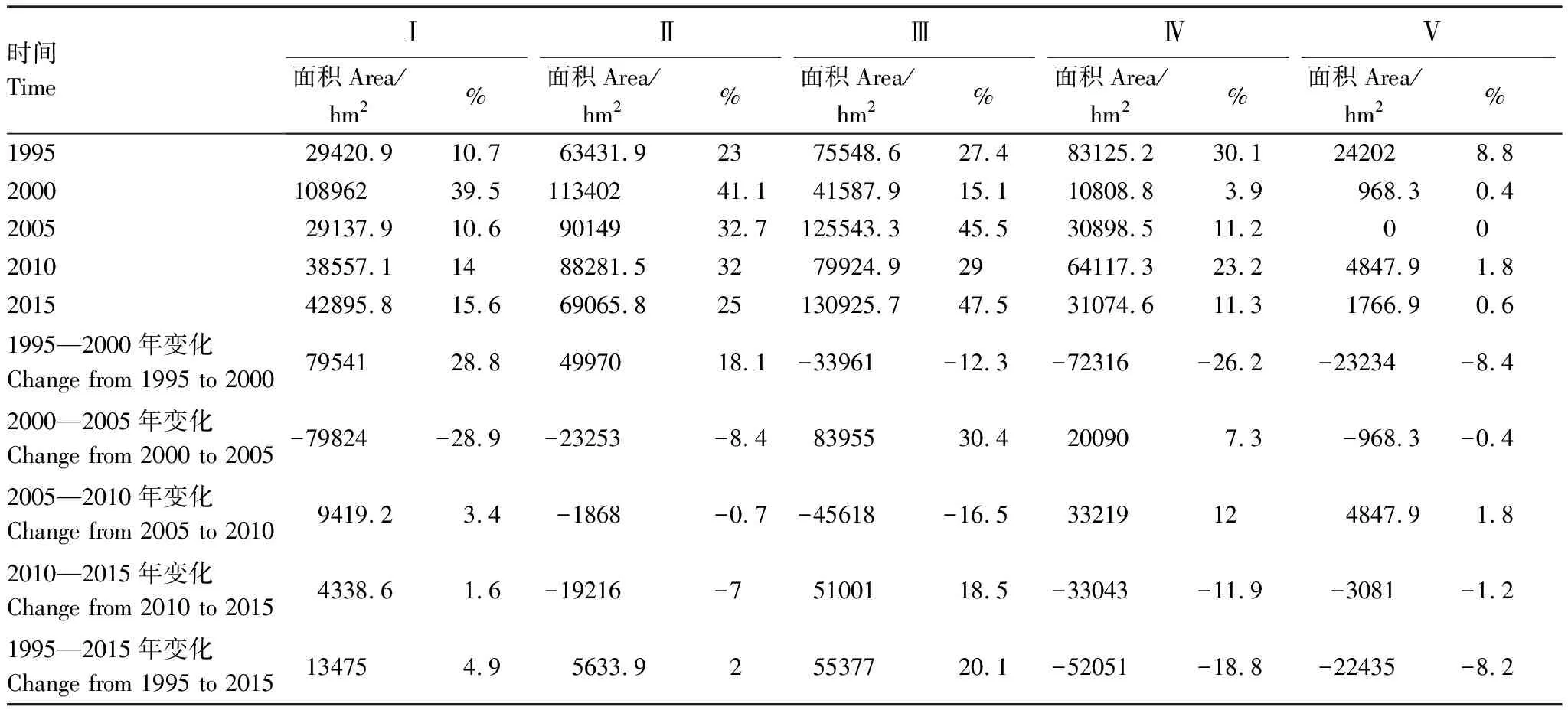

通过计算得到各个风险小区的综合生态风险指数,利用ArcGIS中的克里金空间插值法进行插值,对插值得到的红寺堡安置区生态风险分布图的ERI进行属性分类符号设置,利用ArcGIS将研究区的生态风险划分为低风险区(0.0065≤ERI≤0.0114)、较低风险区(0.0114≤ERI≤0.0163)、中风险区(0.0163≤ERI ≤0.0213)、较高风险区(0.0213≤ERI≤0.0262)和最高风险区(0.0262≤ERI≤0.0311)。利用地统计学分析方法,计算出变异函数,利用球状模型进行拟合检验,并利用插值法制作研究区域的生态风险级别图,统计各个风险级别所占的面积。从而对研究区生态风险进行直观描述和风险等级的空间分析。由图3可以看出,1995—2015年期间,生态移民安置区生态风险变化显著。生态风险等级以较低风险区、中风险区和较高风险区为主,经历了由较高到中度的转变,生态风险整体趋于好转。从空间分布上来看,最高生态风险区和较高生态风险区逐步向南部转移,有北部的大块区域收缩成南部的小块区域,其面积不断下降,分别减少了22435hm2和52051hm2;中生态风险区主要分布在红寺堡镇、太阳山镇、柳泉乡以及大河乡地区,且面积比例由1995年的27.4%增加至2015年的47.5%。较低风险区主要分布在新庄集乡,所占比例上升至25%;分布在平罗山附近、柳泉乡南部、新庄集乡东部的最低生态风险区面积增加了13475hm2,所占比例上升5%。安置区各等级生态风险的面积变化差异较大,由表5可以看出,研究期间,研究区的生态风险等级以较低风险区和中风险区为主,1995、2000、2005、2010、2015、两者的面积比例分别为50%、56.2%、78.2%、61%、73%。各个生态风险等级区域向高等级区域和低等级区域的动态转化均有出现,其中较低风险区面积在研究期间呈现出先增加后减少的波动态势,但研究时段内该等级的面积总数上升了8.9%,生态移民过程中建设用地面积的扩张和交通用地对草地的分割是较低风险区面积波动的主要原因;在研究期间,较高风险区和最高风险区面积呈现出波动减小的趋势,而最低生态风险区面积随时间在不断递增。

表5 克里金插值法的研究区生态风险等级面积

Ⅰ:最低风险区 Minimum risk area; Ⅱ:较低风险区 Lower risk zone; Ⅲ:中等风险区 Medium risk area; Ⅳ:较高风险区 Higher risk zone; Ⅴ:最高风险区 Highest risk area

3.4 安置区生态风险主导因素

区域景观生态风险受各种因素的综合影响,本文选取了能够反映景观格局变化的14项指标,对影响区域生态风险的主导因素进行探测研究。首先利用ArcGIS软件进行数据处理得到生态风险分级与各指数分级匹配结果。根据地理探测器计算模型,对各土地利用类型的多项景观格局指数进行分级分区,计算得到各指数对土地生态安全指数的影响力(表6)。由此可知,1995—2015年安置区区域景观生态风险的形成主要受到景观斑块数、景观破碎度、景观优势度、景观损失度、斑块密度等因素的影响。

表6 生态风险影响因素探测值

4 讨论与结论

生态移民安置区的生态风险程度和状况是生态移民可持续发展的保障。如何将生态移民安置区的生态风险定量化表达是生态移民可持续发展的核心问题。本文以遥感数据为基础,在ARCGIS软件支持下,基于景观生态学原理,利用景观格局指数构建综合生态风险指数,对移民安置区的土地利用类型、景观结构的变化及其生态风险的时空变化进行描述和分析,得出以下结论:

(1)红寺堡移民安置区的主要景观为草地和耕地,研究期间红寺堡移民安置区土地利用类型变化明显,各类土地利用类型间的转化都有发生,导致景观格局变化显著。其中草地面积变化最大,减少了29744hm2,主要是由于移民安置区的建设和发展以及人类的活动占据了大量的草地,导致草地面积大量的减少。耕地面积在移民开始时期逐步增加,但受到退耕还林、还草政策的影响在2000—2005年间面积开始减少,由于移民安置区发展的需求,自2005年开始耕地面积开始缓慢增长,至2015年耕地面积占总面积的32.5%,相比1995年增加了8820hm2。林地面积在研究期间呈现出缓慢增长的趋势,究其原因主要是保护生态环境的需要和大罗山自然保护区的建立,致使林地面积逐年增加。研究区地处中部干旱带,为满足生产和生活的需要建立了许多水库,是水域面积增加的主要原因。建设用地面积增多主要是由于安置区房屋、道路以及公共服务建设用地面积的增加所导致的。沙地和未利用地在研究始末面积几乎保持一致,但是研究期间面积波动变化明显,主要由多种风险源综合作用的结果。

(2)研究区土地利用类型的变化使得景观格局随之发生改变,研究区景观整体斑块数逐年增加,破碎化程度不断加深。研究期间草地面积减少,耕地、林地、水域、建设用地面积增加。耕地景观的破碎度指数、优势度指数、干扰度指数也随之增加,致使损失度指数变大,说明耕地受干扰程度不断增强,损失程度增大。政府实施的退耕还林政策对林地的保护已有成效,致使其面积和斑块数以及优势度指数在研究期间不断增加。建设用地面积增加幅度较大,斑块数量持续增加,景观优势度增加,分离度减小,对景观格局影响较大。

(3)对比研究区1995年、2000年、2005年、2010年和2015年五期综合生态风险面积比例变化表和空间分布图,可以看出研究区生态风险空间差异大,各风险等级面积均有所变化,生态风险指数以低、中等级为主,大体以罗山为中心向周围区域呈扩散状增加。1995—2000年,最低生态风险和较低生态风险面积比例增加,其他等级生态风险面积比例均下降。2005—2010年,最低生态风险、较低生态风险和较高生态风险面积比例增加,中生态风险面积比例下降。2010—2015年,最低生态风险和中生态风险面积比例增加,较低生态风险和较高生态风险面积比例降低。研究始末,最低生态风险、较低生态风险和中生态风险面积比例增加,其他生态风险面积比例降低,说明研究区整体生态风险有所下降,生态风险程度降低。

红寺堡安置区生态风险程度逐渐降低,但生态风险程度变化起伏大,而且不具有规律性,同时随着安置区建设以及人类活动范围的不断扩张、安置区生态环境的保护与建设对景观格局产生巨大影响,使其生态风险存在较大空间差异。除此之外,安置区移民习俗以及生产生活方式等都会引起生态风险。本文所构建的生态风险值是以景观格局指数为指标来评价红寺堡移民安置区的相对生态风险,并不具有绝对性,但是研究区景观格局的变化势必会引起生态风险的变化,利用多时段的景观结构信息结合空间统计的方法可以定量的描述研究区相对景观生态风险程度,揭示生态风险的空间分布特征和动态变化。

参考文献(References):

[1] 张军以, 王腊春, 苏维词. 环境移民可持续生计研究进展. 生态环境学报,2015,24(6):1085- 1092.

[2] 孙菱, 唐蒙, 丁环艳, 张学梅.大中型水电工程移民国内研究综述. 技术与市场,2015,22 (12): 352- 354.

[3] 曹志杰, 陈绍军. 气候变化条件下的气候移民问题及对策分析. 长江流域资源与环境,2013,22(4):527- 534.

[4] 程丹, 王兆清, 李富忠. 易地扶贫搬迁研究—以山西省五台县为例. 天津农业科学,2015,21(1):70- 73.

[5] 贾耀锋. 中国生态移民效益评估研究综述. 资源科学,2016,38(08):1550-1560.

[6] Li Y J, LópezCarr D, Chen W J.Factors affecting migration intentions in ecological restoration areas and their implications for the sustainability of ecological migration policy in Arid Northwest China. Sustainability,2014,6(12):8639- 8660.

[7] 杜发春. 国外生态移民研究述评. 民族研究,2014,(02):109-120,126-126.

[8] 刘红, 马博, 王润球. 基于可持续生计视角的阿拉善生态移民研究. 中央民族大学学报(哲学社会科学版),2014,41(05):31- 40.

[9] 王永平, 吴晓秋, 黄海燕. 土地资源稀缺地区生态移民安置模式探讨——以贵州省为例. 生态经济,2014,30(1):66- 69,82- 82.

[10] 刘小鹏, 王亚娟. 我国生态移民与生态环境关系研究进展. 宁夏大学学报:自然科学版,2013,34(2):173- 176.

[11] 杨显明, 米文宝, 齐拓野, 程子彪. 宁夏生态移民效益评价研究. 干旱区资源与环境,2013,27(04):16-23.

[12] 吴炳方, 陈永柏, 臧小平, 尹锴, 刘远新. 三峡工程建设期生态环境演变驱动力机制浅析. 长江流域资源与环境,2011,20(3):262- 268.

[13] 闵庆文, 张永勋, 赵贵根. 三江源移民安置区农户能源利用及对生态环境影响——以贵南县为例. 资源科学,2012,34(11):2018- 2025.

[14] 李永红, 刘小鹏, 裴银宝, 安琼, 韩文文. 生态移民安置区城镇土地利用变化研究——以宁夏红寺堡镇为例.宁夏大学学报:自然科学版,2016,37(3):372- 377.

[15] 姜仁贵, 解建仓, 汪妮, 李建勋. 水库移民安置中水土资源优化配置与生态补偿. 水土保持学报,2012,26(2):229- 233,240- 240.

[16] 康鹏, 陈卫平, 王美娥. 基于生态系统服务的生态风险评价研究进展. 生态学报,2016,36(05):1192- 1203.

[17] 裴欢, 魏勇, 王晓妍, 覃志豪, 侯春良. 耕地景观生态安全评价方法及其应用. 农业工程学报,2014,30(9):212- 219.

[18] 刘焱序, 王仰麒, 彭建, 张甜, 魏海. 基于生态适应性循环三维框架的城市景观生态风险评价. 地理学报,2015,70(7):1052- 1067.

[19] 巩杰, 赵彩霞, 谢余初, 高彦净. 基于景观格局的甘肃白龙江流域生态风险评价与管理. 应用生态学报,2014,25(07):2041- 2048.

[20] 龚艳冰. 基于正态云模型和熵权的河西走廊城市化生态风险综合评价. 干旱区资源与环境,2012,26(5):169- 174.

[21] 刘世梁, 刘琦, 张兆苓, 邓丽, 董世魁. 云南省红河流域景观生态风险及驱动力分析. 生态学报,2014,34(13):3728- 3734.

[22] 张雅洲, 谢小平. 基于RS和GIS的南四湖生态风险评价. 生态学报,2015,35(5):1371- 1377.

[23] 李玉珍, 张永福, 安放舟. 基于GIS的新和县土地利用生态风险分析. 水土保持研究.2015,22(1):172- 175,180- 180.

[24] 谢余初, 巩杰, 赵彩霞. 甘肃白龙江流域水土流失的景观生态风险评价. 生态学杂志,2014,33(3):702- 708.

[25] 肖武, 李素萃, 王铮, 杨耀淇, 王涛. 高潜水位煤矿区生态风险识别与评价. 生态学报,2016,36(17):5611- 5619.

[26] 钟林生, 李萍. 甘肃省阿万仓湿地旅游开发生态风险评价及管理对策. 地理科学进展,2014,33(11):1444- 1451.

[27] 吴健生, 乔娜, 彭建, 黄秀兰, 刘建政, 潘雅婧. 露天矿区景观生态风险空间分异. 生态学报,2013,33(12):3816-3824.

[28] 李潇然, 李阳兵, 韩芳芳. 基于土地利用的三峡库区生态屏障带生态风险评价. 水土保持通报,2015,35(4):188- 194.

[29] 石浩朋, 于开芹, 冯永军. 基于景观结构的城乡结合部生态风险分析——以泰安市岱岳区为例. 应用生态学报,2013,24(3):705- 712.

[30] 赵岩洁, 李阳兵, 邵景安. 基于土地利用变化的三峡库区小流域生态风险评价——以草堂溪为例. 自然资源学报,2013,28(6):944- 956.

[31] 潘雅婧, 王仰麟, 彭建, 韩忆楠. 矿区生态风险评价研究述评. 生态学报,2012,32(20):6566- 6574.

[32] 盛书薇, 董斌, 李鑫, 李欣阳, 汪庆, 杨少文, 汪涛, 杨李, 钱国英. 升金湖国家自然保护区土地利用生态风险评价. 水土保持通报,2015,35(3):305- 310.

[33] 魏伟, 石培基, 雷莉, 周俊菊, 颉斌斌. 基于景观结构和空间统计方法的绿洲区生态风险分析——以石羊河武威、民勤绿洲为例. 自然资源学报,2014,29(12):2023- 2035.

[34] 彭建, 谢盼, 刘焱序, 胡晓旭. 低丘缓坡建设开发综合生态风险评价及发展权衡——以大理白族自治州为例.地理学报,2015,70(11):1747- 1761.

[35] 曾勇. 区域生态风险评价——以呼和浩特市区为例. 生态学报,2010,30(03):668- 673.

[36] 吴莉, 侯西勇, 徐新良, 邸向红. 山东沿海地区土地利用和景观格局变化. 农业工程学报,2013,29(5):207- 216.

[37] 杜悦悦, 彭建, 赵士权, 胡智超, 王仰麟. 西南山地滑坡灾害生态风险评价——以大理白族自治州为例. 地理学报,2016,71(9):1544- 1561.

[38] 张杨, 严金明, 江平, 杨乃. 基于正态云模型的湖北省土地资源生态安全评价. 农业工程学报,2013,29(22):252- 258.

[39] 许开鹏, 王晶晶, 迟妍妍, 刘敏, 鲁海杰. 基于综合生态风险的云贵高原土地利用优化与持续利用对策. 生态学报,2016,36(03):821- 827.

[40] 高宾, 李小玉, 李志刚, 陈玮, 何兴元, 齐善忠. 基于景观格局的锦州湾沿海经济开发区生态风险分析. 生态学报,2011,31(12):3441- 3450.

[41] 张利, 周亚鹏, 门明新, 许皞, 王树涛. 基于不同种类生态安全的土地利用情景模拟. 农业工程学报,2015,31(5):308- 316.

[42] 王劲峰, 徐成东. 地理探测器:原理与展望. 地理学报,2017,72(1):116- 134.