涪陵区城乡一体化发展水平综合评价及其对策

2018-06-05洪业应

洪业应

(中共重庆市涪陵区委党校,重庆 涪陵 408000)

重庆市涪陵区是工业发展为主的城市,工业产值占据“半壁江山”。2017年涪陵区常住人口城镇化率为67%,其农村常住居民人均纯收入13480元,远远低于城镇常住居民33700元的人均可支配收入。目前,农村仍然在很多方面落后于城镇,城乡之间的沟通、交流等方面仍存在诸多障碍。涪陵区“十三五”规划中明确提出了要坚持统筹城乡发展,加快推进“三农”现代化进程的目标。因此,调整城乡关系,破解城乡二元结构,推进涪陵城乡一体化建设对全面建成小康社会具有积极意义。

本研究通过理论研究和实证分析,结合城乡二元结构凸显、工业发展的涪陵区为研究个案,分析涪陵区在重庆市直辖以来不同时期的城乡一体化发展特点,构建城乡一体化评价指标体系,对涪陵区城乡一体化发展水平进行测度和评价,以期为相似背景区域开展城乡一体化研究提供一定参考。

1 涪陵区城乡一体化发展水平综合评价模型构建

1.1 评价指标体系的构建原则

城乡一体化评价指标是区域发展水平的指示器。科学的评价指标体系既要符合区域城乡一体化发展阶段,又要与现实情况有较高吻合度。为此,城乡一体化评价指标体系应遵循以下原则:(1)综合性与全面性;(2)可比性和代表性;(3)可行性和可操作性。根据上述原则对区域城乡一体化发展水平做出比较科学的评价,从而探求城乡系统内部的主要信息及其影响城乡一体化水平的主要因素,为政策制定者提供一定经验参考和提高政策制定的有效性和针对性。

1.2 指标的选择

城乡一体化指标综合体现了城乡融合、协调发展的水平。本研究在借鉴相关研究基础上,认为城乡一体化是城乡二元结构逐渐减弱、城乡生产生活方式趋于融合的一种过程,而这过程中必然涵盖了“二元”经济结构特征。同时,城乡居民恩格尔系数、城乡居民收入差距、劳动生产率和城镇化水平等指标则能够直接反映城乡一体化发展水平。因此,鉴于数据的可得性,指标选取的代表性,以及数据可操作性等原则,选取城乡居民恩格尔系数差异度、城乡居民收入差异度、二元对比差异度和城镇化水平等指标来反映涪陵区城乡一体化发展水平。

1.2.1 城镇化水平 城镇化主要由土地和人口两种要素组成。学界对人口城镇化的研究认同度较高,故本文所讨论的城镇化主要是指人口城镇化。目前主要使用两种方法测量:一是城镇常住人口占总人口的比重,即人口城镇化率;二是非农业就业人口占总就业人口的比重,即就业城镇化率。基于城乡一体化及其数据的可得性原则,选用人口城镇化率来度量城镇化水平,用U来表示,为正向指标,U值越大,城镇化水平越高,则表明城乡一体化实现程度趋于良好循环状态。

1.2.2 二元对比差异度 二元对比差异度也称二元生产率对比系数,是反映城乡二元结构特征总体发展水平的常用指标。本文借鉴盛嘉的研究[1],采用R指标来测度二元对比系数,R=农业比较劳动生产率/非农业比较劳动生产率,为正向指标,R值越大,表明区域城乡二元经济结构状况越差,农业部门与非农业部门的差别化程度越小,产业发展协调度相对更高;反之,区域城乡二元结构特征越明显。

1.2.3 城乡居民收入差异度 它是反映城乡居民生活水平程度的一个常用指标,既直观又便于操作。借鉴宋雨洁的研究成果[2],采用I指标来测度城乡居民收入差异系数,I=农村常住居民家庭人均纯收入/城镇常住居民家庭人均可支配收入,为正向指标,I值越大,表明区域城乡居民收入差距越小,收入分配可能越趋于公平,从而反映出区域城乡一体化程度越高;反之,其二元结构特征越明显。

1.2.4 城乡居民恩格尔系数差异度 它主要是反映城乡居民生活水平的差异情况,体现城乡一体化程度的重要指标,并被诸多学者所验证。本文借鉴宋雨洁的研究[2],采用E指标来测度城乡居民恩格尔系数差异程度,E=农村居民家庭恩格尔系数-城镇居民家庭恩格尔系数,为反向指标,E值越大,表明区域城乡居民生活水平差距越大,二元结构特征越明显;反之,越有利于城乡一体化实现程度。

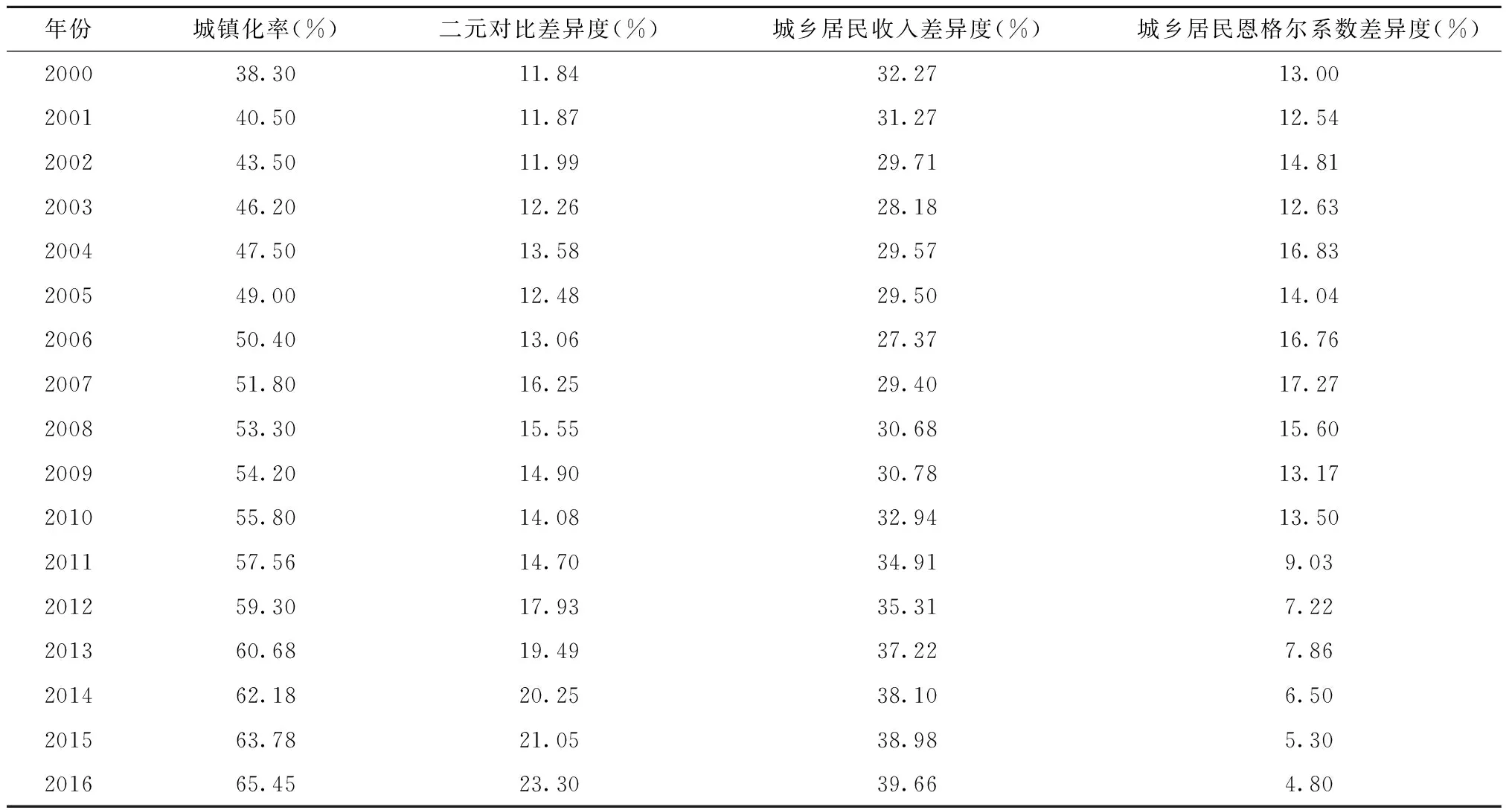

1.3 数据来源

选取涪陵区2000-2016年的城乡一体化的相关变量数据。变量有:U—城镇化率,R—二元对比差异度,I—城乡居民收入差异度,E—城乡居民恩格尔系数差异度等指标。上述指标选取的数据均来出于《涪陵统计年鉴(2001-2017年)》《2017年涪陵区国民经济和社会发展统计公报》等统计部门公开出版的数据,如表1所示。

2 涪陵区城乡一体化发展水平实证分析

2.1 研究方法

主成分分析法,也称主分量分析,旨在通过运用降维的思想,将原先众多指标中选取一组综合关联度高的指标,重新组合成一组新的且无相关的综合指标,来代替原来的指标[3]。

该方法主要有以下步骤:(1)确定分析变量,收集数据;(2)指标正向标准化处理;(3)对原始数据进行标准化处理;(4)由标准化后的数据求协方差矩阵,即原始数据的相关矩阵;(5)求特征方程|λI-R|=0的非负特征根λi(i=1,…,m)及特征向量e=e1,e2,…em;(6)计算主成分贡献率和累计贡献率;(7)计算综合评价得分,详细步骤参照参考文献[3]。

2.2 实证分析

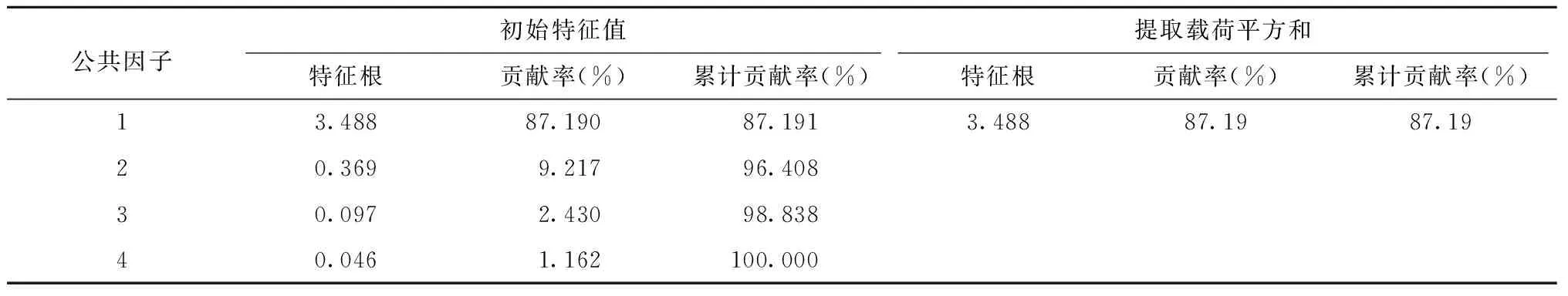

基于《涪陵统计年鉴(2001-2017年)》《2017年涪陵经济社会发展统计公报》等公开数据为基础,首先将原始数据进行标准化处理,然后导入SPSS11.5软件,逐步获取分析数据。根据累计方差贡献率≥85%的原则,选取1个公共因子(表2)作为分析涪陵城乡一体化发展现状的综合变量。

表1 涪陵区2000-2016年城乡一体化发展水平及综合得分情况

注:根据《涪陵统计年鉴(2001-2017年)》整理、计算获得。

表2 特征值与方差贡献率

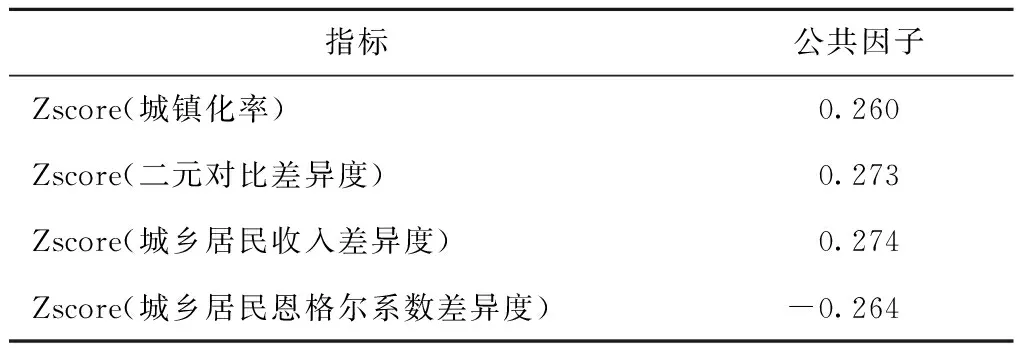

主成分分析中,由于原始因子载荷矩阵未能详细解释各公共因子的含义,因此一般采用方差最大正交旋转方法来促使各指标在某一公共因子中产生较高的载荷。根据方差最大正交4次旋转方法来获取涪陵城乡一体化的变量数据,见表3所示。

表3 旋转后的因子载荷矩阵

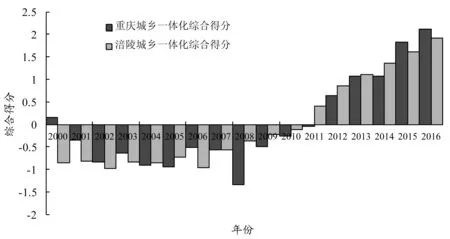

由表3可知,方差经过4次最大正交旋转后,提取的1个公共因子就可以反映出目前涪陵区城乡一体化水平发展总体程度特征。基于回归分析法,运用公式Fi=∑ωi测算出各因子得分,其中ωi为因子得分系数矩阵;xi为经过指标标准化后的变量。根据SPSS 11.5软件中Zscore标准化后的指标数据,结合因子得分系数矩阵,在测算公共因子得分基础上运用因子方差累计贡献率占总方差贡献率的比重作为权重加权,得出涪陵区城乡一体化发展水平综合得分,即F=(3.488×F1)/3.488,同理测算出重庆市城乡一体化发展水平综合得分(图1)。由图1可知,涪陵区城乡一体化发展水平与重庆市大体相当,但涪陵区城乡一体化综合得分要稍低于重庆市,即涪陵区城乡一体化实现程度要低于重庆市。另外,通过选取4个指标来综合反映涪陵区城乡一体化发展水平的情况来看,总体效果较好。

借鉴刘伯霞等的研究[4],将城乡一体化划分为5个发展阶段的指标区间进行对照分析。结合涪陵区相关数据,得出2016年涪陵区城乡一体化发展实现程度和阶段特征(表4)。

图1 2000-2016年涪陵区城乡一体化发展水平综合得分情况

表4 2016年涪陵区城乡一体化实现程度

表4显示,涪陵区城乡一体化实现程度总体较好,即二元结构趋于城乡一体化过渡阶段;但也存在个别指标实现程度不够理想,如,从二元对比差异度(R)来看,涪陵区仍处于城乡一体化实现程度的第一阶段,即处于二元结构状态;从城乡居民收入差异度(I)来看,仍处于城乡一体化实现程度的第一阶段,即处于二元结构状态;从城镇化水平(U)来看,处于二元结构向城乡一体化过渡后期,即第三阶段。

(1)二元对比差异度(R)较高,城乡产业发展不协调。这种二元经济结构特征非常明显,尤其是农村劳动生产率水平低,城乡劳动生产率差距较大。涪陵区农业劳动生产率从2000年的25.83%提高到2016年的28.29%;非农劳动生产率却从2000年的192%下降到2016年的121%,即非农劳动生产率是农业劳动生产率的8.4倍下降到4.3倍。由此可见,农业现代化水平较低和农村剩余劳动力转移缓慢是导致涪陵区农业比较劳动力水平低和农业劳动生产率低的重要原因。这导致其城乡产业发展不协调。这与涪陵区经济的发展主要依靠工业发展有密切关系。

(2)农民收入水平较低,城乡收入差距较大。2000-2016年涪陵农村居民人均纯收入从1822元增加到12253元,与之相对应的城乡居民人均可支配收入之比从3.09倍下降到2.52倍,虽然城乡居民收入差距在缩小,但差距仍然较大。农村居民人均纯收入增长相对缓慢,差距较大,导致农村居民消费水平也相对较低,进而拉大城乡差距,并最终导致涪陵城乡一体化水平较低。此外,若将养老、医疗等社会公共服务方面的间接收入差距纳入考虑来看的话,实际城乡差距更大。这种城乡居民收入差距的过大,不利于城乡二元结构的消除,从而增加了城乡一体化的实现难度。

综上,涪陵区需要重点关注提高农业劳动生产率和加大农业剩余劳动力转移程度,还需增加农民收入的渠道,缩小城乡居民收入差距,进而推进涪陵城乡一体化实现程度。

3 对策建议

以“城区提档升级,镇(乡)完善功能、村(社区)规范管理”为工作主线,加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡建设协调推进。

3.1 完善城乡发展一体化体制机制

坚持因地制宜、量力而行、尽力而为,严格按照城乡规划要求、工程技术标准和规范,有序推进城乡建设。

3.1.1 推进城乡交通基础设施一体化 推动城市基础设施向农村延伸,增强交通承载和辐射能力,加速农村与城市对接。加快构建现代综合交通体系,建设渝东综合交通枢纽和物流大通道,增强区域性中心城市承载能力,发挥对周边地区交通联系、产业传递、服务分担等功能。构建公路运输网络,加强铁路枢纽建设,强化水运枢纽功能,实现城乡交通设施一体化。

3.1.2 推进城乡公共服务设施一体化 注重公共空间打造,靓化城市门户,开敞城市空间,打造城市节点。高标准、高品质建设广场、公园、绿地及标志性建筑,延续历史记忆,统筹建筑色彩,提升城市品位。完善城乡供水、供电、供气通信配套。加强科教、文卫、商贸和物流等公共服务设施建设。加快城区和城镇便民利民设施建设、保障性住房建设,加强农民新村建设和农村危旧房改造。大力发展公共交通,加快客运站场建设。

3.1.3 推进城乡生态环境保护一体化 转变城镇发展方式,树立生态文明理念,推进城乡生态环境保护一体化。积极发展循环经济,节约能源,加强生态环境综合整治。强化节能减排,推动节约式发展。加大各乡镇污染源综合治理力度。加快建成污水处理、垃圾收运项目。加强农村饮用水源保护,建设农村饮水安全工程。

3.2 加快农业现代化进程

坚持在工业化、城镇化的深入发展中同步推进农业现代化,着眼“城乡统筹”和“缩差共富”,加快转变农业发展方式,提高农业可持续发展能力。

3.2.1 保障农产品安全有效供给 稳定粮油生产,落实粮油生产补贴。扩大“菜篮子”产品生产。加快长江三峡柑橘产业带建设、商品鱼基地和库区生态渔场建设,实施茶叶振兴计划。提升特色产业,推进中药材、蚕桑、烟叶、木本油料等特色产业提质增效。搞活农产品流通,推进大宗农产品仓储物流建设,创新农产品流通方式,深化产销对接,降低农产品成本。继续推行农产品质量安全产业链监管模式,实现区乡有机构、监管到村社、检测全覆盖。

3.2.2 深化农业经营机制改革 完善强农惠农政策,加大“三农”投入力度。加强农业基础设施建设,健全专项资金管理机制,确保投入产出效益。健全农业生产经营社会保障体系,降低农业经营风险。健全农业产业化政策扶持体系,在财政、税收、用地、用电等方面制定扶持政策。建立与现代农业生产经营相适应的生产经营体系,加快土地流转进程,促进农业生产规模化、产业化、集约化。加强土地流转管理,制定土地流转配套措施,及时调解土地流转各类纠纷,保障农民流转权益。

3.2.3 构建新型农业经营体系 大力培育农业新型经营主体,鼓励发展专业合作、股份合作等农民合作社。主攻榨菜、畜牧、桑果、蔬菜四大特色农业基地,重点扶持发展渔业、中药材、烤烟等后续骨干产业。

3.2.4 推进农业科技创新 加强农业企业技术研发与产业转型升级,同时培育以企业为主导的农业产业技术创新联盟。强化农业技术推广服务,健全基层农业公共服务。引导农业专业合作社开展农业技术服务,打造柑橘、肉牛、土鸡、生态渔业、榨菜、金银花等现代农业产业技术体系。

3.3 加快乡村振兴发展

坚持“农民为本、生态优先、因地制宜、乡镇为主”的原则,按照“规划先行、重点示范、面上推进”的思路,科学规划县域村镇体系,推进农村管理体制建设、农村基础设施建设、农村公共服务建设、农村文明素质建设,建设农民幸福生活的美好家园。

3.3.1 推进农村管理体制建设 依法管理与制度创新相结合,建立农村管理新架构,健全农村管理新机制。进一步加强农村基层组织建设,加强“一事一议”筹资筹劳规范管理,提高村级政务运行公开化、透明化。持续推进村级民主政治建设,完善村级民主选举、民主决策、民主监督、民主管理制度,实现基层民主制度化、规范化和程序化。加强干部队伍规范化管理,健全干部考评监督、教育培训等机制。强化农村法制队伍建设,建立健全为民服务长效机制、矛盾纠纷调处机制、治安防范应对机制。

3.3.2 推进农村基础设施建设 按照“村村通公路、户户通便道”要求,深入推进农村通畅工程建设。加强农村公路建设补助,大力建设园区路、产业路和人行便道。加强中低产田及低效林改造。继续实施农村电网改造升级工程,提升农村供电能力和可靠性,实现城乡用电同网同价。

3.3.3 推进农村公共服务建设 完善农村最低生活保障制度,做到应保尽保。完善农村养老保险体系,实现农村五保老人财政集中供养体系。建立社会救助帮扶体系。建立大病救助资金,对重大病残在合作医疗之外实施救助。建立应急救灾资金,确保受灾群众生产生活得到及时救助。完善农村便民服务设施,增加农村商品零售、餐饮及其他生活服务网点。深入开展农村环境综合整治,推进农村垃圾、污水处理和土壤环境整治。推进农村区域性医疗卫生服务中心建设,完成基层医疗卫生机构标准化建设。

3.3.4 推进农村文明素质建设 加大农村教育投入力度,切实改善农村办学条件。推进义务教育学校标准化建设,积极发展农村学前教育,加强农村教师队伍建设。建立健全新型职业化农民教育、培训体系。坚持加强精神文明教育,引导农民自觉接受现代文明。坚持加强科普知识教育,引导农民破除迷信、远离邪教、移风易俗、崇尚科学。坚持加强法制宣传教育,增强农民依法维权、依法履行义务、依法参与社会事务的意识。

参考文献:

[1]盛嘉. 城乡一体化背景下长兴县乡村空间整合研究[D]. 苏州:苏州科技学院,2012.

[2]宋雨洁. 安徽省城乡一体化水平评价与发展路径研究[D]. 合肥:安徽大学,2013.

[3]何晓群. 现代统计分析方法与应用[M]. 北京:中国人民大学出版社,1998:281-314.

[4]刘伯霞,刘东洋. 甘肃省城乡一体化发展存在的问题及对策[J]. 小城镇建设,2016(10):56-62.