贵州省旅游产业与交通系统耦合协调度分析

2018-06-04

(贵州大学管理学院 贵州贵阳 550000)

旅游业被誉为无烟工业,具有产业关联度高,消费、发展动力足,内生潜力大,价值、品牌、生态综合效应好的特质。随着大家“旅居”意识的逐步提高,“全域旅游”战略定位的日渐升温,旅游业迎来了发展机遇。近年来贵州省旅游业呈现高位增长、总量扩张、结构优化、质效双收的井喷式增长态势,且旅游业已成为推动全省经济发展和产业转型升级的重要产业之一。

交通是发展旅游产业的基础保障,是旅游通道的物质载体,是连接旅游客源地和目的地的重要经济纽带[1]。学术界关于旅游产业和交通之间的关联性研究在广度和深度上均有较丰富的成果。理论研究主要集中在交通对区域旅游的影响、交通与旅游目的地的关系以及旅游交通规划[2-5]、旅游交通与旅游经济的关联性[6-8]等方面;实证研究多是通过耦合协调模型实证分析旅游流、旅游经济与交通空间的相关关系[9-10]。旅游产业与交通系统耦合的主要影响因素研究主要集中研究传统旅游大省或发达城市,对贵州的研究较少。此外,关于贵州旅游产业与交通系统耦合协调发展的相关研究也存在空白。

因此,本文拟构建贵州旅游产业和交通系统发展水平评价指标体系,借鉴耦合—协调理论,以2000—2015年旅游产业数据和交通系统数据验证两系统耦合协调发展水平,从时序上分析两者耦合协调状况及内在作用机理,以期为提高贵州省旅游产业和交通系统耦合协调发展水平提供理论参考。

1 旅游产业与交通系统的互动关系

1.1 交通的高可达性促进旅游产业发展

空间异地性和消费大众性是现代旅游活动的特征,因此,交通的完善度和可达性对旅游产业的发展具有深远的意义。交通的可达性越高,“时空压缩”效应越明显,越有利于旅游流向旅游目的地加速集聚;交通的完备性越高,越能缩短游客中转时间成本,增强旅游目的地的“吸附力”。交通的可达性提高可直接从安全性、便捷性、多样性方面满足游客的现实需求和潜在需求,有利于完善旅游目的地形象和增加旅游收入。

旅游产业和交通的关系可视为供给和需求关系。旅游流的大小是旅游需求的外在表现,交通的综合水平反映旅游供给的现状,两系统互为补充、相互作用、交互耦合。旅游活动的异地性增强了旅游产业和交通的联系,交通的可达性和旅游活动的空间移动均与经济成本和时间成本紧密相关。因此,完善贵州省水、陆、空立体交通网框架建设,提高交通综合发展水平是两系统协调发展的必然要求。交通可达性和便捷性的高低直接决定“时空压缩”效应的大小、时间成本的节约程度,直接影响旅游流的大小、交通客流量的大小,高可达性可间接加速旅游客流量的周转、旅游产业的集聚和升级,有利于提高城市旅游经济的效益和价值,促进旅游产业持续发展,增强城市旅游经济活力。

1.2 旅游产业的发展倒逼旅游交通的发展

旅游业的快速发展直接关联着旅游产业市场战略决策、旅游产品二次开发、旅游形象的重塑和升级,进而对区域旅游经济和交通供需产生影响。旅游产业的快速发展直观体现为旅游目的地游客接待量大幅增长、城市旅游经济规模扩大,间接表现为旅游消费者对交通安全、交通便捷、交通环境、交通换乘方式的需求,需求的增加“倒逼”交通发展。

旅游目的地客流量增加会刺激旅游目的地消费,带动相关产业的集聚,增加旅游交通安全、便捷、畅通等需求。旅游产业的发展能有效拉动交通发展,促进城市公路、铁路、航空和水运立体交通体系建设,促进交通基础设施完善和交通服务水平、交通综合质量提升。旅游产业和交通系统均包含多个复杂要素,系统及要素间相辅相成、互相促进。旅游产业和交通系统的协调水平和耦合度成为衡量地区旅游产业和交通系统是否健康发展的重要标尺。

2 研究方法

2.1 综合评价模型

旅游产业系统和交通系统组成要素不同,但二者相互影响。本文拟采用集成方法测算各个指标对复合子系统的贡献程度,采用线性加权法衡量和评价旅游产业和交通系统的综合发展水平。公式如下:

(1)

其中,U1、U2分别表示旅游产业系统、交通系统的综合发展水平,用以衡量子系统对总系统有序度的贡献的大小;i代表子系统;j代表指标;n是指标总量;λij为第i个系统中第j项指标的权重;uij为第j项指标对系统贡献大小的功效系数。

2.2 耦合—协调模型

耦合指两个及以上系统或运动形式在一种或多种参数作用下,彼此相互影响、作用的现象。耦合可以反映多系统良性互动、促进、协调的动态关联关系。耦合度反映系统或要素(指标)间影响作用的强弱程度。协调度指两个及以上系统(要素)之间配合妥当、发展一致、良性循环的健康水平,反映系统(要素)间协调状况的优劣程度。耦合协调度则体现系统(要素)间相互作用的良性耦合程度,描述系统由复杂变简单、无序走向有序的变化特征与规律,包含耦合度的强弱大小和协调水平的健康程度。贵州旅游产业与交通系统的耦合协调度模型如下:

(2)

(3)

T=αU1+βU2

(4)

其中:D为耦合协调度(0≤D≤1);C为旅游产业与交通系统的耦合度;U1和U2分别代表旅游产业、交通系统的综合发展水平;T是反映旅游产业与交通系统发展水平对协调度贡献的综合评价指数;α和β是待定系数,系数大小代表旅游产业与交通系统的重要性。本文认为旅游业的发展不仅与产业战略规划和自身吸引力有关,同时与交通的通达性和便捷性相关。本文通过专家打分法得出α=0.58,β=0.42。为直观、清晰地反映旅游产业和交通系统的耦合协调指数、协调度等级、耦合度等级,本文将耦合协调度的等级进行如下分类(见表1)。

表1 耦合协调度绝对等级划分标准

注:表1的编制参考了张春晖、马耀峰等[9]和尹春燕[10]的文章。

2.3 无量纲化处理和确定极值

xij是第i个系统中第j个指标,uij是xij(i=1,2;j=1,2,…,n)的功效系数,max(xij)、min(xij)分别代表子系统某个指标的最大值、最小值,反映平稳状态系统上下临界点的序参量取值。由此可知:功效系数uij有正、负功效的区别;正指标xij值越大,正向贡献程度就越大;反之,负指标xij值越大,负向贡献程度就越大。公式如下:

(5)

无量纲化处理后,功效系数uij(0≤uij≤1)的大小代表变量xij对整个复合系统的贡献程度。uij越接近0,说明其贡献程度越低;uij越接近1,说明其贡献程度越高。

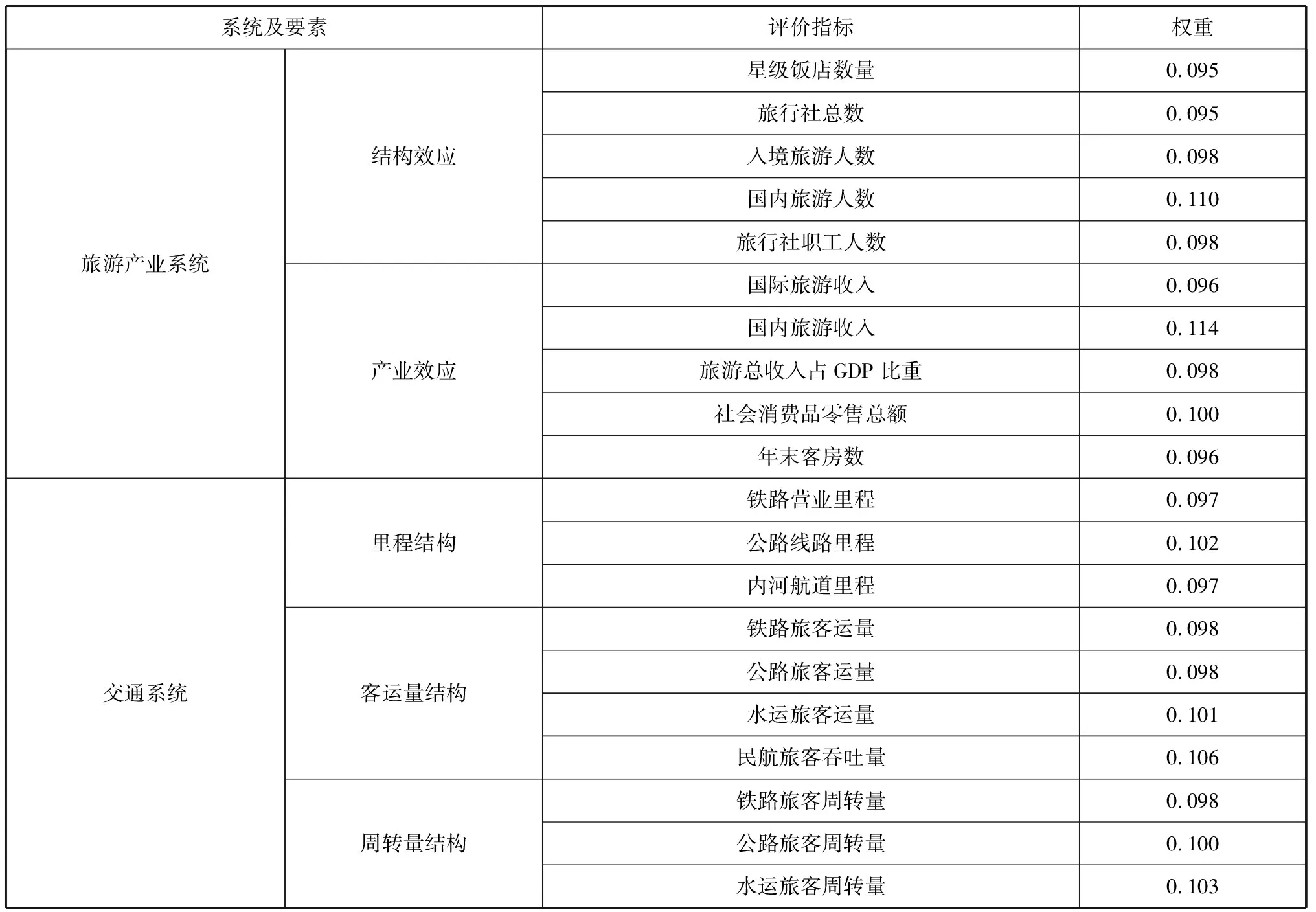

2.4 指标权重的确定

指标权重λij采用专家打分法,由多位专家根据经验主观判断各指标在旅游产业和交通系统发展水平评价指标体系中的重要程度并进行赋权。本文采用频度统计法构建旅游产业系统和交通系统的评价指标体系;同时,在问卷结构设计中将两个系统的指标赋权分开,目的是便于专家打分时区分系统并对各系统指标打分。参与打分的专家分别从事旅游经济、旅游规划、交通规划、交通经济以及城市经济学等方向的研究。本文通过现场访谈及调查问卷方式获取相关数据,共发放29份调查问卷,收回23份,有效问卷共20份。在获取数据后,对有效问卷的各指标得分进行统计、汇总、整理以及归一化处理,将各指标的最后得分值转化为相应的权重值,见表2。

表2 旅游产业系统和交通系统耦合发展指标体系及指标权重

3 旅游产业与交通系统的耦合机理分析

3.1 旅游产业与交通系统综合发展水平测度

基于旅游和交通两系统的互动关系和耦合机制,本文拟建立旅游产业和交通系统的综合评价指标体系。旅游产业子系统体现结构效应和产业效应,交通子系统从里程结构、客运量结构和周转量结构等3个方面共选取20个指标,见表2。

3.2 研究区域概况和数据来源

贵州省地处西南腹地,旅游资源种类多样、类型丰富。贵州省是世界知名的山地旅游目的地和山地旅游大省,属于典型的喀斯特地貌,拥有“山地公园省·多彩贵州风”旅游品牌。自西部大开发以来,贵州经济快速发展,旅游产业持续快速发展,交通日益完善,城市经济逐渐壮大。据贵州省旅游发展委员会最新统计资料显示,贵州旅游资源分为12大类,如地文景观、生物景观和水域风光等,共82679处。其中,国家A级旅游景区共177处,4A级及以上景区占比近一半,四星级及以上旅游饭店及全国重点文物保护单位均超过70家。贵州依托特色旅游资源和特有的“六度理论”②优势,加快发展乡村旅游、山地体育、健康养生、红色旅游及民俗文化等形式的旅游业,旅游总人数和收入保持高速增长,2016年旅游接待人数(5.31亿人次)同比增长41.2%,实现旅游总收入5027.54亿元。贵州省交通基础设施投资稳步提升,基本形成“水陆空”立体交通网,2016年年末公路通车里程19.15万公里,其中高速公路和高速铁路通车里程分别为5434.41公里、834.8公里,民航旅客吞吐量1873.83万人次。③

本文数据来源于2001—2016年《贵州省统计年鉴》、2000—2016年《贵州省国民经济和社会发展统计公报》《国家旅游统计年鉴》、贵州省旅游发展委员会及贵州省交通运输厅官方网站统计公报。对于相同年份同一指标数据不统一的,采用2005年、2010年、2015年三个特征年的截面数据。

3.3 数据处理和结果分析

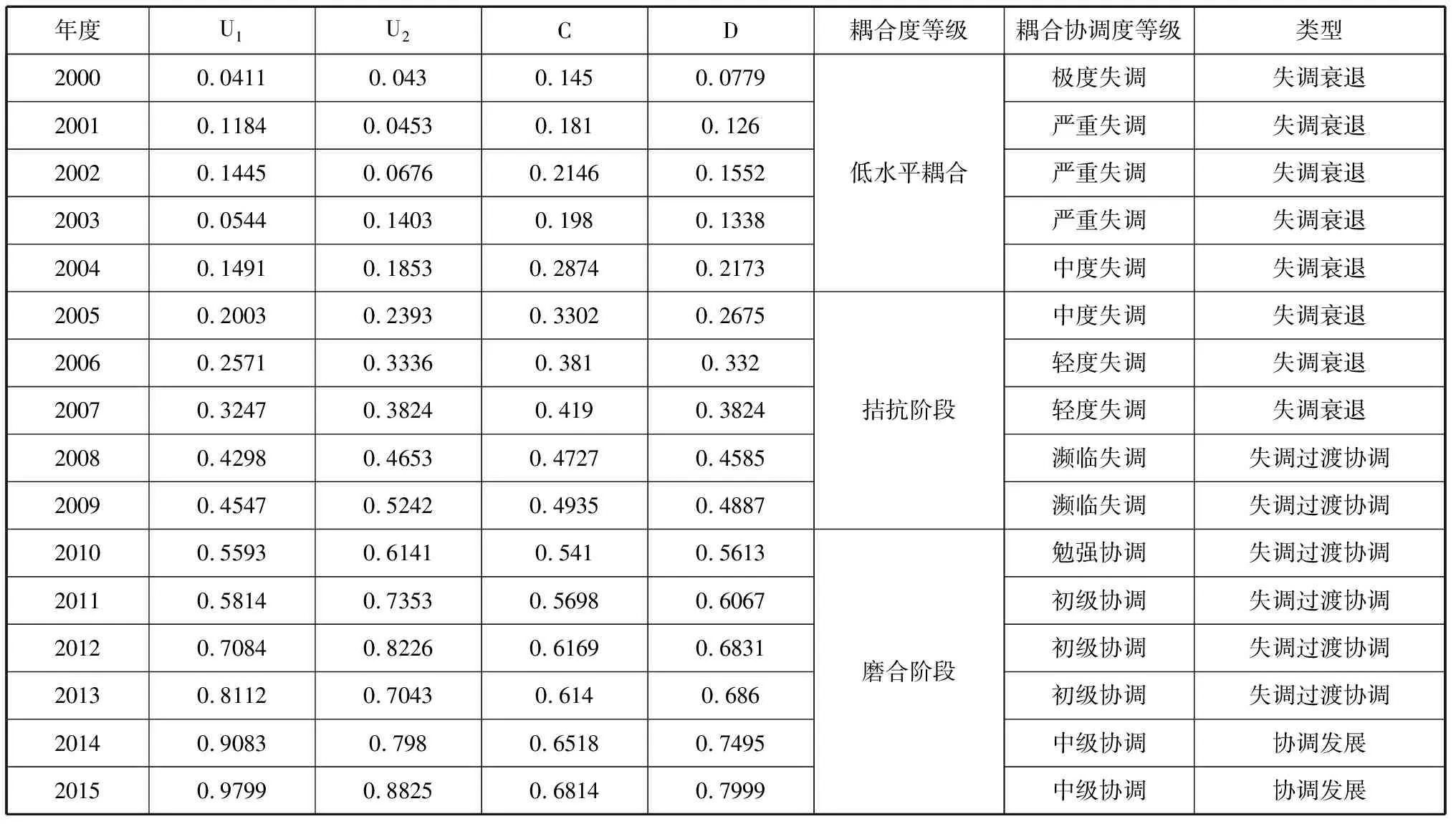

根据公式对原始数据进行处理,得到贵州省2000—2015年旅游产业和交通系统的综合发展水平u1、u2和耦合协调度D的计算结果,见表3。

表3 贵州省旅游产业系统和交通系统发展水平及耦合协调度等级

注:表3的编制参考了张春晖、马耀峰等的文章。[9]

3.3.1 旅游产业与交通系统整体水平日趋向好

数据显示旅游产业系统发展水平总体稳步提升,发展态势日趋向好。2000年的指数最低,为0.0411,2015年的指数最高达0.9799,自2009年起综合系统评价指数同比增幅加大。2012年后旅游产业发展水平领先,旅游产业发展水平由滞后向领先的跨越倒逼交通快速发展。

同时,2003—2012年交通系统发展水平稳步提升,且高于旅游产业的综合发展水平。2012年后交通系统总体水平滞后,但增幅与旅游产业系统相当,这得益于前期基础设施建设中旅游交通系统的发展和日渐完善。此时两系统处于磨合阶段,且耦合协调度均在0.68以上。近16年两系统发展趋势总体表现为在协调中平缓上升,耦合协调度逐渐增大,从极度失调转向中级协调。这说明旅游产业和交通系统各组成要素相互制约、相互作用,且处于持续动态的耦合发展进程中。

3.3.2 旅游产业与交通系统耦合协调度时序特征

通过对近16年数据分析发现:两个系统耦合协调度的变化规律在时序上具有明显的波动性和阶段性特征。这一方面说明两个系统间相互关联且存在明显差异,另一方面说明两系统的耦合协调度与经济社会发展阶段保持一致。结果显示:2004年以前旅游产业系统和交通系统的耦合协调度均低于0.2,整体水平较低,处于严重失调和极度失调阶段。主要原因是2002年前旅游产业和交通系统发展水平均较低,全交通系统发展水平增速慢,明显滞后于旅游产业发展水平。2003年旅游产业发展水平出现骤降,交通系统发展水平开始进入稳步提升阶段,旅游产业发展水平落后于交通系统发展水平。2003—2012年两系统耦合协调水平从失调向协调发展过渡,从严重失调历经中度失调、轻度失调发展到初级协调阶段。

2010年前两系统的发展水平指数增长趋势一致。2010—2012年间两系统发展水平差距增大,表现为各系统要素和指标间的互动效应不强,国内旅游人数及旅游收入等均稳步提高,但铁路营业里程和旅客周转量出现微弱下降态势,两系统间相互作用较弱,耦合协调度处于低水平阶段。2013—2015年两系统耦合协调度稳中向好。其中:2013年交通系统发展水平呈向下波动态势,两系统的耦合协调度同上年持平,仅达到初级协调水平,因此提升交通系统综合发展水平对提高两者的耦合协调度具有重要作用。2014—2015年,两系统耦合协调度稳步上升,两系统内部要素间的耦合协调态势逐渐向好,入境旅游人数和国际旅游人数的增长幅度与民航旅客吞吐量、铁路旅客运量及周转量增长趋势保持一致,进入磨合阶段,但公路和水运旅客量及周转量增长滞后。2015年公路旅客运量和周转量对系统的贡献分别为0.03和0.07,水运旅客运量和周转量对系统的贡献度分别为0.07和0.09。从分析可以看出,贵州需加大全省公路和水运交通建设力度。

3.3.3 旅游产业与交通系统耦合协调发展机理分析

综合耦合协调度和发展水平来看,旅游产业的发展在很大程度上依赖于完善的交通系统,原因是旅游目的地的交通基础设施和市政配套设施的提升对强化旅游产品策划、扩大旅游目的地接待能力、完善和升级旅游产业的服务体系等具有重要意义,完善的交通系统能拓宽旅游产业的空间服务范围和综合能力。

从时序上看,2001—2002年、2013—2015年贵州旅游产业发展水平快于交通系统发展水平,交通的短板效应在一定程度上影响了旅游产业的发展。2000年旅游产业发展水平低于交通系统,主要原因是旅游资源开发和整合不够,集聚效应低;2003—2012年交通发展水平领先,旅游产业发展水平滞后,该时期贵州旅游交通主要以公路和铁路为主,资源分布参差不齐,国内旅游接待人次少且收入较低,交通对游客的集散作用不明显。近年来贵州交通快速发展,立体交通网对旅游产业发展的推动作用显著,但公路客运周转量、民航客运吞吐量、公路客运量对系统的贡献度较小,因此仍需提升航空、铁路和公路的建设力度和无缝连接,提高交通可达性和便捷性,提升旅游目的地城市的知名度和形象,增强旅游目的地的核心吸引力,从而提升城市旅游人气,增加旅游总收入,推动旅游产业和交通系统耦合协调发展,促进城市旅游经济健康发展。

4 结论

通过耦合协调模型实证分析发现:第一,旅游产业和交通系统耦合发展特征突出,系统及要素之间彼此互推共进,系统及要素的组织、演化结果通过旅游产业和交通系统耦合协调发展水平体现出来。第二,旅游产业和交通系统发展水平、耦合协调度增幅均较大。其中,旅游产业综合指数从2000年0.0411上升到2015年0.9799,累计增加0.9388;旅游交通综合指数从2000年的0.043上升到2015年的0.8825,累计增加0.8395;两系统耦合协调度从2000年的0.0779提高到2015年的0.7999。第三,两系统耦合协调发展水平时序特征明显。2004年前两系统处于严重失调阶段,2004—2013年间介于中度失调和初级协调阶段,2015年达到中级协调阶段。

宏观层面,2000—2015年,贵州省旅游产业与交通系统的耦合协调水平整体偏低,但逐年提高(2003年除外);关键要素对系统的贡献程度、系统综合发展水平、两系统的互动耦合水平有明显作用。中观层面,两系统的耦合协调度与交通发展趋势紧密联系,交通系统发展滞后制约两系统的耦合协调度水平提升,旅游产业的发展引领两系统耦合协调水平趋于向好。微观层面,交通对两系统耦合协调度的贡献表现为铁路和航空里程逐步增强,水运里程和公路的客运量贡献率较低,而水运客运量和周转量的贡献度均较小;因此,建议加快水路和公路建设,推动水运、公路与民航和铁路共同协调发展,建成水陆空立体无缝对接交通网平台。旅游产业对两系统耦合协调度的贡献表现为旅游总人数、旅游总收入占GDP比重、社会消费品零售总额、年末客房数的贡献效率较强,而星级饭店数量和旅行社职工人数的贡献度较低;因此,建议加快旅游产品升级,提高旅游服务质量和旅游接待能力,以增强旅游目的地的吸引力,加快旅游产业持续健康发展,加强两系统耦合协调发展水平。

注释:

① 尹春燕.基于GIS的乐山市城镇化水平测度及时空分异研究[D]. 重庆:西南大学, 2015.

② 六度指纬度、高度、温度、湿度、浓度、风度.

③ 数据来源于2016年贵州省国民经济和社会发展统计公报.

参考文献:

[1] 王兆峰.旅游交通对旅游产业发展影响的实证分析——以张家界为例[J]. 财经理论与实践,2009(4):112-116.

[2] 黄柯,祝建军,蒲素.我国旅游交通发展现状及研究述评[J].人文地理,2007(1):23-27.

[3] 卢松.旅游交通研究进展及启示[J].热带地理,2009(4):394-399.

[4] 王兆峰,李丹.基于交通网络的区域旅游空间合作效率评价与差异变化分析——以湘西地区为例[J].地理科学,2016(11):1697-1705.

[5] 刘光辉.旅游交通对旅游产业的影响研究[D].桂林:广西师范大学,2014.

[6] 程瑞芳,卢晓宾.河北省旅游交通与旅游经济相关性分析[J].经济论坛,2014(7):16-19,29.

[7] 孙鼎新.高铁对京津冀旅游交通可达性及旅游经济联系影响的研究[D].秦皇岛:燕山大学,2014.

[8] 刘军林,尹影.高铁交通体验对中小城市旅游空间结构的影响——以涪陵为例[J]. 经济地理,2016(5):190-194.

[9] 张春晖,马耀峰,吴晶,等.供需视角下西部入境旅游流与目的地耦合协调度及其时空分异研究[J].经济地理,2013(10):174-181.

[10] 李晓静,王兆峰.张家界旅游流与交通耦合协调发展研究[J].资源开发与市场,2013(5):529-532,552.