核电环境风险研究进展及管理启示

2018-06-04马宗伟

李 舒,马宗伟,毕 军*

(污染控制与资源化研究国家重点实验室, 南京大学环境学院,江苏南京 210023)

近年来,随着经济的快速发展,我国的能源需求急剧增加。目前,煤电依然是我国电力供应的主体,2016年其发电量占全国总发电量的65.5%[1],而燃煤发电会产生SO2、NOx和PM等一系列大气污染物[2,3]和CO2等温室气体,有学者通过污染源解析的方法分析得出燃煤烟尘是大气污染的重要贡献源[4,5]。资源紧缺导致煤炭价格不断上涨,燃煤发电成本不断提升,并且燃煤发电给我国带来的环境压力逐渐增大。国务院于2014年11月发布《能源发展战略行动计划(2014—2020)》,提出中国计划削减对煤炭的依赖并提高清洁能源的使用,预计至“十三五”规划全面落实的2030年,核电占全国总发电量的比例提高到10%。核能逐渐进入国家能源发展的视线,成为重要的战略选择。

然而,核电站在运行过程中会产生放射性物质,可能对健康造成负面影响。特别是发生重大核事故时,大量集中释放的放射性物质会对人体和生态系统造成不可逆的、严重的甚至毁灭性的损害。为此,发展核电仍存在较大的争议,未来15年将是我国推动核电发展、加快能源转型升级的关键时期。在此背景下,需要构建科学、完善的核电风险评估与管理体系,以保障我国的核电行业健康、有序发展。本文在对国内外核电风险评估进行系统梳理的基础上,分析其对核电风险评估管理的意义,旨在为我国未来核电风险评估与管理体系的构建提供科学的建议。

1 核电环境风险评估研究进展

核电环境风险评估研究主要集中于核电链系统正常运行和核电站发生事故的环境风险评估以及核电对周边群众造成的风险感知研究。

1.1 正常工况下核燃料链全过程风险研究

目前人们对核电风险的关注往往集中于核电站发电环节[6],李红等的研究发现,正常工况下,不同机组类型的核电厂气态放射性物质对周边500m处公众的最大个人有效剂量为7.4×10-4~8.3×10-2mSv/a[7],低于《核动力厂环境辐射防护规定》(GB6249—2011)中所规定的0.25mSv,表明正常工况的风险在可接受范围内。

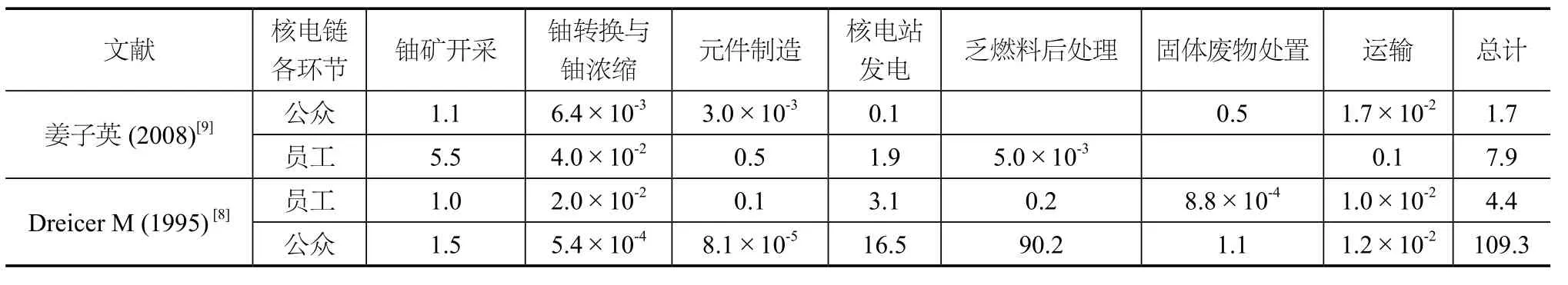

事实上,整个核电燃料链从铀矿的开采到核废料的最终处置都存在风险,对于核电站发电环节风险的过分关注可能会忽视核电链其他环节的风险,从而忽视风险较大的环节。对于核电链全过程的风险分析,1995年欧共体开展的ExternE项目[8]提出了影响途径分析方法,该方法描述了核电链各环节产生的污染物在环境中传播可能影响人类或者环境的途径,主要考虑三类:①排入大气环境;②排入河流或海洋;③废物处置在地下。在正常工况下,假设这些排放全年不断,并考虑各污染物在各途径下造成的影响,通过汇总与每种放射性核素和途径有关的人口剂量来计算总人口剂量,进一步用于评估对人体健康的影响。基于此方法,欧共体[8]和清华大学[9]分别对法国Tricastin核电站以及中国秦山核电站的核电链全过程的风险进行了计算,其研究结果如表1所示,可以看出,人们目前最为关注的核电站环节对公众的集体剂量仅为整个燃料链的10%左右,对公众而言,铀矿开采和后处理环节、固体废物处置环节风险较大,对工作人员而言,铀矿开采和核电站环节风险大。

表1 核电链对公众和工作人员的归一化集体剂量 单位: 人· Sv /GWa

在SO2、NOx、CO2等非放射性污染物排放方面,Sovacool[10]综述了103篇估算核电链温室气体排放系数的研究,发现核电链温室气体排放系数在 1.4~288 g CO2/kW·h,平均值为66 gCO2/kW·h,其中,核电站发电环节产生的CO2量不超过核电链的 20%,而铀矿开采和冶炼环节排放系数较高。国内,马忠海等[11]首次在中国运用生命周期分析方法较为精确地计算核电链的温室气体排放系数,发现核电链总温室气体排放系数是13.71 gCO2/kW·h,其中核电站发电环节占核电链的45.1%,姜子英[9]在此基础上计算了核电链SO2、NOx、PM的排放系数,分别为77.7mg/kW·h、53.8mg/kW·h、109mg/kW·h,其中核电站发电环节占比分别为55.6%、44.4%、56.4%,可以看出,核电链中非放射性污染物的排放主要集中在核电站发电环节。相比于煤电链,核电链非放射性污染物排放系数仅为煤电链的几十分之一,可见核电链的非放射性污染物造成的风险较小。

1.2 核事故风险研究

对于核事故风险的研究主要有两类:一类是假设核事故发生,预测其造成的影响;另一类是针对实际发生的核事故进行风险的后评价。

对于未发生核事故的核电站通过设置事故情景,模拟发生事故对周边公众造成的健康影响。刘爱华[12]和宁莎莎等[13]分别模拟了核电站发生中破口失水事故后的气载核素浓度和辐射剂量,发现最大个人年有效剂量当量分别为8.08×10-4Sv和3×10-3Sv,低于国家重大事故剂量限值0.25Sv,但高于正常工况的限值0.25mSv。Cao 等针对大亚湾核电站设置了一系列的事故情景,假设了其发生概率、释放时间、污染源项浓度等数据,通过 COSYMA 程序预测其对周边 80km 内人群造成的死亡率、发病率和患癌率等健康效应,大部分的早期效应,特别是早期死亡发生在相对较近的地区,很少发生在50km以外,而对于严重核事故,事故后长期的死亡率较高,在40~50km范围内最高达到13 280人,因为死亡人数与概率和人口密度相关,而在40~50km范围内人口稠密[14]。 Hyojoon Jeong 等假设 Yeoungkwang 核电站发生I-131和Cs-137排放量等于福岛核事故排放量的重大核事故,发现辐射剂量最大为1Sv[15],超过了辐射剂量限值0.25Sv。这些研究表明,发生核事故会对公众产生一定的辐射风险,而发生重大事故的影响更是巨大的。

另一类是对于已发生的核事故进行跟踪评估,在核事故发生后的辐射剂量方面,世界卫生组织在福岛核事故发生一年后对人群的辐射剂量进行了估算,发现在污染最严重的地区,甲状腺当量在10~100mSv,其中婴儿的甲状腺当量最高达到200mSv,在其他受影响的地区也有 1~10mSv,婴儿和儿童的甲状腺当量为10~100mSv[16],远远高于 ICRP(1990)[17]所规定的1mSv的正常辐射限值。在核事故发生造成的健康影响方面,2013年,福岛核事故发生两年后,日本儿童中有18例甲状腺癌[18],虽然该数据较小,但是国际放射防护委员会的报告表明暴露后有4年的潜伏期,切尔诺贝利事故有3年的潜伏期,之后患病和死亡人数随时间线性增长[19],这使得切尔诺贝利和福岛核事故受影响人群的长期监测成为重要课题,同时,公众对核事故的长期健康影响的担忧日益增加[20]。

1.3 核电风险感知研究

在建设核电站的过程中,经常会出现“邻避效应”,公众愿意接受发展核电带来的好处,但是不愿意核电站建在家门口,担心受到核事故的损害。Sjoberg等发现核电的可接受性和核风险感知之间存在明显的负相关关系[21],Bromet等的报告发现,在切尔诺贝利事故发生后,原本居住在周边30km内后撤离到Kiev地区的青少年对于核电的接受程度明显低于其他不是居住在切尔诺贝利周边的同学[22]。在事故发生前后,公众对于核电风险的感知也有变化。McDaniels比较了切尔诺贝利事故发生前后公众感知的变化,发现美国人对核电的恐惧和认知程度增加,但他们感知到的风险严重程度有所下降[23]。国内,Huang等发现福岛核事故发生前后,中国公众对核电的风险感知发生了重大影响,公众对核电的接受程度明显下降,最敏感的群体包括女性、非公务员、收入较低的群体以及居住在核电站附近的人群[24]。

1.4 研究现状小结

总的来说,国外在核电风险评估方面较早地开展了一系列研究,在核电链的环境风险评估方面已经形成了较为完善的核电风险评估方法,对于核事故风险评估以及风险感知开展了较多的研究。虽然我国核电的环境风险评估研究逐步发展并步入正轨,但是仍存在以下问题:

(1) 环境风险评估方法尚不完善,评估方法主要借鉴了国外ExternE中所采用的影响途径分析法,尚未基于我国实际情况制定一套标准或方法体系。

(2)核电环境风险评估尚未大规模开展,难以为环境风险管理提供数据支撑。虽然目前我国开展了一些环境风险评估研究,但是研究大多针对秦山、大亚湾等少数核电站,其结果对于探索核电链全过程和事故情况下的规律意义不大。目前开展的环境风险评估大多关注核电站发电环节,对于除核电站环节的其他核电链环节的环境风险研究较少。

2 对核电风险管理的启发

通过对核电风险评估研究进展的梳理,可以总结核电在正常和事故情况下的风险大小、主要影响范围和影响大小以及人群风险感知变化等规律,对于制定科学、有效的管理措施有一定的启发和指导意义。

燃料链全过程的风险研究发现,在正常工况下,放射性核素造成的辐射风险总体较小。其中,在铀矿开采以及废物处置环节相对较大,非放射性污染物排放在发电和铀矿开采环节相对较大。因此,开展燃料链全过程的风险评估有利于识别风险较大的环节,进行优先管理。

正常工况下,核电造成的环境影响较小,但是一旦发生重大核事故,其所造成的环境和健康风险都是巨大的,并且对受暴露群体的影响是长期的,因此,必须做好事前防范、事中应急和事后处置。在核电站的环评阶段,针对准备建设的核电机组进行事故的风险评估,了解发生核事故可能导致的后果及其规律,为事前防范奠定基础;在事故发生期间和事故发生后,评价事故导致的后果,并对发生地区以及受暴露人口进行长期监测,有利于制定合理的应急措施和有效的长期管控方案。

随着核电风险感知研究的深入,可以了解到发生灾难性核事故后,人口统计变量(即性别、年龄、教育程度、就业、收入)如何影响风险感知变量(如接受度、认知程度、感知风险、信任度)以及风险感知变量会发生何种变化,基于研究结果,有利于针对不同人口统计变量制定有效的风险沟通策略。

目前,我国对于核电站的环境风险管理已经取得了初步进展。在政策法规层面,已经基本形成了纵向上由法律、行政法规、部门规章、导则、技术文件等不同层次,横向上由通用系列、核动力厂系列、研究堆系列、核燃料循环设施系列等多系列组成的核与辐射安全法规体系;在组织机构层面,环保部(国家核安全局)对全国核安全、辐射安全、辐射环境保护实施统一监督管理。

但是要构建完善的核电环境风险评估与管理体系,仍存在不足之处。在政策法规方面,《中华人民共和国核安全法》等法规、《核动力厂环境辐射防护规定》《核电厂放射性液态流出物排放技术要求》等技术规范大多都是针对核电站发电环节提出的,而铀矿开采与冶炼、加工以及核废料处理等环节的环境风险评价尚未形成完整的方法体系,缺乏相关法规和技术规范,难以开展有效的核电链全过程的环境风险评价和管理。此外,核事故的研究目前只关注核电站发电环节,缺少核电链全过程的事故风险评估,从而难以了解核电链各环节的实际风险大小,不利于合理分配资源对重点环节优先管控。

3 构建我国核电环境风险评估与管理体系的建议

目前,核电逐渐成为我国能源发展的重要战略选择,因此,需要构建科学、完善的核电风险评估与管理体系,以保障我国的核电行业健康、有序发展。当前的核电环境风险评估研究对于开展核电风险管理具有一定的启发意义,核电链全过程的风险评估可以发现风险较大的环节以及当前的薄弱环节,进行优先管控;核事故的风险评估发现核事故的影响巨大,因此基于风险管理全过程,做好事前防范、事中应急和事后处置至关重要;核电风险感知研究探讨人口学变量对风险感知的影响,有利于针对不同群体制定风险沟通策略。基于上述研究所得到的规律与启发,以及目前我国在核电管理方面存在的不足,本文提出构建我国核电环境风险评估与管理体系的几点建议。

3.1 建立基于核电链全过程—环境风险管理全过程的风险评估与管理体系

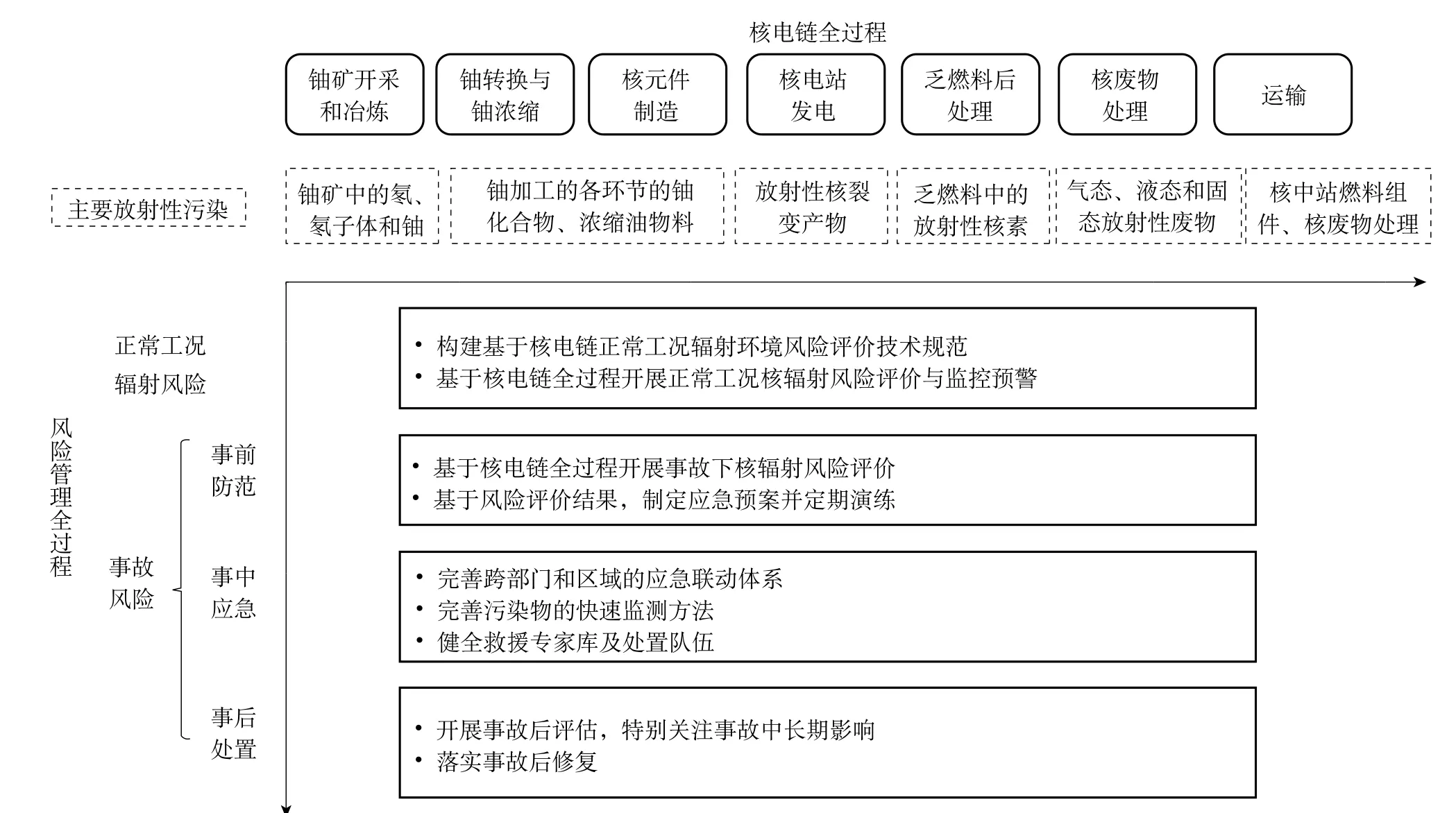

考虑核电链全过程都存在环境风险,并结合“事前防范—事中应急—事后处置”的全过程风险管理技术,建立基于核电链全过程—环境风险管理全过程的风险评估与管理体系(见图1)。

针对正常工况下的辐射风险,主要的管理措施是评估与监测预警。我国目前的环境风险评估主要依赖国外的方法体系,并且开展的研究大多集中在核电站发电环节,大多数技术规范也是针对核电站的建设和运行,在其他环节缺少相关技术规范,因此,应加强此方面的研究,建立核电链各环节的技术规范体系,确保各环节的环境风险评价可以有章可循。根据规定的限值制定核电链各环节相应的监测预警系统,确保正常工况下公众所受到的辐射在可接受范围内,一旦超过限值,则进行预警,研判是否发生事故及事故等级。

针对核事故风险,必须做好核事故事前防范,基于正常工况的监测预警系统,在超过规定限值后研判事故是否发生和事故等级是重要保障;开展事故风险评估,识别事故风险较大的环节重点管控,在人力、财力和资源有限的情况下对风险较大的环节优先管控,同时比较各环节环境风险评估排序与目前投入资源的排序,发现目前投入资源薄弱的环节重点管控,是最大限度地减少核事故发生概率的重要举措。基于风险评估结果,对各环节编制应急预案,并开展演练,是增强应对突发核事故能力的有力措施。

图1 基于核电链全过程—环境风险管理全过程的风险评估与管理体系

在事中应急阶段,虽然目前核电风险管理主要部门是环保部,但由于核事故涉及安全、环保、卫生等多部门,核电站造成的影响也可能涉及多个地区,需要建立跨部门、跨区域的应急联动体系,确保事故发生后能迅速反应。在核事故发生后,及时了解事故对周边环境造成的影响是判断撤离半径并制定应急方案的前提,需要建立污染物的快速监测方法,对于核事故可能释放的各种污染物建立处置技术库,确保事故发生后能迅速制定有针对性的缓解污染的方案。此外,核事故的应急救援专业性较强,需要建立并完善救援专家库和处置队伍,确保救援高效、有效。

在事后处置阶段,由于核事故造成的辐射对暴露群体会造成长期的影响,需要对受影响地区开展长期的事故后评估,了解辐射剂量随时间的变化趋势,以便制定合理的修复计划,相关部门也要建立健全监督和保障机制,落实事故后的修复工作,使受污染场地尽可能恢复到风险可接受水平。

3.2 构建完善的风险交流体系

从核电的环境风险评价结果看,正常工况下,核电的环境风险较小,且核电在缓解我国的能源紧缺、改善温室效应和大气污染等环境问题方面,有巨大的环境效益;但是重大核事故造成的影响巨大,可以说是灾难性的,因此公众对于发展核电的态度大多是消极的,且有邻避效应,因此要做好风险交流。一方面开展我国核电环境风险效益研究,得到核电的环境风险和效益的实际大小,将风险效益研究结果以及核电链各环节的相关应急预案告知公众,让公众了解核电的风险以及其所能带来的效益,同时进行有效的自我防护;另一方面广泛开展核电风险感知研究,通过研究了解性别、年龄、教育程度等人口统计变量对核电接受水平的影响,从而对不同群体制定有效的风险沟通策略。

[1] 中国煤电清洁发展报告发布[J]. 国家电网, 2017(10):16-17.

[2] STREETS D G, WALDHOFF S T. Present and future emissions of air pollutants in China:: SO2, NOx, and CO[J]. Atmospheric Environment, 2000, 34(3): 363-374.

[3] ZHAO Y, WANG S, DUAN L, et al. Primary air pollutant emissions of coal-fired power plants in China: Current status and future prediction[J]. Atmospheric Environment, 2008, 42(36): 8442-8452.

[4] KARAR K, GUPTA A K. Source apportionment of PM10at residential and industrial sites of an urban region of Kolkata,India[J]. Atmospheric Research, 2007, 84(1): 30-41.

[5] 胡冬梅, 彭林, 白慧玲, 等. 太原市空气颗粒物中正构烷烃分布特征及来源解析[J]. 环境科学, 2013 (10): 3733-3740.

[6] 杜祥琬. 核电发展要破除邻避效应[J]. 中国能源, 2016(8):36-37.

[7] 李红, 张凌燕, 方栋. 三种压水堆核电厂的放射性环境影响比较[J]. 辐射防护, 2009(4):203-210, 218.

[8] DREICER M, TORT V, MANEN P. ExternE: Externalities of energy Vol. 5. Nuclear[R]. European Commission, 1995.

[9] 姜子英. 我国核电与煤电的外部成本研究[D]. 清华大学, 2008.

[10] SOVACOOL B K. Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey[J]. Energy Policy, 2008,36(8):2950-2963.

[11] 马忠海, 潘自强,贺惠民. 中国煤电链温室气体排放系数及其与核电链的比较[J]. 核科学与工程, 1999(3):268-274.

[12] 刘爱华. 核设施气载核素浓度及辐射剂量计算研究[D]. 上海交通大学, 2012.

[13] 宁莎莎, 单征, 刘爱华,等. 拟建桃花江AP1000核电站LOCA131I源项分析[J]. 核技术, 2012, 35(1):69-73.

[14] CAO J Z, YEUNG M R, WONG S K, et al. Adaptation of COSYMA and assessment of accident consequences for Daya Bay nuclear power plant in China[J]. Journal of environmental radioactivity, 2000, 48(3):265-277.

[15] JEONG H, PARK M, JEONG H, et al. Effect of the duration time of a nuclear accident on radiological health consequences.[J].International Journal of Environmental Research & Public Health,2014, 11(3):2865-2875.

[16] ORGANIZATION W H. Health risk assessment: from the nuclear accident after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami:based on a preliminary dose estimation.[M]. 2013: 36-43.

[17] MOUNTFORD P J,TEMPERTON D H. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection(ICRP)1990[J].Eur J Nucl Med, 1992.19(2):77-79.

[18] STEINHAUSER G , BRANDL A, JOHNSON T E. Cormparison of the Chemobyl and Fukushima nuclear accidents:a reriew of the environmental impacts[J].Science of the Total Environment, 2014,487(2):800-817.

[19] HEIDENREICH W F, KENIGSBERG J, JACOB P, et al. Time trends of thyroid cancer incidence in Belarus after the Chernobyl accident[J]. Radiation Research, 1999, 151(5):617-25.

[20] YAMASHITA S, SUZUKI S. Risk of thyroid cancer after the Fukushima nuclear power plant accident[J]. Respiratory Investigation, 2013, 51(3):128-133.

[21] DROTTZSJÖBERG B M, SJÖBERG L. Risk perception and worries after the Chernobyl accident.[J]. Journal of Environmental Psychology, 1990, 10(2):135-149.

[22] BROMET E J, GUEY L T, TAORMINA D P, et al. Growing up in the shadow of Chornobyl: adolescents’ risk perceptions and mental health.[J]. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 2011,46(5):393-402.

[23] MCDANIELS T L. Chernobyl’s Effects on the Perceived Risks of Nuclear Power: A Small Sample Test[J]. Risk Analysis, 2010,8(3):457-461.

[24] HUANG L, ZHOU Y, HAN Y, et al. Effect of the Fukushima nuclear accident on the risk perception of residents near a nuclear power plant in China.[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, 110(49):19742-19747.