比较视角的法治政府与法治社会评价实证研究

——以2017年广东省为例

2018-06-02郑方辉邱佛梅

郑方辉 邱佛梅

一、问题提出

自2012年习近平总书记首次提出 “法治国家、法治政府和法治社会一体建设”的命题之后,党的十八届三中、四中和五中全会一再强调坚持三位一体法治建设。十九大报告进一步要求2020年到2035年实现法治国家、法治政府、法治社会基本建成的目标。作为新的命题,一体建设而非分体建设、要同步建设而非分步骤建设。①张鸣起:《论一体建设法治社会》,载 《中国法学》2016年第4期。关键在于法治政府与法治社会建设相向而行。从历史上看,我国法治建设从早期提出 “法治国家”(1997年)到建设 “法治政府”(2004年),再发展到建设“法治社会”(2012年)是巨大的进步。因为法治国家构建于法治政府与法治社会的基础之上,忽略法治社会建设,或者说法治政府与法治社会建设不同步,“政府与社会”之间的双向互动程度发生偏差违背了法治的内涵,也很难取得实际效果。显然,不论是强化 “以评促建”的管理功能,还是观测一体建设的程度,发现问题提出改进建议,均离不开对法治政府、法治社会建设进行评价及其比较。本文即基于此种背景与理念,从比较的视角,构建法治政府评价与法治社会评价体系,并尝试以广东省为例开展实证研究。

区分法治社会本体论和法治社会建设论是探讨 “法治三位一体建设”的逻辑起点,二者对法治政府与法治社会关系的立论迥然不同。②过去十年,国内学者对 “法治社会”的研究大都基于特定视角,具有单维性、局部性与经验性。为此,我们提出区分 “法治社会本体论”和 “法治社会建设论”的观点。本体论聚焦于宏观层面,认为法治社会应由政府主导和社会共治,涉及立法、执法、司法、守法多维度的法律运作下的社会法治化。法治社会建设论聚焦于微观层面,着眼于社会公共领域治理和公民权利行使的法治保障问题,指法治保障下的社会建设和社会治理的状态,强调依法治理、依法自治、自觉守法。参见郑方辉、邱佛梅:《和谐共建视角下的法治政府与法治社会关系》,载 《法治社会》2017年第3期。从文献上看,近十年学界对法治政府的概念内涵、建设标准、目标定位、框架设计、实践路径、建设现状等方面的研究已汗牛充栋,在法治评价实践方面也积累了经验,但存在的问题十分明显,如价值标准缺失、制度指向混乱、功能配置局限、数据真实与监测缺位,以及指标设计不科学、无法操作等,被视为 “量化正义”而量化实践。同时,有关法治社会和法治社会评价的研究文献较少,法治社会评价研究及实证明显滞后,存在着理论供给与实践脱节的碎片化现象。事实上,目前全国各地已有三分之二的省市出台了有关法治政府建设考评指标体系,大都围绕官方提出的建设目标和任务来设计指标,体现过程控制性,公信力和科学性不足。评价结果与高校学术团体公布的评价结果反差巨大。同时,尽管指标不一、统计口径不同,不同高校课题组公布的法治评价总体结果却相近。③以2016年度评估结果为例,中国政法大学公布的全国法治政府平均分65.98,中国人民大学公布的全国法治评估平均分为71.74,华南理工大学公布的广东省法治社会满意度为55.21,中国社会科学院公布的全国法院司法透明度指数的均值为57.6,但世界正义工程公布的中国法治指数为0.48。同时,体制内考评结果普遍较高,如度深圳市2016年法治政府建设考评均分为94.45,宁波市为90.96(群众满意度为83.45),2016年度广东省依法行政考评均分为83.69(群众满意度84.17)。数据来源:深圳市政府法制信息网:http://www.fzb.sz.gov.cn/ztzl/yfxz/gzdt/201703/t20170330_6106636.htm;浙江省人民政府法制办公室网:http://www.zjfzb.gov.cn/n134/n143/c144612/content.html;广东省人民政府网:http://zwgk.gd.gov.cn/006939748/201707/t20170728_715527.html。在公开的文献中,尚未发现有关法治社会建设评价的实证成果,更未有对法治社会评价与法治政府建设评价的实证比较文献。由此,立足于一体建设的要求与目标,开展对法治政府与法治社会的比较性评价是全景透视我国法治建设现状,识别存在问题的重要思路与方法,对完善法治评价体系,推进全面依法治国具有现实意义。

二、评价理念与指标体系

(一)法治政府与法治社会评价理念比较

在我国,法治评价内置 “以评促建”的逻辑思路,体现工具理性。简而言之,法治评价是对一个国家或地区的法治发展水平、法治真实状况的评判,是将法治精神、法治理想、法治观念转化为法治实践、法治目标、法律制度的过程,一般包括法治国家 (地区)评价、法治政府评价和法治社会评价。法治政府评价是对政府决策与行为符合法律程度的评判,关注政府履职和公共决策的合法性问题,强化政府法治建设的 “目标执行力”。作为组织管理的核心环节和基本手段,法治政府评价既是对法治政府建设水平的测量,也是对法治政府建设目标实现程度的检验,是体制内部自上而下推进法治政府建设工作的有效手段,也是法治政府建设的客观要求。④郑方辉、尚虎平:《中国法治政府建设进程中的政府绩效评价》,载 《中国社会科学》2016年第1期。法治社会评价作为新的领域,包含价值判断的 “应然”模式,可视为评价主体依据一定的体系、标准和程序,对某一区域的法治化程度进行测量评判的活动,涉及法治建设的社会效果、社会影响力及其价值判断。

从方法论的角度,法治社会评价与法治政府评价具有一致性,不同的在于评价对象、范围、标准、内容存在差异。具体而言:第一,在性质上,法治政府评价是目标导向的结果评价,属于绩效评价范畴,内置 “目标实现”与 “社会满意”的结果导向追求,强化目标的指标化及其可测量性,避免抽象和概括式要求,如提出诸如合法行政、合理行政等不易检验的空泛的目标;⑤郑方辉、冯健鹏:《法治政府绩效评价》,新华出版社2014年版,第16-17页。法治社会评价是水平性的综合评价,弱化目标导向性,凸显问题诊断性,更加兼顾民主、公正、秩序等法治价值;第二,在评价内容上,法治政府评价针对政府行为的合法性及其社会影响力,法治社会评价指向一个国家或区域社会立法、执法、司法与守法的有机统一状态,是对社会治理效果、法治建设实效和社会法治化水平的评价;第三,在评价标准上,法治政府评价更多依据政府职能履行和相关制度规定,法治社会评价更多采取现代法治价值和理想法治社会的标准;同时,法治政府评价采取制度性进路,法治社会评价采取制度性进路与价值性进路相结合的方式。

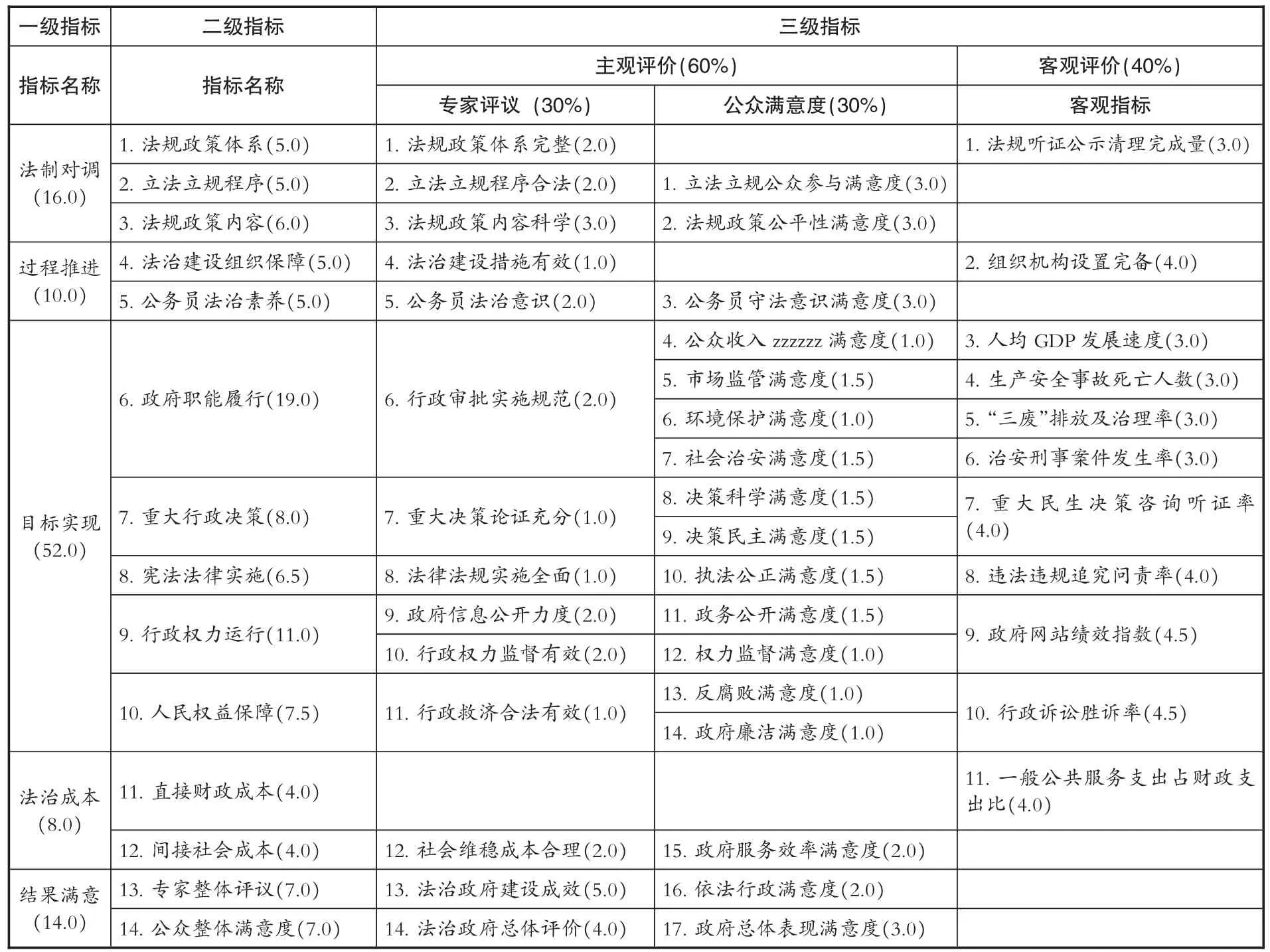

(二)法治政府与法治社会评价指标体系比较

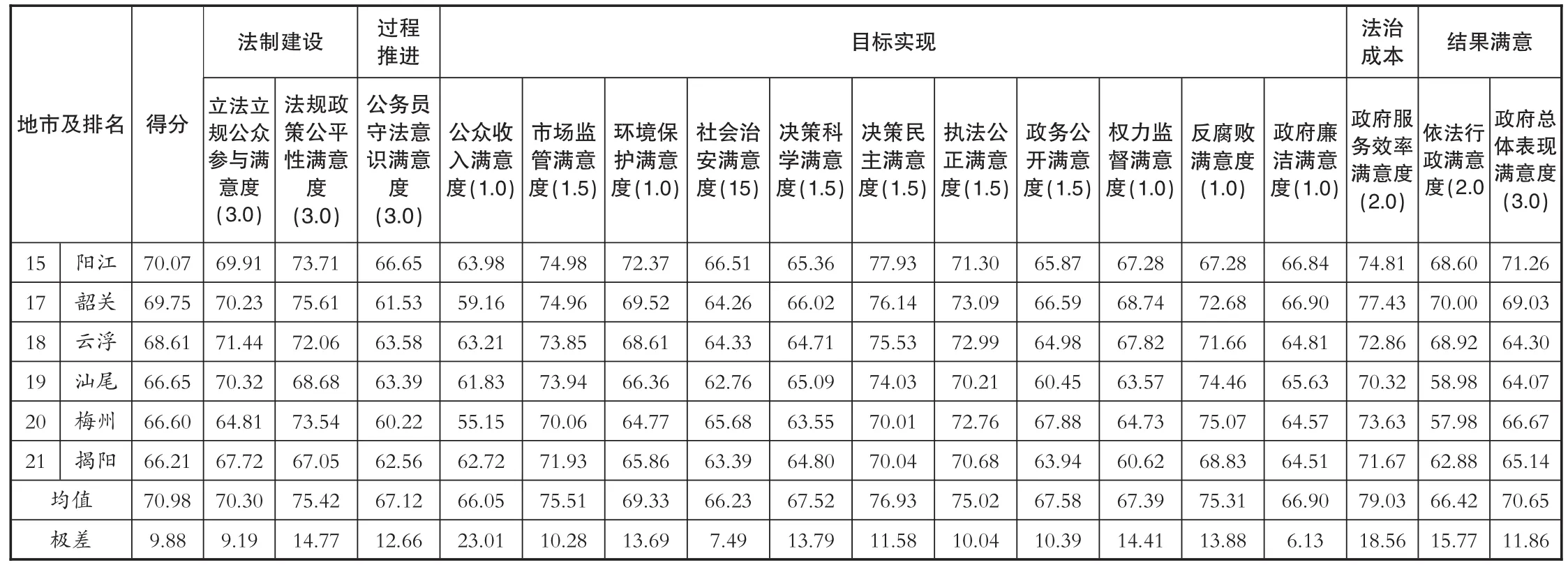

法治政府评价旨在推进法治政府建设,体现评价的工具理性。作为层次分析法特例,我们构建了包括制度建设、过程保障、目标实现、法治成本和结果满意等5项一级指标、14项二级指标和42项三级指标的法治政府评价指标体系,如表1所示。

表1:法治政府评价指标体系 (权重:%)⑥

⑥本指标体系参考了作者于2016年发表在 《政治学研究》上的指标设计和构建思路。经实证检验和再次专家咨询调查,本文对法治政府评价的指标体系及权重做了部分调整。参见郑方辉、邱佛梅: 《法治政府绩效评价:目标定位与指标体系》,载《政治学研究》2016年第2期。

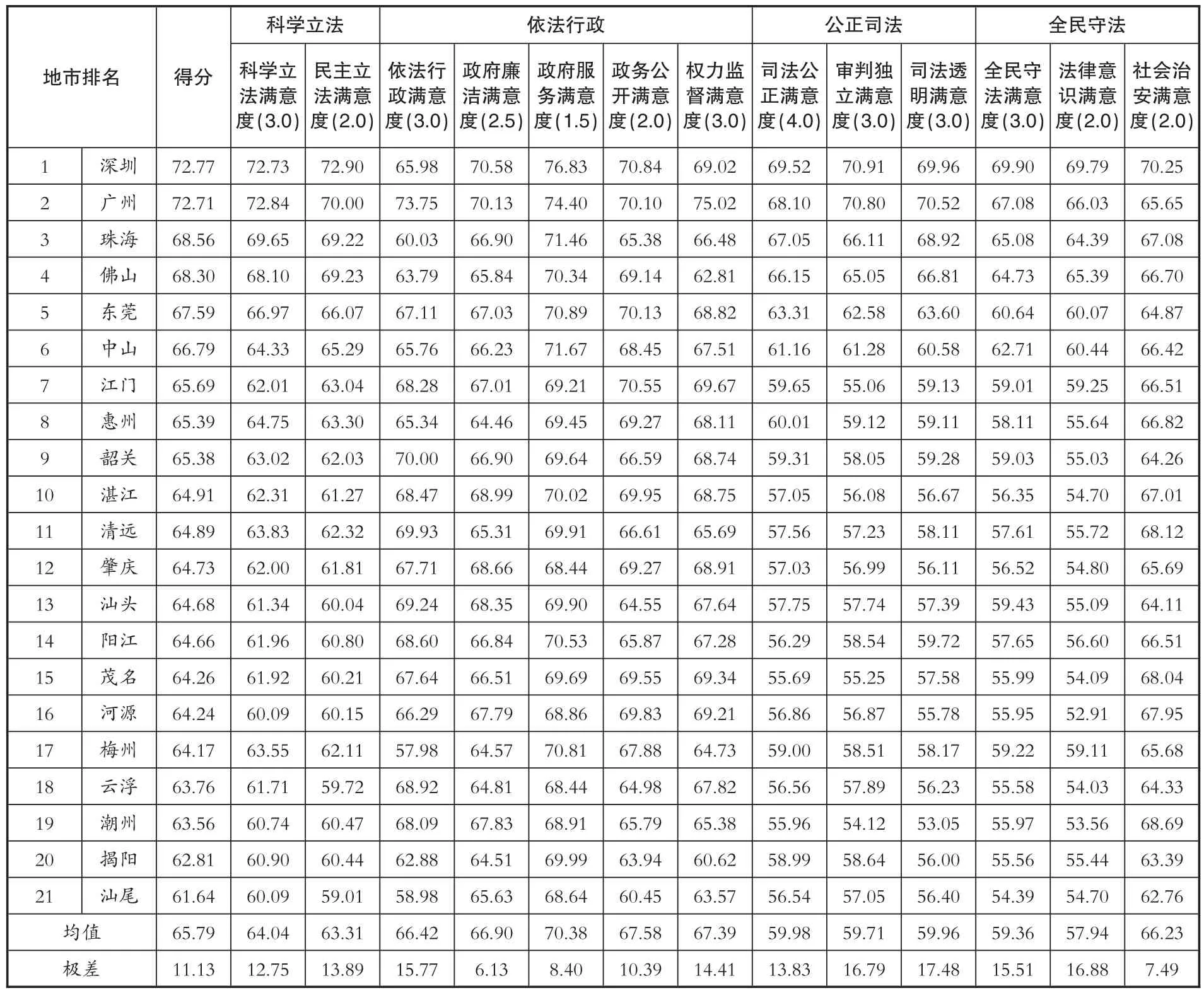

法治的社会必须是立法、执法、司法、守法这四个方面运行良好的社会。⑦武建敏、董佰壹:《法治类型研究》,人民出版社2011年,第39页。基于此种逻辑,作为层次分析法特例,我们构建了一套包括立法、执法、司法和守法4项一级指标、13项二级指标,38项三级指标,涵盖客观指标、专家评议和公众满意度测量的法治社会评价指标体系,如表2所示。

表2:法治社会评价指标体系 (权重:%)⑧

三、实证评价结果

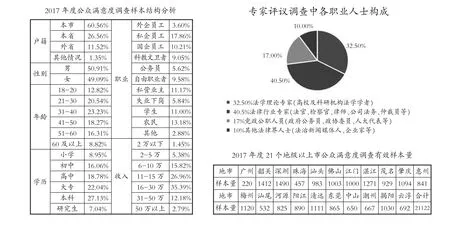

(一)基础数据来源及样本结构

首先,满意度调查覆盖全省市、县两级政府管辖的所有区域,“省→地市→县 (市、区)”为普查,县域以下进行抽样。调查对象为18-70岁常住人口;调查时间为2018年1月至2月,主要采用定点拦截方式,以性别、年龄,户籍为配额条件。问卷使用10级量表。全省回收合格问卷21122份,合格率96%。之后采用SPSS软件录入,样本结构与当地常住人口总体结构进行对照具有良好代表性。样本结构和各地市有效样本量详见图1所示。

其次,专家评议调查对象为为法学理论专家、法律行业专家 (法官、检察官、律师、公司法务、仲裁员等)、党政公职人员和其他专业人士 (法治新闻媒体人、企业家等)。调查时间为2018年3月至4月。回收有效问卷200份问卷,样本结构如图1所示。

最后,客观指标数源于官方统计源、网页搜索和第三方机构。其中:法治政府评价中,治安刑事案件发生率、违法违规追究问责率、法规听证公示清理完成量三项指标数据缺失,本文采用其他8项客观指标;法治社会评价中,法律法规合法性审查率、违法决策引发群体上访率、民事案件申请执行率三项客观指标数据缺失,本文采用其他12项客观指标。

⑧本指标体系参考了谭玮的博士论文 《法治社会评价体系研究》。但本文对指标体系及权重做了较多调整。参见谭玮:《法治社会评价体系》,华南理工大学2017年博士论文。

图1:公众满意度调查和专家评议样本结构分析

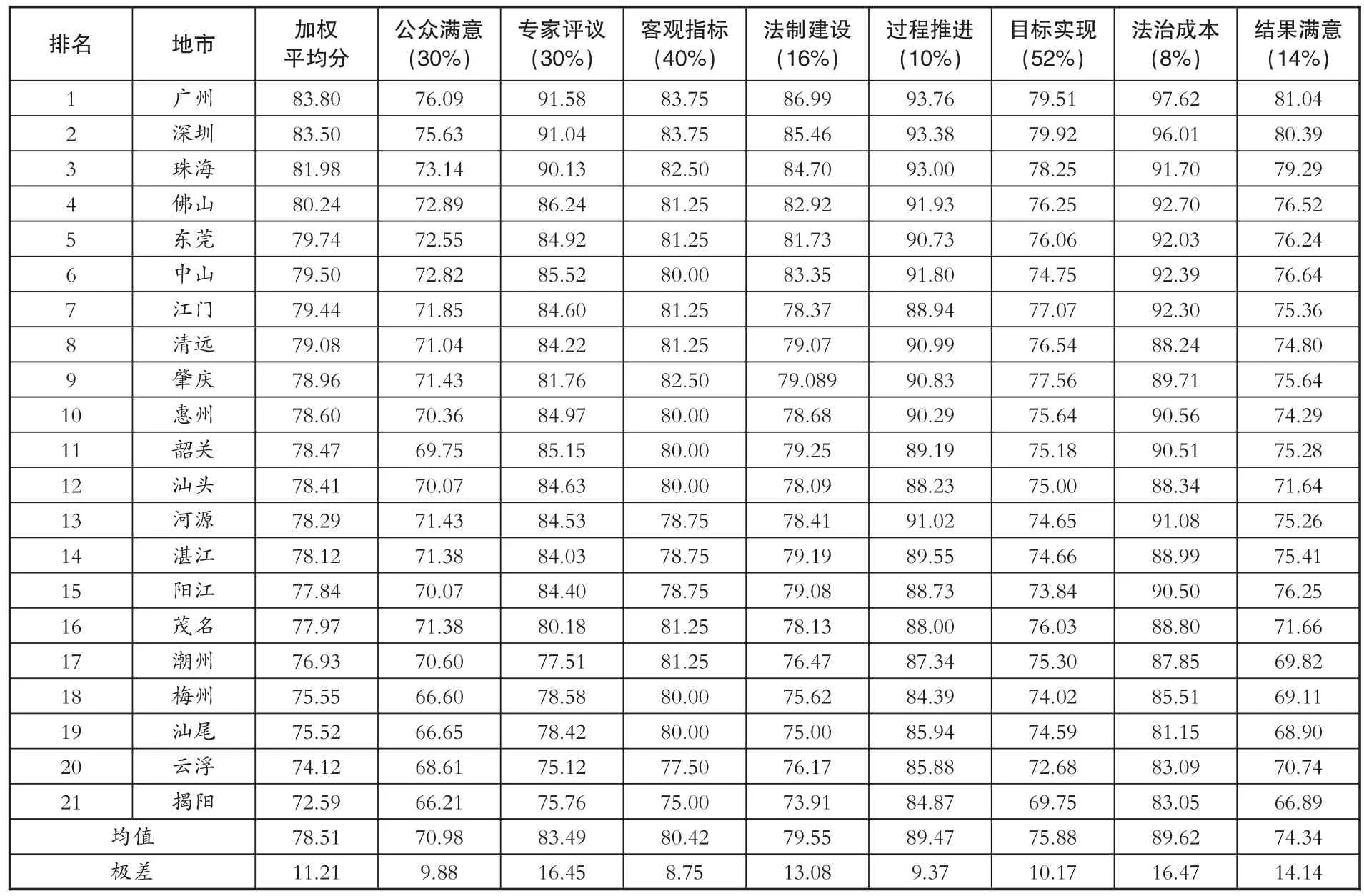

(二)2017年度广东省法治政府评价结果

2017年度广东省法治政府综合评分为78.51(百分制)。21个地级以上市极差为11.21。从排名来看, 位列前四位的依次是广州 (83.80)、 深圳 (83.50)、 珠海 (81.98)、 佛山 (80.24), 位列后四位的是揭阳 (72.59)、云浮 (74.12)、汕尾 (75.52)、 梅州 (75.55)。 得分高于80的共4个城市,得分位于75~80之间的共15个城市。如表3所示。

表3:2017年度广东省21个地级以上市法治政府评价结果

评价发现,总体上,广东省法治政府建设整体水平良好。2017年度评价结果与中央政府提出的2020年基本建成法治政府在预期时间上基本吻合。 同时呈现以下特点:

第一,区域之间差距逐步缩小,但仍不均衡。珠三角城市评分最高,为80.64,离散系数为0.02;粤西城市次之,均分为77.98,离散系数为0.00;粤北城市评分为77.10,离散系数为0.03;粤东城市评分最低,为75.86,离散系数为0.03。这说明,珠三角地区城市法治政府建设效果领先,也为粤港澳大湾区建设奠定了良好的法治营商环境。

第二,针对评价维度,“法制建设”(79.55)、“目标实现”(75.58)、“结果满意”(74.34)三项一级指标评分较低 (均不足80分),“过程推进”(89.47)和 “法治成本”(89.63)两项指标评分较高,一级指标差距较大。同时,“法治成本”(极差为16.47)和 “结果满意”(极差为14.14)的极差较大。由此表明,法治政府建设在组织保障、推进建设和法治投入等方面表现突出,各地市反差较大,但政府立法、政府决策法治化等满意度评分较低。

第三,公众满意度明显低于专家评议和客观指标评分。公众满意度均值为70.98,专家评议为83.49,客观指标为80.42。由于专家的专业认知不同于普通公众,客观指标数据主要来源于官方统计,三者存在差异性具有合理性。但公众满意度评价明显偏低的事实表明公众对法治政府的期望与政府行为法治化产生的效果存在较大差距,值得关注。详见表4。

第四,公众满意度提升较大。2016年度满意度均值 (55.77)比上年 (55.01)提高了1.4%,但2017年度 (70.98分)比2016年度提高了27.27%。同时,满意度标准差逐年减小,城市间差距也呈缩小之势。评分较高的指标为政府服务效率满意度 (79.03)、决策民主满意度 (76.93)、市场监管满意度 (75.51);较低的指标为公众收入满意度 (66.05)、社会治安满意度 (66.23)和依法行政满意度 (66.42)。

表4:2017年度广东省21个地级以上市法治政府公众满意度评价结果

续上表

(三)2017年度广东省法治社会评价结果

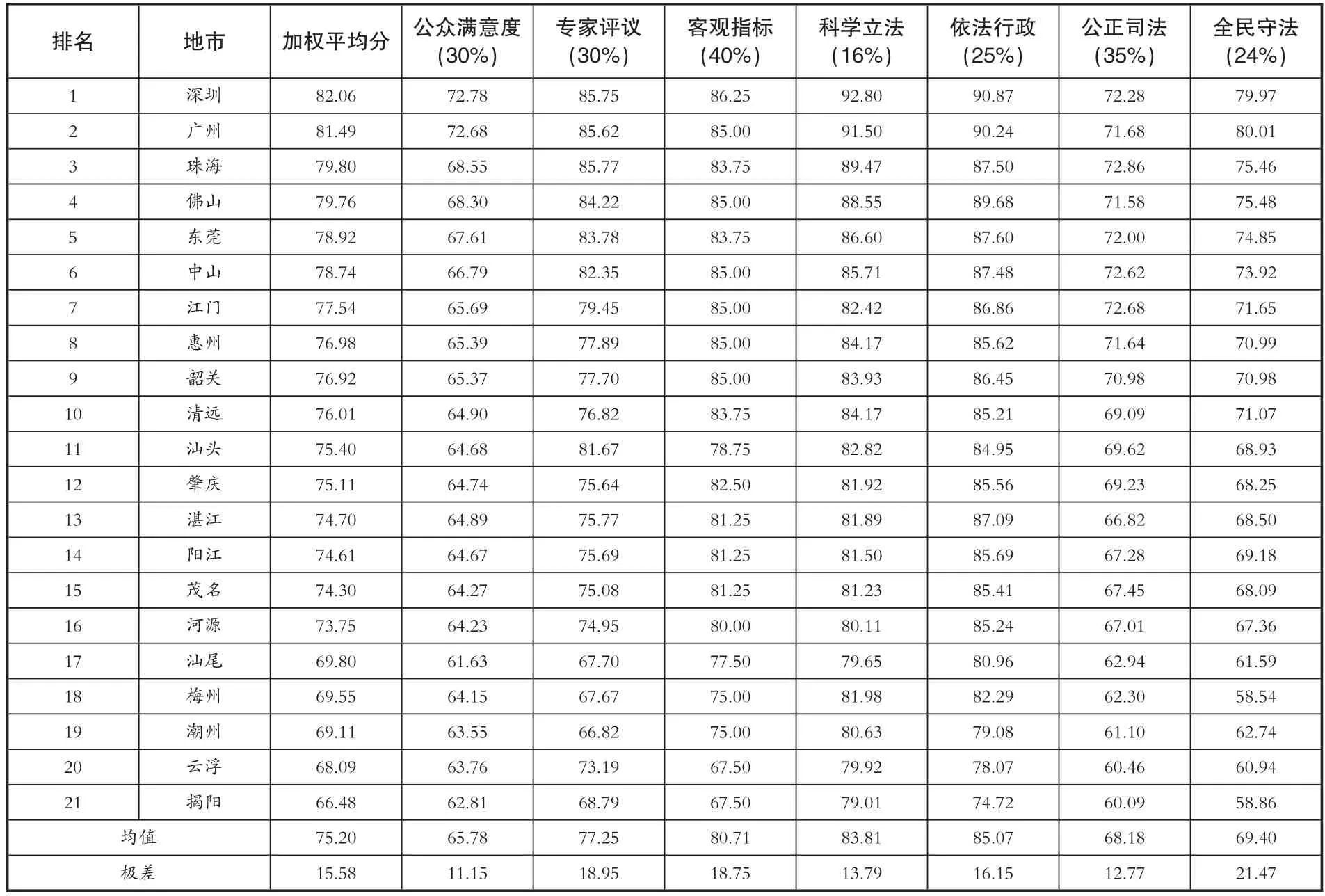

2017年度广东省法治社会评价综合评分为75.20分,21个地级以上市极差为15.58。从排名来看, 位列前四位的依次是深圳 (82.06)、 广州 (81.49)、 珠海 (79.80)、 佛山 (79.76), 位列后四位的是揭阳 (66.48)、 云浮 (68.09)、 潮州 (69.11)、 梅州 (69.55)。 评分高于80有2市, 位于75~80之间的有10市。详尽结果如表5所示。

表5:2017年度广东省21个地级以上市法治社会评价结果

上述评价结果呈现以下特点:

一是 “法治广东”处于良好状态,全省均值75.20,但部分城市评分较低。四个维度评价维度中,“科学立法”(83.81)、“依法行政”(85.07)两项一级指标评分较高,“公正司法”(68.18)、“全民守法”(69.40)两项指标评分较低,指标评分差距较大。“依法行政”(极差为16.15)和 “全民守法”(极差为21.47)的极差较大。由此表明立法、执法层面取得较好效果,但在司法、公民守法方面较为薄弱,且地区之间差距较大。

二是改革试点城市的法治建设效果显著。立法先行的广州、深圳、珠海和汕头在 “科学立法”方面评分较高;开展营商环境综合改革试点的广州、深圳、汕头、东莞等四个城市在 “依法行政”方面取得较好效果;深圳、佛山、汕头、茂名是司法体制改革试点城市,其中:深圳、佛山的 “公正司法”得分位于全省前列。

三是公众满意度 (65.73)明显低于专家评议 (77.25)和客观指标 (80.71)评分。2017年满意度均值 (65.73)比上年度满意度 (55.21)提高了19.05%,进步明显。其中,评分较高的指标有政府服务态度满意度 (70.38)、政务公开满意度 (67.58)、政府廉洁满意度 (66.90);评分较低的指标有法律意识满意度 (57.94)、全民守法满意度 (59.39)、审判独立满意度 (59.71)和司法透明满意度 (59.96)等。详见表6。

表6:2017年度广东省21个地级以上市法治社会公众满意度评价结果

四、结果比较与改进建议

(一)评价结果比较分析

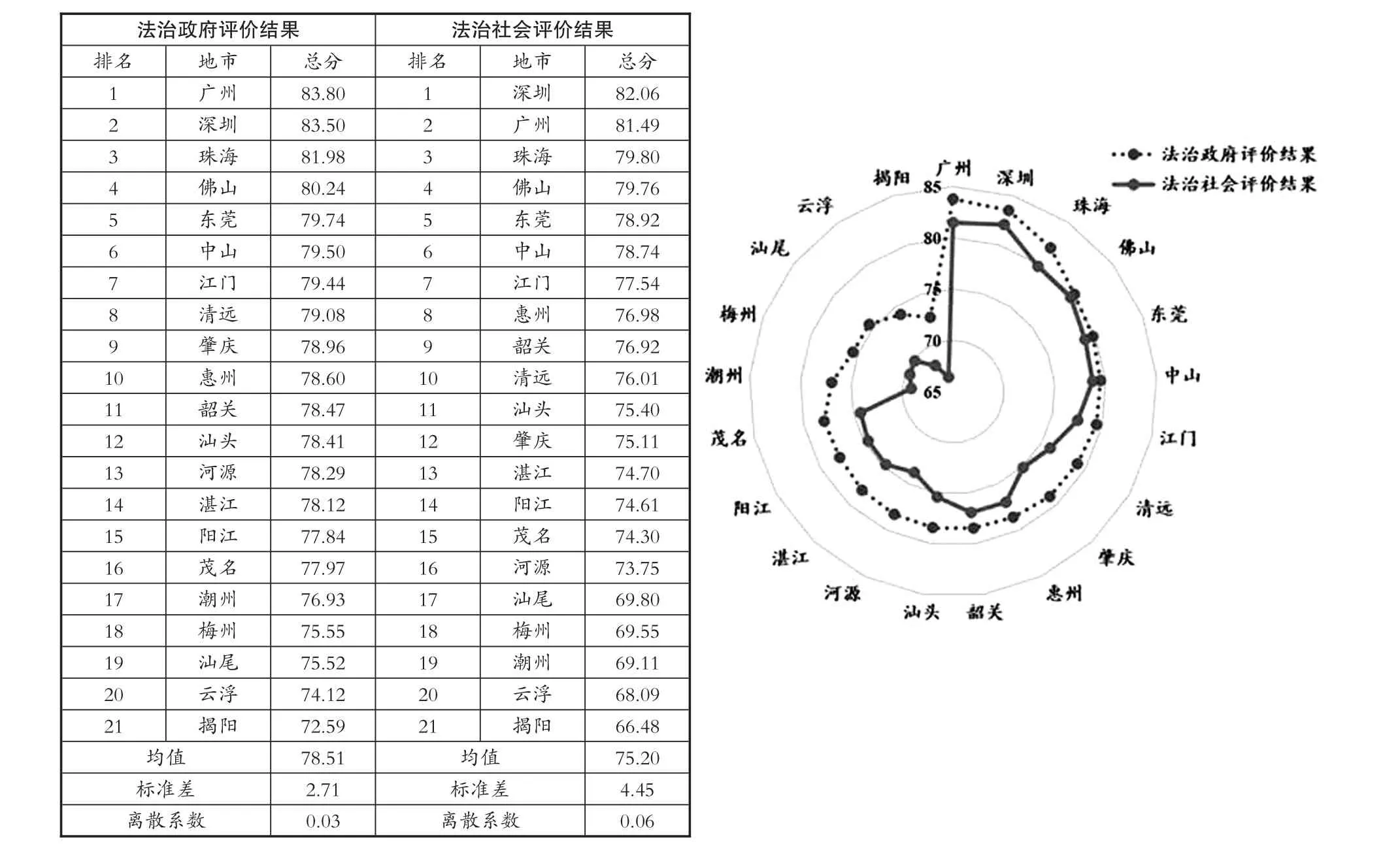

一是法治政府与法治社会评价结果比较,两者存在差距。2017年度广东省法治政府评价综合评分为78.51,法治社会评价为75.20,相差3.31。从21个地级以上市看,仅佛山 (极差0.48)、东莞(极差0.82)、中山 (极差0.76)三个城市两者差距较小,其他城市,诸如粤东地区的潮州、汕尾、揭阳以及粤北地区的云浮、梅州等城市均呈现较大差距,如图2所示。此外,各地市法治政府评价标准差为2.71,离散系数为0.03,法治社会评价标准差为4.45,离散系数为0.06。由此可知,法治政府与法治社会建设同步性不足,且各地呈现出不均衡,地域差异明显。就现状而言,法治政府建设远比法治社会建设在目标推进和发展水平上较为超前,一些城市反差更为明显。两者评价结果对比情况如表7所示。

表7:2017年度广东省21个地级以上市法治社会与法治政府评价结果对比情况

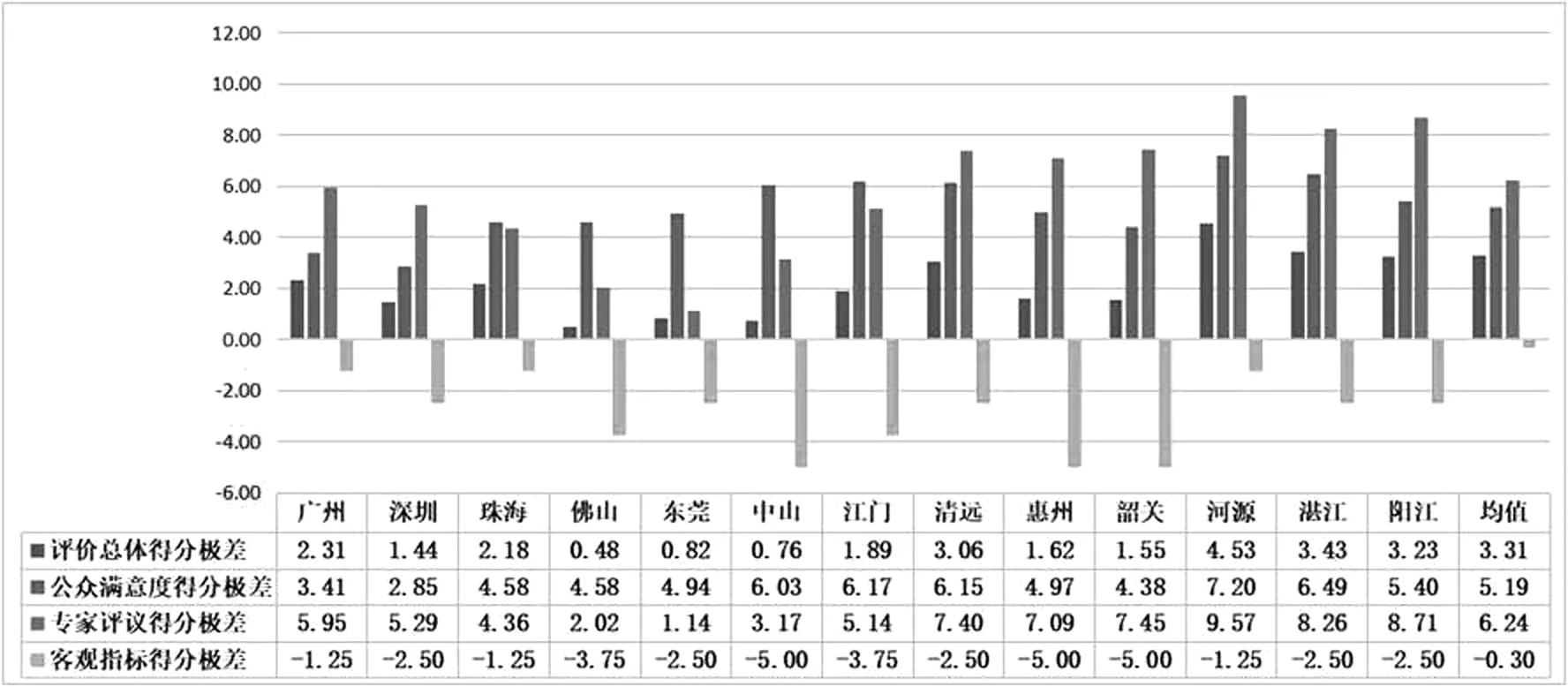

进一步分析发现,法治政府与法治社会评价中,主客观指标反差更为明显。如图2所示。从公众满意度来看,全省法治政府与法治社会评分差距为5.19,各地市公众普遍认为法治政府建设比法治社会建设要好,其中:河源 (差值7.2)、茂名 (差值7.11)、潮州 (差值7.05)等地市两者差值在7.0分以上;从专家评议结果来看,两者差值更为明显,有15个地市差值超过5.0分,其中:潮州 (差值10.69)、汕尾 (差值10.72)、梅州 (差值10.91)三市差值超过10分;从客观指标评分来看,13个地市客观评价中,法治社会评分低于法治政府。

图2:法治政府与法治社会不同步建设的显著差距

二是法治政府和法治社会建设的短项存在差异。针对法治政府评价,得分率较低的公众满意度指标有公众收入满意度 (66.05)、社会治安满意度 (66.23)、依法行政满意度 (66.42)、公务员守法意识满意度 (67.12)等。专家评议指标中,政府信息公开充分 (76.81)、法规政策体系完整(77.13)、重大决策论证充分 (78.45)、公务员法治意识 (79.91),以及客观指标重大民生决策咨询听证率 (75.0)等得分率较低。进一步说,法治政府建设中的薄弱环节主要表现为:公务员法律素养参差不齐;政府重大行政决策的民主化、公开化、科学化、法制化不足;政府立法制度建设未予以足够重视,法规政策体系完整性有待加强;公众收入满意度较低,公众收入分化对法治政府建设绩效产生重要影响;社会治安公众满意度较低,社会稳定压力较大;政务信息公开缺乏 “全面性”“全面充分性”“真实性”和 “长效化”;依法行政公众满意度连续多年仍处于低位水平。针对法治社会评价,得分率较低的指标中,公众满意度指标包括法律意识满意度 (57.94)、全民守法满意度 (59.39)、审判独立满意度 (59.71)司法透明满意度(59.96)和司法公正性满意度 (59.98);专家评议指标中的反腐败措施力度 (74.74)、错判问责追究力度(74.99)、公众普遍知法守法 (75.33),以及客观指标中的重大民生决策民调率 (73.0)和司法干预问责制度完备性 (70.5)。评价折射的薄弱环节集中于司法和守法层面,具体而言,公众法律意识较为薄弱,法律法规认知和普及程度、法律法规遵从程度不高;司法透明程度不足;司法公正和司法公信力有待加强,司法主体独立和审判独立满意度不高,司法干预问责制度化和常态化有待加强;常态化政府腐败现象难以根治,各地市涉及民生重大决策的听证率、民调率较低,均未达100%。

三是法治政府和法治社会建设与地区经济发展水平有显著关系。2017年度,广东省各市地区生产总值 (GDP),最高为深圳市 (22438.39亿元),其次为广州市 (21503.15亿元),最低为云浮市(840.03亿元)。运用SPSS统计21个地级以上市的法治政府评价、法治社会评价与GDP⑨学术界通常将区域内GDP、人均GDP、公众家庭收入 (可支配)作为衡量经济发展的主要指标,以方便取得部分统计源数据。基于目前官方还未公布2017年度人均GDP、公众家庭收入 (可支配)相关数据,因此本文研究采用广东省统计局已公布的各地市GDP数据作为衡量经济发展的指标数据来源。的相关关系,结果显示:法治政府评价结果与GDP的Pearson相关系数为0.715,法治社会评价结果与GDP的Pearson相关系数为0.641,表明两者均与地区经济发展水平呈较强正相关关系,但程度不一。相对而言,法治政府建设与经济发展的互动关系更为密切。

图3:全省21个地级以上市法治政府和法治社会与GDP的关系

事实上,“法治与经济发展的关系”尤为复杂,审视全球不同政体下的法治与经济发展图景和实践互动轨迹发现,法治建设与经济发展相互对立、辩证统一,呈现出多样性和互动性。内置于同一政体或法系的中国不同地区,地方政府竞争视域下的地方法治与经济发展之间的关系与国家层面不尽相同。一般而言,法治水平与经济发展呈现同步一致性。但2017年度评价结果表明,不同区域内存在 “高法治水平低经济绩效”(如珠海)、“低法治水平高经济绩效”(如揭阳、湛江)等法治与经济发展不同步的现象,如图3所示。如此,通过法治政府和法治社会建设,将法治建设目标与经济发展目标相统一需要考虑更多因素。从经济发展长远目标来看,构建规则型权力结构、建设法治政府以及形成有序运作的法治社会实有必要,因为 “一个国家如果政府稳定、法律的变革可以预知、有产权保障和司法体系的完善,它将取得更大的经济投资和经济增长,相比较缺乏这些保障的国家。”⑩世界银行编:《1997年世界银行报告:变化世界中的政府》,蔡秋生译,中国财政经济出版社1997年版,第37页。但与此同时,法治政府与经济发展关系存在一定周期性,改善法治环境促进经济发展并非立竿见影。反过来,经济发展水平又构成法治政府和法治社会建设的推动力和基础条件。市场经济发展到一定程度,市场主体对政府科学决策、公正廉洁、严格执法、信息透明等方面要求越来越高,迫切要求政府进行规制改革与政府职能法治化转型。而公众法治意识与权利保护意识的日益崛起进一步促进法治社会形成,因此,公众对民主法治政府建设的期待直接推动法治建设进程。

(二)推进 “一体建设”,提高法治水平的若干建议

首先,针对 “短板”指标重点改进。具体而言,在完善法治政府方面。一是加强各级政府重大行政决策的科学化、法制化,构建公众有效参与的民主化、公开化听证程序和民调常态化机制,同时充分发挥政府法律顾问的作用、加强法治智库建设,规范政府决策的法律专家参与制度,建议将重大决策的听证率、民调率及执行完成情况纳入相关政府部门绩效考核范围。二是更加重视政府立法制度建设,推动较为薄弱的设区的市在行政立法方面的规范性,完善规章和规范性文件的内容体系和监督体系,进一步清理、修订或废止不符合改革要求、不适应社会经济发展需要的规章、规范性文件,以贯彻落实党的十八届四中全会 “立法主动适应改革”指导思想。三是强化政务信息公开,细化各领域、各类别信息公开的具体规则, 推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,保障社会公众的知情权,保证政务信息公开的 “信息真实性”“全面充分性”和 “常规长效化”。四是加强反腐败常态化和措施力度,走出 “运动式治理”的怪圈,既要培育对反腐败零容忍文化,更要清晰界定公权力的边界,进一步大力推行权责清单制度,对政府的职责和权力进行具体化、精细化管理,为把政府权力关进 “笼子”提供更明确的条件。五是强化政府公务员队伍建设,加强公务员法律培训,提高公务员法律素养。在推动法治社会形成方面:一是提高公众法律法规认知水平和法律意识,加强社会公众对规则之治的广泛认同性。法治宣传与普法在实际上能够实现全民守法尚存质疑,现代法治社会的形成更趋于公众自我意识培育和对法治理念的认同,原因在于 “法治认同”是自觉行动和法律服从践行的前提。二是强化社会治安综合治理,确保社会治安秩序稳定,缓解社会稳定压力,增强社会安全感。三是深化司法体制改革,提高司法审判独立性、公正性,把握调节司法透明的 “度”和 “分寸”,构建司法干预问责制度化和常态化机制,进一步提高错判问责追究力度。近年来,广东针对司法责任制、法官员额制、法官职业化等方面进行改革,①祁雷等:《广东法院系统四项基础改革稳妥落地》,载 《南方日报》2017年5月16日A11版。试图从制度上提高司法审判独立性,其效果如何,需要实践检验,但近三年司法评价结果来看,司法评价指标得分率持续偏低,应引起高度关注。

其次,以公众满意和社会民主为导向重塑法治政府与法治社会建构模式。中国法治建设模式呈现出自上而下推进的权力主导型和强调理性主义目标规划的建构型等特征。②冯玉军:《中国法治的发展阶段和模式特征》,载 《浙江大学学报 (人文社会科学版)》2016年第3期。而地方法治建设口号性、计划性、评估性、攀比性、运动性、政绩性等现实问题与矛盾更是暴露无遗。法治建构主义逻辑将 “法治”限制于作为一种 “严格循法办事”的治国论,更加追求法治建设执行力,这种工具性、封闭性思维实际上与 “人治法治皆为治”的观点一脉相承,从长远来看,与 “良法善治”的法治精神相背离。三位一体视角下的法治政府与法治社会建设会出现不同步现象,法治建设效果不佳,与缺乏驱动力有关。中国法治的驱动模式一直被视为外源性法治,主要依赖国家建构和强力推动,而不是来自于社会自身的内驱力。③付子堂、张善根:《地方法治建设及其评估机制探析》,载 《中国社会科学》2014年第11期。实际上,由于长期缺乏社会民主驱动,权力与政府的二重属性使得法治政府与法治社会建设发生了价值偏离。无论是法治政府还是法治社会均依靠政府来推动,均无法摆脱政绩性导向趋势。尽管在经济发展水平较高、民主意识较强的广东省,公众参与、社会倒逼法治建设的作用并没有明显。因此,反思法治政府与法治社会建构模式,重构以公众满意和实现民主为导向的发展路径,健全法治程序推动社会民主进程,提高公众满意度和法治公信力,是当前法治建设非一体、不同步的出路。我们以为,法治政府与法治社会建构既要强调形式性的法律之治,也要强调实质性的良法善治,追求法治的渐进主义逻辑和价值理性、以及法治的开放性和公信力。因此,各地市政府应着力于提高法治建设公众参与度,解决公众收入分化与缩小贫富差距,提高社会稳定性,加强社会公众民主监督,提高公众幸福感与满足美好生活期待,等等。新时代解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,必须以务实的态度获得社会公众对政府的认可和信任,建设人民满意的政府、增强政府公信力。

最后,改革与法治 “两翼双轮”共同推进实现基本建成法治政府与法治社会。习近平总书记提出,改革和法治如鸟之两翼、车之两轮。法治政府与法治社会建设应处理好改革之 “变”与法治之“定”之间的关系,以避免造成不必要的资源浪费和法治内耗。上述实证分析表面,广东省立法改革、司法改革、营商环境改革、行政审批改革、依法行政改革等试点城市的法治政府和法治社会建设效果更加显著,也足以论证改革工作与法治建设 “两翼双轮”能较好地实现同步进展、互相推进。如何改革与法治 “两翼双轮”共同推进实现基本建成法治政府与法治社会?我们认为,一是应当坚持科学立法,着力实现立法引领与规范改革同行、民主参与和重大改革、行政决策相衔接,凡属重大改革要于法有据、依法进行;二是法治政府建设和法治社会社会建设不仅要追求法治政建设实效,也要主动适应改革和经济社会发展需要,追求经济社会效益。毕竟,法治从来不是一个单向度的概念,将法治的目标与其他经济社会目标进行理性权衡及科学取舍,是追求更高层次法治理想的必然。④卢扬帆:《地方法治的绩效及其评价机制初探》,载 《学术界》2017年第8期。处理好改革与法治的关系,使得改革和法治相互促进、相得益彰,才能更好地实现同步一体基本建成法治政府与法治社会。