全面二孩第二年,出生人口为何不升反降?

2018-05-30

“全面二孩”政策实施第二年,预想中的出生高峰不仅没有出现,

反而出现出生人口数量和出生率的双降,这背后到底是何原因?

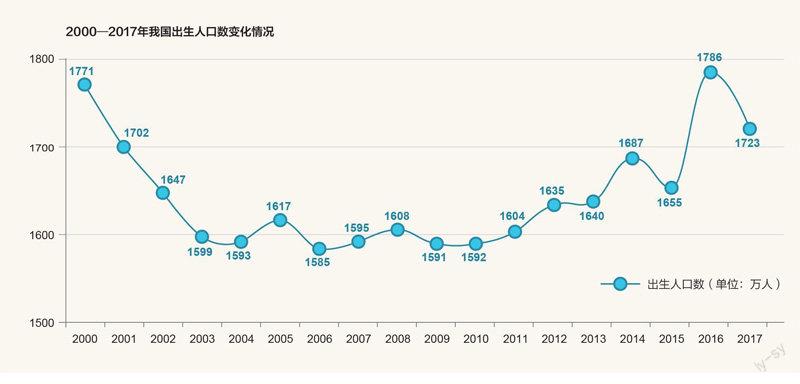

就在人口专家为“全面二孩”后的出生高峰出现在2017年还是2018年而争论时,国家统计局1月18日公布的最新数据显示:去年全国出生人口1723万人,比上年减少63万人。同时,去年全国人口出生率为12.43‰。“全面二孩”政策实施第二年,预想中的出生高峰不仅没有出现,反而出现出生人口数量和出生率的双降,这背后到底是何原因?

现实与预期的落差

国家统计局1月18日公布数据显示,去年全国出生人口数量和人口出生率双双下降。2017年全年共出生人口1723万人,低于2016年的1786万人。人口出生率也同样出现了明显下降,去年全国人口出生率为12.43‰,2016年这一数据为12.95‰。由于与之前预测相差甚远,这个数据甚至令不少人口学界人士感到意外。

在“全面二孩”政策正式实施之前,国家卫计委牵头进行了“全面二孩”政策影响生育的预测研究。根据最后完成的《实施全面er两孩政策人口变动测算总报告》,2016年放开“全面二孩”,2017到2021年5年间增加两孩出生数将为1719.5万人,平均每年增加340万人左右。其中,2017年出生人口总量将达到2109.9万人,2018年达到峰值,为2188.6万人。

“全面二孩”政策实施后,记者曾采访上述报告的主要起草人之一、中国人口学会常务副会长翟振武,他表示,由于政策目标人群备孕需要时间,所以“全面二孩”后出生人口的增加会逐渐显现,出生人口逐渐增加,高峰会出现在2018年。

但根据1月18日国家统计局的数据,2017年实际出生人口比预测数据“少了387万人”。在人口学研究领域,这样规模的差距算是惊人了。

生育堆积规模低于预期

“全面二孩”政策实施之前,有关方面曾担忧一旦政策放开,堆积了很多年的生育意愿会集中释放出来,导致出生人口规模飙升。也正是因为这一忧虑,中国的生育政策调整采取了从独生子女政策到双独两孩,再到单独两孩,再到“全面二孩”的三步走策略。但从实际上看,生育堆积的规模远低于之前的预期。

社科院人口与劳动经济研究所研究员郑真真曾经在江苏等地进行过生育意愿的跟踪调研。她分析,此次“全面二孩”政策之后出现两个特点,第一个特点是生育堆积释放迅速,之前各方预测,生育堆积会在5年左右逐步释放,现在看来要迅速得多。

“主要原因是政策目标人群中高龄育龄妇女比重比较大,这批人比较着急,再晚可能就怀不上了。所以从2015年10月份政策一放出风来就开始备孕,2016年“全面二孩”第一年就有不少人生了二胎。”郑真真说。

第二个特点是生育堆积的规模远低于预期。郑真真表示,过去预测生育堆积规模,是基于一个比例的生育意愿,比如多少人有生育二孩的意愿。最早的研究曾經把有生育二孩意愿的比例定为70%,现在看来跟现实差距太大了。

郑真真2017年9月在江苏做调研时发现,生育政策变化对个人生育行为的影响并没有想象得那么大。更多人在确定要不要二孩时,其考虑更多是基于家庭经济条件和个人的具体条件。尤其是作为生育主力的80后和90后,具有更强的自我意识,受政策影响的程度更低。

“‘全面二孩政策目标人群里面,一部分特别想生的在政策变化前就生了,一部分人不想生,还有一部分人想生生不出来,这样算下来,你会看到政策的影响力真的要比原来预想的要低得多。”郑真真告诉记者。

多因素致使一孩数量减少

根据国家卫计委1月18日公布的信息,去年出生人口中约有51%是二孩,比2016年增加了5个百分点。国家卫计委计划生育基层指导司负责人解释说,2017年出生人口比上年减少,主要原因是育龄妇女规模下降、婚育年龄推迟等原因。

国家统计局人口和就业司司长李希如说,由于我国人口年龄结构的变化,育龄妇女人数呈现逐年减少趋势,2017年15~49岁育龄妇女人数比2016年减少400万人,其中20~29岁生育旺盛期育龄妇女人数减少近600万人。随着经济社会发展,我国妇女初婚和初育年龄也呈现不断推迟的趋势,这些因素使得2017年我国一孩数量出现下降。

2018年1月18日,国家卫计委计划生育基层指导司负责人曾表示,民众生育意愿和生育行为受经济社会因素影响更加明显。调查显示,民众不打算再生育的原因主要是养育成本高、托育服务短缺、女性职业发展压力大,等等。

2005年,中国社科院著名社会学家徐安琪发布了《孩子的经济成本:转型期的结构变化和优化》报告。报告称,从直接经济成本看,0至16岁孩子的抚养总成本为25万元左右,如估算到子女上高等院校的家庭支出,30岁前的未婚子女的总成本则达到49万元。此外,这49万元尚不包括孕产期支出及从孩子孕育到成长过程中父母因孩子误工、减少流动、升迁等自身发展损失的间接经济成本。2016年,《南方都市报》在这份社科院报告的基础上推测,随着通胀,在我国大城市养育一个小孩的平均成本已上升到70万元。

中国社科院研究员张翼分析,无论是中国还是世界上其他国家,都存在一种普遍情况:农村生育率较高,城市生育率较低。随着城市化进程的加快,生育率将持续走低,更重要的是,现在城市生活成本越来越高,生孩子的成本也越来越高,这成了很多想生孩子或者想要二胎的人面前一道巨大的门槛,“一是生育旺盛期这段时间的女性,在计划生育过程中处于降低态势。二是由于房价的上升消解了人的生育意愿。人们工资的增长不能应对房价增长的压力,再加上幼儿园很难进。所以各个方面的原因使得人们生育过程中的意愿调动不起来。”

南开大学人口学教授原新认为,二孩生育高峰已经过去,未来几年我国的出生人口还会持续减少,“第一,生孩子的成本、养孩子的成本在提高,妇女工作与家庭的关系没法协调了。第二,现在的年轻人是中国独生子女的第一代,已经形成了少生的文化氛围,以少生为价值取向的计划生育政策已经在年轻人脑子中扎根了。育龄人群在减少,生育冲动又在下降,导致的结果只能是将来生的比现在还要少。”

中国社会科学院人口与劳动经济研究所人口统计室主任王广州表示,一孩出生量下降明显,是去年出生人口下降的一个重要原因,应该引起足够的重视。他表示,一孩出生量下降幅度较大,可能是因为进度效应和生育意愿降低。如果没有“全面二孩”政策,去年的出生人口规模下降幅度会更大。

人口统计专家、华侨大学兼职教授姚美雄认为,2017年出生人口下降表明目前民众总体生育意愿已经非常低了,下一步应该把鼓励生育的政策落实到位,减轻生育人群的养育压力,以有效增加出生人口数量。

人口老龄化进一步加剧

随着出生人口的下降,人口老龄化进一步加剧。

据国家统计局数据显示,2017年,16至59周岁的劳动年龄人口为90199万人,占总人口的比重为64.9%。相比之下,2016年全国劳动年龄人口数量为90747万人,占总人口的比重为65.6%。中国人口的老龄化程度正在加速加深,劳动年龄人口占总人口比重持续降低。

据统计显示,2015年中国0至14岁人口为22681万人,2015年中国15至64岁人口為100347万人,2005—2010年中国0至14岁人口逐年下降,2010年0至14岁人口达到近10年最低值,为22259万人。2015年中国65岁及以上人口为14434万人,近10年65岁及以上人口逐年增加,人口红利逐渐消失,这也就意味着人口老龄化的高峰即将到来和创造价值的劳动力减少。

张翼以日本老龄化的过程对比我国的老龄化情况证明,我国的老龄化进程正在加速,很可能成为世界老龄化最快的国家之一,“基础性的判断,未来四五年当中,我们的劳动力人口每年会减少四五百万。在减少的过程中,中国人口的老龄化水平比预期的似乎要快很多。现在60(岁)以上的占17%多,这个是很大的数字。”

人口寿命的老龄化导致社会养老压力逐渐增大,缴纳养老金的人数少了,但是需要养老金的人数却在增加。这样的悖论正在社会中发生,对企业生产、国家经济转型都将产生影响。在原新看来,解决老龄化局面的根本措施还在于要在社会中形成多方合力,“老龄化的问题不能靠生孩子,科学技术的进步、医疗事业的发展只能让人们寿命越来越长。在家庭越来越小、家庭对老年人抚养能力越来越弱化的情况下,解决老龄化问题只能走政府、市场、社会、家庭、个人多方力量结合的一条养老道路。”

目前,各界普遍关心我国未来人口发展走向。在我国长期实行计划生育政策的背景下,部分专家担心,我国生育高峰可能即将或已经到来,他们认为,人口生育率下降将会对经济社会发展带来不少负面作用,也会对现有的社会保障体系带来冲击。

对此,国家卫计委相关负责人回应称,未来将做好出生人口监测预测,加强人口发展战略研究,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,努力推动解决群众在生育养育方面的实际困难和后顾之忧,促进人口长期均衡发展。

2017年2月,国家卫计委印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》,其中明确要求,到2020年总和生育率要从2015年的1.6回升到1.8的水平,年均自然增长率保持在6‰左右。