社会资本对灾后重建参与及恢复效果的影响

2018-05-30王中豪罗家德梁肖月

王中豪 罗家德 梁肖月

摘要:本文基于清华大学可持续性乡村重建研究团队在四川部分地震灾区进行的一系列田野研究和问卷调查,试图研究社会资本如何影响村民对于房屋重建规划方式的选择,同时结合村民参与房屋重建的方式,研究社会资本对于村民重建满意度的影响。本研究通过建立logistic回归模型,反映出村民的社会资本对受灾村民参与房屋重建的方式具有显著影响,分析出关系网规模、对村干部信任程度和社区认同感对村民的重建满意度有积极影响。

关键词:社会资本 社会网络 灾后重建 logistic模型

一、提出问题

全球自然灾害的极端事件在不断增加,给人们带来了包括环境破坏、经济损失以及受伤死亡等诸多恶劣影响。(Mileti,1999)除了一系列的物理性后果,自然灾害也意味着个体日常功能得以发挥的社会环境遭到破坏。当灾难发生,人们正常生活和行动所依赖的社会规范会发生偏离,比如维持社会生活稳定的财产秩序瓦解、通信设施所支撑的社群或个人的互动失效等等。(Killian,1954)Gilbert也认为,灾害并不是非社会性的自然过程,而是具有社会整合与互动冲突的社会学意义,正是灾害过程中的社会行动限制着人们对于应对灾害的选择。(Tierney,2007)人们虽然在反复无常的自然灾害中遭受损失,却也从灾害的打击中重新恢复和繁荣。(Button,1993)“常人方法学”中提出“断裂试验”的研究方法,认为可以在非常规社会状态的恢复过程中观察人们的日常行动,并从中揭示出社会行动的内在组织。(Garfinkel,1984)因此,影响受灾社区和居民从灾害的打击中迅速恢复并重建正常的社会秩序和生活的社会机制,成为社会学家一直关注的研究问题。

社会资本是灾后恢复研究的重要视角,因为传播网络和社区组织是社群应对自然灾害的一个基本单位。(Leiket al.,1981)本文也选择“社会资本”作为可能影响灾后重建参与和恢复效果的社会结构因素。Bourdieu(1986)最早提出社会资本的概念,他认为社会资本是人类社会的三种资本形式之一,反映了人们能有效动员的关系网络的规模。这属于个人或微观层次的社会资本,作为社会网络中潜在的资源可以帮助个体获取更多的外部支持。Putnam(1994)所界定的社会资本指的是社群内的特征,包括信任、规范和网络联系等,可以促进集体合作行动从而提高社会效率。这是社群或宏观层次的社会资本。社会资本也可以被划分为三个维度,第一种是关系维度的社会资本,组织成员通过关系网络的长期互动而建立;第二种是结构维度的社会资本,反映了组织内的社会关系网络的组成结构;第三种是认知维度的社会资本,反映了组织成员建立共同规则、共同语言、共同经历,并形成的共识与认同感。(Tsai&Ghoshal,1998)

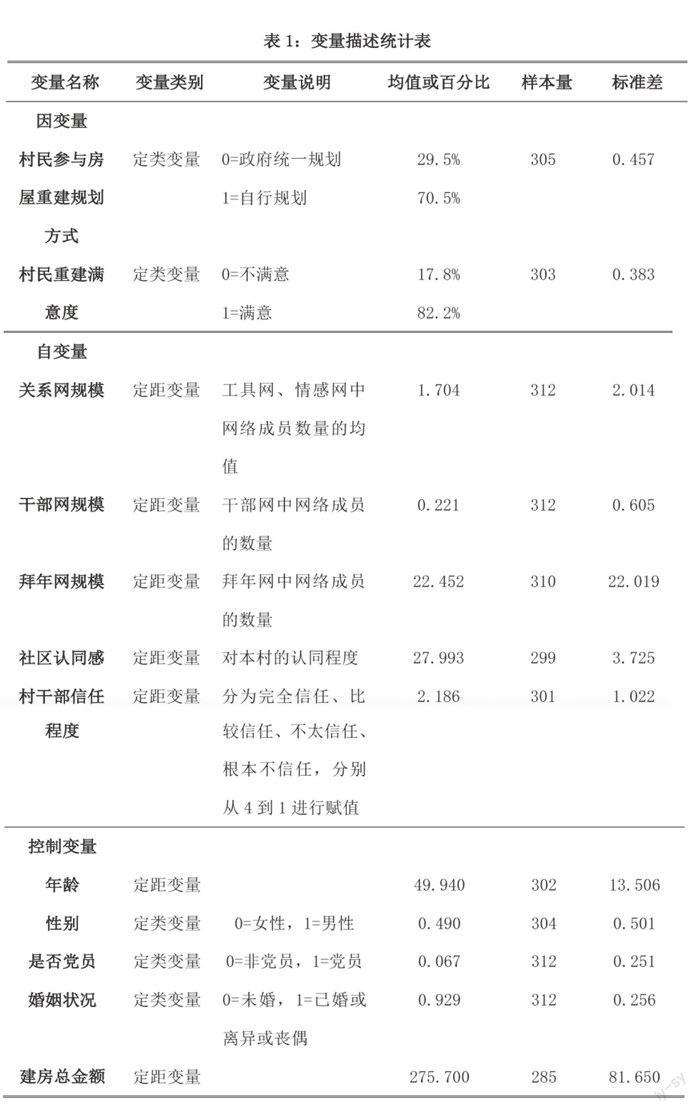

本文从以上思路出发,基于清华大学可持续性乡村重建研究团队在四川部分地震灾区进行的一系列田野研究和问卷调查,关注了汶川大地震以后灾民进行房屋重建的过程。作为灾后房屋重建的主体,灾区村民通过两种方式参与重建规划。第一种是村民自行规划,在自家被损坏房屋的原址或附近进行重建,重建过程中绝大多数事务都由村民每家每户自主决定;第二种是政府统一规划,由政府主导将村庄集体搬迁至另外一片区域。数据显示,在接受调查的地震灾区,村民自行规划房屋重建所占的比例为70.5%,由政府主导进行统一规划重建的比例为29.5%。因此,本文试图研究社会资本如何影响村民对于房屋重建规划方式的选择。除此之外,调查发现村民对于重建完成后的房屋的满意程度也存在分化。在接受调查的地震灾区,对重建后的居住房屋表示满意的村民所占的比例为82.2%,对重建后的居住房屋不满意的村民占比为17.8%。因此,本文也结合村民参与房屋重建的方式,研究社会资本对于村民重建满意度的影响。

二、相关理论

就微观层次的社会资本对灾民重建参与的影响而言,Schaff与Brown(2000)关注了社区自治组织领导者的个人社会资本,他们发现如果匈牙利少数民族自治组织的领导者处于地方政府的人际网络中,就能在地方政府与社区成员之间扮演“中间人”的角色,从而提高地方政府对于该社区成员的动员能力和行政效能。关于微观社会资本对恢复效果的作用,Drabek(1984)的研究发现,许多灾民在灾后恢复过程中会动用自己亲属、朋友以及邻居等社会网络关系来获取支持,使自己更好地从灾害中向正常生活恢复。灾民能动用的社会网络规模越大,其能够获取的用于灾后恢复的非正式支持越多。(Marsden,1987)这可能是因为社会网络的规模越大,网络中与行动者相联系的个体的特征也就越丰富多样,从而能够给行动者提供多种形式而非单一的支持。(Beggs,Haines&Hurlbert,1996)但是Lin Nan(2005)认为行动者获取非正式支持的亲属、朋友等社会网络是紧密或封闭的,更多是表达性行动,只能用于保持或维持资源,如果想寻找和获得当前没有的资源,即工具性的行动,则需要相对开放的社会网络。例如受灾村民如果想获得更多来自政府等正式制度的支持,光凭亲朋好友的社会网络往往难以做到,需要向外拓展与正式制度的社会关系。

就宏观层次的社会资本对灾民重建参与的影响而言,Nakagawa和Shaw(2004)对日本神户地区的震后重建项目的研究发现,生活在拥有社区活动传统和较强社群社会资本的社区的民众,在灾后会更积极地参与社区的集体重建项目,同时对新的社区规划有更高的满意度。Dynes(2005)也认为作为应对自然灾害的核心单元,社区需要拥有较强的社群社会资本。但是,Quarantelli(1960)担心灾前的社区认同与社会规范会因为灾难而瓦解。一方面灾民在灾难之中将会因潜在的危险形成“灾民恐慌”,出现无组织的逃离行為;另一方面他认为受到灾难冲击的民众必然会产生灾难症候群,只会被动地等待救援,称为“灾民依赖”。在社群社会资本无法发挥作用时,需要依赖国家来控制与应对灾难的不良后果。

对于本文所关注的问题来说,一方面,以往的研究尽管探讨了社会资本对于灾民参与灾后集体重建活动的影响,但是集体重建活动包括灾民自发组织和政府动员,真正关注政府动员尤其是与地方基层政府相关的集体重建活动的研究很少,难以解释本文关于房屋规划方式选择的疑问。另一方面,本文以灾民满意度作为灾后恢复效果的衡量指标,而以往的研究中除了对日本神户的灾后研究提到了社区社会资本对于灾民满意度的积极影响,更多的是讨论社会资本对于灾民获取支持的作用,更侧重于物质或实际帮助的层面,无法解释体现灾民心理恢复的满意情况。

三、数据和变量

1.数据

本文使用的数据来自清华可持续性乡村重建研究团队2010年11月在四川什邡市、绵竹市等地震灾区组织实施的一项问卷调查。由于客观条件的限制,问卷调查没有采用“概率与规模成比例抽样”(PPS)的抽样方法,而是根据村庄规模、受灾严重程度和交通便利程度等因素,使用判断抽样的方法选取了12个村,每个村随机抽取18至30户不等,每户使用KISH表抽取1名成人进行问卷填答。本次调查共收回有效问卷313份。调查问卷不仅收集了村民家户层面的数据,还收集了村民社会网络的相关数据。

2.研究变量

2.1因变量

本文研究的第一个问题是社会资本如何影响村民对于房屋重建规划方式的选择。调查问卷询问了村民进行灾后房屋重建的三种方式,第一种是“自规自建”,即自行规划自行建造,第二种是“统规自建”,即政府划地统一规划但是村民自己建造,第三种是“统规统建”,即政府划地统一规划和建造。因为一方面选择“统规自建”的村民人数过少,只有8人,另一方面房屋规划涉及到灾区土地的使用问题,本文认为更具有研究意义,所以本文将“村民参与房屋重建规划方式”作为因变量,其中“统规自建”和“统规统建”合并成为“统规”一项,赋值为0,“自规自建”即“自规”,赋值为1。

本文研究的第二个问题是社会资本对于村民重建满意度的影响。因此本文将“村民重建满意度”作为因变量。调查问卷中关于重建满意度的问题是“总体上说,你对当前自己的居住条件感到满意吗?”,并对满意度设计了四层指标,即“很满意”、“比较满意”、“不太满意”和“很不满意”。本文将“不太满意”和“很不满意”合并为“不满意”一项,赋值为0,将“很满意”和“比较满意”合并为“满意”一项,赋值为1。

2.2自变量

本研究的关键自变量是村民的社会网络,问卷设计了四种村民的社会网络:工具网、情感网、干部网和拜年网。前三种网络的测量主要使用了姓名生成法(namegenerator)。工具网的测量主要是询问村民灾后向其提供日常生活中的帮助(例如借錢或物品、帮忙农活、建房子、看小孩等)的人的相关情况;情感网的测量主要是询问村民灾后可以与之谈心和聊私密话题的人的相关情况;干部网的测量主要是询问和村民有交情和帮过忙的基层干部的相关情况。拜年网的测量使用的是位置生成法(position generator),询问了村民春节期间有拜年往来的人的相关情况。相对于网络结构等特征来说,本研究借鉴Bourdieu以关系网络的规模来衡量社会资本,主要关注各种社会网络中与被调查者具有联系的人数。由于工具网规模和情感网规模的相关系数较高,在进行回归分析时可能会出现“多重共线性”问题,本研究将两者加总后进行平均,并将得出的结果命名为“关系网规模”。

以上变量是关于微观层次的社会资本的测量。为了测量宏观层次的社会资本,本研究设计了一套量表用以测量村民的“社区认同感”,并对这8道题目的得分进行了因子分析。根据各因子对应的题目,将分析出的三个因子分别命名为“社区归属感”“社区意识”和“邻里亲密”,分别计算了每位村民的各因子得分,为了方便起见,将第一个因子的因子得分作为测量社区认同感的指标。本研究还询问了村民对于本村村干部或社区干部的信任程度,既为了反映一部分该村的社区信任水平,又为了了解基层政府与村民的关系。

2.3控制变量

为廓清社会网络等因素对村民参与灾后重建活动以及恢复效果的影响,本研究引入了一些控制变量,主要是村民个人特征变量,分别是年龄、性别、是否党员和婚姻状况。一般而言,我们认为党员身份有助于参加政府组织的活动。建房资金是灾后房屋重建的重要组成部分,因此本研究还将“建房总金额”作为控制变量。但是原有金额数据的极差过大,为了方便,本研究将原有数据进行取对数处理。在针对第二个问题的研究中,为了了解自行规划和参与政府统一规划对最终重建满意度的影响,本研究将“村民参与房屋重建规划方式”也作为控制变量。

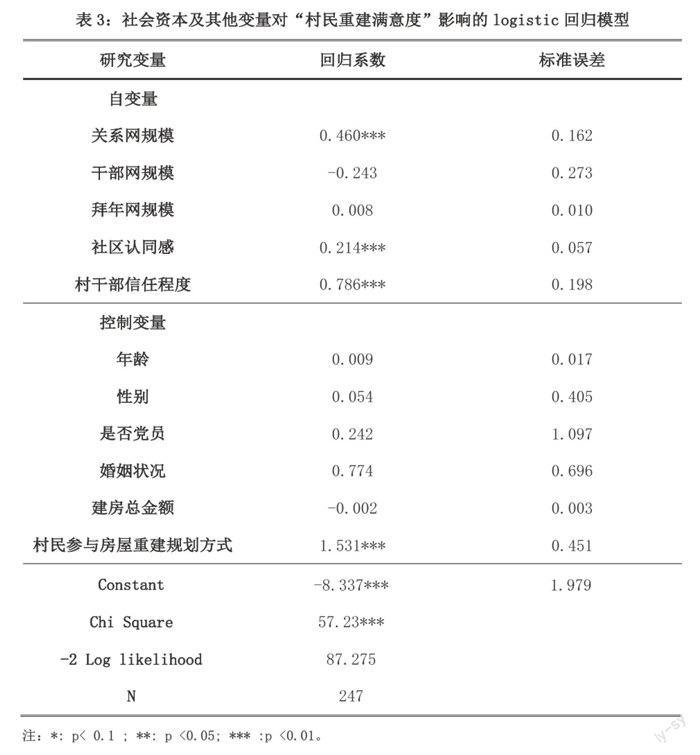

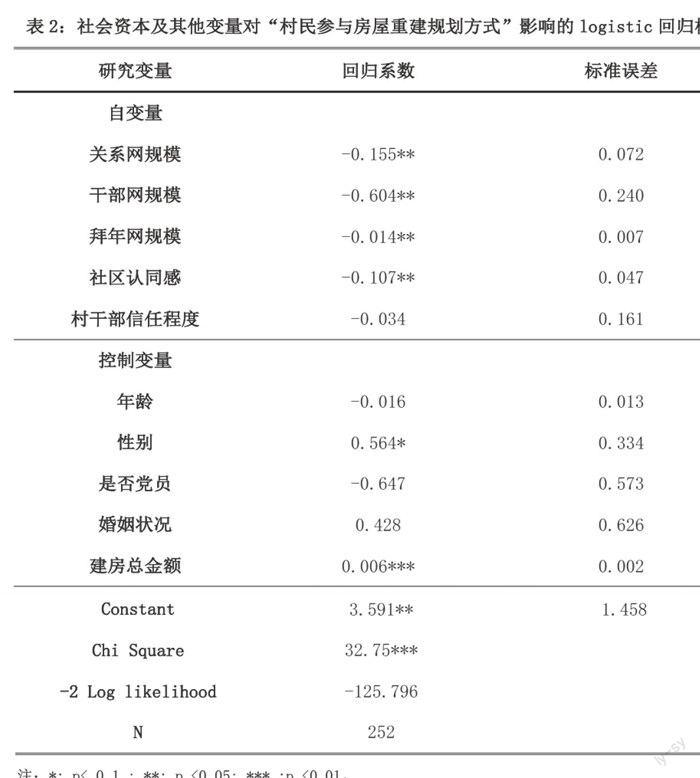

各研究变量的描述统计特征如下表所示。

四、研究结果

由于本研究的因变量“村民参与房屋重建规划方式”和“村民重建满意度”是分类变量,所以不适用于一般的线性回归模型,因而本研究建立了logistic回归模型。此回归模型首先是将因变量转换为一个事件发生或不发生的概率发生比,再来考察自变量对发生比的影响。

表2展示了社会资本及其他变量对“村民参与房屋重建规划方式”影响的logistic回归模型。总体来说,村民的社会资本能够显著影响受灾村民参与房屋重建的方式。就个人社会资本而言,拜年网规模、干部网规模和关系网规模越大的村民更倾向于参与政府划地统一规划。就社群社会资本而言,社区认同感越高的村民更倾向于由政府进行统一规划,而对本村村干部更信任的村民并非更会参与政府划地统一规划。该回归模型也反映了,建房总金额的增多对村民选择自行规划房屋重建有显著的促进作用,与此同时男性更倾向于自行规划房屋重建。

表3展示了社会资本及其他变量对“村民重建满意度”影响的logistic回归模型。村民的社会资本对于房屋重建效果的满意度的影响比较复杂。就个人社会资本而言,拜年网规模和干部网规模的增长不能显著提高村民对重建房屋的满意度,而关系网规模对重建效果的满意度有积极影响。就社群社会资本而言,社区认同感越高和对本村村干部信任越强的村民对于房屋重建的满意度更高。与此同时,参与政府划地统一规划的村民对于房屋重建效果更不满意。

五、讨论与总结

1.社会资本与政府动员

在参与房屋重建规划时,建房总金额越多的村民越倾向于自行规划房屋重建,这是因为这些村民有能力和资本自己建房,而建房总金额少的村民则需要依赖政府的支持,从而被政府动员进行统一规划。但是个人社会资本中的关系网规模、干部网规模、拜年网规模较大也反映出村民的能力和资本较强,但是他们却都更选择参与政府划地统一规划。这样的矛盾值得思考。结合田野研究的资料,本研究发现,第一,关系网规模反映了村民所接受的来自他人的帮助,即“欠人情帐”。在中国的乡村社会,人们的社会关系以“报”为基础,讲求社会交换中的互惠。(Luo,2005)行动者有来自村庄社会规范的义务,去回馈曾给予自己帮助的他人,即“还账”,如果行动者拒绝进行回馈,就违背了村民交往的互惠原则,就会遭到传统村庄社会的惩罚,例如被孤立等。因此在进行集体活动的动员时,动员者就能对理应偿还其人情的村民施加影响,使村民即便一开始不愿意参与政府划地统一规划,也会出于回报人情的需要而被说服。第二,干部网规模反映了村民与基层政府中较高级官员的联系,拜年网规模在一定程度上反映了与村民相联系的各种网络成员的总数,这二者更多表现为Lin Nan所划分的进行工具性行动的网络,有利于村民寻求和获得当前没有的资源。这两种网络规模大的村民是该村庄的“社会精英”,一般是该村的村长、村书记等乡村干部。这些人与政府的关系密切,能够从政府等正式制度中获取支持,因此容易被政府动员。即便政府动员的结果对他们目前的利益有损,但是为了维持和政府的良好关系并从中谋求更长远的价值,巩固自己在村庄中的精英地位,他们也会配合政府的指令。而普通村民的这两种网络规模都很小,他们很难从正式制度中获取利益,因此不易被政府所动员,如果动员还会损失他们目前的利益,则即便有长远的价值存在,他们也会坚持各行其是。另外,社区认同感对参与政府划地统一规划也有积极影响。社区认同感是对该村庄社群社会资本的衡量,正如Putnam所说会促进集体合作的形成。对本村认同感较强的村民更加面向社区,会关注和积极参与村庄的公共事务,容易被动员去参加政府统一规划,而对本村认同感较弱的村民更加面向自己的家庭,会更倾向于自行规划房屋重建,而不愿意与他人集体行事。