北方寒区水稻水肥管理技术节水减排效应研究

2018-05-30谢世尧孙雪梅邹德昊张晓红

谢世尧,孙雪梅,邹德昊,张晓红,赵 悦

(1. 黑龙江大学水利电力学院,哈尔滨 150080;2. 黑龙江大学寒区地下水研究所,哈尔滨 150080;3. 黑龙江省水利科学研究院,哈尔滨 150080)

水稻是全球一半以上人口赖以生存的基本食粮,根据 FAO 统计,2014 年世界水稻播种面积约16 325 万hm2,总产量约74 096 万t,平均单产约4 539 kg/hm2[1]。中国是世界第1大产稻国和消费国。水稻是耗水、耗肥最多的作物,其耗水量占全国总用水量的54%左右,占农业总用水量的65%以上[2,3]。稻田是农业面源污染物排放的主要来源之一,大量的排水带出的氮磷污染物是周边水体环境富营养化的重要因素[4-6]。水稻节水灌溉技术可以有效减少稻田灌溉用水和排水,合理施肥技术可以提高氮肥利用效率,2者共同作用可以消减面源污染排放[7-9]。但是,节水灌溉技术相关研究多关心灌溉上下限的控制,对通过调节稻田雨后蓄水深度,发挥稻田蓄雨、节水、增产、减污综合效应的研究较少;与此同时,稻田灌溉与施肥交互效应研究,尤其是不同水肥组合对稻田面源污染物排放的影响研究,也是当前研究热点[10-12]。因此,本文在前人研究的基础上,对比黑龙江省灌溉试验站多年田间试验改良提出的控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌4种节水灌排技术,5种施肥水平组合对水稻需水规律、产量及面源污染排放的影响,探讨最佳节水灌溉技术和施肥方法组合,为水稻高产稳产、节水高效、减污排污提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区基本情况

试验于2015年的5-9月在黑龙江省水稻灌溉试验中心站进行。试验区位于黑龙江省安庆县,属寒温带大陆性季风气候,多年平均降雨量577 mm,多年平均气温为15.7 ℃,最高月平均气温为1.69 ℃,年均日照时数2 599 h,年无霜期128 d。试验区设有60个试验小区,各小区面积均为100 m2,灌水和排水均采用单灌单排方式,小区之间均采用隔水隔板进行隔水处理,小区内均埋设了地下渗漏水采样设备。试验小区0~40 mm土壤相关理化参数如下:容重为1.12 g/cm3,pH值为6.35,土壤全氮含量为2.011 g/kg,速效氮含量为241.5 mg/kg,全磷含量为1.729 g/kg,速效磷含量为149.5 mg/kg,全钾含量为22.687 g/kg。

1.2 试验设计

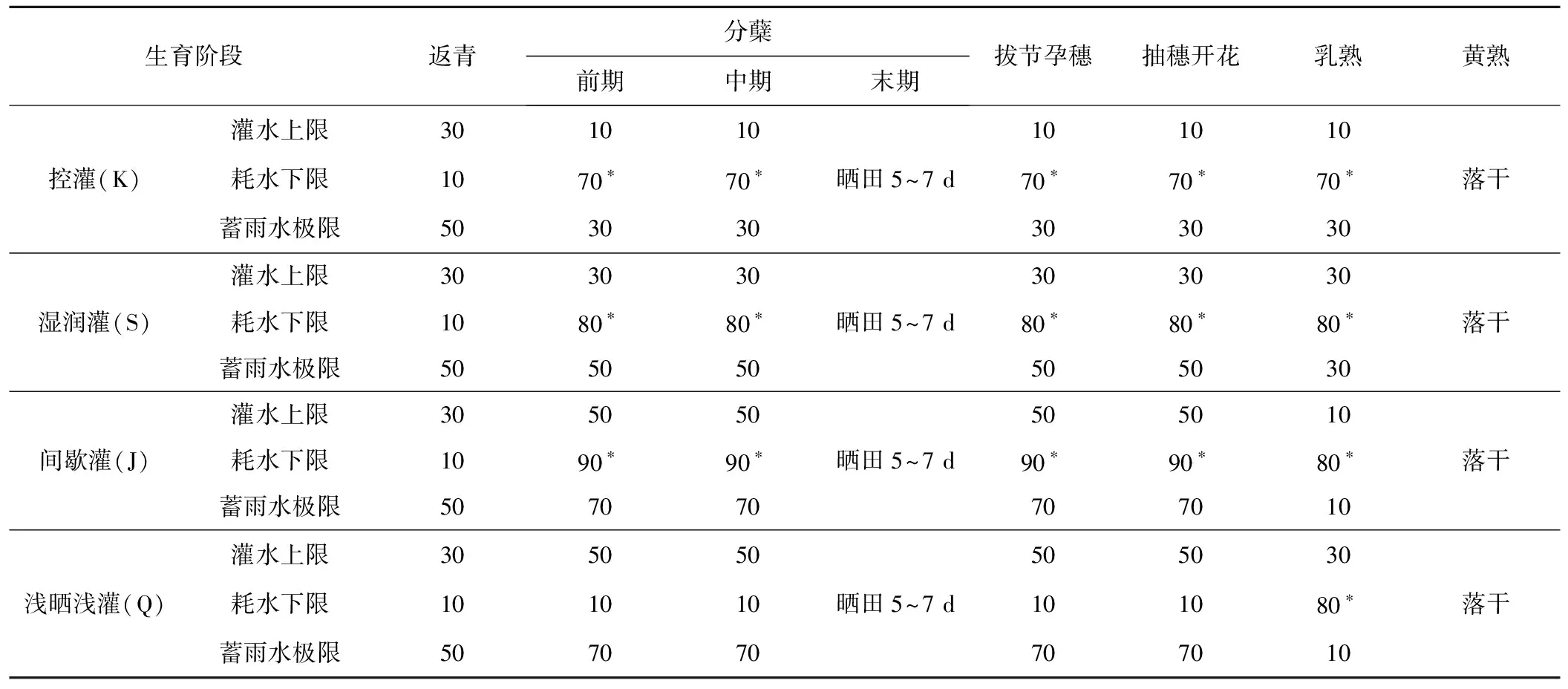

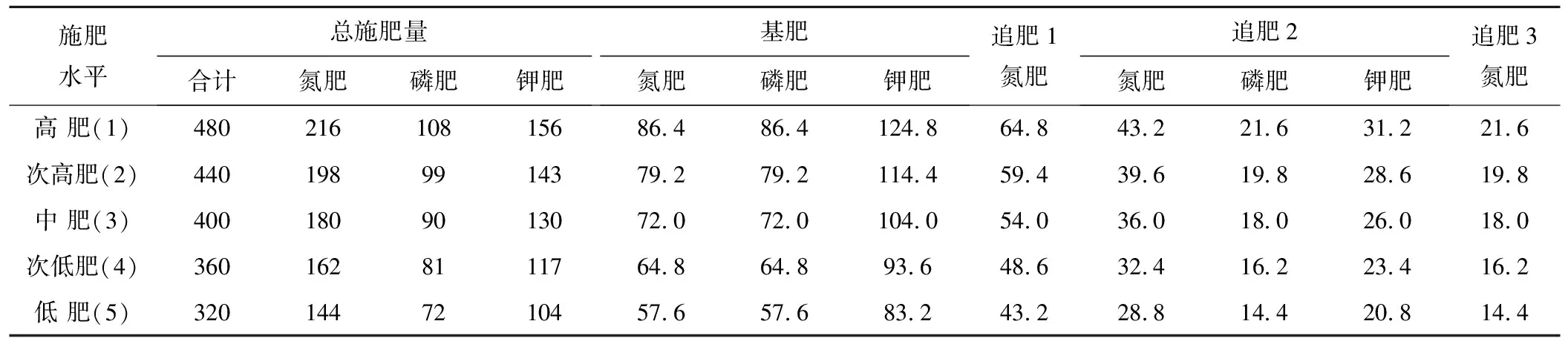

试验处理设置控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌4种节水灌排技术,5种施肥水平组合,每个处理3次重复,共布置了60个试验小区。水分管理按照各水稻灌排节水技术的水分管理参数标准表执行,见表1。不同施肥水平施肥管理方案见表2。表2中肥量为折纯量,各施肥水平中氮、磷、钾施肥比例均为2∶1∶1.5。

表1 水稻水分管理方案 mm

注:①土壤水分或田面水层达到下限时,应按灌水上限进行灌水,并记录其灌水量;②“*”号标注的数字指饱和含水率的百分数。

表2 水稻施肥管理方案 kg/hm2

注:基肥全层施入;追肥1属分蘖肥,分2次施,插秧后5 d和10 d,施肥比例为1∶2;追肥2属穗肥,分2次施,孕穗前5 d氮肥一半和磷肥混施,其后10 d氮肥一半和钾肥混施;追肥3属粒肥,齐穗时一次施肥。

1.3 观测指标及分析方法

水分指标观测:土壤饱和含水率观测采用PMP土壤水分观测仪;灌水量计算由灌水水表的灌前、灌后水表读数进行;排水量计算由排水水表的雨前、雨后读数进行,当试验小区因灌水过多发生意外地表排水时,应降低闸门高度继续排水至灌水上限,同时记录排前后水表读数;渗漏量观测通过安装在各水稻灌排节水技术中肥区的渗漏量观测设备的观测获得,每隔3 d观测一次,每次早晨8∶00观测。

水样指标观测:对每次地表水、地下水取样,分析水样TN、TP浓度;将排水量与TN、TP浓度相乘,即得到单次排水氮素污染物含量,各次排水污染物量相加得到水稻生育期面源污染排放总量。

生长指标观测:水稻产量的观测以试验处理为单元,分别脱粒测定各试验处理的产量,并根据试验小区的面积最终换算为单位面积产量。

2 结果分析

2.1 不同水肥组合节水效果分析

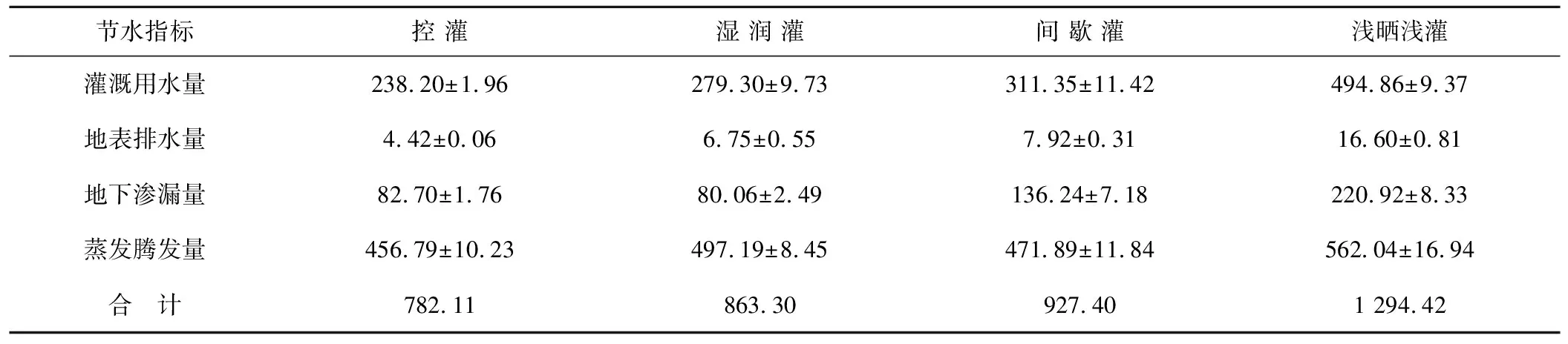

4种水稻节水灌溉技术综合节水指标见表3。不同节水技术的泡田及水稻大田生育期的合计灌水量以控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌顺序递增,其中,控灌、湿润灌、间歇灌分别比浅晒浅灌节约灌水量51.87%、43.56%、37.08%,控灌灌水量节约效果最为明显;2015年水稻大田生育期(5月28日-9月30日)降水总量为304.70 mm,除去地表排水量即为降雨有效利用量,可以看出降雨有效利用量以控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌顺序递减,对应的降水有效利用率分别是98.55%、97.79%、97.40%、94.55%;采取控灌和湿润灌的地下渗漏量较少,基本处于同一水平,间歇灌和浅晒浅灌的地下渗漏量较大,控灌、湿润灌、间歇灌的地下渗漏量分别是浅晒浅灌的37.43%、36.24%、61.67%,其中控灌渗漏水量最少,最大程度减少了无效用水;控灌、湿润灌、间歇灌的蒸发腾发量相差不大,分别是浅晒浅灌的81.27 %、88.46%、83.96%。

综合节水效果评判方法是4个节水指标之和,其值越小综合节水效果越好。可以看出,综合节水指标排序依次是控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌,控灌最节省水,其次是湿润灌和间歇灌,浅晒浅灌水分利用效率最低,相比湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌,控灌模式节水指标分别提高9.40%、15.67%、35.58%。

表3 不同节水技术综合节水指标 mm

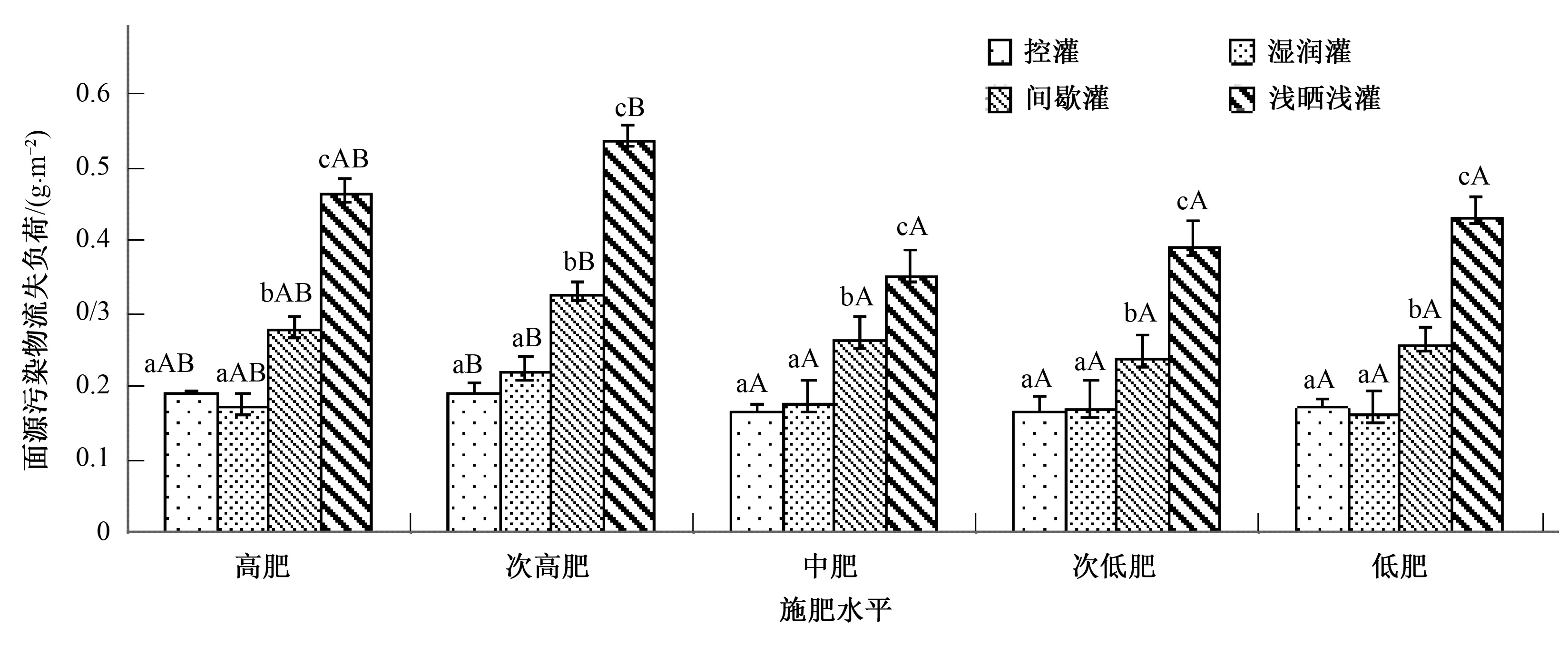

2.2 不同水肥组合减排效果分析

综合减排效果指标选择地表排水、地下水TN流失负荷与TP流失负荷2个减污指标,2个减污指标均为越小越好指标,面源污染物含量为2个减污指标之和,其值越小,综合减污效果越好。不同水肥组合面源污染物含量见图1。可以看出,同一施肥量下,面源污染物流失负荷按照控灌、湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌顺序递增,其中,控灌面源污染物流失负荷最低,对比湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌,控灌模式面源污染物流失负荷分别降低1.39%、36.57%、59.42%;同一灌溉模式下,面源污染物流失负荷按照次低肥、中肥、低肥、高肥、次高肥顺序递增,其中次低肥面源污染物流失负荷最低,对比中肥、低肥、高肥、次高肥面源污染物流失负荷分别降低0.6%、6.86%、13.64、25.20%。

图1 不同水肥组合面源污染物流失负荷Fig.1 Load loss of non-point source pollution with different water and fertilizer combinations

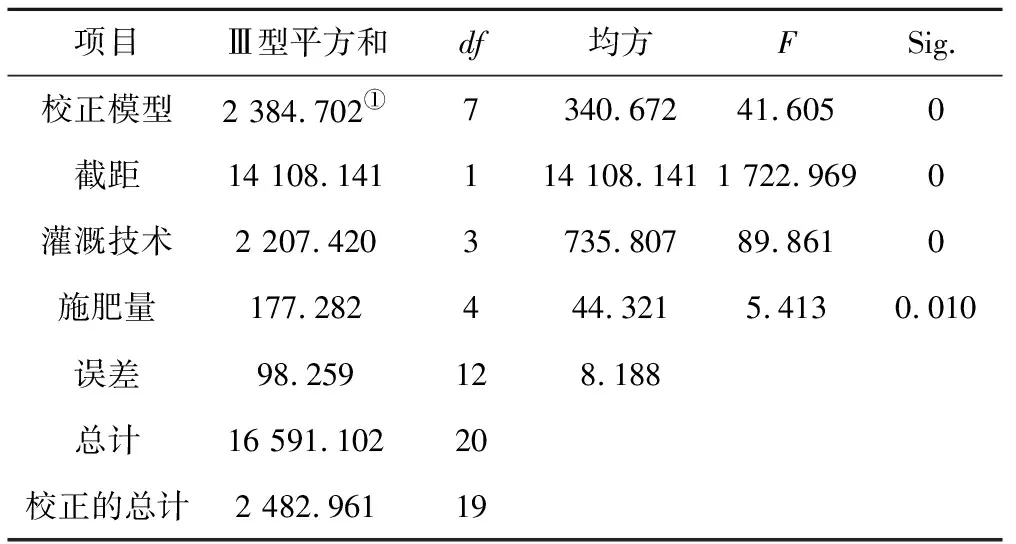

不同水肥组合对面源污染物影响方差分析见表4。同一种施肥量下,控灌与湿润灌面源污染物流失负荷变化不显著,间歇灌溉与浅晒浅灌面源污染物流失负荷变化显著(显著度P<0.05);同一种灌溉技术,次高肥对比中肥、次低肥、低肥面源污染物流失负荷变化显著(显著度P<0.05);此外,在控制其中一个变化之后,灌溉技术和施肥方式对面源污染物排放的影响是显著的。

表4 不同水肥组合对面源污染物影响方差分析Tab.4 Variance Analysis of influence of different water and fertilizer combinations on non-point source pollution

注 :①R2=0.960(调整R2=0.937)。

2.3 不同水肥组合增效效果分析

不同节水灌排技术的化肥施肥量与产量关系见图2。可以看出,控灌技术在试验化肥用量范围内始终比其他灌排节水技术产量高,因此控灌节水技术为产量最高的最优灌排节水技术。根据控灌灌排节水技术的施肥量与产量关系计算,从次低肥到中肥,每公顷施肥量增加45.00 kg时,每公顷产量约增加36.90 kg,化肥产出率为0.82,产量增加不明显,经济效益持平或略显下降;从低肥到次低肥,每公顷施肥量增加45.00 kg时,每公顷产量约增加132.90 kg,化肥产出率为2.95,产量增加相对明显,经济效益呈现增加趋势,相比前者化肥产出率从0.82提高到了2.95,化肥产出率有了较大幅度提高。因此,在化肥施肥量与产量关系分析中,选择360 kg/hm2化肥施用量水平,对应产量水平达到9 960 kg/hm2。

图2 不同节水灌排技术的化肥施肥量与产量关系Fig.2 Relationship between fertilizer amount and yield under the condition of different water-saving technology

综上,蓄雨型控灌灌排节水技术的节水、减污、高产效果最好,多个组合中,蓄雨型控灌灌排节水技术与次低肥组合最好。化肥施肥用量为360 kg/hm2,产量约为9 960 kg/hm2左右。

3 讨 论

4 结 语

本文着重研究不同水肥组合,我国北方寒区水稻节水、减排、增效效应,主要结论如下。

(1)综合节水指标选取灌溉用水量、地表排水量、地下渗漏量、蒸发腾发量。控灌最节省水,其次是湿润灌和间歇灌,浅晒浅灌水分利用效率最低,相比湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌,控灌模式节水指标分别提高9.40%、15.67%、35.58%。

(2)同一施肥量下,控灌面源污染物流失负荷最低,对比湿润灌、间歇灌、浅晒浅灌,控灌模式面源污染物流失负荷分别降低1.39%、36.57%、59.42%;同一灌溉模式下,次低肥面源污染物流失负荷最低,对比中肥、低肥、高肥、次高肥面源污染物流失负荷分别降低0.6%、6.86%、13.64、25.20%。此外,方差分析结果表明,灌溉技术和施肥方式对面源污染物排放的影响是显著的。

(3)控灌技术产量在试验化肥用量范围内均高于其他节水灌排技术,从低肥到次低肥,每公顷施肥量增加45.00 kg时,每公顷产量约增加132.90 kg,化肥产出率为2.95,产量增加相对明显,经济效益增加明显。

(4)综上,“蓄雨控灌+次低肥”模式最有利于水稻节水、减排、增效效应发挥。

:

[1] 司徒淞,王和洲,张 薇. 中国水稻节水若干问题的探讨与建议[J].灌溉排水,2000,19(1):30-33.

[2] 徐振剑,华 珞,蔡典雄,等.农田水肥关系研究现状[J].首都师范大学学报(自然科学版),2007,28(1):83-88.

[3] 马 强,宇万太,沈善敏,等. 下辽河平原水肥交互作用及对玉米产量的影响[J].农业工程学报,2007,23(4):29-33.

[4] Aschonitis V G,Mastrocicco M,Colombani N,et al.Assessment of the intrinsic vulnerability of agricultural land to water and nitrogen losses via deterministic approach and regression analysis[J].Water,Air,& Soil Pollution,2012,223(4):1 605-1 614.

[5] Chirinda N,Cater M S,Albert K R,et al.Emissions of nitrous oxide from arable organic and conventional cropping systems on two soil types[J].Agriculture,Ecosystem and Environment,2010,136(3-4):199-208.

[6] Chen A,Lei B,Hu W,et al.Characteristics of ammonia volatilization on rice grown under different Nitrogen application rates and its quantitative predictions in Erhai Lake Watershed,China[J].Nutrient Cycling in Agroecosystems,2015,101(1):139-152.

[7] 齐学斌,庞鸿宾.节水灌溉的环境效应研究现状及研究重点[J].农业工程学报,2000,16(4):37-40.

[8] 朱成立,张展羽. 灌溉模式对稻田氮磷损失及环境影响研究展望[J].水资源保护,2003,(6):56-58.

[9] 高焕芝,彭世彰,茆 智,等.不同灌排模式稻田排水中氮磷流失规律[J].节水灌溉,2009,(9):1-4.

[10] 李强坤,胡亚伟,孙 娟,等.控制排水条件下农业非点源污染物流失特征[J].农业工程学报,2010,26(2):182-187.

[11] 刘广明,杨劲松,姜 艳,等.基于控制灌溉理论的水稻优化灌溉制度研究[J].农业工程学报,2005,21(5):29-33.

[12] Wesstrom I,Messing I.Effects of controlled drainage on N and P losses and N dynamics in a loamy sand with spring crops[J].Agricultural Water Management,2007,87(3):229-240.

[13] 刘建刚,罗 纨,贾忠华.银南灌区控制排水实施效果分析[J].水利水电科技进展,2009,29(1):40-43.

[14] 彭世彰,张正良,罗玉峰,等.灌排调控的稻田排水中氮素的变化规律[J].农业工程学报,2009,25(9):21-26.

[15] Xiao M H,Yu S E,She D L,et al.Nitrogen and phosphorus loss and optimal drainage time of paddy field under controlled drainage condition [J] .Arabian Journal of Geosciences,2015,(8):4 411-4 420.