以专业认证为导向的物联网工程专业课程设置探讨

2018-05-30郭瑛

郭 瑛

(青岛科技大学 信息科学技术学院,山东 青岛 266061)

0 引 言

我国各大高校都在积极参与高等工程教育专业认证工作,通过专业认证不仅提高了教学质量[1,2],还可进一步完善人才培养体系,是国家对高校培养模式的一种认可[3,4]。

我国的物联网工程专业最早成立于2010年,是新兴的工科类专业之一[5,6]。物联网工程专业经过多年的教学实践,既积累了一定的经验,也发现了不少问题[7,8]。针对专业认证的需求,合理设置课程,对提高物联网工程专业人才培养质量具有重要意义[9]。青岛科技大学物联网工程专业从2011年开始第一届招生,经过多年的发展,多次调整课程设置,课程体系日趋完善[10,11]。本文以青岛科技大学物联网工程专业为例,探索满足认证标准的课程设置方式。

1 物联网工程专业课程体系

《中国工程教育专业认证协会工程教育认证标准(2017年11月修订)通用标准》和《专业补充标准》中对物联网工程专业课程的设置要求如下:课程应包含将标识与传感、数据通信、分布控制与信息安全等基本原理与技术应用于物联网应用系统的规划、设计、开发、部署、运行维护等内容。

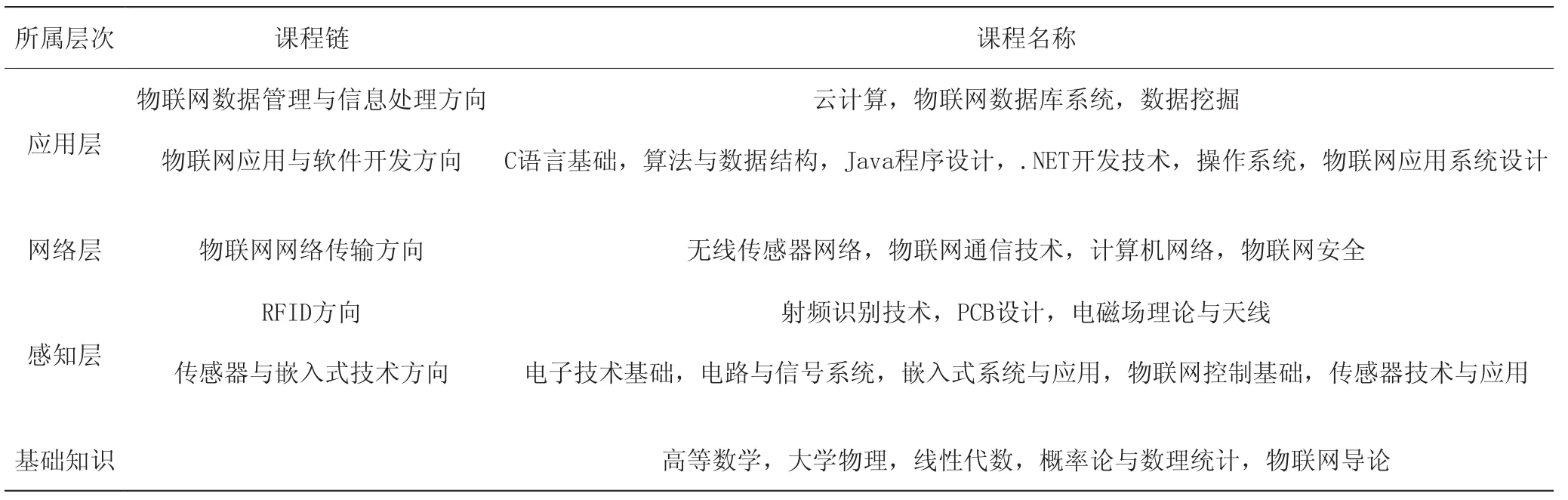

物联网工程专业的课程可分为三大层次,五个课程链,从下到上依次为感知层、网络层、应用层。感知层包括2个课程链,即传感器与嵌入式技术方向和RFID方向;网络层包括1个课程链,即物联网网络传输方向;应用层包括2个课程链,即物联网应用与软件开发方向和物联网数据管理与信息处理方向。此外还包含支持这些专业课程的基础知识,见表1所列。

2 物联网工程专业课程设置

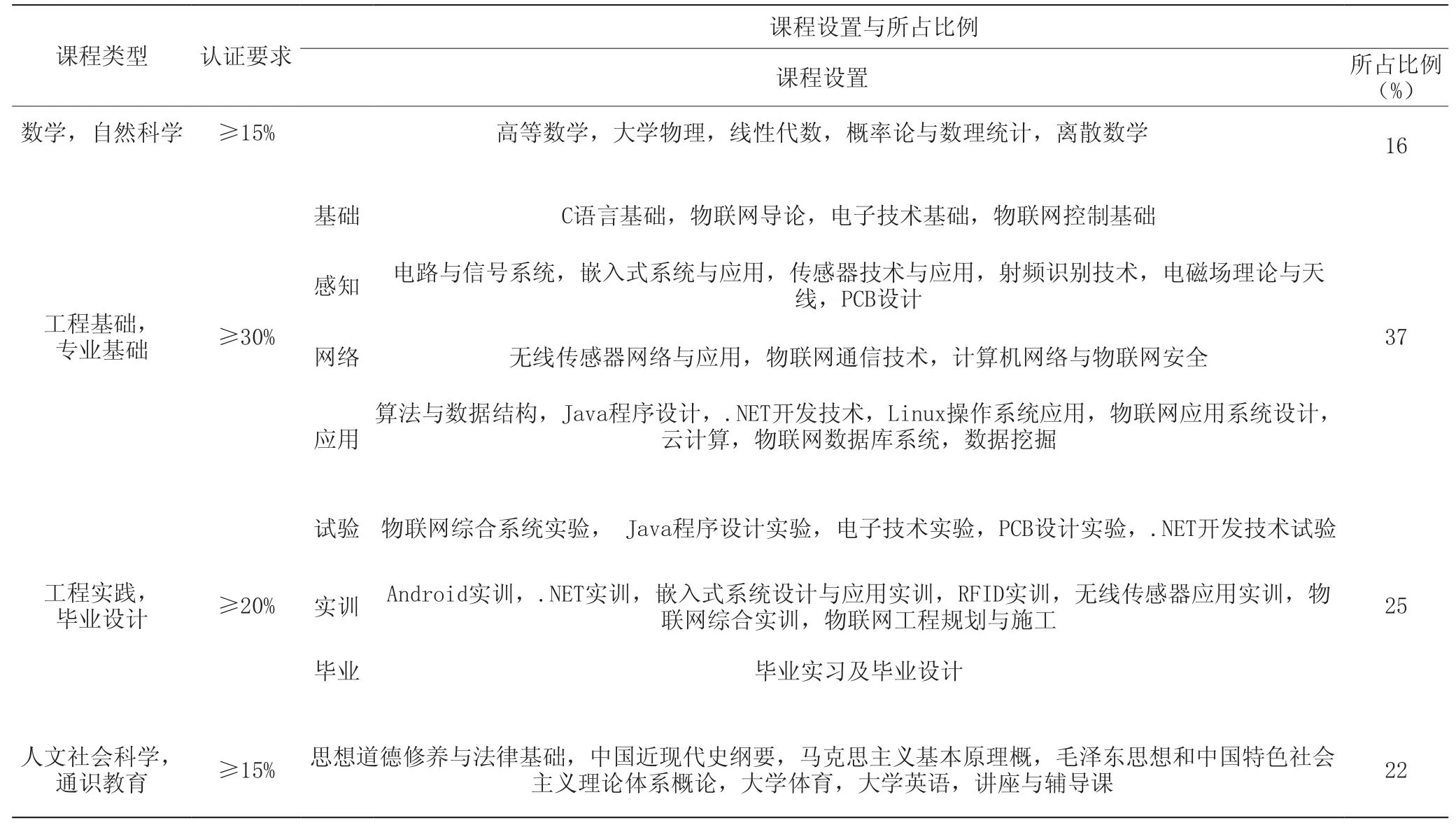

青岛科技大学物联网工程专业学制四年,毕业最低学分为169个学分。参照《中国工程教育专业认证协会工程教育认证标准(2017年11月修订)通用标准》中的第5条和《专业补充标准》中的第1条,可以按照下述方式设置课程。

2.1 与本专业毕业要求相适应的数学与自然科学类课程

按照认证标准规定,该类课程至少占总学分的15%。数学包括《高等工程数学》《概率论与数理统计》《离散结构》等。物理包括《力学》《电磁学》《光学与现代物理》等。故设置数学与自然科学类课程27学分,占总学分的16%,包括 《高等数学》11学分,《大学物理》7学分,《线性代数》2学分,《概率论与数理统计》3学分,《离散数学》4学分。以上均为必修课程。

2.2 符合本专业毕业要求的工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程

工程基础类课程和专业基础类课程能体现数学和自然科学在本专业的应用能力培养,专业类课程能体现系统设计和实现能力的培养。根据认证标准,该类课程至少占总学分的30%,教学内容必须覆盖程序设计、数据结构、计算机组成、操作系统、计算机网络、软件工程、信息管理知识领域的核心内容。

结合表1中物联网工程专业的课程体系,设置专业基础课15学分,包括《C语言基础》4学分,《物联网导论》3.5学分,《电子技术基础》4.5学分,《物联网控制基础》3学分。设置专业课56.5学分,既有必修课,也有选修课。该课程涵盖了表1中物联网工程专业课程的三个层次的五个课程链,学生可根据自身情况选择相应课程链中的课程系统地学习。在这些专业课中,学生最低需要修满62.5个学分,占总学分的37%。

感知层传感器与嵌入式技术方向的课程包括《电路与信号系统》5学分,《嵌入式系统与应用》5学分,《传感器技术与应用》3学分。《RFID方向包括射频识别技术》3学分,《电磁场理论与天线》5学分,《PCB设计》2学分。其中《电路与信号系统》《嵌入式系统与应用》《射频识别技术》《电磁场理论与天线》为必修课,其他为选修课。

表1 物联网工程专业课程体系

网络层物联网网络传输方向的课程包括《无线传感器网络与应用》4.5学分,《物联网通信技术》4.5学分,《计算机网络与物联网安全》3学分。其中《物联网通信技术》为必修课,其他为选修课。

应用层的物联网应用与软件开发方向的课程包括《算法与数据结构》3学分,《Java程序设计》2.5学分,《.NET开发技术》3学分,《Linux操作系统应用》3学分,《物联网应用系统设计》3学分。物联网数据管理与信息处理方向的课程包括《云计算》3.5学分,《物联网数据库系统》3学分,《数据挖掘》3.5学分。其中《算法与数据结构》是必修课,其他为选修课。

2.3 工程实践与毕业设计(论文)

认证标准中指出,这类课程至少占总学分的20%,要设置完善的实践教学体系,主要包括实验、课程设计、现场实习、开展科技创新、社会实践等多种形式活动,并与企业合作,到各类工程单位实习或工作,培养学生的实践能力和创新能力。其中毕业设计(论文)至少占8%,选题要结合本专业的工程实际问题,培养学生的工程意识、协作精神以及综合应用所学知识解决实际问题的能力。

设置单独开设的实验课程12学分,包括《物联网综合系统实验》3.5学分,《Java程序设计实验》2.5学分,《电子技术实验》1学分,《PCB设计实验》2学分,《.NET开发技术》3学分。其中《电子技术实验》为必修,其他为选修,学生至少应修满6个学分。

设置实习实训类课程37学分,建立多个实践、实训基地,采用“学习-实训-再学习-再实训”和“学、思、用”教学模式。课程包括《Android实训》2学分,《.NET实训》2学分,《嵌入式系统设计与应用实训》2学分,《RFID实训》1学分,《无线传感器应用实训》1学分,《物联网综合实训》6学分,《物联网工程规划与施工》3学分,《军事教育》2学分,《思想政治理论实践》2学分,毕业实习及毕业设计(论文)16学分,全部为必修环节。以上工程实践与毕业设计(论文)占总学分的25%,其中毕业设计(论文)占总学分的9.5%。

2.4 人文社会科学类通识教育课程

按照认证标准规定,该类课程至少占总学分的15%,使学生在从事工程设计时能够考虑经济、环境、法律、伦理等各种制约因素。

设置人文社会科学类课程24学分,包括《思想道德修养与法律基础》3学分,《中国近现代史纲要》2学分,《马克思主义基本原理概》3学分,《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》4学分,《大学体育》4学分,《大学英语》8学分。

设置通识选修课8学分,要求学生们在哲学与文学类,经济、管理与法学类,历史与教育学类,艺术与体育类上述人文社会科学类通识教育课程共计38学分,占总学分的22%中至少修读一门课程。此外还有讲座与辅导课6学分。

综上以青岛科技大学为例,以专业认证为导向的物联网工程专业课程设置方案见表2所列。

按照上述方式设置物联网工程专业的课程,既能满足学生系统学习专业知识的需求,也符合《中国工程教育专业认证协会工程教育认证标准(2017年11月修订)》及《专业补充标准》的相关规定。

3 结 语

本文围绕认证标准,探索物联网工程专业的课程设置方式,以建设符合认证标准的专业为目标,不断提升教育质量。

表2 物联网工程专业课程设置(青岛科技大学为例)

[1]孔祥杰,夏锋,宁兆龙,等.面向工程教育专业认证的网络工程专业培养方案探索[J].计算机教育,2016(9):9-14.

[2]叶洪涛,罗文广,曾文波.基于专业认证的地方高校人才培养模式探索[J].高教论坛,2012, 10(10): 34-35.

[3]孙娜.我国高等工程教育专业认证发展现状分析及其展望[J].创新与创业教育,2016,7(1): 29-34.

[4]支希哲,韩阿伟.高等工程教育专业认证的问题及对策[J].中国高校科技, 2015(4):44-47.

[5]王宏亮,刘畅.专业认证视角下基于教学路线的物联网工程教育资源整合[J].南通职业大学学报, 2017,31(1): 27-32.

[6]徐丹,左欣,滕玮.基于专业认证的物联网工程人才培养模式探究[J].科技视界,2015(35): 50-54.

[7]郭瑛,曾宪武.物联网专业控制理论与技术课程设置研究[J].计算机教育, 2013(16):86-89.

[8]吴韶波.工程教育认证背景下物联网工程专业实践教学探索与改革[J].物联网技术,2017,7(11): 109-111.

[9]唐敏,尚勇,林昕.高职院校物联网应用技术专业课程体系的探索与构建[J].物联网技术, 2014,4(2):85-87.

[10]王志良,曾宪武,王新平.物联网工程专业必修课程的教材建设[J].计算机教育,2012(21): 5-8.

[11]郭瑛.物联网TinyOS 课程教学研究与探索[J]. 计算机教育, 2015(14): 86-89.