固相微萃取-气相色谱-质谱法鉴别海南黄花梨木与越南黄花梨木

2018-05-29侯思润黄晓兰马艳芳林晓珊马叶芬朱志鑫罗辉泰吴惠勤

侯思润, 黄晓兰, 马艳芳, 黄 芳, 林晓珊, 马叶芬,朱志鑫, 罗辉泰, 吴惠勤

(广东省测试分析研究所, 广东省化学危害应急检测技术重点实验室, 广东 广州 510070)

海南黄花梨(dalbergia odorifera)学名为降香黄檀[1,2],原产地中国海南岛吊罗山,为国家二级保护植物[3],是一种名贵红木[4,5],在观赏、药用和家具制造中具有重要地位[6]。越南黄花梨(dalbergia spp)为黄檀属中的一个树种[7],在90年代末才出现在国内红木市场,其外观与海南黄花梨木相近[8],价格却只有海南黄花梨木的1/20,因此部分不法商家据此造假牟取暴利,严重损害消费者利益。故建立一种鉴别区分两种黄花梨木的方法十分重要。

目前红木品种的鉴别方法主要包括传统识别法、数字图像法、基因测序法和化学分析法。传统识别法[9,10]主要靠肉眼和放大镜观察红木的表观特征,并在光学显微镜下观察各类组织与细胞的形态与排列,该法过于依赖经验,常出现误判现象;数字图像法[11-13]是通过红木的解剖图与数据库进行比对,再通过计算机自动识别树种,但制作红木的断面切片需要破坏家具整体结构,且必须与大量数据逐个匹配验证,耗时较长;基因测序法[14]是近年来出现的树种识别新方法,通过DNA提取、扩增、纯化、测序和与数据库比对,对不同树种进行鉴别。化学分析法主要有气相色谱法(GC)和气相色谱-质谱联用法(GC-MS)。李艳艳等[15]通过乙醇提取红木样本,浓缩后采用GC测定,通过指纹图谱的主成分分析(PCA)投影法,考察红木的树种。石江涛等[16]通过正己烷-乙醇(1∶1, v/v)提取红木样本中的挥发油,并通过对总离子流色谱图的比较和质谱鉴定进而区分同属不同种的木材品种。杨柳等[17]采用顶空-气相色谱-质谱联用法,并通过海南黄花梨木与越南黄花梨木中脂溶性成分的含量差异,鉴别出两种黄花梨木。然而以上方法均存在一定局限性,如所需样品量大、取样时易损坏家具、提取时间长、消耗大量人力、稳定性差的成分在提取过程中化学结构易发生转变等。因此亟须建立一种无损、快速、科学、准确的新方法,以解决海南黄花梨木与越南黄花梨木的鉴别难题。

固相微萃取(SPME)是近年来被广泛应用的一种新型无溶剂萃取技术,集采样、萃取、浓缩、进样一体化,适用于挥发性成分的分析,已应用于食品[18-20]、药品[21,22]的检测中。吴惠勤等[21]通过SPME富集沉香中的挥发性成分,鉴定并发现其特征成分,用于沉香的真伪鉴别;张静斐等[22]通过对沉香中6种特征成分含量的比较,建立了4种不同产地天然沉香品质的评价体系。

本文采用SPME方法富集黄花梨木中的挥发性成分,通过色谱分离和质谱分析,鉴定出20种挥发性成分,发现了区别海南黄花梨木与越南黄花梨木特征成分相对含量的差异。本方法所需样品量少,操作简便快速,在家具、工艺品及原木等的鉴别中有广泛的应用前景。

1 实验部分

1.1 仪器、试剂与材料

7890B GC/5977A MSD气相色谱-质谱联用仪(美国Agilent公司); AB-FFAP极性毛细管气相色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm,加拿大Abel公司); NACC-1固相微萃取头(广东省测试分析研究所自主研发)。

海南黄花梨木样品A~E和越南黄花梨木样品F~J均取材于黄花梨木家具或工艺品,由红木博物馆和相关科研机构提供。

1.2 固相微萃取

用电钻从黄花梨木家具样品不显眼位置钻取0.05~0.10 g粉末,装入20 mL带有聚四氟乙烯密封塞的顶空瓶中,密封;将固相微萃取装置穿过密封塞,插入顶空瓶中,推出萃取头(萃取头距样品表面约1 cm),于80 ℃加热萃取20 min;取出固相微萃取头,迅速插入气相色谱进样口中,于250 ℃解吸10 min,待GC-MS测定。

1.3 GC-MS条件

色谱柱:AB-FFAP极性毛细管气相色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);进样口温度:250 ℃;载气:氦气(99.999%);柱流量:0.7 mL/min,恒流;不分流进样;吹扫流量:20 mL/min;吹扫时间:0.25 min;程序升温条件:初始温度50 ℃,以8 ℃/min升温至80 ℃,再以12 ℃/min升温至240 ℃,保持12 min;运行时间:29.08 min。

离子源:EI源;离子源温度:230 ℃;四极杆温度:150 ℃;连接口温度:280 ℃;电子能量:70 eV;电子倍增器电压:在自动调谐基础上加200 V;扫描方式:全扫描;扫描范围:m/z33~450;阈值:50 counts。

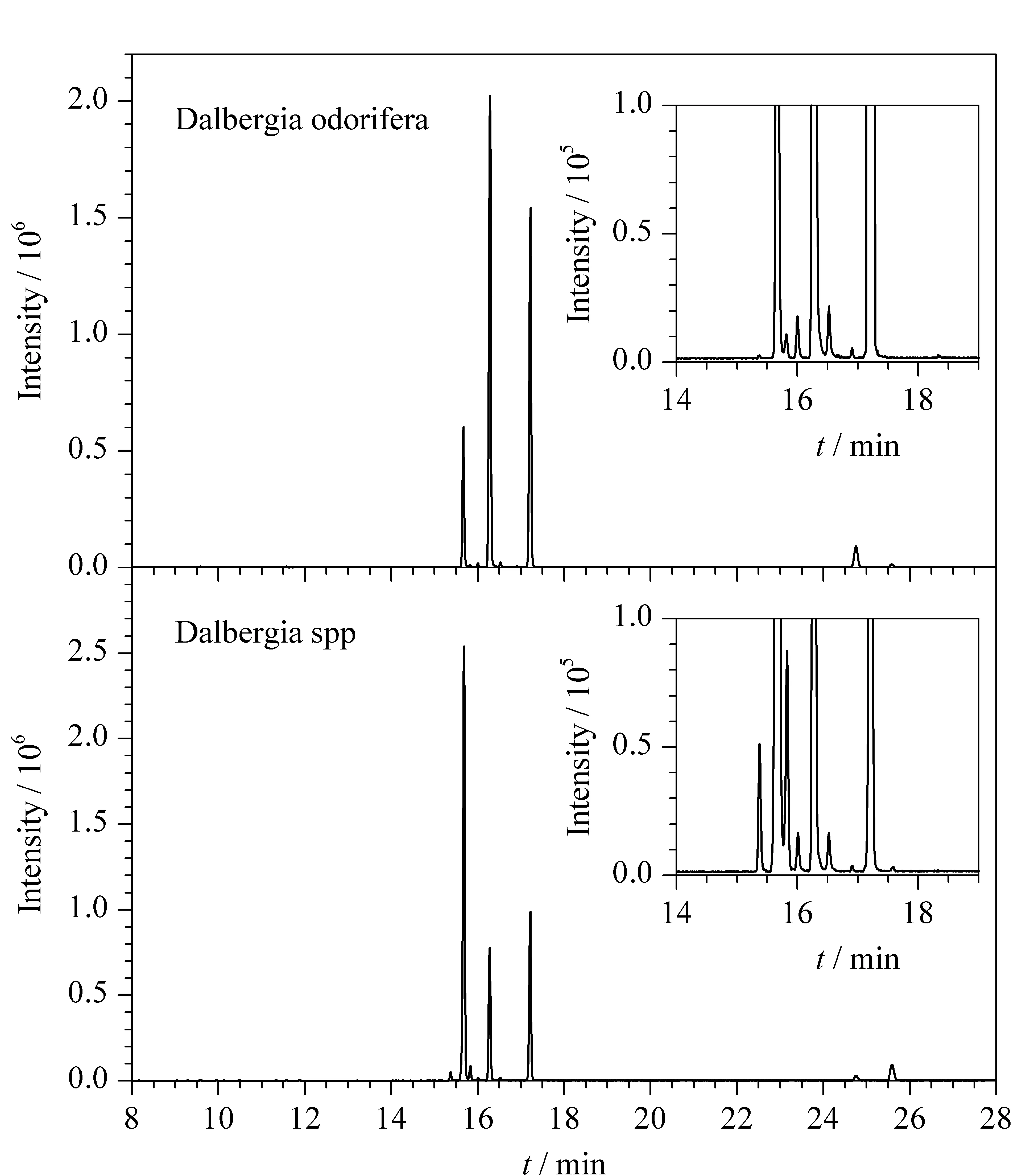

黄花梨木样品中挥发性成分的信息见表1。

表 1 黄花梨木样品的挥发性成分信息

-: CAS No. was not acquired.

2 结果与讨论

2.1 固相微萃取条件的优化

2.1.1萃取温度的选择

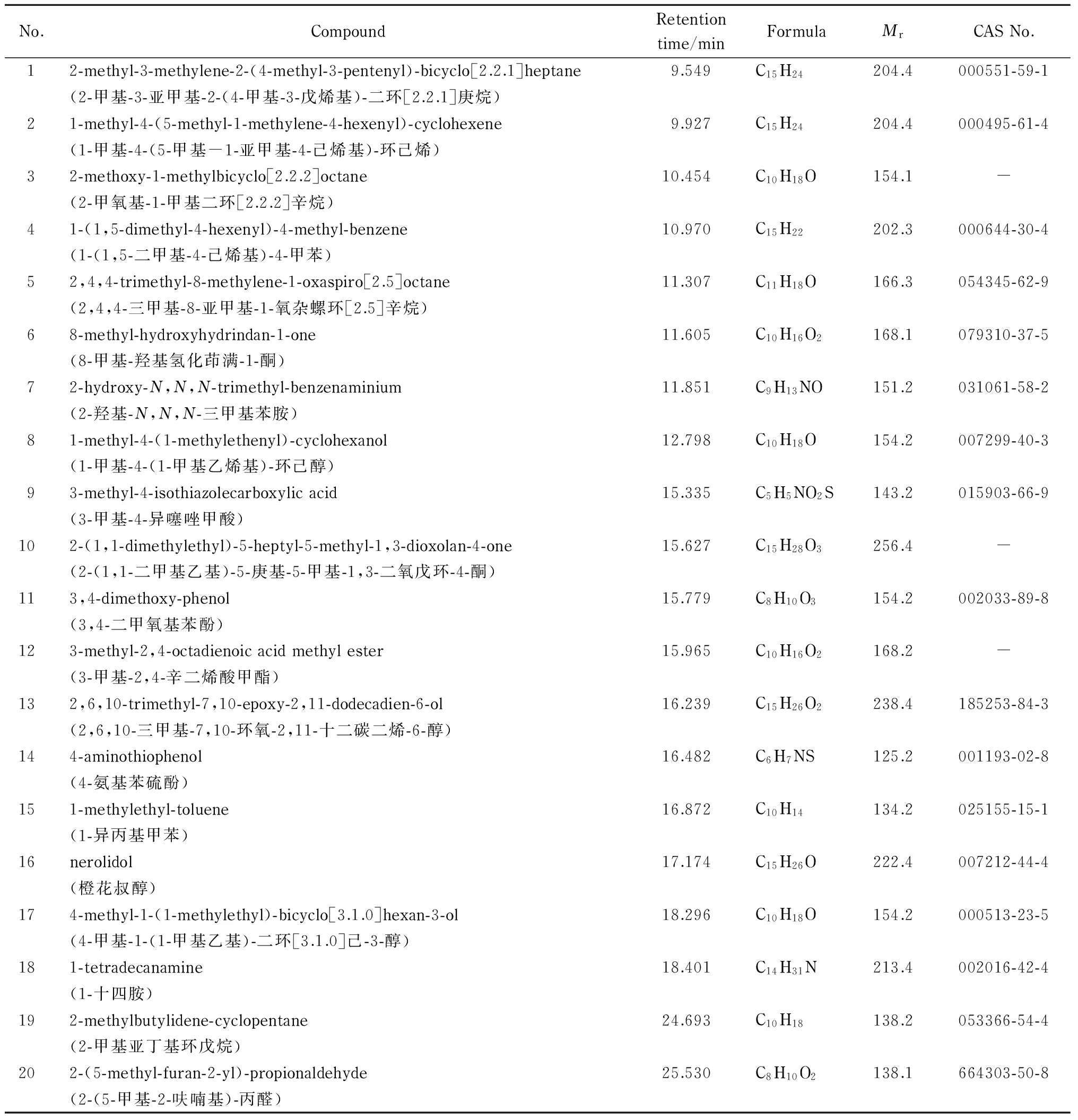

实验考察了不同萃取温度(50、60、70、80和90 ℃)对海南黄花梨木中5种主要成分峰面积的影响(见图1a)。当萃取温度为50~80 ℃时,5种主要成分的峰面积随萃取温度的升高逐渐增加,当80 ℃时,主要成分的色谱峰面积达到最大;当萃取温度为90 ℃时,部分主要成分的峰面积呈下降趋势,说明过高温度会导致其化学结构发生转变。因此最终确定80 ℃为最佳萃取温度。

图 1 (a)萃取温度、(b)萃取时间和(c)解吸附时间对海南黄花梨木中5种主要成分峰面积的影响Fig. 1 Effects of (a) extraction temperature, (b)extraction time and (c) desorption time on the peak areas of the five main components in dalbergia odorifera samples 1. 2-(1,1-dimethylethyl)-5-heptyl-5-methyl-1,3-dioxolan-4-one; 2. 2,6,10-trimethyl-7,10-epoxy-2,11-dodecadien-6-ol; 3. nerolidol; 4. 2-methylbutylidene-cyclopentane; 5. 2-(5-methyl-furan-2-yl)-propionaldehyde.

2.1.2萃取时间的选择

实验考察了不同萃取时间(5、10、15、20和25 min)对海南黄花梨木中5种主要成分峰面积的影响(见图1b)。当萃取时间由5 min增加至20 min时,5种主要成分的峰面积逐渐增加;当萃取时间由20 min增加至25 min时,主要成分的响应强度无明显变化,因此最终确定20 min为最佳萃取时间。

2.1.3解吸附时间的选择

实验考察了不同解吸附时间(5、10、15、20和25 min)对海南黄花梨木中5种主要成分峰面积的影响(见图1c)。当解吸附时间由5 min增加到10 min时,主要成分的色谱峰面积略有增大;继续增加解吸附时间,主要成分的色谱峰面积变化不大,因此最终确定10 min为最佳解吸附时间。

2.2 色谱柱的选择

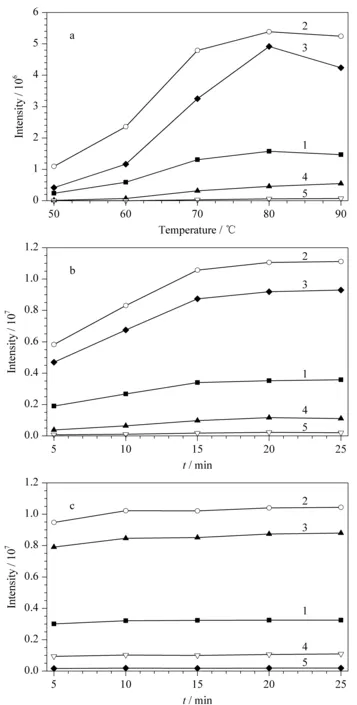

植物挥发油的测定通常选用非极性[23,24]或弱极性[25-28]毛细管气相色谱柱进行分离。因此本实验先选用AB-5MS弱极性毛细管气相色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)对其中5种主要成分进行分离,但分离效果较差,部分色谱峰重叠;随后采用OV-1非极性毛细管气相色谱柱(15 m×0.20 mm×0.25 μm),依然无法改善分离效果;最后采用AB-FFAP极性毛细管气相色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)(见图2), 5种主要成分的分离度良好,色谱峰能够实现基线分离,且峰形良好。因此实验最终选择AB-FFAP色谱柱。

图 2 采用AB-FFAP色谱柱时海南黄花梨木中5种主要成分的总离子流色谱图Fig. 2 Total ion chromatogram of the five main components in dalbergia odorifera using AB-FFAP column Peaks 1-5 were the same as that in Fig. 1.

2.3 黄花梨木的挥发性成分

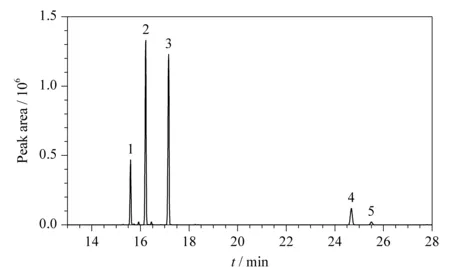

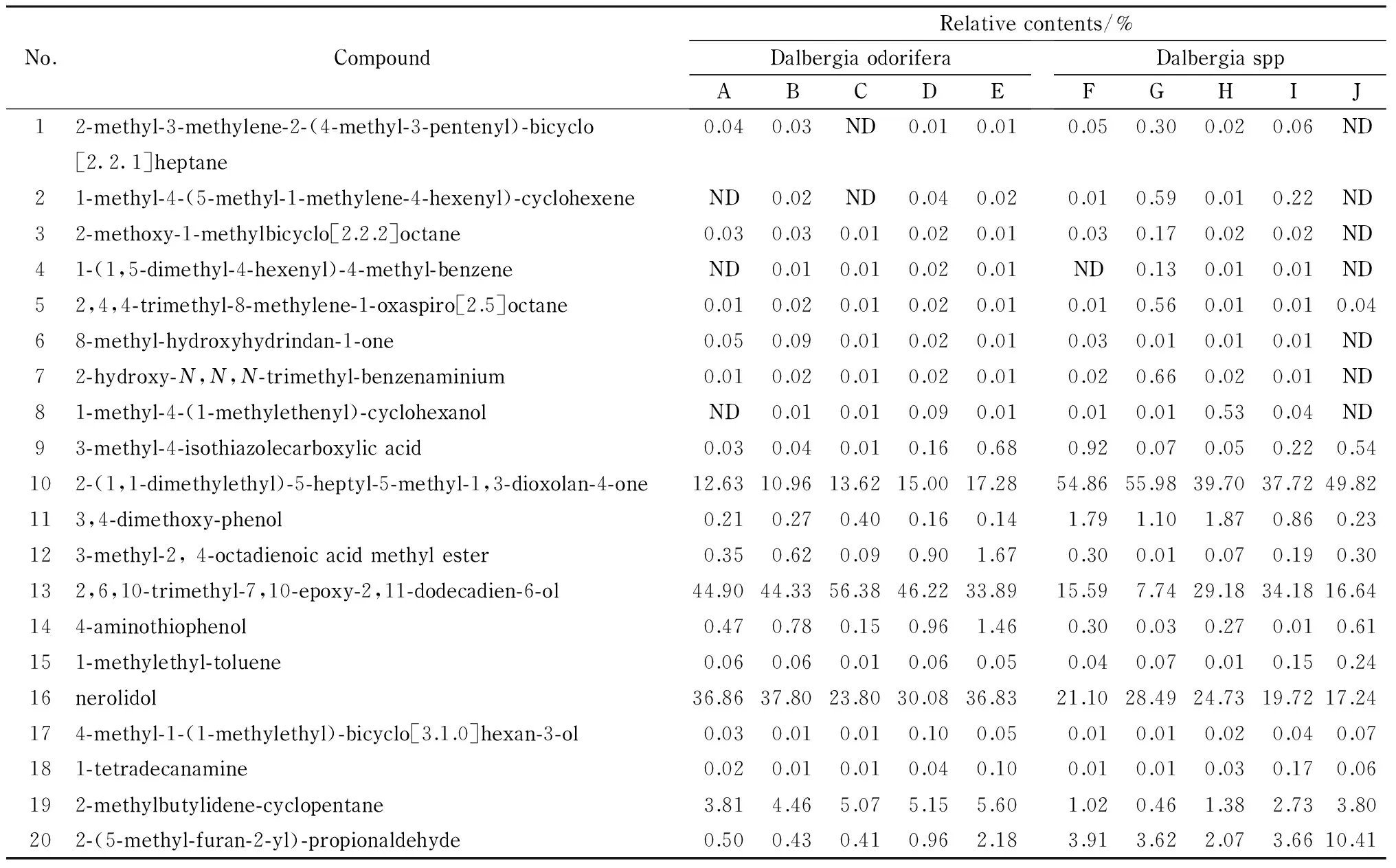

对海南黄花梨木样品A~E和越南黄花梨木样品F~J进行分析,其中典型的海南黄花梨木和越南黄花梨木样品的总离子流色谱图见图3。对所有色谱峰对应的质谱图进行人工解析及计算机谱库检索,确定出了其中20种挥发性成分,用面积归一化法计算其相对含量,结果见表2。

由表2可以看出,同种黄花梨木样品中主要成分的相对含量较为相近,二者的主要成分有5种,分别为:2-(1,1-二甲基乙基)-5-庚基-5-甲基-1,3-二氧戊环-4-酮、2,6,10-三甲基-7,10-环氧-2,11-十二碳二烯-6-醇、橙花叔醇、2-甲基亚丁基-环戊烷和2-(5-甲基-2-呋喃基)丙醛,占总量的95.8%以上。除以上5种主要成分外,样品均含有多种微量成分,包括烷烃、烯烃、芳香烃、醇、醛、酸、酯、酚、胺等,相对含量为0.7%~4.2%。

图 3 (a)海南黄花梨木和(b)越南黄花梨木样品的总离子流色谱图Fig. 3 Total ion chromatograms of (a) dalbergia odorifera and (b) dalbergia spp samples

2.4 海南黄花梨木与越南黄花梨木的鉴别

通过分析和对比海南黄花梨木与越南黄花梨木中20种挥发性成分相对含量的差异,可以看出,其中两组共4种挥发性成分(2-(1,1-二甲基乙基)-5-庚基-5-甲基-1,3-二氧戊环-4-酮和2,6,10-三甲基-7,10-环氧-2,11-十二碳二烯-6-醇、2-甲基亚丁基-环戊烷和2-(5-甲基-2-呋喃基)丙醛)为海南黄花梨木与越南黄花梨木共同含有、相对含量较高且具有规律性的化合物,最终确定这4种挥发性成分为黄花梨木的特征成分。

海南黄花梨木中,2,6,10-三甲基-7,10-环氧-2,11-十二碳二烯-6-醇的相对含量大于2-(1,1-二甲基乙基)-5-庚基-5-甲基-1,3-二氧戊环-4-酮;2-甲基亚丁基-环戊烷的相对含量均大于2-(5-甲基-2-呋喃基)丙醛。越南黄花梨木中特征成分的相对含量规律则相反。

表 2 黄花梨木样品中20种挥发性成分的相对含量

ND: not detected.

3 结论

本文建立了固相微萃取-气相色谱-质谱鉴定海南黄花梨木与越南黄花梨木的方法。该方法样品用量小,不损坏家具的结构,适用于鉴别家具及工艺品,解决了海南黄花梨木与越南黄花梨木树种鉴别的难题,从而为打击以越南黄花梨木冒充海南黄花梨木的不法行为提供了科学的检测方法。

:

[1] GB/T 18107-2000

[2] Qiu Z J, Zhou G Y, Chen S H. Practical Forestry Technology, 2004(6): 41

邱治军, 周光益, 陈升华. 林业实用技术, 2004(6): 41

[3] Guo W F, Jia H Y. Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 2006, 33(4): 152

郭文福, 贾宏炎. 福建林业科技, 2006, 33(4): 152

[4] Cai D X, Lu L H. Forestry of Guangxi, 2004(6): 39

蔡道雄, 卢立华. 广西林业, 2004(6): 39

[5] Luo W Y, Luo P, Wu L Q, et al. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2009, 29(1): 44

罗文扬, 罗萍, 武丽琼, 等. 热带农业科学, 2009, 29(1): 44

[6] Pharmacopoeia Commission of the People’s Republic of China. Pharmacopoeia of the People’s Republic of China, Volume Ⅰ. Beijing: China Medical Science Press, 2015: 65

国家药典委员会. 中华人民共和国药典, 一部. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 65

[7] Wu S Q, Li D Z, Lu W, et al. Tropical Forestry, 2013, 41(3): 25

吴师强, 李大周, 陆文, 等. 热带林业, 2013, 41(3): 25

[8] Yan Z C. Quality and Technical Supervision Research, 2010(6): 34

颜志成. 质量技术监督研究, 2010(6): 34

[9] Zhang Y L. Anhui Forestry Science and Technology, 1996(6): 23

章业玲. 安徽林业, 1996(6): 23

[10] Jiang X M. China Wood-Based Panels, 2002(1): 14

姜笑梅. 人造板通讯, 2002(1): 14

[11] Yu H P, Liu Y X, Liu Z B. Journal of Forest and Environment, 2005, 25(2): 157

于海鹏, 刘一星, 刘镇波. 森林与环境学报, 2005, 25(2): 157

[12] Yu H P, Liu Y X, Liu Z B. Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(4): 77

于海鹏, 刘一星, 刘镇波. 林业科学, 2007, 43(4): 77

[13] Yu H P, Liu Y X, Liu Z B. Application Research of Computers, 2007, 24(4): 173

于海鹏, 刘一星, 刘镇波. 计算机应用研究, 2007, 24(4): 173

[14] Tnah L H, Lee S L, Ng K K S, et al. Wood Sci Technol, 2012, 46(5): 813

[15] Li Y Y, Sun D Y, Zhu Z L, et al. Computers and Applied Chemistry, 2010, 27(2): 237

李艳艳, 孙多永, 朱仲良, 等. 计算机与应用化学, 2010, 27(2): 237

[16] Shi J T, Luo J Y. Journal of Forestry Engineering, 2015, 29(3): 77

石江涛, 骆嘉言. 林业工程学报, 2015, 29(3): 77

[17] Yang L, Fang C R, Zhang J, et al. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2016, 40(1): 97

杨柳, 方崇荣, 张建, 等. 南京林业大学学报(自然科学版), 2016, 40(1): 97

[18] Wu H Q, Huang X L, Chen J H, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2012, 31(1): 1

吴惠勤, 黄晓兰, 陈江韩, 等. 分析测试学报, 2012, 31(1): 1

[19] Wu H Q, Huang X L, Lin X S, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2012, 31(4): 365

吴惠勤, 黄晓兰, 林晓珊, 等. 分析测试学报, 2012, 31(4): 365

[20] Wu H Q, Huang X L, Lin X S, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2013, 32(11): 1277

吴惠勤, 黄晓兰, 林晓珊, 等. 分析测试学报, 2013, 32(11): 1277

[21] Wu H Q, Hou S R, Huang X L, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2016, 35(11): 1369

吴惠勤, 侯思润, 黄晓兰, 等. 分析测试学报, 2016, 35(11): 1369

[22] Zhang J F, Wu H Q, Huang X L, et al. Journal of Instrumental Analysis, 2017, 36(7): 841

张静斐, 吴惠勤, 黄晓兰, 等. 分析测试学报, 2017, 36(7): 841

[23] Zhao M, Long H N, He H, et al. Herald of Medicine, 2016, 35(3): 291

赵梅, 龙厚宁, 贺欢, 等. 医药导报, 2016, 35(3): 291

[24] Liu X L, Wang H C, Hai P, et al. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2017, 23(10): 61

刘学良, 王慧春, 海平, 等. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(10): 61

[25] Cheng Q, Yang F, Li J, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2015, 33(2): 174

程权, 杨方, 李捷, 等. 色谱, 2015, 33(2): 174

[26] Huang D H, Zhang Z G, Chen G P, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2015, 33(3): 318

黄代红, 张振国, 陈国平, 等. 色谱, 2015, 33(3): 318

[27] Bai J Y, Huang R H, Lu Y M, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2016, 34(8): 778

白俊英, 黄仁华, 陆云梅, 等. 色谱, 2016, 34(8): 778

[28] Xu Y, Jiang C Q, Li C, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2017, 35(4): 445

许永, 蒋次清, 李超, 等. 色谱, 2017, 35(4): 445

《色谱》论文中可直接使用的缩略词