天才画家 安多强巴逸事

2018-05-28亚格博

亚格博

2014年,20岁的洛丹跟着58岁的阿妈宗吉,从青海来到拉萨,参加父亲安多强巴100年诞辰纪念展览。

虽然洛丹与父亲安多强巴相差了80岁,虽然洛丹在父亲去世后跟随母亲在青海待了多年,但拉萨的友人们还是很容易地就把他认出来了,因为这位年轻英俊的小伙子,与他父亲实在太相像了。安多强巴曾经赠送给我一张素描,画的是年少时代的释迦佛,还附了一张赤裸着的模特儿的照片,那就是当时只有6岁的洛丹。

洛丹此次进藏,是想子承父业,拜师学画的。他拜的师傅,都是当年父亲的徒子徒孙了。一时间,安多强巴再次成为了西藏艺术界的热门话题。

关于安多强巴,只要在互联网上百度一下,就会有成千上万条信息和照片。但人们议论的中心,还是安多强巴的艺术和他的浪漫情事。因为我与安多强巴是非常要好的朋友,有些年轻的画界友人往往会从我这里求证安多强巴的某些信息,而我其实知道得并不太多,也不太确切,因为语言障碍,留下了太多的遗憾。

说安多强巴是天才,一点也不夸张。他出生在青海省尖扎县的一个村庄,7岁就出家到家乡的艾隆寺。他并不是一个守规矩的小喇嘛,经常逃避寺庙的学经课,自己跑到附近的河边沙滩上,用树枝在沙子上画一些图案。到15岁,家里又把他送到拉卜楞寺去学经。20世纪30年代的藏区,基本上还看不到用现代照相机拍的照片。在拉卜楞寺的一位僧友家,安多强巴第一次看到九世班禅大师的黑白照片,他觉得太神奇了:这跟真人相比,除了不会说话,就几乎没有什么区别了,在一个平面上,怎么会有那样真实的明暗关系?而他以往见到的,只是传统绘画的平面线条。于是,安多强巴对着这张照片,无师自通地临摹下藏族绘画史上第一张讲求明暗关系的人物肖像画。

安多强巴,本来的名字叫强巴,他出生的青海藏区,传统上称为安多地区。而以拉萨为标志的卫藏地区,才是藏族文化的核心地区。1940年,强巴像很多安多人一样,徒步穿越昆仑山脉,走过羌塘大漠,走了两年,才来到圣地拉萨。强巴进入西藏最大的寺庙哲蚌寺学习佛法,因为西藏人重名的非常多,他来自安多地区,所以,在这里他的事迹是以安多强巴的名字传播开来的。

每年一度的传昭大法会,是拉萨最为隆重、也最为热烈的盛会。三大寺的喇嘛都要进城,云集在以大昭寺为轴心的古城。那时候,也是年轻的安多强巴出尽风头的好机会。因为他长得太帅了,几度被委为铁棒喇嘛,有点类似维持特殊时期秩序的宪兵,那是可以耀武扬威的角色,迈着很特殊很奇怪的步子,甚至有权打人的。20多岁的安多强巴,走在拉萨的大街上,吸引了多少人的目光啊!尤其是那些年轻女人,抛给他的媚眼,让他更为得意。几十年后,当安多强巴向我讲起那时的风光,还按捺不住内心的显摆与兴奋。

相比哲蚌寺的高墙深院,永无休止的礼佛诵经,在安多强巴看来,拉萨城里是那么繁华、那么诱人,来自藏区各地的朝圣者、生意人,着各种服饰的女人,甚至还有披着莎丽的外国女人,真是让安多强巴眼花缭乱、春心荡漾啊!安多强巴这样的英俊少男,当然少不了时不时地从寺庙里偷偷跑出来,溜进城里,风流一番。年轻的安多强巴,虽然穿着袈裟,心里却充满了对于艺术和女人的激情。显然,他在寺庙是待不长久的,他的还俗自然也不意外。

30岁时,安多强巴告别了寺庙生活,自由自在地浪迹拉萨街头。他当然不会为衣食发愁,无论是宗教题材的画,还是人物肖像画,凭他高超的画技,可以在任何一位顾主家享受座上宾的待遇。最有幸的是,安多强巴结识了西藏近代史上的大学者、奇僧——更敦群培。更敦群培聪明过人、学识过人,精通多种语言,对西藏甚至印度的历史、哲学、宗教、地理,甚至医学,都有突破性的研究,最不可思议的是,他还著有惊世骇俗的性学著作《欲经》——那是一部以优美的文字和诗一般的语言,细致地描绘两性相亲相爱全过程的书,决不沾染半点污秽。安多强巴与他,既是青海老乡,又都是僧人出身的画家,更敦群培比安多强巴年长十来岁,无论从年岁还是从学问而论,都是他的老师。

据说,更敦群培与安多强巴交往,“不谈佛法,只谈女人”。也可以认为,是艺术和女性的美,让两位大师不谋而合,成为终生的好友。而安多强巴在为一所寺庙绘制壁画并为活佛绘制肖像画的几个月中,成功地把主人家的女佣变成了他的妻子。

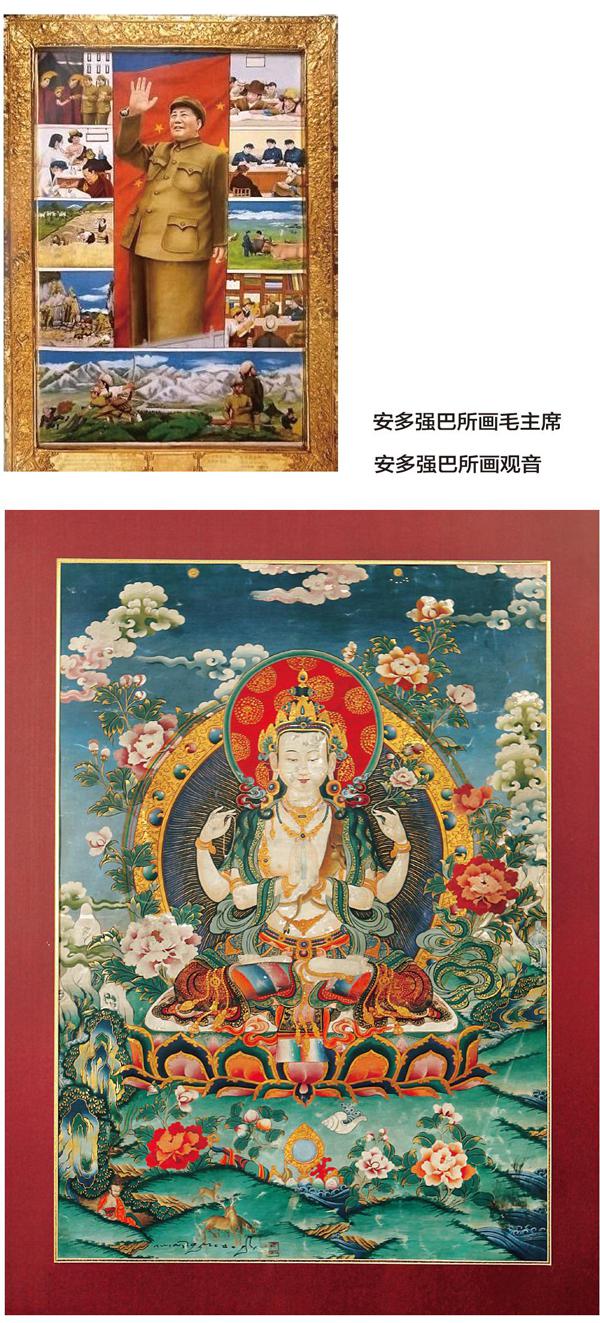

安多強巴成为西藏的宫廷画师,得益于他最早突破了传统唐卡绘画的束缚,他既画神,更重于画人,50年代初,西藏和平解放。1954年,达赖喇嘛赴京参加第一届全国人民代表大会,在准备晋京的礼物中,计划有一张毛泽东主席的画像。遍数西藏的画家,只会画神,没有人会画人,这项任务只能落在安多强巴身上。这幅以毛泽东主席为主题的唐卡,仅画框就用了80两黄金。画面上,毛泽东身着黄色呢装,微笑招手,背景是五星红旗,两侧和下方还绘有藏汉等各族僧俗人民亲密团结,建设和保卫祖国边疆的情景。这幅唐卡至今收藏在北京的民族文化宫。由此,安多强巴作为达赖喇嘛赴京随行人员,前往北京。很多年后,安多强巴还跟我回忆起当时的情景,他记得看京剧时,毛泽东、刘少奇、周恩来坐在哪里,达赖喇嘛、班禅喇嘛就坐在哪里。

不过,最让安多强巴激动的是,中央安排他利用赴京机会,到中央美术学院进修。那一天,上人体素描课。教室里,学生们围坐着,老师先讲人体素描的基本概念和技法,然后,拉开帷幔,安多强巴惊呆了——

一位全身赤裸的美女,灯光照在她身上,全身洁白,胸部、腹部,一览无余……安多强巴觉得满身的热血都冲到头上了。不错,他对女体并不陌生,但在众目睽睽下,在艺术课堂上,这却是第一次。

艺术美和人体美这样的交汇,带给安多强巴前所未有的冲击。几个月过去,安多强巴跟那位模特儿很熟悉了,甚至很缠绵了,如果不是作为达赖喇嘛的随员,他可能就挪不动离开北京的步伐了。

如今来西藏的游人参观达赖喇嘛的夏宫罗布林卡,一定会注意到两幅壁画:一幅是《释迦牟尼初次说法图》,图中的释迦牟尼佛,不同于以往任何地方、任何形式的佛,是那么地英俊、端庄、亲切,既有神的光彩,又有人的韵味,既有传统的线条,又有现代的透视,画面生动,意境深远。另一幅就是达旦明久大殿的《权衡三界:十四世达赖喇嘛坐床庆典》,在西藏历史故事和宗教故事的壁画线条中,似乎有些突兀地出现在完全不同的另一面墙壁,把达赖喇嘛和当时噶厦政府的僧俗高官排队照相式地展示开来,他们表情各一、神采各异、栩栩如生、呼之欲出。这幅画相对于传统绘画,犹如当时的西藏之于以往的西藏,有一种不可思议的魔幻感。

1991年,我离开西藏调往北京,安多强巴来为我送行。此时的他,已经76岁了。他跟我谈起未来的打算,说他浪漫了这么多年,现在老了,还是想皈依佛法。他要到内地的五台山、普陀山去朝佛,再回西藏就潜心修习佛法了。我们相约,如果去五台山朝佛,一定先到北京来,我会陪他去朝佛。我当时有些感叹,安多强巴在佛法、绘画、女人三者之间游荡了几十年,最终还是皈依了佛法啊。

等了又等,安多强巴没有来,可关于安多强巴的消息倒是传来了——安多强巴的确离开了拉萨,踏上了朝佛的旅程,可走到老家青海时,却留下了,因为他与这里的一位女子交好了,并且生下了一女一儿。三年多后,安多强巴带着这个女人和一女一儿回到拉萨,他无法回到原先的家了,前妻把他的行李卷扔了出来。据说安多强巴自己觉得主要的不是对不起前妻,而是在原先的亲戚面前很是尴尬。80多岁的安多强巴不得不开始另一种谋生,像他30多岁时那样,到寺庙去画壁画,换取一点生活费,抚养家人。幸亏当时得西藏自治区党委副书记丹增的帮助,在布达拉宫下给安多强巴安排了一处住房,甚至还帮助他办起了一所安多强巴艺术学校,以便让他的艺术后继有人。我得知此事,在北京方面为他筹措到2万元资金,作为对他的艺术学校的资助,这在当时也算是一筆不小的数额了。丹增书记知道他不会理财,让把这笔钱放在文物管理委员会的账号上,真正用于艺术学校才能开支。常有人往来拉萨与北京之间,想给他带点什么,想来想去,给他带过两件衬衣和两本人体摄影图集,这都是他喜欢的。听说他见到这两样东西,略有羞涩地笑了。他虽然80多岁了,但还是爱打扮,更爱欣赏美女啊。

1998年,安多强巴终于到北京来了。但这一次,不是来朝佛的,而是来治病的。他的眼睛不行了,这对于一个画家来说,是太致命了。不能画画,对于一个绘画艺术家来说,就意味着艺术生命的结束,这太悲哀了。我们为他联系了同仁医院,检查结果是眼底黄斑,医生跟他说,这就好像是照相机的反光镜坏了,没有办法。那几天,安多强巴像个小孩子似的生气了,他抱怨说:“怎么治不好?如果是毛泽东,能不能治好?如果是邓小平,能不能治好?”我们带他去听京剧、泡茶馆,让他消气开心。在一家朋友开的茶馆,我们品着茶。茶馆里有两个女服务员,其中有一个相貌平平,另一个长得特别漂亮,前一个来倒茶,安多强巴就像是没看见似的,可后一个来倒茶,他的眼睛就一直盯着那个女孩,甚至转着脖子看着她走,就像向日葵迎着太阳那样。回过头,看到我们发现他了,他很不好意思地笑起来了。我们就问:“你的眼睛到底是看得见还是看不见啊?”

终其一生,安多强巴的人生主题就是佛、绘画、女人。甚至到80多岁,他画度母佛像,不是按照传统的度量经,而是让人找来美女给他当模特儿。这样,就把他人生的三大主题结合在一起了。

2003年,安多强巴去世,按照传统的丧葬习俗为他进行天葬。我没能赶到拉萨为他送行,但听到关于他的最后一个未经证实的传说,即按照他的秘嘱,他的头骨的一小块,是放到了某一座尼姑庙里了,至于其间有过什么故事,已经无法访问他本人了……。

[ 桑旦拉卓读后感 ]

见过安多强巴先生画的都无不惊叹。爱迪生曾说“天才是1%的灵感,99%的汗水。”但目前还有一种说法:“那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”不知道这句话可否是爱迪生本人说的,是否有历史依据,但是我自己却挺赞同的。就像安多强巴对美术、对绘画的灵感是无师自通,天生对绘画有着和常人不一样的感觉,加之个人的努力,他的每一幅绘画都令人叹为观止。灵感是非常重要的,每个人在不同的事业上都会有自己不同的灵感,这需要用时间、听从自己心里的声音慢慢思考,而不是看到别人在某个方面取得成就,自己就一无头绪地去仿效,如此只会浪费宝贵的时间。现在很多家长,都想把自己的梦想转嫁到孩子身上,家长望子成龙、望女成凤没有错,但是不顾孩子自己的爱好和偏向,把大好的年华都浪费在他们不热爱、不适合的事物上,我认为,如此并不会给孩子带来好处,只会带来更多的负面影响。

在我写的形色藏人的每一篇后面,都有我的养女桑旦拉卓写的读后感。至于桑旦拉卓怎样成为我的养女,可在这篇以往的文章中看到——2008年第5期《十月》杂志《悲伤西藏》。