国内外混合式教学研究现状述评*

——基于混合式教学的分析框架

2018-05-24冯晓英王瑞雪吴怡君

冯晓英 王瑞雪 吴怡君

(北京师范大学 远程教育研究中心,北京 100875)

国内外混合式教学经过20余年的发展,不论是研究者、教学实践者,还是政府和教育机构,对其已基本达成了共识:混合式教学将成为未来教育的“新常态”[1-2]。特别是在当下“互联网+”的背景下,混合式教学呈现出井喷式的发展,火爆的“互联网+教育”也让社会各界重新聚焦于混合式教学。

然而,混合式教学日趋重要的发展态势,使得国内外实践者和研究者愈加困惑和迷茫:当前的“混合式教学”与2000年初的“混合式教学”是同一个概念吗?“互联网+教育”赋予了混合式教学哪些新内涵?混合式教学有哪些模式?如何开展混合式教学的实践和研究?如何保证混合式教学的成功开展?混合式教学到底还有哪些问题值得研究?等等。对此,国内外学界一直缺少一个清晰、系统的概念框架和分析框架,来引导混合式教学的研究和实践。

因此,本文围绕这些困惑,特提出了混合式教学的概念框架和分析框架,来对20年来国内外混合式教学相关实践与研究进行系统梳理和分析,并尝试回答以下三个重要问题。问题之一:如何理解当前混合式教学的概念和特征?问题之二:混合式教学的已有研究有哪些特点和主要发现?问题之三:未来混合式教学有哪些值得研究的问题?

一、何谓混合:混合式教学概念的演变

尽管对混合式教学已有公认的、比较宽泛的定义是“在线学习与面授教学的混合”,然而,自20世纪90年代末发展至今,混合式教学的概念仍经历了一个越来越清晰化的演变过程。我们认为,针对混合式教学的概念应包括物理特性和教学特性两个维度,为此,我们将其概念的演变划分为三个阶段(如表1所示)。

表1 混合式教学概念的演变

(一)技术应用阶段(90年代末-2006年)——技术视角

自2000年开始,混合式教学已经开始引起国内外学者和实践者的关注。此阶段对混合式教学的定义主要强调其物理特性,最有代表性的为美国斯隆联盟(Sloan Consortium)的界定:“混合式教学是面对面教学与在线教学的结合,揉合了两种历史上各自独立的教学模式:传统的面对面教学与在线学习。即在教学内容上结合了一定比例的在线教学及面对面教学”[3-4]。

在教学特性上,此阶段的混合式教学主要被理解为一种新的学习方式,重点强调技术在教与学中的核心作用。Jones等人依据信息技术在混合式教学中的应用方式和应用深度,将这一时期的混合式教学划分为五个层次:(1)没有技术支持的纯面授教学;(2)信息技术基本应用;(3)信息技术促进教学;(4)信息技术主导、纯在线[5]。显然,在这个阶段,学者和实践者都将混合式教学看作是纯面授教学与纯在线教学之间的过渡阶段,是二者基于信息技术的简单结合,而技术应用的多少成为关键划分标准。

(二)技术整合阶段(2007-2013年)——教师视角

2007年以后,随着研究与实践的发展,混合式教学定义逐渐清晰化。

一方面,在物理维度开始尝试更加清晰的在线与面授的比例界定,从而把混合式教学真正与纯面授、“纯在线”教学分离开来,将其作为一种独立的教学模式,而不是一种过渡性的教学模式来看待。例如,斯隆联盟首先更新了其对混合式教学的定义,明确只有“30%-79%的教学内容采用在线教学”的,才能被称为混合式教学[6]。Means等人则进一步将其明确为“纳入考核部分的教学内容中,25%以上采用在线教学”[7]。

另一方面,此阶段对混合式教学在教学特性维度的界定有了重要发展。学者们开始更多地从教学策略、教学方法的角度界定和关注混合式教学,关注在线与面授相结合的混合式学习环境下的教学设计。所以,在这个阶段混合式教学概念重点关注“交互”,关注混合式学习环境给交互带来的变化,以及相应的教学设计改变。最具代表性的是Bliuc等人的界定:混合学习描述了一种新的学习方式,它实现了学生与学生、学生与教师、学生与资源之间面对面(现场)交互与在线交互的结合[8]。

为此,Yen和Lee称混合式教学是“教学模式的根本变革与再设计”,并提出了混合式教学的三个特征:(1)由教师为中心转向以学生为中心;(2)增强了学生与学生、学生与教师、学生与内容、学生与外部资源之间的交互;(3)采用形成性评价与总结性评价相结合的评价机制[9]。

(三)“互联网+”阶段(2013年以后-至今)——学生视角

随着互联网与移动技术的迅猛发展,特别是“互联网+”时代的到来,2013年以后,混合式教学的概念也有了新发展。在物理特性维度,移动技术的应用被正式纳入混合式教学的概念中。混合式教学的概念由“在线教学与面授教学的混合”,正式演变为“基于移动通信设备、网络学习环境与课堂讨论相结合的教学情境”[10]。

在教学维度,混合式教学被重新理解为一种新的“学习体验”。在经历了前两个阶段的技术视角、教师视角之后,人们对混合式教学的理解终于落到了学生视角,开始关注混合式学习带给学生的改变、对学生学习的支持上。越来越多的学者指出,混合式教学并不是简单的技术混合,而是为学生创造一种真正高度参与性的、个性化的学习体验[11-12]。这个阶段的混合式教学概念强调的重点是 “以学生为中心”。Goodyear就强调:所谓混合,不仅仅是面对面教学与在线教学的混合,更是在“以学生为中心”的学习环境下教学与辅导方式的混合[13]。

我们可以看到,过去20年混合式教学概念演变的三个阶段,是对混合式教学物理特性的关注逐渐弱化,而对其教学特性逐渐强化的过程。

二、为何混合:混合式教学目的及作用的演变

从技术应用的角度看,当前的在线教学与早期的远程教育已经有了很大不同。同样,当前的混合式教学与早期的混合式教学也已经有了很大的差异,其中一个非常大的变化是混合式教学目的。人们对混合式教学目的/作用的不同理解,直接导致了不同时期混合式教学研究重点的不同。

(一)观点一:替代论/辅助论

关于混合式教学的作用或目的,第一种观点是“替代论”或“辅助论”。在线教育与混合式教学发展早期,很多机构和学者倡导在线教学的目的是出于经济性的考量,认为在线教学可以替代课堂教学,从而实现节省成本、提高便利性等作用。在这种观点支持下,混合式教学作为面授教学与在线教学的过渡方式,被视为在线教学的辅助——在难以实现纯在线教学的情况下,通过发挥信息技术的作用以“部分替代”课堂教学。

这种观点在混合式教学发展的前两个阶段较为普遍,近年来,仍有少数国外学者持有这种“替代论/辅助论”的观点[14-15]。即便在欧美,近年来在政府和高校对混合式教学的大力支持下,仍有部分学者和实践者认为,混合式教学就是用在线的学习来替代部分课堂教学,其主要作用在于帮助解决大班教学的有效性和教室空间不足的问题[16]。

持“替代论/辅助论”观点的学者和实践者重点关注:在线教学/混合式教学作为课堂教学的替代,是否能够达到与课堂教学同样的教学效果?在2010年以前,我们可以看到有相当多的研究在努力证明这一观点。然而研究结果显示,这种“替代论”/“辅助论”观点下的混合式教学,只能取得与课堂教学相当的教学效果,并不能取得比课堂教学更好的教学效果。

(二)观点二:强化论/改进论

2010年以后,随着混合式教学概念的演变,关于混合式教学目的的“强化论”或“改进论”开始出现。混合式教学的目的和作用不再是面授课堂的部分替代抑或是在线教学的辅助,而在于促进、提升、改进课堂教学,提升、改善学习效果:一方面,混合式教学既能够取在线教学与面授教学二者之长,又能避二者之短。另一方面,混合式教学能够推动教学模式的变革,将移动终端、互联网等信息技术有机地整合到学习活动和课程中,创建以学生为中心的学习环境;它能够根据课程、学生、教师的需求,设计、选择恰当的教学模式和学习支持,为学生提供真正个性化的、有针对性的学习体验。

因此,持“强化论/改进论”观点的学者和实践者重点关注:相较于纯课堂教学或纯在线教学,混合式教学是否能够取得更佳的教学效果?混合式教学在哪些方面强化并改进了课堂教学的效果?而近年来的实践和研究结果表明,这种“强化论/改进论”观点下的混合式教学,确实能够达到比纯课堂面授更佳的教学效果。

三、混合式教学的分析框架

世界经合组织(OECD)在分析行业对信息技术的采纳和使用水平时,提出了一个电子商务分析框架[17-18],包括准备度(Readiness)、应用度(Intensity)、影响力(Impact)三个维度的指标。我们认为,混合式教学作为一种信息技术推动下的教育变革方式,可以借鉴OECD的框架,其中“应用度”表现为混合式教学的设计与实施。而在实施层面,Graham等人曾提出了混合式教学的实施框架,认为混合式教学的实施包括三个关键要素:策略 (Strategy)、结构(Structure)、支持(Support)[19]。 从混合式教学设计与实施的角度来看,其中的“结构”可包括混合式教学的模式和理论框架两个不同层面的结构。

因此,我们借鉴OECD以及Graham等的框架,并基于混合式教学本身的特点,提出了混合式教学的分析框架,用于混合式教学实践和研究的分析(如图1所示)。该框架亦包括三个维度:

图1 混合式教学的分析框架

(1)准备度:开展混合式教学的条件准备情况,包括机构的准备、教师的准备、学生的准备。其中每个对象的准备又包括对混合式教学的态度以及能力准备。

(2)设计与实施:反映混合式教学的实际应用水平。这个维度包括了四个要素:混合式教学的策略、模式、理论框架、支持。

(3)影响:反映混合式教学产生的成效。这个维度的研究重点包括:混合式教学的评价(框架、方法及工具)以及混合式教学的效果、满意度、影响因素。

四、混合式教学的准备

(一)机构的准备:态度与能力准备

目前,国内外混合式教学的研究绝大多数都关注在课程层面,只有少数研究关注机构层面的混合式教学。Garrison和Graham是在机构层面推动混合式教学改革实践与研究的代表人物。

在各国政府的大力倡导下,在2010年前后,欧美的部分高等院校走在了尝试混合式教学改革的前列。例如,2011年美国政府就设立了一项NGLC基金 (Next Generation Learning Challenges ,NGLC)来鼓励学校发展混合式教学,其中,美国高校联盟(AASCU)的20所高校加入了此项目。2013年后,MOOCs引发了社会各界对在线教学的关注热潮,更多的高等院校对混合式教学表现出开放和积极的态度。在线教学和混合式教学让更多的传统高校看到了扩展学习机会、扩展大学院墙的无限可能。

然而,大多数教育机构对于混合式教学表现出过于乐观的态度,并没有意识到混合式教学带来的挑战,包括对机构开展混合式教学所需要的基础设施、师资、人员、技术准备等诸多方面的条件准备和要求。因此,大多数教育机构并没有做好开展混合式教学的能力准备。Graham将教育机构推动混合式教学的水平划分为三个发展层次:意识/探究、采纳/初期实施、成熟发展[20]。以美国为例,目前开展混合式教学改革的高校大部分还处于由第一个层次(意识/探究)向第二个层次(采纳/初期实施)过渡、转化的阶段,还处于混合式教学改革的初期,远远谈不上成熟发展。而且在此过程中,绝大多数高校已经面临着因对混合式教学准备不足而带来的问题和挑战[21]。

(二)教师的准备:态度与能力准备

混合式教学的效果,在很大程度上取决于教师的态度和能力准备,取决于教师如何从传统的面对面课堂的角色过渡、转化到混合式教学所需要的更为复杂的角色。显然,大多数教师无论从态度还是能力上都还没有做好此项准备。

相对于机构和学生对混合式教学表现出的积极、乐观的态度,作为混合式教学的主要承担者,教师大多对混合式教学持较为保守的态度。一方面,在认识上,教师多数认为,混合式教学只是提升了教学效率和便利性,而尚未意识到混合式学习对支持学生获得更好的学习体验的重要性;另一方面,由于技术问题、技术与课程整合的问题、时间与工作量的问题等,导致了教师对混合式教学的态度略微消极,这也进一步影响了混合式教学中教师角色的积极转变[22-23]。

事实上,越是有过混合式教学经历的教师,对于混合式教学的态度就越复杂。他们既看到信息技术支持下混合式教学带来的便利性,同时他们又亲历了由于之前能力准备(包括心理准备)不足所带来的各种困难。

那么,教师开展混合式教学需要哪些能力?教师的混合式教学能力现状如何?教师应如何做好混合式教学的能力准备?

1.教师开展混合式教学需要哪些能力?

到目前为止,专门探讨混合式教学的教师能力模型的研究还不多,国内外学者更多关注在线教学中教师所需要具备的能力模型[24-26]。然而,很多学者都强调了混合式教学应当有自己独特的教学法,混合式教学的教师不能简单复制传统课堂教学的教学法,而必须具备此类专门的教学法知识和能力,才能成功开展混合式教学[27-29]。

2014年,iNACOL发布了一份研究报告,将从事混合式教学的教师具备的能力划分为四个维度,并进一步细化为12个具体能力[30](如表2所示):

表2 iNACOL混合式教学教师能力框架

King等人构建了混合式教学的教师能力框架,提出了“课程准备、课程设计、交流讨论、动机激发”四个方面的能力要求[31]。相较而言,iNACOL的能力框架更全面、更概括;而King等人所提出的能力框架则更关注于策略层面,更具有可操作性和指导性。

2.教师对混合式教学的能力准备现状如何?

目前,国内外关于教师对混合式教学能力准备现状的专门研究很少。然而,已有的研究结果表明,教师普遍对在线教学的能力准备不足,特别是在教学法上的准备不足[32]。在线教学并不是传统面授课堂的搬家,而是一种新的教学法,对教师的能力、职责提出了更为复杂的要求。同理,混合式教学也是如此,由于在教师职前教育课程体系中在线教学和混合式教学的内容缺失,教师只具备传统课堂教学的知识和能力,而缺乏对在线教学、混合式教学的理论框架、教学法知识的理解和实际体验[33-34]。这些都直接影响了教师在开展混合式教学中的积极性和满意度。

3.如何帮助教师做好混合式教学的能力准备?

自2010年以来,随着混合式教学的普及,开始有研究者关注:怎样的模式和策略有助于帮助教师做好在线教学和混合式教学的能力准备?目前,教师发展混合式教学能力的主要途径为讲授混合式教学课程,并在教学过程中逐步摸索、发展混合式教学的能力。相关研究也表明,这种方式对于教师发展混合式教学能力有一定帮助[35-36]。另一种常用的方法是为教师构建在线的专业发展共同体,即通过同行的交流、分享、互助,来帮助教师提升混合式教学能力[37-38]。

相对而言,英国开放大学在帮助教师做好混合式教学能力准备方面的经验更加成熟。例如,英国开放大学要求教师参与专业性的混合式教学技能培训,培训主要包括两类:强制性参与的实践性课程和非强制性参加的、更为全面的培训课程[39]。其中,在强制性参与的实践课程中,教师首先被要求从学生的视角来理解在线音频会议的实践课程,再以教师的视角学习使用在线音频会议工具的实践课程。非强制的、更为全面的培训课程还包括了培养教师主持实时视频会议和组织论坛讨论的技能。

(三)学生的准备:态度与能力准备

相对于教师的关注而言,目前,关于学生对混合式教学态度和接受度的研究较多。且大多数研究都表明,学生特别是成人学习者,对混合式教学、混合式教学环境都持开放的、积极的态度[40-41]。学生对混合式教学的积极态度、认可度和接受度,都会影响学生的学习参与度及满意度[42]。然而,尽管在绝大多数研究中学生都对混合式教学表现出积极、肯定的态度,仍有很多学生更偏爱传统面对面教学和面对面辅导[43]。

学习者在混合式教学中能够取得怎样的学习成效和满意度,很大程度上取决于其是否做好了混合式学习的能力准备。这种能力准备包括:自主学习能力、实践管理能力、成熟度与责任感、应用信息技术的能力等[44-46]。然而,目前关于学生对混合式学习能力准备情况的调查研究还较少。

五、混合式教学的设计与实施

(一)混合式教学的模式

混合式教学发展到第二、第三个阶段,围绕有效开展混合式教学的一个关键词是“再设计”——在混合式教学环境下,我们需要对教学模式和教学策略进行再设计。混合式教学的关键是通过对课程进行再设计,为学生创设积极的、协作的学习体验,帮助学生通过主动的参与学习,积极建构自己对知识的理解。

为此,很多研究者在积极探索混合式教学的同时,提出了基于自身实践案例的混合式教学模式[47]。这些模式看起来大同小异,具体又有所不同。那么,混合式教学的模式到底有哪些?该如何分类?

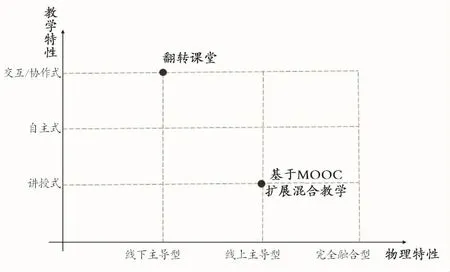

我们仍然从混合式教学的物理特性和教学特性两个维度,对混合式教学模式进行分类。从物理特性维度,依据不同学习方式在混合式教学中所占的比重,我们将混合式教学模式可分为三类:线下主导型混合式教学、线上主导型混合式教学、完全融合型混合式教学。

——线下主导型:此类混合式教学模式,以面授的现场教学、交流、讨论为主导,基于在线和移动技术的教学为辅。在此类模式中,在线教学和移动学习方式主要用于呈现、扩展教学资源,例如,教学视频等或者用于延伸课堂讨论。

——线上主导型:此类混合式教学模式,以基于在线教学和移动学习的自主学习为主,面授的现场教学和讨论为辅。最典型的是目前常见的一类模块化混合式教学:面授(工作坊)+数周的在线学习和讨论+面授(工作坊)。

——完全融合型:此类混合式教学模式,打破了前两种模式明显的模块式痕迹,将线下现场的面授教学、基于网络的在线教学、移动学习三种方式完全融合、无缝连接。

从教学特性维度,依据所采用的教学法,我们也可以将混合式教学模式分为三类:讲授式、自主式、交互/协作式。

——讲授式混合教学:在此类混合式教学模式下,教师主要采用讲授式为主的教学法。教师主要通过讲授、讲座的形式传递知识,无论通过面授现场讲授,还是通过在线的讲座视频,或是移动终端的微课视频。学生通过聆听教师讲座(视频)的方式、完成作业的方式,被动地参与学习。

——自主式混合教学:在此类混合式教学模式下,学生主要通过自主学习的形式,学习在线或移动终端的学习资源,参与面授现场的教学和交流,参与在线论坛或移动终端的交流讨论等。学生根据自己的学习步调、基于混合式的学习环境,进行主动的自主学习。

——交互/协作式混合教学:在此类混合式教学模式下,教师为学生设定一定的学习活动和任务,创设恰当的学习情境,支持学生在与同伴的交流与协作过程中,共同形成对问题的理解或是形成对任务的解决方案。在此过程中,教师根据需要选择恰当的学习方式(如面授、在线教学、移动学习)来支持学生的交互与协同知识建构。

我们依据此框架,从物理特性和教学特性两个维度,将混合式教学模式划分为九类(如图2所示),该分类框架基本能够涵盖并描述目前已有的混合式教学实践。例如:一个成功的翻转课堂,应当是“线下主导型、交互/协作式”的混合式教学。而当下比较流行的MOOC课程转型的混合式教学,则大多采用的是“线上主导型、讲授式”的模式。

图2 混合式教学模式的分类框架

(二)混合式教学的理论框架

作为一个新兴的实践与研究领域,混合式教学迫切需要一个理论框架来指导其设计与实施。目前,在混合式教学领域,最有影响力的理论框架莫过于Garrison、Anderson和Archer于2001年提出的探究社区模型(Community of Inquiry),如图3所示。

图3 探究社区模型(Garrison等,2001)

Garrison等人基于他们在加拿大阿萨巴斯卡大学多年的混合式教学实践,以建构主义为理论基础,提出混合式教学的三个关键要素——社会临场感、教学临场感、认知临场感,只有当这三种临场感都达到较高的水平时,有效的学习才会发生[48]。

社会临场感被定义为学习者对课程学习的共同体认同的能力,学习者在一个充满信任的环境中进行有意义的交流以及通过个性特征的充分展示,来发展人际关系[49]。认知临场感描述了学习者通过持续的反思与讨论,获得意义建构与理解的过程。该模型的中心要素是教学临场感,它是指教师或部分学习者通过设计组织教学活动、促进会话、直接指导,帮助学习者实现个人意义建构和具有教育价值的学习成果。这三个临场感在动态的学习过程中共同运作,能够创造出深刻而有意义的学习体验[50]。

在探究社区模型提出后的近十年时间里,各国数以千计的学者在各自的教学环境中,对该模型进行了验证,证明了该模型的有效性。因而,该模型已经被广泛用来指导混合式教学课程的设计和实施。近年来,该模型的创始人之一Cleveland-Innes教授又在模型中补充了第四个要素:情感临场感(Emotional Presence),并且通过实证研究,进行了验证[51]。

(三)混合式教学的策略

国内外一些学者尝试通过案例研究来探讨、构建混合式教学策略。已有的研究发现,其一,以匿名的方式进行在线讨论和协作是一种有效的混合式教学策略,能够减少学生的压力和恐惧感,提升学生的参与度[52];其二,协作问题解决(PBL)的混合式教学策略,可以促使学生更有效地完成学习活动和意义建构[53-54];其三,同伴互评策略,也有助于提高混合式教学中学生的学习兴趣、提升学习效果[55]。

总体来看,尽管研究者和实践者都非常关注混合式教学的策略,但目前已有的研究成果尚不多。相对而言,比较成熟的、体系化的研究成果还是由Garrison等人提出的探究社区理论(CoI模型)发展出的混合式教学策略。例如,Vaughan等人以探究社区模型为框架设计混合式课程,并总结混合式教学的关键策略在于 “有意识地整合实时和非实时的学习”,在学习中创建有意义的连接。Vaughan着眼于教学的三个阶段,提出了在三个阶段中教师应该采用的教学策略:(同步学习之前)设计有意义的学习活动作为触发事件;(同步学习中)“聆听学生的表达,并与学生进行对话交流”;(同步学习之后)以活动为中心设计学生的“课后作业”[56]。

(四)混合式教学的支持

1.机构层面的支持

现阶段,国内外越来越多的高等教育机构认为,有必要从战略层面支持混合式学习,相关的政策应该向“混合式学习”倾斜。机构层面对混合式教学的战略支持,不仅能够帮助学生提高学习成效,还能够帮助机构实现增加资源获取渠道,具有保证教学灵活性和提高成本效益等优势。为此,机构必须提供必要的政策、规划、资源、课程计划等支持,以确保混合式学习能够取得成功。

Poon指出,机构层面应针对混合式教学重点提供几个方面的支持,包括:信息技术、师资、持续投入、高级管理者和教师培训的支持[57]。Porter和Graham则更加明确地总结出教育机构需要为混合式教学提供的支持框架,从而确保混合式教学的成功实施(如表3所示)。该框架包括战略、结构、支持等3个维度、10个子维度,共11条支持建议,为机构层面对混合式教学改革进行顶层设计和支持,提供了切实可行的理论框架和策略指导[58]。

表3 机构层面对混合式教学的支持建议

2.课程层面的支持

目前,在混合式教学的实践和研究领域中,多数研究关注在课程层面,然而,关注课程层面支持的研究并不多。在混合式学习过程中,学生通常会面临四个方面的困难:管理困难、技术困难、学术困难和心理困难。为此,混合式课程的教师(或教师团队)需要相应地为学生提供四个方面的支持:教学上的支持、社会交往上的支持、时间管理上的支持、技术上的支持[59]。

在已有研究中,关注较多的是混合式教学的教学支持和技术支持。其中,目前对教学支持的研究,与混合式教学策略的研究略为重叠,且已有的策略研究太过零散。对于开展混合式教学的教师来说,一直缺少一个系统、完整的支持框架,来指导教师如何在混合式教学过程中为学生提供有效的教学支持。对此,冯晓英曾提出在在线教学中教师应从四个方面提供教学支持:激励、聆听、提问、反馈[60]。

更多的学者关注不同技术对混合式教学的支持。例如,已有的研究发现,在混合式学习中,论坛适合于支持交流讨论,博客适合于支持自我反思,Wiki则适合于支持协作写作[61]。混合式教学的学生最喜欢的技术工具是协同编辑工具、可视化技术等[62]。

冯晓英等人经过数年的设计性研究,基于探究社区模型理论,发展出了支持混合式教学的脚手架策略框架,以指导教师如何从构建社会临场感、教学临场感、社会临场感的角度,有意识地为混合式课程提供有效的教学支持[63]。这个混合式教学理论框架在课程支持层面是目前较为系统、全面的、且具有可操作性的,能够指导教师全面地满足学生在混合式教学过程中学术、社会交往、时间管理、技术上的支持需求。

六、混合式教学的评价

(一)混合式教学的评价框架、方法、工具

决策者、实践者和研究者都高度关注并强调混合式教学的评价,只有基于评价数据,才能实现混合式教学和课程的不断改进。在混合式教学的实践与研究中,系统的、长期的评价数据采集是有效评价的基础[64-65]。然而在实践中,大多数机构都还没有建立对混合式教学的有效评价机制。很多实践者和研究者,都依然困惑于应当采用怎样的框架、方法和工具对混合式教学/课程进行评价。

一些研究者尝试应用不同的概念框架,从不同的角度对混合式教学进行评价,例如:课堂社区意识[66-67]、学生参与度与交互[68]、基于问题的学习框架[69]、活动理论[70]等等。

而目前最成熟的、应用最广泛的混合式教学评价框架,仍然是探究社区理论(CoI模型)。该框架不仅可作为混合式教学设计与实施的理论框架,也可以作为混合式教学/课程的评价框架。Garrison等人基于探究社区模型,设计出了具体的混合式教学评价框架。其中,对最重要的认知临场感的评价,Garrison等进一步构建了实践探究模型 (Practical Inquiry Model),将混合式学习环境下认知临场感的构建,划分为四个层次:触发、探究、整合、问题解决[71]。并基于此模型,对混合式教学中认知临场感的水平进行评价,形成了相应的评价指标[72-73]。

目前,主要采用问卷法或内容分析法来分析该框架在评价混合式教学中的应用。问卷法是在教学后让学生填写CoI问卷;内容分析法则是对混合式教学过程中的交流、讨论内容进行文本分析。经过十多年的研究,已经形成了比较成熟的、基于CoI理论的混合式教学评价工具 (学生问卷)和内容分析框架。其中,问卷共包括34个问题项,用来评价混合式教学/课程中社会临场感、教学临场感、认知临场感的水平。后来,Cleveland-Innes等人进一步加入了情感临场感维度,将该工具扩展为40个问题项。此外,相关研究者正在开发针对教师的评价工具。

(二)混合式教学的效果

混合式教学的效果及评价,一直是该领域国内外研究关注的重点。针对混合式教学效果的评价,主要关注在三个层面:(1)学习成效和认知水平[74];(2)交互和社会知识建构[75];(3)情感态度。

目前,已有大量研究证明,混合式教学在基础教育、高等教育、职业教育三个领域都取得了显著的成效,而在三个不同领域的效果亦有所不同。

1.基础教育领域

在基础教育领域,众多实践者将混合式教学用于推动传统面授课堂的变革。混合式教学对基础教育领域的成效,主要表现在课堂学习主体的变化、学生学习成绩的变化。例如,尼日利亚学者Ige在尼日利亚翁多地区的初中开展混合式教学实践,实践结果表明,混合式教学有效地改变了基础教育领域“以教师为中心”的传统教学方法,重新树立了学生的主体地位,同时,混合式教学对学生的学习效果具有显著影响[76]。国内的相关研究也表明,翻转课堂模式的混合式教学,能够激发初中生参与课题讨论和自主学习的热情,能有效提高学生部分学科的成绩;同时,混合式教学对于解决教育资源薄弱地区学校教育质量的提升、基础教育的均衡发展等难题,都具有重要的现实意义[77]。

2.高等教育领域

混合式教学在高等教育领域的效果,重点表现在提高学习成绩和通过率、提高学生满意度、提高教学效率。MVLópez-Pérez搜集了西班牙格拉纳达大学大量的混合式课程案例,发现混合式教学降低了学生辍学率、提高了考试通过率和学生学习成绩;同时,混合式教学增强了学生学习动机、自我效能感、提高了学习满意度[78]。Akyol和Garrison调研了美国硕士研究生在混合式学习环境中的学习表现,结果表明,在在线和混合式学习环境中,学生能够获得较高水平的认知临场感和较理想的学习结果[79]。美国学者对佛罗里达六所高校、数万大学生的调查也表明,学生在混合式课程中的成绩明显高于纯面授课程和纯在线课程[80]。

3.职业教育领域

国外混合式教学已经被广泛应用在职业教育,混合式学习对于提高学生的实践技能、基于真实的问题或情境解决问题的能力等方面,均具有积极的效应。特别是在医疗教育领域,常将混合式学习作为医师技能培训的主要方式之一。相较于传统培训,混合式教学在提高学生自我效能感、激发学习兴趣、以及在临床实践中提升自主学习能力等方面,具有显著效果[81]。台湾地区职业教育领域的研究也发现,参加混合式课程学习的学生,获得了在真实情境下解决真实问题的能力,并且能够明显提高考试通过率和学习积极性[82]。

(三)混合式教学的满意度

1.学生满意度

已有大量研究证明了学生对混合式教学具有较高满意度。一些学者进一步探索了在混合式教学中影响学生满意度的因素,指出明确的教学指导、教学活动、面授支持、协作能力等,都是影响学生对混合式教学满意度的重要因素[83]。然而,他们对于混合式教学中技术对学生满意度的影响,仍存在观点性分歧。例如,Henrie等的研究发现,媒体技术对学生的满意度没有直接影响[84]。而Justice等的研究则认为,技术和在线工具都是学生满意度的关键影响因素[85]。

国外也有研究者更加全面地考察混合式教学系统,构建了混合式教学环境下学生的满意度模型。在这些模型中,教师专业技能、教师支持、学生感知的任务价值、成就目标预期、自我效能感、学习环境、交互等,均是影响学生满意度的关键因素[86-87]。

2.教师满意度

相较于技术对学生满意度影响的观点分歧,技术对教师的影响要明显且重要得多。技术因素是影响教师对混合式教学满意度的关键因素,例如:技术问题、工具与课程的整合、教师对技术的焦虑等,都会在很大程度上影响教师对混合式教学的满意度[88-89]。同时,教师个人的创新性、混合式教学系统的性能、管理支持、激励政策和培训,也是混合式教学中影响教师满意度的关键因素。

(四)混合式教学的影响因素

对混合式教学的成效评价,还需要进一步分析影响混合式教学成功的关键因素。其结果能够反馈到混合式教学框架的前两个阶段(准备阶段、设计与实施阶段),并对其中相应的环节和要素进行修订与完善。

从系统层面看,机构在推行混合式教学过程中,最重要的影响因素包括:基础设施建设和培训。特别是培训:一方面,机构需要为教师提供技术上和教学上的培训;另一方面,也要同时为学生提供充分的、持续的技术和教学支持[90]。

从课程层面看,混合式教学的成功最主要取决于两个维度:教学指导和学习者。其中,教学指导维度包括教师的素质、学习活动的设计与组织、学习支持等关键要素;学习者维度则强调学生的学习成熟度、自主学习能力、对学习的期望和需要等关键要素[91-93]。

七、结论与建议

本研究提出了混合式教学的概念框架和分析框架,并基于此分析框架对近十年国内外的关键文献进行了分析。我们从以上的分析可以看出,经过20年的发展,混合式教学的实践与研究已经渐趋成熟;混合式教学被普遍看好,被认为是未来教学的主要形式;政府和教育机构也对混合式教学给予越来越多的战略和政策支持。然而,我们也发现:一方面,目前混合式教学的应用与研究主要集中在高等教育领域,而在教师教育、中小学的应用案例和相关研究较少;另一方面,国内混合式教学实践已经在蓬勃发展,而相关的研究特别是基于实践案例的实证研究相对较少,混合式教学的研究明显落后于实践应用的步伐。

因此,未来应继续鼓励混合式教学在中小学、职业教育等领域的应用,同时需要加强混合式教学研究与实践的紧密度。我们建议,未来混合式教学的研究和实践需要重点关注以下几个方面:

(一)“互联网+”混合式教学模式的研究与实践探索

无论实践还是研究都显示,目前,人们对于混合式教学的概念及模式仍大多处于迷茫状态。在本文中,我们不仅对混合式教学概念进行了梳理和阐释,而且从物理特性、教学特性两个维度构建了混合式教学模式的分类框架,期望能有助于教师、决策者和研究者对混合式教学的理解,以及对混合式教学模式的设计与选择。未来,我们不仅期待更多的不同混合式教学模式的实践案例,更需要开展对不同混合式教学模式的比较研究。

而“互联网+教育”让我们重新聚焦混合式教学,并赋予了混合式教学新的内涵。那么,在“互联网+”背景下,如何利用混合式教学为学习者创建真正参与性的、个性化的学习体验?为此迫切需要探索“互联网+”混合式教学的新模式、新实践,以及“互联网+”混合式教学的准备、设计、实施与评价等相关研究。

(二)混合式教学能力准备的研究与实践

已有的研究主要关注于混合式教学的设计与实施、混合式教学的评价两个维度,而对于混合式教学的准备关注较少。无论是混合式教学机构的态度与能力准备、教师的态度与能力准备、学生的态度与能力准备,相关的现状调查都很欠缺。因此,在将来的研究中,我们建议增加对混合式教学中机构、教师和学生的能力准备以及接受度的调查研究。

同时,为了保障混合式教学的成功,不仅需要了解机构和师生对混合式教学的态度、能力准备情况,更需要帮助教师和学生做好混合式教学的能力准备。而目前这方面的研究和实践更加欠缺。相对而言,关于在线学习、远程学习环境下学生的能力准备(如,自主学习能力的培养)等相关研究和课程已经比较成熟,这些成果可以为混合式教学环境下学生的能力准备提供借鉴。

然而,如何帮助教师做好混合式教学的能力准备,是目前急需解决的问题。无论从准备、设计与实施、支持的角度,还是从影响因素看,教师的态度和能力准备都对混合式教学的有效性有着直接且显著的影响。因此,急需加强探讨帮助教师发展混合式教学能力的模式与方法的研究和实践课程。

(三)混合式教师培训与教师专业发展

我们不仅要从能力准备的角度看待教师与混合式教学,更要从教师专业发展的角度看待教师与混合式教学。

一方面,混合式教学的能力,必将成为未来教师专业能力框架中不可或缺的一部分。因此,不仅需要为在职教师提供混合式教学的相关课程和培训,帮助教师了解和掌握设计、实施、评价混合式教学的方法与能力,而且更需要在教师职前教育的专业课程体系中补充混合式教学的相关课程,帮助教师在大学期间、入职前就做好混合式教学的能力准备。

另一方面,混合式教学本身也是促进教师专业发展的有效途径,是未来教师培训和教师专业发展的必然趋势。由于混合式教学的优势,国内外已经有越来越多的学校和机构采用混合式教学的方式开展教师培训与研修。这种体验本身,不仅能够为教师带来更加方便、高效的专业发展,而且也有助于教师通过亲身体验混合式教学而更好地理解混合式教学,进而更好地设计和实施混合式教学。

(四)机构层面及混合式教学评价的研究

已有研究结果显示,机构的支持是混合式教学改革成功的关键因素。然而在实践层面,目前机构对于混合式教学的准备度还远远不够;在研究层面,关注机构层面混合式教学改革的研究者较少,国内学者对此的关注更加缺乏。因此,无论从实践层面还是研究层面,我们都需要更多地关注机构层面的混合式教学改革,在这个层面尚有很多问题值得研究。例如:我国中小学、高等院校、职业院校、培训机构目前处于混合式教学改革的哪个阶段?如何从机构层面做好混合式教学改革的准备?机构对混合式教学该如何支持?等等。

同时,无论从机构层面还是课程层面,未来都需要加强对混合式教学评价的实施和研究。系统设计的、长期的评价机制与大数据,才能为混合式教学的成效、改进提供有说服力的依据。

(五)混合式教学环境下的学习分析

未来不可忽视的另一个研究方向,在于混合式教学环境下的学习分析与应用。由于在线教学环境下学生学习痕迹的易获得性,学习分析已经被越来越多地应用于在线教学的研究和实践。而对于混合式教学,学习分析的困难在于线下数据的采集。随着一些辅助工具的出现,例如,将学生试卷、作业等自动扫描成电子版并自动评判、统计得分等,线下数据采集的问题正在逐步得到解决。因此,未来混合式教学与学习分析的结合必然是线下、线上数据的结合、混合式教学与学习分析的结合,这必将为这两个领域带来突破性的发现与发展。

[参考文献]

[1][21][58][90]Porter W W,Graham C R,Spring K A,et al.Blended Learning in Higher Education:Institutional Adoption and Implementation[J].Computers&Education, 2014(3):185-195.

[2]Norberg A,Dziuban C D,Moskal P D.A Time-based Blended Learning Model[J].On the Horizon, 2011(3):207-208.

[3]Bonk C J, Graham C R, Cross J, et al.THE HANDBOOK OF BLENDED LEARNING:GlobalPerspectives, LocalDesigns[J].Turkish Online Journal of Distance Education, 2009(4):181-181.

[4]Allen I E,Seaman J.Sizing the Opportunity:The Quality and Extent of Online Education in the United States,2002 and 2003[J].Sloan Consortium, 2003(23):659-673.

[5]Jones N.The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives,Local Designs[J].Pfeiffer Publishing, 2006:182-194.

[6]Allen I E, Seaman J, Garrett R.Blending in: The Extent and Promise of Blended Education in the United States[EB/OL].[2018-03-26].http://sloanconsortium.org/sites/default/files/Blending_In.pd.

[7]Means B,Toyama Y,Murphy R F,et al.The Effectiveness of Online and Blended Learning:A Meta-Analysis of the Empirical Literature[J].Teachers College Record, 2013, 115(3):134-162.

[8]Bliuc A M,Goodyear P,Ellis R A.Research Focus and Methodological Choices in Studies into Students’Experiences of Blended Learning in Higher Education[J].Internet&Higher Education,2007(4):231-244.

[9]Yen J C,Lee C Y.Exploring Problem Solving Patterns and Their Impact on Learning Achievement in A Blended Learning Environment[J].Computers&Education, 2011(1):138-145.

[10]Wasoh F.Exploring the Roles of Blended Learning as an Approach to Improve Teaching and Learning English.[EB/OL].[2016-11-17].http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=27144a 22-f991-47c4-a39e-94160e6ce0a9%40sessionmgr4007&vid=0&hid=4214.

[11]Smith P.Blended Learning: It’s Not the Tech, It’s How the Tech is Used[EB/OL].[2017-12-06].https://www.huffingtonpost.com/entry/blended-learning-its-not-_b_6165398.html.

[12][美]迈克尔·霍恩,希瑟·斯特克.混合式学习:用颠覆式创新推动教育革命[M].聂风华,徐铁英译.机械工业出版社,2015.

[13]Goodyear V, Dudley D. “I’m a Facilitator of Learning!” Understanding What Teachers and Students Do Within Student-Centered Physical Education Models[J].Quest, 2015(3):274-289.

[14]Vanderlinden K.Blended Learning as Transformational Institutional Learning[J].New Directions for Higher Education, 2014(165):75-85.

[15]Bernard R M,Borokhovski E,Schmid R F,et al.A Meta-analysis of Blended Learning and Technology Use in Higher Education:From the General to the Applied[J].Journal of Computing in Higher Education, 2014(1):87-122.

[16]Baepler P, Walker J D, Driessen M.It’s Not About Seat Time:Blending, Flipping, and Efficiency in Active Learning Classrooms[J].Computers&Education, 2014, 78:227-236.

[17]OECD.OECD Factbook: Economic, Environmental and Social Statistics[M].Organization for Economic Co-operation and Development,2005.

[18]OECD Factbook, OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics[M].Brookings Institution Press,2009.

[19][20]Graham C R,Woodsfield W,Harrison J B.A Framework for Institutional Adoption and Implementation of Blended Learning in Higher Education[J].Internet&Higher Education,2013(3):4-14.

[22][39][89]Comas-Quinn A.Learning to Teach Online or Learning to Become An Online Teacher: An Exploration of Teachers’ Experiences in A Blended Learning Course[M].Cambridge University Press,2011.

[23]Jeffrey L M,Milne J,Suddaby G.Blended Learning:How Teachers Balance the Blend of Online and Classroom Components[J].Journal of Information Technology Education Research, 2014, 13:121-140.

[24][59]陈丽,冯晓英.网络导学中辅导教师角色能力条件的研究[J].中国电化教育,2012(07):58-62+73.

[25]冯晓英,刘月,解晶晶,等.远程教育从业人员的职业发展阶段和典型工作任务分析[J].现代远程教育研究,2013(06):85-91.

[26]冯晓英,冯立国,于晶.开放大学教师专业发展需求模型——基于扎根理论的研究[J].开放教育研究,2017,23(02):83-91.

[27]Korr J, Derwin E B, Greene K, et al.Transitioning an Adult-Serving University to a Blended Learning Model[J].Journal of Continuing Higher Education, 2012(1):2-11.

[28]Alsarrani N.Concerns and Professional Development Needs of Science Faculty at Taibah University in Adopting Blended Learning[J].ProquestLlc, 2010:217.

[29][80]Garrison D R,Vaughan N D.Institutional Change and Leadership Associated with Blended Learning Innovation:Two Case Studies[J].Internet&Higher Education, 2013(4):24-28.

[30]Powell A, Rabbitt B, Kennedy K.iNACOL Blended Learning Teacher Competency Framework[J].International Association for K-12 Online Learning,2014.

[31]King S E,Arnold,Cerrone K.Blended Learning Environments in Higher Education:A Case Study of How Professors Make It Happen[J].Mid-Western Educational Researcher, 2012, 25:44-59.

[32]Xiao J.Who am I as a Distance Tutor?An Investigation of Distance Tutors’ Professional Identity in China[J].Distance Education, 2016,37(1).

[33]Smith R,Blomeyer R L.A Synthesis of New Research on K-12 Online Learning[J].Virtualschooling.wordpress.com,2005.

[34][70]Keengwe J,Kang J J.A Review of Empirical Research on Blended Learning in Teacher Education Programs[J].Education and Information Technologies, 2013(3):479-493.

[35]Balatti J,Haase M,Henderson L,et al.Developing Teacher Professional Identity Through Online Learning:A Social Capital Perspective[J].VtlsInc,2010.

[36]Richardson J C, Alsup J.From the Classroom to the Keyboard:How Seven Teachers Created Their Online Teacher Identities[J].International Review of Research in Open&Distance Learning,2014(1):142-167.

[37]Grion V,Varisco B M.On Line Collaboration for Building a Teacher Professional Identity[J].Psychology Journal, 2007(3):271-284.

[38]Mentis M,Holley-Boen W,Butler P,et al.Māwhai:Webbing a Professional Identity through Networked Interprofessional Communities of Practice[J].Teaching&Teacher Education, 2016, 60:66-75.

[40]Osgerby J.Students’Perceptions of the Introduction of a Blended Learning Environment:An Exploratory Case Study[J].Accounting Education, 2013(1):85-99.

[41]Llorente A M P, Gómez M C S, García-Peñalvo F J.Assessing the Effectiveness of Interactive and Collaborative Resources to Improve Reading and Writing in English[J].International Journal of Human Capital&Information Technology Professionals, 2016(1):66-85.

[42][83]So H J,Brush T A.Student Perceptions of Collaborative Learning,Social Presence and Satisfaction in a Blended Learning Environment:Relationships and Critical Factors[J].Computers&Education, 2008(1):318-336.

[43]Wong L, Tatnall A, Burgess S.A Framework for Investigating Blended Learning Effectiveness[J].Education&Training, 2014(2/3):233-251(19).

[44]Cheon J, Lee S, Crooks S M, et al.An Investigation of Mobile Learning Readiness in Higher Education based on the Theory of Planned Behavior[J].Computers&Education, 2012(3):1054-1064.

[45][92]Vaughan N.Perspectives on Blended Learning in Higher Education[J].International Journal on E-Learning, 2007:81-94.

[46][93]Tabor S W.Narrowing the Distance:Implementing a Hybrid Learning Model for Information Security Education[J].Quarterly Review of Distance Education, 2007, 8:47-57.

[47]Köse U.A Blended Learning Model Supported with Web 2.0 Technologies[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2010(2):2794-2802.

[48][71]Garrison D R,Anderson T,Archer W.Critical Thinking,Cognitive Presence,and Computer Conferencing in Distance Education[J].American Journal of Distance Education, 2001(1): 7-23.

[49]Garrison D R.Implications of Online Learning for the Conceptual Development and Practice of Distance Education[J].Journal of Distance Education, 2009(2):93-103.

[50][79]Kayo Z,Garrison D R.The Development of a Community of Inquiry over Time in an Online Course:Understanding the Progression and Integration of Social,Cognitive and Teaching Presence[J].Journal of Asynchronous Learning Networks, 2008(3):3-22.

[51]Cleveland-Innes M, Campbell P.Emotional Presence, Learning,and the Online Learning Environment[J].International Review of Research in Open&Distance Learning, 2012(4):269-292.

[52]Miyazoe T, Anderson T.Anonymity in Blended Learning: Who Would You Like to Be?[J].Journal of Educational Technology&Society, 2011(2):175-187.

[53]Donnelly R.Harmonizing Technology with Interaction in Blended Problem-based Learning[J].Computers&Education, 2010(2):350-359.

[54]Delialioglo O.Student Engagement in Blended Learning Environments with Lecture-based and Problem-based Instructional Approaches Published by:International Forum of Educational Technology&Society Linked refere[J].Journal of Educational Technology&Society, 2016(3):310-322.

[55]Miyazoe T,Anderson T.Viewing and Participating:Blog Visualization and Its Learning Outcomes in Blended Learning[C]//Professional Communication Conference.IEEE, 2011:1-9.

[56]Vaughan N.Designing for an Inquiry based Approach to Blended and Online Learning[J].RevistaEletrônica.de Educação,2015(3):30-47.

[57]Poon J.Blended Learning:An Institutional Approach for Enhancing Students’Learning Experiences[J].Journal of Online Learning&Teaching, 2013(2):271-288.

[60]冯晓英.在线辅导的策略:辅导教师教学维度的能力[J].中国电化教育,2012(08):40-45.

[61]Miyazoe T, Anderson T.Learning Outcomes and Students’ Perceptions of Online Writing:Simultaneous Implementation of A Forum,Blog, and Wiki in an EFL Blended Learning Setting[J].System,2010(2):185-199.

[62]Miyazoe T, Anderson T.Sato S.“To-do-or-not-to-do Dilemma”Online:Blog and Essay Writing Visualizations in a Blended-Format University English Course[DB/OL].[2017-06-11].https://www.researchgate.net/publication/266912811.

[63]Feng X,Xie J,Liu Y.Using the Community of Inquiry Framework to Scaffold Online Tutoring[J].International Review of Research in Open&Distributed Learning, 2017(2).

[64]Dziuban C,Moskal P.A Course is a Course is a Course:Factor Invariance in Student Evaluation of Online,Blended and Face-toface Learning Environments[J].Internet&Higher Education,2011(4):236-241.

[65]Toth M,Foulger T S et al.Post-Implementation Insights about a Hybrid Degree Program[J].Techtrends Linking Research&Practice to Improve Learning, 2008(3):76-80.

[66]Graff M.Individual Differences in Sense of Classroom Community in a Blended Learning Environment[J].Journal of Educational Media,2003(2-3):203-210.

[67]Ayden E,Gums S.Sense of Classroom Community and Team Development Process in Online Learning[J].Turkish Online Journal of Distance Education, 2016(1).

[68]AspdenL,Helm P.Making the Connection in a Blended Learning Environment[J].Educational Media International, 2004(3):245-252.

[69]Oliver M,Trigwell K.Can “Blended Learning”Be Redeemed?[J].E-Learning, 2005(1):17-26.

[72]Garrison D R.Online Community of Inquiry Review: Social, Cognitive,and Teaching Presence Issues[J].Journal of Asynchronous Learning Networks, 2007(1):61-72.

[73]Garrison D R,Cleveland-Innes M,Fung T S.Exploring Causal Relationships among Teaching, Cognitive and Social Presence: Student Perceptions of the Community of Inquiry Framework[J].Internet&Higher Education, 2010(1-2):31-36.

[74]冯晓英,郑勤华,陈鹏宇.学习分析视角下在线认知水平的评价模型研究[J].远程教育杂志,2016,34(06):39-45.

[75]陈鹏宇,冯晓英,孙洪涛,等.在线学习环境中学习行为对知识建构的影响[J].中国电化教育,2015(08):59-63+84.

[76]Ige O A,Hlalele D J.Effects of Computer-aided and Blended Teaching Strategies on Students’Achievement in Civic Education Concepts in Mountain Learning Ecologies[J].Education&Information Technologies, 2017(33):1-17.

[77]刘娟娟,周雪涵,徐舜平,等.乡村中学的翻转课堂研究——以山东省某镇中学为例[J].教育发展研究,2017,37(Z2):15-24.

[78]López-Pérez M V, Pérez-López M C, Rodríguez-Ariza L.Blended Learning in Higher Education: Students’ Perceptions and Their Relation to Outcomes[J].Computers&Education, 2011(3):818-826.

[81]Ilic D,Nordin R B,Glasziou P,et al.A Randomised Controlled Trial of a Blended Learning Education Intervention for Teaching Evidence-based Medicine[J].Bmc Medical Education, 2015(1):1-10.

[82]Shen P D,Lee T H,Tsai C W.Applying Blended Learning with Web-mediated Self-regulated Learning to Enhance Vocational Students’Computing Skills and Attention to Learn[J].Interactive Learning Environments, 2011(2):193-209.

[84]Henrie C R,Bodily R,Manwaring K C,et al.Exploring Intensive Longitudinal Measures of Student Engagement in Blended Learning[J].International Review of Research in Open&Distributed Learning,2015(3):131-155.

[85]Kintu M J, Zhu C, Kagambe E.Blended Learning Effectiveness:The Relationship between Student Characteristics,Design Features and Outcomes[J].International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2017(1):7.

[86]Diep A N,Zhu C,Struyven K,et al.Who or What Contributes to Student Satisfaction in Different Blended Learning Modalities?[J].British Journal of Educational Technology, 2017(2): n/a-n/a.

[87]Wu J H,Tennyson R D,Hsia T L.A Study of Student Satisfaction in a Blended e-learning System Environment[J].Computers&Education, 2010(1):155-164.

[88]Al-Busaidi K A,Al-Shihi H.Key Factors to Instructors’ Satisfaction of Learning Management Systems in Blended Learning[J].Journal of Computing in Higher Education, 2012(1):18-39.

[91]Lim D H,Morris M L.Learner and Instructional Factors Influencing Learning Outcomes within a Blended Learning Environment[J].Educational Technology&Society, 2009(4):282-293.