古往今来,学贯中西:全球化下的战略思考模式

2018-05-23孙黎

彭维刚(Mike W. Peng)教授是达拉斯德州大学Jindal全球战略讲座教授。他在华盛顿大学获博士学位,曾在俄亥俄州立大学、香港中文大学和夏威夷大学工作。他的研究以制度为基础的战略观而闻名,对国际企业、战略管理、新兴经济体崛起等理论与实践的发展有着重大的影响。他在全球各种研究期刊上发表的文章超过140篇,拥有近30,000次Google学术引用,联合国和世界银行均引用了他的研究。作为全球被引次数最高的前70位经济管理学者之一,他三次入选汤森路透《世界最有影响的科学家》名录。在海外华人管理学者中他的引用量榮膺第一。

他的教科书《全球战略》、《全球企业》和《全球》已被翻译成中文、西班牙文和葡萄牙文,在全球30多个国家广泛使用。他还是美国国家科学基金会(NSF)和中国管理研究国际学会(IACMR)获奖者和国际企业学院(AIB)院士,最近的研究奖项包括“《国际企业研究学报JIBS》十年大奖”和“《管理学院观点AMP》最佳影响奖。”

孙黎(以下简称孙):国际企业是怎样一门学科?您什么时候,为什么对这门学科感兴趣?是从哪个问题入手的?

彭维刚(以下简称彭):国际企业就是international business (IB),在国内也常译成国际商务。简单来说,这门科学研究的是企业在国际上成败的原因。三十一年以前我就对这门学科开始有兴趣了。1986年我上了上海外国语学院(现在叫上海外国语大学),学的是对外经济贸易。当时中国还不知道IB这个学科名称,我们的专业就叫对外经济贸易。80年代是中国改革开放起步阶段,虽百废待兴,但蒸蒸日上,从进出口贸易到海外投资招商引资都很热门,对外经济贸易(现代国际企业学的一个重要分支)在当时是真正的新兴学科、前沿学科。我入学时上外办我们专业才三年,已是上海文科考分最高的专业。

从哪个问题入手?我是从战略问题入手的。1991年我去华盛顿大学读博士[我1989年3月离开上外以后去了明尼苏达州的威诺纳州立大学(Winona State University)完成企业管理的本科学业,没读硕士直升博士]。我想读国际企业学,但那年他们这个专业停招博士,所以我就上了战略专业,成了战略管理的科班出身。我的博士导师查尔斯·希尔(Charles Hill)鼓励我保持对国际企业的兴趣,他说用战略的视野思考国际企业的问题,会站得高,看得远。事实证明名师的指点的确是真知灼见。

孙:那您觉得从战略的视野看国际企业会有什么样的优势?

彭:优势很多,战略理论的优势在于聚焦企业。国际企业的发展历史上有点松散,犹如一盘散沙。从国际组织、国家行为到个人层面的组织行为,中间才是企业层面。包罗万有,看似浩浩荡荡,但层面一多就松散。用我们上海话说需要拎一拎、提一提,概括一下,紧凑一点。这正是战略视野对国际企业的重要贡献。

孙:还记得您刚入研究的江湖,就跟当时国际企业的一代宗师巴克莱打了一战,巴克莱当时就对国际企业感到悲观,认为很多理论都是从其他学科输入的,而自己输出的太少。更悲观的是,巴克莱觉得整个学科前途渺茫,因为他找不到能整合整个学科的核心问题。您提出“什么决定了国际上企业的成败”是国际企业的核心问题,并风趣地给巴克莱贴上“学术重商主义”的标签(Peng, 2004)。您认为一个学科的发展应该不必担心“拿来主义”,而应更重视“比较竞争优势”。这场论战怎样影响学术的发展?

彭:Peng(2004)将我的一些思想观点引入了国际企业的主流。当时学界读了巴克莱的文章都很郁闷、很迷茫,但也没人能找出大问题、大方向。我觉得有义务振臂一呼,为全世界所有国际企业学者在“黑暗”中找到光明、指出方向。巴克莱说我们学科进口太多了,无法平衡出口,其实逆差在进出口贸易中是正常的。美国的国际贸易也一样,进口多,出口少,逆差很大,那么是不是也应该像巴克莱那样沮丧?美国人民是否生活在水深火热之中?事实正好相反。我从1986年开始涉猎国际贸易时就知道进出口贸易基本上做不到平衡,某些国家会有顺差,另外一些就会有逆差。比较竞争优势理论早就解决这个问题了。同样,对国际企业学科的发展来说,我们是进口多了一点,但是我们也不是一无是处,我们一样有比较竞争优势,所以我建议大家play hard, play smart, dont play dead (苦干,巧干,但不要自惭形秽)。那篇文章非常正面地鼓励了IB的学术发展,听说全世界所有的IB博士生都读过这篇文章。事实也证明,这十几年国际企业继续蓬勃发展,许多学者将这个国际企业的核心问题作为研究奋斗目标。

孙:这个大问题激励了整整一代人的研究议程。您是怎样形成这种大问题导向的研究思维的?

彭: 我很高兴那篇文章能对整个学术领域拨乱反正,理清方向。你也知道我写了很多从小问题出发的小文章。但大家不能忘记大问题。英文就是不要只见树木,不见森林(Dont look at the trees and forget the forest)。中文就是不要捡了芝麻丢了西瓜。我们要研究战略,就不能只关注战术问题。

孙:我记得有一年圣诞节,你在家里招待我们博士生与访问学者,说起您妈妈对您的批评,说我们管理学者怎么老用高射炮打蚊子。

彭:哦,你记错了,她说的是空对空导弹。我妈妈是上海交通大学的工程教授,导航仪器专业。她说儿子你没管理经验,现在研究这么高大上的企业宏观战略,这不是空对空吗?

我说:空对空导弹发射出去后,目标飞机还在空中高速移动,要命中目标就需要三维精确定位,而不是二维,这需要强大的理论,对不?空对空导弹没发明以前,只有高射炮朝空中乱打,命中率很低。空对空导弹从上个世纪五十年代开始开发,到现在六十多年了,事实证明空对空导弹的命中率越来越高,

我对她说:我们研究的是不确定性、模糊性下的战略决策。您当年(1956年)考入北京航空学院,是第一批女生,您为什么不去研究高射炮而去研究导弹导航呢?高射炮打起来比较简单啊。我现在也是交大教授,而且是上海和西安两家交大的(客座)教授。尽管学科不同,我们家两代交大人从事的研究方向其实有共同点。空对空导弹的研究特点就是不确定性,都有学术风险。要提高命中率,就要减少不确定因素。

孙:不确定性越高,挑战性也越大。

彭:对,所以作为学者要勇于接受挑战。当然失败也会很多,导弹试验失败不胜枚举。我们文章失败也很多。但为什么我们还是那么执着,就是因为对大问题的追求。这种追求让我对国际企业这个领域有很大的兴趣。问题很难一下子解决,那就需要不懈努力。

孙:对,可能需要几代人一起努力。近来,国内很多学者开始反思中国管理研究国际学会(IACMR)在中国传播实证研究的同时,认为偏离了实践,您怎么看?您在《管理学院学习与教育》(AMLE)曾发表《学术精神》一文(Peng and Dess, 2010),您觉得中国学者应该怎样追求学术中的奥林匹克精神?

彭:我一般不看电视,但一定要看奥运转播。以前冬奥会和夏奥会都在同一年,所以我一般四年当中就看一阵电视,现在冬奥会和夏奥会错开了,我就每隔两年看一阵电视。体育的精神就是追求卓越,就是IACMR创会主席徐淑英(Anne Tsui)讲的追求卓越。我们管理领域的研究许多是基础研究。在科研中,许多基础研究并不一定马上会有直接实践作用,但是没有基础研究,会有今天世界经济、技术的蓬勃发展吗?

奥林匹克比赛也一样,它是精英体育,世界顶级。在奥运会上得奖牌的技能(比如投篮、速滑、跳水),在社会上会有什么用呢?但你看一代一代的奥运健儿,他们的运动生涯比我们的学术生涯短多了。他们不断追求卓越,挥汗如雨,很多人满身是伤,甚至伤残流血。这是为什么我们会痴迷地看他们的比赛,全世界为他们拍手鼓掌,欢呼雀跃,因为他们代表了全人类追求卓越的精神。所以,我们学术界每年也要经常一起开会切磋交流,也为学术界的奥运健儿助助兴、拍拍手、加加油。

我们管理领域的研究许多是基础研究。在科研中,许多基础研究并不一定马上会有直接实践作用,但是没有基础研究,会有今天世界经济、技术的蓬勃发展吗?

孙:中国的一些学者认为IACMR将整个中国的学术方向指导错了,他们认为偏离了本土化,也就偏离了实践。

彭:每个国家都有类似的论战。偏离实践其实是管理学科成长的必要之路。你回头看历史,上个世纪50年代美国的商学院,就和现在的中专大专一样,完全是实践教育,但学术地位几乎为零,在大学的其他学科面前根本站不住脚。但正因为脱离了这个中专大专的模式,美国商学院才蓬勃发展,在大学的各科目当中建立起令人尊重的地位。但这样侧重于理论、方法的发展必然就会与实践越来越远。所以商学院在追求学术卓越的过程中,必然会付出偏离实践的代价。当然,也不是完全脱離实践,总有不少人会继续做注重实践的题目。随着分工越来越细,有些人可能去想大问题、大理论,而另一批人则去做理论结合实践的工作。分工是一个总体趋势。

另外你看一下我们的课本,一本偏离了实践的课本会在市场上成功吗?我写的课本,正因为是理论和实践高度结合的产物,才会那么畅销。另外,我们还要看学生市场。为什么商学院在大学各个学院中能吸收到越来越多、越来越好的学生?要是我们彻底脱离实践,我们能成功地吸收到大量的优秀学生吗?

在中国大陆、香港和美国等地,我培训了上千名高管和EMBA学生。有空也做些战略咨询,客户包括跨国公司[如Astra Zeneca和Texas Instruments(德州仪表)]和政府部门(如香港地铁和英国政府)。为客户排忧解难显然不能光讲理论。所以,某些人认为理论功底强的学者必定和实践脱节,这是不正确的。

孙:您发表在《管理学院评论》(AMR)上的《转型经济的企业成长》是您在博士阶段写的(Peng and Heath, 1996),当时您的博士导师对这个课题没有多少兴趣,您为什么往这个方向研究?发表后为什么引起了这么多的关注?

彭:我2005年在《亚太管理期刊》(APJM)发表了《从中国战略到全球战略》,仔细地剖析过自己的研究心路。有兴趣的可仔细看那篇文章(Peng, 2005)。这里就简短介绍下我为什么往这个方向发展。当时我是华盛顿大学商学院唯一一位来自中国的博士生,对中国问题的关心也很自然。老师在课上介绍了彭罗斯(Penrose)的企业成长理论,我特别有共鸣,就仔细研读文献。发现彭罗斯的这个理论主要是从经济学里发展出来的,在管理学里还远没有今天的影响。彭罗斯理论在经济学里面也被边缘化,企业成长会受到限制,被称为“彭罗斯效应”,名字很好听,但经济学里没人跟进。倒是后来被管理学的人发现了,成为今天如日中天的资源论的基础文献之一。

当时中国经济成长很快,有一小批经济学家开始对中国经济成长有兴趣。但中国企业的成长好像无人问津。经济怎么会成长?是无数企业在一起成长,有的企业失败了,有的成功了,加在一块就成为经济增长的某个百分点,对不对?我觉得这个从经济层面到企业层面的跳跃在逻辑上是站得住脚的。但是把彭罗斯理论引入管理学,就要再走一步,所以就往这个方向研究。我的导师查尔斯·希尔也鼓励我,那么大的题目,就要发在AMR上面。但《管理学院评论》几乎从没发过有中国特色的文章,Peng and Heath(1996)以前只有董林雪英(Rosalie L. Tung)在1981年发表过一篇《中国企业的激励模式》。很可惜,这篇文章引用量很少,这不是她学术不行,而是这篇文章实在太超前了。所以我当时也担心《管理学院评论》不愿意接受光写中国问题的文章。

当时在90年代,前苏联、东欧在柏林墙倒掉后也在进行经济转型,一时风起云涌,我想那边的企业也在成长。所以我茅塞顿开,要把这篇文章成功地营销出去,最好把这些企业与中国企业放在一起,研究其共同模式。

当时管理学对中国关注不多,但商学院外还有一门多学科(以人文社科为主)的中国研究(也称中国学,Sinology),苏联东欧那边也有类似的苏(俄)东欧研究。我可能是世界上第一位学者,把这三方面的文献(管理学、中国研究和苏东研究)都学习和吸收了一遍,所以能触类旁通,看到想到一些别人不注意、没想到的问题。一般中国研究的学者只看有关中国的文献,苏东研究的学者只看有关苏东的文献,老死不相往来。我这篇文章发表后,引起这么多关注,原因之一就是用全球性的眼光看大问题,看这么多转型经济体中(从波兰横跨欧亚直到越南)企业成长共同的战略问题,而不是一个国家、一个地区地看。

孙:后来您又与麦克罗(Klaus Meyer)合作研究中欧、东欧的企业理论,发表在《国际企业研究期刊》(JIBS),获得JIBS十年影响力大奖(Meyer and Peng, 2005),那篇文章其实也来自您1996那篇文章的基础?

彭:是的。麦克罗当时把俄罗斯、中东欧的研究文献都收集了一圈,发现Peng and Heath (1996)在他们学者中引发了最广泛的讨论(被引次数最高)。从学术发展上看,当时对于新兴经济、转型经济研究的理论基础在哪里的问题,大家都在寻找、探索,也比较迷茫。而一些喜欢做实证研究的同事们虽然已经冲到前面,但缺乏大理论、大问题导向。我1996的这篇文章得益于天时、地利、人和,所以不光在研究中国的学者中,也在研究中东欧学者中,更在广义的研究新兴经济的学者中产生了重大的影响。俗话说抛砖引玉,能在全球众多学者中产生共鸣,引发他们的思考、关注、追踪、测试,我很欣慰。

Meyer and Peng(2005)这篇文章能荣膺JIBS十年影响力大奖,证明国际企业的所谓“主流”正对新兴经济(不光是中东欧)的研究刮目相看。在我们写的回顾过去展望未来的文章中(Meyer and Peng,2016),我们第一次大胆提出了从新兴经济的研究中兴起的以制度为基础的战略观现在已形成国际企业研究的一种范式(paradigm)——不仅是一个理论,而是一个由多个侧重不同的理论组成的理论体系。

孙:但是您当时(1990年代)也没有多少实践,您为什么觉得企业成长在未来会是一个大问题?

彭:第一是个悟性问题。其实企业成长这个课题,与实践密切相关。比如上面说的我们的理论要高过实践,其实是一只眼睛关注实践(包括媒体的各种报道),另一只眼睛关注文献的结果。实践与理论两方面是相辅相成的。

第二则是个人兴趣。我对向这个方向钻研有很大的激情。但1994年博士论文要开题,我导师就问,你的数据在哪里?如何验证你的理论?当时不像现在,中国的数据库根本没有。我回答说:那我得回中国去挖掘,现在真的是没有。导师就问,那你打算什么时候毕业呢?要是拿不出像样的数据,做这个研究风险太大。他建议我另做一个既可以保持对国际企业的兴趣,但是又不用离开美国去收集数据的题目。所以我后来博士论文研究的是美国的出口中介企业,就是贸易公司,这又回到了我在上外学外贸的本行。我没有对导师坚持己见,而是认真做好论文,出了一本专著(Peng, 1998),兩篇JIBS,一篇 JMS文章。但我导师很开明,他说你两条腿走路好了。我论文以外另一条腿就是研究转型经济企业成长这个课题,他也不干涉。

孙:但这个当时看来是个副产品的课题,反倒产生了巨大的影响。这跟创业很像。

彭:对,学术创业和企业创业有些地方是很像。企业成长这个课题,是个空对空导弹的高新尖研究,风险大。而国际贸易中介的课题比较稳扎稳打,就像高射炮技术,属于渐进式改进。

孙:不过对博士生来说,要做两大项目,一个是空对空大题目,另一个是高射炮项目,后者又是不能怠慢的博士论文,确实是蛮挑战的。

从新兴经济的研究中兴起的以制度为基础的战略观现在已形成国际企业研究的一种范式(paradigm)——不仅是一个理论,而是一个由多个侧重不同的理论组成的理论体系。

彭:对,非常挑战。当时我孤独寂寞之余,有时有点郁闷,这种学术挑战可能每个人都经历过。为什么人家做一个博士论文题目就可以了,我硬要自己两条腿走路,做两个课题?但现在回头看来,其实是一个自我磨炼的过程。这两个课题没什么关联,但磨练的结果就是强化了我对文献的高效吸收,对时间高效的管理,奠定了我后来能多产丰收的基础。两条腿走路就是我们战略里的多元化,可以降低风险。所以这是一个很好的也很艰难的学术锻炼。这是我自己愿意走的,就像动画片《功夫熊猫》中的主角,要成长就需要勤于练功,这个过程挨了很多打也是自愿的。

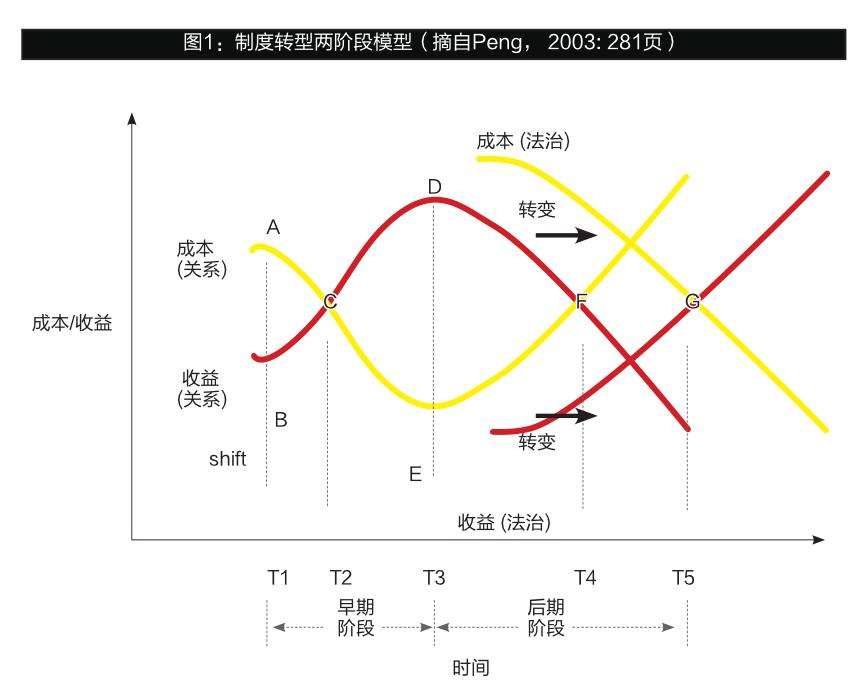

孙:您在1996年的文章成功以后,2003年又在AMR发表重磅文章。《制度转型与战略选择》是转型经济研究中影响最大的文章(Peng, 2003),当时的研究心路如何?

彭:Peng and Heath(1996)发表以后研究网络关系成为研究中国管理的一个起点。走在前面的我又进一步想下去,关系越多,企业绩效会越好吗?很多时候也不能光靠关系。关系的重要性在转型经济中会降低,这可能是一个重要的拐点。这个拐点在许多企业的实践中已经慢慢琢磨出来了。市场经济越发展,光有关系还不行,你要是从我这里采购东西,我们关系很好,但是我的产品如果太烂,那你也不好意思向你老板交代,继续购买我的产品,尽管你跟我关系特别好。那我作为供应商怎么办呢?是继续跟你加强关系,跟你老板喝酒,甚至行贿?还是另外一方面我也两条腿走路,提高自己产品的质量?

这里另一条腿走路就是走市场经济的路。其实这篇文章也是进一步捕捉大问题,因为转型经济的特点就是转瞬即变,在这样的情况下,研究也要跟上。我还有几篇文章,特别是与陆亚东(Yadong Luo)合作在《管理学院学报》(AMJ)的文章(Peng and Luo,2000),在前面带了个头,让大家都对关系网络的研究感兴趣起来。但理论还要继续往前发展的话,就有一个拐点的问题,关键要捕捉到这个拐点。

这个拐点很难捕捉,我摸索了很长时间,终于刻画出了制度转型两阶段发展的动态模型图(见图1),那幅画其实是我太太帮助画的,我先在纸上画出草图,电脑画画是我特别能干的太太的功劳。这张图简明直观。对文章发挥影响功劳很大。大家觉得这张图跟现实很相关。也有人过度解读,批判我拥护“华盛顿共识”,是市场胜利论,将它理解成市场会一定胜利。其实这张图指出的是经济转型的一个方向。关系的作用不会彻底消亡,但是也不会无穷大。这里就有一个量的问题,动态平衡的问题。

孙:我记得在达拉斯德州大学攻读博士第一年时,您在研讨课程上鼓励我们攻读诺斯(North)的文章。诺斯的经济理论让您如何思考关系的作用?

不管国外企业到中国做生意,或者是现在大量中国企业到国外做生意,都要注重这些非正式制度的发展变化。当然走向极端就变成腐败行贿这些东西,这不是我们推崇的。但在其他方面,例如注重媒体的关系、关心当地人的感觉,在海外并购后要特别注重员工的情感,这些都是特别重要的。

彭:我可能是管理学界最早引入诺斯思想的,在1996年那篇文章已经引用诺斯。诺斯也从大历史看经济转型,但他当时还没有像后来一样关注中国、苏联、东欧的经济转型。他研究的是发达国家的经济发展史。例如美国当年就是个发展中国家,怎么转型成了发达国家。所以我认为诺斯是研究经济转型的鼻祖之一。但是许多经济历史学家太注重细节,反倒没有理论。为什么我喜欢诺斯的研究?诺斯就是在掌握了大量经济史实的基础上,发展出理论,把研究推向了新的高潮。

我这篇A M R是对关系与法治(rulebased)两个理论的综合。诺斯的法治理论强调的是市场的基础制度(例如产权保护)的重要性。但另一方面,我也注意到关系的重要性,其实就是要两条腿走路。

孙:也就是说关系与法治的作用在一个较长的历史进程中,都有一个潮涨潮落、相互作用、又彼此交织的过程,我觉得这是Peng(2003)最大的贡献。这个模型对后来其他学者的研究影响重大,成为转型经济的基础理论之一。就像是空对空导弹技术发展中,一下子找到了对敌机定位的模型,对我们后续研究有很大的启发。这两种力量相互交织的理论模型对实践又有什么启发?

彭:制度分正式和非正式两种,诺斯的法治、产权理论注重正式制度,但非正式制度也很重要。很多人觉得关系是中国特有的文化现象,其实不是。各国文化都有这些注重非正式的关系制度。对实践的重要启发就是国际企业对这些非正式制度要敏感。不管国外企业到中国做生意,或者是现在大量中国企业到国外做生意,都要注重这些非正式制度的发展变化。当然走向极端就变成腐败行贿这些东西,这不是我们推崇的。但在其他方面,例如注重媒体的关系、关心当地人的感觉,在海外并购后要特别注重员工的情感,这些都是特别重要的,也是我们管理学研究目前相对欠缺的。所以我认为如何加强对非正式制度的研究,加强管理实践者对这方面的敏感性,是商学院研究和教育的一个重要方向。

孙:你最近用制度转型巧妙地解釋美国和中国之间有关知识产权(IPR)的辩论(Peng et al.,2017),为什么要从美国知识产权的历史谈起?

彭:我兴趣很广。这篇新作出来以前很多人不知道这个课题也一直是我的兴趣。我从上中学的时候,就对历史一直很有热情,有一阵子还考虑过要去学历史专业,后来种种原因学了企业管理。Peng et al.(2017)是我第一次尝试写历史文章,拉了几位都对历史感兴趣的管理学者一起做的。这篇文章其实是对管理学研究一定程度上的批判。我们管理研究经常跟着实践走,光看现在,不看历史。历史其实有很多宝贵遗产,等着我们去发掘。

大家都为中国有古老的历史而自豪,但我们不光要研究中国历史,也要研究美国历史和其他国家的历史。美国历史上是一个很小的发展中国家,然后变成一个超级发展中国家,最后变成了超级发达国家。对照中国看这些历史就太有意思了。你看现在有些媒体人和学者(中外都有)说:中国不尊重知识产权是因为中国的文化,骂都骂到孔子头上。孔子是说过要注重知识。但后人硬将他的精髓变成“偷书不算贼”。偷食物是社会最底层的人干的,因为怕饿死。那为什么要偷书呢?因为太爱知识! 所以不尊重知识产权自然就怪罪到中国文化上。我一直觉得这种解释太肤浅,一碰到不能解释的问题立刻就怪到对方(或自己)的文化上。

历史事实证明世界各国在某些发展阶段都侵犯过知识产权。例如狄更斯是英国19世纪最畅销的作者。当时美国人人都读他的书,但每人读的都是盗版书,没有人给狄更斯一毛版税。狄更斯跑到美国来一看,很生气,也怪罪在美国文化头上。因为从英国的角度讲,美国文化崇尚暴力、粗俗乡下,一群粗人怎么会尊重知识产权?

狄更斯来自英国,把美国文化骂的一钱不值。我们现在当然觉得很搞笑,但当时全世界的知识中心在英国,以狄更斯为代表的英国作家和媒体掌握话语权,大家觉得他讲的有道理。对中国有什么启示?对中国的启示就是要多学点历史,更要多学点外国的历史。在国际谈判中,要是美国人骂中国文化,你也可以用美国历史来回应。有趣的是,我的两位合作伙伴都是美国朋友,他们说美国中学的历史课上,从来没有美国侵犯英国知识产权的历史,更没学过狄更斯这段对美国文化的批判。我读了我女儿的中学历史课本,的确如此。

美国当时的确通过侵犯英国的知识产权,站在英国的肩膀上站了起来。但为什么美国大中小学都不教这段历史呢?原因是,第一,历史太宏大了,历史学课程设置上往往要省略掉很多东西,只留下一些主流观点。我作为课本作者很理解课本写作中内容取舍的艰辛。一些尽管有趣但非主流的内容,由于篇幅有限只能忍痛割爱。第二,讲难听一点,这段历史也不是特别光彩。美国话语权在美国历史学家手里,其他内容也太丰富,独立、内战这些历史已经够多了。美国侵犯知识产权的历史和狄更斯一个外国人的批判也就按下不表了。

研究经济历史的学者有没有注重这段历史呢?有,研究美国19世纪经济史的有一批学者,但人不多,影响不大。诺斯肯定知道这段历史,但他也没强调这一块。

对中国知识产权问题的讨论、辩论,中国学者眼光要放远,放宽,放长,不光要有全球的眼光,还要有历史的深度。用中文说,就是古往今来,学贯中西。这是学者的重要使命。

孙:美国知识产权的这段历史对中国有什么启示?您觉得中国的创新是在转型的临界点上吗?

彭:启发就是我们要警惕中国例外论。有的人认为中国就是中国,中国有独特的“国情”(包括对知识产权的不尊重)。但我们从知识产权制度的历史演化看,中国其实不怎么独特,走的是美国历史上一样的道路。对中国知识产权问题的讨论、辩论,中国学者眼光要放远、放宽、放长,不光要有全球的眼光,还要有历史的深度。用中文说,就是古往今来,学贯中西。这是学者的重要使命。

从这个历史的大视野看,中国是否在创新的临界点上?中国目前创新的阵痛,还是投入很大,但能拿得出手的东西不多。要真拿出一个中国创新的产品或者服务,必须在国外也有大量的人使用,这样才叫对世界创新的贡献。

孙:您的《国际企业》是全球最流行的教科书之一,被翻译成多种版本。您在这本书想要给读者与学生培训什么样的知识与思考方式?

彭:我的导师查尔斯·希尔那本也很流行,我们师徒二人把市场基本占了。要说培养学生的知识和思考方式,刚才我们说的古往今来、学贯中西,也是我对学生掌握国际企业知识的期望。我在写作时一个重要的出发点,就是深入浅出。课本来源于学术研究。很多学术研究很深奥,但我们很多学者都没有注重如何营销自己的研究成果,辛辛苦苦写出的专业文章无人问津,大家读不下去,引用不了,当然无法实践,也进不了课本。国际企业课上,同学们都觉得内容丰富有趣,但他们也抱怨知识量太大。课本作者需要拿得起、放得下、收得拢,也就是说既要有扎实的学术功底,又要能带领学生透过当今的现象看古往今来的共同模式,从过去各国走过的经济发展历程,掌握对未来的思考方式。

很多人觉得川普一上台,国际贸易走到头了。作为国际企业的课本作者,我太爱川普总统了!因为很多课本的內容,又可以根据美国新政府的新政策改写了,我们的课堂辩论可以更辛辣,对不对?我作为课本作者当然又可以卖更多的教材!(笑)这就是我的思考方式,不要一叶遮林、鼠目寸光,更不要被当前躁动的新闻牵着鼻子走,影响自己的思维,而是要培养自己的批判性思考能力。这里就需要一种定力。定力是建立在对一门学科的深入浅出的理解基础上的。

孙:对,我看您的新版课本就批判一些人仅仅看到美国的纯粹贸易量,就认为无法达到平衡,而没有注意到美国在全球价值链上创造的每段产品的附加值。您的课本中每章都有一个辩论小结,是要培养学生什么样的思考方式?

彭:我把这叫做以证据为基础(evidence-based)的辩论。以证据为基础,可以激发学生进行更理性的探索,而不是太情绪化,被表面的现象(例如媒体)所左右。有了古往今来、学贯中西的观察态度,就能对各种数据进行良好的分析,形成自己的观点。这也是我们教育“授人以渔”的目标。

孙:中国政府在最近的2017年政府工作报告上,提到“全球”或者“全球化”的次数高达13次,比以前的报告显著提高,一带一路也将给中国企业的跨国业务添加很多机遇。而与此同时,美国新总统川普的许多政策却与全球化背道而驰,您怎么看G2的力量在全球的发展演化?

彭:很多课上我都被问到这个问题,尤其是印度的同学在课上最爱提问,他们对中国的成长很关注、也很恐惧。我就简单谈两点。第一,美国实力在下降,中国实力在上升,这是不争的事实,各种数据都表明了这一点。第二,有多少美国人跑到中国移民局,要求放弃美国国籍移民去中国?再看看有多少中国人吵着要移民到美国?所以看到第二组数据,大家很容易明白,中国实力要超越美国,还任重道远。

孙:各国制度对国际人才流动的吸引力,是可以看到国家制度的竞争优势,人力资本是知识社会竞争的基础。《经济学人》杂志最近报道跨国公司的利润率近年来一直在下降,原因是什么?对中国新崛起的跨国公司有什么启发?你怎么看中国跨国公司的未来?

对于中国跨国公司来说,未来要大胆勇敢地走出去,把战火烧到人家后院去,这样就可以减少在中国国内市场价格战的惨烈程度。

彭:由于当代竞争全球化,跨国公司以前的优势当然是越来越难体现出来了。就拿电信设备市场来说,以前爱立信、朗讯、思科等公司在全世界运筹帷幄,再跑到中国来,运用全球的优势,把中国企业关起门来打,利润率当然高。现在华为、中兴也变成跨国公司了,等于把战火烧到人家后院去,大家烧来烧去,成了真正的世界大战,总的利润率当然就下降了。对于中国跨国公司来说,未来要大胆勇敢地走出去,把战火烧到人家后院去,这样就可以减少在中国国内市场价格战的惨烈程度。

孙:其实中国企业慢慢往创新方面转移后,价格战已经不像以前那样流行了。例如美的去收购德国的机器人公司,就不与国内企业在价格上直接竞争了。

彭:你说的是德国库卡(Kuka)吧。这个案例很有趣。我的课本里专门有一章讲国际竞争动态。这个理论是陈明哲(Ming-Jer Chen)创始的,我很喜欢,因为从孙子兵法到田忌赛马,中国古代战略学都有相关的描述,也很想做点相关的研究,但苦于手头没有数据。我问过陈教授,他说他的理论很少出现在西方主流教科书中,只有我的书拿出一整章推崇他的竞争动态理论。

孙:那是因为很多课本作者没有像您这样学贯中西,很多教授往往只看到自己的一亩三分地,而看不到其他理论的发展。

彭:我以前的同事杰伊·巴尼(Jay Barney)是资源论的创建者。但他的课本光谈资源论,不谈其他。我对他说,你这课本是给博士生读的,本科生吃不消。有趣的是,我的学生反馈说,他们对竞争动态这一章最喜欢,觉得这一理论极大地开拓了他们的视野,可以更好地认识竞争从何处来,又会如何展开。这一章其实离我个人的研究课题最远,但是对我来说,通过写作这一章,我也学到最多的东西来和大家分享。国际竞争动态理论里面其实是广阔天地,大有作为。

孙:对,陈教授的理论特别注重竞争对手的博弈,而不是光从自己的资源出发。我在教中国EMBA时,他们接受这个观点很快。没有理论的指导,光在实践中摸索,即使有很多管理经验,可能就无法琢磨出复杂竞争的清晰图像。

彭:我觉得在与竞争者关系之外,还可以加上一个政府关系,形成一个三角的动态博弈过程。政府在这个三角关系中起什么角色,如何与企业对话、博弈,这样制度观理论就更丰富了。十分有趣的是我发现在我的教学中,学生反映最好的,反倒是自己相对来说最不拿手的有关竞争动态的内容。

从这个角度看,国际企业未来的理论发展机会很多,充满光明。我们要保持平安喜乐的心态,即使目前整个全球经济有点阴云,我们要感谢这些阴云带给我们更多的研究机会,我们要化废为宝。

孙:最后,《清華管理评论》的主要读者是中国的管理精英,你特别想对他们建议什么?

彭:我作为清华子弟(我爷爷1925年毕业于清华学校),很高兴能为《清华管理评论》和广大读者做点贡献。我建议中国的管理者注重质量、精益求精。中国产品在国际上有制造粗糙、质量低下的印象,人家怎么会尊重你的产品与创新呢?要改变中国制造的一些不良现象,更要用全球的眼光不断提升,鞭策自己。

虽然改变原产国效应(country-oforigin effect)很困难,但要看到经过一代人、或是几代人的不懈努力是可能的。我具体举两个历史案例。第一,现在世界公认美国大学学术第一。但在一百多年以前,是德国大学学术第一。很多美国博士生都要跑到德国拿博士学位,再海归回美国当教授。为什么现在全世界很少会有人认为德国大学领先美国大学呢?原因是美国大学几代人不懈的努力,加上二战时希特勒把德国的优秀人才都赶到美国来了。第二个例子,上个世纪五十年代日本汽车在美国也像现在中国汽车在美国一样,又小又丑不被看好。尽管丰田到1982年才赚钱,但它对每一辆车都精益求精。现在丰田汽车已从丑小鸭变成白天鹅。最近韩国汽车也在走一条吃苦向上、奋发图强的道路。现状很难一下子改变,但我们每个人都可以从我做起,从每一件事做起,从每一篇文章做起,从每一个产品做起。像我自己在写作时就一直要求自己字斟句酌,精益求精。所以对中国管理者的建议就是千万不要粗制滥造。浮躁、速度取胜的东西一定会出错,还不如慢一点。

孙:彭教授,谢谢您接受这次访问。期待您未来给中国的管理学者与管理实践者带来更多的真知灼见。