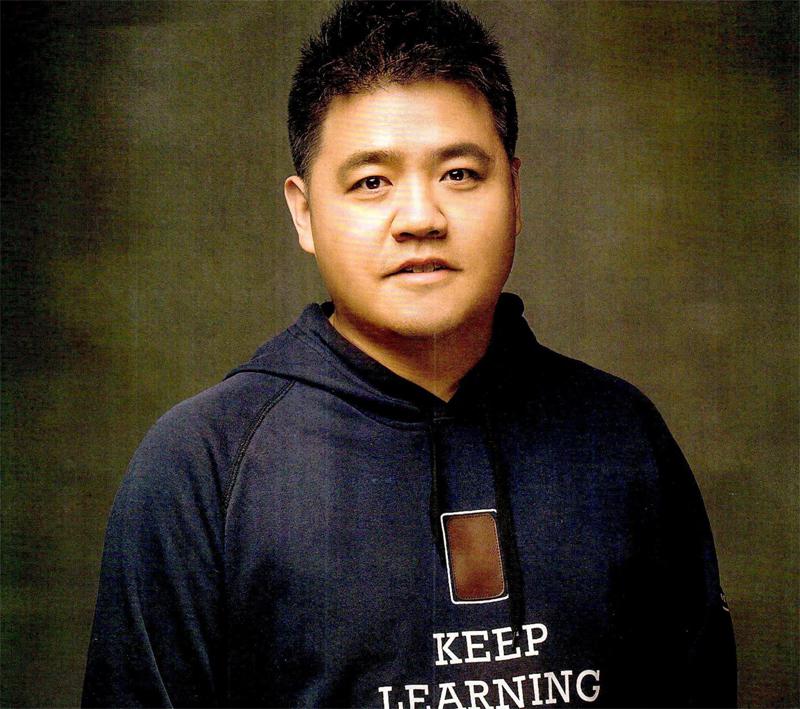

樊登:读书是件“要命”的事

2018-05-23毛予菲

毛予菲

他把知识浓缩为“胶囊”,认为生活中的所有难题都可以在书里找到答案

2013年底,樊登刚以自己的名字创立线上读书会的时候,朋友给他讲了个真实的故事。有个北京房地产商人,为了读书雇了两个大学老师。地产商人在奥体森林公园跑步的时候,两个老师就跟在他后面讲书,每个月讲4本,工资3万元。樊登听完备受鼓舞,觉得自己的读书会太划算了,“每星期讲1本书,一年50本,一共365元搞定”。

4年多后,结果如他所愿,樊登读书会APP涌进了600万会员。今年4月,他发了一条微信朋友圈,颇得意地算了笔账:“上个月会员500万人,不到半个月增长20%。按照一人50元的成本,应该花5000万元的推广费吧?但实际上,我们用了不到10万元,办了一场小活动,就有了这样的成绩。关于增长。要有一点想象力。”

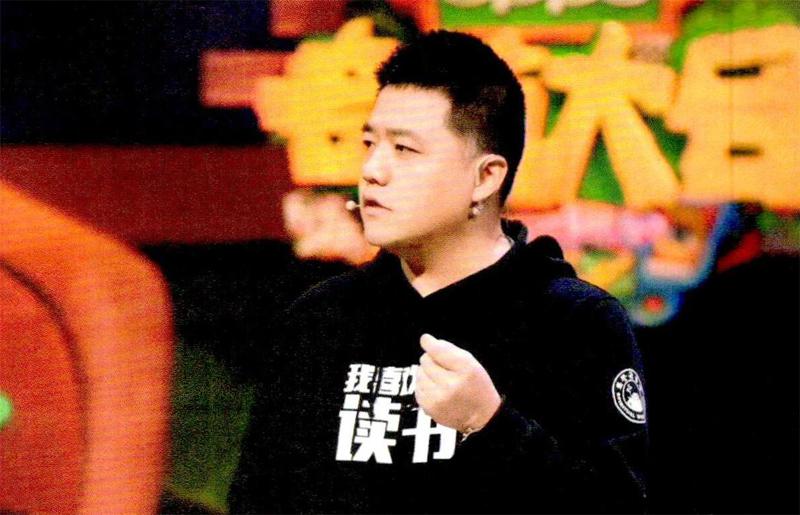

这一年,樊登频繁往全国各地飞,参加各种演讲、分享读书心得。《环球人物》记者对樊登的采访,就安排在一场北京读书活动开始前。5月5日,他带着新书《读书是一辈子的事》登上网络综艺《奇葩大会》的舞台,黑色帽衫上赫然印着“我喜欢读书”5个大字。他提出的观点是:读书是件“要命”的事,书里的知识是解决生活问题的原理。台下的赵又廷温柔地反击:“我喜欢漫不经心地读书。”高晓松也提出疑问:“如果读两本书就能解决所有问题,这个世界未免也太容易了吧。”对于这些质疑。樊登自信满满地回应:“我送你们几张读书卡。听听就明白了。”

知识分子的新出路

4月最后一个星期六的上午9点,樊登读书会APP准时更新,讲的是最近大热的《增长黑客》,解答“如何用低成本实现爆发式增长”的问题.翻译成大白话即“某公司干了半年瞬间被收购,套现10亿美元,为什么他们能如此迅猛?”

樊登总结书中案例,将美国民宿巨头爱彼迎(Airbnb)的增长分为3个阶段:第一,看数据,很大一部分用户看到民宿照片后,直接关掉了网页;第二,提假设,可能是民宿照片出了问题;第三,做尝试,管理层雇了一批专业摄影师拍照上传,订房率果然大幅上升。樊登总结:“将这个循环高速完成。你会发现公司很快成长。”

时长30-60分钟,逻辑清晰、语言简练、干货十足。这是樊登讲书的一贯风格。就连大师冯友兰的《中国哲学简史》、以色列作家尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》、美国汉学家比尔·波特的旅行散文集《寻人不遇》,这些文史哲类动辄几百页的大部头,他都能提炼出条条框框,讲得滴水不漏。

讲“故事最让人心潮澎湃”的《魏晋风华》(以《世说新语》为线索的历史书),樊登分了4个板块:正统曹魏皇族、成功逆袭的司马政权、代表民间“潇洒文化”的竹林七贤,还有“旧时王谢堂前燕”中的“王谢”世族。在这个框架下,乱世奸雄曹操、心狠手辣的曹丕、野心家司马懿,阮籍、嵇康、山涛的小团体……精彩人物轮番登场。

轻松、好玩是樊登讲书的“标配”。满满干货扑面而来的时候,他还会见缝插针来几句“情感宣言”,直往读者心窝子里戳。谈企业,他说:不进则退,多少固若金汤的企业轰然倒塌,我们才发现所谓的固若金汤不过是幻觉;谈哲学,他感慨:哲学是一种可以用在自己身上的医术;谈人生,他如此形容:就像一条河,此一时,彼一时。

无论形式如何,樊登讲书永远以“知识”为核心。他录完视频,转成音频,然后配一张解说图,梳理书中的枝枝蔓蔓。有网友调侃樊登是“拜知识教教主”,他则笃信:生活中遇到任何困难,都一定会有一本书等着你。

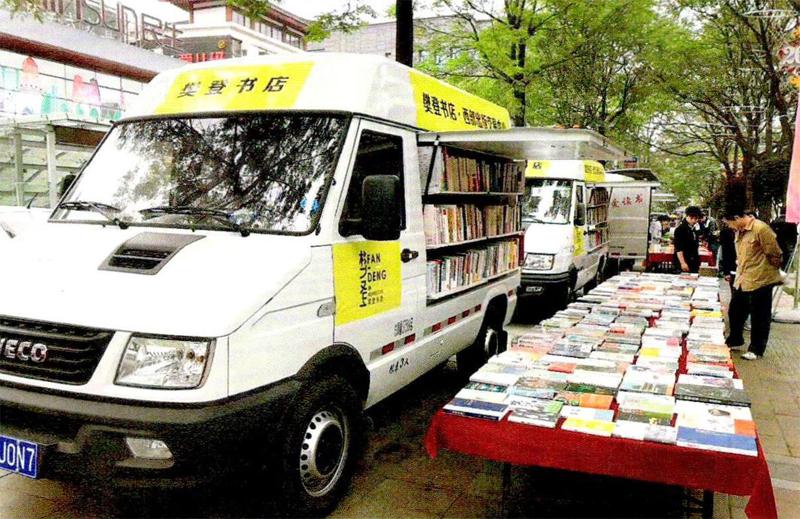

樊登有着商人的敏锐嗅觉。他将这套线上读书组合延伸到线下。在全球十几个国家创立了800多个读书分会,定期举办读书活动,让“每年一起读50本书”成了许多“死忠粉”的读书口号。他的选书标准很明确:4个字“推己及人”,“职业晋升、婚姻关系、育儿方法、心灵成长,这些我需要的。相信其他人同样有需求”。樊登还搭建了成功的商业模型:“别人帮你整理好了50本书的内容,你花300多元学习一下,不过分吧?”

因为做线上读书节目而声名大噪的。还有一个人,罗辑思维创始人罗振宇。罗振宇和樊登曾是央视的同事。两人前后脚离职,都做“知识变现”创业。罗辑思维比樊登读书会成立得早。2012年,罗振宇创造了一个有意思的词——供养,找到了一条全新的挣钱之路,“大家喜欢我,就买我的周边产品。给我点‘供养”。一年多后,罗辑思维已经做得风生水起的时候,樊登的读书会才刚创办起来。樊登觉得自己号召力、影响力不够,“不好意思开口找粉丝要供养”,后来他一拍脑门:“干脆直接收钱吧。”

结果,羅振宇反过来找到樊登,拍着他的肩膀说:“这不就是知识付费吗?”一年后,罗辑思维APP也请来一批导师,开设“得到”付费音频课程。罗振字评价樊登:给中国知识分子找到了一条教书、写作之外的新出路。

人生没有一步是浪费

讲好一本书,樊登的准备时间不超过两个小时,多半还是在飞机上度过的两个小时,因为“效率最高”。录一个小时节目,他手里只有一份一页纸的提纲,偶尔低头瞄两眼,其他时间一动不动坐在那儿侃侃而谈。他自信自己有这样的能力。“快速阅读、主旨提炼、轻松表达”。

樊登把这些能力归结于阅历与累积。说起自己的人生之路,他很自信,“没有一步在浪费,所有的行动几乎都是有效的”。

在西安交大念大学时。樊登加入了学校辩论队。最初的几场比赛,他紧张得直哆嗦,“抖得桌子腿都立不住”。后来练得多了,比赛多了,逻辑清楚了,嘴也利索了。“1998年国际大专辩论赛,我们队是冠军,我是队里的一辩。这段经历让我有了良好的逻辑思维能力、表达能力,也成了后来我读书的素材库。我曾讲过一本《刻意练习》,提到了这段当辩手的经历。真没有天分这同事,每一种技能背后都有训练在做支撑。”

他讲书的语言风格,是崔永元一手教出来的。1998年,樊登大学毕业加入央视,跟着崔永元主持《实话实说》o最开始录,他自我感觉良好,下台看回放,才发现自己还是用了辩论队那套说话方式,“声音高亢,极具压迫感”。崔永元教他:“主持人得学会说人话,会开玩笑。还要能被别人开得起玩笑。”要有四两拨千斤的功夫。

2003年,樊登开始在北京师范大学读博士,同时,又以央视主持人的身份,客串给企业家讲课,讲媒体人最擅长的公关危机处理。“用主持的技巧讲课,收效显著。第一天刚上去,台下一片昏昏欲睡;第二节课,愿意参与的人就多了起来;几堂课下来,大家听得津津有味。”

樊登逐渐收到来自北京大学、南京大学、西安交大、中山大学等高校邀约,请他为“最难伺候”的EMBA班总裁学生讲课。这个过程中,他发现。“能从书里找到卖钱的东西”。樊登给学生列了课外书单,结果他们只买不读。他就自己读一遍。将内容概括总结出来,在微信群里讲。可以说,这就是樊登读书会的发端,只是那时的樊登还想不到,他的听众会从EMBA班的总裁们迅速扩展为600万人。但这种灌输式的讲书方式。在收获众多拥趸的同时,也从一开始就备受质疑。樊登则是依然故我,继续用自己的方式讲下去,讲了4年。

读厚了VS读薄了

《环球人物》:每周讲一本书,你是怎么做到的?如何准确地提炼作者的核心思想?

樊登:我基本上花两个小时就能看完一本书,整理出脉络。好的书本身框架就很清晰,比如美国社会心理学家罗伯特·西奥迪尼的《先发影响力》。他在书中写道:如何在传递信息前就抓住别人的眼球?方法有两种,一个是注意力。一个是联想。我讲这本书也分这两个部分,再填上一些案例,主旨明确、逻辑严谨。

樊登读书会会员有很多企业家、大学教授。让我特别开心的是,他们听完后跟我说:“你讲的确实就是那本书,提炼得很准确。”

4年坚持下来,我在积累成长。现在每讲一本书。背后都有几百本书在帮忙。

《环球人物》:有人认为,所谓的成功学一方面太“鸡汤”,一方面太“鸡肋”,为什么樊登读书会还要坚持这样的选书标准?

樊登:我并不喜欢“鸡汤”。有一次讲《联盟》,这是领英创始人里德·霍夫曼写人才管理的一本书。有网友给我留言:最讨厌这些“鸡汤”。那一次,我真想放下读书人的包袱,好好跟他们“撕”一场:一个负能量的人遇到正能量就说是“鸡汤”,实在太不把“鸡”当回事了。

真正的“鸡汤”是有标准的。“不经过充分地时间和论证,就轻易给出结论和号召”,这才是“鸡汤”。可这本受无数企业家青睐的书,显然不是。

《论语》里有一段说“子贡方人(子贡喜欢评价人)”,孔子则认为,“夫我则不暇!”意思是,孔子可没那个闲工夫管别人。我也没闲工夫去讲“鸡汤”。在茫茫书海中,比起没完没了挑毛病,我更愿意去寻找书中的亮点。我们对外部世界的感受基本上是自己内心状态的投射,如果看不惯的书太多,只能说明是你自己太狭隘了。

《环球人物》:你多次講到,生活中的问题都能用书里的知识来解决。为什么对此如此坚信?

樊登:有人问我,创业做读书会有没有很痛苦的时候?我说没有啊,挺愉快的,一开始就收钱,一直赚钱,从来没赔过。这是因为我创业以来做的每一件事,都能在书里找出理论依据。当然书里面写的未必全对,但总比自己瞎想要科学。

《环球人物》:《十三邀》主持人许知远采访罗振宇,质疑罗辑思维“本质上贩卖的是知识胶囊”。在以前,人们常说,书越读越“厚”,一本书读一年是常有的事,而现在,只用一个小时就解读一本几百页的著作,这不是把书读“薄”了吗?

樊登:其实古人也会把知识浓缩成“胶囊”,比如孔夫子选编《诗经》、清代孙洙整理《唐诗三百首》。“胶囊”的好处在于,你不知道哪本书更好的时候.有个稍微比你有经验那么一点的人给了你机会。面对机会,不如尝试一下,不合适就扔到一旁,喜欢就多读几页。在这个信息爆炸的时代,排斥本身才是浪费精力的事情。

《环球人物》:现在很多人读书是为了缓解一种“焦虑感”,你有这样的感受吗?

樊登:我不用“焦虑感”这种东西营销。用威胁的方式让人学习。出发点就错了。人们一旦有了被迫的感觉,就很难坚持。连戒烟都是这样。我讲过《这本书能让你戒烟》,其中有一个很重要的观点是。戒烟不能动用毅力。当你动用毅力的时候,就会在潜意识里觉得,抽烟是件好事,你只是在忍着。说不定等你成功戒了3个月后,就有了“得奖励自己一根”的想法,前功尽弃。

读书也不应该太“功利”。前两天做了一场读书活动,在我上台前,主持人和台下听众互动,开了一句玩笑:“不以解决问题为目的的读书都是耍流氓!”台下掌声雷动。我上去问大家:“万一根本不知道自己的问题在哪里,那该读什么书呢?读书可以解决问题,但不能以解决问题为目的。读书本身就是一个不断发现问题的过程。”

我读书的心态是——今天挺好啊,着什么急啊?慢慢读慢慢学呗。