东京审判中的东吴精英(中)

2018-05-21董强

董强

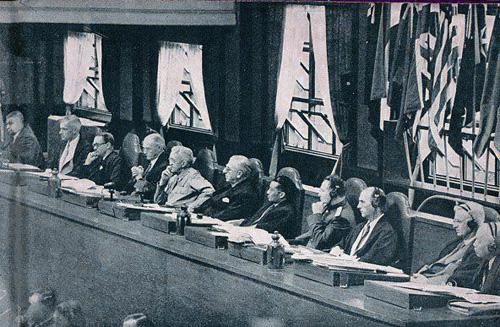

庭审期间,为被告做伪证的所谓“证人”轮番粉墨登场。控辩双方正处在胶着状态,这时一个关键性的证人登场,他就是溥仪。

不言放弃的中国检察官

溥仪的出庭,必须要感谢中国检察官秘书裘邵恒。裘邵恒,江苏无锡人,1933年和1935年先后毕业于东吴大学文理学院和法学院,获法学学士学位。他曾担任上海秉公法律事务所律师,在东吴大学法学院兼职讲授商法与英国法课程,主要从事银行业和民营工商业。1946年2月~12月期间,裘邵恒担任向哲濬的首任秘书。审判期间,裘邵恒经多方努力,从浩如烟海的日方档案中,找到了日本驻天津总领事给外务省的一份密电,里面详尽记录了溥仪从天津被秘密押解至沈阳以及伪满洲国成立的全过程。为了拆穿日本人的谎言,裘邵恒还亲自说服溥仪出庭指认。溥仪共连续作证8天,是远东国际军事法庭上做证次数最多、时间最长的证人。

担任溥仪英文翻译的是方福枢。方福枢,福建闽侯人,1938年获东吴大学法学学士学位。在校期间堪称学霸,毕业后任上海工部局法律部代表律师。1945年10月,他随向哲濬、易德明等先期抵达东京,起草审判日本战犯章程。1946年4月,出任梅汝璈首任秘书,并担任国防部次长秦德纯将军和溥仪等人的翻译。

面对桩桩罪证,板垣征四郎决意负隅顽抗、垂死挣扎。1947年10月9日,板垣征四郎向法庭提出了长达48页的书面证词,意欲表达伪满洲国纯属民意拥戴所为;卢沟桥事变以后,他竭力主张从中国撤军和谈。倪征燠用了整整一天的时间舌战板垣征四郎,不时相互激辩。板垣征四郎起初还摆出一副不认输的姿态,当问及让他难堪的问题时,他便硬生生地回答说“不知道”。倪征燠早知如此,他和他的同事们细致梳理外务省秘密档案中的御前会议文件、内阁会议文件、日本关东军与陆军省的往来密电,以及关东军作战动员令等重要材料,并反复推演,设想各种可能性。在连连的盘问与辩驳下,面对铁一般的事实,板垣征四郎无言以对。针对他担任陆军大臣期间,极力主张撤军的谎言,倪征燠反诘道:“日军侵占广州与汉口,是在你出任陆军大臣以后,这是从中国撤军还是进军?”板垣征四郎一时愣住许久,思索再三,因想不出更好的理由,只能点头说“是进军”。倪征燠十分机敏,此刻还不忘带上他狼狈为奸的“好友”土肥原贤二。倪征燠向板垣征四郎厉声问道:“你担任陆军大臣期间,在中国拉拢吴佩孚、唐绍仪合作的土肥原贤二,是不是就是当年充当沈阳市市长、扶植溥仪称帝、勾结关东军、阴谋华北自治、煽动内蒙古独立、到处唆使汉奸成立伪政权和维持会的那个人?是不是就是坐在被告席右面的那个土肥原贤二?”板垣征四郎低着头、阴沉着脸,极不情愿地从嘴角蹦出一个字“是”。

倪征燠等中方检察官以高超的智慧、流畅的表达、沉稳的气度和娴熟出色的辩论技巧,以及对英美法的精深理解,征服了在场所有人。他们不辱使命,在法庭的激烈交锋下,打赢了土肥原贤二和板垣征四郎这两个最难啃的骨头,日本战犯和以清濑一郎为首的辩护律师团精心组织的心理防线也被彻底摧毁。正如倪征燠在晚年出版的回忆录中所写:“这场战斗对我来说,是一场殊死战。因为我受命于危难之际,当时已把自身的生死荣辱,决定于这场战斗的成败。事后追忆,历历在目,既有心酸苦楚,又稍感告慰,有不可言喻之感慨。我寫到这里,已泪水盈眶,不能平静下来。”

国内军事法庭的审判

东京法庭只是整个远东国际军事审判的一部分,同样在中国国内还设置有专门的军事法庭,主要包括美军上海军事法庭、国民政府组建的10个军事法庭,以及中华人民共和国成立后组建的两个军事法庭,主要审判乙、丙级战犯。1946年初,盟军中国战区参谋长兼驻华美军司令魏德迈将军奉命在上海组建美军军事法庭,地点设在上海提篮桥监狱。1946年1月24日,美军军事法庭正式开庭审判18名日本战犯,经过数次庭审,2月28日法庭对18名战犯做出判决,此后又审判了29名战犯。与此同时,从1946年4月起,国民政府分别在南京、上海、北平(今北京)、沈阳、台北等10个城市设立有专门军事法庭。

国民政府上海军事法庭设在虹口江湾路1号,共审判了116名日本战犯,其中有19名战犯是在提篮桥监狱刑场执行死刑的。在上海军事法庭审判期间,东吴大学的杨兆龙、刘世芳、蒋保釐、林我朋等人发挥了重要作用。其中,杨兆龙为代理总检察长,刘世芳担任庭长,蒋保釐担任审判官,林我朋担任检察官。

杨兆龙,江苏金坛人,1927年获东吴大学法学学士学位;1935年获哈佛大学法学博士学位。他精通八门外语,对大陆法系和英美法系均有精深造诣,被荷兰海牙国际法学院评选为世界范围内50位杰出法学家之一。他历任上海公共租界临时法院及上诉法院推事、国防最高委员会专员、立法院宪法起草委员会专员、代理最高检察长等职。1944年,抗战胜利前夕,杨兆龙在重庆受聘为国民政府司法行政部刑事司司长。为了惩治日本战犯和汉奸,主持起草了《战争罪犯审判条例》《汉奸惩治条例》《战争罪犯审判办法》等7部法规,为日后全国10个法庭的审判提供了法律依据。日本投降后,国民政府成立战犯罪证调查室,杨兆龙担任主任,组织700余人搜集日寇侵华罪行材料30余万件。经审定,部分重要战犯的罪证送交远东国际军事法庭,其余部分送交中国战犯审判委员会,这些罪证对远东国际军事法庭审判日本战犯起到了重要作用。1949年,杨兆龙出任东吴大学法学院院长。

林我朋,江苏丹阳人。抗战前在上海法官训练所学习,以优异的成绩毕业后被派往上海第一特区地方法院任职,后调任江苏省高等法院上海分院任庭长。1937年,林我朋曾主持审理由宋庆龄、何香凝、沈钧儒、章乃器等人参与、轰动上海滩的“七君子案”。

南京屠城的血證

在对日本战犯的审判中,最引世人瞩目的莫过于对南京大屠杀的审判。关于南京大屠杀的审理,分别在东京法庭和南京法庭举行。东京法庭还专门辟有南京大屠杀专案审理单元。1946年2月15日,国民政府战争罪犯处理委员会在南京中山东路307号励志社大礼堂内,设立国防部审判战犯军事法庭,由石美瑜少将出任庭长,即南京军事法庭。为了配合审理,中方向在东京的盟军总部提出将南京大屠杀的主要战犯引渡来中国受审。经过梅汝璈、向哲濬等人的积极斡旋,谷寿夫、向井敏明、野田毅、田中军吉等战犯引渡至南京受审。松井石根因被列为甲级战犯,按规定必须在东京法庭受审,因而未能引渡至中国。从1946年3月起,由多国组成的调查团在南京进行了为期5周的南京大屠杀专案调查,广泛搜集各种证据和证人。6月12日,15名中外证人被带到东京法庭指认做证。

谷寿夫,日本东京人,1937年12月12日攻占南京期间,他率领的第六师团最先攻入中华门,并蓄意制造南京大屠杀。1946年2月2日,谷寿夫被盟军总部逮捕,8月2日引渡至中国。10月19日,他在南京军事法庭上受审。谷寿夫自认为没有什么把柄被中国人所掌握,对屠城罪行百般抵赖,认为是战争就会产生伤亡。正当谷寿夫打着自己如意算盘之时,两项重要铁证接连被传讯。一是美国传教士约翰·马吉冒着生命危险拍下的105分钟时长的日军杀人影片,另一个是南京东华照相馆学徒罗瑾洗印的16幅日军暴行照片。

远在日本的罪魁松井石根也正在接受法庭问讯。松井石根,名古屋人,曾担任日本上海派遣军司令官、华中方面军司令官等职,1937年12月率部侵占南京,并纵容部下展开惨无人道的南京大屠杀。在东京远东国际军事法庭上,松井石根大喊冤枉,极力否认在南京谋划的惨案。中方检察官顾问鄂森找到了南京大屠杀幸存者尚德义、伍长德以及目击者美籍医生罗伯特·威尔逊、牧师约翰·梅奇等人出庭做证。鄂森,江苏丹徒人,1928年毕业于东吴大学法律学院;1929年,获林肯大学法学博士学位;回国后在上海做执业律师,兼任东吴大学法律学院教授。上海沦陷后,鄂森出任东吴大学法学院代理教务长。1945年,他出任上海社会局第一处处长。1946年,他被选为东京审判中国代表团增派的四名顾问之一。东京审判结束后,鄂森在《东吴法声》复刊第四期上发表特稿《出席远东国际军事法庭观感》,组织东吴大学法学教研室编译了《远东国际法庭组织法》。

检察官秘书兼翻译高文彬在日本调查期间,无意中寻找到南京大屠杀“百人斩”的新闻报道原件。高文彬,上海人,早年就读于东吴大学附属中学,1945年毕业于东吴大学法学院,获法学学士学位。高文彬精通英、法、日文,1946年应聘前往远东国际军事法庭参加审判工作,先后出任国际检察处翻译官和中国检察官办事处秘书,以及向哲濬秘书等职。在追查罪证时,高文彬在东京法庭“文件部”阅览室翻译资料时,无意中寻找到东京《日日新闻》(即现在的《每日新闻》)关于两名日本军官在进攻南京途中开展“杀人比赛”的报道。据报道,1937年11月30日~12月11日期间,日军第16师团步兵19旅第9联队第3大队的两位少尉军官野田毅和向井敏明两人,分别斩杀中国同胞105人和106人。高文彬很快将此证据递送南京军事法庭石美瑜庭长,石美瑜通过国民政府国防部公文直送盟军麦克阿瑟总司令部,经数月侦查,将已退役的两名战犯缉拿归案,押送南京受审。最终,包括主犯谷寿夫在内,野田毅、向井敏明、田中军吉等人在南京雨花台被执行枪决,松井石根在东京巢鸭监狱被执行绞刑。

(未完待续)

上海提篮桥监狱

上海提篮桥监狱始建于1901年,1903年开始启用,距今已有115年的历史。提篮桥监狱位于虹口区闹市之中,曾先后作为公共租界工部局、汪伪政权、国民政府的监狱。1949年5月解放后,称为“上海市人民法院监狱”。1995年5月,改名“上海市提篮桥监狱”。这里院墙高深、规模宏大,拥有3600多间监室,收押犯人最多时竟达万余人,素有“远东第一监狱”之称。抗战胜利后,这里成为中国最早审判日本战犯的场所,也是处决战犯的重要场所。

罗瑾与日军暴行相册

1937年12月,日军占领南京时,罗瑾正在南京东华照相馆做学徒。1938年1月的一天,一个日本军官气势汹汹地闯进照相馆,送来两盒樱花牌胶卷要罗瑾冲洗。罗瑾发现这些照片竟然是日军屠杀同胞的罪证。为了保存罪证,罗瑾悄悄地多洗了一套,并选取了最触目惊心的16张日军暴行照片装订成相册。相册封面上画了一颗滴着鲜血的心,旁边是一把日本军刀,右下角写下了一个大大的“耻”字。没过多久,这个日本军官就带着一个中国翻译前来查问罗瑾是否私藏照片。日本军官用明晃晃的战刀刺向罗瑾胸前,棉袄和夹袄被刺穿。尽管命悬一线,罗瑾始终未说出藏匿照片的实情。日本军官走后,罗瑾急忙将照片转移至家中房梁上。1940年,罗瑾被征调进汪伪警察训练所,训练所位于南京毗卢寺内。为了防止敌人的搜查,罗瑾将照片藏入厕所的墙缝内,并用泥巴糊起来。每隔几日,罗瑾就前去查看。一日,他突然发现这本血证相册不见了。为了防止意外,罗瑾带着家人连夜逃离南京,隐居至福建大田。原来这本相册并未落入敌手,而是被南京市民吴璇发现并取走,后将它藏在大佛的底座下。历经多次辗转,相册一直保存到抗战胜利,交给了临时参议会。这本相册在南京军事法庭审判战犯期间,作为“京字第一号”证据提交给法庭,在审判南京大屠杀战犯时发挥了重要作用。