装配整体式剪力墙结构中角部边缘构件划分对设计合理性及施工便捷性的影响

2018-05-21徐春丽杨喜梅上海宝冶集团有限公司建筑设计研究院上海200941

刘 威,徐春丽,吴 锋,杨喜梅,武 涛(上海宝冶集团有限公司建筑设计研究院,上海 200941)

1 工程设计概况

1.1 项目概况

本工程由 3 栋 18 层高层住宅、1 栋 11 层住宅、1 栋 4层配套公建、地下车库、PT/PK 型站及门卫等组成总建筑面积 43 548.55 m2,地上建筑面积 36 681.00 m2,地下建筑面积 6 867.55 m2,其中地下车库面积为 5 202.37 m2。除地下车库、PT/PK 型站及门卫外,其余单体均采用装配整体式混凝土结构。

1.2 结构概况

本工程建筑设计耐久年限 50年,建筑抗震设防烈度为7 度,设计基本地震加速度为 0.1 g,设计地震分组为第二组,场地类别为 Ⅳ 类。3 栋 18 层住宅和 1 栋 11 层住宅采用装配整体式剪力墙结构,1 栋配套公建采用装配整体式框架结构,抗震等级均为三级。本工程预制构件范围包括所有剪力墙(标高范围 5.730~52.130 m)、外围梁(标高范围8.630~52.130 m)、外围非承重墙、部分楼板、阳台、空调板、飘窗。预制率预计控制在 40% 以上。住宅基础采用PHC 管桩基础,配套公建因邻近地铁采用灌注桩基础。

本文选择 2 号楼右侧标准层(标高范围 5.730~8.630 m)左上角和左下角两个凸窗两侧剪力墙的边缘构件作为研究对象,即左上角的 GB Ze 4、YBZe 2 和左下角的 GBZe 6、GBZe 3。通过实际计算分析,详细讨论了 2 种布置方案对剪力墙边缘构件划分合理性和 PC 施工便捷性的影响。现有的建筑平面布置图和结构剪力墙布置见图1、2(注:仅选取左上角和左下角作为研究对象)。

图1 建筑标准层平面图(mm)

图2 结构 5.730~8.630 m 墙柱布置图(mm)

2 设计假定和计算结果输出

抗震墙的墙肢长度≤墙厚的 3 倍时,应按柱的有关要求进行设计;矩形墙肢的厚度≤300 mm 时,尚宜全高加密箍筋[1]。

当墙肢的截面高度和厚度之比≤4 时,宜按框架柱进行截面设计[2]。

装配式结构的平面形状宜简单、规则、对称,质量、刚度分布宜均匀;不应采用严重不规则的平面布置;不宜采用角部重叠或细腰形平面布置[3-4]。

在本单体中,根据建筑图纸布置,角部房间凸窗不居中,造成洞口两边一侧墙肢长度<墙厚的 3 倍,按规范要求,需要按柱的要求进行设计,尤其是当计算结果数值较大时,按柱单边配筋,一般都要采用钢筋三排放置,甚至采用并筋的形式,才能满足计算结果和配筋要求。

为了响应规范要求,在满足建筑凸窗尺寸和使用功能的情况下,建议将凸窗居中布置。这样洞口两侧的墙肢长度相当,受力均匀合理,且墙肢的截面高度和厚度之比均>4,无需按柱计算设计,后期施工图配筋更加灵活简便。

本工程采用中国建筑科学研究院 PKPM 系列软件(2010 v 3.1 版 PMCAD,SATWE 等)进行结构设计。现将 2 种结构模型剪力墙在同一位置的计算结果输出,对比见图3、图4。

图3 左上角计算结果对比

图4 左下角计算结果对比

根据 2 种结构模型计算结果,剪力墙边缘构件实际划分和配筋详图如图5 所示。

图5 墙柱实际配筋图对比

从图5 中明显看出:原结构布置中,出现较多高厚比<4,甚至<3 的墙肢,按照规范规定,按柱单边配筋的话,钢筋直径较大,配筋较多,甚至出现并筋的形式,显然不满足装配式建筑中钢筋与灌浆套筒配套使用的规定,且灌浆套筒间距也不满足要求(详见后续 3.3 节计算),构件生产制作和现场安装难度较大。居中后,洞口两侧剪力墙高厚比均>4,再加上配筋计算结果较小,按墙去配筋布置时,钢筋数量较少,且直径较小,大大提高了后续模具生产、构件制作和施工安装效率。

3 边缘构件划分和施工可行性分析

3.1 边缘构件的划分原则

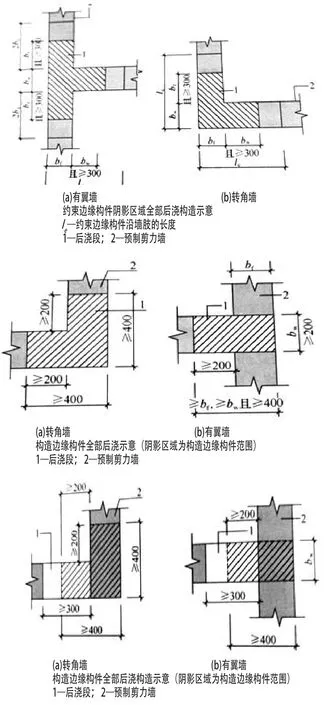

规范[3]对于边缘构件预制段和后浇段的划分如图6 所示:

图6 边缘构件划分相关规定(mm)

从图6 中可以看出:

(1)约束边缘构件的划分与规范[2]第 7.2.15 条是一致的。

(2)构造边缘构件的划分若采用全部后浇时,与规范[1]第 6.4.5 条一致,但与规范[2]第 7.2.16 条是不一致的。本单体为高层建筑,实际划分应与后者一致,从严要求。这样,边缘构件在实际施工中,就会存在预制和后浇 2 种形式。

(3)构造边缘构件的划分若采用部分后浇时,与规范[1]第 6.4.5 条和规范[2]第 7.2.16 条都是不一致的。考虑到实际设计中需要满足预制率 40% 的情况下,多数设计师会在满足规范[3]的情况下,将边缘构件划分为预制和后浇 2 种形式,就必然存在剪力墙边缘构件中钢筋竖向有灌浆套筒或浆锚搭接连接形式。

3.2 预制剪力墙中竖向钢筋连接规定

预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度应≥15 mm,预制柱中钢筋接头处套筒外侧箍筋的混凝土保护层厚度应≥20 mm;套筒之间的净距应≥25 mm[3]。

纵向钢筋采用浆锚搭接连接时,对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋,应进行力学性能及适用性的试验验证。Φ>20 mm 的钢筋不宜采用浆锚搭接连接[3]。

上下层预制剪力墙的竖向钢筋,当采用套筒灌浆连接和浆锚搭接连接时,应符合下列规定[3]:

(1)边缘构件竖向钢筋应逐根连接。

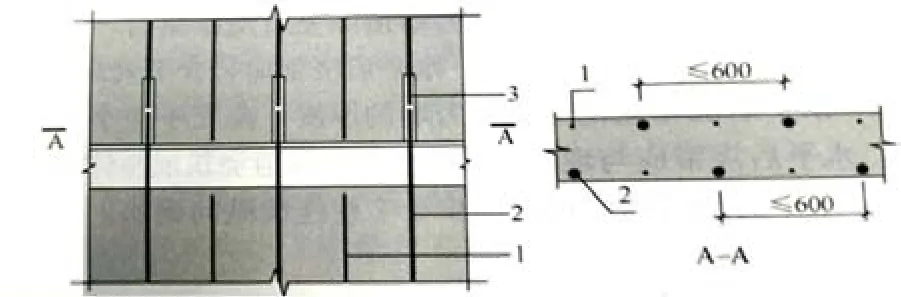

(2)预制剪力墙的竖向分布钢筋,当仅部分连接时(见图7),被连接的同侧钢筋间距应≥600 mm,且在剪力墙构件承载力设计和分布钢筋配筋率计算中不得计入不连接的分布钢筋;不连接的竖向分布钢筋应Φ≥6 mm。

图7 竖向钢筋部分连接示意(mm)

(3)一级抗震等级剪力墙以及二、三级抗震等级底部加强部位,剪力墙的边缘构件竖向钢筋宜采用套筒灌浆连接。

3.3 套筒灌浆设计与施工便捷性分析

套筒灌浆连接方式在日本、欧美等国家已经有长期、大量的实践经验,国内也已有充分的试验研究和相关的规程,可以用于剪力墙竖向钢筋的连接[3]。本工程采用规范建议的套筒灌浆连接方式,根据剪力墙边缘构件计算结果和套筒实际规格,详细计算分析了在设计过程中,如何划分边缘构件和配筋排布。

上海地区常见的全灌浆套筒规格与钢筋直径的关系(上海利物宝建筑科技有限公司产品)如表1 所示。

表1 常见的全灌浆套筒规格

以边缘构件竖向最小钢筋Φ12 mm 为例,水平分布筋Φ8 mm,墙厚 200 mm,最小保护层厚度取 15 mm[5],根据表1 可知,套筒直径D=44 mm,墙厚方向单排 2 根12 mm 钢筋,2x44 mm+25 mm + 2x8 mm+ 2x15 mm =159mm< 200 mm,满足。墙厚方向单排 3 根 12 mm 钢筋,3x44 mm+2x25 mm+2x8 mm+2x15 mm=228 mm<200 mm,不满足同等条件和计算方式,所以只能采用钢筋单排 2 根放置。钢筋Φ取 28 mm,此时套筒直径D= 62 mm, 2x62 mm+25 mm +2x8 mm +2x15 mm = 195 mm<200 mm,满足。钢筋Φ取 32 mm,此时套筒直径D=66 mm, 2x66 mm + 25 mm + 2x8 mm +2x15 mm = 203 mm>200 mm,不满足。故得出结论,200 mm 墙厚,当竖向钢筋采用灌浆套筒连接时,单排只能放 2 根钢筋,钢筋Φ≤28 mm。此处注意,抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径要求:墙厚的 1/10 ≥Φ≥8 mm[1],按照此条规定,对于 200 mm 厚剪力墙,钢筋宜Φ≤20 mm,而最新装配式规范[3-4]中未提到剪力墙钢筋直径最大值的相应规定,故本文中暂且按最大钢筋Φ28 mm 考虑。

本工程实际预制边缘构件和普通墙体的竖向钢筋套筒灌浆连接做法如图8 所示。

图8 预制墙竖向套筒连接做法示意

在本单体中,由于凸窗不居中,造成洞口两边的 GBZe 6 和 YBZe 2 墙肢长度<墙厚的 3 倍,需要按柱的要求进行设计,实际配筋采用三排且并筋的形式,才能满足计算结果和配筋要求。实际套筒灌浆连接,对于 200 mm 厚墙体,单排只能放置 2 根钢筋,且不能采用并筋,否则跟套筒不配套,所以就造成了设计与实际施工很难协调处理的问题。当凸窗居中布置后,洞口两侧的墙肢长度相当,且墙肢的截面高度和厚度之比均>4,无需按柱计算设计,计算结果数值较小,设计配筋能很好地满足套筒灌浆连接的实际要求,达到设计与施工的高度统一,更加合理便捷。

3.4 两种方案经济性对比分析

3.4.1 竖向钢筋

左上角凸窗洞口两侧建立墙计算配筋 1 527 mm2+1 602 mm2=3 129 mm2;

居中后 1 038 mm2+704 mm2= 1 742 mm2;

左上角居中后计算配筋量为原来的 1 742 mm2/3 129 mm2=55.7%;

左下角凸窗洞口两侧建立墙计算配筋 1 319 mm2+494 mm2=1 813 mm2;

居中后 1 109 mm2+680 mm2= 1 789 mm2;

左下角居中后计算配筋量为原来的 1 789 mm2/1 813 mm2=98.7%;

两片墙肢合计居中后计算配筋量为原来的(1 742 mm2+1789 mm2)/(3 129 mm2+1 813 mm2)=71.4%,节约了 28.6 % 的钢筋,推广到全楼,经济性非常可观。

3.4.2 水平分布钢筋

原结构 YBZe 2 计算值为 H 1.7,即墙内设计箍筋间距200 mm 范围内的箍筋面积(cm2),折算为单侧每米范围内配筋面积为 170 mm2/ 2 / 0.2 = 425 mm2;

GBZe 6 计算值为 H 1.4,即墙内设计箍筋间距 200 mm范围内的箍筋面积(cm2),折算为单侧每米范围内配筋面积为 140 mm2/2/0.2=350 mm2;

居中后,两侧墙肢计算结果均为 H 1.0,构造配筋,折算为单侧每米范围内配筋面积为 100 mm2/2/0.2=250 mm2;

两片墙肢合计居中后计算配筋量为原来的(250 mm 2x 2)/(425 mm2+350 mm2)= 64.5%,节约了 35.5% 的钢筋,推广到全楼,经济性亦非常可观。

4 方案对比分析及经验总结

经过以上 2 种方案的详细对比分析,可以得出以下的结论和经验总结。

(1)结构方案布置的不合理性,对设计计算结果和实际施工均有很大的影响,建议在以后的项目设计中,在前期方案比选时,尽量优化结构布置,尤其是外墙洞口宜居中布置。

(2)对于预制 200 mm 剪力墙,当竖向钢筋采用套筒灌浆连接时,由于套筒自身与钢筋相应直径的配套性、套筒间距及套筒外围分布筋保护层厚度等的要求,不能采用并筋,且单排只能放 2 根钢筋,直径范围 12~28 mm。

(3)尽量避免出现短肢剪力墙,尤其是高厚比<4 的墙肢,以防止墙肢过短,计算结果配筋较大,出现并筋或配筋较大而 PC 构件无法制作的情况。

(4)若是实际工程中,不可避免地出现高厚比<4 的墙肢或某些边缘构件计算配筋较大时,建议将此部分墙肢或边缘构件划分为现浇。这样竖向钢筋就无需按灌浆套筒逐根连接,设计也可以采用并筋形式,PC 构件无法制作的情况迎刃而解。

(5)若在实际设计项目中,由于建筑开洞等布局限制,出现高厚比<4 的墙肢,对于 200 mm 厚剪力墙,结合按柱配筋要求,单排只能放置 2 根钢筋和连梁钢筋穿过等情况,墙肢计算值宜≤9 cm2。

(6)外墙洞口居中布置后,由于墙肢高厚比>4,竖向钢筋计算值较小,且不用再按照柱子设计配筋,故配筋设计更加灵活,钢筋直径普遍较小,相应灌浆套筒也较少较小,能够更好地满足 PC 构件制作和施工便捷性要求。

(7)在满足建筑功能的前提下,合理优化外墙洞口布置,可以大大节约成本。本例中,竖向钢筋用量节约了28.6%,水平分布筋用量节约了 35.5%,经济性十分可观。

5 结 语

住宅产业化是我国住宅建设的发展方向。如何快速实现钢筋混凝土剪力墙结构住宅产业化,是摆在所有业内人员面前的共同课题,其中,设计是龙头,更是制约装配式住宅技术发展的核心问题。

本文结合在做 PC 项目设计过程中遇到的实际问题,提出了设计优化布置方案。经过实际计算,对比分析了 2 种方案的设计合理性、施工便捷性和经济性,并总结了一些设计经验,供广大设计及施工人员参考。