建筑垃圾和淤泥处理现状及综合利用研究

2018-05-21吴自强安徽职业技术学院安徽合肥230012

吴自强(安徽职业技术学院,安徽 合肥 230012)

0 引言

近些年来,随着自然资源的不断紧缺与环境污染的不断加重,我国越来越重视对环境污染的治理与能源的可再生利用。特别是建筑行业,其在给我国的经济带来快速增长的同时,对环境的污染也很严重,建筑行业在建筑施工过程中会产生大量的建筑垃圾与淤泥,如果不对这些建筑垃圾与淤泥进行必要的处理与利用,必然会造成大量资源的浪费和严重的环境污染。为此,我国众多学者对建筑垃圾与淤泥处理技术开展了大量研究,对建筑垃圾中的固体废弃物的综合利用情况进行了分析,并提出了针对固体废弃物的处理利用技术。

本文通过对我国建筑垃圾和淤泥的处理现状进行分析,阐述了建筑垃圾与淤泥处理过程中存在的不足,并结合总产量预测模型对我国建筑垃圾与淤泥的未来增长趋势进行了探讨,在此基础上对我国建筑垃圾和淤泥的综合利用途径与处理技术进行分析,提出相关对策与建议,希望能为我国对建筑垃圾与淤泥处理能力的进一步提高提供参考。

1 我国建筑垃圾和淤泥处理现状

1.1 建筑垃圾与淤泥产生量大且利用率低

自我国城市化建设不断深入以来,建筑行业在建筑施工过程中产生了大量的建筑垃圾与淤泥。据相关资料统计,近年我国平均每年都要产生大约15.5亿t的建筑垃圾,并且每年的建筑垃圾量都有很大增长,由于城市排污功能与地表降雨的双重作用,大量的淤泥也随之产生,淤泥的淤积面积不断扩大,淤积速度不断加快,淤积厚度也不断增长,这给我国大量的河道与湖泊环境带来巨大的损害,如今已成社会性公害。相关调研结果表明,建筑垃圾中包含建筑拆除及施工过程中所产生的废弃物、弃废泥土等,物质成分非常复杂,包括沥青混凝土、废旧砖瓦、废弃钢筋及金属、大量的废弃装修材料等,而淤泥中的成分更是含有大量的酸碱物质、铅、铬、砷、镉等污染物,这也致使我国对建筑垃圾与淤泥的利用率一直处于较低水平。

1.2 建筑垃圾与淤泥处理较为单一

当前,我国的建筑垃圾与淤泥产生量巨大,但对建筑垃圾与淤泥的处理方式却显得极为粗犷,处理方式也较为单一,再加上处理企业存在环境保护意识不足、缺乏技术支撑、重视利益等众多问题,也使大量的建筑垃圾开始露天堆放,对淤泥的处理则存在二次污染、成效慢、能耗高,致使企业难以对淤泥进行有效处理。据统计,我国每年所产生的建筑垃圾中,有将近90%未经过处理就进行堆放或填埋,这必然会造成淤泥量的不断增多,进而给环境及湖泊河流带来严重污染。

1.3 政府缺乏对建筑垃圾与淤泥处理利用的监管

虽然近些年来我国政府已经出台了关于建筑垃圾处理的相关文件,但监管部门在对建筑垃圾与淤泥处理的监管上却存在一些漏洞,而且对建筑垃圾与淤泥的处理所涉及到的部门较多,部门间又缺乏紧密的联系与协调,这就造成了监管力度的削弱。

2 建筑垃圾和淤泥总产量预测模型研究

2.1 总产量预测模型的构建

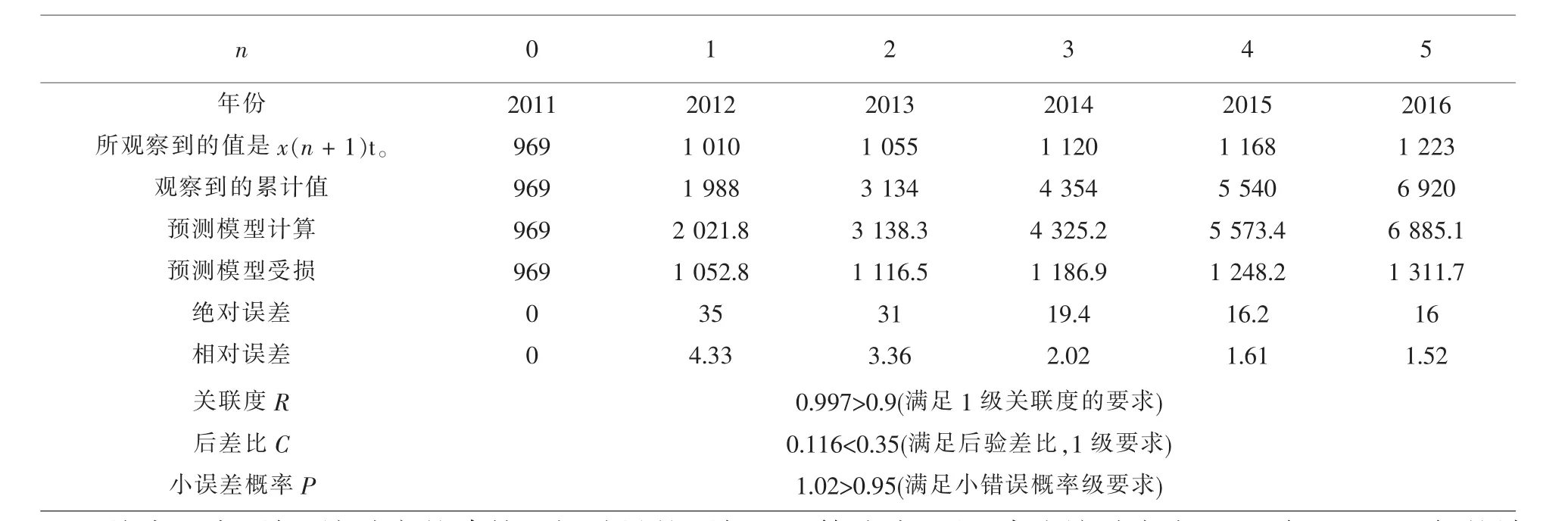

通过构建总产量预测模型的方式,来对我国建筑垃圾与淤泥的未来总产量的增长趋势进行评估。以我国某城市的建筑垃圾为例,预测模型的构建步骤如下:用x(n+1)代表建筑垃圾的实际观测值,在x(n+1)中,n+1代表年份的时间序列值,为了使微分公式更加利于计算,n是以0为起点来进行计取的。从2011年至2016年中共存在6个观测值,分别用n+0至n+5进行表示,具体取值如表1所示。

表1 建筑垃圾总量计算模型

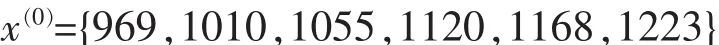

从表1中可知,该城市的建筑垃圾总量的历年观测值原数列x为:

单次累加值数列为:x(1)={969,1988,3134,4354,5540,6920},具体计算公式为:

利用 x(1)来建立微分方程,通过 MATLAB软件,采用最小二乘法来对该微分方程进行通解,以此得出该城市的建筑垃圾总量预测值的相关计算公式,即 xˆ(1)(n+1)=13 567e0.062n-1 2841。 通过该计算公式,可以求出该城市在2011年至2016年的计算值,利用这些数值的累减计算,能够获得该预测公式的新数据序列,从而使其能够和原有的数据数列进行对比。此方法同样适用于淤泥产生总量的预测模型构建。

2.2 总量预测模型权威性的检验

对总量预测模型的权威性进行检验,可以通过三种方法来实现:一是关联度检验方法,二是后验差检验方法,三是小误差比值检验方法。其预测模型的精度级别检验表如表2所示。

表2 预测模型精度检验等级表

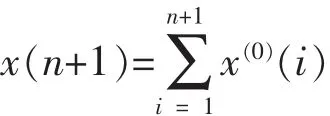

关联度检验方法是通过两个因素或两个系统中其他因素的变化而产生的关联性大小来进行检验,采用定量分析的方式来对其未来变化趋势进行比较研究,实际值和预测值越接近,其关联性就越大。具体分析公式为:

该计算公式中,

在求出关联度以后,需要对2016年以后的建筑垃圾总产生量进行预测,并列出预测数值与预测累加值,然后利用后验差比值的计算公式将残差的平均值与原有数据的平均值进行比较,即,其中该公式代表原有数据平均值,而,该公式代表残差平均值。通过比较分析,可以判断出c的比值越小,精度便越高,以此判断出这些数据的精度等级,并通过小误差概率公式来对小误差概率的精度等级进行检验,利用公式将2016年以后n的取值分别用6以后的数字代替,并经过上述公式计算,能够预测出2016年以后的建筑垃圾预测累加值,并利用累减计算来获得2016年以后的年预测值。采用同样的方法,还能算出淤泥的年预测值。

3 建筑垃圾和淤泥的综合利用

3.1 旧木材与木屑的综合利用

建筑垃圾中的旧木材与木屑是从原有建筑拆除后得到的,其中有很大一部分能够进行重新利用,可以进行楼梯、地板、装饰条、栏杆等木制品的制作,此外还可以利用粘合剂来加工成复合板材。而所产生的木屑及锯末等,可以用于燃料、堆肥原料,还可以将其用于防护工程中的覆盖物。此外,废旧木材与木屑还能够用于生产水泥复合材料及黏土等。它相比于普通混凝土,具备导热小、质量轻的优势。

3.2 旧砖瓦的综合利用

旧砖瓦也是建筑垃圾中的一种,在进行综合利用时,应先将其进行破碎处理,然后使其能够成为轻型砌块的生产原料。旧砖瓦还能充当水泥及地面砖的制作原料。此外,将其加入石灰后,还能用于道路路基的填充原料。

3.3 废旧沥青的综合利用

在建筑物拆除过程中会有许多废旧沥青产生,这些废旧沥青在经过分选分离后,能够进行重复利用,通过将这些产生的废旧沥青进行破碎与筛选,然后加入新骨料、沥青材料与再生剂,并按照规定的比例来将其进行均匀搅拌,从而使其成为一种能够重新利用的再生沥青混凝土,可广泛应用于道路桥梁工程的铺设。建筑垃圾中的屋面沥青材料在经过回收以后,还能够用于路面沥青的热拌与冷拌作业,从而起到节省骨料的作用。

3.4 废旧混凝土的综合利用

在建筑垃圾中,废旧混凝土占据了生产总量的三成左右,这也使其综合利用价值极大。我国对于废旧混凝土的综合利用技术已经不断成熟。再生混凝土是将原有的废旧混凝土进行破碎、清洗与分级后,通过规定比例的混合来使其成为再生骨料,再生骨料按照其利用途径可区分为建筑再生骨料与道路再生骨料,粒径可分为三级,通过将再生骨料进行配置来制成的混凝土也叫再生混凝土。此外,通过将再生混凝土和石灰石进行相应比例的混合,再经过磨细与窑烧处理还能够获得再生水泥。

3.5 建筑垃圾的混合利用

建筑垃圾还可以通过固定几种成分的混合使用来作为骨料的替代品用于地基回填。通过将建筑垃圾中的有机杂质进行清除,并将建筑垃圾中的土、生石灰及碎砖进行混合,然后进行夯实,并在面层中铺上三七灰层,能够有效地对地基进行加固,此外还可将建筑垃圾制成渣土桩,它不仅造价低、工艺简单,还能够大大缩减施工周期。

3.6 淤泥的综合利用

目前对淤泥的处理过程主要包括脱水与固结。脱水处理工艺的方法较多,主要有真空预压法、直接搅拌固结法、机械脱水法等。固结工艺则可分为两类:一类是化学固结,另一类是理化结合的固结技术。通过对淤泥的脱水与固结,能够使其成为满足工程施工要求的土工材料,广泛应用于公路路基回填、堤防加固等。

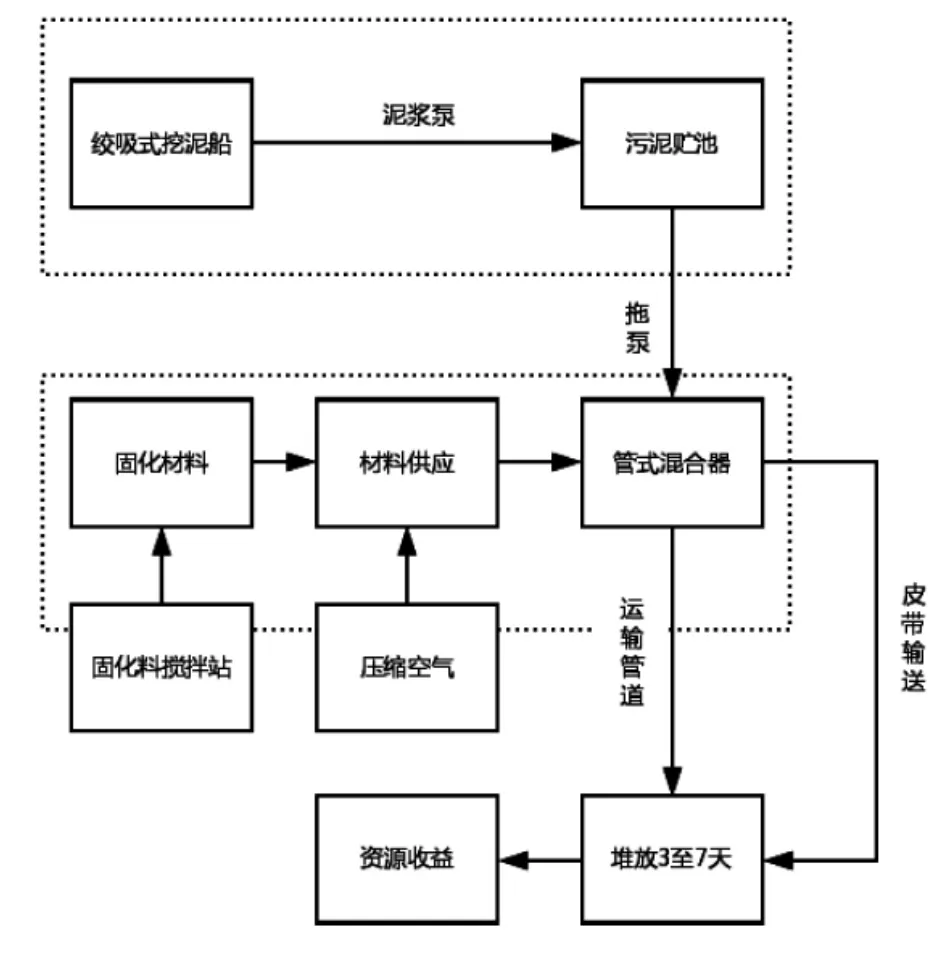

图3 淤泥的固化工艺过程

图3所示为淤泥的固化工艺流程。淤泥的预处理技术主要分成三个重要内容,一是对淤泥的泵送,通过绞吸船来对淤泥进行泵送,然后利用多级格栅滤除工艺将收集到的淤泥进行滤除,以此清除掉淤泥当中的建筑垃圾,然后通过多级淤泥沉淀池来对淤泥进行相应的预处理,在预处理时,需要利用泵送工艺将水泥进行沉淀处理,将淤泥中的80%~90%的泥砂沉淀到第一级的沉淀池当中,然后在第一级沉淀池中安装格栅,以此将淤泥中所有大于3 cm的杂物与垃圾进行易除,然后将尾水引入到第二级沉淀池,以此类推,引入到第三级沉淀池,从而使淤泥中的尾水含泥量不断降低,并最终使淤泥达到排放标准。在对淤泥进行多级沉淀池预处理后,还要对淤泥进行固化处理,将预处理后的淤泥加入固化材料来进行拌和,并放入管道搅拌机中进行搅拌,在搅拌过程中要利用空气压缩装置来排出淤泥中的气泡与空气,然后由管道搅拌机将搅拌好的淤泥放到指定场所进行堆放,固化3~7 d后将其作为原料进行再生利用。

4 建筑垃圾和淤泥综合利用的相关对策与建议

4.1 政府应加大扶持力度

政府应采取相应的优惠政策来进一步加大对建筑垃圾与淤泥处理企业的扶持力度,例如企业每处理一吨建筑垃圾或淤泥就会获得相应的补贴,或是采取税收优惠政策来进一步调动企业的积极性。此外还要加大对建筑垃圾与淤泥资源化处理的宣传力度。

4.2 不断完善法律法规及监管体系

政府应通过对法律法规与监管体系的不断完善,强化建筑垃圾与淤泥资源化利用的监管力度,以此确保建筑垃圾与淤泥从产生到处理再到利用的各个环节都能做到有法有依、有迹有循。此外,政府还应落实各个部门在建筑垃圾与淤泥资源化处理与利用的监管责任,以此强化各部门之间的紧密联系,严格遵循谁污染、谁治理的原则,通过从法律层面上入手,明确各个责任主体的法律责任。

4.3 加大资源化利用推广力度

政府应做好建筑垃圾与淤泥资源化利用的推广工作,进一步加大宣传力度,提高国民的环境保护意识,通过大力推广由建筑垃圾利用所生产出的再生新产品,倡导资源节约与环境保护理念,推进实现我国可持续发展战略目标。

4.4 加强建筑垃圾与淤泥处理企业的技术创新

建筑垃圾与淤泥处理企业应加大技术创新力度,以此确保源头扼制,此外还要进一步加强建筑垃圾与淤泥的处理利用,构建综合处理利用体系。企业应将建筑垃圾及淤泥按照其来源进行分类,可制定建筑木材利用方案、建筑废砖瓦利用方案、淤泥利用方案等。通过不断引入新技术与新设备,来解决建筑垃圾与淤泥的处理利用难题,提高建筑垃圾与淤泥的利用效率。

5 结语

总而言之,建筑垃圾与淤泥在经过处理以后,利用途径非常广泛,不仅能够实现节能环保的目标,还能极大提高经济和社会效益。目前我国在建筑垃圾与淤泥处理技术方面与国外发达国家相比仍存在较大差距,远不能满足预期发展需求。因此,必须进一步加大对建筑垃圾与淤泥处理技术的研发力度,不断研发与引进更加高效的处理设备,从源头上扼制建筑垃圾与淤泥的增长速度,同时加大监管力度,推动我国建筑产业的绿色化发展。

参考文献

[1]王德永,杨登云.建筑垃圾资源化利用之路[J].砖瓦,2017(8):65-69.

[2]张雪敏,王建义,梁嘉琪.建筑垃圾生产烧结墙体材料的预均化处理[J].砖瓦,2017(9):31-34.

[3]汪海风,刘杰,阙永生,等.建筑垃圾—矿渣地聚合物材料的制备及性能 [J].材料科学与工程学报,2016,34(6):895-899.

[4]韩金蓉,孙斌彬,张宇,等.建筑垃圾再生骨料CFG桩路基加固数值模拟研究 [J].江苏建筑,2017(3):76-80.

[5]郝艳娥,兰永强.延安市建筑垃圾处理现状及资源化利用研究[J].建筑节能,2014,42(4):68-71.

[6]黄英豪,董婵.淤泥处理技术原理及分类综述[J].人民黄河,2014,36(7):91-94.

[7]刘红勇,黄秋爽.建筑垃圾资源化问题研究及对策——以成都市为例[J].建筑经济,2014,35(10):23-25.

[8]雍娟,黎敏,顾佰峰,等.重庆市建筑垃圾资源化利用管理研究[J].环境与可持续发展,2016,41(4):202-203.

[9]苟寒梅.建筑垃圾处置的管理问题分析及应对策略[J].重庆建筑,2016,15(8):35-37.

[10]麻杰.中小河道淤泥处理技术及资源化利用研究[J].水利建设与管理,2016,36(9):64-67.

[11]郑宇关于中小河道治理中的清淤及淤泥处理技术的研究[J].科技创新与应用,2016(27):242.

[12]张春雷,管非凡,李磊,等.中国疏浚淤泥的处理处置及资源化利用进展 [J].环境工程,2014,32(12):95-99.

[13]包建平,朱伟,闵佳华.中小河道治理中的清淤及淤泥处理技术[J].水资源保护,2015,31(1):56-62.

[14]曾祥英,李尔,张杞蓉,等.武汉东湖通道湖底淤泥处理工程设计[J].中国给水排水,2015,31(16):49-54.

[15]侯春芳.中小河道治理中的清淤及淤泥处理技术[J].河南水利与南水北调,2015(19):56-57.