2015年“东方之星”翻沉事件和2016年阜宁EF4级龙卷对流风暴环境条件、结构特征和机理

2018-05-21郑永光朱文剑田付友

郑永光 朱文剑 田付友

(国家气象中心,中国气象局,北京 100081)

0 引言

近年来,龙卷和下击暴流导致的雷暴大风等强对流天气因其强致灾性受到公众广泛关注,尤其2015年6月1日21:30时(北京时,下同)左右使得“东方之星”客轮翻沉导致四百多人遇难的下击暴流事件[1-2](简称2015年事件)和2016年6月23日14:00—15:00时造成98人死亡、800多人受伤的江苏省盐城市阜宁县EF4级(最大阵风风速的下限值为74 m/s)特大龙卷灾害[3-4](简称2016年事件)更是受到了公众和众多科研人员的关注。

相关分析已经确认导致2015年“东方之星”客轮翻沉的直接原因是一次线状对流系统中的下击暴流[1-2],而2016年阜宁龙卷是由一个经典超级单体对流风暴产生[3-4],并伴有直径达2~3 cm的大冰雹天气。对2015年事件的风灾现场调查表明,强风灾害具有显著的小尺度时空分布特征;现场调查估计该次事件中地面最大风速达12级以上(>32.6 m/s),而该次事件周边气象站监测到的最大瞬时风速仅为16.4 m/s,发生在距事发点约35 km的尺八自动气象站[1];根据现场调查估计2016年阜宁龙卷为EF4级,其瞬时风速的下限值为74 m/s,远大于周边气象站监测到的最大瞬时风速34.6 m/s(12级)[3]。对2015年事件和2016年事件现场调查获得的风灾分布见图1。对这两次强对流事件的现场调查表明,目前我国虽然已经布设完成了较为完备的气象业务观测体系,但仍然难以全面监测该类极端强对流天气。

图1 2015年“东方之星”客轮翻沉区域及周边卫星影像和风灾地点分布[1](a)、2016年阜宁龙卷灾害路径[3](b)(a中风灾地点按照日期和调查时间先后编号,如11-4#表示2015年6月11日第4个调查点,“东方之星”客轮最后定位位置数据来自长江海事局)Fig. 1 (a) Survey sites for 2015 event (Survey sites are represented with the date and the survey order, such as 11-4#indicating the fourth survey site on 11 June 2015, the capsizing location of “Oriental Star” is provided by the Yangtze River Maritime Bureau); (b) 2016 Funing tornado damage track

我国强对流天气通常指的是直径≥5 mm的冰雹、或者龙卷、或者≥17 m/s(或者8级)的雷暴大风、或者小时雨量≥20 mm的短时强降水等天气[5],具有时空尺度小、局地性强、持续时间短等特征,属于小概率天气事件。我国重大强对流天气通常指的是小时雨量≥50 mm的短时强降水、或者直径≥20 mm的冰雹、或者≥25 m/s(或10级)的雷暴大风、或者EF2级(阵风可达50 m/s以上)及以上级别龙卷等天气[6];这类强度更强的天气发生概率更低。2015年事件是长江航运史上从未出现过的极端突发事件[1];而2016年EF4级龙卷事件则是1950年以来我国第6个、江苏省第2个EF4级龙卷[3,7-8];直到目前,我国尚未记录到EF5级龙卷[8]。因此,这类天气事件的预报预警难度较通常的强对流天气更大。

目前,基于“配料法”[9-10]的强对流天气分析方法已经得到了广泛应用。“配料法”就是基于构成要素的预报方法,其首先需要确定预报的基本构成要素或“配料”;这些构成要素一般是相对独立的基本气象变量。该方法给预报员提供了天气预报的一条清晰的思路,与流型辨识方法具有很强的互补性。

基于对流风暴和不同类型对流天气发生条件[5-6,11],应用“配料法”[9-10]和对流天气分析思路和规范[12-13],综合使用美国NCEP(国家环境预报中心)CFSR(气候预报系统再分析)0.5°×0.5°再分析资料、探空资料、自动气象站观测资料、地球静止气象卫星观测资料、云-地闪电(简称地闪)资料和新一代天气雷达观测资料,本文来对比分析导致2015年“东方之星”客轮翻沉事件和2016年阜宁EF4级龙卷事件的对流风暴环境条件和中尺度结构特征及其地面大风成因,比较二者的异同,从而进一步加深对该类天气的机理认识和提升对该类事件的业务预报预警能力。

1 环流背景和对流环境条件

2015年事件和2016年事件的大气环流背景具有一定的相似性,但差异更为显著。图2a和2b表明二者都发生在500 hPa西太平洋副热带高压边缘的584dagpm等值线附近,位于北方冷涡环流的南侧;二者的500hPa温度都在-4~-2℃。但二者的500hPa环流也明显不同,2015年事件地点上空500hPa等位势高度线更为平直,虽然冷涡较强但中心位置偏北,事件发生地点上空无明显急流,风速仅为15 m/s左右(见图2a和图3a),垂直风切变较弱,对我国来说属于中等强度垂直风切变;而2016年事件的500 hPa低槽更为显著一些,从而更有利于大尺度的上升气流,冷涡虽然强度较弱但中心位置更偏南,且龙卷事件发生地点位于急流南侧,风速超过20 m/s(见图2b和图3b),属于强度较强垂直风切变。从500hPa温度场来看,2015年事件发生在500hPa温度脊北侧,温度梯度较小,有较显著的暖平流(见图2a,且图3a中风向为顺转),有利于零度层高度的升高和静力不稳定度的减弱;而2016年事件发生在500hPa温度槽附近,温度梯度较大,但温度平流不显著(见图2b,且图3b中风向变化不明显),有利于静力不稳定度的维持或者加强。

图2a和2b还表明二者都发生在850 hPa低空急流左前侧,并存在明显的西南风转东南风的水平风切变;二者也都位于850 hPa温度脊的北侧,温度约为20℃,并有显著的暖湿平流(850 hPa比湿分布图未给出),为强对流天气的发生发展提供了非常有利的暖湿条件和抬升条件,并有利于静力不稳定度的加强。二者850 hPa风场差异主要在于切变线北侧的偏北气流和西南低空急流的强度与地理分布范围有所不同,其中2016年事件的切变线北侧的偏北气流和西南低空急流强度都更强一些。

海平面气压分布(图2c和2d)表明二者都发生在低压槽区,但2015年事件发生在低压区内,而2016年事件发生在低压和高压之间的大气压梯度区,这表明2015年事件主要发生在暖区,而2016年事件的发生与东海的冷高压具有一定关系,这也可从后文给出的地面自动站温度场和风场分布得出类似结论。此外,2016年事件的低压槽区地理分布范围更为宽广,这表明2016年事件的暖湿空气更为强盛,这与2016年事件中850hPa低空急流更为强盛相一致。

从大气可降水量(PW)和地面对流有效位能(CAPE)来看(图2c和2d),两次强对流天气事件都发生在高温高能区,PW数值达到70 mm,CAPE数值约为2500 J/kg,这都是非常有利于强对流发展的水汽和能量条件[5-6,14]。但2016年事件中超过70 mm的PW地理分布范围显著大于2015年事件,这也表明2016年事件的中暖湿空气更为强盛。还需要指出的是,图2c和图2d是CFSR再分析资料计算的PW和地表CAPE,其与直接根据探空资料(如图3)计算的PW和CAPE值存在一些差异,其计算的数值大于根据探空资料计算的数值,这应该与CFSR再分析资料的湿度分析偏差相关,可参见王秀明等[15]分析的NCEP再分析资料的物理量偏差。

从邻近两次强对流天气事件最近探空站的临近时次倾斜T-log p图来看(图3),两次强对流天气事件虽然都发生在具有显著暖平流(风向随高度顺时针转变)、高温(地表气温超过26℃)、高湿(地表露点超过23℃)和高能(CAPE超过1000 J/kg)的环境大气中,但是也存在明显差异。需要说明的是,2016年6月23日14时射阳站探空并没有完整地探测到整个对流层的数据,其最大探测高度仅为374 hPa;为了完整显示整个对流层的温湿风的垂直分布和方便计算相关物理量,考虑到对流层上层大气状态变化较为缓慢,本文直接使用了当日08时的374 hPa以上到100 hPa层之间探空数据补充为14时的相应层次数据。

图2 两次强对流天气事件的大气环流背景和对流天气环境条件(其中图2a和2c为2015年6月1日20时,图2b和2d为2016年6月23日14时;黄边红心三角形分别表示“东方之星”客轮翻沉位置和阜宁县城位置;红色表示距离事件发生地点最近的探空站位置,图2a中表示长沙探空站位置,图2b中表示射阳探空站位置;图2a和2b中黑色实线为500 hPa位势高度等值线,单位:dgpm,间隔4 dgpm;红色划线为500 hPa等温线,单位:℃,间隔2 ℃;灰度填色为500 hPa ≥ 15 m/s大风速区,单位:m/s,间隔5 m/s;紫色实线为850 hPa等温线,单位:℃,间隔2 ℃,其中加粗等值线为20℃等温线;蓝色风羽为850 hPa风场,长划线为4 m/s,短划线为2 m/s;图2c和2d中蓝色等值线为海平面气压场,单位:hPa,间隔2.5 hPa;绿色等值线为大气可降水量场,单位:mm,间隔10 mm;灰度填色为CAPE,单位:J/kg,间隔500 J/kg)Fig. 2 Circulations and environmental conditions(Figs. 2a and 2c are for 20 BT 1June 2015, and Figs.2b and 2d are for 14 BT 23 June 2016. Yellow triangles with red centers respectively“Oriental Star” capsizing location and Funing County. Red cross denotes the nearest locations of sounding stations in the two events: Changsha station in Fig.2a, Sheyang station in Fig.2b In Figs.2a and 2b: black solid lines are 500 hPa geopotential height contour in 4 dgpm interval, unit: dgpm; red lines are 500 hPa isotherm in 2 ℃interval, unit:℃; gray colors indicate≥15 m/s wind speeds at 500 hPa in 5 m/s interval,unit: m/s; purple lines are 850 hPa isotherm in 2 ℃; interval and thick purple lines representing 20 ℃ isotherm, unit:℃; blue barbs are winds at 850 hPa: long line for 4 m/s and short line for 2 m/s. In Figs. 2c and 2d: blue contour for sea level pressure in 2.5 hPa intervals, unit:hPa; green contour for precipitable water in 10 mm intervals, unit: mm; gray colors for CAPE in 500 J/kg intervals, unit: J/kg)

由于2016年事件射阳站大气底层存在弱的逆温层,因而地面气温低于2015年东方之星事件长沙站地面气温,但2016年事件射阳站大气底层露点显著高于2015年事件。从探空资料计算的PW数值来看二者基本相当,都约为60 mm;但计算的CAPE和对流抑制能量(CIN)有较显著差异:2015年事件计算的最大CAPE值为1335 J/kg,CIN为86 J/kg,而2016年事件计算的最大CAPE值为2705 J/kg,CIN为12 J/kg。如前所述,由于再分析资料存在一定的偏差[15],CAPE和PW值同CFSR资料计算的相应数值存在一些差异。

图3 两次强对流天气事件的倾斜T-log p图和风矢端图(其中图3a为2015年6月1日20时长沙探空,3b为2016年6月23日14时射阳探空,探空站地理位置可见图2a和2b中的标注;其中红色实线为温度廓线,红色划线为露点垂直廓线,蓝色实线为位温廓线,紫红色实线为假相当位温廓线,深红色实线为饱和假相当位温廓线,红色填充区域为CAPE;需要注意的是,位温、假相当位温和饱和假相当位温廓线并非使用的是倾斜温度坐标轴,其使用的坐标轴为标注为θse的坐标轴;红色风羽为风的垂直分布,三角为20 m/s,长划线为4 m/s,短划线为2 m/s;每幅图的右上角为风矢端图,单位:m/s)Fig. 3 Skew T-log p and hodograph for the two events(Fig. 3a For Changsha sounding at 20 BT 1 June 2015; Fig. 3b For Sheyang sounding at 14 BT 23 June 2016; the sounding station locations are labeled in Figs. 2a and 2b. Red solid line is temperature profile, red dashed line is dewpoint profile, blue solid line is potential temperature profile, magenta solid line is pseudo equivalent potential temperature profile, deep red solid line is saturated pseudo equivalent potential temperature profile, and red filled area is CAPE.Note that potential temperature, pseudo equivalent potential temperature and saturated pseudo equivalent potential temperature profile are in the coordinate axis labeling θse; red barbs are winds with triangle of 20m/s, long line of 4 m/s,and short line of 2 m/s. Hodograph is shown on the right top corner of each Fig. unit: m/s)

2015年事件没有冰雹天气报告,2016年事件伴有显著的冰雹天气。不太高的0℃气温层高度和较大的垂直减温率是有利于冰雹天气的重要环境条件[11,16-18]。2015年事件0℃层高度约为5.6 km,高度较高,850hPa与500 hPa温差为22.5℃,垂直减温率较小;2016年事件则约为5 km,850 hPa与500 hPa温差为26.3℃,垂直减温率较大。已有研究表明,0℃层海拔高度平均在4.1~4.3 km[16,18]有利于冰雹天气的发生,但这个数值仅是一个平均值,部分冰雹天气个例的0℃层海拔高度会超过5 km[18];而部分冰雹天气个例的850 hPa与500 hPa的垂直温差平均值可达29℃[16](约相当于7 ℃/km),这是相当大的垂直减温率[6,19],而曹艳察等[18]较为完整的统计结果显示我国第一和第二阶段冰雹天气的垂直减温率通常的分布范围为6.3~7.9 ℃/km(换算为850 hPa与500 hPa温差约为26~32℃)。因此,从0℃气温层高度和垂直减温率来看,2016年事件的环境条件更有利于冰雹天气发生。

从二者气温和露点温度垂直廓线的分布可以看到,2015年事件850 hPa以下层次以及大约550 hPa以上层次存在显著的干层(相对湿度极低,温度露点差最大达36℃),且550 hPa以上层次存在一个显著的下沉逆温区,这些特征都是有利于对流风暴产生强下沉气流形成下击暴流从而导致地面雷暴大风的非常有利的环境条件;而2016年事件在925~500 hPa之间也存在两个显著的干层,虽然这也是较有利于对流风暴产生较强的下沉气流的温湿垂直分布条件,但这个有利条件显著弱于2015年事件的有利条件。这些有利于对流风暴产生较强的下沉气流的环境条件可以用下沉对流有效位能(DCAPE)这个物理量来表征[5-6,11]。从计算的DCAPE数值来看,2015年东方之星事件为1158J/kg,而2016年阜宁龙卷事件仅为686 J/kg,因此从该物理量大小的比较来看,2015年事件对流风暴产生的下沉气流强度要显著强于2016年事件。

强冰雹、F2/EF2级以上龙卷和区域性的雷暴大风天气通常出现在强垂直风切变环境下[11,20]。2015年事件长沙探空站地表至500 hPa(近似为0~6 km)的垂直风切变为16.5 m/s,而2016年事件射阳探空站地表至500 hPa的垂直风切变为27.5 m/s。通常,0~6 km垂直风切变达15~20 m/s为中等强度垂直风切变,超过20 m/s为强垂直风切变[16];而相关统计也表明,0~6km垂直风切变数值达到15~20 m/s以上是超级单体形成的必要条件之一[21],美国F2/EF2级及以上龙卷对流风暴的0~6 km垂直风差值普遍超过20 m/s[19,22],最大可超过25 m/s。因此,2016年事件的0~6 km强的垂直风切变更有利于龙卷的发生。

二者的低层垂直风切变都较大,但由于2015年事件中长沙探空站位于低空急流核附近,2016年事件射阳探空站位于低空急流的顶端,因此2015年事件的低层垂直风切变稍大于2016年事件,其中2015年事件地表至925 hPa(近似为0~1 km)的垂直风切变为10.3m/s,2016年事件地表至925 hPa的垂直风切变为 7.8m/s,都与美国F2/EF2级及以上龙卷对流风暴的0~1km垂直风差值普遍达10 m/s以上[22]的结果接近。

图4 两次强对流天气事件红外云图、雷达回波、地闪和红外TBB分布以及2016年事件的高分辨率可见光云图(其中图4a为2015年6月1日21:30时FY-2E红外云图与TBB等值线,单位:℃,图4c和4e为21:26时岳阳雷达0.5°仰角观测,但二者的地理范围不同。图4b为2016年6月23日14:30时FY-2G红外云图与TBB等值线,单位:℃,图4d和4f为14:30时盐城雷达0.5°仰角观测,但二者的地理范围不同。黄边红三角分别表示“东方之星”客轮翻沉位置和阜宁县城位置;图4c和4d中填色为雷达反射率因子,等值线分别为2015年6月1日21:30时FY-2E TBB、2016年6月23日14:30时FY-2G TBB分布,单位:℃;“+”和“-”符号分别表示2015年6月1日21:00—21:30时和2016年6月23日14:00—14:30时地闪分布,其中“+”表示正地闪,“-”表示负地闪;图4e和4f中填色图为雷达径向速度;需要注意的是,图4f中气旋区域负径向速度区包裹的正速度区为速度模糊区;其中图4e和4f中白色实线分别表示图5中垂直剖面位置;图4g为2016年6月23日14:30时葵花8号500 m分辨率可见光云图)Fig. 4 Satellite infrared imageries with TBB contours, and radar echoes with lightning flashes and infrared TBB contours for the two events, and Hamawari-8 satellite visible imagery for the 2016 event(Fig. 4a For FY-2E satellite infrared imagery with TBB contours at 21:30 BT 1 June 2015. Figs.4c and 4e For Yueyang radar observations at 0.5° elevation at 21:26 BT, but they have different geographical areas. Fig. 4b For FY-2G satellite infrared imagery with TBB contours at 14:30 BT 23 June 2016. Figs.4d and 4f For Yancheng radar observations at 0.5° elevation at 14:30 BT 23 June 2016, but they also have different geographical areas. Yellow triangles with red center indicate respectively“Oriental Star”capsizing location and Funing County. In Figs.4c and 4d, shaded colors are radar reflectivity,contours of FY-2E TBB at 21:30 BT 1 June 2015, and FY-2G TBB at 14:30 BT 23 June 2016, respectively, unit:℃; The“+”and“-”symbols represent cloud-ground lightning flashes at 21:00—21:30 BT 1 June 2015, and at 14:00—14:30 BT 23 June 2016, respectively, where“+”denotes positive flashes, and“-”negative flashes. In Figs.4e and 4f, shaded colors are radar radial velocities. Note that the positive radial velocities surrounded by the negative radial velocity zone of the mesocyclone are velocity aliasing in Fig.4f. The white solid lines in Figs.4e and f are locations of vertical cross sections in Fig. 5. Fig. 4g For the Hamawari-8 satellite visible imagery at 500 m horizontal resolution at 14:30 BT 23 June 2016)

图4 续Fig. 4 Continued

有利于超级单体风暴的环境条件不仅包括深厚湿对流所需的环境条件,还包括较大的CAPE和强的0~6 km垂直风切变[23],有利于F2/EF2级及以上中气旋龙卷的环境条件不仅需要有利于超级单体风暴的环境条件,还需要较高的0~1 km相对湿度[24]、较低的抬升凝结高度和较大的低层(0~1 km)垂直风切变[19, 22]。对比以上环境条件可以看到,2016年事件的大气环境既满足了深厚湿对流所需的水汽、抬升和不稳定条件,也满足了较大的CAPE和强的0~6 km垂直风切变条件,还满足了低层高的相对湿度(接近饱和)、较低的抬升凝结高度(CIN值很小)和较大的低层(0~1 km)垂直风切变条件,因此2016年事件的环境条件非常有利于产生F2/EF2级及以上中气旋龙卷,而2015年事件则有较多条件没有满足,比如CAPE值较小、0~6 km垂直风切变条件较弱、低层相对湿度较小等。

2 对流风暴演变和结构特征

如引言中所述,已有文献给出2015年“东方之星”客轮翻沉是由一次线状对流系统中的下击暴流所导致[1-2],2016年阜宁龙卷是由一个超级单体对流风暴产生[3-4]。本部分使用自动站观测资料、地球静止气象卫星观测资料、地闪资料和新一代天气雷达观测资料来综合分析两次事件的中尺度对流系统的演变、结构和地面气象要素分布特征(图4、图5和图6)。

FY-2E地球静止气象卫星红外TBB(相当黑体亮度温度)演变(图未全部给出)显示,导致2015年“东方之星”客轮翻沉的线状对流系统于6月1日14时左右初生于鄂西山区与湖南省交界处的湖北省一侧,空间尺度仅约30 km,为近似圆形的β中尺度对流系统,最低TBB约为-48℃,可见光图像的云顶纹理分布还较为光滑(图略),雷达观测为较为分散的团状对流分布模态(图略);至20时左右(图略),卫星观测的该对流系统仍保持近似为圆形,-52℃ TBB空间尺度已达到约200 km,已达α中尺度,最低TBB约为-72℃,雷达观测则表明其已发展为线状对流系统(图略)。至接近于“东方之星”客轮翻沉时刻的21:26时左右,卫星观测的该对流系统仍保持近似为圆形(图4a),-52℃ TBB空间尺度约250 km,最低TBB已低于-72℃(图4a);雷达观测表明该对流系统已经发展为一个长度约180 km较典型的弓形线状对流系统(图4c和4e),其在0.5°仰角负径向速度区域表现出的弓形特征(图4 e)较该仰角反射率因子的特征更为突出和典型。图4c表明,该线状对流系统上有多个强对流风暴单体,并存在后侧入流槽口[25],最强反射率因子达50 dBz左右,尤其是扫过长江导致“东方之星”客轮翻沉的对流风暴尺度最大、强度最强,并存在多个朝向雷达的大径向速度中心(图4e),也就是存在多个下击暴流区,最大朝向雷达的径向速度达19 m/s,这些下击暴流区与图1a中给出的风灾分布[1]基本一致。需要注意的是,在图4e“东方之星”客轮翻沉地点右侧的大片负径向速度区包围了一个风速较小的正径向速度区,该区域并非存在速度模糊,从而与其左侧的负径向速度形成了一个中涡旋结构,但由于其旋转速度较小并未达到中气旋的标准。此外,21:00—21:30时地闪分布(图4c)显示该对流系统主要产生的为负地闪,表明该系统是主要产生强降水的对流系统,其产生冰雹天气的可能性较低[26]。

FY-2G地球静止气象卫星红外TBB演变(图未全部给出)表明,产生2016年阜宁龙卷的对流系统于6月23日08时左右初生于安徽北部,位于一个近似椭圆形的、镶嵌在大片梅雨锋云系中的α中尺度对流系统(MαCS)南侧,最低TBB达-40℃,可见光图像可看到发展高度明显不同的积云(图略);虽然从TBB分布来看,这个对流系统与北侧的MαCS连接在一起,但从雷达观测来看,为一孤立的β中尺度对流系统(MβCS);至14时,该对流系统向东向南移动和发展增强,-52℃ TBB分布显示此时其与北侧的MαCS已合并发展成为一个水平尺度约500 km左右、近似圆形的中尺度对流复合体(MCC),最低TBB低于-72℃(图4b),可见光图像(图4g)可看到其云顶纹理较为粗糙,具有明显的上冲云顶特征,动画500 m分辨率的可见光图像(图4g)可见显著的圆形涡旋旋转特征;但雷达反射率因子分布则表明强对流风暴排列成为近似为“人”字形的分布形态(图4d,需要说明的是该图受所显示地理范围的限制,并未完全展示出“人”字形左侧对流风暴的分布形态),导致阜宁龙卷的经典超级单体风暴就发生在“人”字形强对流风暴带右侧的最南端,属于Grams等[22]对龙卷风暴模态分类中的第3类模态——团状模态[4],其他两类模态分别为孤立对流模态和线状对流模态[22]。该龙卷超级单体风暴具有明显的由强上升入流导致的钩状回波特征,其最强反射率因子超过65 dBz(图5c),超过50 dBz的强反射率因子最大高度将近12 km,大大超过了-20℃层的8.5 km高度,因此具有产生大冰雹对流风暴的强反射率因子特征。与超级单体定义[27]相一致,图4f给出的雷达径向速度场清楚表明该对流风暴的钩状回波顶端存在很强的中气旋和TVS(龙卷涡旋特征)特征,其最大旋转速度超过了26 m/s,需要注意的是图4f的中气旋区域负径向速度区包裹的正速度区为速度模糊区。这种强旋转特征也从高分辨率静止气象卫星可见光图像上得到了验证(图4g)。从时间的演变还可以看到中气旋在14:14时后迅速加强并持续到14:36时之后,且其底高低于1 km[4]。此外,14:00—14:30时地闪分布(图4d)表明该超级单体风暴主要产生的为正地闪,这也说明该对流风暴中存在较多的冰相粒子,与冰雹天气密切相关[28-29]。

图5是穿过对流风暴中强反射率因子、大径向速度区和中涡旋的垂直剖面分布,其进一步展示了两次事件对流风暴结构的巨大差异。2015年事件反射率因子垂直分布(图5a)表明,该对流风暴为低质心强降水风暴,最大反射率因子在50 dBz左右,不是特别强,但其产生的最大小时雨量超过90 mm;该对流风暴垂直发展依然非常旺盛,回波顶高超过12 km;0℃气温层(海拔高度约5.6 km)至-20℃气温层(海拔高度约8.8 km)之间反射率因子在30~50 dBz之间,表明存在液态过冷水、软雹等混合相态水物质,有利于较大密度的负地闪产生[30],并有利于强降水和强下沉气流的产生[26]。2015年事件径向速度垂直剖面(图5b)进一步展示了对流风暴的下击暴流区域的气流结构,对流风暴的近地面层为下击暴流导致的较浅薄冷池,为朝向雷达站的负径向速度区,并在距岳阳雷达站53 km处、方位角344°~346°区域存在一个较弱的中涡旋(可见前文分析);2~4 km高度主要为正径向速度区,也就是线状对流系统的暖湿入流上升运动区;8~10 km高度为显著的负径向速度区,其为高层西风气流区;值得注意的是,在4~6 km高度、距岳阳雷达站50~51 km处、方位角338°~342°区域,有一显著的朝向岳阳雷达的负径向速度区域,并与正径向速度也形成中涡旋结构,此负径向速度为该线状对流系统的中层后侧强入流区域,该强后侧入流把干冷空气卷入对流系统,使得液态过冷水、软雹等混合相态水物质强烈蒸发、融化或者升华,吸收大量热量,使得大气剧烈降温形成强下沉气流(下击暴流)从而导致地面强风。

图5 两次强对流天气事件的对流风暴的垂直剖面特征(其中图5a和5b为2015年6月1日21:26时岳阳雷达观测,图5c和5d为2016年6月23日14:30时盐城雷达观测,图5a和5c为雷达反射率因子垂直剖面,图5b和5d为雷达径向速度垂直剖面;需要注意的是,5d中2 km高度下方和10 km上方左侧负径向速度区包裹的两个正速度区为速度模糊区;横坐标下方标注的上排数字是离雷达站的距离,单位:km,标注的下排数字是方位角,单位:°,正北为0°,顺时针增加;左侧纵坐标为海拔高度,单位:km,右侧为相应气压层,单位:hPa)Fig. 5 Vertical cross sections of convective storms for the two events(Figs.5a and 5b For Yueyang radar observations at 21:26 BT 1 June, 2015 Figs.5c and 5d For Yancheng radar observations at 14:30 BT 23 June 2016. Figs.5a and 5c For reflectivity, and Figs. 5b and 5d For radial velocity. Note that, on the left side of Fig. 5d, two positvie velocity areas below 2 km altitude and above 10 km altitude surrounded by negative radial velocity area are the velocity aliasing.The top digits below the abscissa are distances from radar station,unit: km; and the bottom digits are azimuth angles, unit: °, north 0°, and clockwise increase. Altitudes are on the left side of the ordinate, unit: km, and their corresponding pressures are on the right, unit: hPa)

2016年事件超级单体的结构截然不同于2015年事件的线状对流系统。该超级单体风暴低层具有明显的穹隆结构,这与钩状回波特征相对应;回波质心较高,最大反射率因子在65 dBz左右,这是产生冰雹天气的重要特征;该对流风暴垂直发展更为旺盛,超过30 dBz的反射率因子可达16 km高度;0 ℃气温层(海拔高度约5.1 km)至-20℃气温层(海拔高度约8.5km)之间反射率因子在35~65 dBz,且较多区域超过55 dBz,表明该高度区间存在大量以冰相粒子为主的水物质,有利于产生正地闪[28-29]和大冰雹。2016年事件超级单体风暴径向速度垂直剖面如图5d,但需要注意的是,图5d中2 km高度下方和10 km上方左侧负径向速度区包裹的两个正径向速度区为速度模糊区。图5d最显著的特征是该超级单体的中气旋自下向上向东北方向倾斜,在8 km高度以下存在很强的旋转气流;8 km高度以上中气旋明显减弱,并显著偏向东北方向,这与该高度以上为强西北风(见图3b)使得干冷空气卷入对流风暴相关,使得液态过冷水、冰相粒子等水物质蒸发、融化或者升华,因此从图5c可以看到该高度附近区域的反射率因子显著小于周边区域,类似于弓形回波的“后侧入流槽口”[25],但其位于对流层高层,并不同于弓形回波的位于大气低层的“后侧入流槽口”。

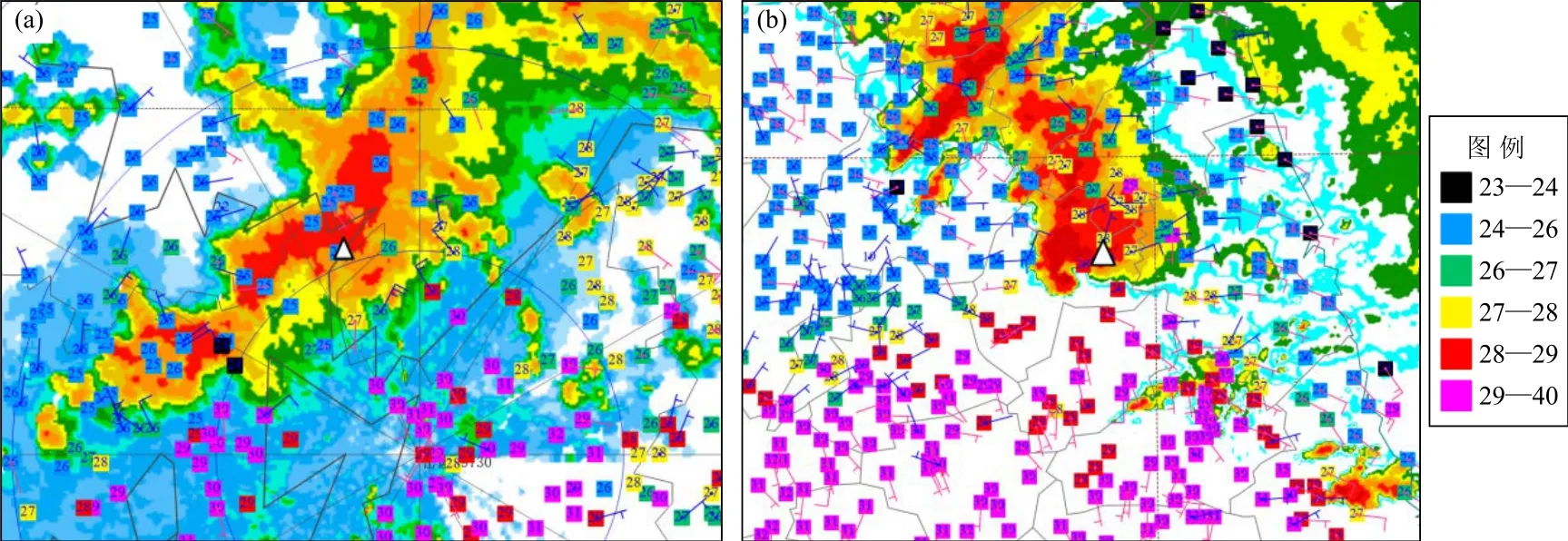

Lemon等[31]总结产生龙卷的超级单体风暴概念模型时得出:龙卷发生在钩状回波顶端,后侧下沉气流与前侧上升气流交界面,也就是壁云的附近。龙卷的生成离不开超级单体风暴中的下沉气流已经得到广泛认可[32-36]。但下沉气流导致的冷出流与周边环境之间的地表大气温度差需要有一个平衡点[36],这个温度差通常小于4℃[33, 37-38];而对于非龙卷超级单体地表强冷出流导致的最大温度差可达20℃以上[33]。因此本文对2015年和2016年这两次强对流天气事件的地表气温分布特征进行了对比,如图6。2015年事件冷出流地表气温约为24~26℃,周边环境气温约为28~31℃,二者气温差约为5℃;2016年事件冷出流地表气温约为25~26℃,周边环境气温约为28~29℃,二者气温差约为3℃;因此从两次事件的地表冷出流与周边环境气温的差异也可以看到,2016年事件更有利于龙卷生成。从自动站风场分布也可以看到二者地表冷出流的差异,2015年事件对流风暴产生的冷出流导致了地面自动站观测到了较强的偏北风,而2016年事件地面自动站观测到的偏北风明显弱于2015年事件,但观测到了明显的地面涡旋风场分布。但就如引言中指出的,虽然现场调查表明2016年事件导致地面灾害的极端大风显著强于2015年事件,但由于目前的地面自动站分布仍然无法完全捕捉到这些极端大风事件,因此从地面自动站观测的总体风场分布来看是2015年事件强于2016年事件,这也是与前文分析的地表气温分布特征相一致的,导致该特征的根本原因在于2016年事件的龙卷空间尺度远小于2015年事件的下击暴流空间尺度的缘故,这也可由图6中二者雷达反射率因子分布差异看出。

3 结论和讨论

2015年“东方之星”客轮翻沉事件和2016年阜宁EF4级龙卷事件导致了极大的社会影响。为了更有效地认识到此类天气的机理,从而为未来发布相关预报和预警提供帮助,本文总结和对比分析了2015年导致“东方之星”客轮翻沉的弓形线状强对流风暴和2016年阜宁龙卷超级单体强对流风暴的环流形势、对流环境条件和对流风暴演变及其结构特征,分析了前者下击暴流导致地面大风和后者龙卷的形成机理,得到如下结论。

1)两次事件对流风暴都发生在500 hPa冷涡南侧和西北太平洋副高边缘,850 hPa低空急流和暖舌的左前侧,海平面气压的低压槽中。但2015年事件500hPa无明显急流,且存在较明显暖平流;而2016年事件位于500hPa急流的南侧边缘,温度平流不明显,其0~6km垂直风切变达到特别强的级别,显著大于前者。

图6 两次强对流天气事件的雷达0.5°仰角反射率因子和地面自动站观测(其中图6a中填色为2015年6月1日21:26时岳阳雷达0.5°仰角反射率因子,不同颜色色块和数字为22:00时自动站温度,风羽为22:00时自动站风场;图6b中填色为2016年6月23日14:30时盐城雷达0.5°仰角反射率因子,不同颜色色块和数字为14:30时自动站温度,风羽为14:30时自动站风场;风羽的表示方式同图2中风场,但偏南风为红色、偏北风为蓝色或者黑色;黑边白三角分别表示“东方之星”客轮翻沉位置和阜宁县城位置)Fig. 6 Reflectivity at 0.5° elevation and AWS temperatures and winds(Fig. 6a For Yueyang radar reflectivity at 0.5° elevation at 21:26 BT 1 June 2015 in shaded colors, rectangles with different colors labeled digits indicate air temperatures from AWS at 22:00 BT, and barbs denote winds from AWS at 22:00 BT. Fig.6b For Yancheng radar reflectivity at 0.5° elevation at 14:30 BT 23 June 2016 in shaded colors rectangles with different colors labeled digits indicate air temperatures from AWS at 14:30 BT, and barbs denote winds from AWS at 14:30 BT. Barbs of wind are the same as Fig. 2, but southerly in red, northerly in blue or black. Black triangles with white center indicate respectively the “Oriental Star” capsizing location and Funing County)

2)两次事件都发生在高温(地表气温>26℃)、高湿(地表露点>23℃、PW数值约60 mm)、高能(CAPE>1000 J/kg)和较大的低层垂直风切变的环境条件下。2015年事件对流层中层的干层是有利于地面大风的重要环境条件,DCAPE较大,但其0℃气温层较高、垂直减温率较小;而2016年事件具备了有利于中气旋龙卷的所有有利环境条件:较大的CAPE(>2000 J/kg)、强的0~6 km垂直风切变(27.5 m/s)、低层高的相对湿度(接近饱和)、极低的抬升凝结高度(CIN值为12 J/kg)和较大的0~1 km垂直风切变(约8 m/s)条件,且其0℃气温层较低、垂直减温率较大有利于冰雹天气。

3)从地球静止气象卫星红外图像来看,导致2015年事件的对流系统为一个近似圆形的α中尺度对流系统,而产生2016年龙卷的对流系统为一个典型的中尺度对流复合体。雷达观测资料则表明2015年对流风暴为一个β中尺度弓形线状对流系统,质心较低,最大反射率因子约50 dBz,主要伴随负地闪;而产生2016年龙卷的则为一个β中尺度经典超级单体对流风暴,具有明显的钩状回波和穹隆结构特征,质心高,最大反射率因子超过65 dBz,主要伴随正地闪。

4)2015年对流风暴存在多微下击暴流区,最大朝向雷达的径向速度达19 m/s,并存在强的中层(约5 km高度)后侧强入流区和中涡旋结构,低层也有一个弱的中涡旋结构;2016年超级单体风暴存在很强的中气旋和TVS(龙卷涡旋特征)特征,最大旋转速度超过26 m/s,其底高低于1 km,且自下向上向东北方向倾斜,在高分辨率可见光图像上能够看到明显的旋转特征。

5)2015年对流风暴冷出流明显强于2016年超级单体风暴,2016年事件的不太强下沉气流导致的冷出流(温度差小于4℃)是该超级单体风暴能够产生龙卷的重要机制。

本文虽然分析总结了2015年和2016年两次重大强对流天气事件的对流条件和地面大风成因,但还有较多科学问题并不完全清楚,还需要做更进一步的深入研究,比如2015年事件对流风暴中低层中涡旋的形成机制及其对对流风暴的维持和产生地面大风的作用,2016年龙卷生成的关键机制是中气旋下降导致低层垂直涡度加强、还是地面冷出流导致的垂直涡度生成、还是二者同等重要的作用等。

参考文献

[1] 郑永光, 田付友, 孟智勇, 等. “东方之星”客轮翻沉事件周边区域风灾现场调查与多尺度特征分析. 气象, 2016, 42(1): 1-13.

[2] Meng Z, Yao D, Bai L, et al. Wind estimation around the shipwreck of Oriental Star based on field damage surveys and radar observations. Science Bulletin, 2016, 61(4): 330-337.

[3] 郑永光, 朱文剑, 姚聃, 等. 风速等级标准与2016年6月23日阜宁龙卷强度估计. 气象, 2016, 42(11): 1289-1303.

[4] 张小玲, 杨波, 朱文剑, 等.2016年6月23日江苏阜宁EF4级龙卷天气分析. 气象, 2016, 42(11): 1304-1314.

[5] 郑永光, 周康辉, 盛杰, 等. 强对流天气监测预报预警技术进展. 应用气象学报, 2015, 26(6): 641-657.

[6] 郑永光, 陶祖钰, 俞小鼎. 强对流天气预报的一些基本问题. 气象, 2017, 43(6): 641-652.

[7] Xue M, ZhaoK, Wang M, et al. Recent significant tornadoes in China. Advances in Atmospheric Sciences, 2016, 33(11): 1209-1217.

[8] 范雯杰, 俞小鼎. 中国龙卷的时空分布特征. 气象, 2015, 41(7): 793-805.

[9] Doswell C A, Brooks H E, Maddox R A. Flash flood forecasting: an ingredients-based methodology. Weather and Forecasting, 1996, 11: 560-581.

[10] 俞小鼎. 基于构成要素的预报方法: 配料法. 气象, 2011, 37(8): 913-918.

[11] 俞小鼎, 周小刚, 王秀明. 雷暴与强对流临近天气预报技术进展. 气象学报, 2012, 70(3): 311-337.

[12] 张涛, 蓝渝, 毛冬艳, 等. 国家级中尺度天气分析业务技术进展Ⅰ:对流天气环境场分析业务技术规范的改进与产品集成系统支撑技术. 气象, 2013, 39(7): 894-900.

[13] 蓝渝, 张涛, 郑永光, 等. 国家级中尺度天气分析业务技术进展Ⅱ:对流天气中尺度过程分析规范和支撑技术. 气象, 2013, 39(7): 901-910.

[14] Tian F, Zheng Y, Zhang T, et al. Statistical characteristics of environmental parameters for warm season short-duration heavy rainfall over central and eastern China. Journal of Meteorological Research, 2015, 29(3): 370-384.

[15] 王秀明, 俞小鼎, 朱禾. NCEP再分析资料在强对流环境分析中的应用. 应用气象学报, 2012, 23(2): 139-146.

[16] 樊李苗, 俞小鼎. 中国短时强对流天气的若干环境参数特征分析. 高原气象, 2013, 32(1): 156-165.

[17] 章国材. 强对流天气分析与预报. 北京: 气象出版社, 2011: 84-93.

[18] 曹艳察, 田付友, 郑永光, 等. 我国两阶梯地势的冰雹天气环境物理量特征. 高原气象, 2018, 37(1): 185-196.

[19] Craven J P, Brooks H E. Baseline climatology of sounding derived parameters associated with deep moist convection. National Weather Digest, 2004, 28: 13-24.

[20] Johns R H, Doswell C A. Severe local storms forecasting. Weather and Forecasting, 1992, 7: 588- 612.

[21] Weisman M L, Klemp J B. The dependence of numerically simulated convective storms on wind shear and buoyancy. Monthly Weather Review, 1982, 110: 504-520.

[22] Grams J S, Thompson R L, Snively D V, et al. A climatology and comparison of parameters for significant tornado events in the United States. Weather and Forecasting, 2012, 27: 106-123.

[23] Brooks H E, Doswell C A, Cooper J. On the environments of tornadic and nontornadic mesocyclones. Weather and Forecasting, 1994, 9(4): 606-618.

[24] Doswell C A, Evans J S. Proximity sounding analysis for derechos and supercells: an assessment of similarities and differences. Atmospheric Research, 2003, 67–68: 117-133.

[25] Przybylinski R W. The bow echo: observations, numerical simulations, and severe weather detection methods. Weather and Forecasting, 1995, 10: 203-218.

[26] Branick M L, Doswell C A. An observation of the relationship between supercell structure and lightning ground-strike polarity. Weather and Forecasting, 1992, 7: 143-149.

[27] Brown K A, Lemon L R, Burgess D W. Tornado detection by pulsed Doppler radar. Monthly Weather Review, 1978, 106: 29- 38.

[28] MacGorman D R, Burgess D W. Positive cloud-to-ground lightning in tornadic storms and hailstorms. Monthly Weather Review, 1994, 122:1671-1697.

[29] Stolzenburg M. Observations of high ground flash densities of positive lightning in summertime thunderstorms. Monthly Weather Review, 1994, 122:1740-1750.

[30] Carey L D, Rutledge S A. The relationship between precipitation and lightning in tropical island convection: a C-band polarimetric radar study. Monthly Weather Review, 2000, 128: 2687-2710.

[31] Lemon L R, Doswell C A. Severe thunderstorm evolution and mesocyclone structure as related to tornadogenesis. Monthly Weather Review, 1979, 107: 1184-1197.

[32] Davies-Jones R, Trapp R J, Bluestein H B. Tornadoes and tornadic storms. Severe Convective Storms. Meteorological Monographs, American Meteorological Society, 2001, 28(50): 167-221.

[33] Markowski P, Richardson Y. Mesoscale Meteorology in Midlatitudes. Chichester: John Wiley and Sons Ltd, 2010: 245-260.

[34] Markowski P M, Richardson Y P. The influence of environmental lowlevel shear and cold pools on tornadogenesis: insights from idealized simulations. Journal of Atmospheric Sciences, 2014, 71: 243-275.

[35] Bluestein H B. Severe Convective Storms and Tornadoes: Observations and Dynamics. Heidelberg: Springer-Praxis, 2013: 307-360.

[36] Schultz D M, Richardson Y P, Markowski P M, et al. Tornadoes in the Central United States and the “Clash of Air Masses”. Bulletin of American Meteorological Society, 2014, 95(11): 1704-1712.

[37] Markowski P M, Straka J M, Rasmussen E N. Direct surface thermodynamic observations within the rear-flank downdrafts of nontornadic and tornadic supercells. Monthly Weather Review, 2002, 130(7): 1692-1721.

[38] Markowski P M, Richardson Y P. Tornadogenesis: our current understanding, forecasting considerations, and questions to guide future research. Atmospheric Research, 2009, 93(1-3): 3-10.