亦公亦私的皇家书法鉴藏(下)

2018-05-19范丽娜

张 冰 范丽娜

书法艺术的发展最重要的动因是文化环境。

两次搜访天下:宋明帝与梁武帝

东晋末年,刘裕废晋恭帝自立,国号为宋。自此,南方经历了宋、齐、梁、陈四朝,共169年,即为南朝时期。此间政权更迭频繁,宋、梁两朝凡五十余年,齐、陈则仅有二、三十年之短祚,均是立足未稳便因皇室纷争而改弦易辙,期间每一次易主都伴随着血雨腥风。

南朝上承东晋余绪,上层社会的文化传统没有因政权的更迭而中断。若以文化之发展论,南朝在东晋的基础上做出了延伸和发展,在北方陷入异族统治,文化发展相对保守滞后的状况下,南朝对于中国文化传统,尤其是精英文化的接续、发展起到了重要的保护与过渡作用,成为了魏晋与隋唐之间重要的桥梁。而且,南朝时期对江南地区的开发也为此后中国经济、文化格局的发展打下了基础。

东晋时期,上层社会已然形成了士族色彩很浓的文化氛围,书法成为了他们生活中的重要内容。二王父子作为最优秀的书法家受到热捧很大程度上推助了社会的书法鉴藏风气。这种文化传统随着大批士族的后代以及权贵子弟延伸到了南朝。从书法史的层面而言,夹在东晋与隋唐之间的南朝并没有形成时代的高峰,善书者众而无时代之典型,众多的善书者中多为王氏子孙或门生,有文献记载的著名书家诸如羊欣、王僧虔、萧子云、智永等更多的是传承二王衣钵,延续血脉。东晋在书法史上的重要而特殊的意义被更多的浓缩在二王父子之上;再到后来,二王逐渐成为了传统经典的象征。准此,南朝更像是一个过渡期,至少它在北地文化相对荒芜保守的情况下,保证了魏晋新体书风的稳定发展。

在中国古代社会,书法艺术的发展最重要的动因便是文化环境了。尽管南朝时期的政治结构与东晋有了本质的区别,然而社会文化风气的嬗变毕竟有自身的规律。东晋时高门大族的门风修养、言谈举止都对后来的南朝产生了影响。宋、齐、梁三朝帝王均出身于“北府兵”,当他们得以篡位夺权之后往往效仿东晋高门大族,重文轻武。如此也就形成了南朝几代的上层社会重视文化的状况。其中多数帝王权臣对书法亦颇看重,君臣之间研讨书法,互相切磋,对这一时期书法鉴藏的深入起到了重要的推动作用。上有所好最直接的效应有二:其一是在皇帝周围聚集着一批耽精书法的官员与文士,其二则是皇家收藏以其特殊的优越性和向心力汇集珍萃。当收藏达到一定规模之时,如何避免混乱毁坏就成为了需要精心考虑的问题;如此,分类整理、装裱保存便成为了书法鉴藏活动的保障,在此过程中第其甲乙、辨其真伪的讨论和记录又成为了第一手的鉴藏研究材料,有着重要的参考价值。虞龢《论书表》、王僧虔《论书》、陶弘景与梁武帝往来论书法鉴藏之信札以及庾肩吾《书品》等等都是皇家收藏的直接产物,这些宝贵的资料是中国书法史上最早的一批书法鉴藏文献,是研究南朝书法以及古代书法鉴藏不可或缺的资料。

刘宋开国皇帝刘裕乃武将出身,于翰墨之事素无留意。这在重臣刘穆之眼中则成了有失国体之处,他劝说刘裕当留意翰墨:

高祖书素拙,穆之曰:“此虽小事,然宣彼四远,愿公小复留意。”高祖既不能厝意,又禀分有在。穆之乃曰:“但纵笔为大字,一字径尺,无嫌。大既足有所包,且其势亦美。”高祖从之,一纸不过六七字便满。①

刘穆之是刘裕的心腹之臣,他能够看到刘裕写字的问题并引导其改进的方法实际上是为了避免高祖因书拙而受到嘲讽,毕竟庶族出身会让帝王大臣显得有些底气不足。尽管刘裕算得上较有作为的皇帝,但书法方面的短板在东晋形成的人物品藻之风的影响下是很有可能招来讥讽的。

承汉魏以来崇尚文教治国之传统,高祖刘裕比较重视文化教育,曾诏立国学。刘义隆(文帝)博通经史,大刀阔斧的并建四学。他的文化修养和眼光要远高于他的父亲刘裕。刘义隆应该算是南朝第一位善书法的皇帝,《南史》载文帝善隶书;张怀瓘《书断》曰:“文帝规模大令,自谓不减于师……隶书入妙,行草入能。”②时人更有“天然胜羊欣,功夫少于欣”之说。《论书表》载:“朝廷秘宝名书,久已盈积,太初狂迫,乃欲一时烧除,左右怀让者苦相譬说,乃止。”③弑父篡位的刘劭太初年欲将朝廷积累下来的法书名迹一并焚毁,幸而为左右所劝止,武帝、文帝时期积累下来的皇家藏品才得以保存。

接下来的孝武帝刘骏亦留心翰墨,《书断》称其善正行草书,在位十一年里于四方募集佳书,全国各地进献之物鱼龙混杂,真伪难辨。前废帝刘子业荒唐的支撑了一年的龙位,景和(465)年间,宫中所藏一度有所散佚,后至明帝泰始三年(467)“料简旧秘”之时,下诏寻求景和年间散失的宝迹。明帝“好读书,爱文义”,其继位之后“乃使使三吴、荆、湘诸境,穷幽测远,鸠集散逸。及群臣所上,数月之间,奇迹云萃,诏臣与前将军巢尚之、司徒参军事徐希秀、淮南太守孙奉伯,料简二王书,评其品题,除猥录美,供御赏玩。”④有目的性的遣使搜求加上臣子进奉的效果非常明显,为了更好的赏玩存蓄,鉴定品第就显得非常必要了。虞龢与巢尚之、徐希秀、孙奉伯奉敕一同整理内府二王书迹,辨伪评点。从《论书表》的记录来看,相比于二王书迹,汉魏名家的遗迹较少:

大凡秘藏所录,钟繇纸书六百九十七字,张芝缣素及纸书四千八百廿五字,年代既久,多是简帖,张昶缣素及纸书四千七十字,毛宏八分缣素书四千五百八十八字,索靖纸书五千七百五十五字,钟会书五纸四百六十五字,是高祖平秦川所获,以赐永嘉公主,俄为第中所盗,流播始兴。⑤

二王缣素书珊瑚轴二帙二十四卷。纸书金轴二帙二十四卷,又纸书玳瑁轴五帙五十卷,皆金题玉躞织成带。又有书扇二帙二卷。又纸书飞白章草二帙十五卷,并旃檀轴。又纸书戏学一帙十二卷玳瑁轴,此皆书之冠冕也。自此以下,别有三品书,凡五十二帙,五百二十卷,悉旃檀轴。又羊欣缣素及纸书,亦选取其妙者为十八帙一百八十卷,皆漆轴而已。二王新入书,各装为六帙六十卷,别充备预。又其中入品之余,各有条贯,足以声华四宇,价倾五都,天府之名珍,盛代之伟宝。⑥

以纸和缣素为主要材质,包括飞白、章草在内的诸种书体,甚至还将二王“戏学”之类的东西加以整理修葺。概是出于“买王得羊,不失所望”的考虑,亦选取羊欣书迹之上乘者,作为二王的补充。朝廷之于书法收藏的举措客观上推动了国家的文化建设,是社会风气使然,同时也产生了重要的导向效应。

刘宋一期,皇室对于古贤书迹的收藏几乎未曾中断,尽管这期间的帝王多有昏庸残虐之辈,但大多数对书法的态度是积极的。这种态度也影响了众多王公贵族,如刘义宗(?—444),用今天的话说,刘义宗属于“暴发户”一类,不问贵贱,甚至在真伪难辨的情况下亦全收入囊中。由于没有鉴定专家作后盾,其中多有伪作惑之。如虞龢尝谓:

人间所秘,往往不少,新渝惠侯(刘义宗)雅所爱重,悬金招买,不计贵贱。而轻薄之徒锐意摹学,以茅屋漏汁染变纸色,加以劳辱,使类久书,真伪相糅,莫之能别。故惠侯所蓄,多有非真。然招聚既多,时有佳迹,如献之《吴兴》二笺,足为名法。⑦

南齐短祚,历八帝,二十三年。其中有明确善书记载的帝王为高帝、武帝和前废帝萧昭业。开国皇帝萧道成(高帝)对书画非常痴迷,书画赏玩已经是他闲暇生活中的重要内容。《历代名画记》中载高帝听政之余,将其以优劣差别来科检之古今名笔置于左右,旦夕把玩。高帝也是学王献之的,史载其“祖述子敬,稍乏筋骨”⑧。著名的“臣书臣中第一,陛下书帝中第一”的“君臣赌书”便发生在他与王僧虔(426—485)之间。王僧虔是小王一路继羊欣之后的又一杰出代表,同出一源使得高帝与王僧虔之间的切磋竞胜更多了些亲近感。《南齐书·王僧虔传》载:“太祖善书,及即位,笃好不已……示僧虔古迹十一帙,就求能书人名。僧虔得民间所有,帙中所无者,吴大皇帝、景帝、归命侯书,桓玄书,及王丞相导、领军洽、中书令珉、张芝、索靖、卫伯儒、张翼十二卷奏之。又上羊欣所撰能书人名一卷。”⑨另有张怀瓘《二王等书录》载:“齐高帝朝,书府古迹惟有十二帙,以示王僧虔,仍更就求能者之迹。”⑩两相比对,可见齐高帝时内府留存的法书名迹已经不多,他意图通过名门之后扩大藏品规模。武帝萧赜是南齐在位时间最长的皇帝(482—493),亦有书名,善行草书。萧昭业好“隶书”而得武帝青睐。南齐自文帝起,在位时间均不过四年,且易主之际往往伴随猜忌杀戮。及至永元三年,由于朝廷的动乱、皇帝的昏庸,一场大火祸及秘阁,大量经籍法书惨遭涂炭。《南史》载:“三年(501),殿内火。合夕便发。其时帝犹未还,宫内诸房閤已闭,内人不得出,外人又不敢辄开……其后出游,火又烧璇仪、曜灵等十余殿及柏寝。北至华林,西至秘阁,三千余间皆尽。”

萧梁国势自武帝后急转直下,武帝萧衍(464—549)靠着“俭过汉文,勤如王莽”(钱穆语)的态度支持了四十八年,为南朝一期在位最长的帝王,亦堪称令主。以政治才能论,萧衍“实非政事之才,故绝不能整饬纲纪”,包括皈依佛乘、醉心于琴棋书画之类本非明君之所为。梁武帝最大的贡献还是在文化建设方面,他在位期间,教育、经史、文学、书画、典籍等都得到了很大的发展,这与萧衍的个人喜好有很大关系,史称其“六艺备闲,棋登逸品,阴阳纬候,卜筮占决,并悉称善。又撰《金策》三十卷。草隶尺牍,骑射弓马,莫不奇妙。”由于皇帝的重视,皇室的典籍与书画收藏得到充实,故造就了“自江左以来,年逾二百,文物之盛,独美于兹”的局面。

《二王等书录》载:“梁武帝尤好图书,搜访天下,大有所获,以旧装坚强,字有损坏,天监中,敕朱异、徐僧权、唐怀允、姚怀珍、沈炽文等析而装之,更加题检,二王书大凡七十八帙七百六十七卷,并珊瑚轴织成带金题玉躞……及梁武帝鸠集所获,尚不可胜数,并珊瑚轴织成帙,金题玉躞,二王书大凡一万五千纸。”齐末大火将秘阁所藏损失殆尽,这对内府收藏的打击是相当大的。梁武帝搜访天下,又令专人整理。武平一曾感慨“右军之书,咸归梁室。”二王法书之外,其他名家书迹亦成规模,《陶隐居与梁武帝论书启》中云:“近初见卷题云,第二十三四,已欣其多,今者赐书卷第遂至二百七十,惋讶无已。天府如海,非一瓶所汲。”此外,萧衍与“山中宰相”陶弘景(456—536)就书法鉴藏方面的往来讨论于书史之上传为佳话,是研究南朝书法的重要资料。

正如吕思勉所言,梁武帝绝非精通政事之明君,他的自大、佞佛等问题最终导致了朝纲大乱,饿死台城。侯景之乱给萧梁带来的不只是战乱纷扰,社会动荡,同样给梁武帝辛苦创下的文化基业造成了致命的创伤。《书林纪事》载:“简文帝工行书,好蓄书画,侯景将乱,帝数梦秦皇焚天下书,既而内府书画数百函,后果煨灭与贼景。”自此以后,萧梁内府所藏元气大伤,也给后来的历史造成了永远无法弥补的缺憾。梁元帝萧绎工书善画,是南梁武帝之外在位时间较长的皇帝(3年),和他的父亲萧衍相似,他也是个投错了胎的帝王,才辩敏速、博通文史并精能艺事。《金楼子·聚书篇》载:“又就东林寺智表法师写得书法书,如初韦护军叡饷数卷,次又殷贞子钧饷,尔后又遣范普市得法书,又使潘菩提市得法书,并是二王书也。郡五官虞爵大有古迹,可五百许卷,并留之。伏事客房篆又有三百许卷,并留之,因尔遂蓄诸迹。”文中提到的散于市的二王法书很有可能是侯景之乱从宫中流出之物,经过元帝的倾力搜求又重新汇集到宫中。元帝承圣三年,西魏进军江陵,在出降之前,元帝做了一件斯文尽丧的事情:“承圣末,魏师袭荆州,城陷,帝将降,其夜乃聚古画法书及典籍十四万卷并大小二王遗迹,遣后阁舍人高善宝焚之,吴越宝剑,并将斫柱,乃叹曰:‘萧世诚遂至此矣,文武之道,今夜穷乎!’历代秘宝,并为煨烬矣。周将于谨、普六茹忠等捃拾遗逸凡四千余卷,将归长安。”可能是元帝太在乎法书名画了,他不忍付之于人而欲携之同归于尽。最后仅从煨烬中抢救出四千余卷。只是这四千卷珍宝并未悉数归于朝廷,而是被经手的大臣收为私有。这著名的“元帝之火”成为了侯景之乱之后对南朝内府收藏的一次无可挽回的致命打击。

陈历五帝,三十三年。侯景之乱后,南方的贵族门第羸弱澌灭,至此,南朝经过了三个王朝的折腾以致苟延残喘之势;而北方则渐渐显出新的机运。在书法史的叙述中,陈朝除右军嫡孙智永之外是没有太多亮点的,既无辈出之名家,亦无影响深远之事件。尽管陈朝武帝、文帝、后主皆有书名,恨未脱南朝继嗣之争的祸源,三十年的时间无甚可言者。继侯景之乱及元帝之火后,内府所剩无几的藏品(约四千件)被运往北地。所以,对陈朝武、文二帝来讲,没有接受梁内府的浩瀚珍遗是极其遗憾的。如历代开国君主一般,在内府空虚的情况下会想尽办法四处搜访,集民间之力以充内府。武帝陈霸先登基之后忙于平定支离破碎的江山,未暇旁顾,及至文帝方得留意文事。《历代名画记》载:“陈天嘉中,陈主肆意搜求,所得不少,及隋平陈,命元帅记事参军裴矩、高颎收之,得八百余卷。”文帝搜访所得一方面包括民间私藏品,另一方面还有盗墓所得,《陈书》云:“是时,以奉昭烈祀初,东征北军于丹徒,盗发晋郗曇墓,大获晋王羲之书及诸名贤遗迹,事觉,其书悉入于秘府,帝以伯茂好书,赐之,由是大工草隶。”盗墓的初衷更主要的是为了钱财宝物,发现王羲之等名家书迹是很偶然的,也是很幸运的。当然,这种不期而遇的幸运也是书法鉴藏的一部分。庆幸的是这一批重新搜集的珍迹没有再遭兵燹荼毒,顺利移交到了隋朝廷。

南朝押署(局部)取自《万岁通天帖》

鉴定与装潢:内府书法整理工作的开端

东汉和魏晋的书法鉴藏行为的重心在藏,收藏好的书法更主要的目的是通过把玩来达到审美上的愉悦。随着鉴藏群体逐步扩大以及书法艺术自觉的不断深入,自南朝起,在帝王的推动下,收藏法书名迹成为了朝廷文化建设的一个重要部分,鉴的意识(准确说是鉴别)已逐渐凸显。

前文有述,无论是个人兴致,还是出于延续朝廷文化建设传统的目的,帝王对书法收藏的介入开始成为推动书法鉴藏发展的主要动因。随着内府收藏规模的扩大,整理、鉴别、保存工作便要由专门的机构和人来负责。这些人将工作记录汇报给皇帝的报告便成为了我们了解当时书法鉴藏状况的重要参照,虞龢《论书表》即为典型,其中详细记录了宋明帝时期内府收藏的过程、数目以及如何分类保存等基本情况,其中还体现了虞龢对于书法艺术规律的认识。按《梁书》所记,梁武帝曾在天监初年命殷钧为秘书郎料简西省法书古迹,以达到“品题优劣,除猥录美”的目的,为皇帝赏鉴法书提供参考和便利。

凡雅好此道的帝王身边往往聚集着精于书法的人才,他们之间的交流常常能够擦出火花,所讨论的问题也更加细致,具体到某一件法书的真伪判断,书家风格之间的优劣差殊等等。梁普通四年(523),萧衍命袁昂(461—540)撰写《古今书评》,评点善书者二十五人。其中对“钟张二王”四贤的总结开启了书法史上的一个重要命题。在萧衍与陶隐居的往来信札中,具体讨论了关于当时名家书迹鉴藏的事例过程。重点讨论了王羲之法书的真假问题,另外对王献之、钟繇的法书也有一些讨论。萧衍并非一般知书者,而是有着相当书写经验和审美水准的“行家”。他对钟繇、王羲之作品的风格知之甚深,对真伪及仿书、摹书的鉴别颇有心得。在君臣二人讨论的问题中,影响最著者当为“画龙画虎”之说。

这种重心的转换亦是“鉴”的意义不断丰富的过程,在此前“鉴赏”的基础上又增加了“鉴别”的意义。这是皇家收藏规模扩大以及相关整理品第工作直接促动的。这是一个自然的过程,亦是书法鉴藏行为开始牵动社会利益的表徵。

在南朝内府整理大量蒐集而来的法书作品的过程中,除了优劣品第之外,如何更好的保存,进而分类整理,剔除猥劣便成为了首要考虑的问题。由于数量不多,此前对法书手迹的保存相对较为简易,如东晋藏品甚富的桓玄,仅仅是将二王的正书和行书各为一帙而已,确实也没有必要做更细致的区分。到了刘宋时期,在宋明帝的要求下,以虞龢为首的几位精于赏鉴的文臣开始着手重新品题整理。据《论书表》可知,孝武时,徐爰所做的治护工作弊病甚多,纸张长短各一,参差不同以致“披视不便,不易劳茹,善恶正草,不相分别”,而且还指出此前搨书使用薄纸而容易绉起的问题。虞龢等人有针对性的进行了改进,统一用纸的尺寸并裁剪齐整,以二丈为度设定了编集标准,并在编排之时果断删除了品相恶劣者,将言无次第者统归入“戏学部”。如此,便将优劣分殊,卷帙清晰整饬,不易混杂凌乱。更进一步,在具体编排的过程中,还充分考虑到了观赏者的阅读心理,“凡书虽同在一卷,要有优劣,今此一卷之中,以好者在首,下者次之,中者最后。所以然者,人之看书,必锐于开卷,懈怠于将半,既而略进,次遇中品,赏悦留连,不觉终卷”。这种精心的构思当然有讨好皇帝的考虑,然而我们更应该看到这种意识的出现已经开始考虑鉴赏主体的心理因素,利用法书优劣参差的水平差异和心理起伏来达到最佳的观赏效果。为了更加便利的区分不同水准、材质的法书名迹,以珊瑚、金、玳瑁、旃檀等材质的卷轴为标识进行装裱,并“金题玉躞织成带”,条贯分明。刘宋一期虞龢等人的整理思路和方法在中国古代书法鉴藏史上具有里程碑的意义,其所设计的标准尺度及分类保存的形式开此后法书名迹庋藏之先河,影响巨大。

凭藉萧衍的经营,梁内府藏珍堪称浩瀚,天监年间,萧衍命朱异、徐僧权、唐怀允等对所藏法书做了重新的检阅,“以旧装坚强,字有损坏”为由将旧装卷帙析而装之,重新题检。沿用了刘宋时的方法,将数百卷二王书法“并珊瑚轴织成带,金题玉躞。”

此外,这一时期开始出现鉴定内府法书名迹的专家负责制度——押署,即皇帝钦点的鉴定专家要在过眼的法书之上署名。此举尤其在齐梁之后蔚成风尚,张彦远《历代名画记》中共统计南朝鉴识艺人二十一人,其中萧梁占到十四人之多:

前代御府,自晋宋至周隋,收聚图画,皆未行印记,但备列当时鉴识艺人押署。

宋 张则、袁倩、陆绥。

齐 刘瑱、毛惠远。

梁 沈炽文、唐怀允、徐僧权、孙子真、庾于陵、法象、徐汤、孙达、姚怀珍、范胤祖、江僧宝、满骞、陈延祖、顾操。

陈 杜僧谭、黄高。

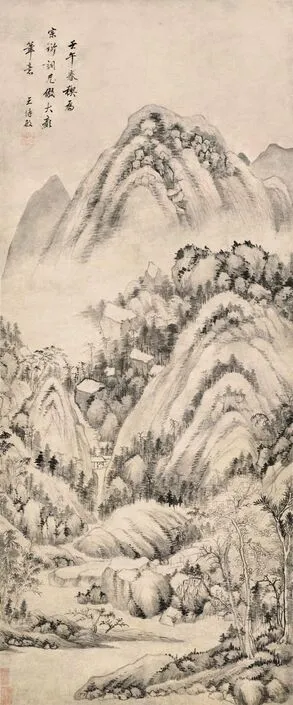

八大山人《疏林欲雪图纸本水墨》,125.9厘米×45.5厘米,上海博物馆藏

王时敏《仿大痴山水图》,纸本水墨,121.4厘米×50.2厘米,上海博物馆藏

梁朝庞大的押署人队伍一方面和萧衍有关系,同时也说明了其时内府藏品数目之巨。刘宋时期,明帝命虞龢等人已经做了一次较为系统的梳理和鉴别,梁朝对法书名迹的重新检阅从体系上没有做出大的调整,而押署制度的充分实施是萧衍在刘宋整理工作基础上的又一推进。

书法之商品属性的初步显现

严格意义上说,南朝之前,类似书法交易性质的现象并不多见,东晋时期康昕和惠式道人以己书混为二王书货于市算是较为典型的例子了。说到底,彼时书法收藏虽然流行于上层士人之间,亦于社会风气多有浸染,而书法手迹的流通更多见于在权力、人情等场域充当雅贿的筹码或特定意义的纪念。

进入南朝,在各朝皇室的推动下,整个社会对法书收藏的关注和参与都更进了一步。又,分裂动乱的环境使得古来的贱商思想失去了原有的影响力,南朝时期的商业有了很大的发展,且大大超越了北地,《隋书·食货志》载:“以此人竞商贩,不为田业。”这就为书法的交易提供了一种氛围,同时也为作伪充市提供了温床。

天府搜求法书名迹自有其难于比拟的权力和诱惑力,非私家之所能及。如此,对于私家来说,金钱便是获取法书名迹的最便捷的媒介。《南史》记萧子云尝遇百济求书使者,遂“停船三日,书三十纸与之,获金货数百万”。由此可见,百济人为得萧子云(487—549)手迹付出的代价是相当大了。名家手迹自是价值不菲,而底层社会也有一批书生以此计活,陶弘景之父陶贞宝善稿隶书,因家贫而以写经为业,以王献之一路的羊欣、萧思话为法,一纸值价四十。佛教在南朝的发展可谓盛极一时,寺庙往往能够得到皇帝的大力支持和达官贵族的施财,加之百姓竭财以趣佛,破产以趋佛,寺庙经济资产丰沃。出于宣传教义的需要,寺庙养活了一大批似陶贞宝这样以写经为生计的人。若略成体段,便可以像陶贞宝那样货书于市了。

前文有述,南朝历朝皇室都有搜集法

书名物充牣天府的举措。而每逢鼎革之际,内府珍品往往毁灭散佚,新朝皇帝又要重新于民间搜访。在此过程中,到民间集市上回购散落之物往往有所收获。梁元帝时,便遣范普等人市得二王书,可见当时在民间市场上,常有法书古迹的交易。公家收藏以外,法书名迹作为修养和实力的象征往往为权贵所垂青。刘宋时期的新渝惠侯刘义宗非常爱好书法,“悬金招买,不计贵贱”,这种需求的态度势必会驱使一些人从事法书名迹的流通,同时这种不计贵贱的渴求心态也会刺激一些人作伪充市,这种目的性极强的摹学、做旧与后世专门经营伪作乱真的性质是无异的,也充分说明了南朝时期,法书名迹已经纳入到文化市场的消费体系中,它的价值也基本得到了社会的认可。

南北交流与藏品易主

自道武帝拓拔珪于公元386年建立“元魏”,公元439年,太武帝拓跋焘基本平定了北地,直至公元581年杨隋王朝的建立,其间近二百年的时间里,北方经历了北魏、东魏、西魏、北齐、北周几个时期,这一阶段统称北朝,上承汉魏之传统,下开隋唐之新境。在不断的磨合中,拓跋氏越来越认识到汉文化的重要性,整个北朝的基调也是诸代都在极力的向汉文化靠拢。

随着南北文化交流的不断深入,一批南地书家迁徙至北朝,带去了先进的书写观念、形式和书迹,给北朝厚重的书法精神带来了新鲜的刺激,这为日后的南北融合打下了伏笔。到了后来,随着南北交流和战争所获,一批南朝内府之物才辗转至北地。即便如此,大部分珍品法书也没有充牣内府,而是流入到一些高官权臣之手。

尽管北地无甚法书名迹流传,亦没有江南书法鉴藏之风气,汉魏时期已然形成的对文字书写的重视以及对善书者的尊重还是延续了下来。譬如北齐策秀才的考试就极为看重书写的能力,以致于出现了令人咂舌的规定:“书有滥劣者,饮墨水一升”。北魏尤重崔、卢二家书名,两个家族都属北地望族,有着厚重的家学渊源与传统。十六国时期的崔潜(崔浩之祖父)便有善书之名,《魏书》云:“始玄伯父潜为兄浑诔手笔草本,延昌初,著作佐郎王遵业买书于市而遇得之。计诔至今,将二百载,宝其书迹,深藏秘之。武定中,遵业子松年以遗黄门郎崔季舒,人多摹搨之。左光禄大夫姚元标以工书知名于时,见潜书,谓为过于己也。”“人多摹搨”说明了时人对名家书迹的珍视以及对书法的重视;此外,这段文献还透露出一个消息,王遵业是在集市之上偶遇崔潜手迹并宝藏之,这至少说明当时北地有这样买卖典籍法书的专门市场,应该是以书籍图典为主,法书手迹只是夹杂其中。另,《魏书》载崔浩(381—450)很好地维护了家族在书法之上的名声,“世宝其迹,多裁割缀连以为楷模。”这种现象亦是当时社会中追捧名家书迹的一个缩影。

王鉴《长松仙馆图》,纸本设色,138.2厘米×54.5厘米,故宫博物院藏

南北分治不可能阻绝两地的交流,南地重视法书鉴藏的风尚势必对北方产生或多或少的渗透影响。北朝政府经常以派遣使者为外交途径赴南地了解制度、风尚、民俗、音乐等礼乐文化的内容,通过使臣的反馈来补充自己的不足。这一环节中,东晋、南朝特别盛行的书法鉴藏风气一定会反馈到北地朝廷,潜移默化地产生影响。又,据史书载,此间由南地进入北地之有善书名者有李思穆(工草隶)、刘芳(笔迹称善)、柳僧习(善隶书)、王世弼(善草隶书)、庾导、王褒(514—577)(名亚子云)、毛喜(善草隶)、谢贞(工草隶虫篆)、萧退等人。这些人到了北地势必会于书法产生或多或少的影响,其中最著者当属王氏后人——王褒。王褒入关之后以其卓越的声望得到了北朝皇帝的器重,一时间成为诸王公贵游竞相师法的对象,使得赵文深书法被遐弃;后来赵文深也转习王褒,反落得邯郸学步,遭人讥讽。由此揆之,北朝上层社会应当存在书法传习的风气,当王褒以王氏后人、著名书法家的身份将南朝新风带入北朝之后,遂打破了北地的保守。王褒入关之时极有可能携带了一批法书名迹,唐代武后朝进献王氏一门书翰的王方庆是王褒的后人,《万岁通天帖》有可能就是王褒携带入关从而保存下来的。可以说,经过朝廷多年的经营和政策导向,北朝对南朝文化的态度是相当开放的,也是很感兴趣的。所以包括书风、书法观念、教材、书法鉴藏风尚等都在随着两地交流的渗入而产生越来越大的影响。《魏书》载:“彝兄顺,字子和。九岁师事乐安陈丰,初书王羲之小学篇数千言,昼夜诵之,旬有五日,一皆通彻。丰奇之。”尽管这段文献侧重元顺短时间内将《小学篇》的精义通彻领悟,但是应该看到该《小学篇》应该是集王羲之字所成,当由南地流传而来,成为蒙学经典。从长远计之,这种影响才是最深刻的。

南朝自侯景之乱以后元气大伤,政局混乱且无英武明君,国势靡弱给了北朝可乘之机,战争的胜利同时给他们机会将南朝内府遗珍转运至北地。

及定淮南,凡诸赀物,一毫无犯。唯大收典籍,多是宋、齐、梁时佳本,鸠集万馀卷,并顾、陆之徒名画,二王已下法书,数亦不少,俱不上王府,唯入私门。及还朝,颇以饟遗贵要,物议以此少之。

及军还,诸将多因虏掠,大获财物。瑾一无所取,唯得书两车,载之以归。或白周文曰:“唐瑾大有辎重,悉是梁朝珍玩。”周文初不信之,然欲明其虚实,密遣使检阅之,唯见坟籍而已。

这些未被战火涂炭的遗珍在北方保存了下来,后来流入杨隋内府。

石涛《蒲塘秋影图》,纸本设色,77.6厘米×139.7厘米,上海博物馆藏

隋炀帝的功与过

经历了四百年的分裂,继汉代之后又一次一统南北,隋代为巩固统一帝国,制定了一系列的政治经济制度、文化政策,只惜框架初具而未能持久。后来为唐代政府所受益。正如钱穆先生所言:“唐制即隋制也,惟运用者之精神特为有殊耳。”准此,以历史学研究为参照,一般的书法史叙述亦惯以视隋唐为一局,盖因隋代书法承前启后之态势,及其国祚短暂之故。

杨隋内府所藏书画一方面来自前朝遗珍,一方面乃搜集于天下。杨坚(隋文帝)在公元589年灭陈之时便接收了陈内府的藏品,命裴矩、高熲收得法书名画八百余卷。杨广(隋炀帝)在位之时亦注重文治,出台了一系列文教措施,继续购求天下遗书、恢复了一度废止的书学、算学等,推动了文化的发展。登基之前长年驻守江都,修学聚书,加之其妻萧后的影响,使得他对于南方文化新风的热爱几至痴迷。这种痴迷的一个典型表现即是对法书名画的赏玩,迁都洛阳之后,隋炀帝专门为存放法书名绘建造了“妙楷台”和“宝迹台”;甚至在外出巡幸之时也要置之左右,不幸的是在南巡扬州途中装载书画的船只失水,大部分藏品被毁。幸存的一批在隋炀帝被杀后落到宇文化及手中,后又为窦建德所得,而被留在洛阳的内府藏珍则为王世充所获。

隋文帝励精图治,为经济发展打下了很好的基础,“其国计之富足,每为治史者所艳称。自汉以来,丁口之蕃息,仓廪府库之盛,莫如隋”。隋炀帝很想在文帝的基础上再将帝国盛业推进一步,然事与愿违,仅仅三十余年的时间里,国家的主要精力都置于平乱、建都、交通、征战等方面,纵有心于文事,奈何国运促短,未遑营构。

王原祁《仿倪黄山水图》,纸本设色,96厘米×45厘米,上海博物馆藏

注释:

①沈约《宋书·刘穆之传》(卷四十二),中华书局,1974年版,第1305页。

②张怀瓘《书断》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第279页。

③虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第44页。

④虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第38页。

⑤虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第38页。

⑥虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第40页。

⑦虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第37页。

⑧张怀瓘《书断》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第299页。

⑨萧子显《南齐书》,中华书局,1972年版,第596页。⑩张怀瓘《二王等书录》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第147页。

吕思勉《两晋南北朝史》,江苏人民出版社,2014年版,第429页。

姚思廉《梁书》(卷三),中华书局,1973年版,第96页。

李延寿《南史》,中华书局,1976年版,第226页。

张怀瓘《二王等书录》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第147页。

武平一《徐氏法书记》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第114页。

陶弘景《陶隐居与梁武帝论书启》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第47页。

马宗霍《书林纪事》(卷一),文物出版社,1984年版,第283页。

萧绎《金楼子·聚书篇》(卷二),《文渊阁四库全书》(第848册),台湾商务印书馆,1983年版,第821页。

张怀瓘《二王等书录》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第148页。

张彦远《历代名画记》,卢辅圣编《中国书画全书》(第1册),上海书画出版社,2009年版,第138页。

姚思廉《陈书·始兴王伯茂传》,中华书局,1972年版,第359页。

虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第39页。

虞龢《论书表》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第40页。

张怀瓘《二王等书录》,《法书要录》,人民美术出版社,1984年版,第147页。

张彦远《历代名画记》,《中国书画全书》(第1册),上海书画出版社,2009年版,第129页。

魏征《隋书》,中华书局,2011年版,第689页。

李延寿《南史》,中华书局,1976年版,第1075页。

萧子显《南齐书》卷四十二载江祏“以外戚亲要,势冠当时,远致饷遗,或取诸王第名书好物。”这一时期,在朝廷的带动下,整个社会开始关注法书名物的价值。

杜佑《通典》(卷十四),《文渊阁四库全书》(第六○三册),台湾商务印书馆,1983年版,第158页。

魏收《魏书·崔玄伯传》(卷二十四),中华书局,1975年版,第624页。

魏收《魏书·崔浩传》(卷三十五),中华书局,1975年版,第827页。

魏收《魏书·任城王云传》(卷十九中),中华书局,1975年版,第481页。

李延寿《北史·辛术传》(卷五十),中华书局,1974年版,第1824页。

李延寿《北史·唐瑾传》(卷六十七),中华书局,1974年版,第2356页。

钱穆《国史大纲》(上册),商务印书馆,1996年版,第386页。

钱穆《国史大纲》(上册),商务印书馆,1996年版,第376页。