沈从文:创造“我”,认识“人”

2018-05-18蒲实

蒲实

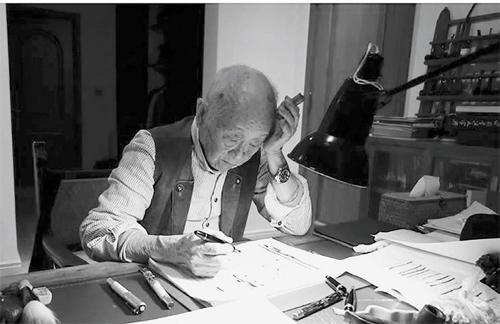

1979年11月6日,作家、古文物专家沈从文出席中国文学艺术工作者第四次代表大会

山:复杂幽深

沈从文的墓在凤凰县城南边沱江畔的听涛山。去的时候下了细雨,豆绿色的沱江水上笼罩着薄薄的烟,渡船载着游客流动在水中央。雨下得密时,河岸边岩坎上有家咖啡厅,上去小坐躲雨。静坐看雨间,忽听坎岩那道门的另一侧有游人说着话走过,循声看见,那里还有个后门,敞向另一条小街。那条小街比沿河路高,出门不用下台阶。走在沿河路时看不到那条街的任何情形,进来时也未注意房子背后还有个不引人注意的小门。待到雨小了,从那个小门出去,又是未曾想到的景象。刚才还只看到了街面,现在知道了,那条街原来是条石板路窄巷,很长,两边延伸看不到尽头,两边开满了餐厅、咖啡馆、酒吧和客栈。刚才待的那家咖啡厅的背面,现在又融入这条窄巷,成了门脸。若再回到河岸边走,想必会开始想着已见过的这条窄巷,它在房子背后看不见,但复现在记忆中,与沿河路重叠。向人问路,如何走去沈从文的墓地,说正是沿这条窄巷走。走到某个地方,巷子靠河那一边的房子到了尽头,沱江水出现在视野里,想象就回到了之前在窄巷里走的情形,沱江水也在那里平行地流淌延续。

不久就到了听涛山下。沿山路走到半山深处,沈从文就长眠在那里。那只是一块天然的五彩石,周围铺了一些鹅卵石,都是故乡的石,有不少人刚来献过花。山中很幽静,竹篁里大概是黄鸟在环绕着轻声叫,无处不在,但又不见其形。向沱江水对面的那延绵山峦远眺,山腰上散布着层叠的灰砖斜屋顶现代民居楼,沱江被密林遮住了一大半,只露出小小一块,一艘渡船泊在对岸边,河水来和去的全貌却在思维中流淌过。墓地周围还有几条分岔的山路。其中一条山路把人引到高处一户人家,有个带围栏的小院,住着一只金渐层猫儿和一只秋田犬。金渐层有点胖,却爱好爬上樹,歇在树枝上,做着只小鸟的轻盈的梦。梦深了,它就从树枝中段起身,往更梢处走去,一爪滑了下,立即牢牢抓住脚下,树枝颠簸颤抖起来。它不那么从容地想往回走,发现比来路难。主人从屋中出门来,不甘心的猫儿被从树上扯了下来。她邀请我去小院里坐,有个小图书馆,可以读书。我想看看山,就谢绝了。这时,院落里出来个年轻人,牵着秋田犬下山遛狗去了。

沈从文和张兆和在凤凰沱江边听涛山的墓

沈从文1982年到1983年间写过一篇《凤凰观景山》,是未完成的遗作,那山就在东南边,但具体是哪座,问过的凤凰人大多不知。百年前,那观景山上原本有个控制着全县城的山砦,山砦上有石头垒成的碉楼,住着一排属于辰沅永靖兵备道的绿营战兵,维持治安。沈从文童年记忆里,是他祖父和叔祖父逃荒到县城时,到关前歇脚屁股下感觉到的“极冷”,“用手摸摸,才明白全是人头”;兵备道也是杀苗人造反者的。到了沈从文刚好知道“人生”时,正值辛亥革命,他看的全是杀人,无处不是血淋淋的人头和死尸,看杀人是日常生活的一部分。我远眺去,沱江水依然在重山间静静流淌,只是这美景之下,有一个残酷杀人和恐怖死亡的影子。沈从文纯净之美的文学作品实则浸润在悲哀和痛苦中,只是极不易察觉。多年研究沈从文的张新颖告诉我,“一个地狱般生活中的人对美的向往”,恰是沈从文作品中的层次和重量。

另一条山路通往没有人家的深处。山路转到一处,有一片视线从各处都无法穿透到外面的竹林,只闻林间鸟语。侧耳倾听,江面上远远飘来些游客的人声。沈从文写翠翠死去的父母亲,未认识以前“一直在白日里对歌,一个在半山上竹篁里砍竹子,一个在溪面渡船上拉船”,翠翠是这种歌唱出来的。到凤凰才了然,这不见其人,却久闻其歌的心灵之爱,是山林的空间才能孕育出的意境。也是在这样的意境中,翠翠的梦中灵魂“为一种美妙歌声浮起来”,各处飘荡,“上了白塔,下了菜园,到了船上,又复飞蹿过悬崖半腰”,跟随她的游目充满音韵。翠翠在梦中摘取的虎耳草,也是沈从文最喜欢的草,沅水行舟仰头望山崖时随处所见的植物。她摘了一把虎耳草,“可不知道把这个东西交给谁去”。这如梦似幻的空灵想象,是从沈从文恐怖和困苦的生活经验的厚重底子上飞起来的。沈从文去世后,张兆和在北京家的阳台上摘了不少花花草草,她最喜欢的是一盆虎耳草,种在一个椭圆形的小钧窑盆里。

凤凰的沈从文故居

回到五彩石的墓时,感觉有些不同起来。上方传来一两声狗儿的低吠,像是发现了路边好奇的事物,产生了一个疑问。我便知道,遛狗的年轻人正带着秋田犬回山上去了,他俩在我脑海中留下的那个影像正行进在山间小路上。这不正是王维《鹿柴》中的情形吗?“空山不见人,但闻人语响”,鹿柴正是一所山林幽深处的房子。再读五彩石上沈从文的手迹刻录:“照我思索,能理解‘我;思我思索,可认识‘人”,对“返景入深林,复照青苔上”的意境也有了新的一重认识。“鹿柴”作为王维在深山中的住所,成为一个不仅幽深,而且空寂的意象。沈从文这个从山城来的“乡下人”的小宇宙,不是一般意义上的“乡下人”,也不是一个与城市二元对立的身份。如果说博尔赫斯在自我心灵的探寻途中,于布宜诺斯艾利斯的城郊迷失于身份的镜像迷宫,最终在梦魇里找到因恐怖而扭曲的哥伦布大道和特里斯特勒罗伊别墅,和西方一样,把罪恶与死亡作为最深层的人性,从而去净化心灵;那么,沈从文在他的“乡下人”身份中思索“我”也思索“人”,于湘西世界找到的是纯粹的抒情诗,虽有心受伤后的痛楚,却因吸入生命的能量,形成朴素的激情——这是沈从文在写《边城》时看到的人性底色。

沈从文写人的视角很独特的,是他“乡下人”的目光。《从文自传》里《怀化镇》那一篇,有一处这样的描写,写怀化镇烟馆门前坐的一个40来岁的妇人。“见兵士同伙夫过身时,就把脸掉向里面,看也不看,表示正派贞静。若过身的穿着长衣或是军官,便巧妙地做一个眼风,把嘴角略动,且故意娇声娇气喊叫屋中男子为她做点儿事情。”沈从文写出这个,是因为“我同兵士走过身时,只见她的背影;同营副走过时,就看到她的正面”。这里面的文字,空间层叠,时而遮挡时而通透,连声音的方向都满是流转的心思,就像穿行于凤凰的山路中。而他对于这富于人性的姿态,始终没有丑恶感觉,只觉得是“人”的事情,都很欣赏。那时他随部队行走湘西,“除了看杀人,似乎没有什么可做的”,目睹的都是“死”。他描写很多人之将死前的神情,“看着些虽应死去还想念到家中小孩与小牛猪羊的,那份颓丧、那份对神埋怨”,永远难以忘怀。他是在死亡之上去看“人”的,生命是那么美好。

虹桥上招揽游客穿苗族服饰照相的人

读《边城》,沈从文所构建的湘西世界中,这个茶峒小城的风土人情、人物的纯善心灵和爱情故事自然吸引人。但这里面有个向“悲剧的深渊”发展的深层力量,是难以察觉到的。天保大老退出了赢得翠翠的歌唱比赛,离开时坐下水船被淹死,二老不再信任老船夫,爱情悲剧就向深渊发展了。这里的一切都充满善,每个人心都晶莹剔透,每个人都爱着人也渴望爱,充满完美高尚的希望——翠翠的父母亲相互爱着,老船夫爱翠翠,翠翠爱爷爷,天保和傩送相互有兄弟爱,天保和傩送都爱翠翠,翠翠和傩送相互爱着,最后的结局却是翠翠的父母亲都自杀而死,天保被淹死,老船夫带着不安和愧疚离开人世,傩送和家里斗气离开,在小说结束时也不曾回到茶峒来,翠翠还在等待。每个人都出于善良的动机,却“到处是不凑巧”,“爱情”总是不在“正确的时间”因“正确的人”相遇而发生。为什么“时间”总是与“命运”错位?

凤凰沱江上的渡船,现在主要是载游客观光

沈从文追寻这个问题的答案时,他观照的是一个更大的命题。他在《〈边城〉题记》里写道,他的这本书只预备给“在说谎造谣消息达不到的社会里生活”,而且“极关心全个民族在空间和时间下所有的好处与坏处”的人。他从而期待他的读者有理性,这理性基于“对中国现社会变动有所关心,认识这个民族的过去伟大处与目前堕落处,各在那里很寂寞的从事于民族复兴大业的人”。而这个“全个民族的空间和时间”何处去寻找?在《习作选集代序》中,沈从文写到过他的文学理想:“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致、结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是‘人性。”这是他“乡下人”的理想:让这座小庙从中国这片土地上生长和建造起来。他说《边城》近于一个“小房子”的设计,用料少,占地少,既经济又不缺少空气和阳光,透过这个与“鹿柴”神似的“小房子”,可以看到“全个民族”。张新颖说,凤凰和湘西“聚集的东西和拉开的空间对沈从文影响很内在”,这种影响内化到了他的写作中。他不是有意识地采用哪种写作方法,而完全来自于他的生活空间。这所“小房子”,如凤凰的重山一样复杂幽深,曲折婉转。

而凤凰,还有水。

水:流转之美

从沈从文的墓地下山时,天色已晚。从来路的小窄巷走,酒吧餐厅全已热闹起来。去的时候赶路,回来才留意到,这小窄巷靠山的那一侧,还有许多狭窄的甬道,通往山里更深处和高处的房子。沿着一个很窄且狭长的甬道往山里钻,两旁山墙上有扶手和电灯,很现代的设施,一眼望去看不到有什么,估计房子都藏在拐角处或墙内。拾级而上三十几步石阶,墙凹进的地方有一个客栈的牌子,走进去豁然开朗,是开阔的阳台,养着许多花花草草,可以俯瞰凤凰古城。阳台另一侧又有台阶,又可以通往更深更高处。從客栈出来再往上走,拐角处出现一条路,向左延伸,又把人往高处领,沿路有不少分岔小径,通往一些私人带院落的房子。从这里回过头往远处看,凤凰又是另一番模样,河水不见了,只见万家灯火的楼群之后就是对岸一座山,而河流动在印象里的两山之间,是一条想象凿出来的河,正向下游流去。

1929年,(左起)沈从文兄妹四人与母亲在上海合影

往回走,进了一家清寂的酒吧。旅游季还没有到来,这里又藏得深,只有三个女孩坐在离门不远的桌子上,听另一个女孩在舞台上边弹吉他边唱歌。走进去坐下,听她一曲接一曲地唱。虽然只有四个客人,她工作的责任还是要履行,就像《边城》里的老船夫一样。老板很亲切,邀我们各自唱两曲,弹吉他的女孩很投入地伴奏,几个人就认识了。各自唱完后,又还是吉他女孩一个人弹唱下去。有一次她口干了,喝了口水,说:“今晚还是唱到11点半。”客人们之前都不知道酒吧几点打烊,现在知道了,就不约而同想,“她要这样一直为我们几个唱到11点半啊!”于是快到11点,人就开始一个接一个起身互道“晚安”离开,酒吧人也就提前打烊了。走出来,忽觉方才有种时间倒流之感。这之中,却有一份好意在。

沈从文在沱江河边长大,很爱水。20岁时他写:“我感情流动不凝固,一派清波给我的影响实在不小。……我学会思索,认识美,理解人生,水对于我有极大关系。”后来又写:“水教给我黏合卑微人生的平凡哀乐,并做出海扬帆的美梦,刺激我对工作的渴望,以及超越普通人的得失,追求理想的热情洋溢。”他的生命、情感,全都留在了那个给他生命、知识和智慧的湘西。

1923年,到北平开始闯荡文坛的沈从文

还没有从洞庭湖出来“读一本大书”之前,他对水之美的热爱,在他于川东过了将近半年,又返回湘西保靖,到统领官陈渠珍身边做书记时,随职务更动,触发了无声而剧烈的精神活动。他住的房子是个大会议室,有四五个大楠木橱柜,约百来轴自宋及明清的旧画,几十件铜器和古瓷,还有十来箱书籍,一大批碑帖,还有一部《四部丛刊》。这些书籍需要安置,“书籍的秩序,书籍的表面”,全由沈从文安排。他在《从文自传》里写,他成天翻来翻去,在历史中被“人类智慧的光辉”所吸引、所启明,“无事可作之时,把那些旧画一轴一轴的取出,挂到壁间独自来欣赏,或翻开《西清古鉴》《薛氏彝器钟鼎款识》这一类书,努力去从文字与形体上认识房中铜器的名称和价值。再去乱翻那些书籍,一部书若不知道作者是什么时代的人,便去翻《四库提要》”。就像童年在水中嬉戏和在沅水行舟一般,他“对于这个民族在一段长长的年分中”,“用一片颜色,一把线,一块青铜或一堆泥土,以及一组文字,加上自己生命做成的种种艺术,得了一个初步普遍的认识”。张新颖在《沈从文的前半生(1902~1948)》中写道:“生命流转至此,得遇这样一个悠长、阔大的世界,是沈从文的幸运。”

934年,沈从文与张兆和在北平

1923年,他进了城,坐在屋中,耳朵里听到的,不是都市大街的汽笛和喧嚣声,而是湘西的水声、拉船声、牛角声……都市的声音会聚成了一条声音的河流,继续浸润他的生命与情感,他的情感也就柔软。他写那些沅水边吊脚楼上的妓女,写漂流于水上的多情水手与多情妇人的露水情感,读来并不觉得丑陋,却感觉到写的人目光的流转和暖意。20世纪80年代曾多次采访沈从文的《人民日报》记者李辉告诉我,他拜访沈从文,闲谈中,张兆和告诉他沈从文一听到家乡傩戏就掉眼泪,刚说到这里,“沈老又掉出眼泪,转而大笑,一副老天真的样子”。

1934年,沈从文重返湘西,一路给张兆和写信,报告沿途见闻。与阔别10年的故乡重逢,他一路行舟,对水的爱延续和扩大。他像在保靖读书时一样,再次看见了那条历史河流的流淌,这一次,他在河流中央。1月17日,他写道:“我赞美故乡的河,正因为它同都市相隔绝,一切极朴野,一切不普遍化,生活形式生活态度皆有点原人意味……我常想,教给我思索人生,教会我体念人生,教给我智慧同品德,不是某一个人,却实实在在是这一条河。”18日,上九溪滩时,小船加了个临时纤手,是个老头,看到老头为一点点钱那么出力气,沈从文想:“这人为什么而活下去?他想不想过为什么活下去这件事?”继而又想道:“一个人不想到这一点,还能好好生存下去,很希奇的。三三,一切生存皆为了生存,必有所爱方可生存下去。多数人爱点钱,爱吃点好东西,皆可以从从容容活下去的。这种多数人真是为生而生的。但少数人呢,却看得远一点,为民族为人类而生。这种少数人常常为一个民族的代表,生命放光,为的是他会凝聚精力使生命放光!”

而就在当天下午的信里,沈从文对中午时候的疑问有了新的答案。水至辰州河段,他站在船上看水,“忽然好像彻悟”。山头夕阳,水底各色圆石,拉船的人,破烂的船板,日夜长流千古不变的水里的石头和沙子,小小渔船,石滩上拉船人的姿势,都极感动他,他感到“异常爱他们。我心中似乎毫无什么渣滓,透明烛照,对河水,对夕阳,对拉船人同船,皆那么爱着,十分温暖的爱着”!爱了这一切,他接着领悟到,“一本历史书除了告我们些另一时代最笨的人相斫相杀以外有些什么?但真的历史却是一条河”,“这些人不需我们来可怜,我们应当来尊敬来爱。他们那么庄严忠实的生,却在自然上各担负自己那分命运,为自己,为儿女而活下去。不管怎么样活,却从不逃避为了活而应有的一切努力。他们在他们那分习惯生活里、命运里,也依然是哭、笑、吃、喝”。在这无限的感动中,他向张兆和倾诉:“我会用我自己的力量,为所谓人生,解释得比任何人皆庄严些与透入些!”让他看到“平时好像不能得到的东西”的,是“水里的石头”,从此对人生和爱憎,全然与人不同,“爱了世界,爱了人类”。这一篇的题目是《一九三四年一月十八日》,是一个时刻的标记。船到辰州,沈从文上岸进城,到他哥哥和弟弟新建的“云庐”住一晚,第二天由军官弟弟沈荃的副爷“虎雏”陪同,继续上行,20日到浦市,结束水上路程,22日到达凤凰家中。

在凤凰,我每日沿沱江水走,又乘船行舟,心随舟行渐渐慢下来。随着水这连续的流动看山看人,最初有一种他们都在不断变换位置的感觉,但渐渐的,在沉静的心间,这些不断变换的影像重叠起来,有了一个意象。这才理解了《诗经》的诗意:“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。”

以前读《边城》,里面有些对话觉得不易理解;现在再看,理解得多了一些。天保大老喜欢翠翠,托一个熟人来问老船夫的意见。老船夫说:“车是车路,马是马路,各有走法。大老若走的是车路,应当由大老爹爹做主,请了媒人来同我说的。走的是马路,应当自己做主,站在渡口对溪高崖上,为翠翠唱三年六个月的歌。”这两条路,一条是绕路,一条是近路。老船夫为什么要这样给出一个选择呢?这里的心思是多么流转:如果天保真的爱翠翠,爱就会指引他,走過道阻且长的绕路,在等待中成就爱;如果他想走捷径,那就是人为的安排,爱非“天意”。带话的人对爷爷说:“那好。见了他我就说:‘笑话吗,我已说过了,真话呢,看你自己的命运去了。当真看他的命运去了,不过我明白他的命运,还是在你老人家手上捏着的。”这个人为什么这样说呢?因为老船夫是人,他非常爱翠翠,想通过这个智慧的安排,为翠翠找到“天意”的真爱;可这个安排本身,就是悲剧的起源。这一“触机”,随之而来的是一系列人人出于善与爱的言行,却是各种不凑巧。天保大老和傩送二老轮流来给翠翠唱歌,天保不擅长唱歌,弟弟唱了一晚,不愿意让弟弟代唱,就离开了边城,这才命丧水中。

之后二老失去对老船夫的信任,对话的结构也很复杂。二老第一天在对岸唱歌时,翠翠是在梦中听到的,那晚睡前老船夫给翠翠讲了父母的爱情故事。老船夫知道是二老在唱,但不知道二老爱翠翠,“只道是河街上天保大老走马路的第一招”。大老死后,老船夫对二老说:“翠翠说,在梦中被一个人的歌声浮起来。”二老却因此失去了对老船夫的信任,因为那晚他是代大老唱的,而大老的死也是真的。每一个走捷径的选择,都产生了时间上的错位。翠翠的父母亲真心相爱,却是瞒着老船夫有了孩子,这成了他们悲剧的根源。沈从文通过老船夫的心思意识到,“一开始自己叙述这段事情时,方法上就有了错处,故反而被二老误会了”。最后老船夫在愧疚中死于雷雨之夜,二老与翠翠也始终未能相遇。沈从文说:“既然是不凑巧,朴素的良善与单纯的希望终难免产生悲剧。”

那么,什么才是真的爱,让人与人的相遇顺乎时间呢?翠翠从小失去父母,在爷爷身边长大,祖父告诉她,她是父母歌声的结晶。“时间在成长她,似乎正催促她在另外一件事情上负点责”,可她却不知道是什么,只是“欢喜看扑粉满脸的新嫁娘,欢喜说到关于新嫁娘的故事”,“孤独时向天空的一片云一颗星凝眸”。在爱没有真正到来的时候,翠翠“只是想得很远,很多,可不知想些什么”。这就让翠翠的命运有了开放性,二老没有回来,可她等的是“明天”,直到爱到来。

在少年探寻自我的心灵旅途中,拉丁美洲以欧美现代文明为镜像,看清的自我,都是把罪恶与死亡作为最深层的人性。清教徒把“纯净”与“健康”等同起来,禁欲主义由此得到了净化,一切的接触都會产生污染,种族、思想、习惯、奇异的身体本身就带有堕落的胚芽。现代文明中,灵魂与肉体的纯净维持社会的清洁,这就有“自我”与“他者”的区分。而从古至今的拉美人都信仰团体与节日,在同一片天空下,共存着不同种族与语言,还有从史前到近代到现代不同历史水平的习俗、历法和道德观念,海纳百川的包容和融合。沈从文的心灵探索之旅,则是完全内生的。他不以谁为“镜像”,自省自照,“照我所思”,“思我思索”,从人性的善出发,净化自己为一个善的“我”,这个“我”有着爱与生命的能力,与所有有着向善力量的“我”一起,水滴汇成河流,然后汇成海洋,“我”中有“人”,“人”中有“我”。他的纯净与健康观,是人类同在一片天空之下。

沈从文读过《爱丽丝漫游奇境》,写过一本《阿丽斯漫游中国》,他自己并不是很满意。在从数学家成为作家的刘易斯·卡洛尔的笔下,爱丽丝和著名的“柴郡猫”有一段充满数学之美的对话:

“你能告诉我,我从这儿该走哪条路吗?”

“那多半儿要看你想去哪儿。”猫说。

“我不在乎去哪儿——”爱丽丝说。

“那你走哪条路都没关系。”猫说。

“——只要能到个地方就行。”爱丽丝解释。

“噢,当然,你总能到个地方的,”猫说,“只要你走得够远。”

没有起点,也没有终点。不管怎么走,只要走得够远,总能到某个地方。对沈从文来说,他的生命在水上流动,向往着流入大海。而让他不断“走得够远”的力量源泉,就是对“生命之美”的无限深沉的爱。

《人民日报》原记者李辉,他曾经多次采访沈从文和黄永玉

自传:“元”文学

1931年,“死亡”再一次来“教育”沈从文。

这年11月,“再无一个别的师友能够代替”的徐志摩,在济南遇难。徐志摩是一个天真坦率的人,诗人懂得沈从文文字的美,非常赞赏他。1925年9月,沈到北京松树胡同的徐志摩住处拜访。第一次见面,徐志摩一开口就说:“你那散文可真好!”沈从文从这见面第一句话里,听到的是徐志摩的心意,“他就明白,我是个不讲什么礼貌的乡下人,容易从不拘常套来解脱一切约束”。徐志摩很随便,又从枕边取出写的诗,天真烂漫自得其乐地念起来。

那一次相遇之后,徐志摩在他接编的《晨报副刊》上,将沈从文列入了约请撰稿名单,使“于生活磨石齿轮下挣扎着”的羞涩文青沈从文跻身于徐的学者、教授、诗人朋友圈。接着,徐志摩又找到一个有沈从文四五篇作品的册子,把其中一篇《市集》发表出来,附一篇《志摩的欣赏》,一并刊出。这个赞赏可以说是知音式的赞赏,本身也充满诗情画意。他说这个“因为眷恋故乡的梦”而写的湘西生活情境,“笔真像是梦里的一只小艇,在波纹瘦鳒鳒的梦河里荡着,处处有着落,却又处处不留痕迹。这般作品不是写成的,是‘想成的。给这类的作者,批评是多余的,因为他自己的想象就是最不放松的不出声的批评者。奖励也是多余的,因为春草的发青,云雀的放歌,都是用不着人们的奖励的”。

那时的沈从文还没有写出“沈从文之所以为沈从文”的作品,仍在不断尝试散文、小说、诗歌、戏剧等各种文学样式,无日无夜地勤勉写作,不停摸索、实验,大量尝试。对这样一个处于写作初期的人,徐志摩对主题和方法超乎作品本身水平的赞赏,给了沈从文莫大的动力,也成为沈从文日后不断发挥、充实、丰富的东西,从中产生了沈从文最优秀的文学作品。徐志摩还和沈从文约定,等他们都老一点后,沈从文要用老后的精力,写徐志摩年青的故事,“可以参考百宝箱的一切”。1931年,这位挚友意外死亡,沈从文格外沉默,也没有公开写过什么带感情的悼念文章。在沉痛里,他默默写了两首诗,《死了一个坦白的人》和《他》,但生前一直未发表。50年后,从1981年写《友情》开始,他写了《喜闻新印〈徐志摩全集〉》《回忆徐志摩先生》《徐志摩全集》序,履行了年轻时的约定。沈从文用50年的生命来消化了徐志摩的死。他写道,生命会泯灭,友情坚固永在,会延续而扩大,“只希望把他对我的一切好意热忱,反映到今后工作中,成为一个永久牢靠的支柱,在任何困难情况下,都不灰心丧气……形成长远持久的影响。我近50年的工作,从不断探索中所得的点滴进展,显然无例外都可说是这些朋友纯厚真挚友情光辉的反映”。这是对徐志摩最初“懂得”他,相互照见的回应。

1933年,沈从文在青岛大学

1932年1月28日,日本军队进攻上海,十九路军奋起抗战。地处宝山路的商务印书馆遭到日军轰炸而全毁,沈从文待印的三本小说集书稿一并成灰。

这一年,沈从文写了他最重要的作品之一,《从文自传》。这是他在暑假期间用三个星期一气呵成写出来的。自传的地理中心是湘西,写的是20年的“日子”“人物”“声音”“气味”综合而成的真实的人生教育。自传前一部分背景在凤凰,从有记忆写起,到高小毕业,主要是一个小学生的生活,是一个童年回忆;后半部分是当小兵随部队辗转湘西、黔北和川东,逐渐产生出自我意识和模糊坚定的追求,离开湘西来到北京。那时沈从文32岁,为何要在此时此地写自传,张新颖认为,“并非偶然”。在《沈从文的前半生》里,他写道:“也许可以说,正是借助自传的写作,沈从文从过去的经验中重新‘发现了自我,通过对纷繁经验的重新组织和叙述,这个自我的形成和特质就变得硬朗起来。”他认为,在这部自传结束时,传主的形象已确立起来,“他过往的经历构成了一个独特的自我,但这个自我还没有施展,有什么样的作为还要留待后来”。

什么是“我”?张新颖告诉我,“五四”以后的一代人,有一个普遍的“自我发现”的经历。“这个经历对很多人来说,是一个觉醒和启蒙的经历:接受了現代观点,发现以前的‘我不是我,觉醒以后的‘我才是一个我,新‘我要抛弃旧‘我来生活。”但沈从文不是这个意思。“现在的‘我不是觉醒后与过去断裂、抛弃旧‘我后有了现在的‘我,而是过去的‘我一点一滴地形成了现在的我,再往后走也是‘我。这种所有经历一点一滴形成的‘我是累积的,从生命源头一直流下来。很多人新时代的新‘我是断裂的,在外来思想观念的刺激下觉醒,产生了‘新我;过了几年,那种思想观念被否定,自由民主变成了阶级斗争,又开始新的觉醒。”张新颖说,这样的“我”没有自己的历史,只是随着时代潮流不断变化,没有办法形成河流般的东西,无法累积。而沈从文这个不断积累的我,在自己身上生长,而不是靠外来力量塑造,这是他的强大所在。“这是那个时代在普遍模式之外的东西,非常少见。他不启蒙,不觉醒,也不产生新‘我。”

从凤凰回来后,再读《从文自传》,感到这其中发现和确立的不仅是个“独特”的“我”,或者说,这个“我”具有开放性,非常丰富,不仅是过去现实的回忆和积累,还充满想象。这本《自传》,是一本“元”小说。在开篇《我所生长的地方》中,这种想象与现实的重叠就出现了。沈从文不仅说凤凰这个小城“古怪”,而且这样写道:“这一个地方,却以另外一个意义无所依附而独立存在。”这“另外一个无所依附的意义”是什么?他继续写,“试将那个用粗糙而坚实的巨大石头砌成的圆城作为中心,向四方展开,围绕了这边疆僻地的孤城,约有五百左右的碉堡,二百左右的营讯”。接着他写清朝暴政、反抗和这里的血流成河。然后他写道:“这地方到今日,已因为边城另外一种军事重心,一切皆用一种迅速的姿势在改变,在进步,同时这种进步,也就正消灭到过去一切。”他印象中的凤凰,开始处于“进步”之下。这是线性时间,实际上也是他提出的疑问。

沈从文“文革”后期与黄永玉家人等合影

沈从文是如何做解答的呢?接下来这段话,他描述一个想象中的凤凰,具有神话色彩。他说“追随了屈原溯江而行沅水”的人,由陆路入黔入川,都要在“镇箪”落脚。那里有什么人呢?有兵卒、土匪、农民和商人。他对兵卒的描写很有意思,“纯善如平民”。这个描述把他早年所见的砍头杀人的死亡和残酷,用“纯善”包裹了起来。接下来这个句子就在想象中飞扬了:“地方统治者分数种:最上为天神,其次为官,又其次才为村长同执行巫术的神的侍奉者”,“人人洁身信神,守法爱官”。随屈原溯江,时间开始倒流,回到“天神”和“巫术”的神话时代。这后面的描述,勾勒出一座善美之城,它不是沈从文印象中或现实中的镇箪,而是“歌舞娱神”之地。然后,一条环绕“镇箪”的河流下驶,汇入辰河,直抵洞庭,就是凤凰。这里,对凤凰的描述又回到了民国,“中国绿营军制唯一残留之物”。这个“辰河”,是他第一次出门离家“混日子”的辰州河段,也是这一年1月间他在写《湘行散记》时,“心中忽然好像彻悟了些”,“爱了世界,爱了人类”的地方。从这个地方,倒流的时间流入凤凰,留住“进步”之前的过去一切。

《我所生长的地方》之后,他接着写了《我的家庭》,写了他在湘西闯社会,辛亥革命,沿沅水而到辰州、怀化、常德、保靖等地之所见,在《学历史的地方》生命之河汇入中国历史的河流,在《一个转机》中想清楚“知识同权力相比,愿意得到智慧”,要去北京。然后才到了《略传》,一个现实版本的沈从文简历,然后是《从现实学习》。这中间有两篇《附记》,均打乱了年代顺序。第一个《附记》是沈从文1980年5月写的,“时间过了半个世纪,我所经历的一切和我的创作都成了过时陈迹”,但还是希望有人能以重发的《自传》为线索,深一层明白1925年《习作选题记》《边城题记》、1947年的《长河引言》和1957年的《沈从文小说选题记》的深意。他在这篇文章中写了1932年时在青岛,海是浸润到他生命内部进行“教育”和“启发”的存在,湘西河流的角色,如今由海来替换。在《从文自传》1932年完成前几个月,他完成了《凤子》,结构方式与1980年这篇是相通的。那个中篇的前一半写的是一个年轻人寄居到青岛,结识了一个隐士朋友;后半部分写的是镇箪,这个年轻人的家乡,而那个隐者朋友20年前曾去过镇箪乡间的矿场,留下难以忘怀的经历。《从文自传》第一篇《我所生长的地方》,大部分文字直接从《凤子》的第五章挪用,这一章处于《凤子》的场景从青岛转向镇箪的中间位置。张新颖认为,“《凤子》接通了跟故乡自由无碍的联系,这种联系充分意识化后,才可能进一步产生自传”。

走进95岁的黄永玉,一直在写作《无愁河的浪荡汉子》

第二个《附记》是1979年10月在北京写的,“作纵的叙述”,与《湘行散记》和《湘西》二书相通,希望读者看到他作品中“寄希望于未来”的严肃意义。这篇文章的结构非常奇特,这种“作纵的叙述”的结构,是在凤凰的小路上走过,对那里的路有了“向上走”“向下走”的体会后,才理解的。它是一篇以“本地历史变化为经,永玉父母个人一生及一家灾难情形为纬”交织而成的篇章,“形成土家族方格锦文的效果”,以打通到“一点个人对于家乡‘黍离之思”。文章中间段落出现了这样一句话:“在本文末尾,我曾对于我个人工作做了点预言,也可说‘一切不出所料。”“本文末尾”对于出现在“文本中间”的这句话来说,是个行文上还没到来的“时间之后”,却用了“我曾”这个表示过去式的词,而“一切不出所料”这个需要“预言”得以完成的事,却发生在“文本中间”。语言扭曲了现实,时间发生了倒转。再看开头,这篇文章写于1979年,开篇却说“这篇小文,是抗战八年后,我回到北京不多久,为初次介绍黄永玉木刻于读者而写的”,1979年的时间与1945年的时间发生了重叠。文末,时间回到了1979年,讲30多年前对黄永玉的预言,“从近三十年工作和生活发展看来,一切当然近于过虑”,说黄永玉的艺术生命正当成熟,生命力很旺盛,希望他对精力适当制约,不消耗于无多大意义的世俗应酬中,为中国做出更多的贡献。

1971年,沈从文在湖北咸宁文化部干校写过一篇《来的是谁?》,借写黄永玉家族而写湘西的历史沧桑,是他1949年不再写作后,偶然一次文学创作的“心血来潮”。这篇史诗小说未能写完,只有这样一篇文章作为开头。沈从文想回答黄家的人死后墓碑上为什么还刻着“张公”的问题,但没有给出答案。很快,“林彪事件”发生后,滞留在“五七干校”的沈从文回到北京,回到了古代服饰史的研究上。这篇文章收录在黄永玉的《沈从文与我》中。

这本《从文自传》最后的一篇,也叫《自传》,是1950年写的。那时北京解放已一年,他于1949年经历了精神崩溃,这篇文章写明了,他在文学上的创作空间已不存在。他写道,“政治使人失去意义”,因为“文学创作的实践和马列毛泽东思想结合的方法,有若干假定”,“文学与政治结合、提高政治的現实,有若干假定”。沈从文不再写作的底线是“有若干假定”,而他是从“思”出发而写作。这篇文章之前,是《关于西南漆器及其他》,对文物的研究,也成为沈从文不再写作之后文学生命的延续。它的时间是“三十八年三月六日”,与《略传——从文自序》(十九年三月二日)、《从现实学习》(十月二十七日)采用的是同样纪年方法。

1946年,黄永玉为沈从文小说《边城》所作木刻

沈从文活了86岁。他去世,黄永玉是这样叙述的:“从文表叔死了,书房墙上一幅围着黑纱的照片,两旁是好友施蛰存先生写的挽联。五十年代一个秋天的下午,屋子静悄悄的,剩下他一人在写东西。我们坐下喝茶,他忽然轻叹了一声——‘好累啊!……‘是的,累啊!我想起正在过河的约翰·克里斯多夫。‘北京的秋天真好!他说。‘……天真蓝……那枣树……我望了望窗子。‘都长大了……日子不够用!……他说。一切都成为过去。表叔真的死了。”可是,《边城》里的翠翠,还在等——

在夜行凤凰之后看的那场《边城》森林剧,开场老船夫的声音呼唤着,问翠翠:“翠翠,你还在等吗?等得石头都流血了。”于泪水中,我仿若看见了沈从文用血肉之躯的生命浇筑的那座人性石庙。剧终,翠翠仍在期待,“这个人也许永远不回来了,也许‘明天回来!”——那是沈从文的微笑。