一个喇嘛的房子

2018-05-17董明

人的一生,一如一列长长的火车,载着你驶向看不见的终点。茫茫夜幕下,蜗牛般朝前蠕动着的列车,吃力地爬过了一坡又一弯。在漫长的铁路线上,沿途不知要经过多少个大大小小的车站,每到一站,陌生的站台上都醒目地竖立着一块墓碑一般大小的站牌,在等待着你去阅读。然而,春夏秋冬却从你的窗外一掠而过。

一路上,走走停停,停停走走,一会儿红灯,一会儿绿灯,有时,你甚至觉得起点与终点的距离近在咫尺,有时却觉得很遥远。也许,直到有一天,气喘吁吁、不堪重负的列车爬不动了,你的终点站也就到了……

这种感觉,总是在夜深人静、万籁俱寂之际,裹着一身夜的缁衣,悄然袭来。尤其在我凝望茫茫星空和寻觅灵魂归宿时,那种来自心灵深处的茫然、惆怅与迷惘,总是困惑着我。甚至,有时还会有一种莫名的失落感在折磨着自己。

人到底为何而活着呢?

虽然这个问题即使再等一万年也没有人能回答得了,但我还是会忍不住去那样想。也许,就像上帝掌心里的一块石头,一旦被抛掷到遥远的天空,就不仅仅是一个等待其下坠的过程了,而在于那块石头是否会在天空中融化为一片蓝色,或是凝固成一个永恒的梦境。

在这个世界上,有的人活着很得意,甚至很风流,而有的人却整日生活在忧食忧衣的困窘中,甚至生活在恚恨中。有的人生来似乎就是为了来干一番缺德的事儿,有的人却好像生来就该受苦受难来了──聊度一生,每天过着毫无意义的日子。

我常想,我来到这个世界上到底是为了什么呢?怎样生活才算是有意义的一生呢?或者说,人活着的价值究竟是什么呢?

依我看来,这个世界上的许多人是在一种盲目的、无目的性的自生自灭中活着,也就是说,是在可有可无的人生中活着。这怪不得他们,谁也没有权利去决定和选择自己的降生权,一切都是被迫的──或者说,人,生来就是为了活着。

那么,如果是这样的话,活着也只能是在无奈的状态下如何主动地去创造或提高自己的生命质量,以求选择活着的最佳形式或意义,倘若如此,也许上帝手中准备抛掷出去的石头,也就没有必要再将其抛掷出去了。

许多年以前的冬季,我曾在昆仑山下的乌图美仁大草原深处待过三个月。在那里,我就像一块被上帝遗忘在沉睡的荒原上的沉甸甸的小石头,在沉默中等待。冬季,大草原一片枯黄,从乡政府到我下乡的那个地方,需要骑骆驼不停地走上整整一天,从太阳刚升起走至太阳落山,中途除了从驼背上下来解个手或是啃上几口干粮外,几乎整日都是在驼背上颠簸度过的。由于路途遥远,三个月当中,我只骑着骆驼走过一回。身居草原深处,站在高地放眼望去,无边无际的大草原,除了零星散落着三两家牧民的帐房外,视野里几乎再也望不见任何东西了。

我就居住在那棱格勒河畔的一户只有四口人的牧人家里。帐房里,四壁空荡而简陋,周圍除了堆卷着晚上睡觉用的衣衾枕褥外,几乎再没有什么太多的家什。

帐房中央安置着一铁皮炉子,但它只有等到烧茶煮饭的时候,才会燃起一缕炊烟。

脸庞黝黑且皮肤粗糙的牧人两口已过不惑之年,言语不多的女人怀里整日偎着一个几月大的婴孩,另外,他们还赡养着一个双目失明的老妇──她是女人的母亲。

老人几乎每日都蜷缩在帐房一隅,很少动身。

我这个陌生人的到来,实际上已经彻底打破了这户居住在草原深处牧人一家以往平静的生活,他们每日都要腾出一些时间和精力来考虑并操劳我的饮食起居,而我的存在,却恰恰证明了自己只是一个什么也帮不了他们的多余之人。

几日过去,孤独和寂寞便悄然向我袭来。

所谓的下乡,其实就是“社教”,在此搞“社会主义思想教育”,还真有点盲人摸象的味道。光阴白白流逝,每日无任何事可做,满脑子除了胡思乱想,也只能睁着两眼苦熬日子了。无奈,其实有时就是人生的一部分,是自己打败自己的一种妥协方式的延伸。

我住在那棱格勒河畔最北岸的这一户牧人家里,出帐篷往北不远,爬至不足二百米以外的高处,放眼望去,以北尽是茫茫无边的盐碱沙地,河南岸,则是一望无际的大草原。牧人每日放牧,就是沿着这条那棱格勒河北畔的生长着大片大片茂盛的芦苇丛的狭长地带放牧着自己的牛羊。高高的芦苇丛中,有清澈的泉眼。我隔日就替牧人用塑料大桶背泉水回来食用。离我居住地最近的帐房,就是河对岸那顶每日都可以隔河望得见的白帐房。由于这条源自昆仑雪山的那棱格勒河的河水很大,若想去近在咫尺的对岸,得骑着高大的骆驼绕至一个固定的“冬季渡口”,方能涉着冰冷的激流趟过去,否则,哪儿都过不去。硬闯,极有可能陷入河中的淤泥中。冬季冷,牧人出行或彼此往来大多骑着骆驼。由于所居住的地方太偏僻,哪里都去不成,我就成了整日被囚禁在此地的一个囚徒。我待得心里发闷发慌,却又无可奈何。若想径直过河去,则要等至十二月底河面彻底封冻结成厚冰。而眼下,离年底还有两个月时间,我则要待至临近春节方能回去。孤寂难捱的日子一天比一天过得艰难,天天这样过下去,苦熬岁月,真不知生命中还有多少乐趣可言。

白天,在漫长的时光中,我漫无目的地游走于荒原之间,似乎枯黄的原野上再也没有能使我的目光亮起来的色彩。在这里,你看不到别人,别人也看不到你。你只能依靠回忆打发漫长的时间。在这里,你似乎什么都缺,惟独不缺时间。只要你愿意,你可以把你的整个人生都浸泡在时间里等待最后的终结。

夜里,我辗转难寐,怎么也睡不着。我知道我在想家,但我只能靠回忆往昔的情景填充内心的空虚,甚至,就连一个细微的情节都会让人细细回味并咀嚼许久。愈想愈无法入睡,难捱之下,索性摸黑起身来到帐外的空旷之地上,数天空中大而亮的星星。可是繁星满天,怎么能够数得清楚呢?

夜风吹来,头脑清醒了许多。低头望去,不远处,竟然有好大一片发着绿光的东西在黑暗中晃动,是什么呢?

噢,原来是羊儿的眼睛。

顺风细听,羊群中发出“咩咩”的声音来。羊儿们在干什么呢?我好奇地想。

此后,一到夜里难熬之时,我便会溜出去,数黑暗中羊群的眼睛,一对、两对、三对、四对。星光下,几百对突圆的大眼睛,发着绿莹莹的光,酷似一大群闪动着的幽灵,飘浮在漆黑一片的大地上,与星空遥相辉映。

羊儿白日里沿着河畔的芦苇丛悠闲自在地吃草,夜里都偎挤在一起睡觉。羊儿夜里睡觉大多卧着睡,也有站着睡的。生活在偏远冬窝子里的牧人,大多都没有真正意义上的羊圈。所谓的羊圈,其实是没有任何栅栏和围墙的,牧人就在离帐房不远的空地上为羊群择一避风处,权当羊圈,然后把羊群往此一赶,让三两条牛犊大小的藏犬看护着羊群,以防狼的偷袭,久而久之,此地便自然而然地成了羊儿们喜欢的一所固定羊圈。

夜晚睡不着觉,出去数一数像星光一样闪烁着的羊眼睛,其实也是一件很无奈的事情。就像你心里明明知道偌大一片闪动着的羊眼睛就好似高悬于夜空中的星星,无论你怎么去用心地数,也数不清楚,但仍旧会站在那里一遍又一遍地傻数,直到倦意袭来。

人的一生中,许多大好时光往往就是这样在一些毫无意义的事情中给荒废掉了,而你对此却无任何可选择的权利。因为活着,就要生活——生活好像仅仅就是为了活着。不管你愿意与否,你所生存的环境决定了你别无选择,除非你是上帝手中的一块石头。

男人看我待得孤寂,就劝我出去走走,转转。并告诉我,在离他家约九百米的地方,靠近河畔处,有一个传说中的被当地牧民称之为“一个喇嘛的房子”,让我不妨去看看。

翌晨,我简单地吃过早饭后,就怀着好奇心朝“一个喇嘛的房子”走去。太阳刚升起来,太阳光照在脸上有一种怪怪的感觉,仿佛脸上所有的毛孔一遭遇到金色的阳光后均张开了,又暖又痒。

“……一个喇嘛的房子?”我边走边琢磨着这个明显带有神秘色彩的传说。

听牧人讲,“一个喇嘛的房子”在当地流传上百年了,是一个云游四海的诵经的喇嘛有一天到了此地后,不知何故,哪里也不去了,便在那棱格勒河北岸择地建起了一座房子,从此就在这片人迹罕至的乌图美仁大草原深处,每日从早至晚,在此念经修行,十年以后在此坐化。

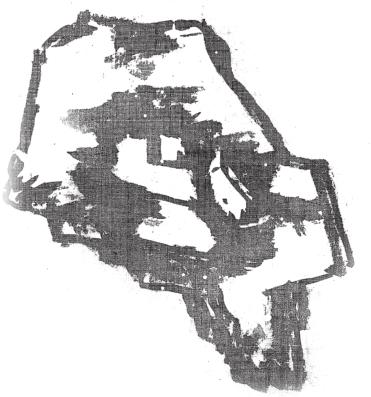

不知不觉间,我来到了这座传说中的“房子”,其实,所谓的房子,只不过就是一个占地面积不足六平方米的用硬盐碱块筑垒起来的“干打垒”,如今已是残垣断壁,里外长满了野草。

我站在“一个喇嘛的房子”前,望着眼前的一堆残垣断壁,想象着一百年前一个身披袈裟在此坐禅的喇嘛,每日面朝东南,合目默诵,等待旭日东升,阳光普照;傍晚,又目送夕阳归去。就这样,岁岁年年,年年岁岁,送走了一春又一冬,时间就像眼皮子底下的那棱格勒河的河水,静悄悄地从眼前流过,直至在冥想中圆寂。

这是一个为神或为来世而活着的人。

这期间,至于他看到了什么,或听到了什么,对现世的人来说,实在是没有什么关系的。那是他一个人的世界。对后来人而言,只是要求人们从中学会如何尊重和不去打扰这样虔诚的人就行了。在这个世界上,有人修行或是为了接近上帝,或是为了自己的来世;而有的人烧香拜神,则仅仅是为了祈求现世活得幸福一些或过得奢侈一些而已。

其实,在我还不知道传说中的“一个喇嘛的房子”的前几天里,就在离“一个喇嘛的房子”下面的不远处,在那棱格勒河一个大弯道的地方,我选择了一个紧靠着河床边长得高高的芦苇丛,在那里铺了一个“草窝”。每天早晨等太阳升高后,我就背起一支上了子弹的小口径步枪,裹着皮大衣,来此往厚厚的芦苇草上一躺,晒上整整一个上午的太阳。在冬天,那感觉,就好像你一直躺在暧洋洋的太阳里,真舒服!

躺够了,就趴在厚厚的草垫子上,用手轻轻拨开遮挡在眼前的芦苇,看着远处河中的野鸭子成双结对地在水中嬉戏,游弋。

有一次,一对野鸭子顺着水流慢慢朝我趴着的地方游过来,我把枪伸了出去,远远地就瞄准了它们。野鸭子做梦也不会想到在此竟会有人用枪瞄着它们的脑袋,怎么可能呢?

事实上,野鸭子的身影一直就在我的枪的准星里面没有离开过。

我瞄呀瞄,就等着野鸭子再靠近些。

这对亲密无间的野鸭子肯定在度蜜月,全然沉浸在幸福之中,竟然没有察觉到危险的临近。

野鸭子在我瞄准的准星里愈来愈近,近得我都能看清楚它们身上每根漂亮闪光的羽毛,五米、四米、三米、二米、一米,直到无比清楚地看见它俩那脑袋上的小圆眼睛像水晶一样在闪动,在闪动,其中一只差点就要撞上枪口了。

我屏住呼吸,生怕惊动了它们。

太近了,我都觉得它俩好像也察觉到了我的存在,因为我们的眼神突然在瞬间撞到了一起,相互间还对视了一下,之后,它俩便像没事似的,肩并着肩,从从容容地从我的枪口边游了过去。

我趴在那里,一动未动,一直目送着这对“新婚夫妇”的背影渐渐从我的视野里消失──我怎么会忍心用手指去扣动扳机呢!

如今,就在我躺过的这片芦苇丛的上边,已是人去屋空,只留下坐禅人的传说在草原深处流传。伫立于此,聆听着近在咫尺的那棱格勒河的流水声,你或许多少能从空中掠过的风声中,感觉到那已逝去的一个人的呼吸声,它是那样的平和与均匀,没有抱怨,也没有仇恨,但是,却能隐约感觉到一种很淡很淡的孤独与寂寞。

活着没有不感觉心灵孤独或寂寞的圣人。

而一个传说,能否得以流传下去,却大多决定于后人如何去演绎它了;而活着的人,似乎就是为了等待去演绎一个传说,或是在寂寞与渴望中等待新的传说的诞生——但没有几人能最后成为传说中的人物!

傍晚,我回到了帐房里。烛光中,男人问我:“一个喇嘛的房子,你找到了吗?”

夜色中,一灯如豆的烛光,在空气中摇曳着,忽明忽暗。透过昏暗的光线,我看见婴孩仍偎在女人的怀里酣睡着,蜷缩在一隅的盲人老妇,偶尔蠕动一回,转换一下一个已经固定很久的姿势,之后,便又长久地不动了。我能感觉到这对已过不惑之年的牧人夫妇在看着我。

“……找到了。”许久,我回答道。

我在回答问话时,心里却一直在想,生活在这里的野鸭子为什么不惧怕人呢?

黑夜里的烛光依旧在忽明忽暗的摇曳中闪烁着,恍惚之中,那对野鸭子的明眸又浮现在了我的眼前,忽然,我在那对野鸭子明亮的眼睛里,隐约看到了一个身披袈裟的喇嘛的身影在放大。我顿然明白了:原来在野鸭子的血液里一直流淌着它们祖先遗传下来的、对身穿袈裟的人的善良印象的基因──在这片遥远的“一个喇嘛的房子”的地方,从来没有人伤害过它们。

夜里,我出去方便,抬头仰望天空,满天尽是明暗不一的星星,不一會儿,只见一颗流星倏然划过茫茫夜空,然后就消失得无影无踪。四周一片阒静,夜风吹过,不远处的芦苇荡中发出“窸窣”声,听着响声,我心想:这么远的地方,还有人家?是的,这里不属于人类居住,这里应是动物的家园。一如把寂静的荒野归还给野生动物,荒野将会变成它们的天堂──而人则不同。

站在空旷的大草原深处,透过笼罩在夜色里的蒙古包,我仿佛隐隐约约望见了那个已经消逝在历史长河中的“一个喇嘛的房子”,却始终看不清那个在传说中的喇嘛的背影……

【作者简介】董明,20世纪60年代出生于青藏高原柴达木盆地。祖籍山东文登。已出版诗集《云上的天空》、散文随笔集《心界》《思维的颜色》和长篇纪实文学《来自地球之巅的生态警钟》。作品曾多次获奖。1985年12月至2003年5月在格尔木市文联工作,先后任副主席、主席一职。2003年5月调入青海省作家协会工作,任副秘书长,《青海作家》执行主编。 2008年底从省文联提前退休,成为自由人。