内蒙古自治区呼和浩特市1990-2010年景观格局变化及其驱动力

2018-05-17杨力鹏鲍娜仁高娃朱永华

张 涛, 张 颖, 杨力鹏, 鲍娜仁高娃, 盛 亮, 朱永华

(1.呼和浩特市环境科学研究所, 内蒙古 呼和浩特 010000; 2.内蒙古农业大学 水利与土木建筑工程学院, 内蒙古 呼和浩特 010018)

土地利用/覆盖变化(LUCC)为人类提供必要的生态系统服务(ES),包括生产粮食,水资源和能源等,是影响人类生产生活的最重要因素之一[1]。LUCC在全球范围内近几十年来发生了显著的变化,降低了ES的功能,包括水资源可持续利用[2],生物多样性保护[3]和饮用水水源地保障[4]等。通过研究分析长时间序列的景观结构和组成的变化,对其所产生的影响将有定量的认识与理解。前人[5-7]多通过将景观指数数量化研究LUCC。近些年来,许多学者[8-9]将土地利用现状、景观格局演变和预测LUCC作为研究重点。国内的许多学者[10-12]已经对城市、流域、湿地和草地等LUCC做了大量研究并取得了一定科研成果。然而,目前针对呼和浩特地区土地利用/覆被及景观格局变化和驱动力分析的研究案例较少,对该区土地利用/覆被及景观格局变化的驱动因素还没有进行过系统的研究。为此,本文以内蒙古自治区呼和浩特市为研究区,分3个时期系统分析研究区1990—2010年LUCC的时空变化特征,揭示土地利用变化过程,并通过分析不同尺度的景观指数变化揭示土地利用变化对景观格局的影响,探讨驱动因素,以期为研究区经济社会可持续发展,区域水资源可持续利用和饮水水源地保护等提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

内蒙古自治区呼和浩特市(110°46′—112°10′E,40°51′—41°08′N)辖4区(新城区、回民区、玉泉区、赛罕区)、4县(托克托县、和林格尔县、清水河县、武川县)、1旗(土默特左旗),辖区总面积1.72×104km2,总人口308.9万人。境内主要分为两大地貌单元,即北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形,南部及西南部为土默川平原地形,总的地势是北高南低,东高西低,由东北向西南倾斜,海拔高程在940~2 280 m。属温带大陆性季风气候, 春季干旱多风,夏季温暖而降水集中,冬季寒冷而漫长。年均气温6.4 ℃,最高气温 37.1 ℃,最低气温-31.3 ℃,年降水量400 mm左右,年日照时数2 913.2 h,无霜期113~210 d。境内植物资源丰富,野生种子植物、习见栽培植物89个科,370属,770余种。土壤类型共分为11个土类,17亚类。主要耕作土壤为栗钙土、栗褐土、潮土[13]。流入呼和浩特平原的河流共有8条、山区发育的沟谷、发育的冲沟共有3条,主要有大黑河、小黑河、什拉乌素河、哈拉沁沟、水磨沟、万家沟以及乌素图沟等,多为季节性河流。上述河流对本区地下水起补给作用。黄河流经呼和浩特市西部边缘,对地下水起排泄作用。呼和浩特市境内注入黄河的两大水系分别为黑河和浑河,均位于和林格尔县境内。其中宝贝河、茶坊河属黑水河系,流向为西北向;浑河、马场河、古力半几河属浑河水系,流向多为西南向。

1.2 数据来源和方法

基于中国科学院资源环境科学数据中心1990,2000与2010年3期土地利用类型空间分布图和中国气象要素空间差值数据为基础数据(数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心http://www.resdc.cn)。各期土地利用空间分布图是以各期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,经过影像融合、几何校正、图像增强与拼接等处理后,通过人机交互目视解译的方法,将全国土地利用类型划分为6个Ⅰ级类,25个Ⅱ级类以及部分Ⅲ级分类的土地利用数据产品。中国气象背景数据集基于全国1 915个站点的气象数据,经整理、检查,形成原始数据库,气象数据并经过处理,利用反向距离加权平均的方法内插出全国空间分辨率为500 m×500 m的差值图,运用ArcGIS 10.0对已有土地利用空间分布图和气象要素空间数据图(平均气温和平均降水量)进行研究区掩模提取、并对土地利用类型进行重分类(耕地、林地、草地、水体、建筑用地与未利用地)和土地利用类型转移矩阵生成,再基于Fragstats 4.2模型软件进行景观指数计算。人口及社会经济相关数据源自相关文献及统计年鉴。数据主成分分析由SPSS 19软件进行统计处理。本研究选取景观百分比(PLAND),斑块数量(NP),最大斑块指数(LPI),周边区域分型维数(PAFRAC),香浓多样性指数(SHDI)和香浓均匀度指数(SHEI)。PLAND指数度量的是景观的组分,其在斑块级别上与斑块相似度指标的意义相同。也是决定景观中的生物多样性,优势种和数量等生态系统指标的重要因素。计算公式为:

(1)

NP反映景观的空间格局,经常被用来描述整个景观的异质性。计算公式为:

NP=n, NP≥1

(2)

LPI值的大小决定着景观中的优势种、内部种的丰度等生态特征,其值的变化可以改变干扰的强度和频率,反映人类活动的方向和强弱。计算公式为:

(3)

PAFRAC指数反映了不同空间尺度的性状的复杂性。计算公式为:

1≤PAFRAC≤2

(4)

SHDI指数反映区域景观类型复杂程度,特别对景观中各拼块类型非均衡分布状况较为敏感,即强调稀有拼块类型对信息的贡献,这也是与其他多样性指数不同之处。计算公式为:

(5)

SHEI指数值较小时优势度一般较高,可以反映出景观受到一种或少数几种优势拼块类型所支配;其值趋近1时优势度低,说明景观中没有明显的优势类型且各拼块类型在景观中均匀分布。计算公式为:

(6)

式中:aij——土地利用类型i的第j斑块面积(m2);A——总的景观面积(m2);n——斑块个数;pi——斑块i的周长(m);qi——土地利用类型i在景观中所占比例。

2 结果与分析

2.1 LUCC时空变化

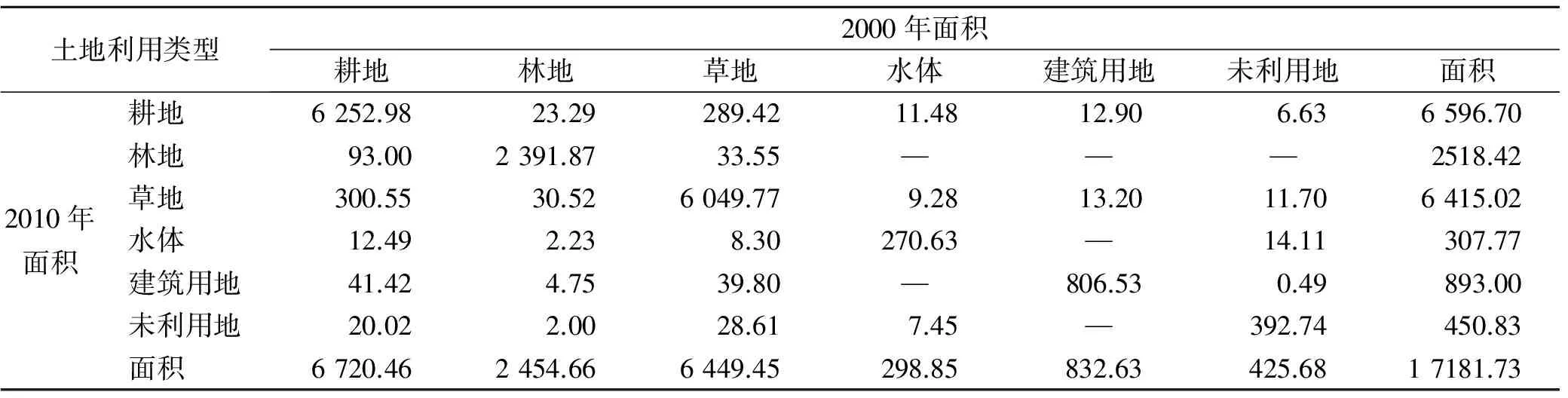

研究区不同时期各土地利用类型空间分布如附图4所示。由附图4可以看出,研究区耕地与草地面积占研究区总面积的77%,两类景观面积的变化影响整个研究区景观空间格局。研究区总体呈西北向东南耕地与草地交错分布。分析其转换去向和来源对深入认识景观格局变化的实质和驱动因素具有一定意义。叠加分析3期研究区土地利用类型数据,分别统计得1990—2000年与2000—2010年主要景观类型面积变化趋势和相互转换面积(表1—2)。

表1 呼和浩特市1990-2000年土地利用类型转移矩阵 km2

表2 呼和浩特市2000-2010年土地利用类型转移矩阵 km2

1990—2000年期间研究区耕地、建筑用地、未利用地和水体的面积分别增加517,57.69,17.83和0.63 km2,分别增加了8.3%,7.4%,4.4%和0.2%;草地与林地的面积呈减少趋势,分别减少了593.55和30.67 km2,分别减少8.4%和1.2%;该时期土地利用类型面积转换主要为耕地与草地,草地向耕地转换面积为1944.23 km2;并且两者面积发生了转换,即1990年草地面积大于耕地面积,2000年后耕地面积大于草地面积;2000—2010年期间研究区耕地和草地面积减少了123.66和34.43 km2,分别减少了1.8%和0.5%;林地、水体、建筑用地和未利用地面积分别增加了63.76,8.92,60.37和25.15 km2,分别增加了2.6%,3.0%,7.3%和5.9%。该时期草地面积变化不明显,草地转入耕地与耕地转出草地的面积相似,约为300 km2,耕地面积有所减少,从而水体面积等略有增加。近20 a研究区土地利用类型的转换表明研究区草地和水体等生态环境受耕地影响较大;近20 a内研究区主要土地利用类型转换发生在耕地与草地面积上,特别是两者面积发生反转,这与20世纪末,由于人类活动的强度不断加大,大面积地开发利用荒地与草地,并增加建筑用地与耕地面积,过度放牧等人为活动加剧了研究区LUCC的变化有关。与此同时胡琦等[14]认为中国气候在3个时间段(时段1:1961—1980;时段2:1981—2000;时段3:2001—2014)中经历了变湿到变干的过程,气候变化对研究区LUCC的影响也不容忽视,诸如夏露等[15]认为气候变化对绿水的影响要远大于其他土地利用类型的变化,而林地面积增加是土地利用变化使绿水量变化的原因。

2.2 景观格局变化

1990—2010期间研究区景观指数在类型与景观尺度上动态变化如表3—4所示。在类型尺度上(表3),耕地和未利用地斑块数一直呈增加趋势,水体和建筑用地斑块数基本保持没变,林地与草地斑块数呈先增加后减少趋势,但整体呈增加趋势。耕地利用类型PLAND和LPI指数整体呈增加趋势,但随着时间迁移呈先增加后减少趋势,林地与之相反,其指数整体呈增加趋势,但随着时间迁移呈先减少后增加趋势;草地利用类型PLAND 和LPI指数整体随时间变化呈减少趋势,水体、建筑用地和未利用地与之相反;研究区各土地利用类型PAFRAC指数变化不大,变化范围为1.51~1.69。这表明研究区各土地利用类型斑块化加剧,其中耕地和林地面积呈增加趋势,草地面积呈减少趋势,这与表2—3结果相一致。在景观尺度上(表4),研究区整体LPI指数呈减少趋势,SHDI,SHEI和PAFRAC指数呈相反趋势,这表明研究区景观多样性增加,景观破碎化加剧。综上可知,研究区不同尺度景观格局的演变从另一角度证实了土地利用类型转换规律,并两者变化都与人类活动与气候因素相关联。

表3 呼和浩特市1990-2010年类型尺度景观格局指数

表4 呼和浩特市1990-2010年景观尺度景观格局指数

2.3 驱动因素分析

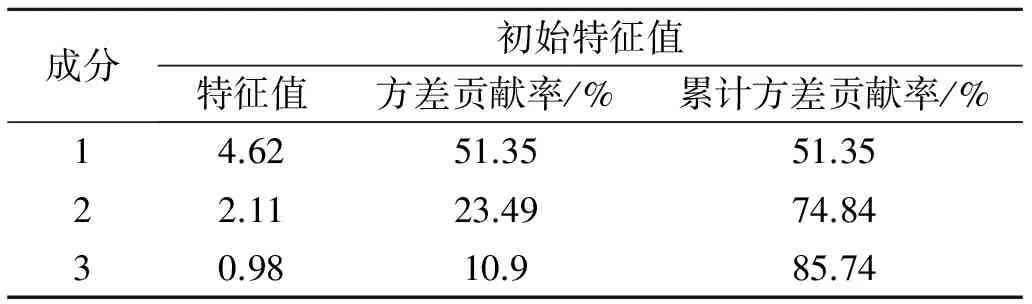

通过对1990—2010年研究区LUCC和景观指数分析,可以看出LUCC和研究区景观结构发生了很大的变化。耕地面积的不断增加,加剧草地、林地和其他土地利用类型的斑块化。许多研究[16-17]结果显示,土地利用变化是受气候变化或人类活动作用的影响。研究区为内蒙古自治区首府,是全区的政治、经济和文化中心。参考其他相似地区诸多LUCC驱动因素的文献[18-19],本研究选取气候因素(年平均气温、年平均降水量)和人为因素(人口、GDP、耕地面积、草地面积,大牲畜数量,一产产值和二产产值)9个因子进行分析,其中20年内研究区气温和降水量总体上升,气温变化显著。人口、GDP和一二产业产值逐年提高。根据表5可知,前3个成分特征值累计超过了总方差的85%,且其特征值大于1。因此从9个变量中提取3个主成分对研究区LUCC驱动因素进行探讨。3个主成分对研究区土地利用和景观格局变化贡献率分别为51.35%,23.49,10.9%。

表5 特征值与方差贡献度

对表6进行分析可知,第1主成分和第2主成分为人为因素,因为其中以人口、GDP、耕地面积和一产产值为重要影响因子,其成分荷载值全部大于0.90,且都属于人为因素成分;第3主成分是自然因素,其中只有降水量为主要影响因子,其成分荷载值大于0.90,且属于自然因素(表6)。政策环境的变化也是LUCC和景观格局变化的一个驱动力。20世纪90年代市场经济的不断发展,尤其是西部大开发战略的实施,耕地与建筑用地面积增加明显,草地和水体等面积相应减少,研究区各个土地利用类型斑块化加剧;但随着人们对生态环境重要性的认识不断加强,环境保护等政策的相继出台,使得耕地面积的增加减缓,水体与草地的面积逐渐增加。表明在研究时段内呼和浩特市LUCC及景观格局变化主要是人类活动与气候变化综合作用的结果。

表6 呼和浩特市各因素主成分分析结果

3 讨论与结论

呼和浩特市LUCC及景观格局变化主要是人类活动与气候变化综合作用的结果[20]。气候因素变化对LUCC有着不同程度的影响。年平均气温与年平均降水变化分布如图1所示。年平均气温与降水值整体呈西北低,东南高,这与研究区土地利用类型所呈西北向东南耕地与草地交错分布具有一定的相关关系。已有研究表明,气候变化影响土地利用类型转换,特别是草地、森林与水体。而关于地表植被生长和气候因子的相关关系国内外已有大量研究,影响地表植被生长的因子主要体现在温度和降水两方面。水分条件是制约植被生长的一个主要因子,其直接影响草地的生长与演变趋势。

图1 研究区年平均气温与降水分布

与气候因素相比较,人为因素,特别是政策因素对土地利用类型和景观格局变化影响更加直接[21]。人类活动地不断加强,不仅可以改变地表覆被和土壤的物理、化学性状,还影响着生态环境的保护[22]。不合理的扩张耕地面积,过度放牧,加大研究区非点源污染的风险。如果在人为影响破坏后,不及时采取有效的生态修复措施,那么生态文明建设将受到挑战。2000年以后,国家出台了一系列环境保护政策,诸如退耕还林还草、禁牧轮牧和“三北”防护林等政策[23],研究区耕地面积加剧的情况逐渐得到了控制,草地,林地和水体面积有所增加,生态修复工程效果显著。

区域合理利用资源,平衡人口增加与资源需求的矛盾,是生态系统健康恢复的前提和保障。以农牧业发展为主要经济来源的农牧交错带,受人口增长压力和生产条件落后的制约。近年来,研究区生态文明建设成绩优异,随着植树造林和生态恢复措施的相继实施,生态环境治理的可持续性有待进一步探讨。

1990—2010年间研究区耕地和林地面积增加,草地面积减少,水体面积总体保持一致,但其经历先减少后增加的变化过程。景观结构多样性增加,类型斑块数增加,破碎化程度加剧。主成分分析结果表明,研究区LUCC和景观格局变化是人为因素和气候因素共同作用的结果,第1主成分和第2主成分为人为因素,第3主成分是自然因素。3个主成分对研究区土地利用和景观格局变化贡献率分别为51.35%,23.49和10.9%。人为因素中政策因素影响更加直接。因此,合理利用流域水土资源对流域生态环境安全十分重要。

[参考文献]

[1] Fan Qindong, Ding Shengyan. Landscape pattern changes at a county scale: A case study in Fengqiu, Henan Province, China from 1990 to 2013[J]. Catena, 2016,137:152-160.

[2] Liang Youjia, XU Zhongmin, Zhong Fnglei, Song Xiaoyu. An spatial ecosystem services approach based on LUCC: A case study of Ganzhou district of Zhangye City[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(15):4758-4766.

[3] Delvosalle C, Fiévez C, Cornil N, et al. Influence of new generic frequencies on the QRA calculations for land use planning purposes in Walloon region (Belgium)[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2011, 24(3):214-218.

[4] Zhan Chesheng, Xu Zongxue, Ye Aizhong, et al. LUCC and its impact on run-off yield in the Bai River catchment-upstream of the Miyun Reservoir basin[J]. Journal of Plant Ecology-UK, 2011,4(1/2):61-66.

[5] 王璐, 丁建丽. 基于景观尺度的艾比湖保护区LUCC变化及其驱动力分析[J]. 水土保持研究, 2015, 22(1):217-223.

[6] 杨超,王金亮,李石华,等.抚仙湖流域土地退化动态遥感监测研究[J].遥感技术与应用,2016,31(2):388-396.

[7] 李晶,焦利鹏,申莹莹,等.基于IFZ与NDVI的矿区土地利用/覆盖变化研究[J].煤炭学报,2016,41(11):2822-2829.

[8] 费兵强, 韩炜, 马霄华,等. 2010—2015年焉耆盆地LUCC特征分析及预测[J]. 云南大学学报:自然科学版, 2017, 39(3):395-404.

[9] 徐小明,杜自强,张红,等.晋北地区1986—2010年土地利用/覆被变化的驱动力[J].中国环境科学,2016,36(7):2154-2161.

[10] 张颖, 章超斌, 王钊齐,等. 气候变化与人为活动对三江源草地生产力影响的定量研究[J]. 草业学报, 2017, 26(5):1-14.

[11] 李燕,周亮广.基于LUCC的安徽省生态系统价值时空变化分析[J].人民长江,2016,47(17):19-24.

[12] 刘焱序,李春越,任志远,等.基于LUCC的生态型城市土地生态敏感性评价[J].水土保持研究,2012,19(4):125-130.

[13] 张继平,常学礼,李健英,等.基于3S的呼和浩特市土地利用变化及其生态效应[J].生态学杂志,2008,27(12):2184-2189.

[14] 胡琦,董蓓,潘学标,等.1961-2014年中国干湿气候时空变化特征及成因分析[J].农业工程学报,2017,33(6):124-132.

[15] 夏露,宋孝玉,符娜,等.黄土高塬沟壑区绿水对土地利用和气候变化的响应研究:以南小河沟流域为例[J].水利学报,2017,48(6):678-688.

[16] 高志强,刘纪远.1980—2000年中国LUCC对气候变化的响应[J].地理学报,2006,61(8):865-872.

[17] 刘晓娜,张微微,李红.基于LUCC的密云水库上游流域人为干扰动态变化[J].生态与农村环境学报,2016,32(6):951-957.

[18] 李忠锋,王一谋,马安青.准格尔旗土地利用变化与影响因素分析[J].水土保持通报,2003,23(3):42-44.

[19] 吴晓旭,邹学勇.基于3S的毛乌素沙地腹地景观格局演变及其驱动力分析:以内蒙古乌审旗为例[J].中国沙漠,2010,30(4):763-769.

[20] 闫俊杰,乔木,田长彦,等.新疆典型绿洲阜康地区土地利用/覆被及景观格局变化分析[J].水土保持通报,2013,33(1):139-145.

[21] 李义玲,乔木,杨小林,等.干旱区典型流域近30 a土地利用/覆被变化和景观破碎化分析:以玛纳斯河流域为例[J].中国沙漠,2008,28(6):1050-1057.

[22] 吴文斌,杨鹏,唐华俊,等.土地利用对土壤性质影响的区域差异研究[J].中国农业科学,2007,40(8):1697-1702.

[23] 刘娟,刘华民,卓义,等.毛乌素沙地1990-2014年景观格局变化及驱动力[J].草业科学,2017,34(2):255-263.