贵州省境内长江流域不同水系气候变化特征对比研究

2018-05-17朱大运文雅琴林丹丹王存璐

陈 海, 朱大运, 陈 浒, 文雅琴, 林丹丹, 王存璐

(贵州师范大学喀斯特研究院/国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳55 001)

中国西南地区地形与地表条件十分复杂,且有独特的地理特征,位于平原、盆地和高原的过渡地带,这里受青藏高原动力、热力及季风环流的影响,是中国气候变化研究高度关注的敏感区和脆弱区之一[1]。IPCC第五次评估报告指出:1880—2012年,全球海陆表面平均温度呈线性上升趋势,升高了0.85 ℃[2]。过去几十年在全球气候变暖的大背景下,整个西南地区气温以低于全国平均水平的速率在升高,降水呈微弱下降态势[3]。但是从区域上看则表现出显著的空间差异性,气温升温速率以青藏高原地区最高,贵州东部边缘等地区则相对较低;降水变化带有明显的纬向分布特征,纬度偏高的西藏北部和四川降水呈增加趋势,而纬度偏低的西藏西南部、云南和贵州地区的降水则呈减少趋势[4]。因此,基于空间差异性规律,从长时间序列和小区域尺度研究对比气候变化特征及其成因,具有一定的科学意义。

贵州境内长江流域位于云贵高原向湘西丘陵过渡的斜坡地带,受东亚季风和南亚季风的双重影响,区域内喀斯特地貌分布广泛,岩溶发育强烈,对气候变化的响应敏感,独特的地理环境使得对其气候变化特征的研究非常必要。近年来,国内外一些学者分别从不同角度对流域相关地区气候变化开展了相关研究。Wu Di等[5]利用全球大气—海洋耦合模式模拟西南地区的气候变化,模拟结果显示2010—2015年年均温升高,并且降水量呈现从西北向东南增多的空间分布特征。潘虹等[6]利用1961—2010年贵州省81个气象站的气温和降水资料,对贵州省气候生产潜力研究表明,气候生产潜力呈微弱上升趋势,区域分布从东南向西北逐渐减少,而且随着海拔的升高,气候生产潜力逐渐降低;李春梅等[7]对贵州麦岗水库小流域降水变化特征的小波分析发现,不同季节和年降水存在不同时间尺度的变化周期;徐建新等[8]对贵州省近50 a降水量时空变化研究表明,贵州省年降水量空间分布不均,整体呈东多西少的分布态势,并形成了“三多三少”的降水集中区;唐红忠等[9]对贵州南部12个站51 a气温观测资料分析表明,51 a来贵州南部冬季平均气温、12月气温、2月气温、平均最低气温、极端最低气温均呈上升趋势。另外也有学者[10]从极端气温角度,探讨了贵州北部在过去50 a极端干旱频率明显增加。已往对于贵州气候变化的研究多集中在从空间范围角度去探析某一区域变化特征,而通过水系对比来分析气候时空变化特征是对贵州地区气候变化研究的进一步补充。本文对贵州省境内长江流域1960—2016年不同水系气温和降水变化特征进行深入分析,探讨气候变化与前人研究存在的异同,从小区域层面上加深对贵州气候变化状况的认识,以期为适应和减缓气候变化及西南喀斯特地区植被恢复、水土保持等工作提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

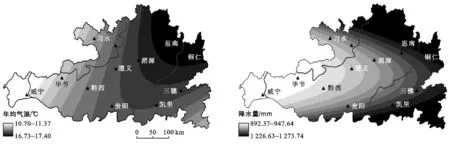

贵州省河流众多,流域面积广阔,中南部的苗岭山脉将其分割为长江流域和珠江流域[11]。其中境内长江流域面积1.16×105km2,约占贵州省总面积的2/3,长江流域总面积的6.43%;大部分区域为高原岩溶山地丘陵地形,涵盖赤水河綦江水系、牛栏江横江水系、乌江水系和沅江水系4个主要水系[12]。属亚热带湿润季风气候,受季风和地形特征的影响降水多集中在夏季,年降水量在1 100~1 300 mm,年均温15 ℃左右,局域小气候变化复杂[13-14]。

1.2 数据来源

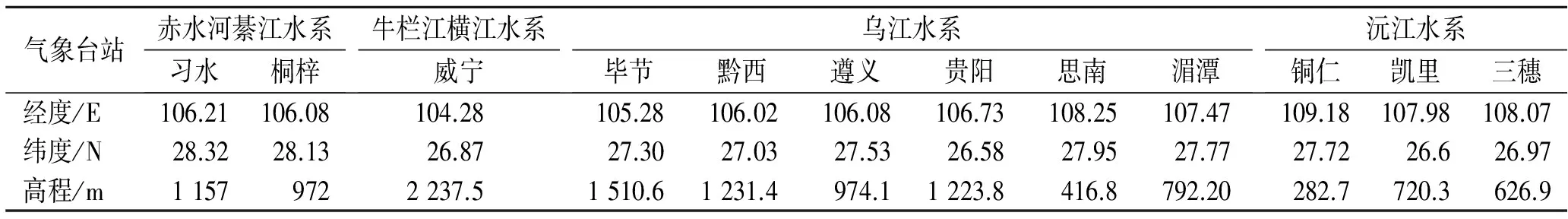

应用于本文的数据来源于中国气象局科学数据共享网(http:∥data.cma.cn),包括1960—2016年贵州境内长江流域12个国家基准站和基本气象站的年值和月值气温与降水观测数据(表1)。为了保证气象观测数据的连续性和一致性,对个别站点变更和缺失数据采用相邻站点线性回归方法进行了插补修正。

1.3 研究方法

运用累计距平,滑动平均,Mann-Kendall检验,回归分析等方法对贵州境内长江流域的气温和降水时间特征进行对比研究,并利用克里格空间插值进行空间特征分析,最终获得研究区多年不同水系的气候变化特征。

表1 贵州省境内长江流域气象站点相关数据

1.3.1 回归分析 研究气温和降水量的时间变化特征常采用一元线性回归法。计算公式为:

y=a+bx

(1)

式中:y——某一地区每年的气温或降水量;x——时间段;a——截距;b——回归系数,也称斜率slope,由最小二乘法计算得出公式(2):

(2)

式中:slope——气温或降水量的线性变化趋势斜率; 当slope>0时,气温或降水量有上升趋势,反之亦然;xi——第i年的气温或降水量;i——年份[15-17]。

1.3.2 空间插值 克里金插值(Kriging)也称为空间局部插值法,是地统计学的主要内容之一,本文采用的是普通克里金插值方法,用来绘制年均温和年均降水量的空间分布图,进行气温和降水的空间对比分析。普通克里格法是克里格法插值中使用最多的方法,指利用区域化变量的原始数据和变异函数的结构特点,对未知采样点区域化变量的取值进行线性无偏最优估计的一种方法,该方法计算公式可表示为:

(3)

1.3.3 突变检验 Mann-Kendall突变检验是一种非参数统计检验方法,它由世界气象组织推荐,并广泛用于检验气温和降水时间序列的突变情况。其原理为:设原始时间序列为y1,y2,…,yn,mi表示第i个样本,yi大于yj(1≤j≤i)的累计数,定义统计量:

(4)

符合原始时间序列随机独立等建设条件下,统计量dk的均值和方差分别为:

E(dk)=k(k-1/4)

var(dk)=k(k-1)(2k+5)/72将上面公式的dk标准化,得:

(5)

由上式计算得出一条UFk曲线,该方法用于反向样本序列得出统计量UBk,构成与UFk相反的另一条曲线UBk,绘制UFk和UBk曲线图,如果UFk和UBk两条曲线出现交点,且交点在临界线之间,那么交点对应的时刻便是突变开始的时间[19-20]。

2 结果与分析

2.1 气候时间变化特征

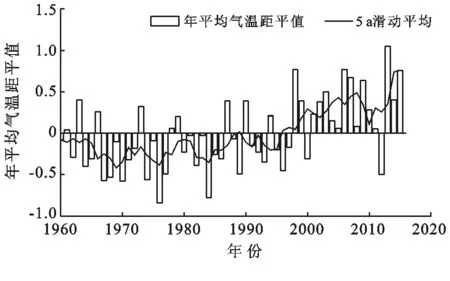

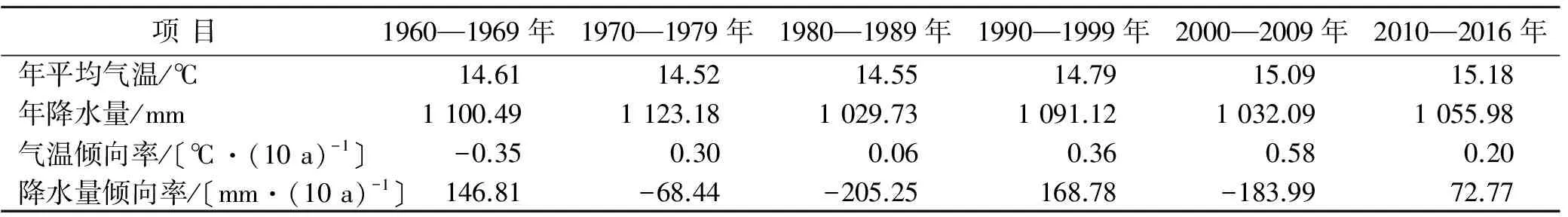

2.1.1 气温整体变化趋势 贵州境内长江流域1960—2016年平均气温为14.8 ℃,年平均气温呈逐年增高的趋势。从年均温距平变化图可以看出(图1),进入20世纪90年代以后,气温明显升高,高于多年平均水平,正值距平曲线占据主导地位。年最高温出现在2013年,为15.8 ℃,最低温出现在1976年,为13.9 ℃。1960—2016年平均气温增温率为0.14 ℃/10 a,介于北半球平均气温增温率0.15 ℃/10 a和全球平均气温增温率0.13 ℃/10 a之间,与全球气温变化趋势保持一致。并且,1960—2016年贵州省境内长江流域平均气温增温趋势均达到α=0.05显著性水平检验,说明增温趋势非常显著。气温年代际统计数据表明,20世纪60年代年平均气温呈下降趋势,降幅为0.35 ℃/10 a。70年代达到近57 a来年平均气温最低值14.52 ℃。70年代以后至20世纪初年平均气温始终表现为逐年上升趋势,但在其中的80年代增温最为缓慢,升温率仅为0.06 ℃/10 a,20世纪前10 a达到升温率最快的0.58 ℃/10 a。从上述分析可知,除个别时间段温度呈下降现象外,年代际温度上升趋势在过去57 a的时间内占据了主导地位,在最近的7 a达到年均温最高值(表2)。

图1 贵州省境内长江流域1960-2016年年平均气温距平值逐年变化

表2 贵州境内长江流域平均气温与年降水量的年代际变化

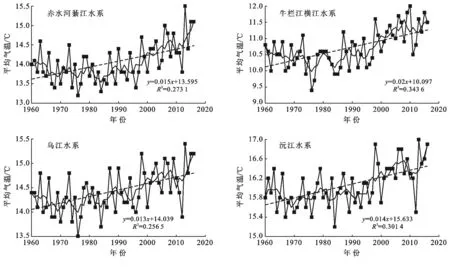

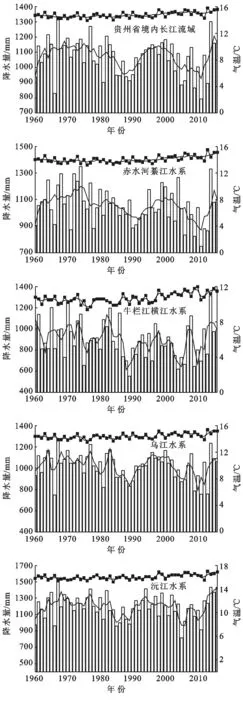

2.1.2 不同水系气温变化对比 通过4个水系的年均温比较,基本表现为:沅江水系>乌江水系>赤水河綦江水系>牛栏江横江水系,且都呈统计意义上的上升趋势(图2)。牛栏江横江水系虽然年均温最低,但是线性倾斜幅度最大,倾向率高达0.20 ℃/10 a。乌江水系和沅江水系年均温较高,而增温速率则相对较慢,分别为0.13和0.14 ℃/10 a,与整个研究区的气温倾向率较为一致。赤水河綦江水系年均温在20世纪60—90年代一直呈下降态势,但是在90年代以后发生了转变,气温以上升趋势为主,与其他3个水系从80年代开始就一直处于增温状态相比,綦江水系气温由降转升时间节点相对滞后。整体来看,最低温度主要分布在牛栏江横江水系,最高气温分布在沅江水系,存在显著地域性差异。

图2 贵州省境内长江流域不同水系年均气温变化趋势

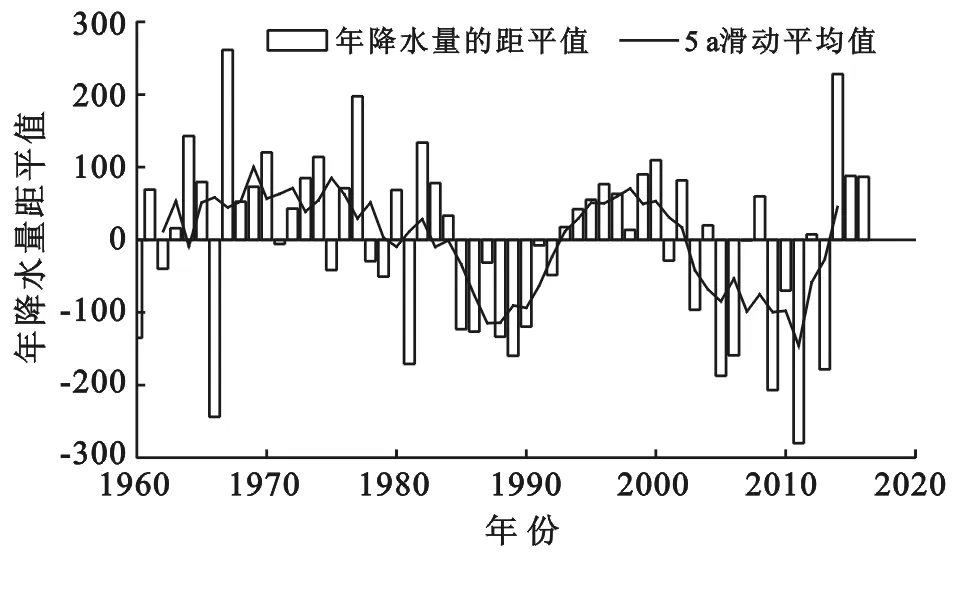

2.1.3 降水整体变化趋势 近57 a贵州境内长江流域平均降水量为1 072.95 mm,年降水量最高出现在1967年,为1 334.4 mm,最低出现在2010年,为792.8 mm。多年距平变化趋势图显示(图3),年降水量呈现波动中小幅下降趋势,降幅为12.94 mm/10 a,距平值5 a滑动平均曲线存在2个明显的正值区间和负值区间。年降水量变化趋势通过了α=0.05显著性水平检验,结果是显著可信的。从降水量年代际变化趋势来看(表2),近57 a各个年代际降水量表现出波动变化特征,滑动平均曲线呈现两高两低现象,1960—1980,1995—2005年分别为2个降水高值区间,1980—1995年,2005—2015年分别为两个降水低值区间。

图3 贵州省境内长江流域1960-2016年年降水量距平值逐年变化

年代际降水量变化率统计结果表明,20世纪60年代贵州境内长江流域降水量逐年增加,变化率为146.81 mm/10 a;70—80年代降水量剧烈减少,变化率分别为-68.44,-205.25 mm/10 a;90年代降水量由降转升,变化率为168.78 mm/10 a;21世纪初前10 a降水量再度小幅下降,变化率为183.99 mm/10 a;2010年以后降水量显著回升。20世纪80年代达到贵州境内长江流域近57 a来降水量的最低值阶段。

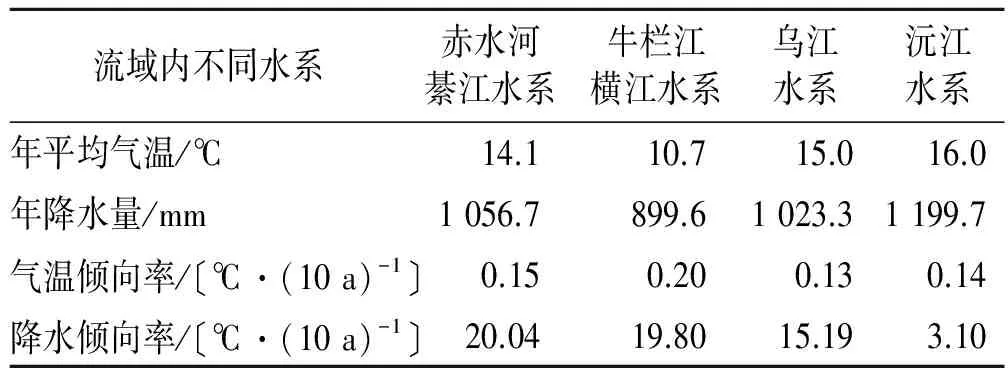

2.1.4 不同水系降水变化对比 对比不同水系年降水量发现,4个水系的年降水量均呈下降趋势,但是整体下降幅度并不高。4个水系中年降水量降幅最大的是赤水河綦江水系达20.04 mm/10 a,降幅最小是的沅江水系,降水量下降幅度为3.10 mm/10 a,牛栏江横江水系、乌江水系降水量变化幅度介于二者之间,降水量变化幅度分别为19.80 mm/10 a,15.19mm/10 a。从4个水系降水量变化趋势图来看(图4),4个水系降水量均成M型的变化趋势,但在2010年后均有一个大幅上升的趋势,属于“湿型”气候。另外,陈学凯等[21]通过研究贵州省极端降水时空变化特征,认为极端降水指数与年降水量之间存在显著的正相关性。从表3可看出,4个水系年均降水量排序为:沅江水系>赤水河綦江水系>乌江水系>牛栏江横江水系,说明沅江水系发生极端降水的可能性大于其他水系。

表3 不同水系年均温与降水量变化特征对比

图4 贵州省境内长江流域不同水系降水量变化趋势

2.2 气候空间变化特征

空间分析结果表明,贵州境内长江流域气温空间分布总体表现东高西低,并呈现出从东向西逐渐递减的梯度变化特征,结合贵州地势自西向东降低,自中部向北、东、南三面倾斜的地形因素,表明随着地势的降低,气温逐渐升高。从水系对比来看(图5),存在一个高温区,一个低温区,低温区位于牛栏江横江水系一带,此地区属于黔西山地高原,位于此区域的威宁气象站点海拔达到2 237.5 m,受地势较高影响,气温低。高温区位于乌江水系和沅江水系的东北侧,即铜仁地区一带,这一区域受副热带高压以及海拔较低的影响,夏季炎热,导致成为高温中心[22]。赤水河綦江水系、沅江水系南侧和乌江水系西南侧空间变异小,气温相对温和。综上所述,各个水系的气温在空间上分布的差异,充分反映了受地形及大气环流影响,使热量重新分配的特点。年降水量的空间分布总体上呈现出东部多,西部少的特性,地区降水分布不均匀,尤其集中在东北部和东南部,存在从中部向东、向北、向南递增,向西梯度递减的趋势。从水系降水量的对比来看(图5),乌江水系东北部、西南部和沅江水系是降水量表现比较强烈的区域,而牛栏江横江水系是降水量最少的区域。总的来说,贵州境内长江流域存在着两个多雨区和一个少雨区,一个多雨区位于赤水河綦江水系与乌江水系的东北一带,另一个多雨区位于整个沅江水系,年降水量大于1 200 mm,这2个区域多雨的原因可能是是受到太平洋季风的影响,带来大量降水[23]。另一个少雨区牛栏江横江水系的全部区域,还有乌江水系和赤水河綦江水系的西侧,年降水量小于1 000 mm,冬半年受西南暖流的影响,降雨较少[24]。

图5 贵州境内长江流域气温、降水量的空间分布

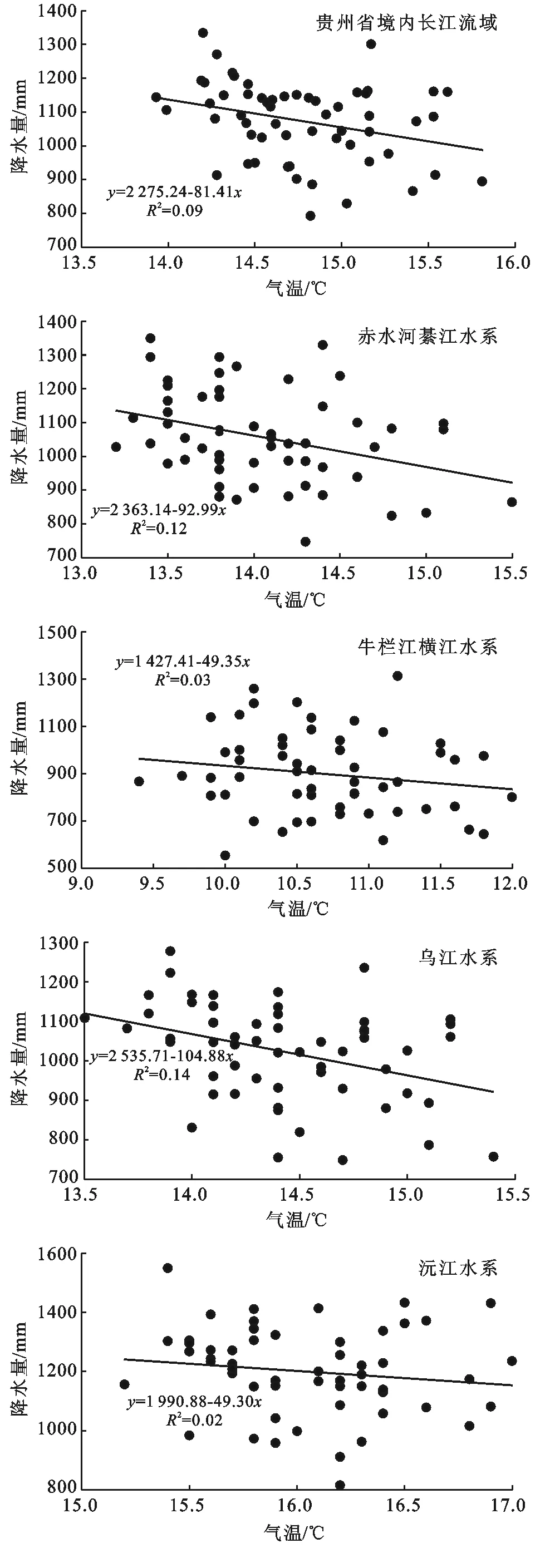

2.3 各水系气温与降水的相关性

2.3.1 各水系气温与降水的相互关系 为了进一步分析气温与降水量之间的相互关系,将整个流域和各个水系对应的气温、降水量做回归分析(图6),结果表明,流域及各个水系的年平均气温与平均降水量相关系数R分别为-0.291,-0.343,-0.168,-0.369和-0.141,只有贵州境内长江流域、赤水河綦江水系以及乌江水系的相关系数较高,并通过了0.05的显著性检验,线性相关较为明显。图7显示,贵州境内长江流域、赤水河綦江水系以及乌江水系的变化趋势相似,降水量均随气温的升高而减少,线性倾向率分别为-81.41 ,-92.99,-104.88 mm/℃。可见,乌江水系降水量的增加或减少对气温的敏感性较高。研究区域年均降水量和年均温的相关关系,可以描述为降水量随气温的升高而减少。从气温和降水两者的空间相关性来看,牛栏江横江水系是整个研究区降水量最少,也是气温最低的区域,而乌江水系和沅江水系的东北部是整个研究区降水量最多且气温最高的区域。

2.3.2 各水系气温与降水的动态关系 从年降水量和年均气温的滑动平均曲线变化趋势以及两条曲线之间的距离可以看出(图7),两条曲线之间的距离变化是“大—小—大—小—大—小”的动态变化(除牛栏江横江水系动态变化相对曲折复杂)。乌江水系与沅江水系两条曲线的距离相对较小,气温高的同时降水量多,反映出雨热同期的状态,牛栏江横江水系的动态变化相对比较复杂,但各个水系整体上动态趋势保持相对一致。从年代均值曲线来看,在20世纪60—70年代气温降低降水增加,70—80年代气温升高降水减少;90—20世纪前10 a气温显著增温,降水量经历了先增多后减少的过程,但是在2010年以后气温持续升高,降水量也显著增加。虽然年均气温和降水量的动态关系看起来比较复杂,但通过归纳可以总结为经历了一个“冷湿—暖干—暖湿—暖干—暖湿”的动态过程。

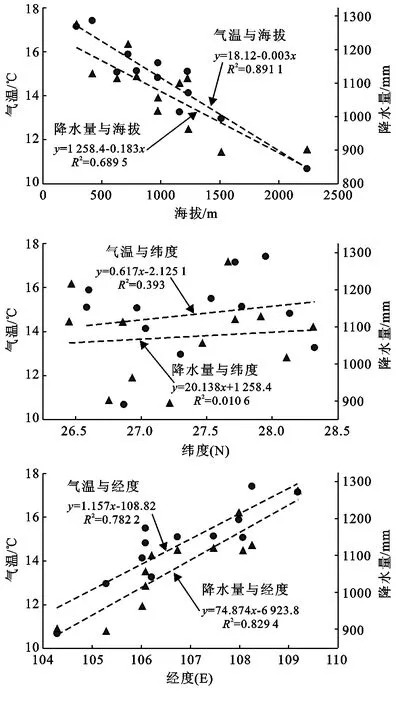

2.4 气候要素与地理因子的相关性分析

运用各个气象站点所代表的地理因子:海拔,纬度,经度;探讨了各气象站点经纬度与海拔高度对于气候要素的影响,以及他们之间的相关程度。结果显示:气温与相对应的海拔、经度、纬度的相关系数R分别为-0.944,0.884和0.198,经检验只有海拔、经度与气温的相关系数较高,并通过了α=0.05的显著性检验,线性相关非常明显。降水量与相对应的海拔、经度、纬度的相关系数R分别为-0.830,0.103和0.911,同样只有海拔、经度与降水量的相关系数较高,并通过了α=0.05的显著性检验,线性相关也十分明显。图8显示,气温、降水量与海拔负相关,与经度正相关。可见,研究区随着海拔的升高,温度与降水量均呈下降趋势,并且气温与降水量变化特征表现为东西向变化差异,纬向差异特征不明显。

图6 贵州省境内长江流域各水系年平均气温与降水量的相互关系

图7 贵州省境内长江流域及各水系气温与降水动态变化

图8 贵州境内长江流域气候要素与地理因子的相关性

2.5 气候突变特征

2.5.1 气温突变检验 利用Mann-Kendall方法对贵州境内长江流域年均温进行了突变检验(图9),结果表明,1961—2016年平均气温的正序列曲线UF超过1/2的统计值在0.05的置信区间内,表明气温突变趋势显著。正序列曲线UF与反序列曲线UB有一个交点,且在0.05显著性水平临界线范围内。表明贵州境内长江流域冷暖突变点出现在1997年,突变前后的平均气温为14.3和15.5 ℃,突变后升高了1.2 ℃,年均温发生了较大变化,增温趋势非常显著。

2.5.2 降水量突变 根据Mann-Kendall突变检验结果(图9),1961—2016年贵州境内长江流域年降水量的正序列曲线UF与UB曲线多次相交,且UF曲线全部落在0.05显著性水平的置信区间内,表明降水量无明显的突变点。

3 结论与讨论

3.1 结 论

(1) 近57 a贵州境内长江流域平均气温呈上升趋势,升温率为0.14 ℃/10 a;年降水量则呈小幅下降趋势,降幅为12.94 mm/10 a。

(2) 空间分析表明气温表现出从东向西逐渐递减的梯度变化特征;降水量同时也有东部多西部少的特性,多雨区尤其集中在流域的东北部和东南部。

(3) 相关性分析表明随着气温的升高降水量逐渐下降,尤其乌江水系降水量的变化对气温的敏感性最高。而且气温、降水量与海拔呈显著负相关,与经度呈显著正相关。

图9 贵州境内长江流域年均气温与降水量突变的Mann-Kendall检验

(4) 突变检验表明年均温气温序列在1997年发生突变,突变后气温显著升温。降水量无明显突变点。

3.2 讨 论

本文研究的重点集中在一些有代表性测站的主要参数的气候变化趋势,对不同水系气候变化特征进行了对比分析研究,而对于极端气候变化特征,降水量的突变点检验,利用升温率、降水量倾向率数据进行空间插值来表征空间分布等方面的研究还有所不足。

通过本研究与西南地区、贵州省气候变化的对比发现:年均温增温幅度大于西南地区(0.12 ℃/10 a),同时降水量降幅略高于西南地区(12 mm/10 a)[4]。反映出近50 a来贵州境内长江流域的气候变化特征与整个西南地区气温升高和降水减少的趋势基本一致。在突变检验方面,气温突变特征比较明显,与西南地区气温突变年份基本吻合。降水量突变不明显,但尹文有等[25]研究西南地区气候变化特征,发现年降水量减少的突变点为1987年,而降水量增加的突变点为1996年,本文降水量突变检验发现UF曲线在1985,1995年左右振幅比较大,这一变化基本和西南地区降水量突变点同处一时间段。与整个贵州省0.13 ℃/10 a的平均升温速率基本相当,略高于贵州省,这可能是因为贵州境内长江流域较贵州南部受季风影响更远,大陆性较强。降水方面,相近时间区间内贵州全省降水量变化幅度为-21.88 mm/10 a,对比可知贵州境内长江流域降水量变化比全省更加稳定,因为受降水系统本身的多变性,区域地形地貌的复杂性,降水变化相对于气温变化更复杂,所以流域内降水量下降幅度低于贵州省的原因,有待进一步的研究[29]。另外,徐建新等[7]研究贵州省的降水时空分布趋势是南部多于北部,东部多于西部。还有陈学凯等[21]研究发现贵州极端降水高值区位于黔东南地区,而低值区集中在黔西北。这些都与本文研究流域内降水量东多西少,沅江水系发生极端降水的可能性较大的结论极其吻合。

总体而言,贵州境内长江流域气温升高,降水减少,与整个贵州省乃至西南地区气候变化趋势基本一致,气候向着暖干化的方向发展。一般认为植被生长以气候因素为主导,反过来植被也会影响局地小气候,改善生态环境,因此提高区域植被覆盖度,有利于改善气候暖干化的趋势。气候变化是由全球气候变化与人类活动相结合的综合性的表现,在掌握气候变化特征一般的规律性之后,气候变化对贵州乃至西南喀斯特地区水资源、石漠化、生态环境的影响仍有待进一步探讨。

[参考文献]

[1] 徐裕华.西南气候[M].北京:气象出版社,1991:1-5.

[2] Chang I C. The physical science basis. Working group I contribution to the fourth assessment report of the IPCC[J]. Computational Geometry, 2007, 18(2):95-123.

[3] 尹文有,田文寿,琚建华.西南地区不同地形台阶气温时空变化特征[J].气候变化研究进展,2010,6(6):429-435.

[4] 齐冬梅,周长艳,李跃清,等.西南区域气候变化原因分析[J].高原山地气象研究,2012,32(1):35-42.

[5] 潘虹,邱新法,廖留峰,等.近50年贵州省气候生产潜力时空变化特征[J].干旱区资源与环境,2014,28(11):158-163.

[6] 李春梅,李双成,王红亚.贵州麦岗水库小流域降水变化特征的小波分析[J].地理科学进展,2012,31(1):32-39.

[7] 徐建新,陈学凯,黄鑫,等.贵州省近50年降水量时空分布及变化特征[J].水电能源科学,2015,33(2):10-14.

[8] 唐红忠,白慧,舒兴武,等.近51年贵州南部冬季气温气候特征及其变化规律[J].云南大学学报,2012,34(S2):374-380.

[9] Wu Di, Zhao Yong, Pei Yuansheng. Numerical simulation and evaluation of regional climate change in Southwest China by a regional climate model[J]. Procedia Environmental Sciences, 2010,2(1):1540-1554.

[10] Zhang Mingjun, He Jinyun, Wang Baolong, et al. Extreme drought changes in Southwest China from1960 to2009[J]. Journal of Geographical Sciences, 2013,23(1):3-16.

[11] 于俊伟,刘雪梅,甘露,等.1998年贵州省属长江流域地区洪涝灾害与森林植被的关系[J].灾害学,1999(1):39-42.

[12] 曹卫峰,白涛.贵州省长江流域属区水污染现状分析[J].贵州地质,1985(3):297-305.

[13] 谢静,何冠谛,何腾兵.贵州气候因素对土壤类型及分布的影响[J].浙江农业科学,2015,56(4):510-514.

[14] 张喜.贵州省长江流域天然林分区和主要树种结构[J].山地学报,2001,19(4):312-319.

[15] 何云玲,鲁枝海.近60年昆明市气候变化特征分析[J].地理科学,2012,32(9):1119-1124.

[16] 史佳良,王秀茹,李淑芳,等.近50年来河南省气温和降水时空变化特征分析[J].水土保持研究,2017,24(3):151-156.

[17] 刘永婷,徐光来,尹周祥,等.全球变化背景下安徽近55年气温时空变化特征[J].自然资源学报,2017,32(4):680-691.

[18] 汤国安,杨昕.ArcGIS地理信息系统空间分析试验教程[M].北京:科学出版社,2006.

[19] 康淑媛,张勃,柳景峰,等.基于Mann-Kendall法的张掖市降水量时空分布规律分析[J].资源科学,2009,31(3):501-508.

[20] 杨义,舒和平,马金珠,等.基于Mann-Kendall法和小波分析中小尺度多年气候变化特征研究:以甘肃省白银市近50年气候变化为例[J].干旱区资源与环境,2017,31(5):126-131.

[21] 陈学凯,徐建新,胡娟萍,等.1961—2012年贵州省极端降水时空变化特征[J].水资源与水工程学报,2015,26(4):50-56.

[22] 杨群,晏理华,周长志,等.2009年铜仁地区高温干旱特征及成因诊断分析[J].高原气象,2011,30(4):1018-1026.

[23] 王英,曹明奎,陶波,等.全球气候变化背景下中国降水量空间格局的变化特征[J],地理研究,2006,25(6):1031-1040.

[24] 蒋兴文,李跃清.西南地区冬季气候异常的时空变化特征及其影响因子[J].地理学报,2010,65(11):1325-1335.

[25] 李宗省,何元庆,辛惠娟,等.我国横断山区1960—2008年气温和降水时空变化特征[J].地理学报,2010,65(5):563-579.

[26] 尹文有.全球变暖背景下西南地区气候变化特征分析[D].甘肃 兰州:兰州大学,2010.

[27] 周晓霞,王盘兴,段明铿,等.我国季平均气温和降水局地同时相关的时空特征[J].应用气象学报,2007,18(5):601-609.

[28] 李聪,肖子牛,张晓玲.近60年中国不同区域降水的气候变化特征[J].气象,2012,38(4):419-424.

[29] 陈学凯,徐建新,雷宏军,等.贵州省干旱时空变化特征及其对气候变化的响应[J].灌溉排水学报,2015,34(8):72-81.