三峡库区景观生态安全格局优化研究

——以重庆市开州区为例

2018-05-17官冬杰赵祖伦王秋艳董莉莉

官冬杰, 赵祖伦, 王秋艳, 谭 静, 董莉莉

(重庆交通大学 建筑与城市规划学院, 重庆 400074)

景观生态安全格局是在景观生态学理论和方法的基础上,确定和建立生态基础设施的有效途径。生态系统的结构和功能,受到剧烈变化的景观格局的影响,其优化问题成为了景观生态学中的难点和热点。20世纪30年代年德国地理学家Troll曾提出,景观生态学是结合了地理学、生态学和航空摄影测量学的综合性学科[1]。1995年,Forman在《Land Mosaics: the Ecology of Landscapes and Regions》一书中,针对景观格局的整体优化,全面地总结出景观格局的优化方法。对于景观安全格局的研究,国内起步较晚,20世纪80年代,著名学者俞孔坚[2]首次提出了针对中国生态安全格局的理论和方法。同时指出,生态安全格局的建立是解决城镇化快速发展所引起的各类问题的有效途径,能够在不同的时空尺度上保护我国的生态环境。景观生态安全格局研究逐渐成为国内学者研究的热点,如曹瑞娜等[3]以山东省栖霞市为例,采用景观指数及聚类分析等方法,对研究区域内流域景观格局空间差异进行了探讨,并对景观格局进行分区研究。吴建胜等[4]采用景观连接度指数、生物多样性服务当量等指标,研究了深圳市景观生态安全格局。胡乔利等[5]采用土地利用转移矩阵和景观指数,对京津冀地区景观格局和驱动因子进行了分析。国内外对景观生态格局的研究成果较多,但多为采用景观指数,生态服务价值等方法对景观格局进行分析,对三峡库区景观安全格局优化的研究较为鲜见。库区生态环境对于长江中下游的生态安全具备重要的战略意义[6],重庆市开州区是长江流域中西部的连接地带,在三峡库区屏障带中发挥极其重要的作用,有着特殊的自然资源和社会经济条件。随着三峡工程的修建和“百万移民”政策的实施,开州区建设用地面积不断增加,湿地、森林和草坪等自然资源越来越少。加上市场经济的快速发展和城镇化过程的迅速推进,开州区生态问题越发严重。因此,探究开州区景观生态安全格局变化规律,根据不同功能区划进行分区优化,以提高景观生态格局稳定性及完善生态功能分区,为该区生态建设及城市可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

开州区位于重庆市东北部,四川盆地东部边缘地区,大巴山麓,三峡库区的腹部核心地带,处于北纬30°49′30″—31°41′30″、东经107°55′48″—108°54′。西边是四川省开江县,东边是云阳县和巫溪县,北方靠近城口县和四川省宣汉县,南下是万州区,开州区四面环山,疆界大多由山岭构成,中为小江(澎溪河)上、中流域小盆地,自然界线分明。开州区属亚热带季风气候,春早夏热,冬季暖和并且雾多,多年平均气温10.8 ~18.7 ℃,无霜期长,气候温暖湿润,雨量充沛,多年平均降水量1 224.7 mm;境内地形多以中低山、丘陵为主,山地占63%,丘陵占31%,平原占6%,形成“六山三丘一分坝”的格局,地形坡度大,地势北高南低,长轴距离120 km,最宽距离50 km,幅员面积3 970 km2;开州区水资源丰富,河流都统属于小江水系,在境内有东河、南河、浦里河3条,是小江的上源和主要的支流,自然地质条件复杂,生态环境脆弱。

1.2 数据来源

土地利用数据源于中国科学院共享的“全国生态环境10 a变化(2000—2010年)遥感调查与评估”项目3期解译数据,空间分辨率为30 m[7],依据开州区行政区划边界图层,运用ArcGIS 10.1软件中的Intersect分析工具,提取开州区土地利用数据,参照中国科学院地理科学与资源研究所的分类系统,将区域土地利用类型整合为耕地、林地、水域、草地、建设用地、未利用地等6个1级大类;DEM数字高程数据源于地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn),空间分辨率为30 m。

2 研究方法

2.1 地形位指数

地形指标能定量的分析土地利用空间格局和地形梯度的对应关系,揭示其地形位上的空间分布特点,它是反映土地利用的重要因素[8-9]。多数研究选择高程、坡度[10-11]等单因子对地形进行表述,但单一地形因子无法表征土地利用分布的综合影响能力[12]。依据喻红等[9]的研究成果,丘陵地区高程和坡度组合情况变化丰富,运用地形位指数能更好地描述单因子地形指标所不能描述的空间分布格局。开州区具有多低山和丘陵的地理环境特征,形成“六山三丘一分坝”的格局,发挥地形位指数的优势进行土地利用空间格局和地形梯度的对应研究是较为合适的,为了更准确、综合地描述不同景观类型的分布特征,本研究采用地形位指数对开州区地形特征进行描述,计算公式[13]为:

(1)

2.2 景观生态安全格局分区方法

2.2.1 阻力表面构建原则 景观生态学认为,生态物质和能量在景观间流动需要克服一定的阻力,物种对环境的利用被看作是对空间的竞争性控制和覆盖过程,而这种控制和覆盖必须通过客服一系列的阻力来实现,阻力表面反映了物种空间运动的趋势。以景观生态安全格局的优化为目标,建立阻力表面的基本原则主要为: ①考虑景观生态安全的要求; ②随着高程、坡度和地形位指数的增加,土壤侵蚀以及水土流失的危险性会有所增大,生态保护的要求也会增高,以发展林地为主,培育草地为辅; ③在土地利用中,现有的林地、草地和水域等自然资源都应作为生态用地的重点保护对象。

2.2.2 “源”的确定 “源”是指物种的维持和扩散的来源,是生态安全的最基本的保护屏障。它在维护景观生态功能中起着重要作用,是保护的重要对象。按照生态学的观点,对景观过程发展起促进作用,有较好生态服务功能的区域,如较大面积的林地、水域等重点保护区域,这些存在于景观中的组分被成为“源地”[14]。本研究借鉴相关研究成果[15-16],结合开州区自然资源的分布特点及区域发展情况,采用ArcGIS 10.1空间分析筛选工具,选择面积大于300 hm2的林地,大于100 hm2的草地,以及全部的水域作为生态源地。源地是生态功能强的区域,是维持区域生态系统功能健康运行的土地底线,原则上城市建设及人类其他活动不得侵占被保护的生态区域。

2.2.3 模型阻力因子的选取及权重的确定 阻力因子的选取是建立阻力面的关键,阻力因子不同,干扰程度不同,对景观生态源地向外扩散的影响也不同。本文结合研究区域概况,采用土地利用类型、坡度、高程作为模型的阻力因子。不同的阻力因子对生态景观的影响力不同,利用层次分析法确定其阻力因子的相对阻力值和相应的权重。权重值及分类的结果详见表1。

表1 阻力因子权重及分类结果

2.2.4 最小累积阻力模型 运用GIS技术,基于阻力表面,建立景观生态安全格局的优化表面模型及建立最小累积阻力表面模型(MCR),计算公式[17-18]为:

(2)

式中:Di——某景观单元 的位置,到源地的空间距离;Rj——某景观单元j的阻力值;f——一个未知的正函数,反映空间中任一点的最小阻力与其到所有源的距离和景观基面特征的正相关关系。

2.2.5 功能分区依据 根据最小累积阻力表面,得到阻力值与栅格数目的关系图,综合考虑生态保护,人类的活动与生产等因素,考虑阻力值的突变点,结合土地利用类型的实际情况,对研究区域进行功能分区,将整个开州区划分为核心保护区、生态缓冲区、生态敏感区、生产生活区4大功能区。通过对生态过程的空间分析,完成功能区划,实现景观生态安全格局的优化,对生态安全起到一定的控制作用。

3 结果分析

3.1 地形位指数分布特征

结合了高程与坡度的地形位指数,根据其计算公式(1),得出开州区的地形位指数值。运用ArcGIS 10.1中的栅格计算器(raster calculator)进行计算,得到开州区的地形位指数图。由图1可知,开州区的地形位指数范围是0.046到1.069,图中红色区域部分地形位指数大,多处于开州区北部区域,该区域高程高、坡度大,多为大面积的林地或草地;地形位指数小的绿色区域与开州区水域走势相同,该部分大部分为耕地和水域,其高程和坡度值,在此区域均较小。

图1 重庆市开州区地形位指数

3.2 景观生态安全格局识别

景观生态安全格局识别主要是对“源地”的识别。根据开州区的自然条件和资源情况,选取大面积的林地、草地以及水域作为本次研究的生态“源地”。筛选出开州区1990,2000和2010年3期中面积大于300 hm2的林地、面积大于100 hm2的草地以及所有的水域,作为生态“源地”,分布情况如图2所示。从图2可以看出,1990—2010年“源地”的面积呈增加的趋势,主要表现在东北方向高海拔地区“源地”面积的增加,由原来零碎的区域变得较为集中,林地和草地面积增加。而其它地区的“源地”变化不是很明显,但贯穿在耕地中的生态源地,1990—2010年期间有所增加,说明有部分耕地变成了林地或者草地,导致了“源地”面积的增加,这是三峡库区修建和移民安置的影响结果。

3.3 最小阻力累积模型

根据不同阻力因子的相对阻力值,得出不同的高程阻力面,地面坡度阻力面以及1990,2000和2010年的土地利用类型阻力面(图3)。

由图3可以看出,开州区区域的高程阻力最小值集中在东北方向,最大值主要集中在西南方向;高海拔地区较靠近生态源地,而低海拔地区远离生态源地。地面坡度阻力最大值集中在东北方向,而较小值在西南区域,说明生态源地对地面坡度的影响表现为坡度较大区域的阻力比坡度小的区域阻力大。根据表1中阻力因子及其对应的权重值,对各个单因子阻力面按照权重进行叠加运算,得到1990,2000和2010年的景观格局综合阻力面。综合阻力值高的地区主要分布在开州区的中部地区,主要以耕地为主和建设用地为主;相反高程高、坡度大的开州区北部和南部区域综合阻力值较低。综合阻力值的分布和开州区土地利用和社会经济发展情况相对应,受地形坡度的影响,高海拔、坡度大的区域不适合人类活动,所以建设用地多集中在开州区的中部区域,开州区四面环山,四周区域受人为干扰较少,多为林地和草地,所以开州区的景观格局综合阻力值呈现出四周低中间高的格局。

根据1990,2000,2010年开州区生态“源地”和景观格局的综合阻力面,运用Spatial Analyst空间分析模块下的成本距离(Cost Distance)工具,分别得出1990,2000和2010年的最小累积阻力表面模型(图4)。由图4可以看出,阻力总体上由“源地”向外不断扩大,源地的值为0,阻力值大的区域均处于开州区境内水域附近,地势较平坦的低海拔地区,用地类型多为耕地和建设用地。1990—2010年间,1990与2000年的最大阻力值相同,10 a间阻力值变化不明显,生态源地对景观格局的综合影响情况变化不大。2010年的最大阻力值大幅度减小,2000—2010年间生态源地对景观格局的影响剧烈。

图3 重庆市开州区阻力面图集

图4 开州区1990,2000,2010年最小累积阻力表面模型

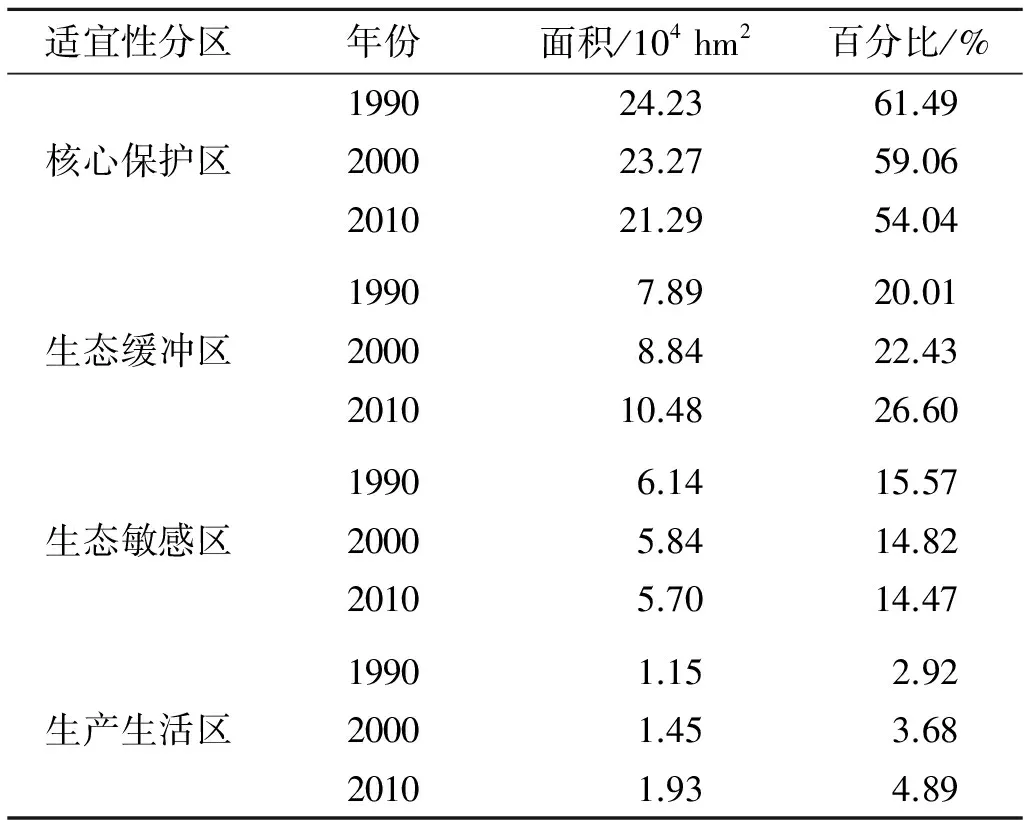

3.4 景观生态安全格局优化分区

对最小累积阻力表面模型(MCR)进行重分类(Reclassify),分为20个等级,分别统计1990—2010年的最小累积阻力值与面积的关系。曲线的突变点是潜在的分区界限,可以根据突变点来确定具体的分区阈值[19],但由于土地利用现状也是优化分区的必要条件,因此结合土地利用类型的实际情况和突变点的位置,对开州区景观生态安全格局进行适宜性分区(图5)。

由图5可以看出,开州区的景观生态安全格局进行优化分区为核心保护区、生态缓冲区、生态敏感区和生产生活区等4个区域。核心保护区主要由林地和水域构成,是生态安全区域,该区域远离人类的活动干扰,一旦遭受到生态破坏,恢复非常困难,是生态保护的核心区域,对保护濒危物种、涵养水源,提高植被的覆盖度和维护整个区域的生态具有重要意义;生态缓冲区主要是草地和局部区域林地,紧邻核心保护区,对维持核心保护区的生态功能具有重要意义,它不仅是核心保护区的缓冲地带,更是核心保护区的重要屏障,是各类林地交叉分布的区域;生态敏感区处于生态缓冲区与人类活动的区域之间,有一定的抗干扰能力,但敏感性较强,可以作为生态林地、园地以及局部的农业活动;生产生活区远离生态源地,阻力值较高,地势较为平坦,主要土地利用类型是耕地和建设用地,是人类的进行农业生产、居住和从事社会经济活动的集中区域。

图5 开州区1990,2000,2010年景观生态安全格局适宜性分区

对1990,2000,2010年4个优化分区的面积进行统计(表2),核心保护区在整个研究区域内所占比重最大,1990—2010年期间面积有所较少,从2.42×105hm2较少到2.13×105hm2,主要以大面积连续的林地和水域为主,是生态保护的重点区域。生态缓冲区在这20 a间面积有所增加,从7.89×104hm2增加到1.05×105hm2,主要为局部零碎的林地与草地,包围着核心保护区起缓冲作用。生态敏感区主要位于生态缓冲带和人类活动区之间,主要土地利用类型为耕地,1990—2010年期间其面积变化范围不大,且占整个区域的比重在15%左右。在整个开州区域内,虽然生产生活区所占的比例较小,但是从1990—2010年的面积呈增加的趋势,从1.15×104hm2增加到1.93×104hm2。由图5可以看出核心保护区主要集中在地形位指数较高的区域,即海拔高、坡度大的大面积林地,生产生活区主要集中在较平坦的低海拔区域,主要包括耕地和建设用地。

表2 开州区1990-2010年模拟分区的面积与百分比

4 结 论

(1) 通过对景观生态安全格局指标的特征分析,发现地形位指数能够更加准确地反映地形对景观类型的空间分布特征。开州区的土地利用在地形梯度上的分布特征表现为高、中、低三段,除了未利用地的优势区域逐渐由中段变化为低段外,水域、耕地和建设用地的优势区域均处于低段区域,林地的优势区域均处于高段区域。

(2) 生态源地主要分布在研究区域的北部及水域附近,结合阻力因子建立最小累积阻力模型,结合土地利用类型的实际情况和突变点将开州区划分为核心保护区、生态缓冲区、生态敏感区和生产生活区四大功能区,1990—2010年核心保护区面积呈现出减少的趋势,生态缓冲区面积增加,生态敏感区的面积小幅度减少,生产生活区的面积呈增加趋势。功能区面积的变化情况,表明开州区经济发展迅速,城镇化趋势明显;同时,受区域人为活动及国家政策的影响,核心保护区面积减少。开州区在今后的发展过程中,政府部门应出台相应的政策,提高全民环境意识,改善开州区生态环境质量。

(3) 地形位指数是结合了高程和坡度2个因子的综合性指数,在本研究中充分说明地形位指数在低海拔、高程与坡度组合复杂的区域景观空间分布特点时更具优势。影响生态安全的因素除了地形因子、水资源因子和土地利用因子,还有交通因子、居住因子和物种丰度等,在源的选取上不仅要考虑特殊地形地貌等限制性因素,还要考虑社会经济影响因子,这些因素的结合考虑有待于进一步研究。

[参考文献]

[1] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2002.

[2] 俞孔坚.生物保护的景观生态安全格局[J].生态学报,1999,19(1):8-15.

[3] 曹瑞娜,齐伟,李乐,等.基于流域的山区景观格局分析和分区研究:山东省栖霞市为例[J].中国生态农业学报,2014,22(7):859-865.

[4] 吴健生,张理卿,彭建,等.深圳市景观安全格局园地综合识别[J].生态学报,2013,33(13):4125-4133.

[5] 胡乔利,齐永青,胡引翠,等.京津翼地区土地利用/覆被与景观格局变化及驱动力分析[J].中国生态农业学报,2011,19(5):1182-1189.

[6] 徐昔保,杨桂山,李恒鹏,等.三峡库区蓄水运行前后水土流失时空变化模拟及分析[J].湖泊科学,2011,23(3):429-434.

[7] 谭静,官冬杰,虎帅,等.重庆三峡库区土地利用时空转型及其生态环境响应研究[J].资源开发与市场,2017,33(3):311-315.

[8] 贺敬滢,张桐艳,李光录,等.基于DEM的土地利用与地形因子关系研究[J].干旱区农业研究,2012,30(2):206-212.

[9] 喻红,曾辉,江子瀛.快速城市化地区景观组分再地形梯度上的分布特征研究[J].地理科学,2001,21(1):64-69.

[10] 江涛,黄子杰,吴昊广,等.基于分形理论的三峡库区土壤侵蚀空间格局变化[J].中国水土保持科学,2011,9(2):47-51.

[11] 李绥,石铁予,付士磊,等.南充城市扩展中的景观生态安全格局[J].应用生态学报,2011,22(3):734-740.

[12] 许宁,张广录,刘紫玉,等.基于地形梯度的河北省太行山去土地利用时空变异研究[J].中国生态农业学报,2013,21(10):1284-1292.

[13] 王永艳,李阳兵,甘彩虹,等.基于地形因子的三峡库区腹地耕地演变:以草堂溪流域为例[J].生态学杂志,2013,32(7):1903-1911.

[14] 李潇然,李阳兵,王永艳,等.三峡库区县域景观生态安全格局识别与功能分区:以奉节县为例[J].生态学杂志,2015,34(7):1959-1967.

[15] 孙贤斌,刘红玉.基于生态功能评价的湿地景观格局优化及其效应:以江苏盐城海滨湿地为例[J].生态学报,2010,30(5):1157-1166.

[16] 李晖,易娜,姚文璟,等.基于景观安全格局的香格里拉县生态用地规划[J].生态学报,2011,31(20):5928-5936.

[17] 钟式玉,吴菁,李宇,等.基于最小累积阻力模型的城镇土地空间重构:以广州市新塘镇为例[J].应用生态学报,2012,23(11):3173-3179.

[18] 刘孝富,舒俭民,张林波,等.最小累积阻力模型在城市土地生态适宜性评价中的应用:以厦门为例[J].生态学报,2010,30(2):421-428.

[19] 李平星,樊杰.区域尺度城镇扩张的情景模拟与生态效应:以广西西江经济带为例[J].生态学报, 2014,34(24):7376-7384.