承载新方案为中国移动5G保驾护航

2018-05-15邹洪强王迎春

邹洪强,王迎春

(1 中国移动通信集团公司,北京 100033;2 中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080)

1 背景

5G网络建设提上了日程,但面对5G需求,传送网面临着巨大挑战,现有网络已经无法有效满足5G网络承载需求。为此,应对无线网络新技术、新业务、新场景等要求,更好的提高网络承载效率,需加快研究承载5G的传送网相关新技术及网络规划建设方案。

2 中国移动承载TD-LTE的传送网方案

中国移动无线回传方案均采用PTN承载,各省回传网络架构和核心网部署位置不同而稍有区别。大部分省份采用省集中方式,核心网统一部署在省会城市;部分省份采用区域集中或地市集中方式,但均部署在两个以上不同物理位置的机房,以确保节点安全。其中集中在省会城市或区域中心的需通过城域传送网和省干连接至LTE的核心网,对于部署在地市中心的均通过城域传送网承载。

城域传送网PTN网络组织普遍采用核心、汇聚和接入三层架构,部分大地市有多层汇聚,一般接入层和汇聚层采用环网架构,部分骨干汇聚层和核心层采用口字型组网;省干一般采用口字型组网方式。

为了确保网络安全,每个地市选择2个核心层PTN节点作为地市出口节点,通过OTN连接到省会城市核心层PTN出口节点。地市城域PTN与省干PTN网络采用UNI对接方式,可以异厂家互通。

S1业务基于IP寻址转发,省干和地市核心PTN提供L3 VPN对业务进行调度。对于X2业务则通过地市核心PTN的L3 VPN直接进行业务调度,不再迂回至省干网络。

4G业务采用L2+L3组网结构,汇聚层采用L2组网,在地市核心层汇聚枢纽节点配置L2/L3桥接功能,完成业务的三层转发。一些发达省份随着业务量增大,已将L2/L3桥节点下沉到县,市到县PTN也已经启用了L3功能。

3 5G技术对传送网的需求

3.1 5G技术要求

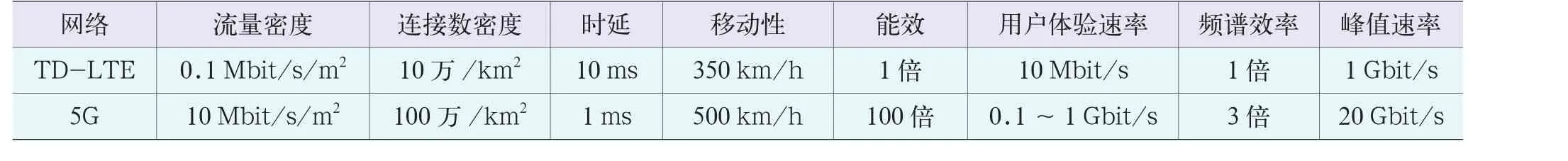

根据5G技术要求,主要满足以下几种场景的需求:连续广域覆盖和热点 容量场景主要满足2020年及未来的移动互联网业务需求,也是传统的4G主要技术场景,定义其为增强型移动宽带eMBB;低功耗、大连接和低时延、 可靠场景主要面向物联网业务,是5G新拓展的场景,重点解决传统移动通信无法很好支持地物联网及垂直行业应用;其中大连接和低时延定义为物联网mMTC,超低时延高可靠定义为uRLLC。上述三种典型应用场景对终端上网峰值速率、单位面积终端连接数量、低时延高可靠通信均提出了相应技术指标。其相应的指标相比4G都有很大提升,具体如表1所示。

为满足以上指标要求和场景,无线网和核心网均发生了较大的变化,具体体现在如下几点。

3.2 5G无线网对传送网的需求

3.2.1 高容量

5G时代将以“用户体验”为中心,带宽需求急剧提升,对传送网带来了很大挑战。

(1)流量增长:移动通信网络流量每年增长61%,五年增长10倍;在集会、赛事等热点情况下的高密接入,也需能够满足服务质量,区别于4G的尽力而为。

(2)异构建网:无线接入异构建网,宏站使用3.5 GHz低频提供连续覆盖,与4G宏站共址,数量与4G宏站相同或略有增加;小站使用高频提升接入容量,主要用于热点覆盖,按需局部部署,非连续覆盖。

(3)低频频谱:6 GHz之下低频部分为5G分配新的3.5 GHz频谱(中国可用频谱资源3 300~3 600 MHz,假定每运营商100 MHz),基站带宽均值:1.2 GHz×3 = 3.6 GHz,峰值:7.6 GHz(单扇区达到峰值,其他扇区均值)。

(4) 高频频谱:6 GHz之上高频部分频谱尚在讨论中,因无法解决室内覆盖及障碍物遮挡问题,更多用于视距通信,具体应用场景存在较大的不确定性,需进一步跟踪。

3.2.2 低时延

根据3GPP定义,URLLC场景下空口时延低至1 ms,而单向端到端时延为2~5 ms,时延相对4G降低一个数量级。典型场景的时延可参考表2。

3.2.3 高可靠

云化和池化对承载网络的可靠性要求提高,部分业务要求近乎100%的可靠性,相较于4G有很大提升。具体体现在:

(1)多GW池备份,云化的GW物理位置动态可调,灾难快速恢复,到不同位置GW灵活可达,均要求承载网络多路径、多层次协同保护;

表1 5G技术指标要求

(2)随着Cloud B的按需部署,部分BBU集中布放,一旦故障,影响范围广,对可靠性提出更高的要求,需要支持BBU容灾备份,即BBU池化,当RRU归属的BBU故障后,可以实时切换归属到其他BBU;

(3)根据802.1CM标准定义,RRU-BBU间需要支持点到点、点到多点、多点到多点的通信模型,即提供灵活的转发调度能力;

(4)BBU部分非实时功能(例如PDCP)虚拟化,上移到MCE集中部署,也带来池化容灾诉求。

表2 典型场景的时延

3.2.4 灵活性

为满足潮汐效应等导致的流量波动,5G承载网需支持灵活转发,支撑全网资源灵活调度,需承载网具有灵活调整、快速调度功能。具体体现在:

(1)根据网络负载,灵活分配BBU、MCE、GW等资源,承载网支持灵活转发,支撑全网资源灵活调度,满足潮汐效应等导致的流量波动;

(2)需要支持流量的灵活路径调整,网络负载动态均衡;

(3)由于网络开放、可编程,支撑新增业务快速部署;

(4)支持组播能力,要求在灾难/自动驾驶等场景下,信息快速推送。

3.2.5 差异化

5G多样化场景提出了“网络切片”需求,承载网需感知业务,针对不同业务提供差异化服务。

(1)根据5GMF要求,需要对业务流进行分类,以区别对待,QoS分类策略;

(2)承载网需要感知应用业务流信息,并进行分类,以便针对不同业务流需求,提供定制化服务,确保E2E质量;

(3)承载网需要能够针对业务的分类标识信息进行调度,例如优先级。

3.2.6 结构调整

基站间协同及无线网结构发生变化,导致承载网结构也需进行相应调整。

(1)基站间协同引入东西向流量。5G无线网络结构将发生改变,基站间将会深度协同;一方面,站间东西向流量带宽显著提升;另一方面,站点间的协同提出了时延达到1ms的指标水平的要求,基站联合发送提出了±400 ns的时间同步要求。为满足5G要求,承载网网络架构将发生改变。

(2)BBU重构为CU和DU,从一级前传变化为前传+中传,前传带宽变大,从10 G接口变成更高速率接口(目前比较通用的说法为25 G)。

3.3 5G核心网对传送网的需求

由于5G场景需求,针对不同的应用场景,核心网部署位置也有所不同:

(1)eMBB:对于此类业务,其主要特征为大吞吐量,主要应用为手机类,为减少省干承载网络流量压力,建议部署在城域网核心层;

(2)mMTC:此类业务主要特征是大连接,应用如智能抄表等NB-IoT类业务,其业务量较小,对时延、可靠性等要求不高,只是连接数较多,为减少部署数量,一般建议按省或区域部署;

(3)uRLLC:主要特征是低时延、MEC局部存储及计算,典型应用为AR/VR、自动驾驶等IoT业务,对时延和可靠性要求较高,为了满足低时延需求,最好贴近用户,建议部署在汇聚层节点。

不同的应用场景,核心网部署位置也有所不同,相应对传送网的需求也有所不同。

总之,目前5G仍处于研究阶段,无线网和核心网尚有诸多方案尚未确定,导致对传送网的需求仍无法明确,部分待定问题直接影响传送网的技术方案和解决思路,本文将对重点内容进行讨论,对于未定因素暂不考虑。

4 5G承载网络方案

4.1 概述

为提高无线基站间协同能力,预计将CU和DU分离设置,根据其目标网络,其承载分为三段。

(1)RRU-DU:定义为前传,网络架构为星状连接,目前暂时确定为N×25Gbit/s带宽需求,单点失效对业务影响较小;

(2)DU-CU:为新增承载段落,定义为中传,其单节点速率在几百兆至吉比特级别,可靠性要求较高;

(3)CU-核心网:该部分统称为回传网络,对承载网的要求和中传类似,可靠性要求更高,带宽流量更大。

根据以上分析,结合对传送网的承载需求,DU-CU和CU-核心网段落均为需收敛、流量大、可靠性要求高,其承载方案相对一致,故此将以上两段统一归并到回传网络进行论述。总之,传送网的解决方案可归纳为前传(RRU-DU)和回传(包括DU-CU和CU-核心网段)两个部分。

4.2 前传

5G前传速率的提升,为传输承载网络带来了挑战,其组网模式适宜采用点到多点的星状组网,具体说来有几种解决方案:

(1)光纤直驱。直接采用光纤直连,点到点组网,可实现快速低成本的部署,但光纤资源消耗大;也可以通过RRU级联来减少光纤资源的消耗。该方案最大的特点是部署成本比较低,但受限于末端光纤资源和传输距离,只适用于小范围。中国移动在末端的管道和光纤资源仍有部分地区受限,如果采用此方案,对现有网络部署是极大挑战,则需提前进行机房、管道、光缆等基础资源储备。

(2)WDM方案。采用无源合分波+彩光直驱方案,无线基站采用彩光口,传送网部署合分波设备;该方案可解决光纤资源问题,但需提前规划无线基站的彩光口,避免波长冲突,但仍无法解决长距离传输问题,只能在小范围拉远使用。

(3) OTN方案。在RRU和DU间部署OTN网络,可采用环形、树形和MESH型等多种方式组织网络;该方案组网灵活、可管可维性强、安全可靠性高、对光纤资源消耗较少等优点,但存在投资较高、部署地点条件要求高、维护要求高等问题。

(4)WDM-PON技术。WDM PON提供了丰富的带宽、时延小并且安全性好,能很好的满足5G基站前传的带宽需求,但目前业界WDM-PON尚缺成熟商用技术,器件成本高昂,大规模应用需要降低系统成本和无色ONU技术。

总之,以上方案各有优缺点,且部分技术尚未成熟,中国移动正在结合现网情况,推动各种传送技术成熟,根据以上技术发展、产业成熟和投资效益等情况,选择合适的建设方案。

4.3 回传

针对5G回传,目前比较典型的有3种解决方案:

4.3.1 PTN及第二代PTN承载方案

中国移动现网已经部署了大量的PTN设备,采用PTN设备直接承载5G,可以满足5G承载需求,只是对于低时延、横向流量、网络切片方面仍有待进一步改善。除此之外,继续研发第二代PTN设备,是在第一代PTN设备基础上升级改造,第二代PTN主要基于FlexE(接口技术和网络技术)和SR(源路由技术)、SDN为核心的分组承载技术,其具有以下特点:

(1)业务层:采用SDN L3+SR的业务组网,满足业务灵活调度要求;通过L3为东西向流量提供低时延,通过FlexE交叉或者光层直通提供低时延转发通道;

(2)通路层:基于FlexE的接口和端到端组网能力,提供网络分片和低时延应用;

(3)物理层:接入层采用25 GE/50 GE组网,核心汇聚采用高速率以太或者以太+DWDM组网,也可OVER在现有100 G OTN平台上;

(4)设备:采用一套融合设备,延续现有PTN技术,可与现网兼容;演进路线参见图1:从第一代传统PTN—支持FlexE接口的PTN—支持FlexE通道层的PTN—第二代PTN(完全基于FlexE接口和网络层技术的PTN);第二代PTN与传统第一代PTN已经完全不兼容,在第二步和第三步设备的中间演变过程中逐步走向第二代PTN;

(5)成本:单纯从芯片来看,FlexE接口技术延续以太网产业链,价格优势明显;但FlexE网络技术仍未规范,芯片及产业链尚不成熟,价格成本仍无法估算;引入的SR和SDN技术尚未估算。

但FlexE和SR均未在PTN上应用,其存在以下特点:

(1)FlexE网络层技术:FlexE网络层时隙交叉技术可减少中间穿通通道转发时延,但现网却很少有单一的穿通节点,因此减少的时延在实际网络应用中仍无法真正有效实现;

(2)FlexE接口技术:可实现对PTN统计复用的管道进行硬管道分离,满足网络分片需求,但目前的管道只能按照5G带宽倍数进行分配,所以对5G承载应用来说,仍不能满足5G网络切片带宽的灵活性需求;

(3)FlexE接口支持的带宽捆绑:可有效提升系统容量,该方式可解决目前超100G PTN系统难题,同时也满足长距离传输要求;

(4)SR:SR源路由技术可解决目前PTN L3 VPN静态配置的复杂性,通过源节点计算路由自动进行业务转发,由现在集中计算方式转换为分布式计算路由方式,提升了计算效率,但同时也对网络节点带来了更多挑战,支持三层的第二代PTN设备均能自动更新网络情况,尤其首节点需要计算路由,同时为实现保护、OAM管理等功能,和二层对接的首节点功能需求较高,现有的产品均无法支持,需要新部署网元。

总之,该方案在技术实现上有一定优势,但在网络演进、产品成熟度、网络成本、维护管理等方面尚有欠缺,如果引入该方案,需大力推动产品和芯片等技术的成熟,同时现网需要重新部

图1 PTN设备演进路线示意图

AbstractEveryone knows 5G is coming, however, the transport network is facing huge challenges that the existing network is unable to satisfy the requirements of 5G. Therefore, in order to meet the demand of the new wireless technologies, new services and new scenes with better load bearing efficiency, the research of new transport network technologies and the plan of network construction should be accelerating.

Keywords5G; requirement; transport network; solution署一张第二代PTN新平面,存在一定的投资和研发风险。

4.3.2 OTN支持三层的承载方案

随着流量的剧增,采用OTN/WDM也是一个很好的解决方案,但需对传统的OTN设备改进,形成新的设备形态,才能更好地满足5G承载需求。通过采用分组+光融合的设备形态可以实现对5G的承载需求:

(1)在接入层采用IP加光融合一体设备,业务流量经过接入传输设备时,仅对需要接入或落地的业务波长进行电层处理,其它业务波长直接在光层穿通,实现业务一跳直达。S1流量上送到接入设备做封装等分组化电处理,转成光层信号一跳直达接入汇聚设备,光层穿通沿途上的接入设备。如此能有效降低传输时延,时延主要花费在光纤距离和首尾两端接入设备的电层处理。东西向流量(诸如X2、基站CoMP等类似业务)的处理类似于S1流量,从接入设备光层一跳到达接入汇聚设备,接入汇聚设备再做L3层转发东西向流量给其它目的基站。

(2)对于低时延业务,在配置承载转发路径时可以采用低时延选路策略,优选最小转发时延路径来承载低时延业务,每一段光纤的时延可以通过发送检测报文预先测量得知以供最小时延路径的选路策略使用。

(3)利用光网络硬管道特性,可以很好地隔离不同安全要求的业务。同时,光波长可以作为实现网络切片的物质基础,通过不同波长实现针对多种业务的网络切片,比如移动增强宽带eMBB、超低时延可靠业务uRLLC和海量物联网mMTC等。

(4)在汇聚层和核心层,沿用现有分组网络与光网络双平面组网架构,并部署控制器和编排器,用于两个平面的协同,包括拓扑自动发现、业务自动建立、带宽动态调整、跨域协同等。

但是目前融合光的分组设备和SDN技术尚未成熟,现网部署仍有一定距离,近期可通过提升系统带宽和采用OTN+PTN方式满足带宽和切片需求;另外,由于5G建设初期,各种行业应用尚不普及,三层下沉需求不明显,可沿用现有配置方式实现三层转发,未来根据业务发展需求和设备技术发展情况有节奏的引入。

4.3.3 简化的路由器承载方案

直接采用路由器可以满足三层下沉需求,但时延、高带宽、网络分片等也需要提供新的解决思路和方案。所以,可将路由器进行简化,并结合波分技术可实现5G承载需求,但该方案很明显和方案二类似,在此不在赘述。

5 小结

总之,5G新技术、新业务等的演进给传送网带来巨大的挑战,同时也是难得的机遇。一方面要关注需求和业务发展变化,一方面要跟踪和推动传输新技术演进,在兼顾现有网络的同时,研发符合未来发展的新技术、新产品,推动传送网络向开放、融合、灵活、高效的方向发展,满足未来的业务发展需求,为5G业务发展保驾护航。