科学眼观科幻片

2018-05-14傅煜铭

傅煜铭

一群生活在非洲沙漠的食草猿人某天从睡梦中醒来时,发现一块巨大的黑色石板平地而起。这块巨石仿佛一块人类进化的里程碑,由此这些原始人开始认识工具,用骨头制造武器猎食动物,并收复了被同类抢占的失地。随着他们的首领将骨头抛向空中,画面切换至数百万年后的未来……

同样的黑石后来多次出现在宇宙中,它矗立在月球上,飘浮在太空里,带着某种神秘的寓意。时间到了2001年,为了探寻黑石的秘密,人类开展了一项木星探索计划。飞船上载有船长大卫·鲍曼、飞行员富兰克和三名休眠的航天员,此外,还搭载了一台叫“哈尔9000”的智能电脑。哈尔在宇宙飞行过程中发生错乱,令富兰克和三名休眠的航天员相继丧命,剩下鲍曼和这台电脑作战。最终,鲍曼关掉了哈尔的主脑系统,将其战胜。现在,茫茫宇宙中只剩鲍曼一人,他獨自向木星进发。穿越壮观的星门,鲍曼仿佛去到一个奇特的时空,那里有人类无尽的生死轮回和宇宙的终极奥秘……最终,鲍曼在一间古朴华丽的卧室中死去,垂死之际,第四块石板出现在床边,石板将他变成透明光团中的胎儿——星孩,星孩凝视着浩瀚的宇宙,静静地等待未知新生的到来。

数百万年前,黑暗对于原始人类来说意味着未知和恐惧。黑夜来临时,他们会躲在洞穴内瑟瑟发抖,他们很难想到,后来的人类会努力克服对黑暗的恐惧,向广袤深邃的太空奔去。其实,在现代人自己也还不敢想象的时候,斯坦利·库布里克就把一个奔向黑暗深处的历程拍成了科幻电影——《2001太空漫游》。这部电影在展现人类对于未来世界的想象的同时,也饱含着深刻的哲学意味,被誉为“现代科幻电影技术的里程碑”。

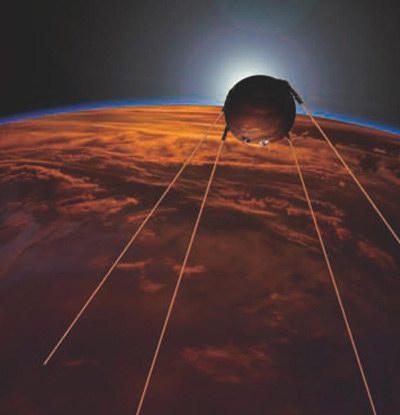

1957年10月4日,苏联成功发射了人类第一颗人造卫星斯普特尼克1号,这在全球引起了轰动。1961年4月12日,苏联航天员加加林首次进入太空。与此同时,美国也在紧锣密鼓地进行航天技术研究,要和苏联在航天领域一较高下。尽管伴随着冷战的阴云,美苏两国之间的太空竞赛却令人们对太空探索空前乐观。《2001太空漫游》中太空旅行的图景,就是航天事业按照当时的惊人速度不断发展下去的假设。

太空起居

电影中,在《蓝色多瑙河》的音乐背景下,弗洛伊德博士搭乘泛美航空公司的一架民用航天飞机,来到位于近地轨道上的国际空间站。太空旅行和地球生活最大的区别就是重力环境不同。牛顿力学告诉我们,太空中距离地球越远的地方,受到的地球引力越小。距离地球为一千倍地球半径的空间,就已经属于“微重力环境”。此外,环绕地球转动的航天器,例如各种人造卫星、国际空间站,其受到的地球引力和绕轨运行的离心力相平衡,所以处于完全失重的状态。事实上,由于飞行姿态调整、仪器设备运行以及其他微小干扰因素的存在,这些环绕地球运转的航天器所处的环境并不是“零重力”,而是“微重力”。

在失重状态下,如果没有其他束缚,所有物体都会飘浮在空间中,水等液体会呈球形。这些现象看似有趣,但是对于已经适应地球重力环境的人类来说,这意味着饮食起居等习惯都要推翻重建,比如,在航天器中,航天员只能在空气中游动,或是推拉舱内设施实现自身的移动。太空中的饮用水一般装在饮水袋中,航天员使用吸管喝水,同时要用手挤压饮水袋让水泵到吸管中。进餐时还要特别小心,不能让食物的碎末飘浮到太空舱内,否则很难清除,还有可能损坏仪器设备。《2001太空漫游》中,女航天员穿着一双“抓握鞋”在微重力环境下自如行走。这种鞋也许可以用磁铁来实现,不过目前在太空中并未得到应用。影片中,失重状态下的食物都被制成了液体,可以通过吸管饮用。此外,在太空上厕所也和地面不同,影片中弗洛伊德博士就在飞往月球的航班上仔细阅读了“零重力厕所”的使用说明。

微重力环境(包括零重力环境)对人类的身体健康有着不可忽视的影响,例如,长期在失重环境下生活,人体的骨密度会减小,更容易发生骨折:人体肌肉会萎缩:血液和体液向头部方向移动,危害健康等。所以,如果我们能够“制造”重力,就有可能避免这些不利影响。然而,人们在很早之前就思考过人工重力的产生方案,目前已知最靠谱的一种就是这部电影中所展现的——旋转法制造等效重力。

电影中的空间站被制造成哑铃的形状,两个圆环绕着连接轴旋转。人类生活区就位于圆环内部。这种设计的物理原理并不复杂——在旋转的参考系中,旋转的物体会受到一个向外的离心力,人如果头朝内脚朝外站立在圆环形舱内,受到的离心力和来自太空舱的支持力相平衡,这就和站在地面上时,重力与地面的支持力相平衡一样,简言之,旋转产生的离心力,起到了等效重力的作用。电影中飞往木星的飞船也有一个圆形的生活舱,而且同样采用了这种人工重力方案。

然而,到目前为止,人类发射过的航天器都还没有实现人工重力,国际空间站内的航天员一直生活在失重状态下。电影中通过“旋转法“人为制造重力的设想在现阶段还不可行是因为要产生足够大的离心力,需要较高的旋转角速度和较大的旋转半径,如果圆环的半径较小,人在绕圆环中心旋转时,脚部受到的离心力大于头部,血液就会不断向身体下方流,造成脑部缺血。不仅如此,人如果在圆环舱内行走,还会受到明显的科里奥利力的影响,走不出直线……基于这些原因,为太空“制造”重力的设想还未能实现。

移居月球

人类在1969年7月20日,也就是电影《2001太空漫游》上映一年后首次实现登月。尽管那时人们已经可以通过大型天文望远镜获得清晰的月表图像,但人们对于月球浅表和内部情况仍然知之甚少。然而,库布里克却为我们呈现了一个在今天看来仍然十分接近真实,甚至比真实更加迷人的月球图景。

在电影中,到2001年,人类已经在月球的克拉维斯陨石坑建立永久基地。从地球出发,通过空间站中转到月球的交通也变得十分便捷。虽然到今天这个设想仍未实现,但在月球建造基地这件事已成为人类太空探索的主要目标之一。我们知道克拉维斯陨石坑是月球正面第三大陨石坑,其直径约为233千米,深度约为4.9千米。在电影中,人类在克拉维斯基地修建了巨大的地表和地下建筑群,该基地是人类进行太空探索的前哨。那么,在月球建造基地具体有哪些好处呢?

首先,月球是离地球最近的一个天体(除小天体外),在月球上建造基地、开展科学实验活动比在其他行星更方便。其次,因为月表重力大约仅为地球表面重力的六分之一,所以从月球向空间发射航天器所需要的能量也比在地面更少。再者,月球上蕴藏丰富的氦-3元素,可以作为核聚变的燃料。不仅如此,如果人类要常驻月球,水是必不可少的,而月球两极的永久阴影区就很有可能富藏水冰。目前,科学家仍在通过绕月探测器和地基望远镜在这些区域寻找水冰。最后,对天文学家而言,月球很适合建造天文台,因为一来月球没有大气,光学望远镜能够获得极佳的观测条件;二来永久阴影区不受日照,常年低温,适合安放红外天文望遠镜;三来月球背面隔绝了地球上的无线电信号,适合建造射电望远镜。所以,如果人类能够常驻月球,相较于空间望远镜,月基望远镜将更易建造、调试和维护。此外,月球也是大型射电望远镜阵列的最佳落脚处。

不过,移居月球仍然具有很大的挑战。例如,我们还不知道人类能否在低重力环境下长期生活,而且移居月球意味着要建立一个可循环的生态系统,要在月球种植粮食、蔬菜,要输送人类生存需要的空气和水,这在目前看来还十分困难。

未来科技

库布里克执导的电影《2001太空漫游》和亚瑟-克拉克撰写的同名小说是同期并行创作的。电影中出现了很多对于未来科技的预言,其中不少已经成为现实,比如即时视频通话和平板电脑等。不过,电影中呈现的人工智能才是最大亮点。

我们看电影中弗洛伊德博士进入空间站时,要经过一项“声纹验证”程序,即通过声音进行身份验证的过程。目前,声纹识别已经在安全领域得到很多应用,它所提供的安全性可与其他生物识别技术(指纹、掌形和虹膜)相媲美,同时数据采集也十分便捷。

电影中还有一个重要的角色——哈尔9000型电脑,它是木星任务中整个“发现号—飞船的中枢。它在和航天员的国际象棋对弈中轻松取胜,这不禁令人联想到早先战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫的超级电脑深蓝,以及最近战胜诸多围棋冠军的AlphaGo。由于哈尔9000型电脑具有超强的计算能力和可靠性,科学家对它委以重任。然而,在太空旅行的途中“哈尔”却误报天线故障,而且还拒不承认自己的错误。两名航天员为了确保航行安全,决定切断哈尔的主脑控制,改为地面电脑控制。“哈尔”通过唇语判断出航天员的意图,为了不让自己下线,它在抗争过程中杀死了富兰克和正在休眠的三名航天员。最终,唯一幸存的鲍曼船长将“哈尔”的存储器一一取出,夺回了飞船的控制权,独自驾驶飞船驶向木星。

五十多年前,库布里克在电影中就预见了人工智能在改变人类生活的同时,可能带来的负面影响。未来,机器是否会具有独立的思维,是否会脱离人类的控制?这是我们不得不思考的问题。而就目前来看,发展人工智能是大势所趋,对其合理利用便能造福人类社会。

黑石与“神灵”

电影中多次出现的黑石是全片一大线索。它最早出现在几百万年前东非的原始人部落,引发了原始人的恐惧。黑石被原始人发现后,又在月球的克拉维斯陨石坑出现,成为科学家研究的对象。最后,黑石再次亮相于木星附近,将鲍曼带入另一个时空。对于这块神秘的黑石,人们有不同的理解:有人认为黑石启发了原始人的心智,加速了他们的演化进程:有人认为黑石仅仅是一个监视人类的工具,并没有影响人类的进化。但不论何种想法,都避免不了一个很重要的问题——黑石究竟是谁放置的?电影中,原始人聚集在黑石边,伸出手指触碰黑石的画面,与米开朗琪罗取材于《圣经》的壁画《创世记》中描绘的亚当和上帝指尖相碰的场景十分相似。通过这一宗教意味浓重的电影场景,我们不禁会想黑石会不会是“上帝”或某种“神灵”的代表?

不过,脱离电影情节来看,其实黑石是库布里克和著名天文学家卡尔·萨根讨论后做出的一个巧妙设置,这避免了直接描绘外星生命可能带来的创作困难。更重要的是,黑石是一种艺术化的符号,它就像人类自身的一面镜子,象征着人类的自然崇拜。人类先民崇拜太阳、月亮、天空、海洋以及自然界中一切神秘事物,而这样的崇拜造就了神灵,尽管电影中黑石的出现可能令观众不安,但对原始人来说,它不过是一个新的值得恐惧和崇拜的事物罢了。一部严肃的科幻作品,自然不会把人类的演化归结为某块黑石的出现。黑石和日月星辰一样,都不过是人类历史发展的见证者而已。

电影中,与原始人不同,科学家在看到黑石时,没有不安和恐惧而是抱着兴奋的心情接近、探索这块神秘的黑石,这一场景生动地展现了科学进步为人类带来的自信。

电影开篇用近20分钟的时间描绘了几百万年前东非地区“人类黎明”的景象:原始人的部落冲突、工具的使用……人类用几百万年的时间探索了地球,造就了伟大的文明,但这在百余亿年的宇宙尺度中微不足道。人类进入太空,就意味着从零开始,我们需要重新学习走路、吃饭、使用和控制工具(飞行器和智能电脑),重新探索新的世界,建立新的文明。东方欲晓,宇宙时代的黎明来临,我们站在地球上,远眺着人类的未来。