研究生学术不端博弈治理机制的构建*

2018-05-11黄辉

黄 辉

(重庆工商大学 会计学院,重庆 400067)

0 引 言

2016年9月1日开始施行的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号)明确指出,高等学校应“坚持预防为主的原则”、“建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系”。可见,有效防治学术不端行为,不单单依赖“利用信息技术手段”对学术成果的事后监测,重要的是“建立学术治理机制”来引导研究者的行为。研究生在学术不端事件中扮演了重要角色,通过调查研究生学术不端的重要环节及其常用手段,在此基础上拟构建研究生学术不端的博弈治理机制。

所指的研究生主要指硕士研究生(包括学术型与专业型、全日制与非全日制),但构建的博弈治理机制与提出的治理措施对博士研究生同样具有普适性价值。之所以把研究对象定位为硕士研究生,是因为研究生还处在学术研究的初级层次,无论从道德上还是能力上都存在着一定的学术不端动机,也的确是当前学术不端行为的最大群体[1]。2016年曾对重庆市6所高校的研究生进行了“学术不端”问卷调查,发现23.7%(其中文科占比26.1%、专业学位占比30.4%)的研究生有学术不端的“意向”,最典型的(多选)是“文句抄袭”(占比52.8%)、“相互挂名”(占比40.1%)、“数据伪造”(占比23.5%)、“篡改成果”(占比21.6%)和“论文买卖”(占比5.2%)。

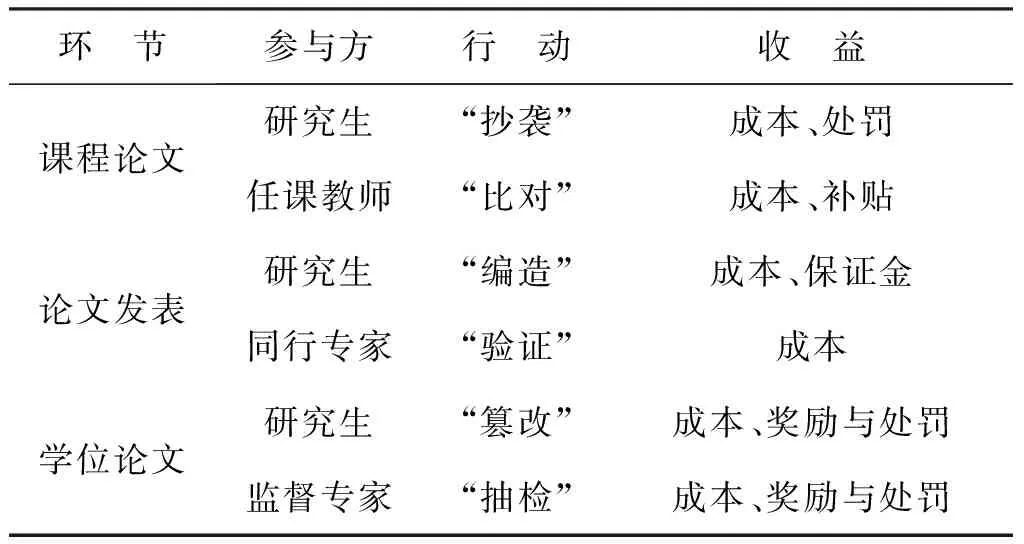

那么研究生在哪些培养环节上存在学术不端行为呢?根据大多数高校研究生的培养方案,容易发生学术不端行为的主要有3个环节:一是课程论文,研究生的选修课基本上都是以课程论文形式来考核;二是论文发表,调查问卷中有92%的学位点(学术型)把“至少发表一篇论文”作为研究生毕业的必要条件;三是学位论文,所有学位点要求提交不少于3万字的学位论文(少数理工科尤其是专业学位点要求不少于2万字)。不同的环节有着不同的利益动机和监管模式,需要分别就这3个环节来设计学术不端博弈治理机制。

1 研究生学术不端的博弈参数

博弈分析需要设定参与方、行动、信息、收益、结果等参数。就高校而言,学术不端的相关责任人包括学术成果的创造者(教师与学生)和管理者(监督评审人员)两类。现旨在探讨研究生的学术不端行为,不涉及管理者的学术不端,并把管理者作为研究生对应的另一参与方。假定研究生进校时便接受了学术道德规范方面的培训与教育,熟悉国家与学校的相关学术规范文件与制度,也即博弈双方的信息是透明和共享的。鉴于“利益驱动”是导致研究生学术不端行为的首要原因[2],计量学术成果创造者与监管者的成本、奖励与处罚,并假定博弈参与方完全按照“得益”选择策略。事实上,目的就是通过制度设计改变博弈参与方的收益矩阵,以达到防治学术不端的“纳什均衡”。

学术不端行为的种类繁杂并越来越“隐蔽”[3]。参考《高等学校预防与处理学术不端行为办法》中规定的6种行为,这些行为在“课程论文”“论文发表”“学位论文”3个环节中有着不同的表现形式。调查问卷统计结果表明:课程论文中的学术不端行为主要有“抄袭他人成果”(占比60.5%)和“编造虚假成果”(占比20.4%);论文发表的学术不端行为主要有“编造数据”(占比23.7%)、“一稿多投”(占比80.4%)和“相互挂名”(占比44.8%);学位论文中的学术不端行为主要有“编造数据”(占比10.4%)、“篡改成果或引用不当”(占比31.3%),专业学位的在职研究生还存在“代写论文”现象。

对某些学术不端行为进行了“简化”处理。课程论文中的“编造虚假成果”主要是为了降低“查重率”而更改数据、颠倒语句等,事实上也是“抄袭他人成果”;论文发表中的“一稿多投”,有84.9%的研究生表示“默认”但不容忍“一稿多发”(大多期刊在论文录用时会通知作者),但的确存在变换一下论文题目和内容“再次发表”的现象,这需要学校建立一套“举报”“认定”“撤销奖励和批评教育”等相关制度来加以防止,“相互挂名”则需要建立“成果署名排序”的计分和奖励制度来避免。学位论文中的“代写论文”还是极少数现象,尽管代写代发的机构较多[4]。结合后文的分析,简要的博弈参与方、行动与收益如表1所示。

表1 研究生学术不端的博弈参数Table1 Game parameters of postgraduate academic misconduct

2 研究生学术不端行为的博弈分析

2.1 课程论文

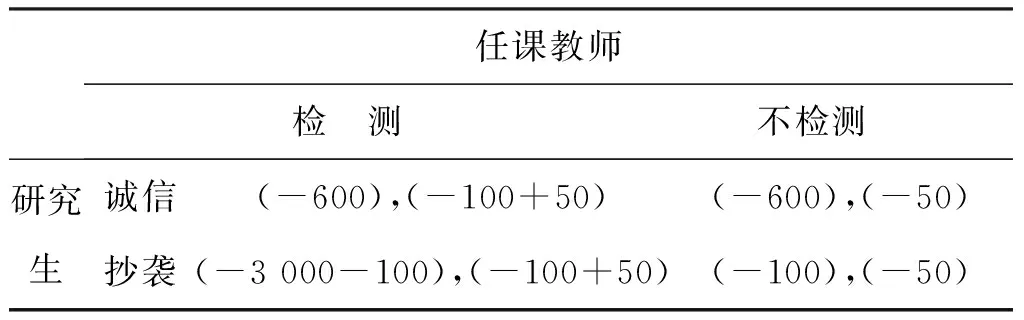

研究生的课程论文包括了科研论文、文献综述、案例分析和调查报告等形式,并且课程论文的成绩在课程的综合成绩中占比50%以上。课程论文已成为学术不端行为的重灾区,只是因为没有公开发表才鲜见于网络报刊,调查问卷中有73.2%的研究生对课程论文的观点抄袭和文字拼凑行为表示“基本同意”。

显然,治理课程论文中的学术不端行为,博弈双方分别是任课教师和研究生。为便于说明问题,结合调查情况大致设定了相关行为所得收益与所付成本的具体数值。假设研究生按要求“诚信”完成一篇课程论文的成本是C1(600),而通过“抄袭”等手段的成本为C2(100),任课教师详细“检测”课程论文是否抄袭的成本为F1(100),“不检测”的成本为F2(50)。课程论文的撰写与审阅是研究生和任课教师的“正常任务”,不存在收益。这样很容易得到一个“纳什均衡”,就是“任课教师不检测、研究生抄袭”,对于双方都是“占优策略”。

如让研究生自主选择“不抄袭”,首先是加大对研究生抄袭的“惩处”,要求研究生提供完整的“查重报告”,任课教师要进行详细比对,要求研究生提供全文查重报告,一旦检测并认定有抄袭行为就视课程论文“无效”,在论文评审中实施“学术不端直接否决”制度,学生重修该课程的成本为C3(3 000),此时研究生为了“风险最小化”,就可能选择诚信的“最大最小化策略”[5]。其次是改变任课教师的“得益”,也即给予教师相应的补贴“F1-F2”(50),或者把检测的工作量计算到课程总课时之中,而不是抽检部分课程论文,这样自然而然就得到了新的纳什均衡“任课教师检测、研究生诚信”,如表2所示。

表2 课程论文学术不端博弈得益矩阵Table 2 The benefit matrix of academic misconduct in thecourse paper

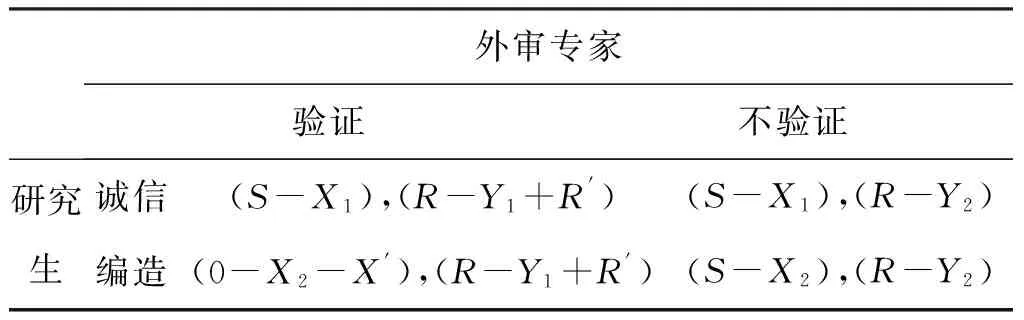

2.2 论文发表

在问卷调查涉及的高校中,83.7%的学术硕士点要求学生至少发表1篇核心期刊论文,每篇有平均600元的奖励;32.8%的专业硕士点要求学生至少发表1篇普通期刊论文,每篇有平均200元的奖励;92.7%的硕士点要求研究生为第一作者或通讯作者(导师为第一作者的也可以)。

目前,国内所有的期刊都应用了中国知网的“学术不端检测系统”,编辑只对符合要求(包括格式等规范)的来稿进行外审,但外审专家往往没有验证实验(调查)数据的真实性。假设外审专家的审稿收费是R(200),“验证”数据及结果的成本为Y1(400),“不验证”的成本为Y2(100),研究生发表一篇核心论文的收益是S(600),“诚信”完成一篇论文的成本是X1(2 000),而通过“编造数据”等手段完成的成本为X2(600)。参与方都是“占优策略”,均衡结果是“外审专家不验证、研究生编造”。

为改变参与方的“收益矩阵”,其一是编辑向作者索要实验过程(原始调查)数据,并付费R′请外审专家(同行评议专家)进行反复验证[6],使得外审专家的“最优反应”是验证策略(也即R′≥Y1-Y2);其二是作者在投稿时向编辑部递交“学术诚信保证书”[7],在录用时交纳保证金S,若专家验证数据真实则退回(否则没收上交),使得研究生的“最优反应”是诚信策略(S≥ X1-X2-X’)。这样得到的均衡结果就是“外审专家验证、研究生诚信”,如表3所示。如按文中的成本与收益数值,外审专家收取的验证费为300(400-100),研究生诚信保证金为800(2000-600-600)。

表3 期刊论文学术不端博弈得益矩阵Table 3 The benefit matrix of academic misconduct inperiodical papers

2.3 学位论文

问卷中的所有高校都采用了中国知网的“学术不端检测系统”,并对学位论文进行“双盲审”。学位论文的“抄袭文句”现象较少,对一所二本高校15个硕士点的学位论文检测结果进行统计发现,“除去引用”的文字复制比平均为14.23%,“第2”“第3”与“第4”段落的复制比较高(分别为18.3%、20.1%和20.6%)。一般的,盲审专家只评审论文质量,没有对数据和观点进行验证和辨别(论文评审书上也没有这一项),也不对其真实性负责。教育部学位中心于2013年建立了“学位论文作假行为处理备案信息平台”,尤其是2014年实施了《博士硕士学位论文抽检办法》,每年抽检一次上一学年度的学位论文,硕士论文的抽检比例为5%,3位专家中有2位及以上专家评议意见为“不合格”则认定为“存在问题学位论文”,对论文作者指导教师以及学位点都有很强的警示作用。取得了很好的效果。

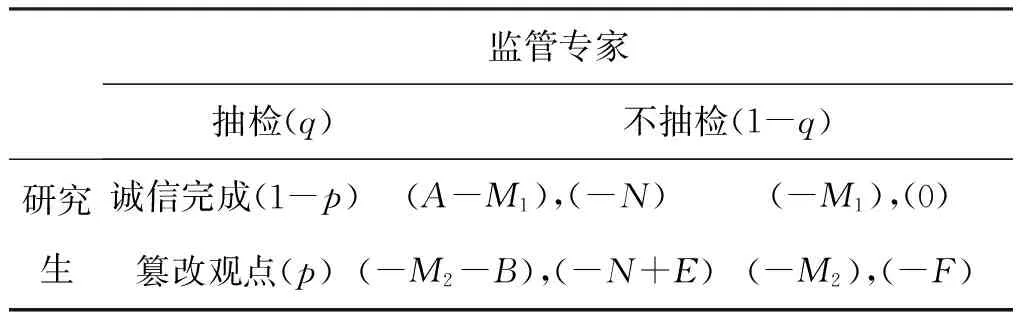

为预防学位论文的学术不端行为,培养单位也应组织专家抽检论文,并对研究生和监督专家实施奖惩机制。假定研究生“诚信完成”学位论文的成本为M1(10 000),被抽查而导致的奖励为A(1 000);有“篡改观点或引用不当”的成本为M2(7 000),被抽查而导致的处罚为B(5 000);专家抽查论文的成本为N(400),不抽查的成本为0,抽查论文获得的奖励为E(600),不抽查造成的职责过失为F(1 000)。由上则可以构建一个简单的博弈得益矩阵,如表4所示。适当调整上述的成本,奖励与处罚的数值,利用前文的方法也可以得到占优或纯策略的纳什均衡。

由于是“抽检”,自然有抽检的比例,所以表4的博弈矩阵是一个混合策略。设研究生“篡改”的概率为p、监管专家“抽检”的概率为q,则研究生与监管专家的预期收益分别为

(1-p)[q(A-M1)+(1-q)(-M1)]+

p[q(-M2-B)+(1-q)(-M2)]

(1)

q[(1-p)(-N)+p(-N+E)]+(1-

q)[p(-F)]

(2)

表4 学位论文学术不端博弈得益矩阵Table 4 The benefit matrix of academic misconduct inacademic dissertations

通过“收益最大化”求得纳什均衡解为p=N/(E+F),q= (M1-M2)/(A+B)。套用文中的成本、奖励和处罚数值,研究生“篡改”的概率为25%,监管专家“抽检”的概率为20%。

可见,若降低研究生学术不端的概率,需要加大监管专家抽检的奖惩力度(p的分母),而为了保证抽检验证的可靠性,并不一定要降低抽检成本(p的分子);为减少监管专家的抽检比例,也需要奖惩结合(q的分母),在褒奖学术诚信的同时,尤其要加强学术不端行为的惩处,对学术不端“零容忍”。

3 结论与建议

在统计分析“研究生学术不端调查问卷”的基础上,针对研究生学术不端行为的发生环节及其常用手段,建立了多方参与的博弈治理机制,把“过程治理”与“博弈治理”有机结合起来。相对而言,过程治理重在“技术”,是“事后治理”;博弈治理重在“制度”,是“事前治理”,有利于形成“参与者”共同治理的自组织机制,正如防范公司的财务舞弊,科学而有效的方法是建立利益相关者共同参与的内部控制制度。

研究生学术不端治理建议是通过“课程论文”“论文发表”和“学位论文”环节的博弈分析得出的,与相关研究得出的措施“和而不同”。课程论文的撰写是研究生学术研究的始发地,理应引起足够的重视。课程论文学术不端的常用手段是“抄袭文句”,治理措施主要有:要求研究生提供完整的“查重报告”;任课教师要进行详细比对并计入课程工作量;实施“学术不端直接否决”制度。公开发表一篇论文直接体现了研究生的学术能力和水平,其中的学术不端行为主要表现在“编造数据或结论”,治理措施主要有:要求研究生投稿时有“学术诚信承诺书”并提供实验过程数据,在论文录用时交纳保证金;期刊编辑则需要进行“论文查重”并请同行评议专家对相关数据进行验证。学位论文集中体现了研究生多年的学术成果,其中的学术不端行为主要表现在“编造数据”“篡改观点或引用不当”,治理措施主要有:培养单位需要进行论文查重检测;抽查部分论文进行比对与验证;加大研究生学术诚信与不端的奖惩力度;实施培养单位监督管理的奖惩机制。

需要说明的是所探讨的学术不端博弈治理机制,只是考虑了“经济利益”而没有涉及“道德素质”。事实上,“个人素质”是维护学术诚信的最重要的因素之一[8],一个有着良好学术德操的学者已经形成了强大的内在声誉机制,外在的学术不端负向成本是相当大的。倘若能采取某种手段“量化”学术不端的“道德成本”,并纳入博弈收益矩阵,学术不端的治理成本将大大降低,有助于建立学术诚信的长效机制,造就良好的学术环境。

参考文献(References):

[1] 方润生,方冬姝,郭朋飞.硕士研究生学位论文学术不端行为的特征分析[J].学位与研究生教育,2013(5):18-22

FANG R S, FANG D S, GUO P F. An Analysis on the Characteristics of Academic Misconduct in Master Dissertations[J]. Academic Degrees & Graduate Education, 2013(5):18-22

[2] 韩丽峰,徐飞.学术成果发表中不端行为的形式、成因和防范[J].科学学研究,2005,23(5):623-628

HAN L F, XU F. A Study on Classifying, Causing and Preventing of the Improper Behaviors in Publication [J]. Studies in Science of Science, 2005,23(5):623-628

[3] 张立迁.警惕学术不端“新变种”[N].中国教育报,2016-06-09

ZHANG L Q.Be Vigilance on the “New Variety” of Academic Misconduct [N]. Chinese Education Newspaper, 2016-06-09

[4] 胡泽文,武夷山.论文代写代发现象之研究[J].中国软科学,2012(7):78-90

HU Z W, WU Y S.Study on Ghostwriting Phenomenon [J]. Chinese Soft Science, 2012(7):78-90

[5] 平新桥.微观经济学十八讲[M].北京:北京大学出版社,2001

PING X Q. Microeconomics Eighteen Speaking [M]. Beijing: Peking University Press, 2001

[6] 徐海丽.学术不端行为及其预防措施[J].中国科技期刊研究,2015,26(6):545-551

XU H L.Academic Misconduct and Its Preventive Measures [J]. Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2015, 26(6):545-551

[7] 李晶,张嵘.科技期刊中研究生学术不端行为探析及编辑作为[J].编辑学报,2016,28(5):460-462

LI J, ZHANG R.Academic Misbehavior of Postgraduates in Sci-tech Journals and Conduct of Editors [J]. Acta Editologica, 2016, 28(5): 460-462

[8] 马玉超,刘睿智.高校学术不端行为四维度影响机理实证研究[J].科学学研究,2011,29 (4):494-501

MA Y C, LIU R Z. Empirical Studyon Four -Dimension Influencing Mechanism of Academic Misconduct in Universities [J]. Studies in Science of Science, 2011, 29 (4):494-501