不同种植模式下滴灌青贮玉米种植密度试验

2018-05-11

(新疆生产建设兵团第一师农业科学研究所,新疆 阿拉尔 843300)

青贮玉米以其适应性强、产草量高、营养丰富、适口性好等优点,在国内发展很快,相配套的青贮玉米生产、加工和配送日趋专业化[1]。近几年为发展畜牧业以及适应棉花轮作倒茬的需要,新疆兵团第一师开始种植青贮玉米,根据第一师的光热资源条件采用了一年两熟或两年三熟2种种植模式。对青贮玉米种植户而言,以追求最大生物产量为目的,而对养殖户和加工企业而言,追求的是最佳营养质量[1]。为保证双方利益最大化,提高青贮玉米栽掊技术是当务之急。为此,第一师农业科学研究所于2015年和2016年连续2年开展种植密度试验,探索2种种植模式下青贮玉米的最佳种植密度,以为第一师青贮玉米种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

2015年和2016年在第一师农业科学研究所3号地开展一年两熟种植密度试验,2016年同时在第一师五团16连3斗13号地开展大田两年三熟试验。试验区位于东经 80°30′~ 81°58′,北纬 40°22′~40°57′,是典型的绿洲农业地区,年均气温10.7℃,≥10℃积温4 113℃,无霜期220 d,年日照时数在2 900 h,4~ 10月平均日照时数 9.5 h,光、热、水、土及生物资源丰富。试验地土质为壤土,有机质含量13.7 g/kg,水解氮含量 82.6 mg/kg,有效磷含量40.2 mg/kg,速效钾含量158.0 mg/kg,全盐含量 1.7 g/kg,前茬作物为棉花。

1.2 试验材料

第一师农业科学研究所种植的青贮玉米品种:2015年为中早熟玉米品种中单909,播种至乳熟末97 d;2016年为中早熟玉米品种郑单958,播种至乳熟末95 d;第一师五团2016年小区试验种植青贮玉米品种为中晚熟玉米品种新玉19号。

1.3 试验设计

1.3.1 青贮玉米一年两熟栽培模式种植密度试验

试验小区随机排列,共设3个种植密度处理,分别为 M1:9 万株/hm2,株距 29.0 cm;M2:12 万株/hm2,株距 21.5 cm;M3:15万株/hm2,株距 17.0 cm。行距配置:18 cm+53 cm+18 cm+53 cm+18 cm+70 cm,各处理重复3次。正播每个小区面积64.4m2,复播免耕播种,每个小区面积48.3m2。田管措施同大田。

1.3.2 青贮玉米两年三熟栽培模式种植密度试验

两年三熟栽培模式种植密度试验共设3个种植密度处理,分别为M1:9万株/hm2,株距24.6 cm;M2:12 万株/hm2, 株距18.5 cm;M3:15 万株/hm2,株距14.8 cm。每个处理重复3次,试验小区随机排列。田管措施同大田。试验区总面积226.7 m2,3月28日人工点播,地膜宽1.5 m,行距30 cm+60 cm,滴灌带铺设在窄行中间。

1.3.3 第一师五团大田麦后复播青贮玉米高产田适宜种植密度调查

调查第一师五团大田麦后复播高产田青贮玉米的农艺性状和适宜种植密度,在大田随机选取有代表性的3点(每点测试面积6.67 m2),人工收割称取青贮玉米生物产量和鲜穗产量。

1.4 调查方法

调查记载青贮玉米生育期,并于灌浆期对各处理青贮玉米的农艺性状进行调查,收获前调查达到的乳熟单株鲜穗数和鲜穗产量(带苞叶),测6.67 m2生物产量折算单产。

1.5 数据处理

对试验数据进行方差分析,对F测验在a=0.05和0.01水平上差异显著的用最小显著极差法(LSR法)测验,做多重比较。

2 结果与分析

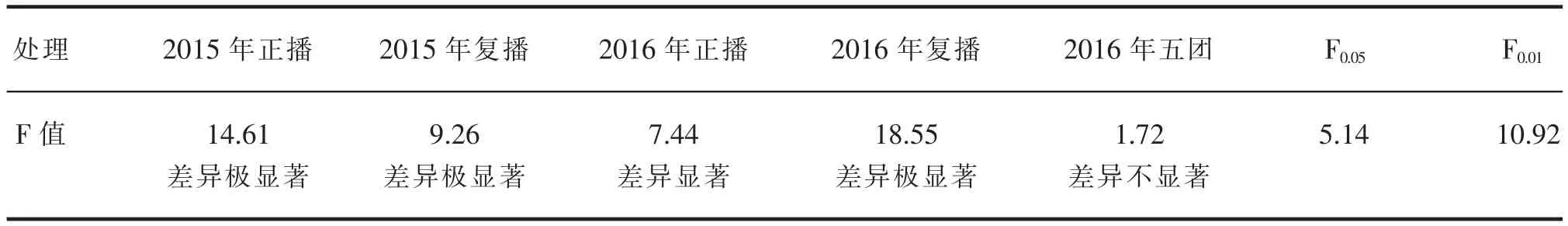

对青贮玉米2年试验的生物产量进行方差分析,结果见表1。从表1可以看出,第一师农业科学研究所2年试验的F测验值显著,一年两熟不同种植密度处理的青贮玉米生物产量差异显著。五团不同种植密度处理的青贮玉米生物产量差异不显著。说明中晚熟玉米品种植株高大,超过M1处理的种植密度反而不能发挥其品种优势,起不到增产增收的效果。

2.1 青贮玉米一年两熟种植密度试验结果分析

2.1.1 2015年农科所试验结果

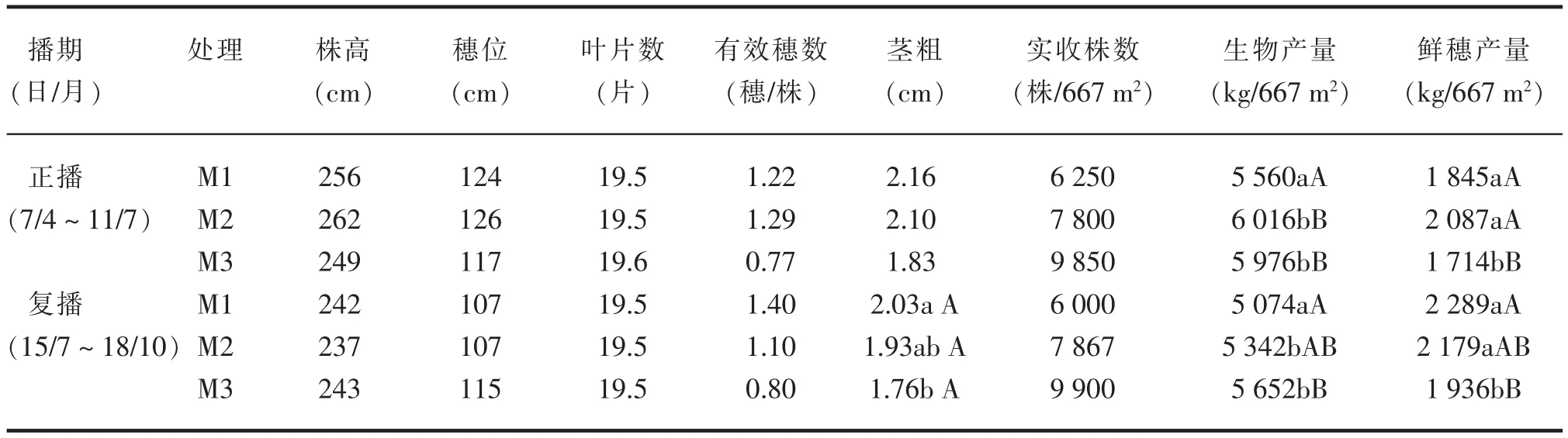

正播青贮玉米品种于2015年4月5日播种,7月1日对各小区的青贮玉米农艺性状进行调查,7月11日取连续20株有代表性青贮玉米样株调查单株有效穗并收割小区计产;复播于7月15日播种,滴水出苗,10月18日进行测产。

从表2可以看出,M2和M3正播及复播处理的青贮玉米生物产量均显著高于M1处理。正播M2处理生物产量最高,M2和M3处理生物产量之间差异不显著,但都与M1处理差异达极显著水平;复播M1和M2处理生物产量之间差异显著,M3和M1处理差异达极显著水平。

调查显示,M1和M2正播和复播处理的青贮玉米鲜穗产量均高于M3处理,且鲜穗成熟度较好,均能达到乳熟后期,M3处理的青贮玉米空秆多,达到乳熟初期的穗偏多,含水量偏高。正播M2处理鲜穗产量最高,M1和M2处理间的鲜穗产量差异不显著,但都与M3之间的差异达极显著水平,复播M1处理鲜穗产量最高,M1和M2处理之间的鲜穗产量差异不显著,M2和M3处理之间的鲜穗产量差异显著,M3和M1处理差异达极显著水平。桑志勤[2]等在对复播青贮玉米的研究中指出,种植密度对复播青贮玉米单位面积的空秆率以及果穗重影响较大,从而导致产量的明显差异,而从本试验结果也可看出,当种植密度达到13.5万株/hm2以上时,单株有效穗和鲜穗产量急剧下降,空秆率增加。

青贮玉米株高、穗位及叶片的差异主要由品系自身特性决定[3]。本试验不同种植密度处理之间的青贮玉米株高、叶片数及穗位差别不大。王国力[4]等研究指出,随着种植密度的增加,玉米的株高和穗数都会减少,茎秆也会变细。从表2也可看出,茎粗随着种植密度的增加呈减小的趋势,对茎粗进行方差分析表明,不同种植密度处理的正播青贮玉米之间的茎粗差异不显著,复播青贮玉米M1处理茎秆显著较M3处理粗。

表1 不同种植密度处理青贮玉米生物产量方差分析

表2 不同种植密度处理青贮玉米农艺性状及产量(2015年)

对各处理青贮玉米产量和有效穗数进行综合分析可以看出,M1处理的青贮玉米单株有效穗数与M2处理相当,但生物产量较低,不能实现高产目标。M2处理的青贮生物产量高,穗多且成熟度好,为本试验的最佳种植密度。

2.1.2 2016年农科所试验结果

正播试验青贮玉米于2016年4月6日播种,青贮玉米品种为郑单958,7月1日对各小区植株农艺性状进行调查,7月10日进行收割计产,调查连续20株青贮玉米的有效穗数;复播于7月15日进行免耕人工点播,7月16日滴水,10月15日调查各小区植株农艺性状,10月16日各小区收获计产。

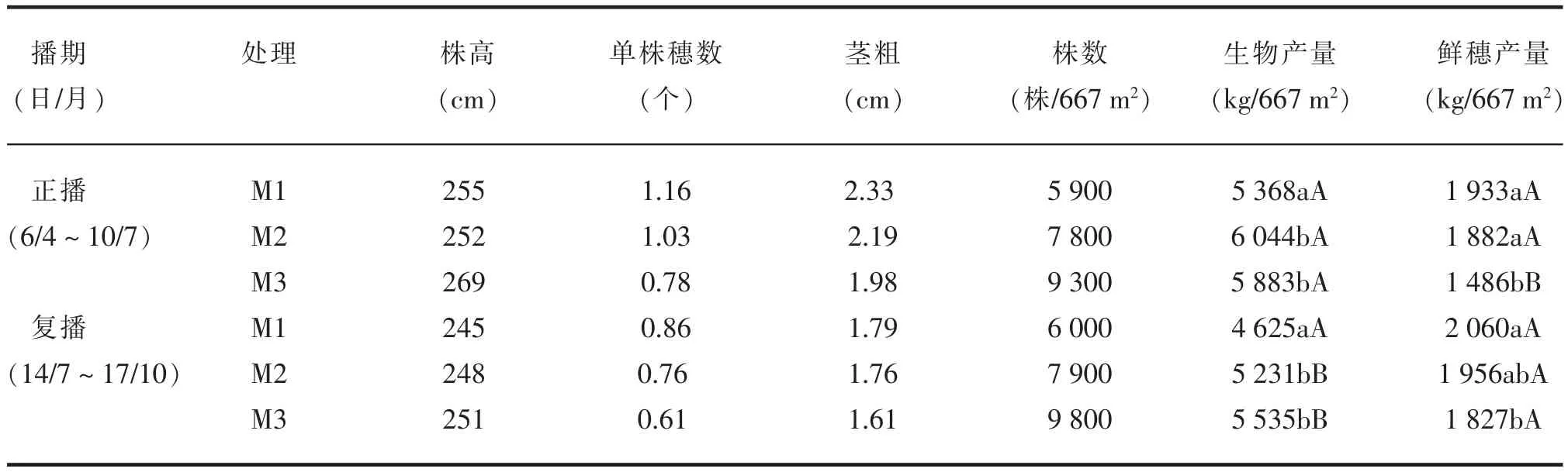

从表3可以看出,正播及复播青贮玉米的茎粗均随种植密度的增加而变小,但方差分析结果表明,不同种植密度处理间的植株茎粗差异不显著。多重比较结果显示,正播及复播的M2和M3处理的青贮玉米生物产量之间差异不显著,但都与M1处理差异达显著或极显著水平。正播M1和M2处理之间的鲜穗产量差异不显著,但都与M3处理之间差异达极显著水平;复播M1和M2处理,M2和M3处理之间的鲜穗产量差异不显著,但M1与M3处理之间的差异达显著水平。

综合分析,M2处理的生物产量和鲜穗产量较高,穗成熟度较好,为本试验中的最佳种植密度。2016年与2015年的试验结果基本一致。

2.2 青贮玉米两年三熟种植密度试验调查结果

两年三熟种植模式为第一年春播青贮玉米,8月中下旬蜡熟期收割;9月20日至10月5日播种冬小麦,次年6月中下旬收割;麦收后及时整地,7月5日前播种青贮玉米,10月中下旬霜降前收割。

2.2.1 春播试验结果

本试验选在第一师五团进行,2016年3月28日播种,供试品种为中晚熟青贮品种新玉19号。4月10日出苗,7月10日对各小区新玉19号农艺性状进行调查,8月2号调查绿叶数,8月9日收割,收后整地待播冬小麦。

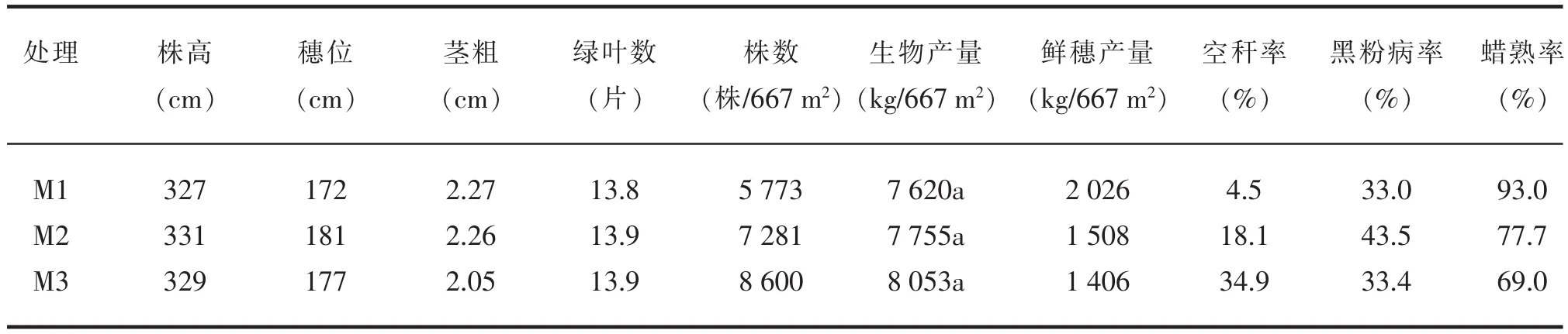

从表4可以看出,随着种植密度的增加,新玉19号株高、穗位及绿叶数等农艺性状没有显著差异,但穗蜡熟率降低,空秆率升高,高密度生物产量略高于低密度,但F测验结果显示差异并不显著(见表1)。鲜穗产量随种植密度的升高而降低,可见对于中晚熟品种而言,低密度M1处理的玉米生物产量与其它2个处理差别不大,但鲜穗产量却最高,成熟度最好,其青贮品质相对较好,为可选用的适宜种植密度。

两年三熟播种模式因4月初至8月底有充足的光照,适宜种植中晚熟青贮玉米品种,收获蜡熟玉米,以保证有足够的生物产量和优质果穗,M2和M3处理不能发挥中晚熟青贮玉米单株生物量大的优势,穗成熟度差,不适合这种种植模式。从表4可以看出,中晚熟青贮玉米新玉19号种植密度为5 000~6 000株/667 m2时,一茬生物产量能达7 t/hm2以上,由于两年三熟模式节约了一茬整地播种成本,农民总收益与一年两熟模式相当。

表3 不同种植密度处理青贮玉米农艺性状及产量(2016年)

表4 五团不同种植密度处理春播青贮玉米农艺性状及产量

表5 五团复播玉米农艺性状及产量调查结果

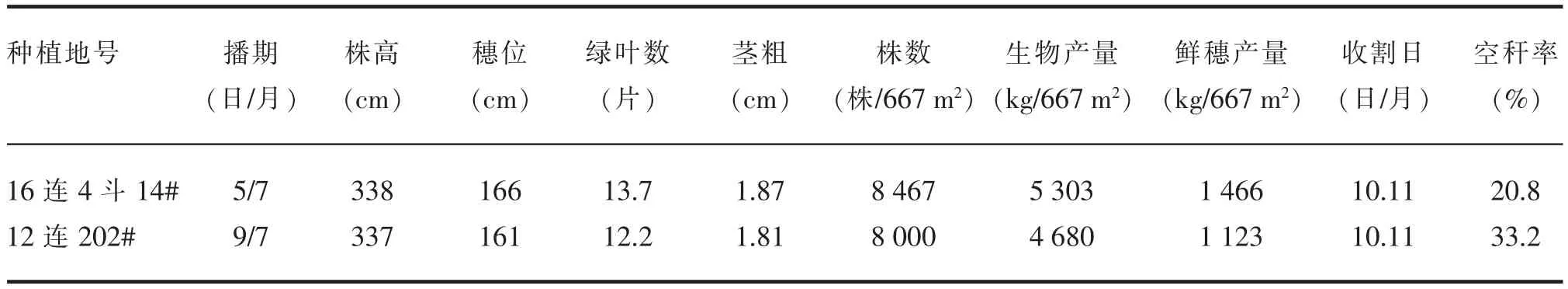

2.2.2 麦后复播试验调查结果

对五团16连和12连的2个冬小麦收获后复播的玉米条田进行调查,种植青贮玉米品种为金玉9号反交种,行距配置为30 cm+60 cm,理论播种密度为13.5万株/hm2,实际保苗株数12万株/hm2以上。7月5~10日播种,10月11日收割。

由表5可以看出,在12万株/hm2左右种植密度下,麦茬后复播青贮玉米仍能达到67.5 t/hm2的生物产量,且基本达到乳熟末收割标准,为适宜种植密度。由于田多机力缺乏,不能按期播种,12连202#地晚播4 d,长相与14#地一样健壮,但其鲜穗产量相对低于早播地,空秆率也高,青贮质量受到影响,因此,复播青贮玉米早播较为关键,一般应在7月5日前完成。

3 小结

玉米是具有高光效的C4作物,只有群体结构适宜,光照条件良好,才能形成较高的生物产量和经济产量[5]。通过2年的种植密度试验和对五团大田生产情况的调查,可得出以下结论:(1)一年两熟种植模式下,选用中早熟粮饲兼用玉米品种,不同种植密度间生物产量差异显著,正播和复播均在12万株/hm2种植密度时生物产量最高,单株有效穗数最多,穗成熟度好。(2)两年三熟种植模式下,春播玉米一般选用中晚熟品种,不同种植密度间生物产量差异不显著,种植密度在9万株/hm2左右时春播玉米成穗率高,空杆少,品质优于其它处理。(3)两年三熟种植模式下,冬麦后复播玉米选用中早熟粮饲兼用玉米品种,12万株/hm2左右种植密度时,复播生物产量基本达到75 t/hm2左右。复播应赶早,7月5日前播种有利于提高生物产量和成穗率。7月9日播种偏晚,生物产量和鲜穗重明显偏低。(4)早中熟青贮玉米品种茎秆细,植株矮,宜适当密植发挥群体优势实现效益最大;中晚熟青贮品种植株高大,茎秆粗,穗大,则要求稀植发挥个体优势,最终实现效益最大化。(5)种植密度对青贮玉米株高、穗位及叶片数的影响不显著,这些性状主要由品种的自身特性决定。随着种植密度的升高茎秆有变细的趋势,但差异不显著。(6)农科所试验田因面积小,机力调配滞后,玉米播种偏晚,但因小气候条件较好,可延时至霜前收获,使玉米达到乳熟后期,试验正常进行。大田生产中也存在因前茬收获过晚,机力调配周转不开等原因而造成不能及时复播的问题,势必对产量造成影响。在生产中应及时把握播种和收获时机,确保玉米有足够的生育时间。

[1]王永宏,赵健.青贮玉米生物产量及营养积累规律研究[J].玉米科学,2005,13(4):81-85.

[2]桑志勤,陈树宾,段震宇,等.不同密度对复播青贮玉米光合特性和产量的影响[J].新疆农业科学,2012,49(1):28-33.

[3]王霞,王振华,金益,等.种植密度对青贮玉米生物产量及部分农艺性状的影响[J].玉米科学,2015,13(2):94-96.

[4]王国力,王晓霞.分析种植密度对玉米生长发育的影响[J].综合论坛,2013(5):388.

[5]王荣栋,尹经章.作物栽培学[M].乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,1997:259.