吴湖帆,大师是怎么炼成的

2018-05-11丁云

记者 丁云

在整个20世纪上半叶,吴湖帆显得独一无二,尤其在古书画鉴定上的地位。依照上海博物馆书画研究部主任凌利中的说法,是天时地利人和,造就了这样一个人。其中既有20世纪上半叶空前绝后的文物流动,有本人无可替代的天才个人因素,以及壮丽的家庭背景,才诞生了这样一位大鉴定家。

时代造就伟大的鉴定家

时代一去不复返。中国历史上,书画文物的聚散几经大起大落。乾隆帝把江南的文物大量带进清宫。到了晚清,这些文物又史无前例地从宫廷走向民间。这是历史上规模最大的一次,也是最后的一次。若非这一次,除了北京故宫博物院,其他任何博物馆都没有机会收入“囊”中。这是奠定现今海内外中国文物收藏格局的最后一次聚散。

吴湖帆是见证者,也是受益者。清宫藏品大量流出,大藏家纷纷收购。包括潘氏潘祖荫、吴家吴大澂。叶恭绰在米芾的《行书多景楼诗》册上卷写道,“近日佳书画颇俱沪滨,亦时局使然。”

上海、天津、香港等地,均是书画文物流向地,但以上海为集中,书画文物往来频繁。吴湖帆1924年从苏州搬到了上海,收藏和眼界无不受益于此。《行书多景楼诗》册本就是清宫流出的东西。

迁居上海后,因吴湖帆在书画方面的造诣,梅影书屋不仅成了吴湖帆收藏宝贝的地方,更是江南书画流通的最大艺术沙龙。几乎见证了上海滩往来的所有重要的书画文物。

“通常情况下,东西都要到梅影书屋转一转,让他鉴定一下,听听他的看法,藏家以得到他的题跋为荣。一题一鉴,东西的身价和影响力又不一样了。因而,除了本人藏品,过眼大量经其鉴定题跋的书画文物,对他最后眼光的形成具有意义。”

眼光的形成,与当时的故宫文物南迁也有关系。

1933年始因时局动荡,故宫书画南迁,曾在上海停留数年,恰使吴湖帆有机会走进故宫国宝。当时的国民政府甄选藏品赴英国伦敦等地展出,均请到吴湖帆等人前往挑选、鉴定。因此在1933-1937年间,他见到了现分属两岸故宫的书画文物藏品,包括黄公望《富春山居图》、赵孟頫《鹊华秋色图》、沈周《庐山高图》,李唐《江山小景图》、李公麟《免胄图》等国宝级藏品,并一一鉴定过。

中小企业的划分标准是由国务院负责企业工作的部门根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标,结合行业特点制定,对于不同的行业,划分标准也有所不同。中小企业大多雇用人数与经营额都不大,多数上由业主直接管理。[1]其特点主要包括:经营产品单一,风险较高;所有权与经营权很难分离;会计及内部控制从业人员素质较低。

比如现台北故宫最重要的多件书画作品,吴湖帆的意见明确。他曾说,乾隆有数十题实非真迹。故宫旧藏,真伪杂陈。敢于直指故宫藏品有问题,当时真没几人。他在《烛奸录》里谈,指出故宫藏品有假,不是跟人过不去,是避免这样的东西以讹传讹。

虽是性情温和的苏州人,但论及鉴定,吴湖帆意见明确,颇有锋芒,且笃守客观,有真知灼见。

当然,出现这样一位大鉴定家,与本人的书画活动也有关系。吴湖帆最早期的艺术活动始于苏州,与怡园过云楼顾氏家族、吴昌硕、陆恢等人皆有交往,也受到爷爷吴大澂的提携和点拨。

靠眼力、学问、才艺收藏

通常认为,梅影书屋的收藏该大部分继承祖上吴大澂、潘祖荫及外祖沈树镛,而事实上,除了祖传重量级名品,真正继承自家族的藏品数量,并不算多,主要还是来自于吴湖帆夫妇自己收藏。

因没有庞莱臣、张葱玉这样巨量的资金,除了苏州房产收来的租金,收藏靠眼力、靠学问。钱不够时,就以家中青铜、陶瓷、玉器等以物易物,实在不行,再花上部分现金。现藏于上博的王时敏册页,由其以家中均窑、定窑、汝窑等换来。黄公望《剩山图》,用青铜尊换来。还有的用古籍善本,甚至夫人的貂皮大衣。

1930年代左右,是吴湖帆的主要收购时期。到1937、1938年,藏品中的一些好东西在经济不济时拿去换资度日。但兜了一圈,一些好东西又转回到他手里。建国后,他就基本不收东西了。

还有一种收购方式是以画养画。他把一些不是很好或者不一定对的古画卖掉,再去买好的东西。比如现存耶鲁博物馆的郑思肖《墨兰图》,被以很高的5700块转手,第二天,即以其中很大一部分资金买了其他作品。耶鲁的那张与大阪国立的一模一样,卖掉那张,吴湖帆得到了沈周的《西山骑行图》。

吴湖帆与友人之间互相的赠送也很多。比如他送张大千,张大千也送给他。

当时也有拍卖行、文物商店、私下交易等多渠道方式。上海有很多画斋、展览会等,但梅影书屋是最重要的渠道。有书画掮客知道吴湖帆要什么,隔一段时间就拿来一捧。张中《芙蓉双鸟图》,是1935年汲古阁的曹友卿拿去梅影书屋,被吴湖帆当场以800元拿下。1933年6月14日,吴湖帆到集宝斋买了包慎伯的小联《草书七言联》。他的收购途经多样,不仅上海,北京、南京地区等地都会有。

眼光犀利的收藏偏好

吴湖帆的藏品,有他的眼光在那儿,尤其唐宋珍稀作品,文人画他也喜欢,元四家、明四家、董其昌、清六家、四王等极多。每一家几十件几十件的经手,就把一位艺术家早中晚期风格摸了个透。

吴湖帆能如数家珍般道出各家一生的画风分多少阶段,每个阶段是怎样的风格

清宫藏品大量流出,大藏家纷纷收购。包括潘氏潘祖荫、吴家吴大澂

他收藏女史画,跟夫人潘静淑有关系。一些题材他偏爱。比如猫,夫妇俩喜欢养宠物,古代还有习俗金危危日,这一天画猫可避火。比如梅花,与梅影书屋有关。再比如与吴门乡邦有关的像《七十二把状元扇》。还有与其家世有关,像金俊明的一套册页《群芳合璧图》。吴湖帆祖上旧居,原本是金俊明旧居;册页又曾是吴湖帆父亲藏品;再且与梅花有关。这样的东西辗转到吴湖帆手上是一定会收的,是与文物的姻缘。

他还收了戚继光的书法,朝鲜废摄政王的画,因绝无仅有,倒非一定出于喜欢。南京博物院有吴湖帆收齐的金陵八家扇册,他并不喜欢邹喆,但因甚少能配其八家,他才收藏。

作为大鉴定家,吴湖帆收藏的一个门类很特别,有研究价值的。就是说,不一定艺术性很高,但作为研究资料有必要收藏。

他收了一个叫朱融的人画的一本册页。他说,朱融是王鉴的代笔人。“最近看到上博收藏的王时敏手稿,里面提到了朱融和王鉴的关系,联系到吴湖帆收藏的这件作品,这对研究王鉴代笔问题是一份非常重要的材料。”凌利中说。

吴湖帆还收了清代一个叫范廷镇的人的画。他说,恽寿平的代笔百分之多少是范廷镇的。上博办展,特意研究了范廷镇的作品,回头再看,范廷镇的代笔混在恽寿平的作品里根本发现不了。以范廷镇为研究对象,排列梳理,发现很多博物馆冠名恽寿平的画作原来都是范廷镇画的。

回味吴湖帆的旧藏,只叹其眼光犀利。

独一无二的把玩技艺

吴湖帆收藏的书画,一律装裱得干干净净。他眼里容不下书画脏兮兮,破烂烂的,甚至动手裁割、切配,见不得一点瑕疵。他藏画会把玩,会拼配,也会梳理。

上博收藏的马守真《水仙诗画册》,一旁是王稚登的《诗册》,两件东西原来不在一块儿,他收后将两者配在一起。因历史上曾有一段传奇,史料记载,马守真对王稚登一见钟情,但故事没能发生下去。吴湖帆就以诗、画将历史的遗憾弥补了,自有风味。

他做拆装,天衣无缝。唐伯虎送给老师王守仁六十大寿的手卷,配上了王鳌的寿词,简直绝配,让人以为两件作品原本就在一起。古画中的伪款他觉得不舒服,不伦不类,就会挖去,还原真相。他还会将残存画作的遗失部分补齐。

1938年5月,画商朋友拿来一张文徵明的《玉兰图》,吴湖帆在日记中描绘为纸破不堪,千疮百孔。他把画留下,请高手托裱后,把破的补上,自己再动手接笔。这活别人做不了。他懂古人笔法,对各代画家的风格了然于胸,能够以非常接近画家本人的用笔特点接笔,他所使用的材料,也是他收藏的老墨、老纸,肉眼很难辨别出修复痕迹。

吴湖帆收藏的一个门类很特别,有研究价值的。不一定艺术性很高,但作为研究资料有必要收藏

上海博物馆书画研究部主任凌利中指出,吴湖帆的这种手法,对整个上世纪的收藏圈影响很大,也奠定了上海博物馆书画藏品的装裱体系标准。这种装裱方法的落脚点在鉴定。源于吴湖帆见多识广,恰好契合了史无前例的文物聚散大时代背景。加上他出身于官宦文艺世家,本身艺术上的造诣、成就都让他在书画鉴定上达到别人达不到的高度。

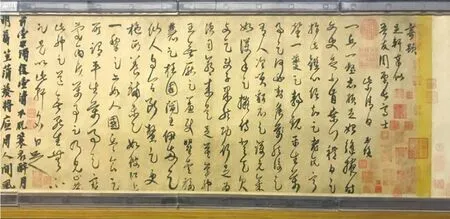

书画鉴定学上,鉴定依据有印章、著录、题跋、纸张等等一整套体系,最早的实践者是他。前无古人。他能如数家珍般道出各家一生的画风分多少阶段,每个阶段是怎样的风格。甚至看唐伯虎作品,就能道出是28岁作品,因为图章是那时候用的,再过一个阶段,图章就不这样了。一套恽寿平的册页,他说章印是恽寿平37岁时的,因为到了40岁,图章边上就缺了口。他天天钻研,学问做到极其细致。

当时的人们常看著录,认为凡著录对得上的,就是真的。吴湖帆不这么认为,不断探讨古书画鉴定的主要依据和辅助依据。包括最初点出代笔问题的,很多源自吴湖帆。

他对书画鉴定自恃非常高,能够入他法眼的,没几个。但他也会改变看法。1938年,吴湖帆在一张画后题,说《鹊华秋色图》有存疑。到1960年,在另一张画上题跋说,为“中年杰构”,他有崇尚真理的客观精神。