新探索与内卷化:2015-2017年西方跨文化传播研究述评

2018-05-10周夏宇

单 波 周夏宇

学术研究是一个不断累积人类智慧的过程,体现为延伸性、拓展性,同时也常常落入没有实质进步的新思考。这种现象可以借用内卷化(involution)来描述,即一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后,便停滞不前或无法转化为另一种高级模式。[1]当我们瞩目于学术领域的创新时,“内卷化”可以帮助我们审慎评价创新的意义。

跨文化传播研究领域从20世纪50年代开始建构,到2005年古迪昆斯特(William B.Gudykunst)的理论总结,初步确定了七大类别的理论:

一是文化与传播的整合(culture and communication are integrated),包括建构理论(constructivist theo⁃ry)、意义的协调管理(coordinated management of meaning)与文化传播理论(cultural communication theory);二是传播中的文化变异性(cultural variability in communication),包括面子协商(face negotiation theory)、文化维度(cultural dimension theory)、谈话制约(conversational constraints theory)、期望违背(expentancy viola⁃tion theory)理论;三是有效结果(effective outcomes),包括文化融合(cultural convergence)、焦虑/不确定性管理(anxiety/uncertainty management)、有效的群体决策制定(effective group decision making)理论;四是文化调适(accommodation or adaption),包括传播调适(communication accommodation)、跨文化调适(intercul⁃tural adaptation)理论;五是身份管理或协商(identity management or negotiation),包括文化身份(cultural identity)、身份管理(identity management)、身份协商(identity negotiation)、身份传播理论(communication theory of identity);六是交流网络(communication networks),包括群外沟通能力(outgroup communication competence)、文化内与文化间网络(intracultural versus intercultural networks)和网络与文化适应(networks and acculturation)理论;七是文化适应(acculturation or adjustment),包括传播适应理论(communication ac⁃culturation theory)、互动适应模式(interactive acculturation model)、适应的焦虑与不确定性管理(anxiety/un⁃certainty management theory of adjustment)与同化、变异和疏离状态的交流(communication in assimilation,deviance and alienation states)以及适应的图式理论(schema theory of adaption)。[2]

根据1975-2015年的英文文献分析,这些理论成为跨文化传播的基本出发点,高被引作者包括霍夫斯泰德(Geert Hofetede)、古迪昆斯特(William.B.Gudykunst)、爱德华·霍尔(Edward T.Hall)、特兰迪斯(Harry C.Triandis)、拜拉姆(Michael Byram)、布里斯林(Richard W.Brislin)、金洋咏(Young Yun Kim)、丁允珠(Stella Ting-Toomey)和戈夫曼(Erving Goffman)等[3],在一定程度上显示出理论思维的收缩。笔者检索2015-2017年跨文化传播研究领域的546篇英文文献①来源期刊包括《跨文化传播季刊》(Journal of Intercultural Communication)、《语言与跨文化传播》(Language&Intercultural Com⁃munication)、《国际跨文化关系杂志》(International Journal of Intercultural Relations)、《跨文化心理学刊》(Journal of Cross-Cultural Psy⁃chology)、《全球媒介与传播》(Global Media and Communication)、《传播调查杂志》(Journal of Communication Inquiry)、《人类传播研究》(Human Communication Research)、《传播理论》(Communication Theory)、《全球网络》(Global Network)、《媒介、文化与社会》(Media,Culture&Society)等。其中,2015年期刊共171篇(含2部著作),2016年173篇(含3部著作),2017年202篇(含2部著作)。,试图考察这一领域取得哪些最新进展以及是否产生实质性创新。参照米尔斯(Charles Wright Mills)的《社会学的想象力》,同时结合跨文化传播研究的理论目标,笔者把跨文化传播研究的实质性创新界定为:提供保持文化多样性与文化间的可沟通性的独特路径,展现时代变迁的宽阔视野与跨文化交流的历史纵深,揭示把各种跨文化情境组织起来的社会结构,增进人类对跨文化理性的理解。

一、研究问题的延伸与循环

从宏观上看,跨文化传播研究的核心问题涉及我们与他者如何交流、不同文化背景的人与人之间的理解与误解如何形成,以及交流如何跨越性别、国籍、种族、民族、语言与文化的鸿沟等多个层面。这些问题投射到不同的跨文化交流空间、个体的文化交流经验、特定的跨文化事件或现象,具有无限延伸的可能性。但2015-2017年跨文化传播研究文献显示,这种延伸没有脱离传统的跨文化问题,同时表现为问题的循环。

首先,移民问题与种族问题依然是研究热点。这个问题是欧美跨文化传播研究的起点,蕴含在陌生人理论、他者化、边缘人、文化适应、混杂化等理论之中。移民的身份认同与社会交往顺着全球化的逻辑不断延伸,研究者感知到离散族裔、少数群体对主流社会的文化适应,这可以被视为一种问题感知惯性。值得注意的是,这种感知现在发生了一点调整。如今,移民既是身份,又是一种情境,即研究者除了关注移民本身,也关注在移民环境成长的移民后代以及土著居民。离散族裔、少数群体对主流社会的文化适应转向主流社会对移民的文化适应。如加拿大著名心理学家约翰·贝利(John W.Berry)等就长期关注加拿大的二代移民所受到的偏见与歧视,以及他们对本民族文化遗产的态度。[4]“9.11”事件以来的一系列恐怖袭击使穆斯林群体备受歧视与排斥,也为欧美社会蒙上焦虑与恐惧的阴云。除了探究移民如何应对压力、偏见与歧视,西方社会面对穆斯林社群的内群体焦虑(intergroup anxiety)[5]、主流国家的文化适应偏好[6]、主流社会成员对移民群体的偏见成因[7]得到了充分的关注。另外,在国际教育、全球旅行等因素影响下,移民方向有所变化。“移民”长期以来都与“非西方”概念相关联,如今西方国家成员也在向非西方国家转移。因此,东道国与主流社会成员不再局限于西方国家与殖民主义者。与此同时,曾经的“地球村”的观念在一些国家逐渐被贸易保护、控制移民等思潮掩盖,“反移民、反欧盟”的极端民粹主义冲击着欧洲一体化的进程,恐怖主义袭击不断增加人们对于种族冲突的悲剧性想象。这些问题无疑延伸了传统的跨文化问题,但研究者习惯于使其重置于他者化、歧视、刻板印象、多元文化主义等语境,进入老问题的循环圈。

其次是难民危机。许多研究者都对2011年以来的叙利亚、阿富汗、南苏丹等地的难民感到担忧。通常情况下,移民是主动选择离开家乡的,故而会在心理和物质上有充分的准备;而难民往往被迫流离失所,缺乏足够的心理准备与移民经验,因此近年汹涌的难民潮势必为其接收国带来医疗、教育、家庭关系、就业、社会交往等方面的难题。于是,难民的文化适应成为研究者瞩目的焦点问题。例如,《国际跨文化关系杂志》2017年9月推出特别策划,聚焦于欧洲、北美和澳大拉西亚等地的苏丹语、索马里班图语和索马里语难民的受教育和文化适应倾向等问题。难民在接收国所受到的教育主要是应急教育(education in emergency,EIE)和非正规教育(non-formal education,NFE),有些学者将这些教育模式称作“黑箱(black box)”,因为“很难把握教育取得的成效”[8]。研究发现,青少年难民教育的挑战主要来自青少年自身的创伤压力、文化适应、父母观念和学校所提供的支持等。[9]遗憾的是,这些问题都落入文化适应理论的问题框架之中,未能发掘其复杂性。

第三是性别权益问题。这个问题植根这样一种现实:一方面,全球已有27个国家和地区承认同性婚姻,许多跨性别者和同性恋者开始大胆坦承自己的性别身份与性取向;另一方面,许多国家和地区由于文化传统和宗教信仰等因素,明确表示同性恋违法,因而有许多同性恋者被迫离开故土,寻找同性恋合法之地,成了非传统意义上的移居海外者(non-traditional expatriate)。[10]此外,全球反对家庭暴力的活动与法案也在积极地推进和完善着,不同国家的反家暴法案条文中也彰显性别地位的社会性差异。不过,研究者大多局限于跨性别者身份认同、家庭(伴侣间)暴力、社交媒体的自我呈现等问题,未能向性别权益的社会性差异与对话转向。

第四是互联网时代的交往难题。在社交媒体平台和网络社区内,秩序、权力、身份都在被重构着,全球网络媒介使得时间、地理距离和文化边界的跨越成为可能。在同一个网络空间里,人们可以听到多种声音、多元文化的对话与碰撞。同时,一些研究者认为,尽管技术可以开启人们在网络环境中相对自由的讨论,却并不能维持这种讨论,许多网络空间的研究和讨论的失败在于,它们很难留住成员。[11]依托于技术的社交平台不一定会实现观点的聚合,反而可能会便利审查制度的实施,使观点更加分散。[12]互联网环境中也存在许多壁垒,划分成多个独立的空间,网络成员在自己的网络疆界中自说自话,这为跨文化交往带来了障碍。例如,跨性别者、难民、无家可归者等群体越来越多地投身网络社会,但他们的线上交往范围往往限于同类人群,并且即使在同类人群组成的网络空间中,很多人也不愿意曝光自己的真实身份。[13]这无疑是跨文化传播的新问题,是否能突破问题的循环圈呢?有待进一步观察。

有研究者通过分析2005-2015年的全球跨文化传播研究,将其主题可归纳为:①身份;②文化适应与全球移民;③传播动态性;④跨文化能力;⑤理论、模型与框架建构;⑥认知、偏见、刻板印象与歧视;⑦跨文化差异;⑧跨文化教育、培训与海外留学。[14]本文对2015-2017年546篇文献的摘要和著作的引言序言部分(共计189910非中文单词)进行关键词统计,运用TAGUL生成关键词云图(如图1):

图1 2015-2017年跨文化传播研究英文文献的关键概念

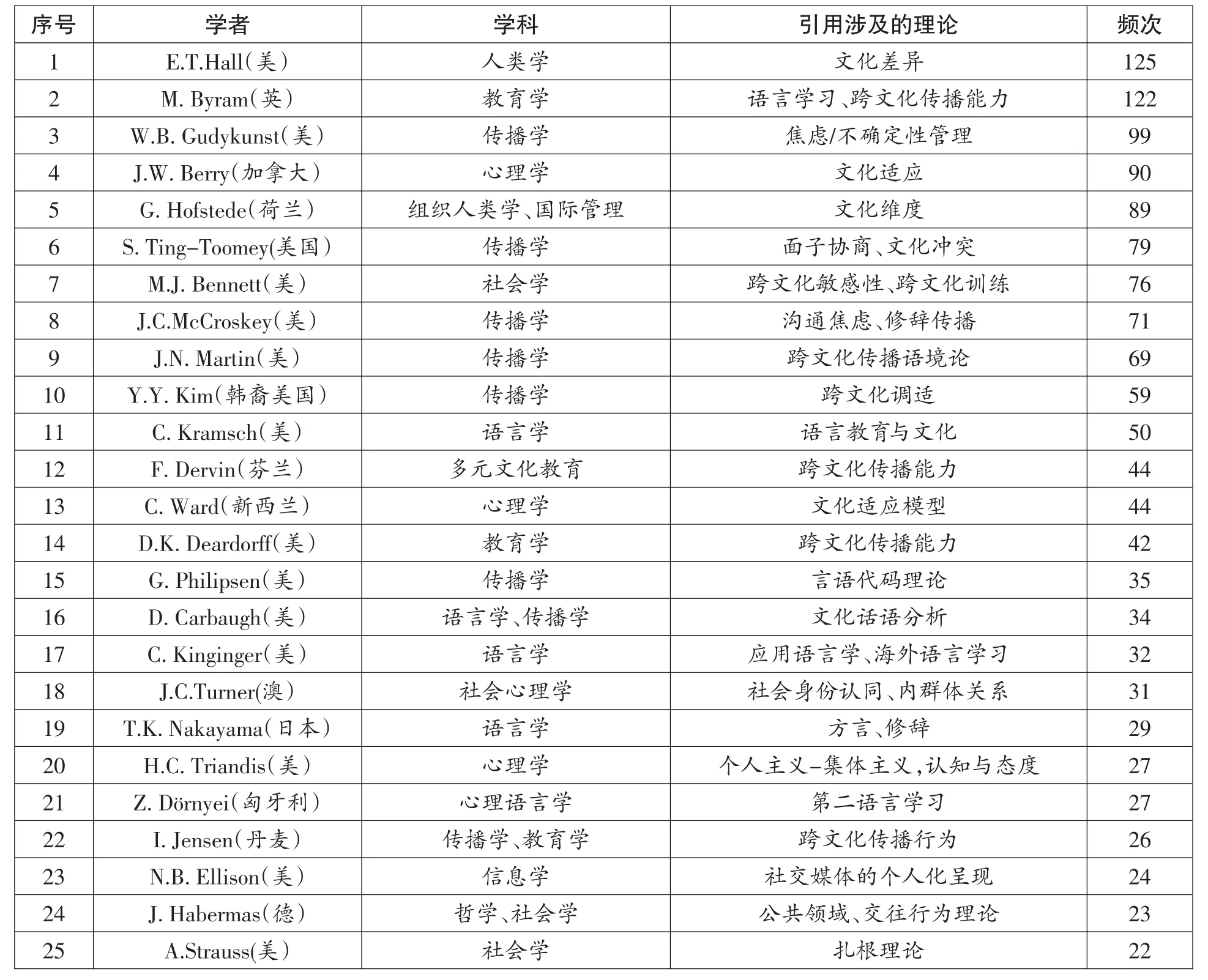

可见,2015-2017年跨文化传播研究的主题没有明显变化,包括伦理、效果、身份认同与态度、文化、族群与社群、语言、伦理、面子、文化适应、移民与难民、网络互动等。对引用参考文献部分(共计207045个单词)进行分析与统计,发现引用率最高的学者信息也没有明显变化,主要集中于欧美传统跨文化理论(见表1)。两项数据说明,新探索在一定意义上被纳入传统主题与理论框架。

表1 2015-2017年跨文化传播研究被引学者信息

二、核心理论的拓展性与内卷化

进一步考察研究内容,可以发现新探索一方面拓展了跨文化传播核心理论的思维空间,另一方面又未能产生新理论,表现为某种停滞现象。

(一)身份认同研究走向多重身份的情境化,但未能揭示把各种跨文化情境组织起来的社会结构

移民注定要在多重身份之间逡巡,母国身份、所在国身份、公民身份以及由此带来的价值认同、社会地位、语言差异等都会对他们的文化交往行为产生重要影响。许多欧洲难民在来到新的国家时,往往在日常交往、学校教育、工作等场景中遇到语言障碍。西班牙学者约瑟·鲍德(Josep Ubalde)等人关注社会主流群体的语言学习情况,运用社会身份的方法和社会语境模型考察加泰罗尼亚青少年对母语(加泰罗尼亚语)和西班牙语的学习和接受态度。研究发现,语言的自信度和单一国族身份(ethnonational identity)会对个人的语言态度产生重要影响;外族群身份认同会提高语言融合的态度,对本族群的独特身份认同会造成族群间分离,从而影响单一国族身份。[15]德国学者玛利亚·瓦瑟尔曼(Maria Wassermann)等人通过对生活在德国的意大利和西班牙移民进行网络调查,发现这些移民对所在国的身份认同与他们的个人职业规划和生活满意度正相关。[16]这样的研究走向多重身份的情境化,但止于表象的事实,未能置于社会结构中做进一步分析,寻求理论突破。

身份认同与社会结构发生着微妙而复杂的联系。亚裔学者幸子照井(Sachiko Terui)与谢怡玲(Elaine Hsieh)把无家可归者的身份协商与人际传播联系起来,总结出三种无家可归者身份认同策略:①与其他无家可归者相区别;②强调生活的某些方面;③捍卫无家可归者的地位。许多人试图在无家可归者的社群中建立等级制度,使自己高人一等。此外,一些无家可归者拒绝社会援助,他们只将这种游荡的状态看作暂时的过渡而不是永恒的身份。研究还发现,这些无家可归者之间也会建立联系,通过做一些积极的事情,来获得相对正向的集体身份认同。[17]人们常常看到同性恋者在自我认同、家庭责任和社会评价之间痛苦不堪。谢伟贤(Wai Hsien Cheah)等人以身份管理理论观察马来西亚的穆斯林同性恋者的出柜(com⁃ing-out)行为,从同性恋者出柜自述中揭示一种社会联系:坦白自身性别身份并不仅仅关乎自我承认与自我接受,更加关乎个人如何管理多重身份并且与所在社会情境相适应。[18]可见,仅仅是把身份认同的情境化与社会结构稍作联系,就可以使研究脱离表象。

(二)文化适应理论的细化与固化

文化适应理论由单一维度向约翰·贝利(John W.Berry)的双维度文化适应模型发展,再到文化适应的多元主体研究,内容上主要包括心理层面的适应(情绪稳定性、社会工作、文化移情)、对多样性的接受程度(开放性、灵活性)和社会交往能力(寄宿经历、语言能力)。近期的文化适应理论并未跳出原有的理论框架,只是从适应主体和影响因素方面进行了扩展。

约翰·贝利似乎进入一个自我重复状态,2017年出版的《交互的跨文化关系》一书提出处理跨文化关系的三条原则,即多元文化主义原则(multiculturalismprinciple)、联系原则(contact principle)和整合原则(inte⁃gration principle)。多元文化主义原则即当个体认为他们所处的社会是安全的,他们会更加愿意和异文化人群交往;联系原则指“通常情况下,人们会抱着积极或者互惠的心态与异文化者交往,当人们互相了解越多,交往越多,就越能彼此欣赏[19]”;整合原则与前两个原则关联甚密,即当个人在本文化和主导社会文化之间自如游走时,他们会获得更高层面的幸福感。显然,这三条原则没有跳出跨文化适应的多维度模型。

文化适应理论似乎达到了一种理论饱和状态,只能在实证研究之中发现文化适应的多元主体。一方面,在欧洲难民潮所引发的种种危机的牵引下,移民、难民的文化适应研究自然是研究焦点。美国学者帕克分校安德烈·维诺库罗夫(Andrey Vinokurov)等研究了俄语难民在种族密集型(dense ethnic community)和种族分散型(disperse ethnic community)的美国社群中的文化适应情况。研究发现,密集型社群中会出现高俄语化适应和低美国化适应,俄语难民彼此紧密连接,很少向美国朋友寻求帮助。拥有美国朋友、拥有专业资格证、独自找工作都不如依靠难民朋友找工作容易。而在密集型社会中会导致失业的美国化因素恰恰是提升分散性就业率的重要保证。[20]比利时根特学者洛尔·范·戈普(Lore Van Gorp)等的研究发现,祖国亲友对于归国者来说是很好的情感支持提供者,但会减少他们的国际性身份特征;而所在国亲友提供的情感支持会破坏归国者的文化适应。拥有归国经验者的情感支持相比于祖国亲友和所在国亲友来说影响最弱。与此同时,有着强烈国际性身份特质会对归国文化适应产生强烈的负效应。[21]

另一方面,东道国社会居民的文化适应也得到了关注。其中包括主流社会成员对外来群体的接受,也包括后殖民主义语境下的土著居民对待自身文化遗产的态度。加拿大学者石鱼(Twiladawn Stonefish)等以加拿大土著为例,考察强制同化和殖民主义背景下,加拿大土著对文化遗产的四种态度:①脱节分离(detached),即个体对主流社会文化和文化遗产的适应度都最低,从而处于边缘化的位置;②积极传承(heritage positive),持这种态度者对文化遗产的适应度最高,对主流文化的适应程度与分离态度相当;③依附态度(attached),即很好地融合两种文化。④积极主流化(mainstreampositive)就是积极同化到主流文化之中。研究发现,加拿大土著居民对文化传统和加拿大主流文化有着强烈的依赖,研究者们由此提出不同文化观念调和的可能性。[22]

从影响因素上来看,社会支配倾向、多元文化身份因素、情感支持、创伤记忆、适应者的自身特性(语言能力、顺应力、亲缘关系)等是影响文化适应行为的重要因素。美国心理学教授苏珊·巴瑟(Susan A.Ba⁃sow)等引入多元文化身份因素(multicultural personality factors),观察美国学生在哥斯达黎加的学习、生活情况。研究发现,这些美国学生的文化适应行为受到三重因素的制约:个人因素(多元文化身份特性、对多样性的开放度、海外学习目标、语言能力等)、社会因素(在当地居民家居住的经历、与母国人交往、与所在地居民的交往)和结构化因素(加入当地的社群组织)。与当地人交往和语言能力是社会文化适应最重要的影响因素。[23]这些因素丰富了文化适应的内容,也重复了文化适应的维度。

(三)跨文化能力与跨文化理性的失衡

在跨文化交往的众多影响因素中,跨文化能力(intercultural competence,IC)依旧是研究的重点。《跨文化关系杂志》2015年9月(Vol.48)再次推出跨文化能力专刊,与该杂志1989年推出的“跨文化传播能力”专刊产生呼应。[24]跨文化能力的相关概念有很多,比较典型的是跨文化沟通能力(intercultural communica⁃tive competence,ICC)与文化智能(cultural intellitence,CQ)、顺应力(resilience)、正念(mindfulness)等。

跨文化沟通能力研究始于1980年代,主要应用于语言学、传播学领域,主要包括认知的、情感的、行为的三重维度,其主要构成要素为知识、技能和态度。如今,跨文化传播能力的可量化性受到越来越多的质疑,越来越多的学者认为,传统的对跨文化沟通能力的研究,如拜拉姆等人的研究主要集中在定义、测量和影响因素之上,这是一种线性的、模块化的理论视角,从而忽略了跨文化沟通能力内部要素之间的互动。新近的研究开始采取一种建构主义视角,发现跨文化沟通能力的非预测性、非周期性特征,并且会受到历史与现实环境的影响,成为一种非绝对化的概念而存在。[25]意大利学者克劳迪亚·博格蒂(Claudia Borghetti)认为,从伦理层面来看,跨文化交际的评估是不适当的,现有的评估都是一些理论问题,难以保证跨文化交际在语言教学评估之中的有效性。同时,跨文化交际中的实际表现除了与交往者自身能力相关以外,也受到现实环境和个人情感维度的影响,如个人的态度、幽默感、灵活性、耐心等等。[26]这些研究虽然拓展了跨文化沟通能力的内涵,但依然停留于“competence”的工具理性理解。美国学者柯丽尔(Mary Jane Collier)意识到,跨文化沟通能力研究是否真的有助于强化跨文化实践中的包容性、公平和正义的塑造,这是十分重要却还未得到足够省思的问题。[27]玛汀(Judith N.Martin)等人质疑从人类动机、性格和技能方面提升跨文化传播能力的讨论,往往不自觉地打着欧洲中心论的烙印,通过对世界工厂中工人身份认同的观察,作者意图以批判的辩证法思想来丰富对“能力”的理解,通过解构文化认同、跨文化传播,以及政治等其他宏观要素在跨文化能力研究中各自扮演的重要角色,总结出六种具体的观察维度:个体与文化、差异与相似、过去/现在与将来、个体与环境、特权与缺陷、静止与动态。[28]可惜,这种独特的分析框架被淹没在众多跨文化技能讨论之中。

文化智能研究则包含了更多的跨文化理性的内容,主要应用于管理学领域,指适应异文化或多元文化环境,以促进理解、适应、交往和合作的能力,包括文化元认知、文化认知、适应跨文化环境的动机性认知和行为性认知。[29]传统的文化智能研究大多集中于概念、训练、法则等,很少从关系维度来展开。荷兰学者休伯特·克孜勒(Hubert Korzilius)等人运用文化智能作为协调变量,以荷兰的国际员工为研究对象,试图寻找个人层面的多元文化主义(individual multiculturalism)与工作创新行为之间的关系。研究发现,生活在二元或多元文化环境中的员工相比于生活在单一文化环境中的员工拥有更高的文化智能,从而会有更高的创新性工作行为。[30]文化智能可以帮助人们调和不同的文化策略,并且促进与不同文化身份的人们进行融合,这种能力在紧张的国际竞争之中是十分重要的。如果说,文化智能意味着拥有包容的心态看待多元文化环境,民族中心主义(ethnocentirsm)则是对本文化的坚守,略带有故步自封的意味。那么二者是否是难以调和的呢?美国丹佛大学谢利·杨(Cheri A.Young)等人通过观察美国某大学富裕的白人商科学生对移民的态度,来审视文化智能与民族中心主义的关系。研究发现,文化智能与民族中心主义负相关,但是文化智能可为民族中心主义提供预示。在教学训练之中,可以运用干预法来提升文化智能,从而降低民族中心主义,促进学生的交流。[31]

顺应力(resilience)也包含在跨文化能力范畴之中,意为应对危险和逆境的能力[32]。顺应力较强者可以在面对诸如贫穷、污名化、犯罪率高等困境时展现出非凡的环境适应能力以及积极的适应行为。顺应力包含三种资源:关系资源(拥有照料者或搭档)、个人资源(独立自主的特质)以及社群资源(集体行动、高效组织以及归属感等)。[33]土耳其学者德力亚尔(Derya Güngör)等人发现,尽管经济拮据、社会地位受限,生活在西欧的许多青少年移民的生活状态相对较好。这源于他们有着丰富的关系资源,父母的温情、亲友的照料会比个体独立和社会支持对这些移民青少年更加有利;很多青少年不愿意融入主流群体,因为怕被移民群体所孤立。[34]

正念(mindfulness)的概念来自佛学,意为让自我可以与自身的智慧与力量相接触的能力与生活方式。[35]正念的研究产生于1980年代,起初主要应用于精神治疗领域。2000年之后,丁允珠等人相继引入正念的概念,用以解决跨文化冲突和面子协商等问题,正念开始成为跨文化能力的内涵之一。澳大利亚学者惠美子鹿岛(Emiko S.Kashima)等人考查正念对澳大利亚的亚洲留学生的文化适应效果,发现正念度较高的旅居者会有更高的社会文化技巧,因而对当地独特的文化的接受和理解程度较高。[36]这样的研究仅限于把正念作为变量,而疏于对智慧的生活方式的探讨。

(四)被旧框架套住的媒介跨文化传播角色研究

近年来的研究十分关注多元文化在媒介中呈现,以及不同文化背景人们的媒介使用差异。2015年,美国学者里·阿尔治(Lee Artz)的《全球娱乐媒介:一个批判性引论》顺着批判思维,揭示全球娱乐化媒体与全球政治经济和资本主义文化霸权的关系,同时运用跨国媒介公司概念(transnational media corpora⁃tions,TNMC)重新诠释文化接近性、混杂性和文化霸权等概念。作者认为文化帝国主义通过全球公司传播同样的文化产品,从而塑造均质化倾向。[37]印度学者阿努拉·巴塔查尔吉(Anuradha Bhattacharjee)通过对欧美和印度平面广告进行内容分析,发现全球化塑造并非均质化,而是呈混杂性倾向,研究者认为如今的全球媒介工业已经从西方文化占主导过渡到混杂的文化或文化的全球化混杂。[38]世界文化经验的移动变成了双向的过程,非西方文化同样对西方文化产生重要的影响,逆全球化趋势开始凸显,如印度的咖喱鸡和宝莱坞、中国的外卖和线上支付等。这在一定程度上挑战了文化帝国主义概念,为文化的混杂性提供了新的案例,但这种思考是在全球化市场框架内展开的,弱化了混杂性的批判意义,很容易使混杂性(hybridity)转向文化混合(cultural mixing),即在“全球本土化”(glocalized)框架内探索本地文化与全球文化的混合,关注传统文化与现代文化、世俗文化与宗教文化等文化类型的结合。[39]《跨文化心理学刊》2016年第10期围绕文化混合展开专题研究,把这一议题扩展到个体与外来价值观、文化混合产品、外来文化符号的接触层面,展现了“全球本土化”的多样心理表现。

新闻文化的混杂性(hybridity)也被置于全球文化交流过程之中。智利学者克劳迪娅·梅利亚(Claudia Mellado)等人在媒介体制比较研究的基础上,调查来自19个国家的3万余名纸质媒体工作者的新闻角色呈现,发现在先进的、跨国的和非民主化国家中,记者的专业角色呈现出多层次的混杂化趋势。与此同时,新闻文化同样呈现流动性和动态化特点,研究者认为,这种角色呈现的“混杂性”源自媒介系统、政治霸权、地理区域以及新闻产品的内在特性。[40]

“个人主义——集体主义”是霍夫斯泰德文化维度理论(cultural dimensions)中比较文化价值观差异的维度之一,用以衡量某一社会总体上是关注个人利益还是集体利益。相关统计表明,超过三分之二的文化价值观测量工具与“个人主义——集体主义”相关。[41]如今,这一理论框架被用来验证这样一类问题:一种新工具被引入不同的文化背景中将会发生什么?它将有助于减少文化差异带来的碰撞吗?得克萨斯大学和剑桥大学的研究者根据49个国家Facebook用户的社交媒体使用情况,认为当一种新工具介入时,既存的文化习俗,而不是工具本身,更有可能决定它的使用;集体主义文化下的社交网络可能会在内群体成员中允许,而以自我为中心的网络将会在集体主义文化中消失。[42]

自2001年以来,离散族裔(diaspora)这一概念与移民报刊研究的思路结合起来,发展出离散媒介(dia⁃sporic media)的新概念,指向生活在西方国家的移民用来记录其在母国文化与所在国文化间生存的媒介,属于另类媒介(alternative media)的范畴。离散媒介是移民对故乡的“便携式”记忆[43],这些移民通过其寄托对故土的思念,增强移民群体间的交往;反之,也会造成离散族裔逐渐缺席于包括主流媒体在内的公共领域,并形成对所在国的抗争。[44]

传统的文化适应研究被置于新媒体语境下,形成对积极的群体间接触与文化适应之间的多元路径探讨。美国学者拉曼(Priya Raman)等人以硅谷的亚裔印第安职员为调查对象,研究媒介使用、群体间交往与文化适应之间的关系。他们发现,被试与主导文化之间的联系情况和文化适应程度呈正相关;对印度(民族)媒体的使用与消费情况与其文化适应程度负相关,对美国(主)媒体的使用与消费情况与其文化适应程度正相关;对民族电视节目的观看会加剧负面群体间接触对文化适应产生的消极影响;被试使用社交网站用来维系与东道主以及原民族的(亲友之间的)关系。[45]显然,这一研究被文化适应的框架套住了,未能呈现新媒体时代群体间接触与文化适应之间的复杂多样性。

(五)缺少历史文化纵深感的语言与跨文化传播研究

移民的语言使用与文化适应一直是跨文化传播的核心话题,它实际上与移民的文化根源、群体间的历史关系发生关联。亚裔学者今村真纪子(Makiko Imamura)等人将东道国语言(英语)的熟练程度与沟通焦虑视为东道国国民对文化适应者在群体间态度及刻板印象感知中的预测因子,建立了一个本土美国人对中国旅居者的文化适应偏好模型。他们发现,本土美国人认为,中国人的英语熟练度能够带来更高的美国文化认同,对沟通焦虑、情感与行为态度发挥间接效应;语言的熟练程度仅与正面刻板印象正相关,而在消除负面刻板印象方面的效应并没有得到充分显示。[46]由于缺少历史文化纵深,这样的研究结论只能停留于表象。

混合语传播(lingua franca communication)是跨文化传播语言学研究的主要内容之一。英国学者普鲁·霍姆斯(Prue Holmes)与芬兰学者弗莱德·达尔文(Fred Dervin)的《英语作为混合语的文化与跨文化维度》将英语作为混合语现象与新型跨文化性(renewed intercultruality)相结合,以此反思文化和主体间性等概念。他们认为,文化是人造之物,会随着人的变化而变化。因此,应反对对文化进行本质主义的探讨,将文化作为一种实践,而非定义人之所以为人的方式。英语作为混合语的教学重点应该落在使学生们感受到被赋权的同时,注意到不平等现象的存在,从而主动地成为负责任的传播者。[47]但失去时代变迁的广阔性说明和主体间性的历史曲折性发展,容易使反本质主义文化空洞化。

相对应的,有限的英语能力者(limited english proficient,LEP)的交往行为也得到了关注。跨文化咨询研究(cross-cultural counseling)是难民潮背景下十分流行的议题。这些难民在来到异国时往往会经历身心健康的困扰,在许多难民的故乡,英语并不是当地的官方语言,语言障碍会阻碍他们与新到国家医生的良好交流。因此,医疗口译者对难民社会服务十分重要。医生—患者—口译者的关系研究成为跨文化研究新兴的热门议题。由此延伸出双语健康传播(bilingual health communication)研究。美国学者曼莎·米尔扎(Mansha Mirza)等通过研究英语语言能力较弱的不丹和伊拉克男性难民的医疗问询情况,探索有效传播对精神治疗的效应。精神健康口译与其他领域的医疗保健口译工作并不同,相应的口译工作者十分匮乏,特别是针对语言能力不好的客户时,往往会出现沟通障碍。研究发现,在不同的传播情境下,这些口译工作者在传播中起到守卫者(guider)、强化者(reinforcer)与核验者(verifier)的作用。这些口译者的角色是动态的,他们既要配合医生提供专业的语言服务,又要考虑到患者的精神状态并调适自身的传播行为。[48]谢怡玲发现,医生、患者与口译者之间存在着复杂而紧张的内生关系,三者之间既相互配合,又彼此冲突。除了医患之间的紧张关系外,医生与口译者的关系也很复杂。比如,一些医生并未意识到他们与口译者之间存在的竞争,很习惯地认为口译者应该偏向自己,进行非中立的语言服务行为。在这种情况下,医生们会将口译者看作达成医疗工作的工具,而忽视口译者的主体性与情绪状态。此外,一些环境变量,诸如接触时间、相互信任也会影响双语健康传播的效果。[49]显然,这使语言与跨文化传播研究的内容得以更新,也使其深陷于技术理性的路径。

三、新探索与新困境

现有的跨文化传播理论有两个面相:文化适应、共文化理论、文化维度、面子协商、不确定性焦虑等关注不同文化之间的传播,忽略文化本身;而关注文化差异的理论忽视了文化共性和文化内部的多样性。针对跨文化传播研究的批判性声音大多集中在于其本质主义特质。很多学者开始致力于跨文化传播研究范式的转向,回归对“文化”的探索,出现了一些值得期待的创新路径。

第一,神经系统科学为跨文化传播研究注入新思维。2015年,沃尼克(Jason E.Warnick)与兰迪斯(Dan Landis)共同编著《跨文化情境中的神经系统科学》,试图将跨文化关系与脑科学结合起来,探讨了脑部知觉与跨文化的关系、社会动力学如何通过作用于大脑而影响人们对现实的理解、移情对族群间关系的影响、脑神经科学对双语言的作用、文化对社会与自我记忆的形塑作用等方面,并从脑神经科学的视角反思特兰迪斯的个人主义-集体主义框架、古迪昆斯特焦虑/不确定性模型的AUM模型、班尼特(Milton Bennett)的跨文化敏感性、沃德(Colleen Ward)的跨文化适应双维度模型ABC模型、约翰·贝利的双维度文化适应模型等跨文化传播研究的经典理论。[50]文化神经系统科学(Cultural Neuroscience)将文化的自然论和培养论结合起来,探究心理过程如何被文化和生物因素影响,运用基因—环境和基因—文化交互等方法解释基因和环境对文化的影响。[51]

第二,从文化作为存在到文化作为实践的转化。丹麦学者艾本·延森(Iben Jensen)等探讨了这种可能性,认为文化作为存在即表示文化是一个整体,所有成员在共同的民族文化中对价值规范达成了共识,文化是相对稳定的,会随着代际更迭传递下去;作为实践和行动的文化不再是稳定的整体,个人的重要性得以凸显。由此文化被重新定义,从作为存在的、相对稳定的整体转变为作为行动的、关系的协商性诠释,成为一种“斗争的地带”。[52]

第三,探讨特定国家和社会中的文化共生关系,打破二元对立的文化研究。加拿大学者理查德·海曼(Richard Heyman)注意到多数跨文化传播中的文化是一种因情况而异的存在,为了打破文化的模糊性,提出从本体论和认识论的角度思考跨文化传播问题,认为文化的解释不能单靠描述、艺术化来呈现,而准则也并不必然导致行为,人们对规则的诠释反而可能是一种倒退,必须重回爱德华·霍尔的视角,关注文化内部的变革与分支之间的共生关系。[53]

第四,从“他者”转向对“我”的凝思。为了克服文化中心主义的障碍,许多研究在认识他者的基础上开始反思自我,在探究他者对自身所起到的作用之中转向对“我”的凝思。于是,东道国成员对移民者的接受程度与自我认同变化、归国适应行为与逆向文化休克、非殖民社会的原住民对待文化遗产的态度、跨国家庭中留守者的生存现状等成为研究的新视角。

但全球化的困境正在阻碍这些创新。全球化以及逆全球化不断推进跨文化传播研究的跨文化传播能力的转向,使得研究在能力与欲求之间发生失衡,即偏向跨文化能力的相关研究卷帙浩繁,跨文化欲求研究却寥寥无几,从而阻碍了面向自我的文化审思。

与此同时,一些积极探讨跨文化欲求的学者又在现实难题面前停留于说教,跨文化对话(intercultural dialogue)的研究就是典型的例子。美国学者温蒂·利兹(Wendy Leeds-Hurwitz)近些年来一直关注跨文化对话研究,她认为,跨文化对话是语言和社会交往以及跨文化传播的连接点。其广义的定义为:来自不同文化背景的参与者的交往。这个定义基本等同于跨文化传播的定义;狭义地看,跨文化对话是一种有目的、有观点的语言交往。了解交往对象即为跨文化对话的目的。[54]欧洲跨文化对话委员会(Intercultural Dialogue Council of Europe)将跨文化定义解读为:“不同文化背景或世界观的个人、群体和组织的相互尊重的开放式交往,目的在于促进对多元视角和行为的理解与参与,从而促进平等与创造性发展”。[55]简而言之,跨文化对话是在意识到彼此差异的基础上的积极交往。如此来看,跨文化对话颇有些乌托邦的色彩。其政治意义和文化意义的模糊性为实践带来了难题。如果说拥有跨文化能力是交往的前提,但并不必然导致交往。跨文化对话所代表的积极的交往意图,则可以使拥有跨文化交往能力却无心交往的低头族们变成保持前倾姿态的积极互动者。只是如何将愿景变为实践,依然值得探索。

此外,西方化思维的支配性使得跨文化传播研究无法消解理论盲区。不论是从理论视角还是从研究对象、方法上来看,跨文化传播研究都在努力地吸纳非西方元素。然而,西方化思维的惯性依旧支配着研究者。对非西方国家、文化与地区的研究,大多沿袭霍夫斯泰德式的观察视角,即以既存的理论模式套入非西方样本,成为西方化理论的试验田。观察对象的多样性并不能够保证研究结果的权威,其问题设置、指标选择、语言使用等问题上依然存在着新自我中心主义倾向,从而会导致研究结果的偏差。此外,世界主义和世界公民不论从概念的初衷还是可获得性上而言,都充满了不确定性。“美国优先”政策,欧洲的极端民粹主义倾向在造成现实的族群撕裂与地区冲突的同时,同样会禁锢研究思维与视角。有学者担忧,诸如美国现今大力排斥移民的现象,会造成美国研究者与学生日渐孤立于其他国家。①访谈美国威斯康星-帕克塞德大学传播学荣休教授温蒂利兹(Wendy Leeds-Hurwitz),访谈时间:2018年2月11日。

跨文化传播旨在更好地解决文化差异与文化的非理性所带来的交往困境。但是,跨文化传播研究可以发现问题,却无法很好地解决问题。由此,许多学者开始反思传统的跨文化研究,强调文化的动态性,开始从本质主义转向实用主义,并且努力破除自我为中心的研究导向,从多元视角看待传播问题,为现实困境提供解决策略。

然而,旧的问题看似解决的同时,新的问题随之而来。人类命运共同体的建设步履维艰。在巨大的交往困境之中,我们应当转换视角,动态地看待文化间以及文化内部的多样性,在具备交往能力的同时,以积极的姿态面对交流者,使跨文化交往真正从道德话语走向共同实践。

参考文献:

[1] 杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村.王福明译.南京:江苏人民出版社,2010:53-54.

[2]W.B.Gudykunst.Theorizingabout intercultural communication.Sage,2005:8-18.

[3] 陈辉,陈力丹.跨文化传播研究的知识结构与前沿热点:基于CiteSpace的可视化图谱分析.国际新闻界,2017,(7):58-89.

[4] J.W.Berry,F.Hou.Acculturation,discrimination and wellbeing among second generation of immigrants in Canada.International Journal of Intercultural Relations,2017,61:29-39.

[5] P.D.Hopkins,N.J.Shook.Development of an intergroup anxiety toward Muslims scale.International Journal of Intercultural Relations,2017,61:7-20.

[6] A.Roblain,A.Azzi,L.Licata.Why do majority members prefer immigrants who adopt the host culture?The role of perceived identification with the host nation.International Journal of Intercultural Relations,2016,55:44-54.

[7] A.Roblain,A.Azzi,L.Licata,et al.The functional and identity indispensability scale(FIIS).International Journal of Intercultural Relations,2016,54:34-46.

[8] P.Baxter,L.Bethke.Alternative education:Filling the gap in emergency and post-conflict situations.International Institute for educational planning(IIEP),2009:1-8.

[9] J.McBrien,K.Dooley,D.Birman.Cultural and academic adjustment of refugee youth:Introduction to the special issue.International Journal of Intercultural Relations,2017,60:104-108.

[10] R.McPhail,R.Fisher.Lesbian and gay expatriates use of social media to aid acculturation.International Journal of Intercultural Relations,2015,49:294-307.

[11] Y.Zhang,S.R.Hiltz.Factors that influence online relationship development in a knowledge sharing community.AMCIS 2003 proceedings,2003:53.

[12] J.Curran,N.Fenton,D.Freedman.Misunderstanding the internet.Routledge,2016:122-123

[13] J.P.Mikal,B.Woodfield.Refugees,post-migration stress,and internet use:a qualitative analysis of intercultural adjustment and internet use among Iraqi and Sudanese refugees to the United States.Qualitative health research,2015,25(10):1319-1333.

[14] L.A.Arasaratnam.Research in intercultural communication:Reviewing the past decade.Journal of International and Intercultural Communication,2015,8(4):290-310.

[15] J.Ubalde,A.Alarcón,C.Lapresta.Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents.International Journal of Intercultural Relations,2017,60:92-103.

[16] M.Wassermann,K.Fujishiro,A.Hoppe.The effect of perceived overqualification on job satisfaction and career satisfaction among immigrants:Does host national identity matter?International Journal of Intercultural Relations,2017,61:77-87.

[17] E.Hsieh.Voices of the homeless:An emic approach to the experiences of health disparities faced by people who are home-less.Social work in public health,2016,31(4):328-340.

[18]W.H.Cheah,H.Singaravelu.The Coming-Out Process of Gay and Lesbian Individualsfrom Islamic Malaysia:Communication Strategiesand Motivations.Journal of Intercultural Communication Research,2017,46(5):401-423.

[19]J.W.Berry.Mutual intercultural relations.Cambridge University Press,2017:45-48

[20]A.Vinokurov,E.J.Trickett,D.Birman.Community context matters:Acculturation and underemployment of Russian-speakingrefugees.International Journal of Intercultural Relations,2017,57:42-56.

[21] L.Van Gorp,S.Boroᶊ,P.Bracke,et al.Emotional support on re-entry into the home country:Does it matter for repatriates’adjustment whotheprovidersare?International Journal of Intercultural Relations,2017,58:54-68.

[22] T.Stonefish,C.T.Kwantes.Values and acculturation:A Native Canadian exploration.International Journal of Intercultural Relations,2017,61:63-76.

[23] S.A.Basow,T.Gaugler.Predicting adjustment of UScollege students studying abroad:Beyond the multicultural personality.International Journal of Intercultural Relations,2017,56:39-51.

[24] 单波,冯济海.2015年西方跨文化传播研究:问题与方法.文化与传播,2016,1:1-11.

[25] A.Strugielska,K.Piᶏtkowska.Turning Constructionist Intercultural Communicative Competence and Complex Systems Theory into Praxis.Journal of Intercultural Communication,2017,43.

[26] C.Borghetti.Is there really a need for assessing intercultural competence?:Some ethical issues.Journal of Intercultural Communication,2017,44.

[27] M.J.Collier.Intercultural communication competence:Continuing challenges and critical directions.International Journal of Intercultural Relations,2015,48(5):9-11.

[28] J.Martin,T.Nakayama.Reconsidering intercultural(communication)competence in the workplace:a dialectical approach.Language&Intercultural Communication,2015,15(1):14-22.

[29] S.Ang,L.Van Dyne,C.Koh.Personality correlates of the four-factor model of cultural intelligence.Group&Organization Management,2006,31(1):100-123.

[30] H.Korzilius,J.J.L.E.Bücker,S.Beerlage.Multiculturalism and innovative work behavior:The mediating role of cultural intelligence.International Journal of Intercultural Relations,2017,56:13-24.

[31] C.A.Young,B.Haffejee,D.L.Corsun.The relationship between ethnocentrism and cultural intelligence.International Journal of Intercultural Relations,2017,58:31-41.

[32] A.S.Masten,J.L.Powell,S.S.Luthar.A resilience framework for research,policy,and practice.Resilience and vulnerability:Adaptation in the context of childhood adversities,2003,(1):25.

[33] M.Ungar.Resilience across cultures.The British Journal of Social Work,2008,38(2):218-235.

[34] D.Güngr,N.Perdu.Resilience and acculturative pathways underlying psychological well-being of immigrant youth.International Journal of Intercultural Relations,2017,56:1-12.

[35]E.J.Langer.Mindfulness.Addison-Wesley/Addison Wesley Longman,1989:6-7

[36] E.S.Kashima,T.Greiner,G.Sadewo,et al.Open-and closed-mindedness in cross-cultural adaptation:The roles of mindfulness and need for cognitiveclosure.International Journal of Intercultural Relations,2017,59:31-42.

[37] L.Artz.Global entertainment media:A critical introduction.John Wiley&Sons,2015:55-57

[38] A.Bhattacharjee.Impact of“Cultural Imperialism”on Advertising and Marketing.Journal of Intercultural Communication,2017,45.

[39] J.Hao,D.Li,L.Peng,et al.Advancing Our Understanding of Culture Mixing.2016,47(10):1257-1267.

[40] C.Mellado,L.Hellmueller,M.Márquez-Ramírez,et al.The Hybridization of Journalistic Cultures:A Comparative Study of Journalistic Role Performance.Journal of Communication,2017,67(6):944-967.

[41] V.Taras,J.Rowney,P.Steel.Half a century of measuring culture:Review of approaches,challenges,and limitations based on the analysis of 121 instrumentsfor quantifying culture.Journal of International Management,2009,15(4):357-373.

[42] J.Na,M.Kosinski,D.J.Stillwell.When a New Tool Is Introduced in Different Cultural Contexts.Journal of Cross-Cultural Psychology,2015,46(3):355-370.

[43] Tiziano,Bonini.The Media as'Home-making'Tools:Life Story of a Filipino Migrant in Milan.Media,Culture and Society,2011,33(6):869-83.

[44] O.Bailey.Diasporic media in multicultural societies.The Routledge Companion to Alternative and Community Media,2015:414-425.

[45] P.Raman,J.Harwood.Media Usage and Acculturation:Asian Indian Professionals in Silicon Valley.Journal of Intercultural Communication Research,2016:1-19.

[46]M.mamura,R.A.Ruble,Y.B.Zhang.English Proficiency,Identity,Anxiety,and Intergroup Attitudes:USAmericans’Perceptions of Chinese.Journal of Intercultural Communication Research,2016,45(6):526-539.

[47] P.Holmes,F.Dervin.Theculturalandinterculturaldimensionsof Englishasalinguafranca.Multilingual Matters,2016:98-101[48] M.Mirza,E.A.Harrison,H.C.Chang,et al.Making sense of three-way conversations:A qualitative study of cross-cultural counselingwith refugeemen.International Journal of Intercultural Relations,2017,56:52-64.

[49] E.Hsieh.Bilingual health communication:Workingwith interpretersin cross-cultural care.Routledge,2016:98-102

[50] J.E.Warnick,D.Landis.Neurosciencein intercultural contexts.Springer,2015:46-61

[51] J.Y.Sasaki,H.S.Kim.Nature,nurture,and their interplay:A review of cultural neuroscience.Journal of Cross-Cultural Psychology,2017,48(1):4-22.

[52] I.Jensen,H.Hautopp,L.Nielsen,et al.Developing International Personas:A new intercultural communication practice in globalized societies.Journal of Intercultural Communication,2017,43.

[53] R.Heyman.Theontology and epistemology of society,cultureand meaningin intercultural communication.Journal of Multicultural Discourses,2017,12(2):110-119.

[54] W.Leeds-Hurwitz.Facilitating intercultural dialogue through innovative conference design.Case studiesin intercultural dialogue,2015:3-22.

[55] Council of Europe.White paper on intercultural dialogue:Living together as equals in dignity.2008.[2018-03-18]http://www.coe.int/dialogue.