初論臺北故宫博物院藏《蒙求》古抄本

2018-05-09黄昱

黄 昱

成書於唐代的《蒙求》以其豐富的知識量,在我國以及韓國、日本等漢字文化圈産生了深遠的影響。比如晚唐詩人杜荀鶴《贈李鐔》(《全唐詩》卷六九二)有“地爐不暖柴枝濕,猶把《蒙求》授小兒”的詩句,描寫友人李鐔避亂移居山中,在“著卧衣裳難辦洗,旋求糧食莫供炊”這樣缺衣少食的環境中仍然以《蒙求》授幼子的情景,足見此書在當時兒童啟蒙教育中的重要程度。而日本在平安時代(794—1185)甚至流傳有“勸學院的麻雀吟誦《蒙求》”(勧學院の雀は蒙求を囀る)的諺語。勸學院是平安時代大貴族藤原氏子弟學習、寄宿的地方,可見《蒙求》在當時日本貴族子弟教育中所占的地位。然而自宋代徐子光爲《蒙求》作增補之後,流傳於世的多爲與古注本差異較大的徐注本,甚至古注本的文本在流傳過程中也受到徐注的影響,以至本書的文本呈現出較爲複雜的情況。本文以臺北故宫博物院藏《蒙求》古抄本(以下略稱故宫本)爲研究對象,故宫本抄寫於日本平安時代末期,爲現存諸本中較爲完整的古注本。雖僅存上卷,然與後述敦煌抄本相比則保存内容更多,可以説是較爲接近古注本面貌。通過考察故宫本本文欄外的校異、注釋所包含的有關問題,希望對《蒙求》文本流布問題的探討有所裨益。

一、《蒙求》的作者與成書

宋代徐注本流傳於世以後,《蒙求》古注本逐漸散佚,日本江户時代(1603—1868)的儒學家龜田鵬齋於寬政十二年(1800)所撰《舊注蒙求考異提要》中甚至有“而李氏蒙求至於趙宋而絶矣。今之補注蒙求,即徐子光之所詮次,而非李氏之舊也”之説。龜田鵬齋所謂“李氏蒙求”即是《蒙求》古注本。《蒙求》的作者李瀚(或作李翰),在《全唐詩》卷八八一作者小傳中載爲“唐末五代人”,《四庫全書總目》卷一三五《蒙求集注》甚至誤作“晉李瀚撰”。

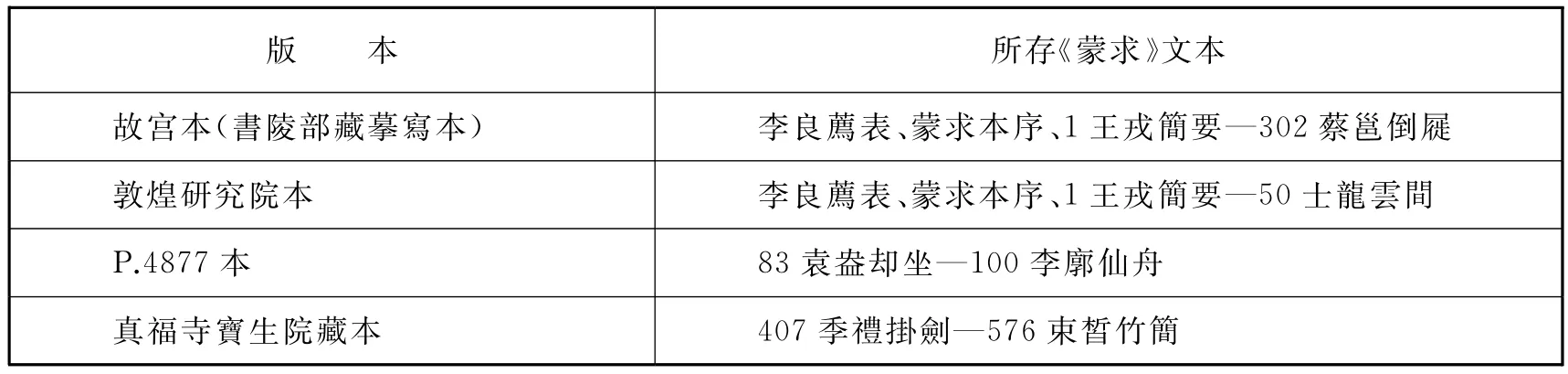

關於《蒙求》作者的姓名,歷代文獻中記載多有不同,李瀚或作李翰、李幹、李澣等,對於其活動的年代,也有五代後晉、唐末五代、遼代、梁代等多種説法。余嘉錫《四庫提要辨證》、傅璇琮《尋根索源:〈蒙求〉流傳與作者新考》、唐雯《〈蒙求〉作者新考》、郭麗《〈蒙求〉作者及作年新考》等論著着眼於本文之前的薦表與序文,經過諸多論述考證,基於當時材料基本可以確定以下幾點信息:作者李瀚(或作李翰)爲唐代安平人,與李德林、李百藥同宗,曾任信州司倉參軍。關於“瀚”與“翰”的文字表記,現存的最早文本敦煌諸本與故宫本中都有異同。現存敦煌抄本中,敦煌研究院藏本與法國國家圖書館藏本(P.4877)爲有注本,P.4877本無薦表與序文。大英圖書館藏本(Or.8212/1344/kk0149d)與法國國家圖書館藏本(P.2710)爲無注本,大英圖書館藏本亦無薦表與序文。對比諸古抄本中現存李良薦表與序文,提到作者李瀚(翰)姓名之處如下表一。

表 一

⑦ 括弧中的“軍”字故宫本缺失,據日本宫内廳書陵部藏摹寫本補。

其中①—③爲李良薦表中的内容。④爲李華《蒙求序》之記述,故宫本與敦煌研究院藏本均無此内容。⑤爲故宫本題爲《蒙求本序》的序文之署名,此段序文被認爲是作者自序。表中可以看出,關於作者姓名,故宫本均作“李瀚”,敦煌研究院藏本均作“李翰”,而P.2710本中“瀚”“翰”並用。前述郭麗《〈蒙求〉作者及作年新考》文中也提出,唐五代名爲“李瀚”或“李翰”的名人較多,極易與《蒙求》作者混淆,並且“瀚”“翰”二字歷代多有互通混用。筆者認爲現有材料下難以下定論,衹能存疑。

關於該書的成書年代,《四庫全書總目》中作後晉,敦煌諸本與故宫本被發現以後,該書作於唐代已基本成爲學界定論。故宫本李良薦表最後有“天寶五年八月一日,饒州刺史李良上表。良令國子司業陸善經爲表,表未行而良授晉事,因寢”一文。關於此文中提到的日期,余嘉錫《四庫提要辨證》中提出疑問,比如天寶元年(742)一度改州爲郡,改刺史爲太守,改饒州爲鄱陽郡,故天寶五年(746)不當有“饒州刺史”一職之説。另外,玄宗天寶三年改年爲載,薦表仍署“天寶五年”,不合當時制度等。對於這些疑問,余嘉錫解釋爲“傳鈔者各以其意妄爲删改”。基於余氏論述,張娜麗《敦煌研究院藏李翰〈蒙求〉試解——與日藏古抄本之比較》着眼於李良薦表中“良令國子司業陸善經爲表”一句,指出“陸氏爲當時著名學者,歷任河南府倉曹參軍、集賢院學士、國子司業等職,活躍於開元中及天寶年間。因此,古抄本的‘天寶五年八月一日’的國子司業陸善經受託於李良爲表一事,還是可信的”。章劍《唐古注〈蒙求〉考略——兼論〈蒙求〉在日本的流傳與接受》一文也持相同觀點,認爲國子司業陸善經於天寶五年爲李良代作薦表是完全可能的,余氏指出的錯誤很可能確是抄本傳抄過程中的錯漏。《蒙求》當成書於天寶五年之前不久。而傅璇琮《尋根索源:〈蒙求〉流傳與作者新考》結合李華序文,以及P.2710本中此處文句爲“月日,饒州刺史李良上表。良令國子司業陸善經爲表。表未行而良受替,事因寢矣”,並無具體日期等事實,推斷薦表以及序文寫作時間應爲李華任司封員外郎的肅宗上元年間(760—761)。而唐雯《〈蒙求〉作者新考》考證李華任司封員外郎的時間,修訂薦表與序文爲德宗廣德元年至二年(763—764)左右所作。郭麗《〈蒙求〉作者及作年新考》進一步考證李華詩文等諸多史料,提出李華序文作於廣德二年(764),李良薦表作於永泰二年或大曆元年(766),《蒙求》一書當作於廣德二年之前的盛唐時期。如上所述,與作者李瀚(翰)姓名一樣,《蒙求》成書的確切時間也難有定論,衹能大致確定爲盛唐時期所作。

二、《蒙求》的版本與流傳

我們從晚唐詩人杜荀鶴《贈李鐔》詩中關於《蒙求》的描寫,可以推見當時幼學教育中本書的常用情況。在唐代,《蒙求》主要以抄本形式流傳,以衹有標題的無注本和保存古態的古注本形式傳世。而南宋淳熙十六年(1189)左右成書的徐子光補注本刊行之後,古注本逐漸在流傳中消失蹤跡,以至於現在説到《蒙求》注,基本上就是説徐子光注的補注,或者稱爲新注。在古注與新注以外,還有一類與新注大不相同,比較接近古注的版本,早川光三郎氏分類爲准古注本。關於徐子光補注本與准古注本暫在這裏不作詳述,先簡單介紹一下與故宫本同樣流傳於日的幾種古注本。

臺北故宫博物院藏本。古抄本,平安時代末期抄寫,僅存上卷,卷子裝改綫裝。全書有詳細的訓點、聲點、假名標注,是研究古日語非常珍貴的語言學資料。該抄本有旁注、上下欄外注,早川氏認爲這些注釋書寫的時期當在鐮倉時代(1185—1333)之前,即很可能書寫於平安時代。開本爲28.8×19.2cm,封面左上書寫《蒙求》書名。内有“星吾之/千歲小像”“楊守敬印”“禰家/藏書”“飛青/閣藏/書印”“星吾海/外訪得/秘笈”“楊子藏/書記”等印。原爲神官家族小槻家所藏,明治年間流於書肆,爲訪日中的楊守敬所得,《日本訪書志》卷十一有記載。

日本宫内省書陵部藏本。古抄本,故宫本的摹寫本,雖有若干錯漏,但非常忠實於原本,連筆跡、蟲蛀形狀等也儘量模仿記録。卷末有署爲“寬政六年(1794)臘月法眼謙宜”的識語。僅存上卷,27.5×18.3cm。可補充故宫本中磨損難識的部分。

真福寺寶生院藏本。古抄本,鐮倉時代末期或稍晚時期抄寫。僅存下卷,21.5×19.1cm。有“文政四年辛巳九月日/令修理畢/寺社奉行所”“尾張國大須/寶生院經藏/圖書寺社官/府點檢之印”等印。

如前所述,同屬古注本的還有敦煌研究院藏本以及法國國家圖書館藏P.4877本。以上諸古注本所存《蒙求》文本的情況如下表二。

表 二

《蒙求》一書,雖在日本最早的漢籍目録、成書於寬平三年(891)以前的《日本國見在書目録》中不見其書名,但平安時代的史書《日本三代實録》元慶二年(878)八月二十五日條下的史料記載了陽成天皇皇弟、八歲的貞保親王舉行“開始讀書之儀”,使用的教材就是《蒙求》。然而之後貴族子弟“開始讀書之儀”中多使用《御注孝經》,使用《蒙求》的僅貞保親王一人。此後,《蒙求》在日本廣爲流傳,成爲文人貴族漢學教養的基礎之一,對之後各個時代的日本文學産生了極大影響。

三、故宫本欄外注

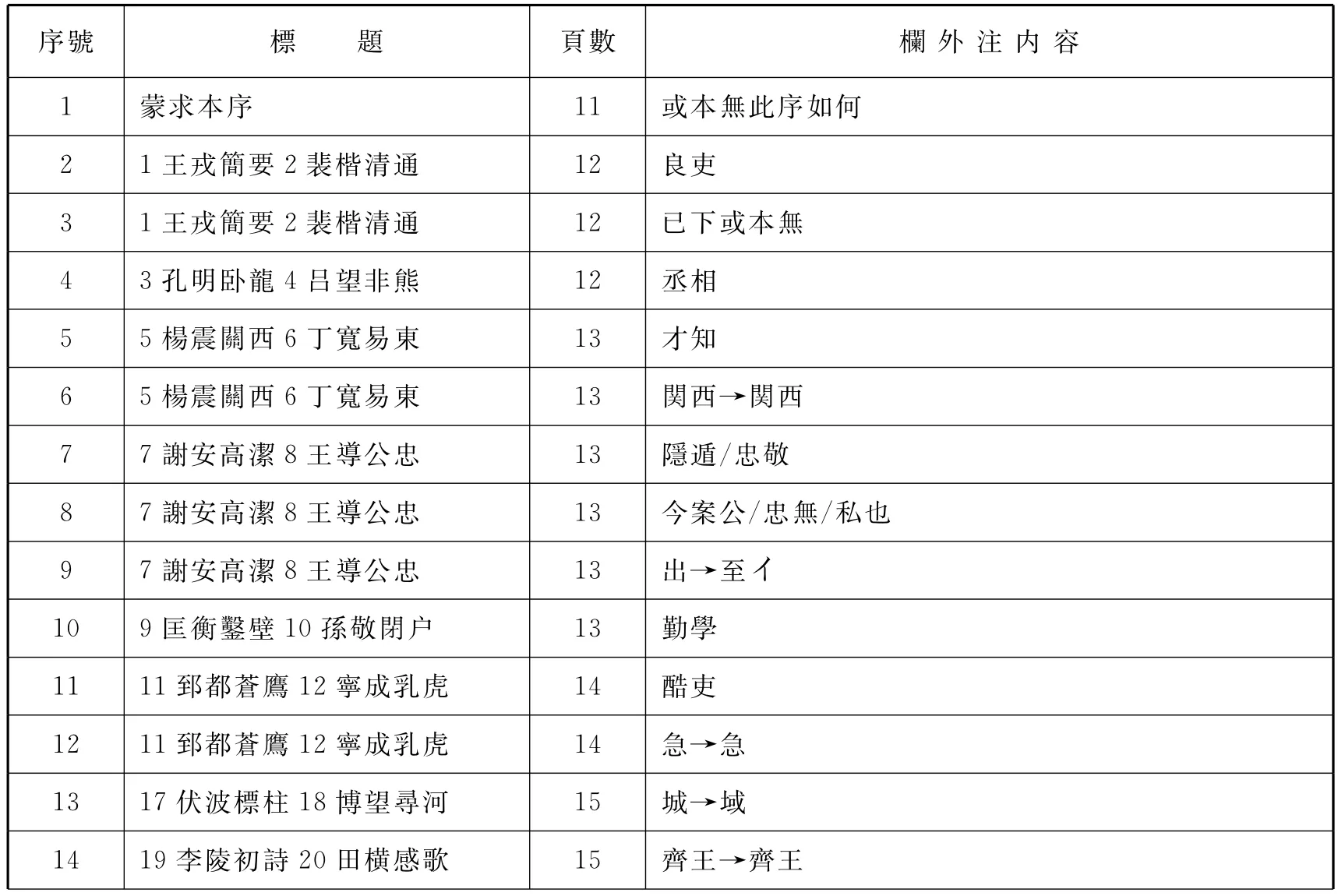

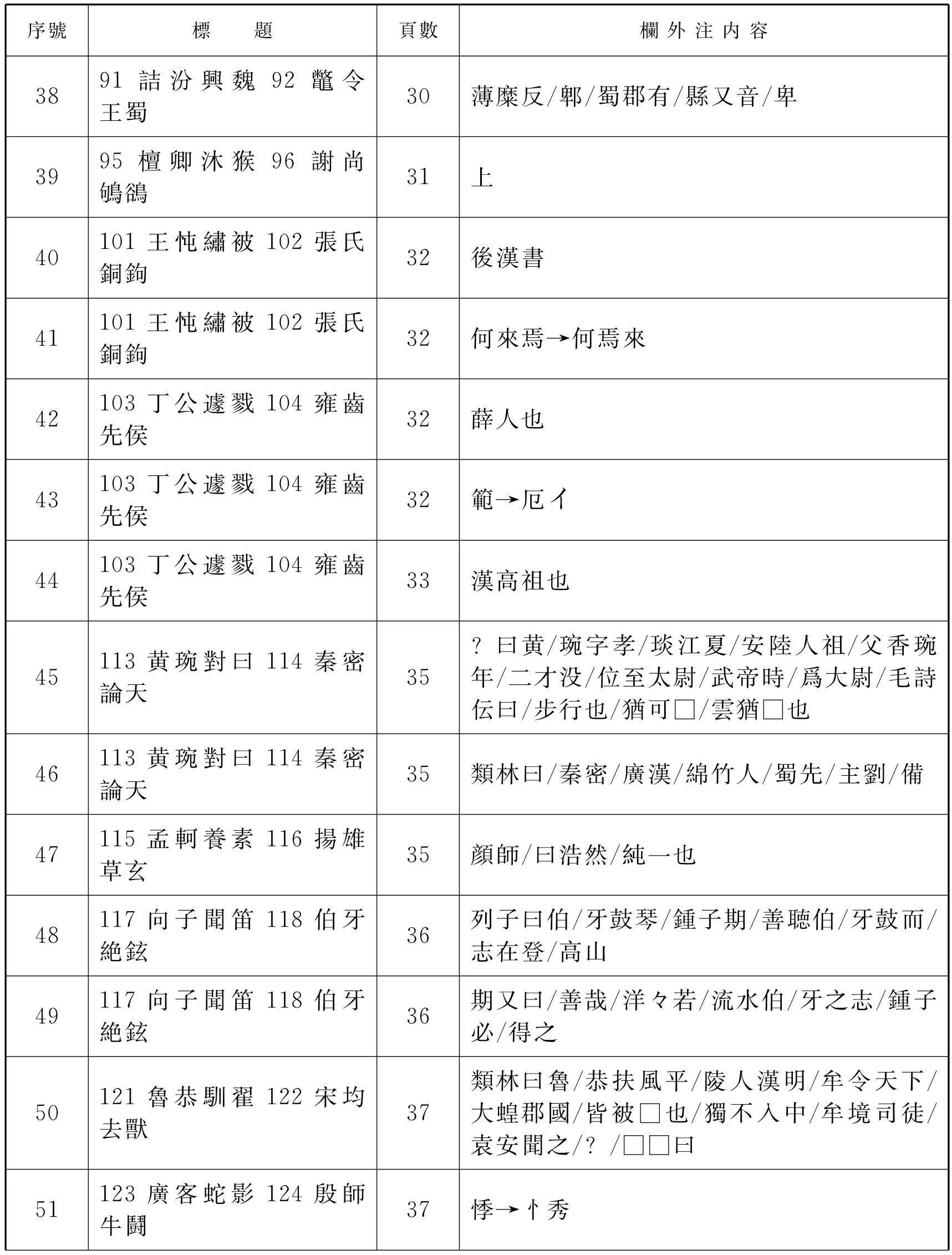

如前所述,故宫本不僅整體施有標記漢文讀法的訓點符號、聲點與假名標注,還於旁注、欄外隨處可見對抄寫時錯漏的修訂以及對文本的校異與音義的注釋。筆者據《蒙求古注集成》上卷所收影印本統計,這樣的欄外注共有五十五處,其大略如下表三。

表 三

續 表

續 表

續 表

因抄本有文字磨損、蟲蛀之處,字數可數但文字無法辨識之處以“□”標記,字數也無法確定之處以“?”標記。句讀、訓點(【返】表示返回點等)、手抄體中的異體字等可辨識之處也儘量標明,以待方家指正。對故宫本中以上五十五處欄外注做一個大致的分類,可分爲如下六類。

(一)與别本的校異:1、3、9、43、52

(二)標注評語:2、4、5、7、10、11

(三)錯漏修訂:6、12、13、14、18、19、20、21、22、23、26、27、28、29、30、32、34、36、39、41、51、55

(四)音義注釋:8、24、33、35、38、40、42、44、47、53

(五)引用其他書籍校異、注釋:16、17、25、31、37、45、46、48、49、50

(六)不明:15、54

第一類與别本的校異多有“或本”“イ(異本)”等標明。如第1項“或本無此序如何”記述了《蒙求本序》在别本中有缺失的情況,但現存敦煌研究院藏本、P.2710本等古注本都存有本序,許是欄外注注者所見本的誤漏。第3項“已下或本無”指出有别本無“時世祖探得丁策,而得一,大不悦”以下文句。現存諸本中,較爲簡略的敦煌研究院藏本中不見此段注文,由此可知注者參考的版本有同系列的簡注本。第52項125“元禮楷模”的欄外注列舉了數種參考别本,指出“楷模”一詞有舊本作“槢模”,而《後漢書》中作“模楷”。特别值得注意的是“摺本作模楷”一句,摺本即爲刻本。古注本中除故宫本外,抄寫於長承三年(1134)的日本文化廳藏標題本、抄寫於鐮倉末期的日本東洋文庫藏標題本作“楷模”,古注本在平安、鐮倉時期是否有刻本現今不得而知,而多以刻本流傳的徐注本中此處均作“模楷”,比如上海圖書館藏宋刻本《補注蒙求》八卷中作“元禮模楷”。書寫於大應五年(1525)的國會圖書館藏本、慶安年間(1648—1651)刻五山版等准古注本也與徐注一樣,均作“模楷”。由此可知,欄外注的注者所見本中有和徐注文本相同的刻本。

第二類標注評語僅見於最初幾頁,第2、4、5、7、10、11項,書寫於眉上欄外,有些用朱筆方框圈出,池田利夫《蒙求古注集成》解題中指出題加評語的形式可追溯至鐮倉時期,但此處的評語與其他欄外注筆跡不同,當爲江户時代以後所加。

第三類錯漏修訂多爲訂正本文中書寫得不清楚或錯誤的文字,如第19項44“岳湛連璧”標題漏抄“璧”字,作“岳湛連”,在缺字處以小圈提示,於欄外補入。其中多有如第6,12,13項,因文字不夠清晰或筆劃有誤,又在欄外寫上同樣文字之處,由筆跡的相似度也可以推斷,這些修訂當是本文的抄寫者在抄寫的同時加入的。其中值得注意的是第32項78“孫綽才冠”的欄外注“温王郄庾諸公薨須綽爲銘而後刑(ケツ、キサム)石也”,此句爲補入遺漏。岡部明日香氏於《蒙求》讀書會報告資料(2016年6月)中指出,准古注本和徐注本此處都爲“温王郤庾諸公薨須綽爲銘而後刊石”。故宫本欄外注中“刑”的日文讀法標記爲“ケツ、キサム”,但“刑”的訓讀古音中似乎没有這樣的讀法,而12世紀左右日本成書的字典《類聚名義抄》中可以確認“刊”有這樣的發音。這是否也可以看作是故宫本注者參照的校本中有徐注本的一個證明。

第四類音義注釋,有如第8項8“王導公忠”處的注釋“今案公忠無私也”這樣注者所加的解釋,也有參考《論語疏》、《漢書》顔師古注的注解。關於音韻的注釋,如第38項92“鼈令王蜀”中的郫“薄糜反”、第53項144“劉驎高率”中的率“所律反”,皆用反不用切。

第五類引用其他書籍校異、注釋,引用書籍有《類林》、《漢書》、《列子》等。其中多次引用《類林》值得注意。《類林》在現今已是佚書,衹能從日藏《琱玉集》殘卷、敦煌出土資料中的《類林》殘卷與他的引文中窺見一端,故宫本欄外注中所引《類林》五處可做其補充。特别是第37項89“范冉生塵”的注釋“摺本類林‘冉’字多作‘丹’焉”中提到刻本《類林》,可見當時有刻本《類林》傳到日本。又如第31項75“王衍風鑒”注文下插入“王澄字平子。?題目(セ?)者、衍不復有言(云コト)輒云已經平子矣”一文,王澄爲王衍之弟,字平子,“平子絶倒”這一典故見於《蒙求》第158條。值得注意的是,故宫本“平子絶倒”的注文全文爲:“衛玠别傳,玠少時有名理譽,善通易老莊。琅琊王平子高上氣辭不群。平每聞玠論議,至乎理會之間,要妙之際,絶倒於坐。前後三聞,爲之三倒。時人遂曰:衛君談道,平子絶倒也。”文中没有75條處補入的文句,其他古注本也未見此句。而徐注本“平子絶倒”注文中却有如下文句:“王澄字平子……兄衍有人倫之鑒,尤重澄,由是顯名。有經澄所題目者,衍不復有言,輒云:已經平子矣。”該文句恰好就是故宫本欄外注所補入的内容。故宫本“王衍風鑒”注文中“衍有重名於世,時人稱以倫之鑒”的文句與徐注本“兄衍有人倫之鑒”的文句有相似的記述,欄外注注者也許是注意到了這一相似之處,在此補入了徐注本的文句。總之,故宫本的注者參考了徐注本這一可能性。

第六類不明,如第54項雖有較長的注文,但因蟲蛀部分較多,剩下的文字難以判定其意義,衹能存疑。

四、結 論

綜上所述,成書於平安時代末期的故宫本《蒙求》,其欄外注由抄寫者本人所加的修訂,以及鐮倉時代抄入的校異、修訂與注釋,以及江户時代所加的評語等三個階段構成。分析其中校異和補入的注文可知,注者在加注之時很可能參照了當時傳入日本的宋本徐注《蒙求》。徐注本在南宋成書之後,在我國迅速流傳開來,盛行於世,其勢頭甚至到了代替古注本的程度。而在日本,直到室町時代(1336—1573)後期徐注本纔逐漸盛行。比如與故宫本成書時期相近的《蒙求和歌》,其作者是平安時代末期鐮倉時代初期的文學家源光行(1163—1244),以簡單明瞭的和文翻譯《蒙求》注文並將《蒙求》標題的故事寫成和歌,可以説是日本最早的《蒙求》譯注類書籍,該書即是以古注本爲底本創作的。而在故宫本的欄外注中可以窺見徐注本的蹤跡,對於研究徐注本在日本的流傳是非常重要的。