我国在“一带一路”沿线国家的OFDI是否存在政治风险偏好

——基于扩展投资引力模型的实证检验

2018-05-05罗良文博士生导师毕道俊

罗良文(博士生导师),毕道俊

一、引言

2013年,国家主席习近平先后提出了“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路经济带”即“一带一路”的重大倡议,为“走出去”战略的实施再添新动力。我国企业借着时代的东风,打破了地域的限制,不断扩大对“一带一路”沿线国家的直接投资规模,助力经济新常态下的人民币国际化进程和经济持续增长。2017年,我国“一带一路”建设进入全面务实合作的新阶段。根据商务部数据显示,2017年我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资近143.6亿美元,比上年增长3.5个百分点。同时与沿线国家61个国家新签订承包项目合同数量为7217份,合同总金额达1443.2亿美元,同比增长了14.5%。“一带一路”战略背景下,我国加强与沿线国家的贸易往来及合作,使得国内过剩的产能和外汇储备能够与沿线国家丰富的自然资源及其他相对优势结合,促进生产要素尤其是资本在全世界范围内流动。

然而,绵延万里的古丝绸之路也蕴含着诸多的风险。“一带一路”战略涉及的国家和地区众多,沿线国家总体上处于经济发展上升期,产业基础薄弱,国家政权面临较多的不稳定因素。此外,沿线部分国家虽地域辽阔,自然资源丰裕,但也是多个世界大国的利益交汇处,地缘政治博弈严重,甚至面临着恐怖主义和外部战争的威胁(夏先良等,2016)。我国对“一带一路”沿线国家和地区直接投资的规模始终在不断扩大。据商务部统计数据显示,我国对“一带一路”沿线国家直接投资资金主要流向新加坡、老挝、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、柬埔寨、俄罗斯等国家和地区。据《中国海外投资国家风险评级报告(2017)》评级数据显示,在政治风险方面,“一带一路”国家整体排名属于中等偏低位置。在所选取的“一带一路”沿线国家样本中只有新加坡是唯一的政治风险评级处于AA级的国家。

政治风险指的是一国政府的稳定性,包含法制水平和外部冲突情况等。主流国际投资理论认为:较低的政治风险是企业安全投资的先决条件;东道国政局稳定、面临的外部冲突较少等因素也是吸引外资流入的重要条件。之所以讨论我国OFDI的政治风险偏好问题,是因为我国在对外直接投资过程中资金大量流入了政治风险程度较高的国家和地区,尤其是在对“一带一路”沿线国家和地区进行直接投资的过程中表现得更为明显。那么这一不同于传统投资理论中政治风险规避的投资行为是否意味着我国OFDI真的存在政治风险偏好?我国在“一带一路”沿线国家和地区的OFDI与东道国政治风险的具体关系又是怎样的?以下研究将围绕上述两个问题展开。

二、文献综述

(一)主流观点

关于我国对外直接投资是否存在政治风险偏好的问题,学者们多从东道国的角度出发,分析东道国各项具体的政治风险指标与我国对外直接投资规模和区位选择之间的关系。主要形成了两种观点:

第一种观点:相对于传统投资理论中风险规避的投资策略,我国OFDI偏好于向政治风险较高的国家进行投资。例如:Buckley等(2007)通过对我国1984~2001年对外直接投资数据进行分析,认为我国对外直接投资更加倾向于政府不稳定、法律制度不完善的国家,表现出与传统跨国投资经验明显不同的政治风险偏好。张宏、王建(2009)采用分量回归的方法分析得出,东道国制度质量、腐败等因素对我国OFDI存在着显著的负向影响。Kolstad、Wiig(2012)认为东道国的制度、政治环境越差,尤其是政治违约风险越大,则越能够吸引我国OFDI流入。沈军、包小玲(2013)以我国对非洲国家和地区的直接投资为研究对象,发现我国OFDI存在金融风险偏好的同时也存在一定的政治风险偏好。

第二种观点:我国对外直接投资特征基本与传统对外直接投资的特征相符,倾向流入政府治理水平较高、法律体系较为健全的国家和地区,并未表现出政治风险偏好。相反,东道国较差的政治制度会对我国对外直接投资产生抑制效应。阚大学等(2013)、杨亚平和高玥(2017)通过面板数据实证分析表明,东道国与我国之间较大的制度差异以及东道国较差的政府治理水平都将阻碍我国资金的流入。宗芳宇等(2012)实证结果表明,东道国政权更迭越频繁,政局越不稳定,我国OFDI的流入量越小。

(二)原因分析

笔者认为,产生以上两种截然不同观点的原因可以分为以下方面:

投资动机的多样化会影响我国对外投资与东道国政治风险之间的关系。Dunning(1987)将对外直接投资的动机分为自然资源寻求型、市场寻求型、效率寻求型及战略资产寻求型四类。王永中(2016)采用我国对115个国家的直接投资数据分析认为,我国对外直接投资对于不同类型的资金流入国表现出不同的投资动机。Hajzler(2014)、杨娇辉等(2016)认为东道国的政治环境比较差,政治违约风险较高的情况下,若东道国拥有较为丰富的自然资源则一样能够吸引OFDI流入,因此对外直接投资可能会出现政治风险偏好特征。自然资源寻求动机使得自然资源丰富的国家能够吸引大量的外资,并且丰裕的自然资源在一定程度上能对政治风险起到替代作用(韩民春、江聪,2017)。刘敏、刘金山(2016)研究表明,具有市场寻求动机的OFDI偏好经济发展水平较高的国家和地区,在市场寻求动机下,我国OFDI可能会表现出政治风险偏好。

双边政治关系、文化距离是影响我国OFDI风险偏好的重要因素。潘镇(2015)通过分析双边政治关系与我国OFDI之间的关系得出,对于政治、制度风险较大的东道国而言,良好的双边政治关系可以有效降低我国OFDI投资风险。凌丹、张玉芳(2017)认为我国OFDI偏向于监管质量完善、民主化程度较高的“一带一路”沿线国家,并且国家关系与腐败控制以及政府稳定性之间存在着替代效应。双方投资协定(BIT)的签订被看成是双方贸易友好往来与便利化的象征,我国OFDI倾向于流入已签订BIT的东道国,在此过程中一定程度上忽略了政治风险,可能产生政治风险偏好,但BIT又能有效地防范政治风险(宗芳宇,2012)。此外,在文化距离方面,东道国与我国适度的文化差异有利于保障我国企业投资的安全,一旦双方文化差异过大将会使得我国对外直接投资面临风险(蒋冠宏,2015)。

(三)问题的提出

目前研究“一带一路”沿线国家政治风险与我国对外直接投资之间关系的文献不多,且多以政策理论分析为主。整体而言,欧亚大陆在地缘政治方面,正在由东向西形成一个“社会政治动荡风险弧”,而这一区域正好与我国“一带一路”战略重点区域多处重合(黄河、Starosin Nikita,2016)。也有部分学者关注“一带一路”沿线国家和地区的风险对我国OFDI的影响,如:东道国存在内外部风险、我国对外直接投资结构、双边政治关系等问题。目前,我国对“一带一路”沿线国家的投资还是以基础建设为主,有明显的市场和资源寻求动机(林良沛、揭筱纹,2017)。此外,双边高层会晤、政府之间的沟通及沿线国家政府良好的治理水平,对我国在“一带一路”沿线国家的对外直接投资有明显的促进作用(郭烨、许陈生,2016)。

“一带一路”沿线国家大多为发展中国家或新兴经济体,政治环境复杂,政治风险日益成为影响我国对外直接投资的重要因素。相对于已有文献,本文的研究特色主要体现为:首先,“一带一路”沿线国家的政治风险与我国对外直接投资之间的关系及我国在“一带一路”沿线国家的直接投资所表现出的特征将会是研究的热点。其次,本文除考察政治风险这一核心变量之外也将东道国的经济发展水平、劳动力数量、自然资源等纳入考虑范围,分析以上因素对我国OFDI的具体影响,并说明我国对“一带一路”沿线国家的直接投资是否存在风险偏好。最后,本文运用扩展引力模型将“一带一路”沿线国家全样本分别按自然资源禀赋和经济发展水平分类并进行实证检验,结合实证结果说明我国在“一带一路”沿线国家的直接投资面临的来自东道国方面的具体政治风险,分析原因并提出对策措施。

三、模型设定与变量选取

(一)模型设定

Tinbergen(1962)最早运用引力模型来研究双边贸易问题,其得出的结论为:双边贸易流量与两国之间的距离成反比,而与双边的经济发展水平成正比。此后,学者们纷纷就自己研究的重点对该模型进行拓展,将其他因素(政策、共同语言、劳动人数)等加入该模型中分析作用方向和作用大小。张亚斌(2016)、杨丽君(2017)分别将“一带一路”沿线国家的税负水平、经济发展水平因素引入投资引力模型,分析其与我国OFDI之间的关系。本文在梳理引力模型在贸易、投资领域中实际应用的基础上,将政治风险变量引入该模型,分析我国OFDI在“一带一路”沿线国家和地区所表现出来的投资特征。具体模型设定如下:

lnofdiit=α+β1lncgdpit+β2lngdpit+β3lnlabit+β4lnranit+γlngriskit+δlnXit+εit

其中:ofdiit表示我国在第t年对“一带一路”东道国i的直接投资存量;cgdpit为人均GDP,用来表示东道国的经济发展水平;gdpit表示东道国的市场规模;labit表示东道国劳动力人数;ranit表示东道国自然资源禀赋状况;griskit为东道国政治风险,是核心解释变量,主要包括政府稳定性(gst)、政府有效性(gef)、军事干预政治(mit)、外部冲突(ect)、法制(grl)、腐败(gec)六个变量;Xit表示引力变量,衡量我国与“一带一路”沿线国家或地区之间的地理距离成本(dis);myc为东道国贸易开放度;εit为随机误差项。

(二)变量选取与说明

1.样本选取。根据商务部数据显示,“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”涉及65个国家和地区,考虑到数据的完整性和可得性,本文选取了其中35个国家作为研究样本,占沿线国家和地区的一半以上。根据《中国海外投资国家风险评级报告(2017)》中“一带一路”国家子报告显示,截至2015年年底,我国对上述35个国家直接投资的总量达1123.68亿美元,占到“一带一路”沿线国家的97.14%。2006年我国“走出去”战略全面推进,本文收集2007~2015年“一带一路”沿线35个国家和地区的相关数据,并剔除缺失严重和异常值数据,对个别缺失数据使用插值法进行补齐。

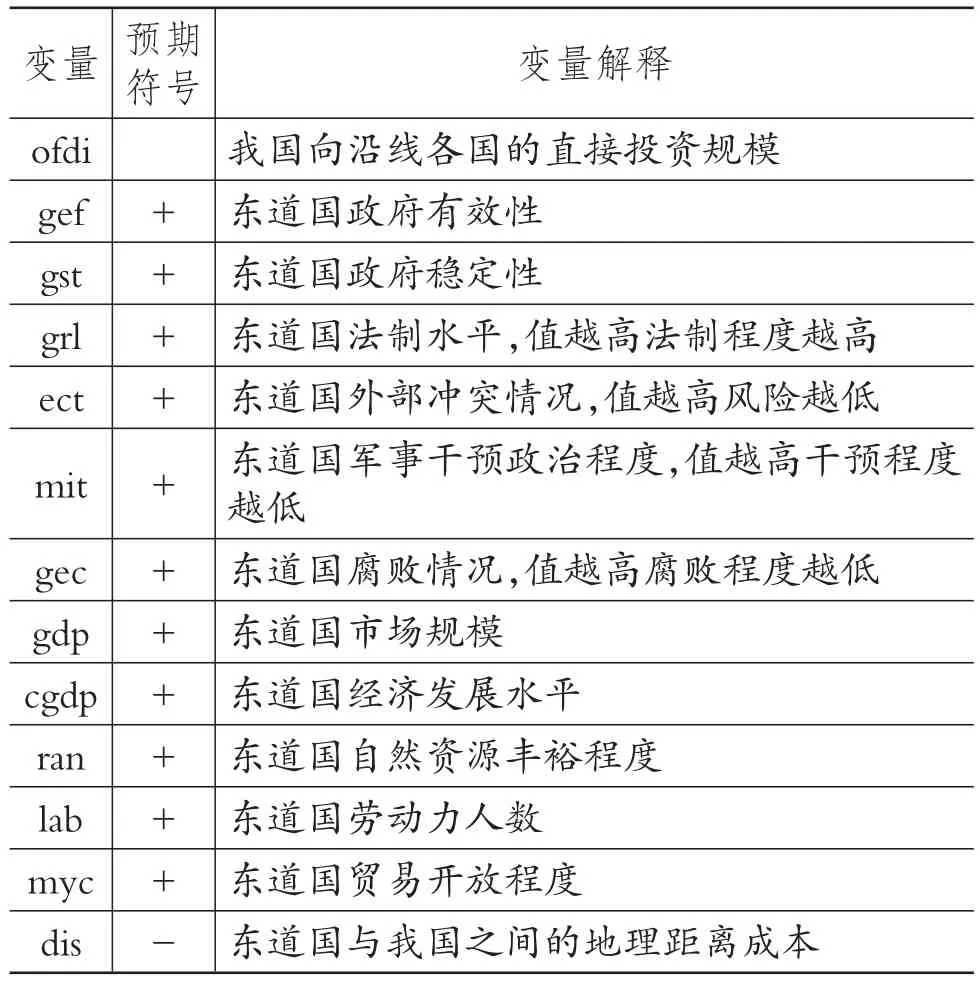

2.变量选取与说明。

(1)被解释变量。考虑到我国对外直接投资的流量数据每年正负不定,短期数据波动较大,不便于统计分析,也不能说明一段时间内我国对沿线国家直接投资的整体规模,因此本文选取2007~2015年我国对沿线国家的直接投资(ofdi)的存量数据作为被解释变量。数据来源于《中国对外直接投资统计公报》中非金融类对外直接投资存量数据。

(2)核心解释变量:政治风险变量。政治风险是标准普尔、国际国别风险评级指南机构(ICRG)、世界银行全球治理指数(WGI)等各大评级机构及评价体系关注的重点,并且会就东道国的政府稳定性、治理有效性等方面通过打分的形式进行考察。其中ICRG的评级更具特色,在金融、经济、政治三类风险指标中,政治类指标占据大部分,偏重于考察直接投资风险中的政治风险,通过评分的方式进行评级,分数越高,风险越低。本文依据各大评级机构常用政治风险评级指标和中国海外投资国家风险评级方法(CROIC-IWEP)中政治风险指标,选取下列变量表示东道国政治风险:政府稳定性(gst),表示政府所宣布政策的能力以及保持政权的能力,分数设置在0~12分,分数越高表示政府越稳定,数据来源于ICRG。政府有效性(gef),表示政府提供公共服务的质量,行政部门办公质量以及政府能独立于军事做出决策的能力,分数设置在-2.5~2.5分,分数越高表明政府有效性越高,数据来源于WGI。为实证部分取对数进行模型估计需要依据杨娇辉(2016)的转换方法,将变量数据转换为政府有效性(gef+2.5),因此将其取值区间变为(0,5)。军事干预政治(mit)表示军事部门对一国政治的参与程度,分数设置在0~6分,分数越高表示军事干预政治越不严重,风险越低,数据来源于ICRG。外部冲突(ect)通常来自国外的行为给政府造成的压力,主要包括暴力压力,例如跨境战争等。分数设置在0~12分,分数越高表明外部冲突越不严重,风险越低,数据来源于ICRG。腐败(gec)表示政治体系的腐败程度,分数设置在0~6分,分数越高表示政府腐败程度越低,数据来源于ICRG。法制(grl)表示政府履约质量、对产权的保护程度,分数设置在-2.5~2.5,分数越高表示法制程度越高,数据来源于WGI,同理将数据转换为法制(grl+2.5),因此取值区间变为(0,5)。

(3)控制变量。劳动力人数(lab),数据来源于世界银行数据库。目前,我国对“一带一路”沿线国家和地区直接投资主要集中在能源、交通运输和公共事业方面,所需劳动力较大。刘海平等(2014)研究表明,在高、中收入的东道国中劳动人口数与我国对外直接投资之间存在正相关关系。自然资源禀赋(ran),本文采用单位燃料、矿石和金属出口收入来表示东道国自然资源禀赋情况,具体采用燃料、矿石和金属出口比重之和乘以出口总收入,数据来源于世界银行数据库;东道国市场规模(gdp),即东道国GDP,数据来源于世界银行数据库;东道国经济发展水平(cgdp),用东道国人均GDP进行表示,数据来源于世界银行数据库。

(4)引力变量。地理距离成本(dis),表示根据我国距离东道国的地理距离计算的运输成本,在一定程度上反映了交易成本,本文采用国家间的地理距离乘以2007~2015年间布伦特原油现货的平均价格来表示,数据来源于法国前景研究与国际中心数据库(CEPII);贸易开放度(myc),即东道国每年进出口额之和占国内生产总值的比重,数据来源于世界银行数据库。具体变量定义见表1。

表1 变量名称及说明

四、实证检验与结果分析

(一)数据平稳性检验与回归模型选择

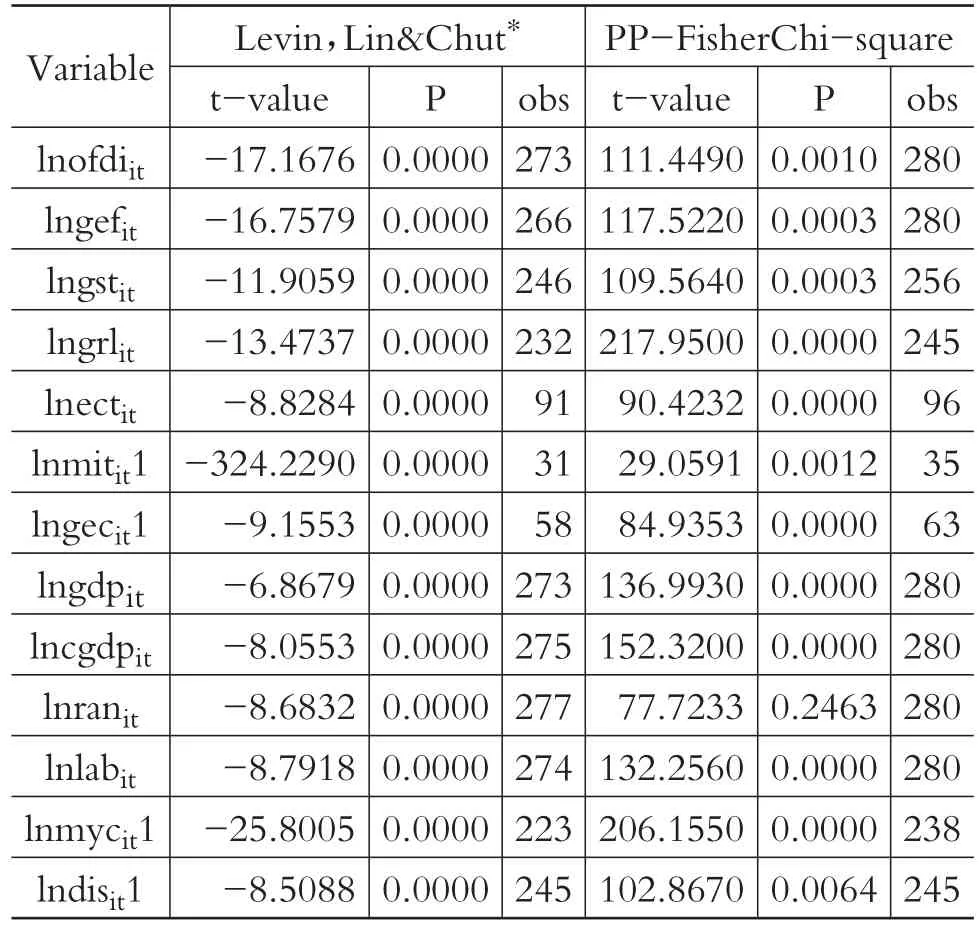

本文采用面板数据进行分析,为了避免“伪回归”现象,先对数据进行平稳性检验。本文采用LLC和PP-Fisher两种方法对各面板序列的平稳性进行检验。其中所有变量取对数后数据都通过了LLC检验,只有 lndisit、lngecit、lnmycit、lnmitit四个变量在LLC方法下检验结果是平稳的,但是在PP-Fisher方法下检验结果显示P值均大于0.05,但是经过一阶差分之后,变量都是平稳的,分别用lndisit1、lngecit1、lnmycit1、lnmitit1表示。具体检验结果见表2。

表2 基于LLC和PP-Fisher方法的变量平稳性检验

由表2检验结果可知,数据均已平稳,进而进行协整检验,检验结果显示存在协整关系。经F检验得,F=29.9067,拒绝原假设。因此本文认为建立个体效应回归模型比建立混合回归模型更为合适。经Hausman检验得P值小于0.05,可见建立个体固定效应回归模型比建立个体随机效应回归模型更合适。

(二)实证检验

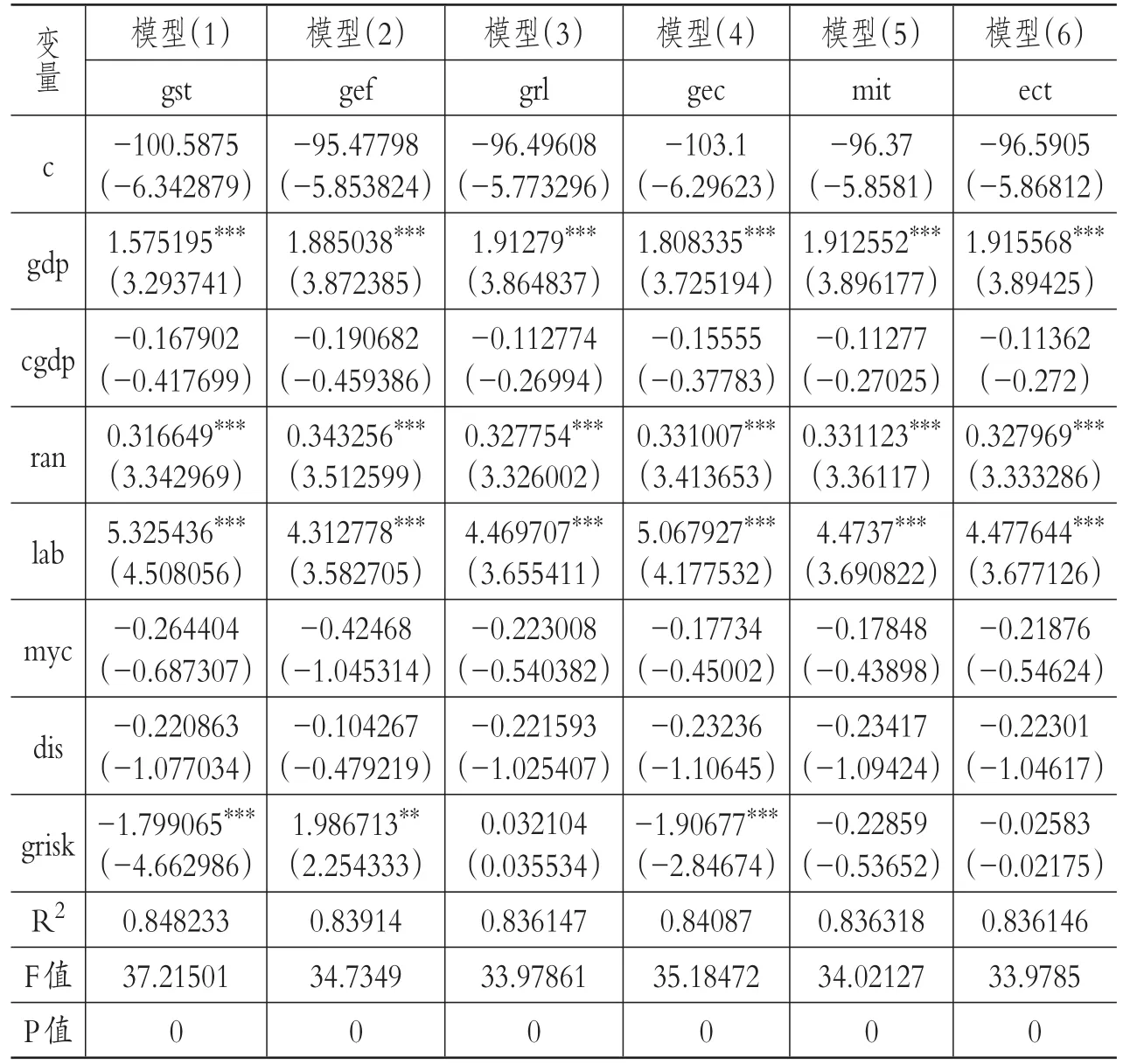

1.“一带一路”沿线国家政治风险与我国OFDI之间的关系。本文使用扩展引力模型,并且对所需使用变量使用了对数形式,在数据通过平稳性检验的同时也降低了异方差。首先为了避免政治风险变量之间存在多重共线性问题,也为了更好地观察各个政治风险变量对我国OFDI的作用方向和大小,因此分别将各个变量引入模型之中进行回归分析,即模型(1)~模型(6)。

表3 沿线国家政治风险与我国OFDI之间的关系

回归分析的结果中政治风险的各个具体变量,即模型(1)~模型(6)中的grisk所对应的6个核心解释变量的作用方向与预期有所出入,并且显著性水平不一致。其中,政府有效性与法制水平对我国OFDI的作用方向均为正,与预期一致,并且政府有效性在5%的水平上显著。而政府稳定性、腐败、军事干预政治及外部冲突对我国对外直接投资的作用的方向均为负,其中政府稳定性、腐败对我国OFDI的反向作用均在1%的水平上显著。这一结论似乎表明我国对“一带一路”沿线国家和地区的直接投资存在一定的政治风险偏好特征。

产生上述结果的原因可以归为以下几点:①我国对“一带一路”沿线国家和地区的直接投资目前主要集中于能源、交通运输等大型基础设施建设项目。这类项目关系着沿线国家的公共基础设施建设以及公共产品和服务的水平,因此需要东道国政府具有有效的执行力,有意愿为提高公共服务质量、提高行政部门政策执行效率而做出努力,并且能够保证履约质量,同时对我国OFDI产权进行有效保护。②沿线国家和地区政府稳定性、军事干预政治的程度及外部冲突情况表明了东道国面临的内外部政局情况。一般而言,东道国政局越稳定,军事冲突及战争几率越低,越能够保障外资的安全,也越有利于吸引我国OFDI流入(蒋冠宏,2015;凌丹、张玉芳,2016)。目前,“一带一路”沿线国家多数为发展中国家和新兴经济体,政治环境复杂多变,政治风险水平整体偏高,这在一定程度上可能使我国在“一带一路”沿线国家的直接投资“被迫”表现出政治风险偏好。③腐败控制程度较低的国家存在的某些非市场性手段简化了投资国企业进入东道国的程序,能使海外投资企业快速融入东道国的投资环境(沈军、包小玲,2013)。沿线国家资源丰裕,充足的低价劳动力是吸引外资的重要因素,较为宽松的政治管制在一定程度上为我国OFDI提供了利用“非市场行为”寻租的机会。

控制变量和引力变量中东道国市场规模、自然资源禀赋、劳动力人数与我国OFDI具有显著正向作用,与预期一致。这充分说明我国对“一带一路”沿线国家的直接投资具有与国际对外直接投资相一致的市场动机以及资源动机,包括自然资源和劳动力资源。也正是在这一动机的驱动下,我国对沿线国家和地区的投资也可能同时表现出政治风险偏好的表象(杨娇辉,2016)。另外,回归结果显示东道国经济发展水平、贸易开放程度以及地理距离成本与我国OFDI之间呈负相关关系。原因可能在于:①“一带一路”沿线国家多数属于发展中国家和新兴经济体,经济发展水平总体偏低,进而我国在经济发展水平上形成了比较优势。②“一带一路”战略旨在加强我国与沿线各国和地区之间的合作,并且欢迎沿线各国搭乘我国经济发展的列车,具有一定的援助意义。在一些大型基建项目上,多为政府之间的合作,因此东道国本身的贸易开放程度对我国OFDI的影响不大,甚至出现负相关现象。③随着交通越来越发达和互联网技术的发展,地理距离在当前已经不再是阻碍对外直接投资的因素,因此就不难理解地理距离成本与我国OFDI之间负相关但不显著的结论了。

2.基于自然资源禀赋的政治风险偏好检验。全样本的回归结果中表明我国OFDI在一定程度上存在着政治风险偏好,并且这一特征很可能是由于我国对“一带一路”沿线国家强烈的自然资源寻求动机导致的。为了验证这一观点,本文将所选取的35个“一带一路”沿线国家和地区分为两个子样本,即自然资源丰裕的国家和非自然资源丰裕的国家。分类标准参照Asiedu、Lien(2011)的研究,将燃料、金属及矿石出口收入占GDP比重达到50%以上的划分为自然资源丰裕国家,反之则为非自然资源丰裕国家。计算得出模型(1)~模型(6)中的政治风险各变量的方差膨胀因子VIF均小于5,因此不存在多重共线性问题,将各变量一同引入引力模型中进行回归分析。

(1)对“一带一路”沿线国家全样本进行政治风险变量的回归分析,结果见表4。

表4 “一带一路”沿线国家全样本检验结果

由表4可知,各个政治风险变量、控制变量及引力变量的作用方向和显著性效果,均与各个风险指标单独回归检验的结果基本一致。其中在政治风险变量中除政府有效性和外部冲突的系数为正,其他政治风险变量的系数均为负,除政府稳定性系数显著为负之外,其他政治风险变量并不显著。这表明我国在“一带一路”沿线国家的OFDI面临一定的政治风险,但是没有出现明显的政治风险偏好。

(2)分别就自然资源丰裕国家和非自然资源丰裕国家两个子样本进行回归检验,检验结果见表5。

表5 “一带一路”沿线国家分资源禀赋水平检验结果

由于主要观察的是政治风险中各个具体的核心解释变量对我国OFDI的作用情况,因此表5中没有列出控制变量的系数和T统计值。由回归结果得出,不论在自然资源丰裕的国家还是在非自然资源丰裕的国家,沿线国家的政府稳定性变量对我国OFDI的作用方向均为负,并且均在1%的水平上显著,表明我国对“一带一路”沿线国家的OFDI整体上面临着较大的政府稳定性风险。这一结论产生的原因是“一带一路”国家整体政治稳定性偏低。

在非自然资源丰裕的沿线国家中,我国OFDI似乎表现出明显的法制风险偏好,但这一特征在自然资源丰裕的国家样本中出现了逆转。原因是我国在自然资源丰裕的国家进行直接投资具有强烈的自然资源寻求动机,并且对东道国法制水平、产权保护程度要求较高,这与国际直接投资的风险规避特征一致。在非自然资源丰裕的国家中,我国OFDI明显倾向于政府有效性较高的沿线国家。原因是:在非自然资源丰裕的国家进行对外直接投资项目主要涉及公共基础设施建设,东道国政府越注重公共产品和服务的质量,越能够有效制定并执行此类政策,从而越有利于吸引我国对外直接投资。同时这类国家通常法制水平较低,使我国OFDI面临着一定的法制风险。由此可以看出,我国OFDI在自然资源丰裕的国家中有着明显的资源寻求动机,并且注重东道国政府的法制水平,而在非自然资源丰裕的国家有着明显的市场寻求动机,比较注重东道国的政府有效性。

3.基于经济发展水平的检验。我国对外直接投资在不同经济体中所变现出来的特征不同,不同经济发展水平的东道国政治风险对我国OFDI的具体影响也是不同的。为了验证上述观点,根据联合国贸易与发展会议有关经济体的划分标准,将“一带一路”沿线国家全样本分为发达国家和发展中国家两个子样本进行回归分析,回归结果见表6。

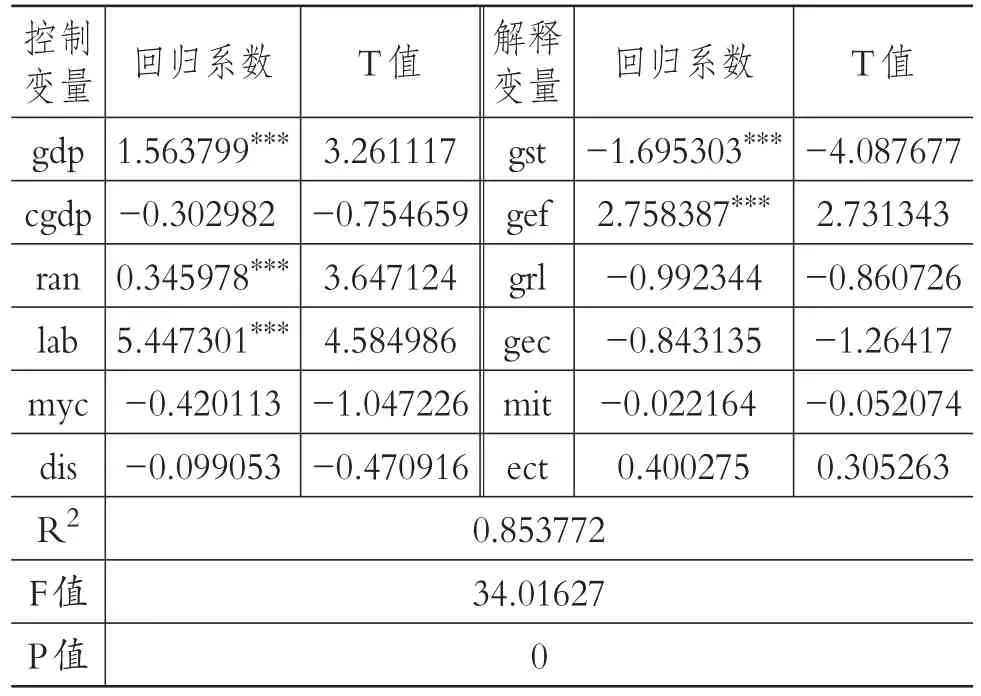

表6 “一带一路”沿线国家分经济发展水平检验

由表6可知,在发达国家子样本中,我国OFDI在全样本中所表现出来的政府稳定性风险偏好现象发生了逆转,我国OFDI明显偏向于政府稳定性较高的国家。并且,除政府有效性变量外,其他解释变量与我国OFDI之间均呈现正相关关系,尤其是军事干预政治的程度。这表明我国OFDI实际上不存在政治风险偏好特征。原因也十分明确:经济越发达的国家,市场经济发展越充分,政府越稳定,军事干预政治的程度也就非常低,越有利于为外来投资营造一个良好的投资环境和法制环境,越有利于吸引我国OFDI流入。

在发展中国家子样本中,政府稳定性和外部冲突对OFDI表现出显著的负向作用,并且我国OFDI偏向于政府有效性较高的国家。原因主要有两点:①“一带一路”沿线发展中国家存在着影响政治稳定性的内外部因素,例如:国内政府更迭频繁、外部冲突的压力等,而我国OFDI流入这类国家过程中,被迫表现出了风险偏好的特征。②发展中国家经济发展水平偏低,我国因此有了比较优势,沿线国家的市场需求就会吸引我国资金流入,并且由于“一带一路”项目的特殊性,我国OFDI偏好政府治理水平较高的国家。

4.稳健性检验。异方差是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题。本文采用扩展投资引力模型,对于模型中的各变量均采用了对数形式后进行OLS回归,在一定程度上能消除异方差的影响。除此之外,由于横截面个数大于时序数,本文采用面板校正标注误差(PCSE)方法进行估计,同时按截面加权。该方法被认为是面板数据模型估计方法的一个创新,能够有效处理复杂的面板数据结构中的异方差、序列相关等问题。

稳健性结果如表7所示。由表7可知,控制变量、引力变量以及核心解释变量的作用方向和显著性水平均与OLS回归结果基本一致,因此本文的研究结论具有较强的稳健性。

表7 “一带一路”沿线国家全样本稳健性检验

五、结论与启示

(一)结论

本文通过分析我国对外直接投资资金流入集中的35个“一带一路”沿线国家和地区的政治风险状况与我国OFDI之间的具体关系,得出以下结论:

1.将“一带一路”国家整体作为样本进行分析,并将解释变量逐一引入模型时,从“一带一路”政治风险各具体变量的回归系数来看,我国OFDI似乎明显偏好政府稳定性较差及腐败程度较高的沿线国家,但这仅仅是一种表象。原因在于:①在确定不存在多重共线性的情况下,将解释变量整体引入模型中,腐败这一变量虽然作用方向相反,但就整体政治风险而言其作用已经不显著了。这一结论在区分自然资源禀赋程度的子样本中也得到了体现,尤其是在分经济发展水平的发达国家子样本检验结果中,腐败的回归系数发生了逆转且显著。②就政府稳定性风险而言,整体样本以及自然资源丰裕和非自然资源丰裕子样本中的检验结果均为负且显著,但在按经济发展水平分类的子样本中,我国在发达国家的OFDI明显偏好具有较高的政府稳定性的国家。以上分析说明了我国在“一带一路”沿线国家的OFDI不存在政治风险偏好,所谓的政治风险偏好只是由于投资动机及东道国整体政治环境不同而表现出来的假象。

2.我国OFDI在不同资源禀赋情况和经济发展水平的国家所面临的政治风险不同,表现出的投资特征也不同。就自然资源禀赋程度来看,我国在对自然资源丰裕的沿线国家进行投资过程中,为了保证自然资源丰裕国家的大型项目顺利建设,明显倾向于法制水平较高的沿线国家。而在对非自然资源丰裕的国家进行投资时,比较注重这类国家的政府对于公共产品及服务的提供意愿和质量,注重东道国政府效率,使得我国在“一带一路”战略下,过剩的高铁、钢材等大型基础设施及原材料能够顺利“走出去”。就不同经济发展水平的国家来看,我国在发达国家的OFDI除政府有效性这一变量之外,其他变量均为正,并且偏向于政治稳定性较高和军事干预政治程度较低的国家,彻底打破了我国OFDI政治风险偏好这一假象。而在经济发展水平较低的国家,我国OFDI则倾向于政府有效性较高的东道国。综上所述,在“一带一路”战略下,为了加强与沿线国家的合作,解决我国过剩的能源和大型基础设施设备应用问题,我国OFDI在非自然资源丰裕国家和经济发展中国家表现出市场寻求的特征,并且注重政府在公共产品和服务提供方面的效率。

3.我国在“一带一路”的OFDI具有强烈的资源寻求动机和市场寻求动机。检验结果显示,自然资源、劳动力资源及东道国市场规模与我国OFDI具有显著的正相关关系。这一投资特征与国际直接投资表现出来的特征具有一致性。“一带一路”沿线国家自然资源相对丰裕、劳动力充足且成本偏低,这是吸引我国OFDI的重要因素。而贸易开放度和地理距离成本已经不再是我国OFDI关注的重点。

(二)启示

本文分析表明我国在“一带一路”沿线国家的直接投资不存在政治风险偏好,但是并不表明我国在对沿线国家直接投资过程中不会面临来自东道国的政治风险。“一带一路”沿线国家多数为发展中国家和新兴经济体,所面临的政治环境较为复杂。因此,我国参与对沿线国家直接投资的企业要提高警惕和风险防范意识。首先,要加强对沿线国家政治风险的监测,及时发现和防范来自东道国的政治风险。其次,“一带一路”战略作为我国与沿线各国合作及友好往来的平台,要起到加强我国政府与沿线各国政府之间的沟通作用,我国政府也要及时了解和解决我国对沿线国家直接投资过程中所遇到的问题,保护我国企业的合法利益。最后,我国对“一带一路”沿线国家的直接投资依然是一个不断探索和发展的过程,在这一过程中应当吸收借鉴国际成熟的投资经验,采取例如签订投资协定等措施来防范我国在沿线国家投资过程中所面临的政治风险。

主要参考文献:

郭烨,许陈生.双边高层会晤与中国在“一带一路”沿线国家的直接投资[J].国际贸易问题,2016(2).

韩民春,江聪聪.政治风险、文化距离和双边关系对中国对外直接投资的影响——基于“一带一路”沿线主要国家的研究[J].贵州财经大学学报,2017(2).

黄河,Starostin Nikita.中国企业海外投资的政治风险及其管控——以“一带一路”沿线国家为例[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2016(1).

阚大学,吕连菊,罗良文.制度差异与我国对外贸易流量的实证研究——基于贸易引力模型[J].经济经纬,2013(2).

刘敏,刘金山,李雨培.母国投资动机、东道国制度与企业对外直接投资区位选择[J].经济问题探索,2016(8).

刘海平,宋一弘,魏玮.要素禀赋、制度特征与FDI流动——基于投资引力模型的实证分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2014(4).

林良沛,揭筱纹.比较视角下中国对“一带一路”国家直接投资的影响因素分析[J].广东财经大学学报,2017(1).

凌丹,张玉芳.政治风险和政治管理对“一带一路”沿线国家直接投资的影响研究[J].武汉理工大学学报,2017(1).