从《中华》杂志看近代旗袍的演化

2018-05-04陈宫张竞琼

陈宫, 张竞琼

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

辛亥革命与新文化运动后,近代中国的报纸杂志等纸媒开始兴起,如《良友》《申报》《中华》等都是其中的佼佼者。《中华》杂志于1930年创刊,1941年停刊,这十余年105期见证了当时社会的改革与文化的变迁。其中不少栏目、题材都与女性及其服装有关,包括封面女郎、时装服饰、广告生活与演艺界等,可以从中了解到“旗袍”到“改良旗袍”的演化过程。

目前对改良旗袍的研究大多集中于形制与工艺方面,论文有陈研等[1-2]《近代旗袍的造型变革以及裁剪技术》《近代改良旗袍造型中的西方元素》等,相关论著有包铭新等[3]《中国旗袍》。但以民国文献为基础,对旗袍演化历史进行考证的研究成果不多。文中则以《中华》杂志等近代文献为研究基础,从旗袍的造型结构、局部细节与搭配等方面入手,考证了从传统旗袍向改良旗袍演化的过程,并对穿着人群的变化进行分析,为近代旗袍的历史文化研究提供了详实的史料与数据支持[2-3]。

1 结构的演化

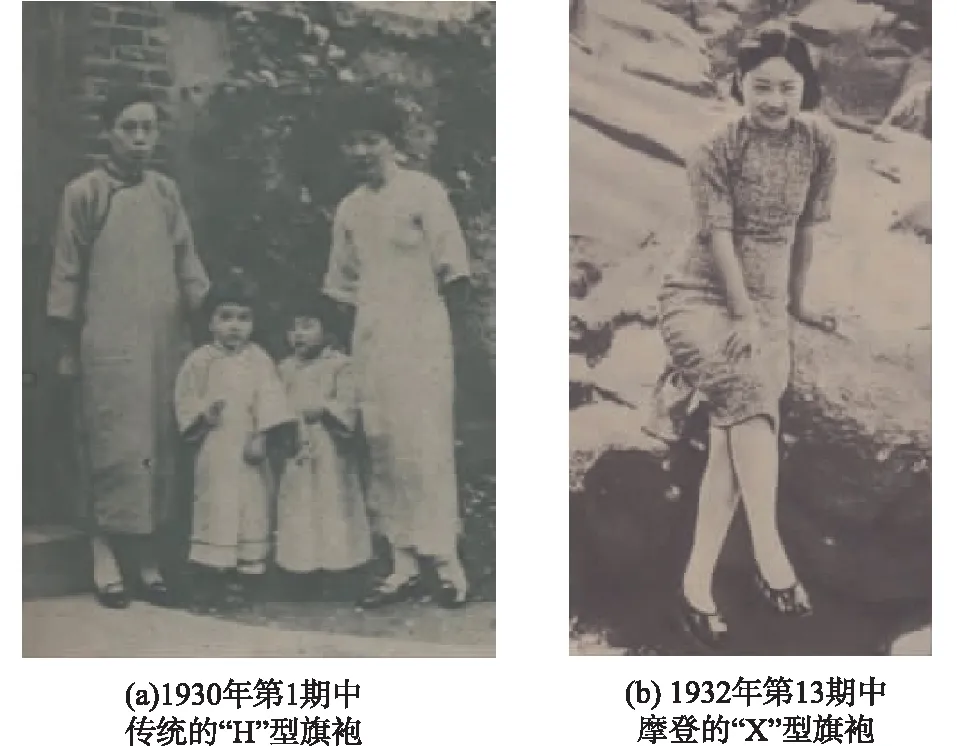

传统旗袍的结构平直、衣身宽松、腋下略收、两边开衩,为平面直筒造型,其结构造型不注重三维空间的立体表现,而更看重衣服作为遮盖工具的象征意义和视觉效果。改良旗袍则在保留传统旗袍款式特点的基础上,将两侧摆缝由直线改为收腰的曲线,突出强调了胸部、腰部、肩部和臀部造型,采用胸省、腰省、肩缝和装袖处理工艺,其基本造型结构由中式传统的“H”型向西式摩登的“X”型发生了转变[1]。“H”型与“X”型旗袍的穿着如图1所示。

20世纪30年代初期,部分旗袍结构还保留着传统旗袍的主要特征。《中华》杂志1930年第1~3期刊登的照片中,旗袍整体结构为“H”型的有6件,1931年第4~7期中“H”型旗袍有10件,1932年第8~14期中“H”型旗袍有49件,1933年第15~24期中该种款式仍有64件。这一时期的旗袍胸腰差值不明显,外轮廓呈长方形,线条平直,衣身与衣袖顺直而宽大[4](见图1(a))。

与此同时,另一类旗袍则由直线裁剪逐渐改为曲线裁剪,腰身越做越窄,整体造型偏向“X”型,意味着改良旗袍已经开始形成[5]。《中华》杂志1932年第8~14期中“X”型结构改良旗袍为13件,1933年第15~24期中有23件(见图1(b))。这段时期是改良旗袍的发端期,但传统的“H”型旗袍仍未消失,两者并行不悖,让不同人群可以有不同的选择。

图1 两种旗袍的穿着Fig.1 Two kinds of cheongsam wearing pictures

20世纪30年代中期,旗袍廓形结构进一步改变,原来宽阔的腰身被进一步收紧,从传统的直腰式样转变为收腰式样,省道开始出现,胸线、腰线、臀线三者之间呈现出类似沙漏的造型,整体上已经完成了由旗袍向改良旗袍的蜕变,结构上完全定型、成熟,数量上亦达到高峰。在《中华》杂志所示照片中,“X”造型的改良旗袍数量开始迅速递增,其中1934年第25~30期中有21件,1935年第31~39期中有39件,1936年第40~49期中展示该种款式有73件[6-7](见图2)。

图2 《中华》杂志20世纪30年代中期的改良旗袍Fig.2 Cheongsam of China magazine in the middle of 1930s

20世纪30年代末期至40年代初期,旗袍在造型结构上更加西化,工艺上运用了归、拔、烫技术和西式服装裁剪技术,采用胸省、腰省和肩省,其收腰的设计及胸部收省的加强,使整个旗袍看起来更加立体,完全与传统造型相背离。《中华》杂志1938年第62~71期中所示“X”型旗袍有15件,1939年第73~84期中所示有32件,1940年第85~96期中所示有26件,1941年第97~105期中所示有24件。但在对应刊期中偏向传统“H”型的旗袍仅为1件、1件、0件和3件。

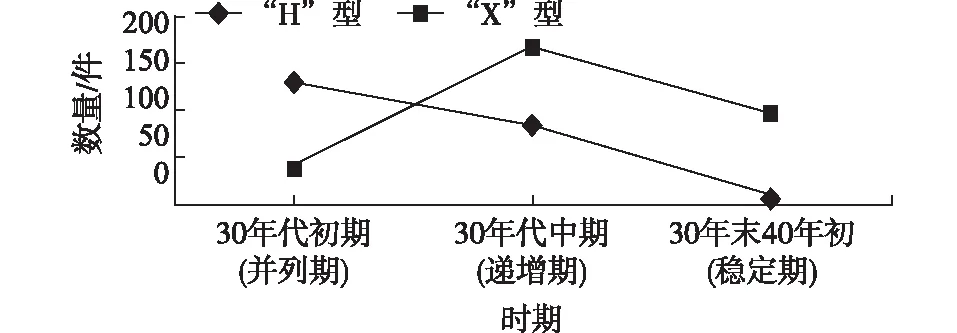

“H”型和“X”型两种旗袍在不同时期的数量变化情况如图3所示。其大致分为3个阶段,20世纪30年代初期是两种款式旗袍的并列期,同时也是改良旗袍的发端期,此时改良旗袍数量较少,而保留传统特征的“H”型旗袍占主导地位;到了20世纪30年代中期,“H”型和“X”型旗袍在整体数量上有所变化,于1934年达到交界点,此后改良旗袍逐渐递增,并达到顶峰,而“H”型旗袍数量开始减少,总体上呈此消彼长的态势;至20世纪30年代末40年代初,改良旗袍无论在造型结构上还是在穿用数量上都处于一个稳定期。此时受战争影响,《中华》杂志所刊载内容大多与战事有关,时尚与生活类相关内容有所减少。尽管该时期在《中华》杂志所刊出的改良旗袍与传统旗袍绝对数量都在减少,但改良旗袍也始终保持着相对数量上的较大优势[8]。

图3 两种廓型之间数量的变化Fig.3 Number of changes between the two types of profiles

2 搭配的演化

2.1 旗袍与外套搭配

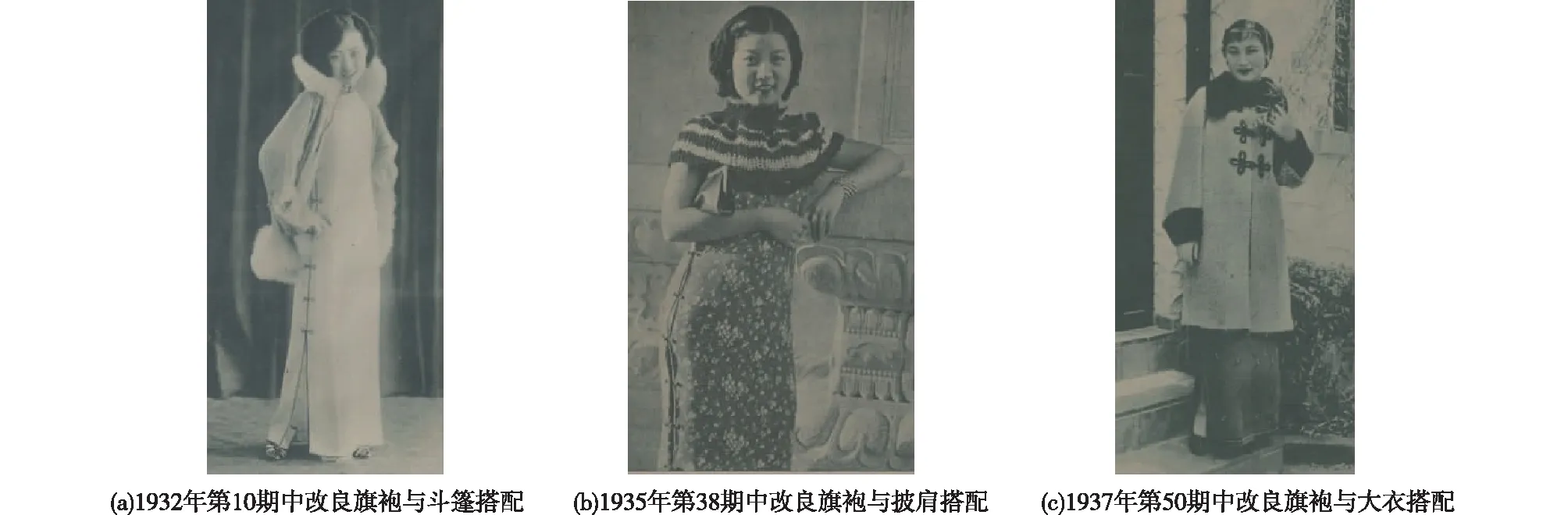

在从“旗袍”向“改良旗袍”完成结构变革的同时,与之搭配的服饰也发生了变化。

《中华》杂志中所呈现的不同年代旗袍与不同种类外套搭配统计结果见表1,所对应的《中华》杂志刊载情况如图4所示。从中可以看出,20世纪30年代初期,旗袍与传统服饰搭配的现象尤为常见,所搭配的外套一般为中式坎肩或斗篷(见图4(a));20世纪30年代中后期,改良旗袍与西式服装的搭配成为主流,主要品种为大衣、披肩、短外套等,且数量激增(见图4(b));20世纪30年代末至40年代初,与旗袍搭配的外套基本上已经定型,仍然是大衣、短外套和披肩这3类服饰,但所搭服装中,传统中式服已基本被西式服所替代[9](见图4(c))。由此可见,旗袍与外套搭配方式的变化过程与改良旗袍的演化过程相一致,同时大衣、短外套和披肩等西式外套的增加也正是因为旗袍的廓形越来越趋于“X”型,这样两者才能更加协调地搭配在一起[10]。

表1 不同年代旗袍与外套的搭配

图4 《中华》杂志不同时期旗袍与外套的搭配情况Fig.4 Matching of cheongsam and jacket at different period in China magazine

2.2 旗袍与西式皮鞋搭配

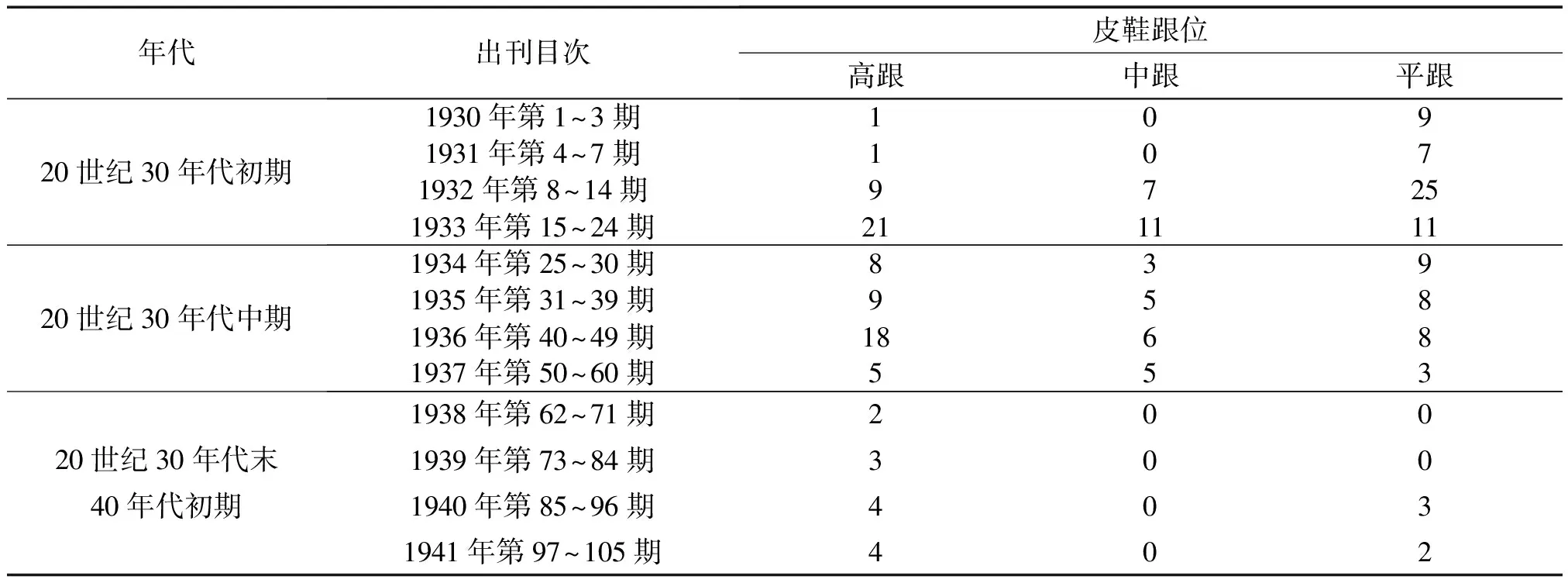

历年《中华》杂志可见女鞋共计210款左右。按鞋跟高度可分为高跟、中跟与平跟3类。

《中华》杂志历年所刊皮鞋数量统计结果见表2。由表2可以看出,20世纪30年代初期平跟皮鞋数量较多,高跟和中跟皮鞋所占比重较小。此时是改良旗袍的发端期,也是传统旗袍与改良旗袍的并列期,该阶段已开始搭配西式皮鞋,但还没有盛行摩登的高跟鞋。到20世纪30年代中期,高跟皮鞋数量激增,中跟皮鞋比重也有所上升,平跟皮鞋反而略有下降。该时期是改良旗袍发展的高峰期,说明旗袍自身结构造型的变革与其配饰的变革方向一致,都有西化与摩登化的趋势。20世纪30年代末至40年代初为改良旗袍的定型期,高跟鞋在数量上虽有所减少,但依然占据主导,可以看出高跟鞋数量的递进过程与旗袍廓形的演化过程相一致。

表2 《中华》杂志所刊登皮鞋数量

2.3 旗袍与其他配饰

《中华》杂志改良旗袍与其他配饰的搭配如图5所示。

2.3.1手套 20世纪30年代与改良旗袍搭配的手套通常都是分指手套(见图5(a))。《中华》杂志中共计可见8款手套:1933年出现1款(第17期),1935年出现2款(第32期、第37期),1936年出现2款(第41期、第42期),1937年第53期、1938年第71期与1939年第80期各出现1款。

2.3.2手包 作为20世纪30年代女性常用的重要配饰之一,手包可以搭配旗袍或者西式大衣,对服装整体形象起到点缀作用(见图5(b))。历年《中华》杂志共见31款手包,即1932年第12期刊载1款,1933年第15~24期刊载8款,1934年第28期刊载1款,1935年第31~39期刊载3款,1936年第40~49期刊载6款,1937年第50~60期刊载8款,1938年第63期、1939年第74期、1940年第86期、1941年第100期各刊载1款。

由此可见,手套、手包与改良旗袍的搭配常见于20世纪30—40年代,且随着改良旗袍历经萌芽期、高峰期与稳定期,其与手套、手包等服饰品的搭配也日渐丰富,并不断朝着更加摩登与时尚的方向演进。从《中华》杂志历年所载图文分析,部分手套、手包的装饰价值要大于实用价值,这进一步说明了服饰配件在塑造摩登女郎过程中起到的重要辅助作用。

图5 《中华》杂志改良旗袍与其他配饰Fig.5 Cheongsam and other accessories in China magazine

3 细节的演化

改良旗袍除了整体廓形在不断变化之外,局部细节也开始有所改变,包括袖、领、底摆等方面。

3.1 衣袖

20世纪30年代初期,《中华》杂志中旗袍袖子多为 “倒大袖”的中长型样式(见图6)。“倒大袖”即为连袖,袖长过肘,袖口呈微喇叭状(见图6(a)、图6(b))。1930年第1~3期中该袖型共计8款,1931年第4~7期有13款,1932年第8~14期有52款,1933年第15~24期有75款,同时可以发现这种袖型大多与“H”型轮廓的旗袍相匹配(见图6(c))。

图6 《中华》杂志中“倒大袖”款旗袍Fig.6 "Inverted triangle sleeves" in China magazine

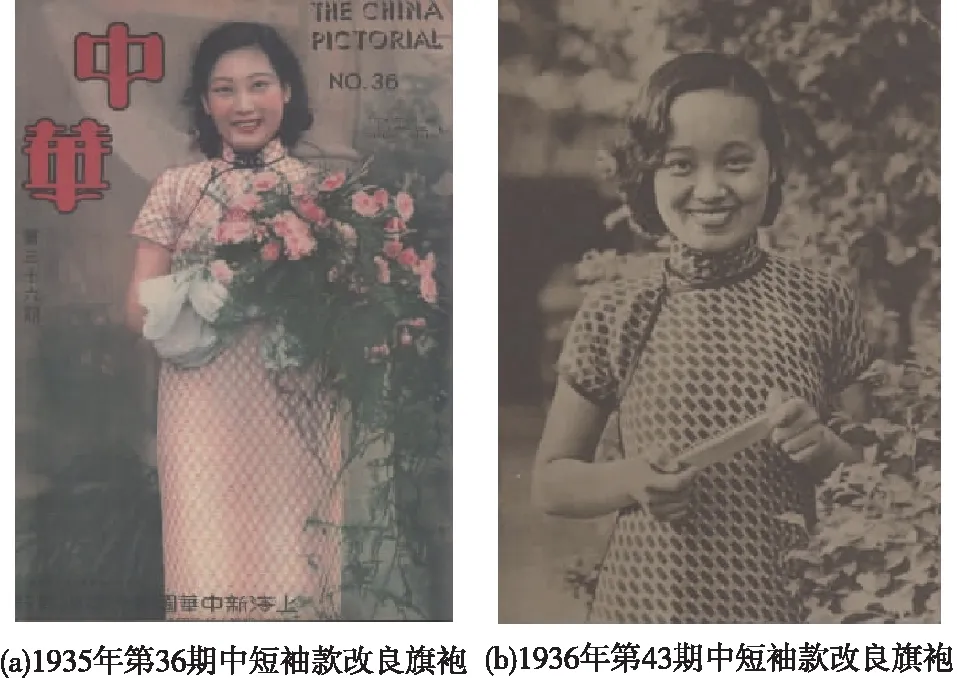

改良旗袍在20世纪30年代中期完全定型,其造型与裁剪结构也更加西化,故“倒大袖”风光不再,改用细窄合体的袖型,并日趋渐短,《中华》杂志中短袖款改良旗袍如图7所示。1932年第8~14期中短袖改良旗袍共计7款,1933年第15~24期中22款,1934年第25~30期中23款,1935年第31~39期中40款,1936年第40~49期中89款,1937年第50~60期中35款。与此同时,中长款袖型数量减少,1934—1937年在《中华》杂志中的数量分别为25款、23款、5款与6款。

图7 《中华》杂志中短袖款改良旗袍Fig.7 Reformed cheongsam with short sleeves in China magazine

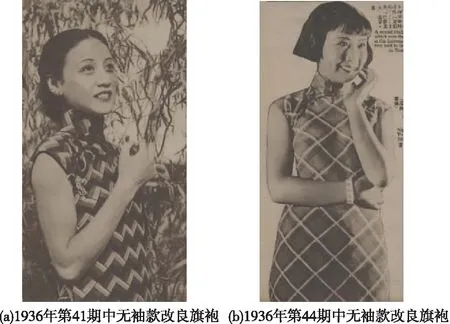

20世纪30年代末40年代初,旗袍袖长进一步缩短,甚至倾向于无袖,《中华》杂志中无袖款改良旗袍如图8所示。1936年第40~49期开始出现无袖改良旗袍,共计16款,1937年第50~60期刊载9款,1938年第62~71期刊载7款,1939年第73~84期刊载25款,1940年第85~96期刊载22款,1941年第97~105期刊载15款。在1936—1939年间,与“H”型旗袍相匹配的中长袖型数量急剧减少,分别是2款、1款、0款与2款。纵观袖子的变化,其由长而短的过程与旗袍腰身由宽而窄的过程完全一致。此后还出现装袖、垫肩等更加西化的结构与工艺,只是这些在《中华》杂志的照片中难以辨认,故不细述。

图8 《中华》杂志中无袖款改良旗袍Fig.8 Reformed cheongsam without sleeves in China magazine

3.2 底摆

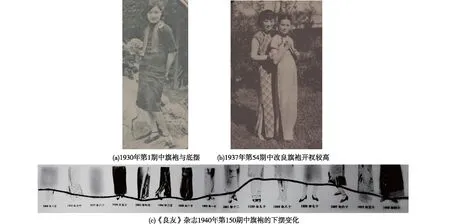

20世纪30年代至40年代初,《中华》杂志中旗袍的下摆长度呈现时长时短的变化,总体趋势是短—长—短。旗袍演化情况如图9所示。20世纪30年代初,旗袍底摆短至膝盖下方,开衩高度较低(见图9(a));20世纪30年代中期,袍长加长,为了便于行走,两侧开衩开始变高;20世纪30年代末40年代初,旗袍底摆大多至脚踝以上,开衩高度相对增高,基本处于膝盖上下,同时底摆的绲边也日趋简单,由原先宽大的绲边向细窄演变(见图9(b))。另《良友》杂志中《旗袍的旋律》一文亦记录了这一变化过程(见图9(c)): 1930年,旗袍底摆长度短至膝盖左右;1931年与1932年,底摆长度齐至脚踝处,1933年与1934年旗袍在加长的同时,衩也开的更高了;1935年至1938年,又开始流行低衩,袍长却加长至鞋面;1939年,袍长与袖长一起缩短,开衩又向上提高了一寸多[11]。可见《中华》与《良友》杂志所呈现的底摆长短变化趋势是完全一致的。

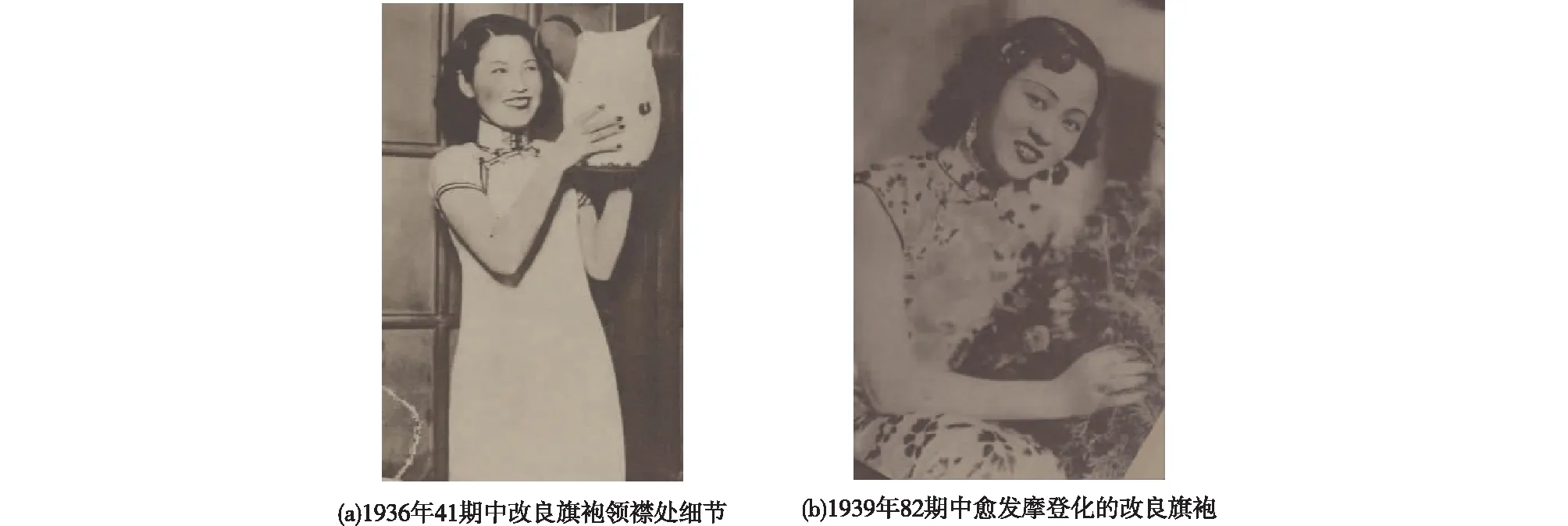

3.3 领、襟

与其他方面的“突变”相比,改良旗袍的领、襟样式基本保持不变,依然是立领和大襟右衽这两个基本元素。20世纪30年代《中华》杂志中的旗袍领、襟如图10所示。可以看出,旗袍领型样式基本不变,领高略有变化,并减少了许多华丽的装饰,仅仅保留了精巧的盘扣与纤细的绲边(见图10(a))。同时旗袍的门襟也依然少见变化,只是其镶绲工艺由宽而窄,由繁而简,常见“细香绲”“韭菜边”等精细的样式。正是由于领、襟等样式没有发生改变,一直保留着传统特征,才得以使旗袍与其他种类的服装区分开来,这种“稳定”是旗袍与改良旗袍的款式基础,也正因为如此,旗袍在进化中形成了改良旗袍,而没有进化成为连衣裙(见图10(b))。

图9 《中华》与《良友》中展现的旗袍底摆演化Fig.9 Evolution of cheongsam's hemline in China and Good Friend magazines

图10 《中华》杂志中的旗袍领、襟Fig.10 Cheongsam collar and front in China magazine

4 改良旗袍的穿着者

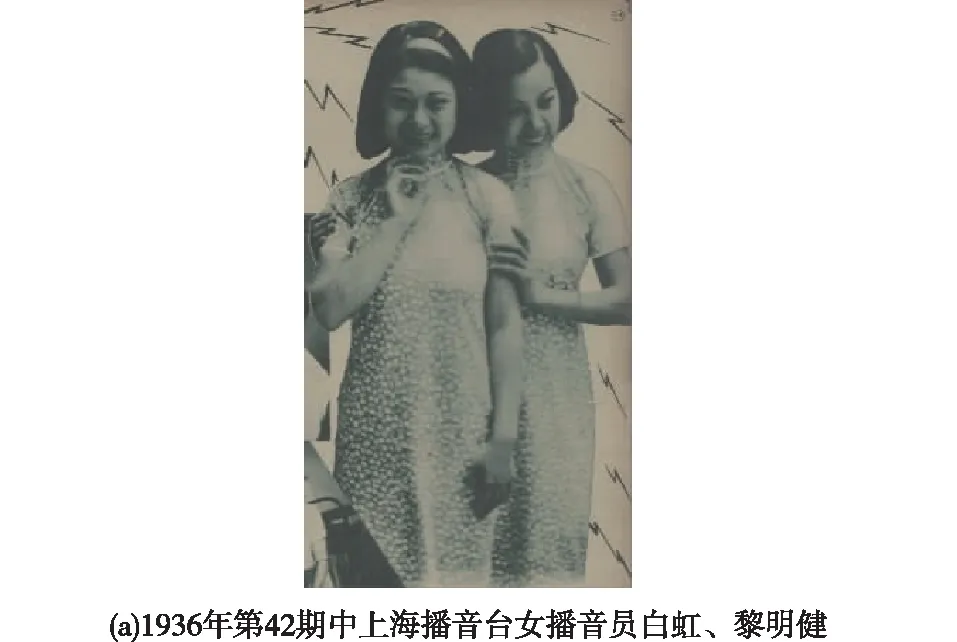

《中华》杂志中的旗袍不仅显现了款式与结构,也显现了穿着者的身份。《中华》杂志所刊旗袍数量统计结果见表3。

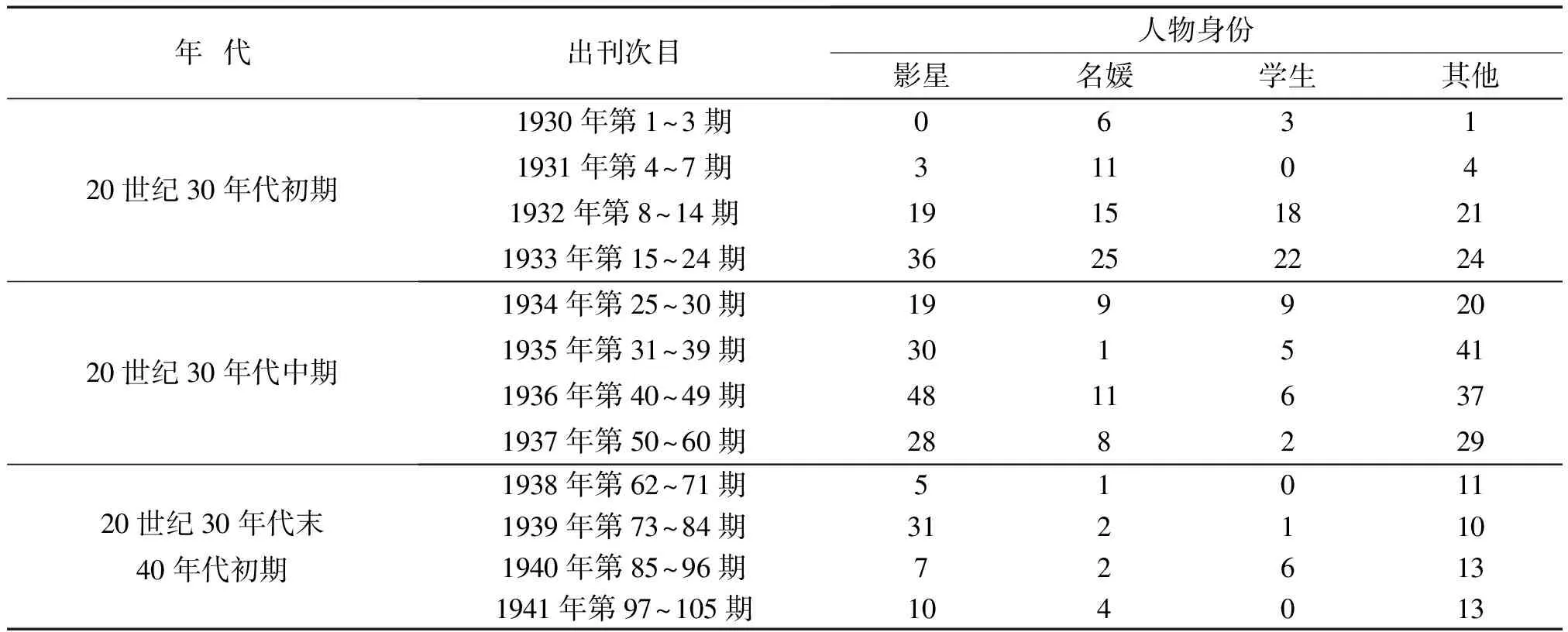

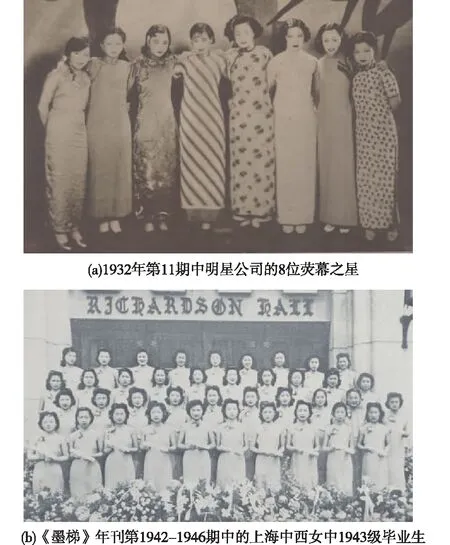

由表3可以看出,近代旗袍穿着者身份可大致分为影星、名媛、学生与其他4种。在20世纪30年代初期影星穿着58款,名媛穿着57款,而其他类别只有50款,说明旗袍在当时是一种时髦的、属于社会中上层的服饰。进入20世纪30年代中期,穿着旗袍者中影星仍占较大比重,但是其他类别的穿着者数量突增,达到了127款,说明在影星、名媛等时尚人士的引领下,旗袍已被越来越多的阶层接受[12]。改良旗袍不同身份穿着者如图11所示。当时的《中华》杂志把影星作为重点报道对象,这对改良旗袍的普及起到了推波助澜的作用。在胡蝶、周璇、徐来等当红影星的影响下,大众女性也纷纷开始效仿(见图11(a))。另一方面,女学生也是旗袍穿着的主力军,国立北平女子文理学院、上海中西女中等女校甚至以改良旗袍作为“准校服”[13](见图11(b))。

表3 《中华》杂志所刊登穿着者的身份

图11 改良旗袍不同身份的穿着者Fig.11 Improved cheongsam wearers with different identities

由表3可以看出,在20世纪30年代初期与中期,影星、学生与名媛穿着旗袍者较多;而当进入20世纪30年代末40年代初,其他人群开始更多地穿着旗袍(见图12),学生与名媛穿着者的数量却明显下降,因为她们去追逐更加新潮的连衣裙、绒线衣、运动衣等西式服饰了[14]。

图12 改良旗袍其他身份的穿着者Fig.12 Improved cheongsam wearers of other identities

能登上《中华》杂志的女性无疑是20世纪前40年极为出色、称职的时装模特儿,而她们向大众展示的主要服饰种类就是旗袍与改良旗袍。这些形象中的人与衣相得益彰,体现出近代中国妇女冲破封建牢笼思想后的形体美与气质美[15]。

5 结语

《中华》杂志所刊载图文证实了改良旗袍发端于20世纪30年代初期,到20世纪30年代中期完成了旗袍向改良旗袍的演化,同时其相应的配饰也发生了改变,从原先的中式坎肩、斗篷演变为西式大衣、短外套与披肩等。在保持了领、襟等基本样式的同时,其衣袖、底摆等处也发生了显著变化。旗袍穿着者众多,是近代中国最具代表性的女装,许多近代文献都反映了这一过程与现象,《中华》杂志也是其中之一。但因年代久远与技术原因,其镶、绲、盘扣等工艺细节未能看清,有待于与相关博物馆馆藏进行补充与互证研究。

参考文献:

[1] 陈研,张竞琼,李向军.近代旗袍的造型变革以及裁剪技术[J].纺织学报,2012,33(9):110-115.

CHEN Yan,ZHANG Jingqiong,LI Xiangjun. Molding development of Chinese dress and its cutting technology[J].Journal of Textile Research,2012,33(9):110-115.(in Chinese)

[2] 陈研,张竞琼. 近代改良旗袍造型中的西方元素[J].纺织学报,2013,34(6):93-97.

CHEN Yan,ZHANG Jingqiong. Western elements in molding of modern modified cheongsam[J].Journal of Textile Research,2013,34(6):93-97.(in Chinese)

[3] 包铭新,马黎.中国旗袍[M].上海:上海文化出版社,1998.

[4] 伊凡.火把:评“长旗袍”:复古思想之又一面[J].循环,1931,1(6): 6.

YI Fan.Torch:a review of "long cheongsam":an other side of retro thought[J].XunHuan,1931,1(6): 6.(in Chinese)

[5] 潘怡庐.旗袍流行之由来[J].绸缪月刊,1935,2(2): 104.

PAN Yilu.Origin of the popularity of cheongsam[J]. Choumou Monthly,1935,2(2): 104.(in Chinese)

[6] 庄立新.“海派旗袍”造型与结构的变迁[J]. 丝绸,2008,45(9):50-52.

ZHUANG Lixin.The change of the style and structure of "Shanghai style cheongsam"[J].Journal of Silk,2008,45(9):50-52.(in Chinese)

[7] 俞跃,赵明. 中国传统旗袍工艺与造型的关联性探析[J]. 丝绸,2013,50(5):23-27.

YU Yue,ZHAO Ming. Relevance between craft and shape of traditional Chinese cheongsam[J].Journal of Silk,2013,50(5):23-27.(in Chinese)

[8] 叶浅予. 新式旗袍[J].玲珑,1932,2(67):788.

YE Qianyu.New cheongsam[J]. Linglong,1932,2(67):788.(in Chinese)

[9] 卞向阳. 中国近现代海派服装史[M]. 上海:东华大学出版社,2014.

[10] 邵晨霞.“西风东渐”对民国时期服饰的影响[J]. 丝绸,2010,47(4):47- 49.

SHAO Chenxia.Effect of "west wind east gradually" to the Republican period costumes[J].Journal of Silk,2010,47(4): 47- 49.(in Chinese)

[11] 张竞琼.从一元到二元:近代中国服装的传承经脉[M].北京:中国纺织出版社,2009:185.

[12] 夏燕靖. 影星与改良旗袍:还原民国女性服饰细节中的品位与时尚[J]. 装饰,2014(9):66-70.

XIA Yanjing.Film star and improved cheongsam:revivify the taste and fashion of female costume in the Republic of China[J].Art and Design,2014(9):66-70.(in Chinese)

[13] 项秋若. 一九四三级级史[J].墨梯,1946(1):37.

XIANG Qiuruo.Grade history of 1943[J]. Moti,1946(1):37.(in Chinese)

[14] 陈听潮. 旗袍是妇女大众的服装[J].社会晚报时装特刊,1934(1): 20.

CHEN Tingchao. Cheongsam is a dress for women[J].Fashion Special Issue of Social Evening News,1934(1): 20.(in Chinese)

[15] 方洁,张竞琼. 新旧海派服饰共同的精神内涵探析[J]. 丝绸, 2008,45(1): 50-52.

FANG Jie,ZHANG Jingqiong.Analysis of the common spiritual connotation of the new and old Shanghai style costumes[J].Journal of Silk,2008,45(1): 50-52.(in Chinese)