农村外来媳妇的留守生活

——基于皖西南M村的考察

2018-05-04丁百仁

丁百仁

(河海大学 社会学系, 江苏 南京 211100)

一、问题的提出

外来媳妇亦称女性婚姻移民,它指这样一群已婚妇女:她们和自己的丈夫来自不同县、市、省或国家,是“两地婚姻”的产物。20世纪90年代以来,伴随全国人口流动,许多(特别是农村)女性外出青年的交往范围扩大,由同县/区扩展到他县/区;交往对象变多,由老乡扩展到“老外”,这增加了她们远距离通婚、成为外来媳妇的几率。有研究指出,“婚姻迁入”是改革开放以来中国女性人口迁移的主要原因之一,虽然“六普”的跨省婚姻迁移女性比例下降到8.39%,但总量相对于“四普”和“五普”分别有34.2%和14.6%的增长[1]。与本地媳妇不同,外来媳妇兼具“移民”和“配偶”的双重身份:在迁入地,她们说着普通话,且生活习惯、劳作方式乃至思想观念等有别,是“社区生活的外来者”;在公婆家,由于传统父权观念较浓厚,女性被视为外姓人,是“家庭生活的外来者”[2-3]。这让外来媳妇的婚后状况充满挑战与新奇。

目前国内已有部分学者探讨了外来媳妇生活图景,但此类研究主要涉及城里的外来媳妇(或农村媳妇),且大都认为她们虽然通过婚姻完成了身份转变,但其婚后生活不理想、亟待改善。例如,刘中一通过对北京东城区某街道外来媳妇的三年跟踪调查,发现外来媳妇的融合状况不容乐观,经历复杂的身体和性别遭遇,表现为承受生殖健康风险、社会交往狭窄、支持网络缺乏等[4];沈文捷、风笑天也通过三年时间,分别在南京、上海、北京进行调研,进而从家庭生活、社区生活和职业角色分析城市外来农村媳妇的适应状况,结果显示,外来媳妇在以上诸方面仍困难重重[5]。

相比城市外来媳妇,农村地区的外来媳妇则严重缺乏关注,而长期以来,中国女性跨省婚姻迁移模式主要表现为从农村迁移到农村的平行模式或向下迁移模式,最新“六普”数据也显示,当下女性跨省婚姻迁移的“农村到农村迁移模式”比例仍高达77.5%[1]。农村和城市是两种不同的社会文化环境。例如,农村是一个熟人社会,邻里互助、社区生活等比较重要;农村还是一个乡土社会,与农业有关的技能、经验、思想等比较重要。因此,两地外来媳妇生活适应的项目、内容和难度等可能有所不同,城市外来媳妇的研究结论是否适用于此仍有待检验。同时,流动时代的本村男女性别失衡现象也促使我们更加关注该地区外来媳妇的生活福祉。基于此,本研究以农村留守外来媳妇*农村留守外来媳妇指婚后由于制度和家庭(或自身)原因,选择留守在农村丈夫家的外来媳妇。为研究对象,聚焦于她们在乡土社会中的生活状况,即她们能否融入夫家所在地?会遇到哪些难题?又该如何解决?

二、田野点概貌:M村的人口流动与婚姻模式变迁

(一)M村人口流动

M村是安徽省西南部的一个自然村落,共有90多户,300多人。受土壤、水分、气候等自然条件的影响,该村适宜种植水稻、油菜、玉米等农作物,也有少量的湖泊、水塘,可从事渔业养殖。改革开放前,由于务农惯性和户籍制度的限制,M村的村民都生活在本村,大多数人以农业种植为主要经济来源,也有少数人从事渔业生产。尽管农业的产出有限、收入甚微,但也别无他路。直到上个世纪90年代初,在民工潮的背景下,M村也掀起了人口流动的狂潮,大量的中青年纷纷离家外出务工经商,占M村总人口的一半左右,留下的基本上是老人、小孩和部分妇女,属于典型的外出务工型村庄。出门闯天下给M村和外出青年带来了深刻影响,改变的不仅是外出青年的收入构成、生活空间、关系结构等,更重要的是他们的思想观念和价值取向,其中特点鲜明的便是外出未婚青年的婚姻观念和行为。

(二)M村婚姻模式变迁

伴随着人口流动,M村的婚姻模式发生了变化,在“本地婚姻”的基础上,出现了“两地婚姻”。上个世纪90年代以前,和全国大部分农村一样,M村的封闭性较强、流动性较低,其婚姻观念和行为依旧传统,通婚半径局限于熟人或半熟人圈内,属于典型的“本地婚姻”模式。到了90年代,市场化和城市化的发展为农村青年的流动和迁移提供了机会。在这一背景下,M村的青壮年纷纷走南闯北。“出门赚钱”无疑是他们远走他乡的重要动机和目标,然而,对于未婚青年来说,婚姻问题也是他们远走他乡实现自身价值,追求人生美满和幸福的重要方面。

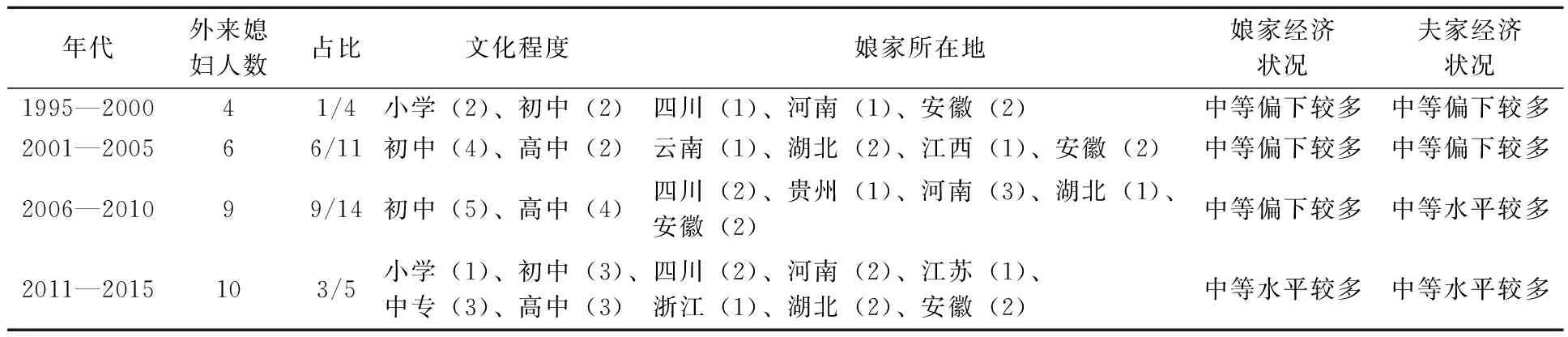

二十年来,M村“两地婚姻”的比例不断上升,由最初的3~5对,发展到目前的20多对,且有持续增长的趋势(详见表1)。关于M村的外来媳妇,从人口信息来看,她们基本上处于20~30岁这个年龄段,有着初中或高中文化水平,习得较为娴熟的务工技能,如缝衣、做鞋和理发等半技术半体力性工作;从家庭背景来看,她们的家庭经济状况在当地社会处于中低水平,父母大多在家务农,而且,有的兄妹多达3个,年龄较小,家庭负担较大;从远嫁地来看,她们大多数来自四川、河南和安徽的农村地区,也有一些来自这些地区的城郊;从嫁入地来看,她们和现在的丈夫大多在工作时相识,也有一小部分是在厂外游玩或上网时认识的,目前丈夫家的经济状况在本地也多属于中等偏低水平。

表1 M村外来媳妇基本情况

注:占比指该时间段外来媳妇人数÷同期结婚妇女数×100%

(三)研究方法

本文采用质性研究方法。由于当地人的先天优势,笔者于2013—2015年期间,先后利用寒暑假的机会在M村进行参与观察,并寻找机会对9位外来媳妇或其亲属开展了深度访谈,内容包括访谈对象的基本信息、家庭状况、日常生活、经济参与、生活消费、风俗适应以及心理融合等方面。以下内容分析均来源于这9位外来媳妇或其亲属所提供的经验材料,她们的基本情况详见表2。

表2 访谈个案基本信息

注:以上个案均以姓名或昵称首字母表示

三、再社会化:农村留守外来媳妇的多重调适

作为“双重外来者”,农村外来媳妇的留守生活本质上是一种再社会化,其实践状态可以通过社会适应来勾画,这是因为,它衡量了个体与新社会环境互动的过程以及个体与此新社会环境相处的结果。国内外学者指出,社会适应的具体内容是多样性的,涉及日常生活、家庭经济、生产劳动、邻里关系、社区认同、风俗习惯、心理状态等[6-8]。参照已有研究,本文将通过社会适应的三个主要方面,即日常生活、经济实践和文化心理,来全面审视农村留守外来媳妇的再社会化实践,从而探讨其在夫家留守生活的融合及风险。

(一)内外不适的日常生活

外来媳妇为了追求幸福美满的婚姻,跨过千山万水,来到嫁入地。然而,在这里,绝大多数人对于她们都很陌生,唯一熟悉的港湾便是夫家。即使身为夫家的新成员,她们对自己的角色也比较模糊,是一个熟悉的陌生者[9]。因此,外来媳妇面临的第一个问题便是尽早融入婆家。

融入婆家虽然对外来媳妇是最为重要的,但同时也是难度最大的。由于大多数外来媳妇距离嫁入地比较远,两地的饮食起居、人情往来、社会期望等社会化环境存在差异,形成了不同的习性,再加上她们在结婚之前,曾有过较长的城市生活经历,形成了“半城市化”的生活习惯。这些使得原本不易融入的婆家生活更加艰难,需要花费更多的时间、付出更多的努力去度过这一磨合期。

外来媳妇进入婆家的生活首先是从日常生活领域的柴米油盐、家务农活、饮食起居开始的,但这并不是家庭生活的全部,作为媳妇,她还要与丈夫、公婆、来客等进行互动。那么,M村外来媳妇的婆家生活到底怎样?从她们的口述中发现,外来媳妇一开始来到婆家,感觉像进入全新的世界,没有以前那么自由,凡事都要谨慎小心,生活了一段时间以后,也还是要“察言观色”行事,即便如此,也避免不了矛盾。总之,与在娘家的时候相比,普遍表现出约束感和不自在感。一位结婚2年的四川媳妇WL谈到:“和公公婆婆住在一起矛盾肯定是有的,就算做得再好,也有不如意的时候,还有在婆家也不能像在家里一样那么自在,如果想吃什么也不能像在家里那么随意;早上不好意思像在家里一样睡得很晚;不能像在外面那样和他(丈夫)吵架……”不仅如此,还有一些外来媳妇因经常受到莫名猜疑而倍感委屈,这主要体现在与娘家的经济来往上。“家里就三个女儿,我是最小的,嫁出去后,就剩下爸妈两人……逢年过节之时,几乎每次都为打钱给爸妈吵过、闹过,其实也没打多少钱啊。”淮南的SF曾抱怨道。

对婆家生活的亲身感受源于点点滴滴的生活经历。众所周知,柴米油盐等是外来媳妇每天都接触的平常之物,然而,这些也往往成为矛盾的焦点。比如,结婚5年的河南媳妇XJ:“刚来这里,他爸妈对我都挺好的,还对我说‘妹,你嫁到我家,日子挺好过的,柴、菜、油都不用劳心,家里都有’……我每天煮饭、洗衣、擦鞋、养猪,什么事都干,但还是不讨喜,呆了快半年,他爸爸就向别人抱怨,说我柴米油盐浪费了许多,饭也煮得不好,有时还不收拾碗筷之类的。”正是这些经历形塑着外来媳妇的日常生活样态。

所以,并不是任劳任怨就能融洽相处,各地区对“好媳妇”有自己的评价标准,这一标准发育于当地的社会文化体系之中。只有学会当地为人处世之道,集勤劳、节约、懂事等于一身,才有可能获取婆家欢喜。

婆家并不是留守外来媳妇活动的所有场域,社区也是不可或缺的组成部分,尽管重要性稍小。因此,除了适应婆家生活之外,外来媳妇还需走进社区。社区活动参与和同村村民交往情况是衡量社区融入的重要指标。访谈表明,活动参与方面,在闲暇时,M村外来媳妇的活动范围十分有限,局限在婆家附近,如自家或邻舍;活动内容比较单调,多在家看电视,偶尔到隔壁邻居或同龄熟人家转转。此外,外来媳妇也很少主动参与村内的红白喜事,更多的是旁观者;人际交往方面,在平时,外来媳妇与乡邻交往很少,莫过于离家较近的几户人家或同龄熟人,而且交往也多属礼节性的。尽管生活了几年,她们对村中大部分人也只是面熟,有的甚至连面熟都谈不上。如河南的XJ坦言:“来村里这么多年,都没几个朋友,自己本来也内向,没事就在家,看看电视、干干杂活,很少串门的。”

由此可见,M村外来媳妇的生活适应任重而道远,主要体现在两大方面:“地方媳妇”的认知实践和社区生活的自我隔离。“地方媳妇”是不同“小文化”规定的“媳妇规范”,主要涉及家庭内部角色扮演问题。与本地媳妇相比,外来媳妇在角色认知、关系处理、行为模式等方面更为陌生,故而进入角色难免较慢。对于M村外来媳妇,更多的不是“谨小慎微”,而是向长辈、同辈请教“何谓媳妇?媳妇何为?”等问题。“社区生活”是村民的重要组成部分,主要涉及家庭外部角色扮演问题,与本地媳妇相比,外来媳妇在交往群体、范围,参与事项、程度等方面存在较多顾虑,故而,社区生活相对较少。对于M村外来媳妇,最需要的不是“蜗居家宅”,而是敢于走出去,主动参与乡土生活,如邻里交往、红白喜事、地方娱乐等。

(二)充满张力的经济实践

经济实践包括生产劳动和生活消费两个方面。在M村,生产劳动主要指外来媳妇适不适应从事农业种植,如种植水稻、小麦、油菜等,畜牧养殖,如养猪、养鸡等,或辅助性工作;生活消费主要指拥有城市经历的外来媳妇适不适应当地的消费习惯,如住房、饮食等。

费孝通曾经提到,新的儿媳妇如果拥有一门劳动技能,并且在关键的时候显现出来,能为家庭带来利益,那就有助于其尽快融入婆家,提高家庭地位[9]。可见,生产劳动适应对外来媳妇的融入影响重大。通过对M村外来媳妇的调查发现,绝大多数外来媳妇在婚嫁之前基本上没有农村生产劳动经历,充其量只会干点家务活,如清洗衣服、打扫卫生等,就连会做饭的也寥寥无几。之所以这样,是因为她们走的是如下路径:大多数都是上完小学或初中,稍好一点的上了个高中或中专,然后,随着亲人、朋友或乡邻一道外出,学得一些独立谋生的技能,如缝衣、做鞋、理发等,开始了常年的务工生涯,缺乏农村生产锻炼与培训。

如果说没有劳作经历是外来媳妇的普遍现象,那么,结婚后,再次回到同为农村的夫家,会不会有所改变呢?从M村外来媳妇那里得知,她们并不喜欢从事农业生产活动,认为农业生产是累、苦、脏的活儿,而且收入甚微。因此,宁愿选择在家里清闲*当然,目前主要带孩子,但在M村,如果仅带孩子,而不协助劳作,往往视为清闲,也会惹人说闲话。也不愿意学,更不谈去把协助劳作、减轻负担作为融入婆家、提高自身地位的策略。河南的XJJ道:“孩子小,带出去不方便,放在家又不放心,就没出去。我在家只带孩子,没种庄稼,也不会,即使会也不种,累死累活也挣不了多少……(孩子)爷爷奶奶种了不少,我很少帮忙,有时还为这些事(不种庄稼,也不帮忙)吵过架,他们还向其他老人‘告过状’呢。”此外,由于丈夫外出,外来媳妇也很少只身一人到乡镇或县城从事二三产业,哪怕是自己的老本行。

与生产劳动适应不同,外来媳妇的生活消费适应相对较好。虽然,外来媳妇曾在婚嫁前有过较长的城市消费体验,但毕竟大多数都是农村人,在消费观念与行为上还是有一些共通之处。正如淮南的SF所言:“跟城里比,各方面当然要差一些,住的、吃的、喝的都差一些,不过,农村人嘛,有一个两层、三层的小楼,该有的家具也有,一个星期能吃点荤,也还好,挺好的,都能适应。”当然,也有个别外来媳妇曾因饮食消费和家人发生过争吵。本村的SM道:“刚来时,我弟媳不太习惯(米饭),三两天就要去镇上买点馒头,有时还不能迁就,为这事没少吵过架呢……后来,就还好,大概习惯了吧。”由于身份相近和时间推移,住房、饮食等消费习惯已不成为外来媳妇的适应障碍。

显而易见,M村外来媳妇的经济适应问题主要是对当地生产劳作的排斥,源自她们对土地情感、生存手段的信奉与热衷不一。一方面,外来媳妇曾常年在城市务工,已拥有一门自选技能,也相对熟悉、喜欢,而且在外面还能独立自主地生活,故而难以割舍或不想改变;另一方面,与本地媳妇不同,远嫁外来媳妇对当地的乡土生存方式、经验传统和文化意义等较为陌生,未能深刻认识和理解其对本地居民的价值和重要性,故而,难以主动接受、学习。对M村的外来媳妇,不应固执城市或家乡的谋生技能,更要懂得接受、学习并实践当地的生产、劳动事宜,如种植庄稼、辅助农活等。

(三)梯度有别的文化心理

与前两者相比,文化心理是一种更高层次的适应项目,它主要指农村留守外来媳妇对嫁入地的方言、风俗适应以及心理融合。

语言是文化的基本要素之一,也是人群区分的重要标志。对于一个外来者而言,语言往往成为适应过程中的双刃剑,若能快速掌握地区语言,有利于拉近彼此的距离,能够获得认同感、归属感,反之,拉开双方的距离,能够增强陌生感、排斥感。从M村的情况来看,外来媳妇对M村的语言适应分为以下几种情况:一是能听懂,也能说的,约占1/4;二是能听懂,但不太会说的,约占1/3;三是,能听懂,但基本不会说的,约占1/4;四是,不太能听懂,不能说的,约占1/6。后三种情况,往往交流不便利,也带来一定的烦恼。四川的WL谈道:“一开始,我听不懂这儿话,同亲友说话时都是他(丈夫)帮着才能明白;有时候,乡邻们与我交流时,还笑嘻嘻地模仿我的口音,我不太喜欢,总感觉是在笑话我。”

语言仅仅是交流的工具,而风俗习惯则蕴含着乡土社会的传统。在一定地理区域生成的,诸如社交礼仪、节日习俗、地方禁忌等规范或行为模式,构成了风俗习惯。它是一种乡土共识,约束着区域内的社会成员,无一例外,同时,它还是不成文的,深扎于人们的脑海中,心照不宣。因此,只有在你违背的时候,才能感觉到它的存在和意义。对于当地人,适应和遵守或许并非易事,但对于外来者,确是一个探索和学习的历程。通过对M村外来媳妇的调查发现,她们对M村的社交习惯、节日习俗等外显行为习惯比较熟悉,而对当地的禁忌仅略知一二,不过也没有因触犯而不愉快的经历。如六安的BL曾自豪地讲道:“我听说,这里逢年过节的时候,每户都不希望第一个进门的是女性,好像说这样会不吉利,是吧?”

不同于语言或风俗,心理适应与其说是指向嫁入地,不如说是指向嫁出地或外来媳妇自身,因为它更多的是思乡念旧的情感表达,同时,它也是其他项目适应好坏的一面镜子。外来媳妇来到夫家,远离了熟悉的成长环境,加上距离、时间和精力等限制,也减少了与娘家亲友的互动,同时,又充斥于陌生环境与关系的磨合。所以,她们必然会产生一定的心理反应。据调查,M村绝大多数外来媳妇在初到之时,普遍怀有一种漂泊感和孤独感,总感觉内心空荡荡的,经常怀念原来的地方,思念昔日的好友等;还有的过了好几年,其他方面都比较适应,依旧充满孤独、漂泊、焦虑等负向情绪,尤其是逢年过节、清闲无聊或吵闹打架之时。本村的SM曾提到:“弟媳是河南的,离娘家比较远,回一趟不容易,她从嫁过来到现在,有三四年了,回过1次家……哪有不想家的,平时倒看不出来,一个样,但每到过年时像变了一个人,尤其是刚来时,总感觉有心事,闷闷不乐;和娘家打电话,倒能唠叨好一会儿,接完电话就不怎么说话了。”

不难发现,情感归属和心理状况是M村外来媳妇心理适应面临的重大难题。一般而言,积极心理/情感是建立在熟悉环境基础上欢愉体验的结果。熟悉是影响积极心理/情感培养的前提因素,然而,熟悉不只是对当地环境、经济、风土人情的掌握、适应;作为社会人,熟悉更主要指在所处环境中,与人、事、物的亲切、自如与和谐相处。与本地媳妇相比,外来媳妇的“熟悉”具有片面性,集中于前者。因而,容易产生“漂泊”、“孤独”、“失落”等消极情绪。体验是积极心理/情感培养的关键,与本地媳妇相比,距离因素、同娘家交往、本地归属或心理资本不足等因素制约外来媳妇婚后生活体验,也容易产生上述消极情绪。对M村外来媳妇,应该增强熟悉感、消除负向情绪。

四、化解农村外来媳妇留守生活风险的融合策略

婚后生活适应是留守外来媳妇经营婚姻的第一步,同时也是实现幸福婚姻的前提。通过以上分析发现,总体上,M村留守外来媳妇适应情况不太理想:从生活层面来看,多数外来媳妇缺乏“家”的感觉,在吃、喝、住等方面都谨小慎微、察言观色,普遍表现出“约束感”,而且平时的交往活动也很少、较单调;从经济层面来看,虽然大多数外来媳妇能够适应M村消费习惯,但生产劳动都呈现出一种“不会做,也不愿意学”的局面,时常引发矛盾;从文化心理来看,随着时间的推移,大多数外来媳妇对M村的地方语言和风俗习惯慢慢熟悉和适应,但焦虑、孤独、漂泊等负性心理仍久久萦绕在她们的脑海中。

外来媳妇的社会适应是个体与新的环境相处的情形,这种情形既受到个体自身所拥有的资源,又受到个体所获取的外部资源的影响。而这两方面的欠缺或不足构成了她们社会适应的风险因素。从M村外来媳妇的自身情况和适应结果来看,影响其社会适应的风险因素主要是人力资本欠缺、社会资本限制、心理资本不足和政策支持缺乏,而这同时也是探寻融合策略的突破口。

首先,提高外来媳妇的人力资本。人力资本理论最早由舒尔茨提出,他认为,人力资源仅表示人本身的属性,而人力资本更强调人的知识、技能和潜力,更多的表明人自身素质培养和开发的社会环境和社会属性,它对个体的生存、发展有重要作用。除非对人力资源进行投资,否则不可能自动转化为人力资本,投资越多,人力资本存量越大,而教育和培训是人力资本投资的重要形式[10]。调查发现,M村外来媳妇的人力资本欠缺,一方面,她们自身的文化水平偏低,农业科学知识更是贫乏,另一方面,其劳动技能也仅限于原有的务工技能,缺乏农业生产经验。因此,外来媳妇应该转变自身认识,主动参与农业生产知识和技能的学习,同时,村委会或妇联组织应加强对外来媳妇的教育和培训,以提高其人力资本,促进经济适应。

其次,扩充外来媳妇的社会资本。社会资本是一种可以从中汲取某种资源的、持续性的社会网络关系,被联系在其中的每个成员都可以获益[11]。由此可见,它与个体的社会交往有着密切的正向关系,而从M村来看,外来媳妇的活动范围比较狭小,关系网络十分有限,一旦遇到烦心事或困难的时候,往往无处倾诉或求援,容易产生失落感、孤独感。因此,亲朋好友应协助外来媳妇走出家门,结识更多的朋友或乡邻,扩大交往范围和内容,以扩充其社会资本,促进社区融入。

第三,增强外来媳妇的心理资本。卢森斯(Luthans)和尤瑟夫(Youssef)将心理资本定义为个体在自我成长过程中形成的一种积极心理状态,包括自我效能感(自信)、乐观、希望与韧性四个子维度。大多数研究表明,心理资本作为一个整体对调节个体心理波动、行为适应等有着显著影响[12]。调查表明,M村外来媳妇远嫁于此,面临着对新环境的适应、新关系的调节等诸多压力,经常遭受情绪低落、信心不足等冲击。因此,亲朋好友应该加强对外来媳妇的心理干预,给予其更多的引导和鼓励,以增强其心理资本,促进心理适应。

最后,加大外来媳妇的政策支持。如前所述,外来媳妇的适应状况是个体与新环境相互作用的结果,而这一结果取决于自身的适应能力和外界的支持体系。因此,外来媳妇除了提升自我的调适能力,如明确物质资本(“我有什么”)、提高人力资本(“我知道什么”)、扩充社会资本(“我认知谁”)、增强心理资本(“我是谁”),还依赖于有力的政策支持。考虑到农村外来媳妇的弱势地位,政府应出台一些关于外来媳妇财产权益保护、就业技能培训等相关政策,共同帮助其融入当地社会。

当前,我国正处于社会转型加速期,城市化的进程不断加快,人口的迁徙与流动也更加频繁,这种“外地媳妇本地郎”现象在农村地区也会更加普遍。有学者表明,这种新型的婚姻模式有利于平衡婚姻,有利于优生优育,有利于地区互动,有利于社会稳定等。因此,促进外来媳妇的社会适应,实现其婚姻稳定与幸福意义重大。从M村的具体实践来看,这是一项系统的社会工程,既需要当地政府和群众性自治组织给予正式的社会支持,同时也需要婆家、亲朋好友、邻居给予非正式的社会支持,尤其是情感支持。

[1]胡莹, 李树茁. 中国当代女性跨省婚姻迁移模式变迁研究[J].妇女研究论丛, 2015(1):20-27.

[2]武艳华, 王毅杰. 关系网络与越南女性的跨国迁移——基于福建永春的田野研究[J]. 南京社会科学, 2017(11): 59-66.

[3]申艳芳, 郝大海. 外地媳妇的社会支持网络建设——以河北N村外地媳妇为例[J].人文杂志, 2014(1):120-124.

[4]刘中一. 身体迁移与性别遭遇——基于外来媳妇城市融合经历的分析[J].北京青年政治学院学报,2012(3): 82.

[5]沈文捷, 风笑天. 城里的农村媳妇:农村女性婚姻移民的城市适应[J].湖南师范大学社会科学学报, 2013(2):84-88.

[6]风笑天.“落地生根”?——三峡农村移民的社会适应[J].社会学研究,2004(5):19-20.

[7]曾明星,郭艳琴. 青年知识群体居住贫困及社会适应研究——以上海为例[J]. 青年研究, 2017(1): 37-46.

[8]LR Kahle, RA Kulka, DM Klingel. Low adolescent self-esteem leads to multiple interpersonal problems: a test a social-adaptation theory[J].Journal of Personality & Social Psychology, 1980, 39 (3):496-502.

[9]费孝通.江村经济——中国农民的生活[M].北京:商务印书馆, 2001:56.

[10]陆明涛,刘潋.人力资本测度与国际比较[J].中国人口科学,2016(3):55-68.

[11]胡荣.城市居民的社会资本与婚姻质量[J].山东社会科学, 2013(6):42-48.

[12]李晓艳, 周二华.心理资本与情绪劳动策略、工作倦怠的关系[J].管理科学,2013(1):38-42.