精细化城市设计:作为公共政策的内涵解读及利益分析*

2018-05-04朱丹妮YANGZhenZHUDanni

杨 震 朱丹妮 YANG Zhen, ZHU Danni

1 背景与转变

城市设计,作为一种以“城市形态及公共空间”为主要实践对象的技术工具,在中国过去近30年的高速城市化进程中得到广泛的应用,对于大量中国城市的形态塑造及空间生产起到直接的造就或者关键性的催化作用。但是,回顾起来,过去30年的城市设计实践在专业伦理层面是值得争论的:在实践主体方面,城市设计体现了较为鲜明的为“增长联盟”(growth coalition)服务的特征,即主要帮助政治精英与资本精英“共谋城市大开发”,而相对忽略乃至排斥社会与市民力量的有机介入;在价值导向方面,城市设计时常被用于提升城市的政治绩效及经济利益,并在此导向下摒弃对生态与社会维度的多元建构;在技术路径方面,城市设计时常被要求提供“终极蓝图”或者“快速生产”的解决方案,呈现出较典型的“规划乌托邦”或者“市场霸权”(market tyranny)[1];最后,在导致的空间实效方面,实现了宏大叙事般的城市形态暴增或者跃迁,以及大量标准化空间产品的复制与蔓延,但生态环境、城市风貌、社会空间等方面则呈现出较为普遍的碎片化及混沌态特征[2]。然而,这些批判式的争论,并不构成对既有城市设计范式的全面否定——因为客观而言,过去30年的城市设计实践,是与高速城市化的总体目标指向及核心需求基本匹配的:即在“发展优先”(pro-growth)的意识形态及中心化的城市管理模式下,主要满足城市增量开发及促进空间利益的快速积累,而城市设计作为一种技术工具,不可避免地要为此服务。同时,也应该看到:西方发达国家在工业化时期及二战以后的城市复建中,均走过类似的历程,但随后的专业反思和社会批判则多次促成城市设计实践范式的反正[3]——例如,有学者指出,自20世纪80年代末以来,美国的规划与城市设计已逐渐“告别宏大叙事”,减少对大型建设项目的推崇,增加对社区日常需求的关注[4]。

自2011年中国经济发展进入“新常态”这一判断达成广泛的社会共识以来,中国城市化的驱动力开始逐渐由增量发展转向存量更新;虽然增量型的开发仍将长期并且广泛存在,但在许多城市,两者已经可以等量齐观,甚至存量更新开始占据主导地位[5]。在此背景下,对城市设计的价值判断已经在自上而下的层面发生显著变化,体现在一系列的中央政府的政治要求中:首先,城市设计被要求适应新时期的城市化特征,应着力“推动城市发展由外延扩张式向内涵提升式转变”;其次,发展优先和物质空间决定论的色彩减褪,城市设计被要求更注重生态空间和社会空间的同步维育,促进“生 态修复”、“社会修补”;最后,城市设计被认为应该与“创新城市治理方式”相呼应,应有助于“加强城市精细化管理”①。

来自顶层意志的价值导向的转变,为中国城市设计实践范式的提升乃至重构提供了契机。其中最显著的特征之一是城市设计将不可避免地从“愿景式的宏大空间描绘”转向大量中—微观层面的空间优化与重整,也即从“增量型城市设计”转向“存量型城市设计”。其间的重要差异在于:增量型城市设计是基于未来利益的分配,由于发展过程的变化可能造成结果的不确定性;而存量型城市设计则具备即时性和确定性,由于直接面对现实矛盾和利益冲突,在较短时期内即可展现基于真实结果的“实效”[2]。在此情况下,城市设计实践必然走向“精细化”,但这种精细化并不局限于狭义的技术或者方法层面,而更多指涉“城市设计管理”——包括管理的组织结构、管理过程与方法、评估与反馈机制等互相关联的环节[6]。这意味着城市设计将更多地从静态刚性的对形态与空间的“管治”转向动态弹性的对开发过程的“治理”(governance),将从一种以结果为导向的技术工具全面进阶为过程与结果并重的“公共政策”[7](public policy)。

2 公共政策基本认知

研究者们对于公共政策的基本内涵进行了不同的界定。广义的公共政策被认为是政治家或者政治团体为解决公共问题、达成公共目标,对社会的价值资源进行权威性分配的计划和策略;狭义的公共政策则指政府在特定时期内,为实现或服务于一定的社会政治、经济、文化目标而采取的政治行为或规定的行为准则,它是一系列谋略、法令、措施、办法、方针、条例等的总称。在中国的行政治理语境中,公共政策被认为是“以政府为主的公共机构,为确保社会朝着政治系统所确定、承诺的正确方向发展,通过广泛参与的和连续的抉择以及具体实施产生效果的途径,利用公共资源达到解决社会公共问题,平衡、协调社会公众利益目的的公共管理活动过程”[8]。可见,公共政策既指某种静态的决策结果,也指一种动态的决策活动过程。有研究者认为权威性是公共政策的首要基本特征:它通过法规法令等强制性地约束各利益主体的行为,要求人们必须服从之[8]。动态性是公共政策的另一个重要特征:公共政策总是指向某个社会阶段下某种具体的公共问题,因此它必然随社会发展和公共问题的变迁而变化;同时新的公共政策总是会引发社会外部环境的变化(在解决一些问题的同时,可能造成一些新的问题),因此有必要对其进行适应性调整,使其对社会生态的总体影响保持正面功效[9]。公共政策理论研究中一个核心议题,是对于公共政策决策过程中主要利益群体的重要性与相对关系的分析,其中较有影响力的包括精英理论和集团理论。精英理论认为:公共政策是政治精英价值偏好的反映,决策过程中公共政策基本由占统治地位的政治精英把握政策制定的主动权,而普遍意义上的公众被认为是被动的;因此精英理论最关注公共政策决策过程中“领导人物”所发挥的作用。与此相对,集团理论认为:公共政策是各个利益集团寻求平衡的过程,公共政策是集团斗争中相互妥协和协调的结果;同时,集团理论认为公共政策一般会偏向具有较大影响力的利益团体,公共政策随着利益团体影响力的变化而变化[9-10]。这些观点,在城市设计作为一种公共政策的相关理论分析中也得到明确的响应。

3 城市设计作为一种公共政策的内涵解读

乔纳森·巴莱特(Jonathan Barnett)最早提出将城市设计视为一种“公共政策”[11]。在《作为公共政策的城市设计——改良城市的实践性方法》(Urban Design as Public Policy-Practical Methods for Improving Cities)一书中,巴莱特提出若干观点:一、城市设计实践是共同决策的产物;二、城市设计只有在得到主要决策者的支持时才能成功;三、城市设计绝非包治一切,它的实践过程包含自我证明或否定的一系列事件;四、城市设计的核心是如何在私有经济开发背景下保护公共利益;五、城市设计“不应通过设计建筑来设计城市”[12-13]。巴莱特突破了古典和现代主义城市设计中根深蒂固的“终极蓝图”思维,他认为是城市设计实践的过程(而非结果)激发了城市开发与建设的最大可能性;同时在此过程中,政治决策和利益博弈(而非“物质设计”)是左右城市设计进程的最关键因素。巴莱特不认为城市设计“价值中立”(value free),因为“保护公共利益”是城市设计的核心;但他同时指出:“城市的设计者必须戒除一种想法,即政府和开发商会玷污设计者的工作,只有理解和尊重那些具体的、每天在微观现实里发生的决定,建筑师和规划师才能为城市的将来做出贡献”[13]。

亚历山大·卡斯伯特(A lexander Cuthbert)运用空间政治经济学(spatial political economy)的视角,进一步丰富了城市设计作为公共政策的理论内涵。他以递进式的三段论来界定城市设计:一、城市社会变迁是城市内涵的重新定义;二、城市规划是城市功能对城市内涵的妥协性适应;三、城市设计是城市形态对城市内涵的符号性反映[14]。卡斯伯特认为,城市设计和城市规划都不是城市化过程中的独立变量,而是与城市政治经济发展的主流导向(即抽象的“城市内涵”)密不可分;同时他认为城市设计实践是高度“政治化”的,其过程和结果因此都具备或者明显或者隐晦的符号性意义(symbolic meaning)[15]。卡斯伯特的理论被一些研究者所借鉴,以解释当代城市(尤其是西方城市)的重大政治经济现象与城市设计实践的内在关联,例如“新自由主义”(neoliberalism)、“企业城市”(entrepreneurial city)、“城市复兴”(urban renaissance)等,并指出城市设计作为公共政策是“助推”这些政治经济潮流的“必备条件”[12](imperatives)。

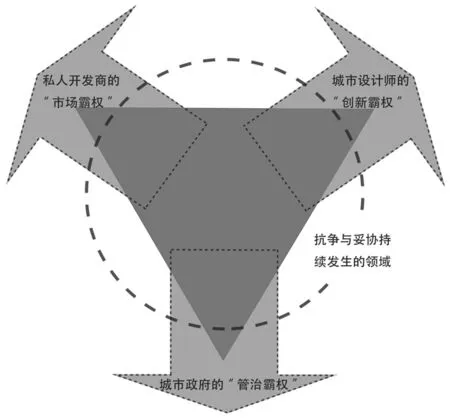

马修·卡莫纳(Matthew Carmona)认为城市设计作为公共政策,代表“一种场所营造的连续统一体”(a placeshaping continuum),其间包含三个互相关联的核心维度:一、背景(context),二、过程(process),三、权力关系(power relationship)。背景指城市设计作为公共政策所依附的政治与社会环境,过程指城市设计的决策目标和机制,权力关系指与城市设计相关联的利益群体(stakeholders)之间的决策博弈。卡莫纳指出相关的利益群体是广泛存在的,包括:城市政府、私人开发商、城市设计师、保护主义者(conservation)、城市场所的日常使用者(everyday users)、管理者、更广泛的社区群体等[16]。卡莫纳进一步认为在许多情况下,城市政府、私人开发商、城市设计师是城市设计决策中三种具备关键影响的权力角色,他们倾向于将自身权力最大化,由此形成三种潜在的单极霸权:“管治霸权”(regulatory tyranny)、“市场霸权”(market tyranny)、“创新霸权”(creative tyranny)。这三极的中间交汇处,是城市设计决策过程中抗争与妥协持续发生的领域[1](图1)。

在三种权力的互相制约与博弈方面,一些研究者进行了更深入的分析。苏·麦格林(Sue McGlynn)认为在西方城市“新自由主义”的政治环境中,私人开发商凭借对开发项目的直接投资,对城市设计决策具备最大的影响力,城市政府则借助规划管治等方式对决策施以一定的影响,而设计师虽然具备较大的责任,却并没有多少真正的权力[17](little real power)。大卫·哈维(David Harvey)及吴缚龙等则指出中国的城市政府虽然也具备“新自由主义”的色彩,但威权型的管治体系使其具备远较西方强大的政治集权性和发展上的自我驱动性,因此在规划与城市设计事务方面往往占据最大的话语权,而私人开发商惯于与政府结为“增长联盟”,规划师与城市设计师则更多扮演技术工具的角色[18-19]。当然,也有研究者指出,在微观现实中,城市设计师参与决策的角色类型也有很大差异。例如伊恩·本特利(Ian Bentley)以隐喻方式(metaphors)将城市设计师与政府/私人开发商的互动状态分为四类:一、“英雄主义式的形态创造者”(heroic formgiver),设计师依据自我意识提供不容置疑的设计方案;二、“主人与仆人”(master and servant),权力占据主导地位,设计师绝对地服从它的指令;三、“市场风向标”(market signal),设计师唯市场马首是瞻,放弃个人设计哲学而全面迎合资本需求;四、“战场”(the battlefield),设计师凭借专业技能及职业名望等与权力和资本博弈、协商,达到妥协性的结果。本特利认为∶第一种隐喻更多是一种不切实际的专业理想(illusory),第二、三种隐喻则简化了复杂的现实。而相对而言,第四种隐喻是较为常见的情况[20]。

图1 城市设计决策中的三种霸权Fig.1 three tyrannies in urban-design decision making

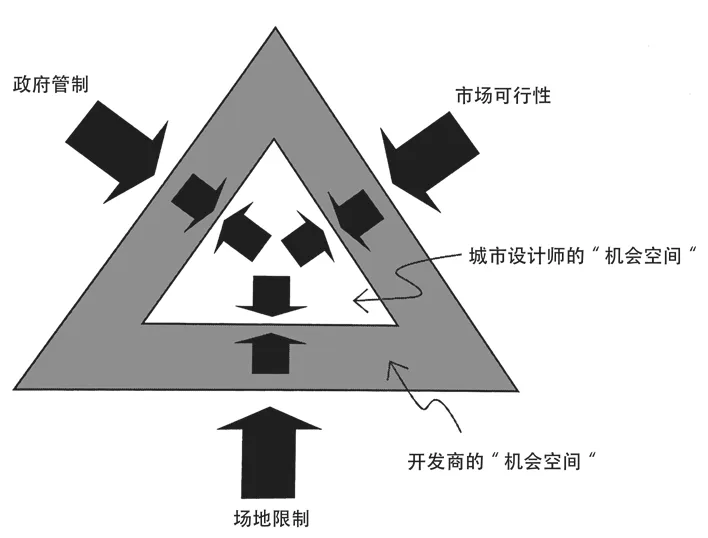

在本特利理论的基础上,斯蒂夫·提斯德尔(Steve Tiesdell)和大卫·亚当斯(David Adams)进一步提出“机会空间理论”(opportunity space theory),来分析在城市设计运作过程中开发商与设计师的行为-利益关系。该理论认为,开发商在城市设计过程中的作为主要受到三个外部条件的制约:政府管制(regulation)、市场可行性(market)、场地限制(site),这三者构成的三相围合领域就是开发商寻求对城市设计决策施以最大影响力、将自身利益最大化的“机会空间”,向任何一个相度的拓展既有可能造成其它两个相度的放大,也有可能造成它们的缩小,所以机会空间的边界是动态模糊的,而非静止不变(fuzzy rather than hard-edged)。该理论进一步认为,在通常条件下,城市设计师的“机会空间”小于开发商的机会空间,是一种嵌套和被包含的关系,但它构成了开发商拓展自身空间边界的必不可少的内核,设计师通过为开发商支撑或者扩展机会空间的范围,实现对城市设计决策的关键影响[21](图2)。从这个理论模型可以看到:在某些情况下,帮助将对方的机会空间扩大,将有助于同向扩大自身的机会空间的边界;在另一些情况下,为了寻求维持自身机会空间保持在一定的范围(不必然是扩大),又必须抵制对方的空间边界对自己空间的“侵入”。例如,在外部条件越是苛刻的前提下(例如“棕地开发”),双方越是有可能寻求紧密的合作及互相帮助,尤其是开发商会乐意将机会空间“让渡”(yield)给设计师,以图达成总体结果的最优化——这也符合在限制条件越多时,越可能产生个性化设计的一般规律;相反,在外部条件宽松时(例如“新区开发”),开发商的自我意志往往会强化,设计师对决策的影响反而可能显著下降。可见,“机会空间理论”丰富了前述的“战场隐喻”的内涵,设计师与开发商(资本)之间实际构成一种微妙的“利益同谋+竞争”的混合关系。提斯德尔和大卫·亚当斯进一步指出,城市设计师拥有三种“特别力量”(specific power),确保自己在这种关系中是无法被取代的:专业知识与技能(knowledge and expertise)、发起初始方案的权力(power of initiating design proposals)、名望资本(reputation capital)。

图2 城市设计的三个外部制约因素及开发商与城市设计师的“机会空间”Fig.2 three constraint factors in urban design and opportunity spaces of developers and designers

“机会空间理论”没有进一步去拓展分析权力与资本、权力与设计师的行为-利益关系。但笔者认为,就一般情况而言,上述模型可能仍然适用,因为:首先,权力的机会空间依然受制于更高一级的权力管治、市场及场地;其次,在许多城市设计决策过程中,权力扮演了资本的“代理人”(surrogate)。值得一提的是,有学者认为城市设计实践本身就是一个不断创造“机会空间”的过程,这呼应了巴莱特提出的城市设计实践过程激发城市开发与建设的最大可能性的观点——例如,笔者在另外的论文中指出,在中国高速城市化的发展语境中,“城市设计为地方政府提供了游走制度空隙的机会空间,使其在法定规划体系之外探索突破限制的可能,以可视化的成果来‘游说’各方,进而‘倒逼’法定体系对其进行采纳。同时,地方政府也以城市设计为蓝本对城市愿景进行反复展示与宣贯,以达到城市营销的目的”[2]。

总体而言,上述各种观点,响应了前文所述的关于公共政策基本内涵的讨论:即城市设计作为一种公共政策,首先具备明确的动态性特征,其次不可避免地涉及到利益集团/群体的相对关系分析。回到中国城市的发展语境中,当前城市设计的最大动态目标之一是要有助于“加强城市精细化管理”(现阶段的重要公共问题),而这在一定程度上是由“领导人物”和“政治精英”依据城市发展需求做出的自上而下的权威性判断(部分符合精英理论的观点)。下文将简要探讨:在当前开展的城市设计实践和政策决策过程中,相关利益群体是否能达到有效均衡和协调,其间具备哪些达致“精细化”的可能性,又有哪些制约实现这个目标的潜在问题?

4 精细化城市设计导向下的利益分析

在当前中国城市发展语境中,政府、市场、社会被认为是三种主要的结构性力量。从利益群体角度看,政府代表占据统治地位的政治精英,市场代表资本团体,社会则包含知识精英及普通民众。这与前述的各种分析基本吻合,但其间的差异值得进一步阐述。

首先,中国的中央政府和地方政府在制度层面存在结构性的矛盾:分权分税和中央财政转移支付制度使中央政府具备巨大的总体利益分配权和责任追究权,而地方政府则多年来面临事权与财权不对等的制度钳制,但又承担了促进经济增长的巨大压力。这使中央政府在宏观的城市空间利益分配方面更多扮演“治理人”和“仲裁者”的角色,而地方政府则时常体现出“经营人”和“投机者”的色彩(这种二元对立差异,也存在于省级政府与地市级政府之间)。在城市设计领域,中央政府提出的精细化城市设计更多是立足于“促进城市善治”(社会修补)及更好地维育、管理城市空间资源(生态修复,新近成立的“自然资源部”更明确地反映了这一目标)。但这是否符合地方政府的利益?从目前来看,规制地方层面城市设计决策的核心政治经济制度并未发生根本改变,分权分税制和土地出让制度仍是制约地方政府行为最重要的因素;因此,这种短期内难以破除的路径依赖,是否会在某种程度上使地方政府将精细化城市设计强化(乃至异化)为在存量条件下进一步促进地产经济发展的政策抓手,还有待观察——以笔者所在的重庆市为例,目前在精细化城市设计的目标指引下,将主城区域划分为“重点风貌控制区”和“一般风貌控制区”,前者范围内所有未出让土地均要求编制详细城市设计,后者范围内所有未出让土地均要求进行城市设计条件细化,否则均不得出让②,这在客观上开始造成重庆开发土地供量紧缩及出让节奏放缓,进而促使房价上涨。

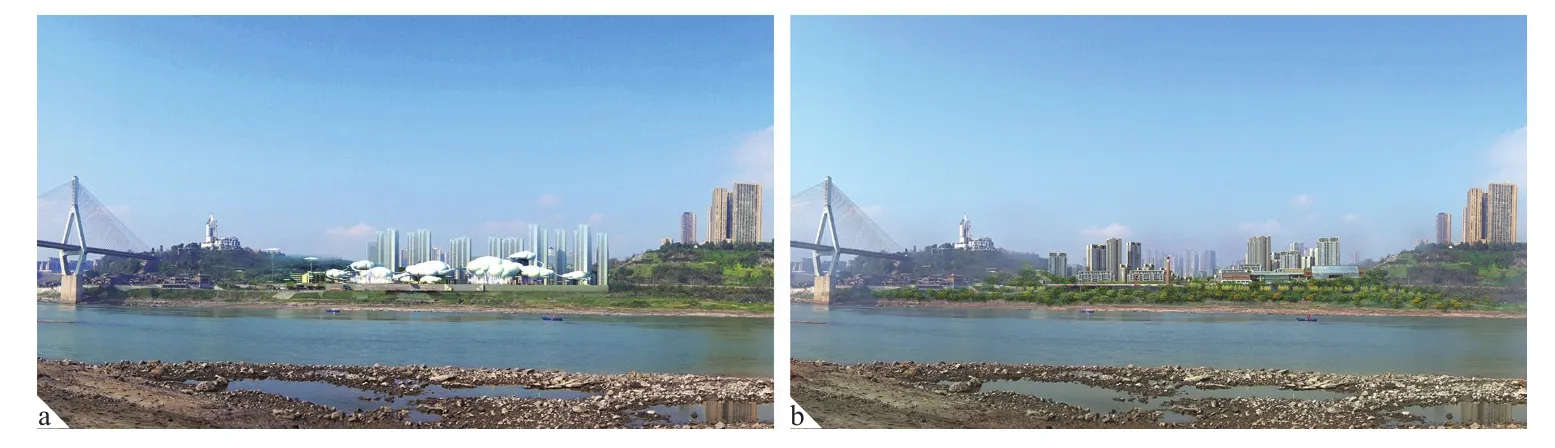

其次,开发商代表了中国城市建设中主要的资本团体。在高速城市化时期,资本团体在很大程度上诱使一些地方政府成为地产资本的“代理人”,从而在城市设计领域建立了显著的“市场霸权”,其结果就是大量标准化、异质化的地产产品的蔓延,而城市设计关于城市形态和公共空间的本体性探索在其间被大大弱化了。而在精细化城市设计的目标指引下,资本团体与地方政府之间曾经紧密的“增长联盟”关系也许会产生裂变,在一定情况下甚至会形成强烈的利益对立与博弈,而最后能否达成协调与均衡,在很大程度上取决于资本团体是否可以寻求到可以接受的“机会空间”。在此情况下,资本团体的自我意志可能会普遍降低,将更多的设计可能性“让渡”给城市设计师,以换取在更困难条件下的最优结果(图3)。在理想条件下,这有利于城市设计实践的本体性回归及创造性提升。但需要适当警惕的是,这是否会助长政府形成超越性的“管治霸权”?即“看得见的手”开始明显越位,干涉了本可以由市场自行有效配置的空间领域。笔者在另一篇文章里探讨了英国伦敦的经验,可资借鉴的是:伦敦近十年城市转型期内的精细化城市设计实践,更多依赖放松政府管治、激发市场自主能动性、及鼓励高水准的城市设计创造[22]。

图3 开发商自我意志主导下的城市设计(a)与困难场地条件下向设计师“让渡”可能性的城市设计(b)Fig.3 developer’s self-centered urban design (a) and site-speci fi c urban design (b)

最后,在后城市化时期,社会团体分化已十分明显,空间利益的述求也趋于错综复杂。总体而言,精细化城市设计的目标指向可能有助于知识精英建立更强的话语权,城市设计师将凭借其“专业知识与技能”及“发起初始方案的权力”成为更难以被替代的角色,那些具备“名望资本”的设计师甚至有可能与政治精英结为新型联盟,成为城市空间利益分配进程中的关键角色之一。例如,类似于乔纳森·巴莱特曾经担任旧金山的总规划师,在一些中国城市开始出现“地区城市总设计师”制度,政府将部分城市设计方案审查的职责赋予城市设计师去履行,这已超越了常规的专业咨询的范畴,形成了一定程度的非正式的行政赋权③。另一方面,精细化城市设计也可能有利于城市中产阶级,因为一个治理有序、生态和社会空间品质提升的城市环境对中产阶级的存量空间利益有保护和增值的功效。但值得警惕的是以精细化城市设计的名义对城市居民的正当空间权益形成侵占与破坏,例如一些城市矫枉过正的“拆墙封店”等行动就引发了极大争议。此外,精细化城市设计如何实质性地体现中、低社会群体的空间权益,是一个更值得研究的议题:在现有的城市设计实践中,缺乏基于以“空间产权再调整”为核心的机制创新,这使城中村、老旧社区、棚户区等地段的更新改造仍然难以摆脱“大拆大建”的传统范式,或者停留在浅表层面的“风貌与环境治理”等;增量开发向存量更新的转换无法开展,中、低层社会群体的空间利益难以得到确切的落实和提升[23]。

可以预期,在新的城市发展语境下,精细化城市设计的目标导向将对既有城市化范式中形成的利益关系形成一定程度的重构与改变:中央政府将以此为政策抓手,加强对地方层面城市治理和生态保护的权威导控,而地方政府在没有形成有效的由增量向存量转换路径以前,或将利用精细化城市设计进一步强化对城市空间资源的管制及价值极化;资本团体将丧失在较大的空间领域内的“市场霸权”,转向在较小的空间尺度上与权力进行对空间资源的博弈;权力和资本或都将强化对知识精英(城市设计师)的倚重,向其让渡部分“机会空间”,使其有可能在空间资源的分配中扮演比以前更重要的角色;而对城市大众而言,精细化城市设计带来的空间结果也许在一段时期内是不均衡的,它既有助于一部分社会群体空间利益的提升,也可能潜在地损害了一部分社会群体的空间权益,此外也许对某些核心的空间权益的确立和重塑并无实质性的帮助(进而制约了达成真正的、全面的精细化设计与管理)。

5 总 结

在中国城市化由增量发展转向存量更新的新阶段,精细化城市设计的目标导向提供了对既有发展和规划范式进行反正和重构的契机。在城市发展转型的语境下,精细化城市设计并不仅仅是一种进阶的技术工具,而更多是一种权威性的公共政策。它立足于城市设计实践的本体(城市形态与公共空间),但旨在促进解决更宏大的公共问题(“创新城市治理方式”和“加强城市精细化管理”)。这样一种公共政策的施行将是一个动态的过程,其间牵涉到政府、市场、社会等诸多群体的利益重构、博弈、协调,其间既有有助于达成精细化目标的可能性,也有制约完成此目标的潜在问题。但所有这些,仅仅是初步的研判,随着精细化城市设计实践在地方层面逐渐和全面的开展,未来我们可以进行更多的探讨。

注释:

① 相关要求及决议参见《2013年中央城镇化工作会议》《2015年中央城市工作会议》《2016年全国城市规划建设工作座谈会》《2017年住建部城市设计试点工作座谈会》。《城市设计管理办法》(住建部,2017)等。

② 参见《重庆市主城区城市风貌总体设计》(重庆市规划设计研究院,2016)、《重庆市人民政府关于进一步加强主城区控制性详细规划修改管理工作的通知》(渝府发[2016]14号文)。

③ 广州在 传统中轴线地区、蕉门河中心区、琶洲西区 等区域实行 地区城市总设计师制度”,由政府遴选并授权总设计师协助审查城市设计方案,目的是 把城市设计贯穿全流程,提升对城市空间和建筑的精细化管理水准”,资料来源:https://www.hao123.com/mid/11788556286906392010。

参考文献:

[1] CARMONA M. Design coding and the creative, market and regulatory tyrannies of practice[J]. Urban Studies, 2009(12):2643-2667.

[2] 杨震. 范式·困境·方向:迈向新常态的城市设计[J]. 建筑学报, 2016(02): 101-106.

[3] SHANE D G. Urban design since 1945:a global perspective[M]. New York:Wiley–Blackwell, 2014.

[4] 张庭伟. 告别宏大叙事:当前美国规划界的若干动态[J]. 国际城市规划, 2016(02):1-5.

[5] 杨震, 费保海, 郑松伟, 等. 基于存量环境更新的山水城市总体城市设计üü开县案例[J]. 城市规划, 2016(03): 51-57.

[6] 许霖峰, 戴冬晖, 王耀武, 精益求精:新常态下城市设计管理的应对策略[J]. 规划师,2017(10): 5-9.

[7] 杨震, 于丹阳, 蒋笛. 精细化城市设计与公共空间更新:伦敦案例及其镜鉴[J]. 规划师, 2017(10): 37-43.

[8] 谢明. 公共政策导论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.

[9] 陈庆云. 公共政策分析[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.

[10] 陈佳云. 试论公共政策的主要分析模型与超理性分析[J]. 广东行政学院学报,2011(04): 5-9.

[11] PUNTER J. Developing urban design as public policy: best practice principles for design review and development management[J]. Journal of Urban Design, 2007(02): 162-272.

[12] BARNETT J. An introduction to urban design[M]. New York: Harper and Row,1982.

[13] 刘刚. 空间、权力与设计:评《作为公共政策的城市设计ü改良城市的实践性方法》一书[J]. 时代建筑, 2004(06): 156.

[14] CUTHBERT A R. The form of cities[M]. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2006.

[15] 金勇, 城市设计实效论[M]. 南京: 东南大学出版社, 2008.

[16] CARMONA M. The Place-shaping Continuum: A Theory of Urban Design Process[J]. Journal of Urban Design,2014(19): 2-36.

[17] HAYWARD R, MCGLYNN S,et al.Making better places: urban design now[M]. Oxford: Architectural Press,1993

[18] HARVEY D. A brief history of neoliberalism[M]. New York: Oxford University Press, 1990.

[19] WU F. China's great transformation:Neoliberalization as establishing a market society[J]. Geoforum, 2008(39):1093-1096.

[20] BENTLEY I. Urban transformations:power, people and urban design[M].London: Routledge, 1999.

[21] TIESDELL S, ADAMS D,et al. Urban design in the real estate development process[M]. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.

[22] 杨震, 于丹阳. 英国城市设计:1980年代至今的概要式回顾[J]. 建筑师, 2018(02):58-66.

[23] 杨震, 于立. 新常态下城市设计的危机与挑战-重庆忠县案例[J].城市发展研究,2018(04): 33-42.

图片来源:

图1:根据CARMONA M. Design coding and the creative, market and regulatory tyrannies of practice[J]. Urban Studies, 2009(12):2643-2667. 改绘

图2:根据TIESDELL S, ADAMS D,et al.Urban design in the real estate development process[M]. Chichester: Wiley-Blackwell,2011. 改绘

图3:摘自作者团队项目实践《重庆市大渡口区F10-1(葛老溪片区)等地块城市设计》前期资料及文本成果