聚羧酸高性能减水剂与木质素磺酸钠的复配研究

2018-05-03孙建智刘在龙陆洋

孙建智,刘在龙,陆洋

(山东华森建材集团有限公司,山东 济南 250000)

0 前言

聚羧酸高性能减水剂具有良好的性能,合成过程不使用对环境有影响的原材料,性能调节性好,可实现分子结构和性能的设计,因此问世以后,即受到了国内建筑行业的青睐和极大关注。其优点是掺量低,减水率高,混凝土拌合物具流动性和流动性保持性好,坍落度损失低,有一定引气作用;其缺点成本高,且对原材料敏感性强,容易产生泌水和离析。

木质素磺酸钠减水剂为利用纸浆工业排出的废液生产的产品,是一种完全利废减少水质污染源的绿色生态产品。其优点是价格低廉,能改善新拌混凝土的和易性,提高流动度和工作度,并且对原材料敏感度低;其缺点是减水率低,掺量高,超掺会出现延缓凝结时间现象。

本文主要探索了聚羧酸高性能减水剂与木质素磺酸钠减水剂复配的可行性。并通过复配技术可以达到提升减水性能,改善混凝土工作性和适应性的目的。

1 原材料与试验

1.1 原材料

外加剂:PCA-I 聚羧酸高性能减水剂,含固量40%,江苏苏博特新材料股份有限公司;PCA-III 聚羧酸高性能减水剂,含固量 40%,江苏苏博特新材料股份有限公司;木质素磺酸钠减水剂,河北邯郸诚昊有限公司。

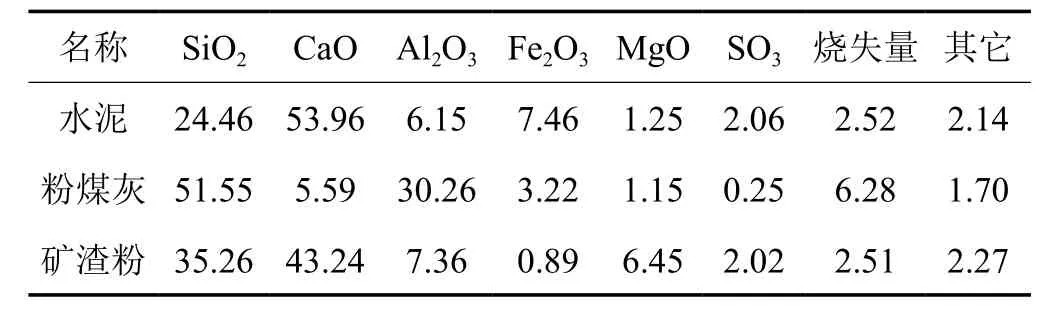

水泥:宝山 P·O42.5;粉煤灰:济南黄台电厂Ⅱ级灰,45μm 筛余 13.7%;矿渣粉:济南鲁新 S95 级;石子:5~20mm 和 5~31.5mm 连续级配碎石;机制砂:来自山东华森建材集团有限公司,细度模数 2.8,亚甲蓝 1.75,石粉含量 15%;水:自来水。水泥等熟料成分见表 1。

表1 水泥、粉煤灰和矿渣粉的化学成分 %

1.2 试验方法

木质素磺酸钠按一定比例替代聚羧酸高性能减水剂PCA-I、PCA-III,然后进行净浆流动度试验和混凝土试验。

按照 GB/T 8077—2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》和 GB 8076—2008《混凝土外加剂》进行测定。

2 结果及讨论

2.1 复配对净浆流动度的影响

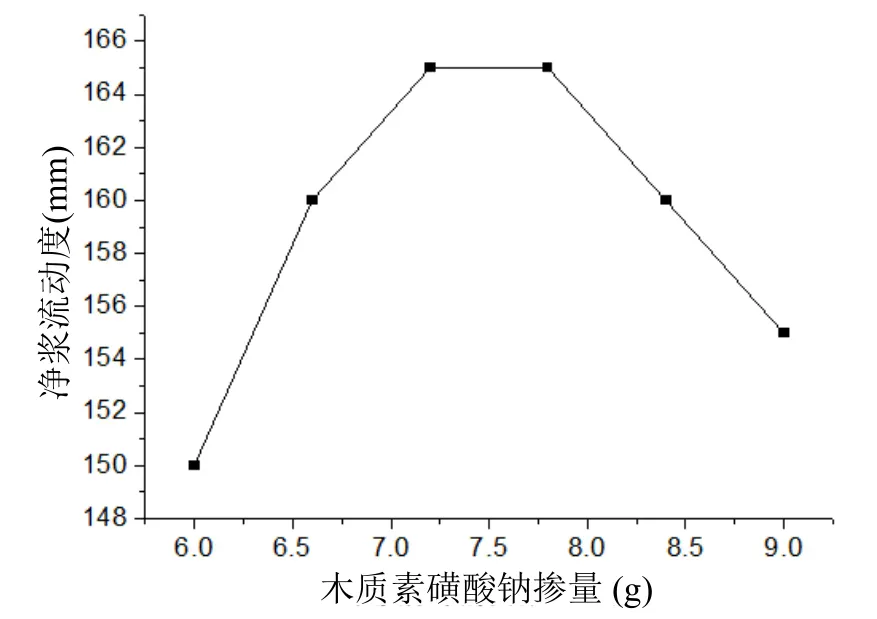

将木质素磺酸钠与 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂进行水泥净浆流动度试验,水泥用量 300g,水用量 87g。PCA-I 聚羧酸高性能减水剂与木质素磺酸钠不同掺量对净浆流动度的影响结果见表 2 及图 1~3。因 PCA-III 聚羧酸高性能减水剂主要起到保坍的作用,减水率不高,净浆流动性差,在此不进行替代试验。

表2 木质素磺酸钠与 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂净浆试验及结果

由图 1 和图 2 看出 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂掺量在 3.00g(即水泥掺量的 1% 时),净浆流动度最大,木质素磺酸钠掺量在 7.20~7.80g(即水泥掺量的2.4%~ 2.6%)时,流动度最大。

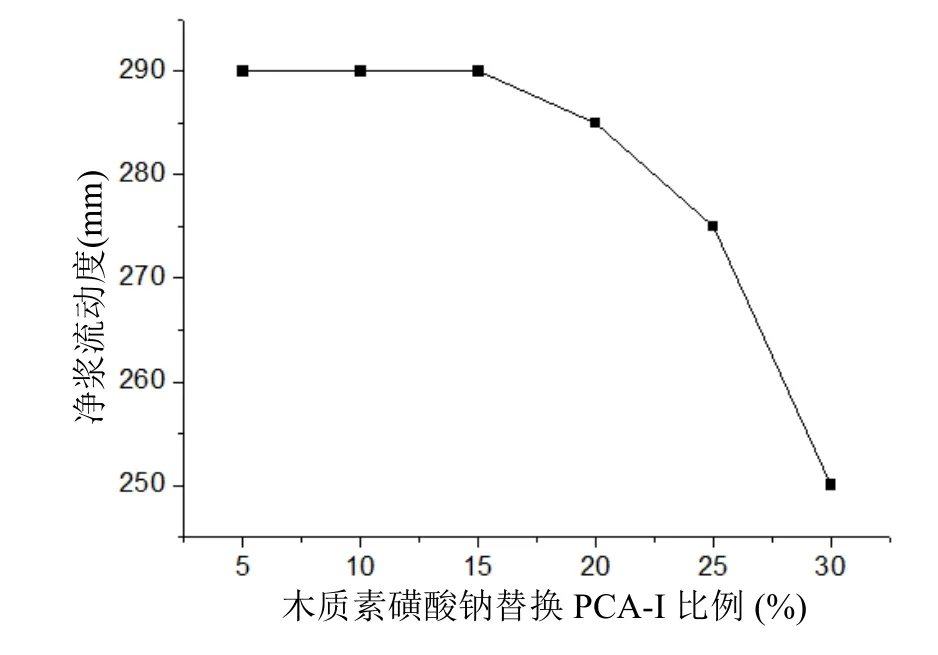

用木质素磺酸钠与 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂复配,木质素磺酸钠按 5%、10%、15%、20%、25% 和30%(对应表 2 中的 0.15g、0.30g、0.45g、0.60g、0.75g 和 0.90g)依次替换 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂,然后按 1% 的掺量进行净浆流动度试验,用木质素磺酸钠替代 PCA-I 比例在 0~10% 时,净浆流动度没有减小,当替代比例超过 15% 时,净浆流动度明显减小(见图 3)。

因此,木质素磺酸钠与聚羧酸在一定比例内进行复配具有可行性。

图1 PCA-I 不同掺量对净浆流动度的影响

图2 木质素磺酸钠不同掺量对净浆流动度的影响

图3 木质素磺酸钠按比例替换 PCA-I 后对净浆流动度的影响

2.2 复配对混凝土性能的影响

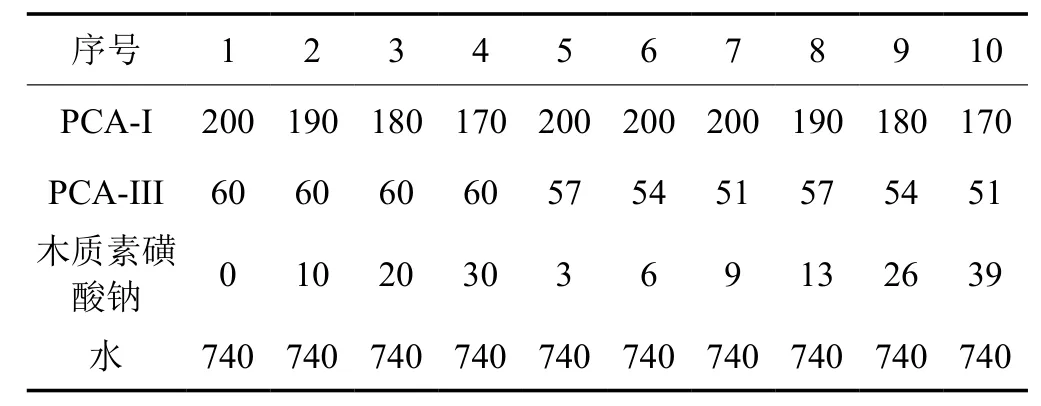

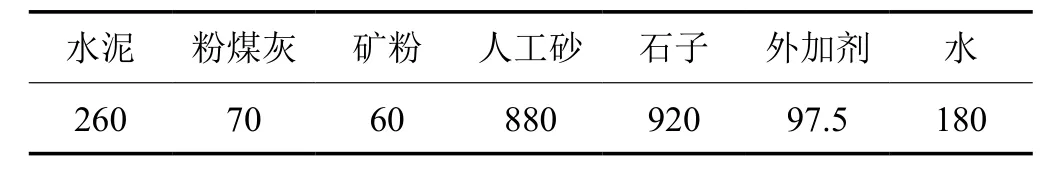

将木质素磺酸钠与 PCA-I 聚羧酸高性能减水剂和PCA-III 聚羧酸高性能减水剂进行复配,复配配方见表3,然后按照混凝土配合比(详见表 4)进行混凝土试验,试验结果见表 5。

表3 外加剂复配配方 kg/t

表4 C30 混凝土配合比 kg/m3

表5 复配外加剂混凝土试验结果

表3 中 2、3 组,木质素磺酸钠按 5% 和 10% 替代PCA-I,5、6、7 组木质素磺酸钠按5 %、10%、15% 替代 PCA-III,8、9、10 组木质素磺酸钠按 5%、10%、15% 替代 PCA-I 和 PCA-III 总量进行试验。混凝土的初始扩展度和坍落度及抗压强度都基本不变或者有所提高。目前木质磺酸钠市场价为 1800 元/吨,聚羧酸高效减水剂市场价为 6000 元/吨,木质素磺酸钠与聚羧酸高性能减水剂复配能够给企业节约成本。

3 结论

木质素磺酸钠和聚羧酸高性能减水剂在一定比例范围内可复配使用,并应用于实际生产中且能够节约成本。

[1] 冯浩,朱清江.混凝土外加剂工程应用手册(第二版) [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[2] 李胜利.高性能混凝土配制与研究通过专家评估[N].中国房地产报,2003.

[3] 陈建奎.混凝土外加剂原理与应用(第二版)[M].北京:中国计划出版社,2004.

[4] 熊大玉,王小虹.混凝土外加剂[M].北京:化学工业出版社,2001.