可控流场尺度预混湍流燃烧器及其火焰结构分析

2018-05-03余芊芊王金华张玮杰黄佐华

余芊芊, 王金华, 张玮杰, 张 猛, 黄佐华

(西安交通大学 能源与动力工程学院, 西安 710049)

0 引 言

湍流火焰结构表征湍流火焰组分场、速度场、温度场等标量场信息,是湍流与火焰多尺度作用的现象学表现,也是验证和发展湍流燃烧模型的实验基础。在预混湍流燃烧的众多影响因素中,湍流强度(u′)、无量纲湍流强度(u′/U)以及湍流积分尺度(l0)是湍流燃烧中流场相关的决定性因素,不仅直接影响了预混湍流燃烧的火焰分区[1]和湍流燃烧速度(ST,GC),并且在火焰结构的层面上能直接影响火焰体积(Vf)、火焰刷厚度(δf)、火焰面密度(∑)、火焰面曲率(κ)。

由上述流场参数对湍流燃烧模型和火焰结构影响的研究可以发现,有目标导向地、能一定程度控制流场参数的实验研究远没有数值计算容易实现,且实验数据很不充分,无法为理论和数值模拟提供有力的支撑。故A. Lipatnikov在2012年出版的专著中指出:“有目标导向地研究湍流尺度对火焰结构和湍流燃烧速度的影响的实验研究非常缺乏并且迫切需要”[2]。

鉴于上述研究现状,需要发展一套新型的预混湍流燃烧实验装置,能在宽广湍流强度和尺度范围内,实现单一湍流参数控制。F. Halter在2004年发展了固定结构的多层圆形孔板本生灯,通过使涡连续破碎从而实现流场的多尺度及其控制,相对湍流强度最高10%,但来流速度低,故u′/SL,0范围仅为1~3[14]。O. L. Gulder从2009年至今用的是单层圆形孔板,相对湍流强度仅4%,u′/SL,0范围为2~17[15]。T.Lieuwen在2011年发展了用步进电机控制的开孔比连续可变的单层狭缝型孔板,相对湍流强度范围在15%~30%,u′/SL,0能达到100[16]。J. Driscoll在2013年采用了几种圆形开孔的单层狭缝型孔板,相对湍流强度范围能达到46%,同时来流速度高达89m/s,故使得u′/SL,0能达到184[17]。上述研究小组发展的这些改进的湍流本生灯虽然有效地拓宽了工况范围,也在一定程度上实现了多尺度流场,但并未有效地实现单一湍流参数的控制。

为了实现一定程度控制湍流强度和尺度,以及拓宽湍流强度范围,本文发展了一种结构可调的新型湍流本生灯。通过改变孔板类型、层数(单层或多层)、相对位置及其距离本生灯出口的位置,以满足一定程度的湍流强度和尺度变量控制,同时使湍流强度范围显著扩展,从9%扩展到37%。选用当量比为0.7的甲烷/空气混合气进行燃烧实验验证该新型本生灯效果,在宽广湍流强度和尺度范围内,控制单一流场参数变量,研究来流速度、湍流强度、积分尺度等单一流场参数律和机理。

1 实验装置与方法

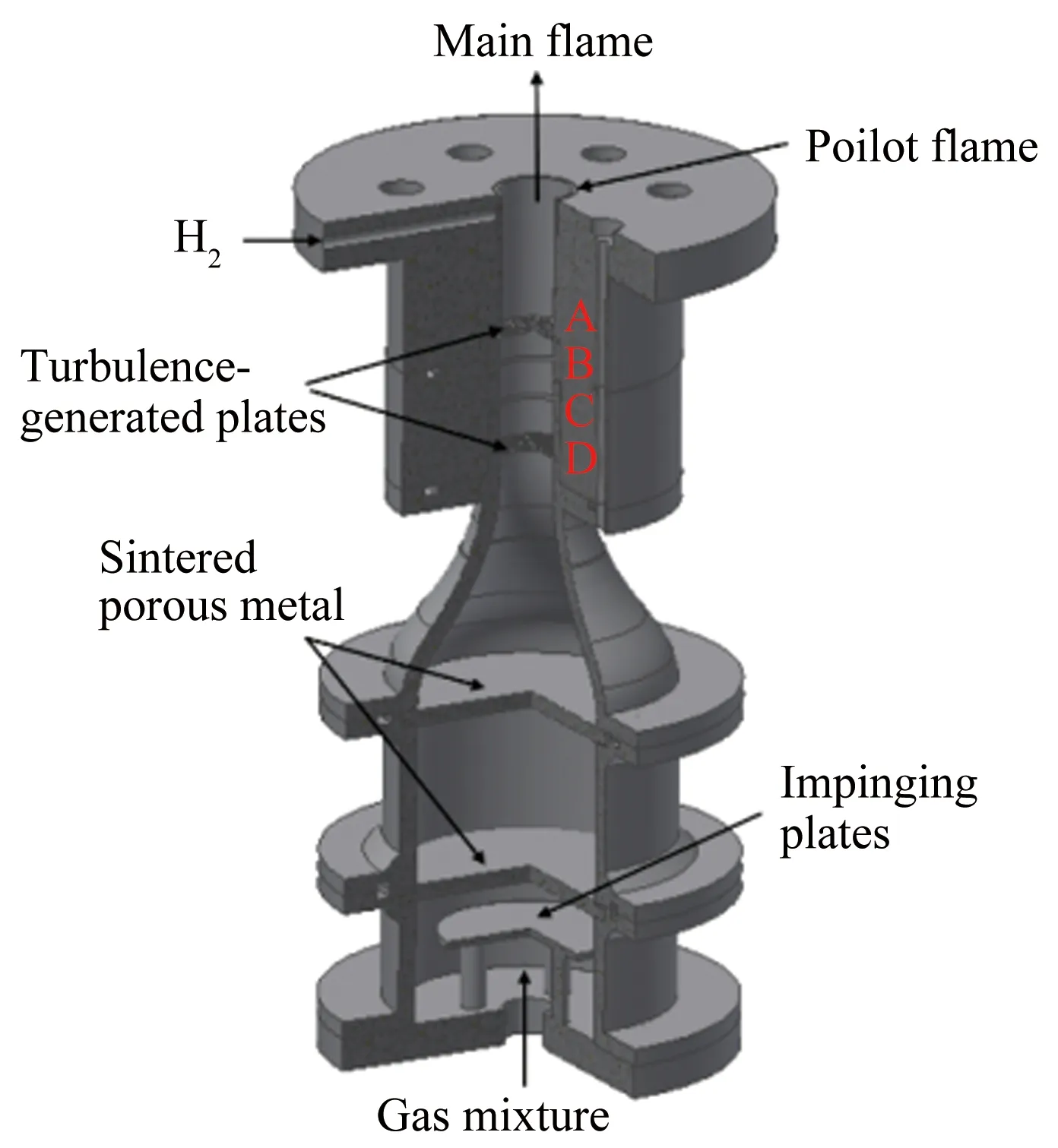

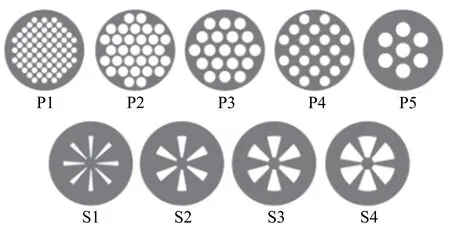

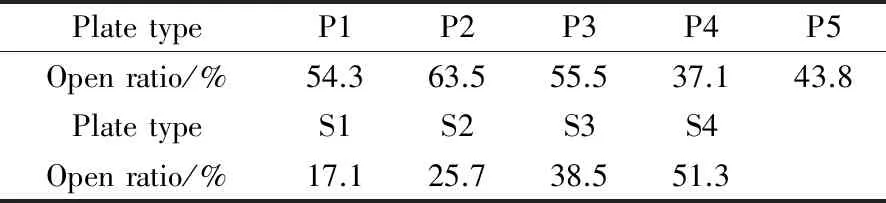

图1为新型可控流场尺度本生灯结构剖面图。本生灯出口直径20mm,从上游40mm处开始,每隔10mm设置一个孔板的位置,分别命名为A、B、C和D。每个位置可放置一个孔板,用于产生准各向同性湍流场。若不放置孔板则用等厚圆环代替孔板补偿高度。图2为圆孔形孔板和狭缝形孔板结构。其中圆孔形孔板有5种开孔比,分布在37%~64%,命名为P1-P5;狭缝形孔板有4种开孔比,分布在17%~52%,命名为S1-S4;具体数值如表1所示。以上4个位置和9种孔板结构可构成不同的本生灯结构。结构命名方式如下:单层为“孔板编号_位置编号”,例如“S1_A”;多层为“孔板编号_位置编号_孔板编号_位置编号”,例如“S1_A_S1_B”。为便于研究分析,本文仅采用单层和双层孔板,通过变化孔板相对位置、距离本生灯出口位置,以及孔板种类和结构,创造多种流场条件,在不同的混合气来流速度下,控制湍流强度和尺度,实现一定程度的参数变量控制,以及扩宽湍流强度和尺度范围。

图1 新型可控流场尺度本生灯结构剖面图

图2 圆孔形和狭缝形孔板结构

表1 不同孔板的开孔比Table 1 Open ratio of different plate types

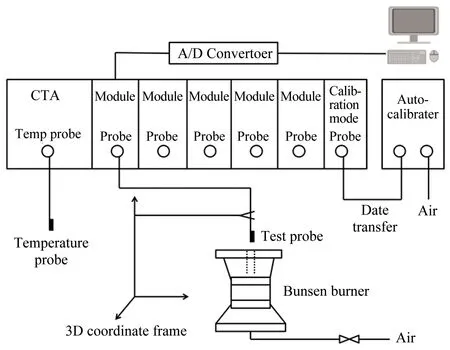

本实验的流场标定实验系统示意图如图3所示,系统由新型本生灯、MKS质量流量计、三维微型坐标架、恒温型热线风速仪、自动标定器、软件控制和数据采集等组成。MKS质量流量计测量精度为±1%。湍流场测量采用DANTEC公司的StreamLine CTA恒温型热线风速仪,具有高时间/空间分辨率、高响应频率和高信噪比,测量精度为±1%。热线探针采用的是55P11型号的一维热线探针。三维微型坐标架夹住热线探针在三个维度变化位置,以实现对流场不同空间点的速度测量,本文在每个工况下测量了距离本生灯出口上方10mm处径向5个点,分别为中心点和距离中心±4mm、±8mm的4个点,再将5点取平均作为本生灯出口流场的整体参数值。测量频率为10kHz,单次采样点数为131 027,采样时间13.102 7s。热线风速仪直接测量得到空间单点的瞬时湍流速度脉动,然后采用各向同性假设和泰勒假设计算获得湍流能谱、湍流强度、积分尺度、泰勒尺度和柯氏尺度等。

图3 流场标定实验系统示意图

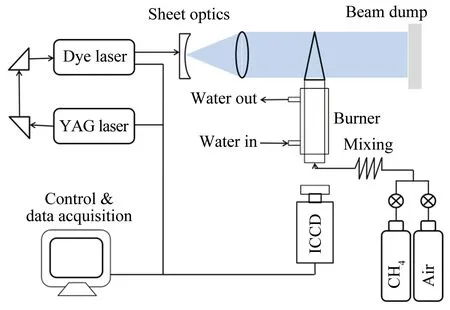

预混湍流燃烧实验平台和OH-PLIF燃烧激光诊断系统如图4所示,利用OH-PLIF激光测量技术获得火焰瞬时前锋面图片,详细过程见文献[18]。本文采用当量比为0.7的甲烷/空气混合气,常温常压。为实现一定程度的流场参数控制和拓宽湍流强度及尺度范围,根据流场标定结果选择出15种孔板组合结构进行燃烧实验,验证该燃烧器效果,来流速度为3和5m/s。

图4 OH-PLIF实验系统示意图

2 冷态流场标定实验及结果分析

单层孔板产生的湍动能由压降Δp控制[19]:

(1)

(2)

式中:ρ为流体密度;U为来流速度;f(Re)在高雷诺数下约等于0.5;σ为孔板闭孔比(与开孔比之和为1)。由(1)、(2)式可知,来流速度不变的高雷诺数的同种混合气通过单层孔板,产生的湍动能的强度仅由孔板结构决定。多层孔板对比传统的单层孔板优势主要体现在3点:一是能产生多尺度的湍流场;二是合理的距离布置能显著拓展湍流强度和尺度范围;三是能使流场更快达到均匀和准各向同性状态。如图5所示,混合气依次通过开孔比递减、圆孔直径递增的3层孔板,沿着轴线方向发展,依次能产生小尺度高波数、中尺度中波数、大尺度低波数的3种涡结构,产生串级破碎过程(Cascade process)的湍流场[20]。决定多尺度湍流场产生效果的几何参数包括圆孔直径、孔距和板距等。其中圆孔直径和孔距决定了开孔比,不仅能控制典型含能涡的长度尺度,还能控制湍流强度;孔板距离太近则湍流达不到充分发展,太远则会使得产生的含能涡耗散。

图5 多尺度孔板流场涡破碎原理图[20]

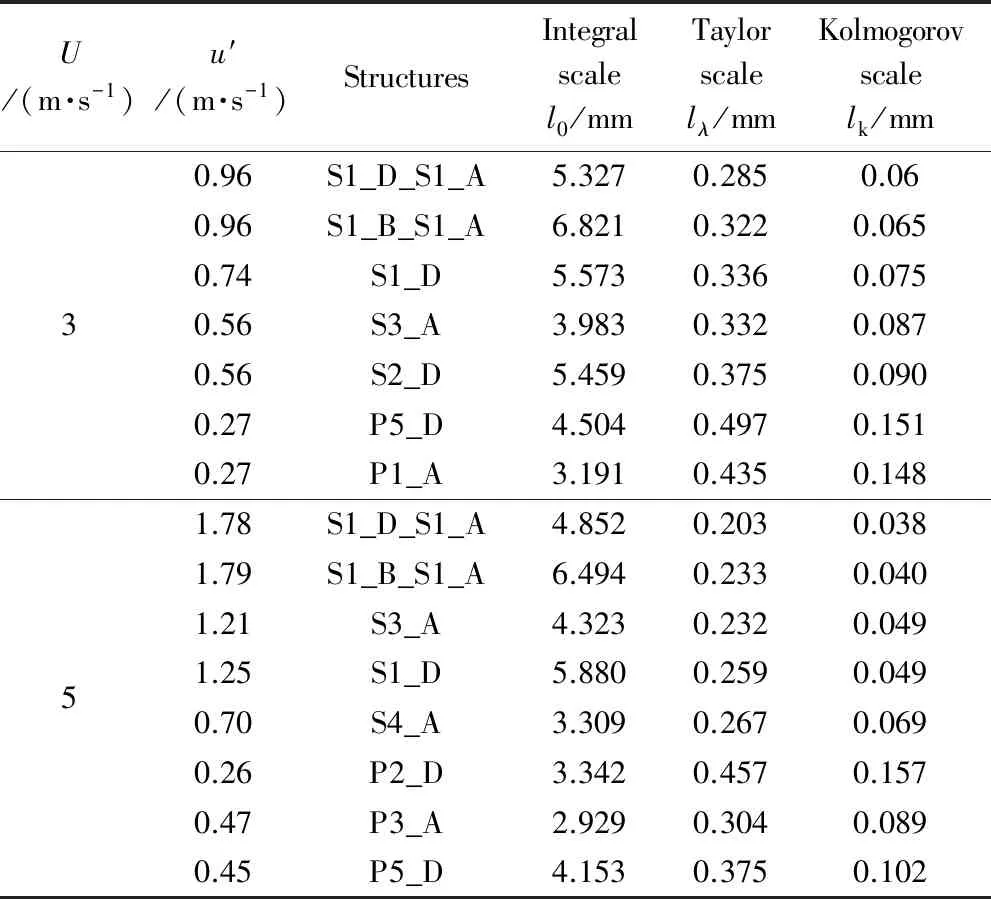

为了得到可控流场尺度的变结构本生灯流场规律,在常温常压下对其连续通入压缩空气,通过质量流量控制出口流速,进行了3轮流场标定。第一轮标定单层孔板结构本生灯,选择了18种极端结构,即将P1~P5和S1~S4这9种孔板分别放在位置A和D,来流速度为2和5m/s,得到单层孔板结构流场特性。第二轮标定双层孔板结构本生灯,选择了13种结构,即根据第一轮标定结果选择弱湍流孔板、中等湍流孔板、强湍流孔板两两组合,分别放在A~D中2个位置得到双层孔板结构流场特性,来流速度为2和5m/s。第三轮标定覆盖高、中、低3种湍流强度范围的单、双层结构孔板,即根据第一、二轮标定结果选择了22种结构,来流速度分别为2、3、4、5、6和7m/s,最终得到用于研究单一湍流参数对湍流火焰影响的变结构本生灯流场标定结果。部分实验结果如表2所示。

表2 代表性结构的本生灯出口流场参数Table 2 Flow field parameters of representative Bunsen burner structures

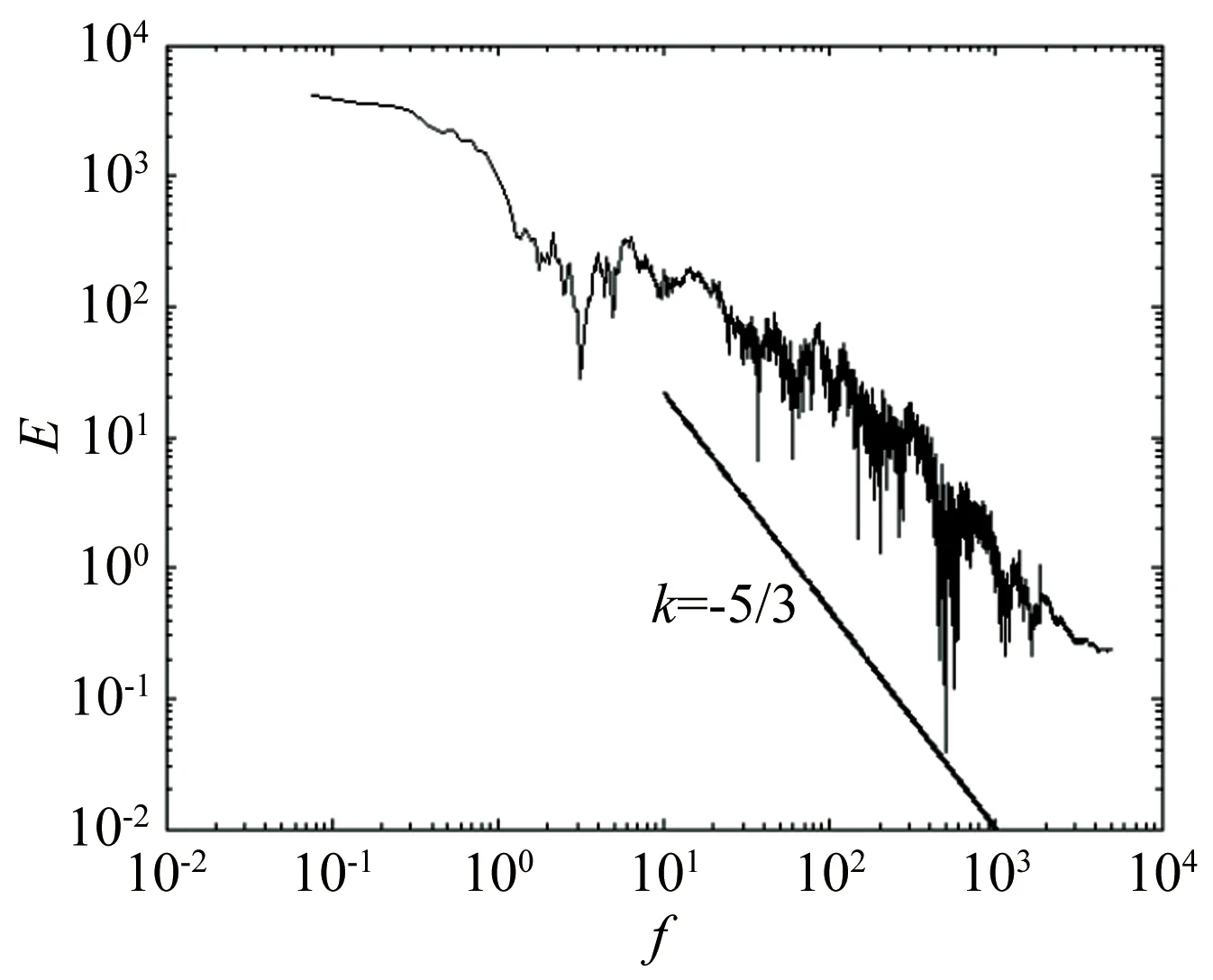

U=3m/s时,结构S3_A本生灯出口中心点的湍流能谱如图6所示。湍流理论中,若E∝f-5/3,则说明该湍流流场是各向同性的。图6证实了本文对流场的准各向同性假设的合理性,进而证明测量时用一维热线探针测量三维流场可以接受,并且利用泰勒假设计算积分尺度也是合理的。

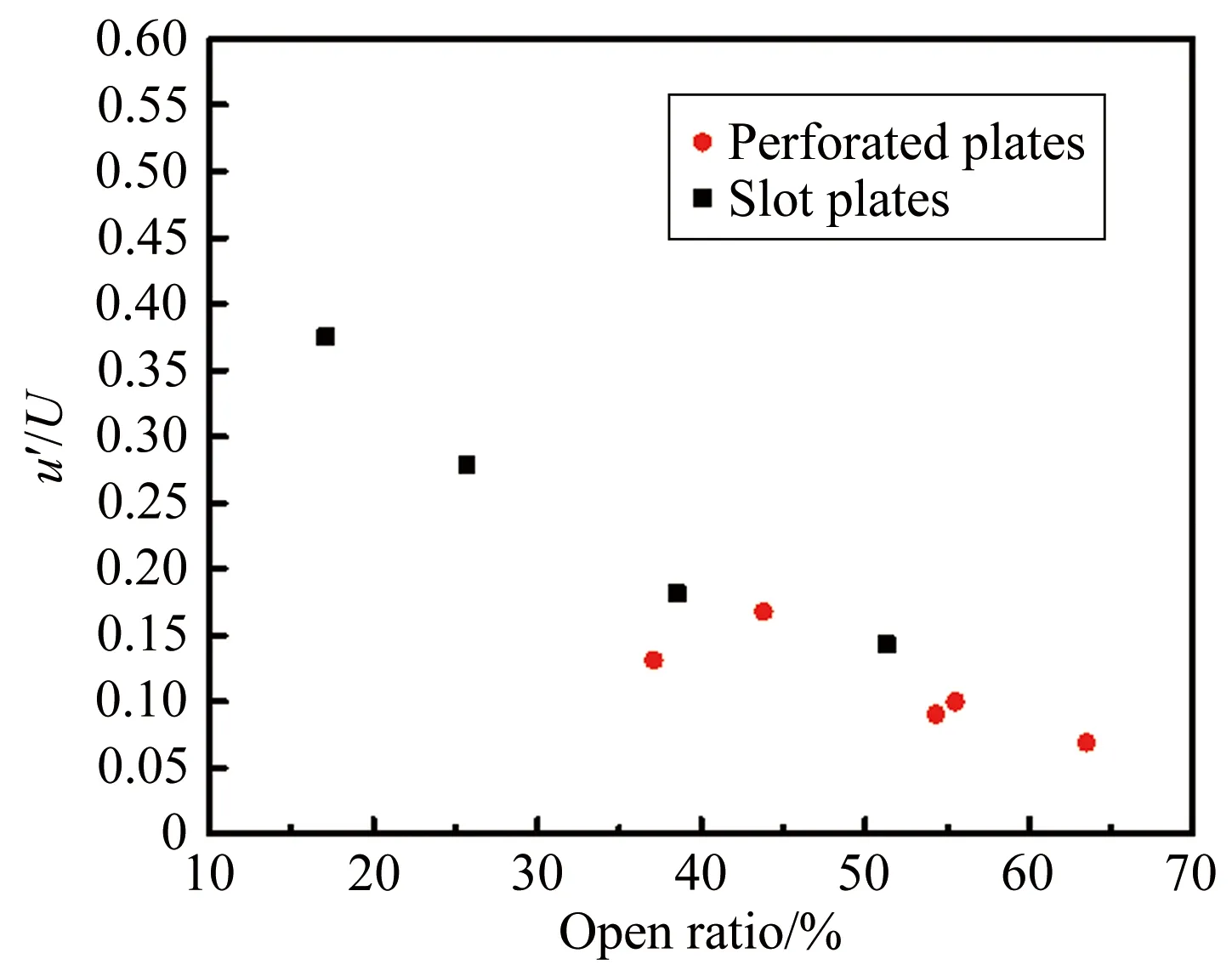

图7为相对湍流强度随单层孔板种类及开孔比的变化关系。可以发现,单看每一种类型的孔板,开孔比的增大会降低湍流强度,与上式(1)、(2)规律一致;对比不同类型的孔板,狭缝型孔板(Slot plates)整体比圆孔型孔板(Perforated plates)能产生更高强度湍流。在相同开孔比下,狭缝型孔板的湍流强度是圆形孔板的近1.5倍。J. F. Driscoll曾指出湍流燃烧速度强烈依赖于火焰面褶皱,而火焰面褶皱又强烈依赖于燃烧器的几何结构[21]。本文正是利用这个特点,用不同几何结构类型的孔板产生可控流场,为后续研究流场对燃烧火焰的影响打下实验基础。

图6 结构S3_A本生灯出口中心点湍流能谱(U=3m/s)

图7 相对湍流强度随孔板种类及开孔比的变化关系(U=3m/s)

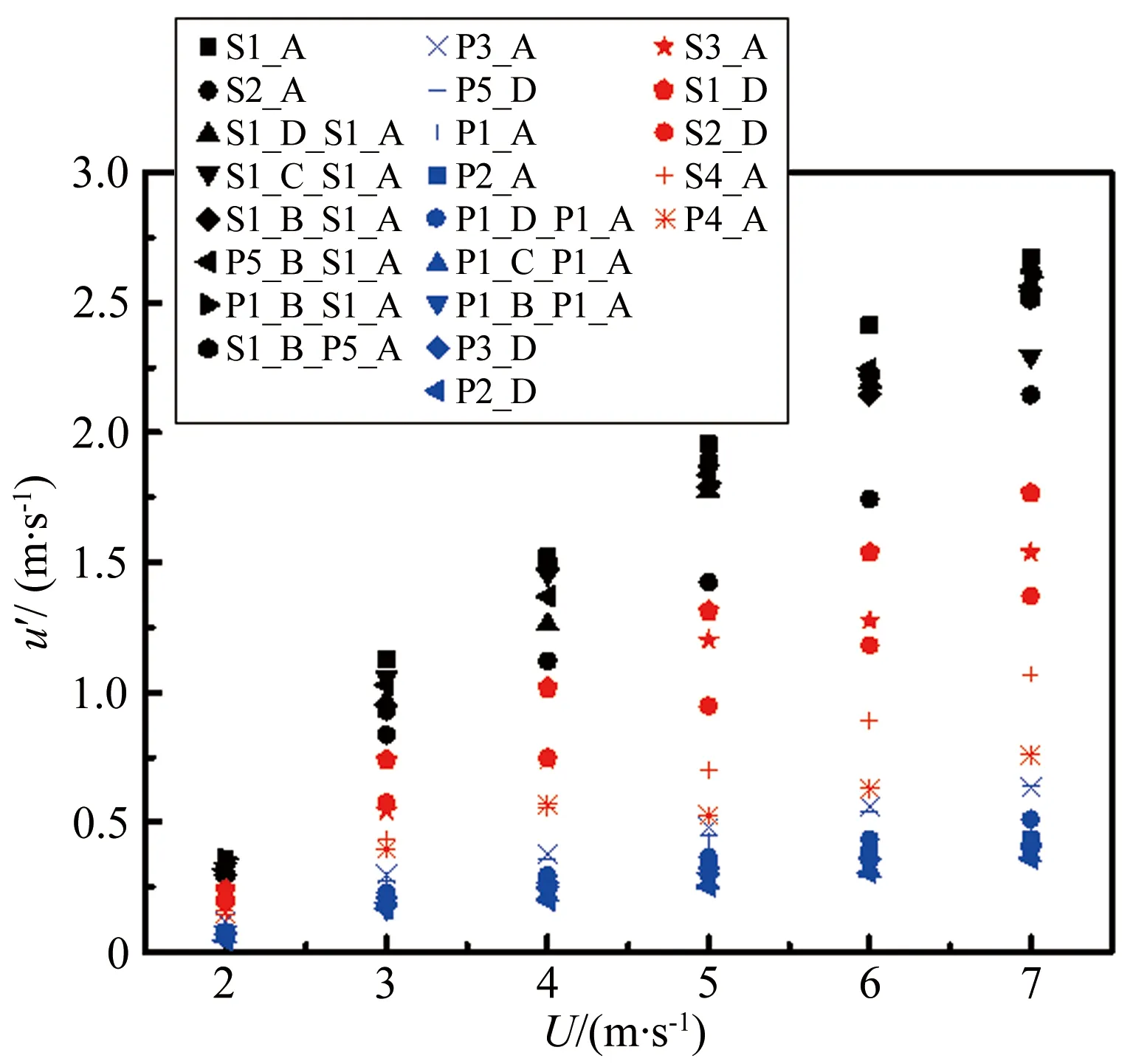

单双层孔板的湍流强度随来流速度的变化如图8所示,包含了22种湍流产生结构,每种结构都是湍流强度和来流速度呈线性关系,最大湍流强度的结构S1_A使得本研究小组的实验工况范围较之前扩大了4倍,来流速度5m/s时的最大湍流强度从0.48m/s[22]扩展到1.96m/s。单层结构中,孔板离出口距离越远,出口处的湍流强度越弱,这是因为湍流的发展过程还伴随有耗散,使得湍动能减小,故湍流强度也减小。对于双层孔板,孔板间距和本生灯出口之间的湍流强度不存在明显的单调关系,并且双层孔板不一定能加强湍流,例如S1_A和S1_C_S1_A。这是因为,虽然多层孔板能够使得湍流涡多次破碎,创造多尺度流场[20],但涡的多次破碎并不一定能增强湍流强度。这可以用图9湍动能随轴线距离的变化解释。如图9所示,轴线起始点为孔板,可以发现流体在通过孔板后的发展过程中湍动能是先递增后递减的,只有当下一块孔板放置在湍动能峰值附近时,不仅湍流已充分发展,并且产生的含能涡还未开始耗散,这时双层孔板增强湍流强度才有效果。

图8 单双层孔板的湍流强度随来流速度的变化

图9 无量纲化湍动能的轴向变化

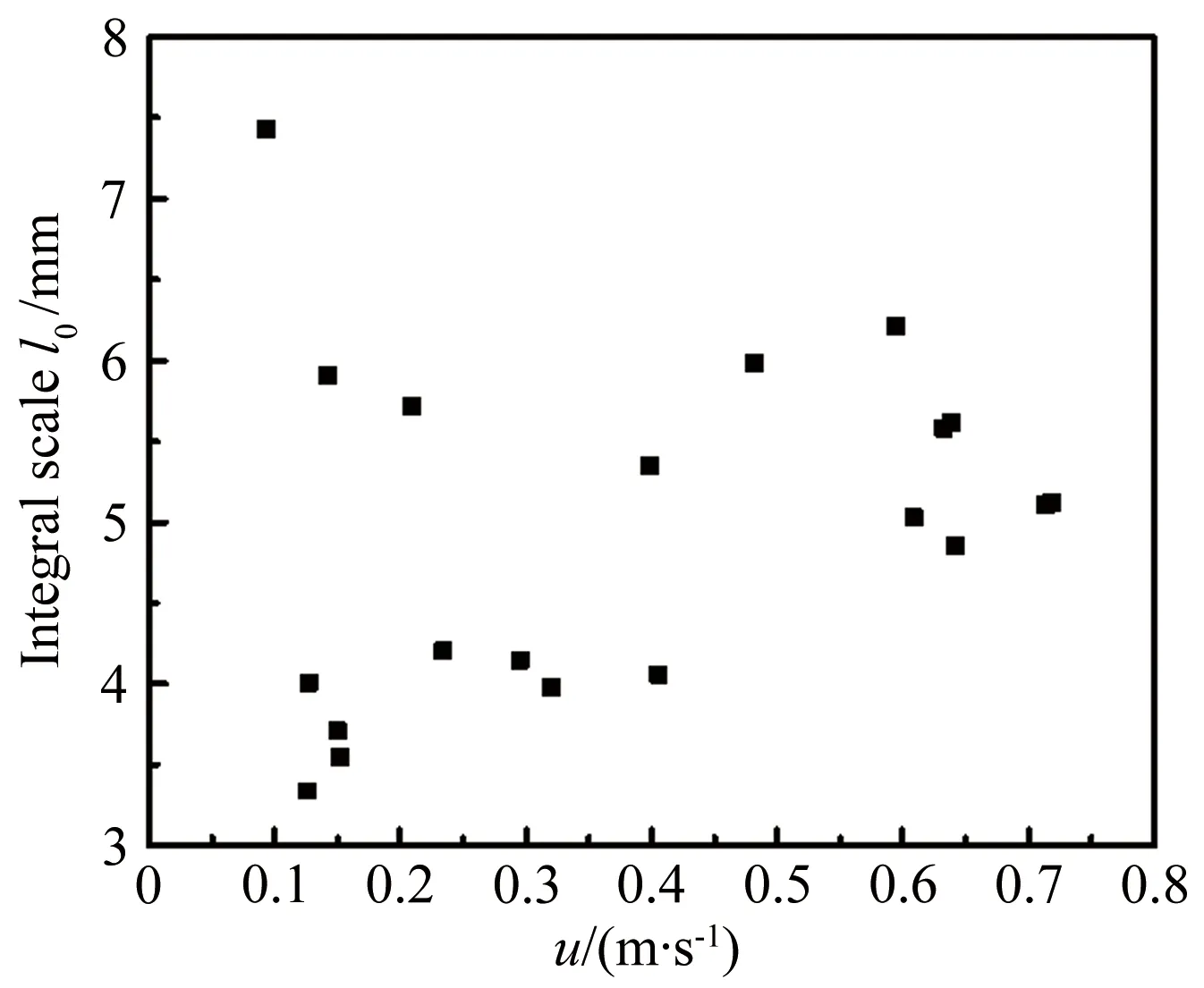

图10给出了相同结构本生灯的积分尺度随湍流强度的变化,其中通过改变来流速度改变湍流强度。对于同一种结构的本生灯,积分尺度是随湍流强度递减的,且呈指数关系。对于极端情况,比如湍流强度为零的层流,距离无限远的2点仍相关。而积分尺度代表的是空间恰好不相关2点的距离,故积分尺度无穷大。图11给出了来流速度为2m/s时,不同结构本生灯积分尺度随湍流强度的变化,其中通过改变本生灯结构改变湍流强度。和相同结构的本生灯不同,不同结构本生灯的积分尺度和湍流强度之间的关系无明显规律。这也是因为湍流场强烈依赖燃烧器的几何结构。

图10 相同本生灯结构的积分尺度随湍流强度的变化(通过改变来流速度改变湍流强度)

图11 不同本生灯结构的积分尺度随湍流强度的变化(U=2m/s)

3 湍流火焰结构测量及分析

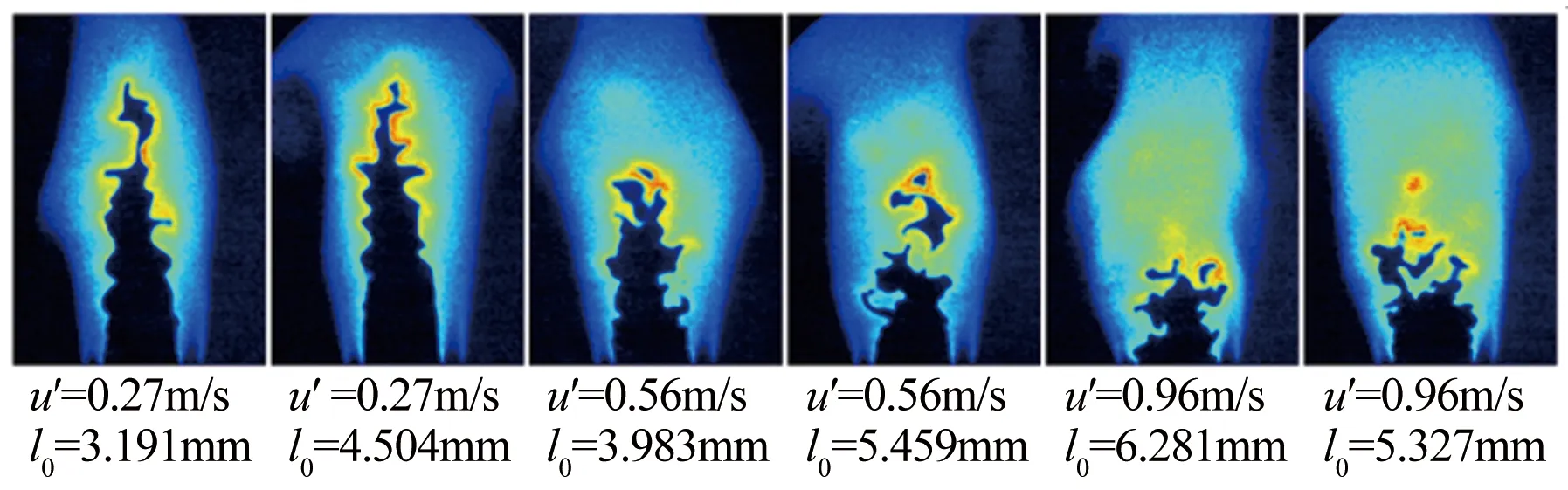

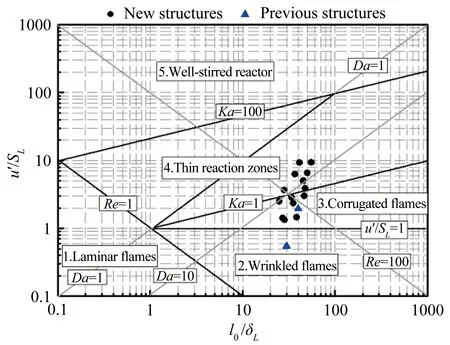

为了验证上述可控流场尺度预混湍流燃烧器的效果,选用了15种本生灯结构进行了湍流燃烧实验,其流场信息如表2所示。混合气当量比0.7的CH4/air湍流火焰OH-PLIF图片如图12和13所示,来流速度分别为3和5m/s。可以看出湍流强度的增加不仅使得火焰高度降低,更使得火焰面褶皱和破碎的程度明显增强,孤岛结构明显增多。通过对图14 Borghi-Peters湍流分区图分析可知,在使用了新型结构本生灯后,湍流强度有了显著增强,进而使得湍流火焰从褶皱火焰区和波纹面火焰区扩展到了薄层反应区。

图12 U=3m/s时,当量比0.7的甲烷/空气的OH-PLIF图像

图13 U=5m/s时,当量比0.7的甲烷/空气的OH-PLIF图像

图14 Borghi-Peters湍流分区图

如引言所述,针对湍流尺度对湍流燃烧速度的影响的实验数据十分欠缺且部分矛盾。例如,对于孔板产生湍流的连续预混湍流火焰,D. R. Ballal等人[4]研究结果为当u′/SL,0<2时,积分尺度的增加能增强湍流燃烧速度,当u′/SL,0>3时,积分尺度的增加反而抑制湍流燃烧速度;而I. G. Shepherd等人[6]得出的结论为当湍流强度不变时,积分尺度增加对湍流燃烧速度一直都是抑制作用。本实验的湍流燃烧速度ST/SL随湍流强度u′/SL变化关系如图15所示,其中湍流燃烧速度的计算采用湍流燃烧实验中普遍使用的全局消耗速率(Global consumption speed),如式(3)所示:

(3)

式中:Qm为混合气的质量流量;ρm为混合气密度;A

图15 湍流燃烧速度ST, GC/SL随湍流强度u′/SL变化关系

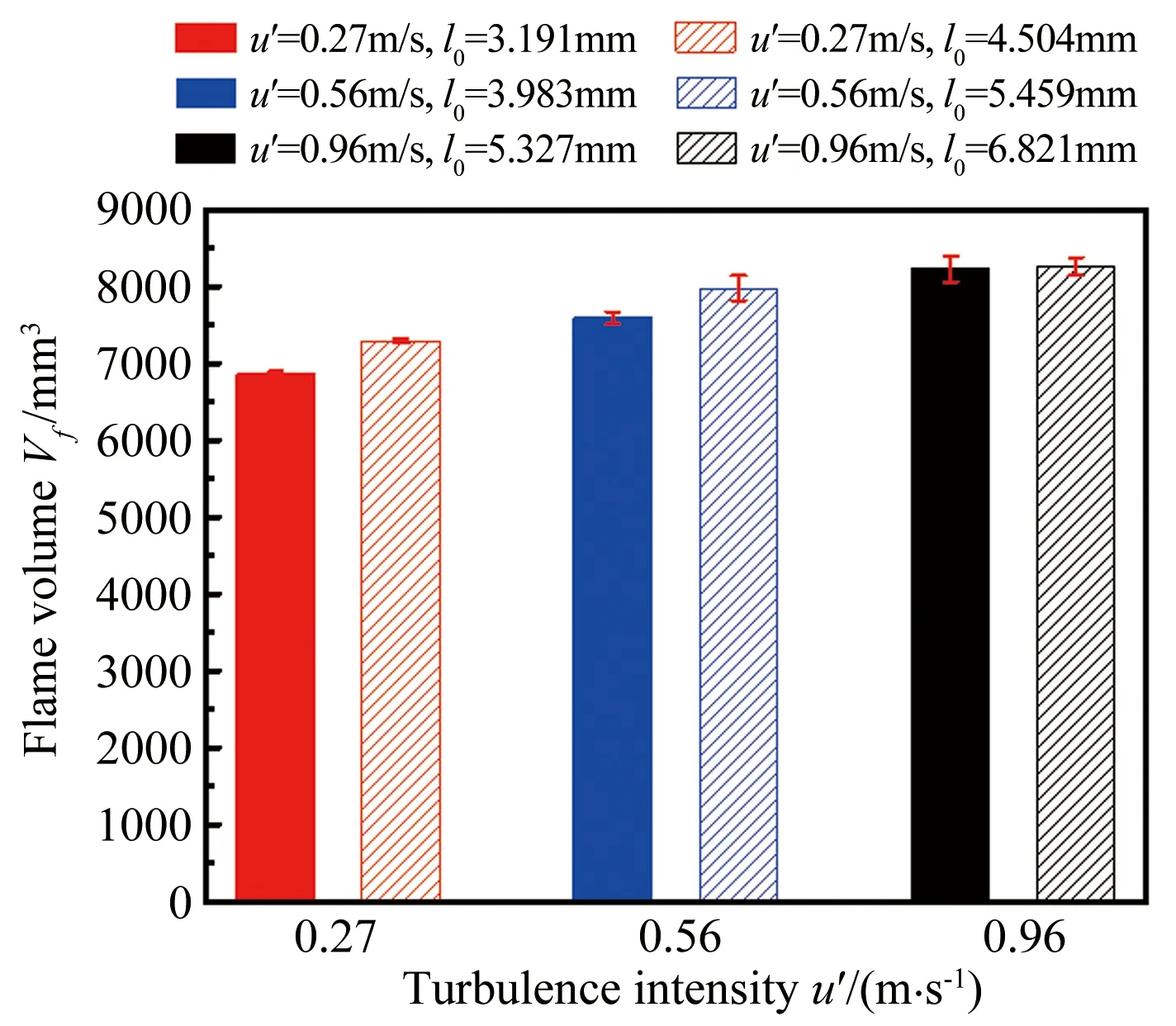

火焰体积Vf是众多火焰结构特征参数中非常重要的一项。稀燃混合气的平均燃料消耗率为[23]:

〈W〉=ρ0YfUA/Vf

(4)

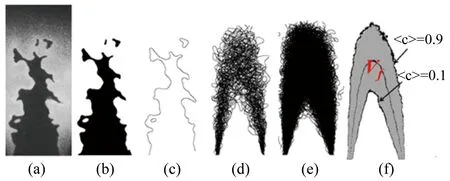

而湍流火焰的平均放热率和平均燃料消耗率成正比,故火焰体积Vf和湍流火焰平均放热率成反比,表征湍流的燃烧区域,并取决于火焰前锋面在空间的分布。放热率分布对工业燃烧器的燃烧效果有显著影响,比如火焰振荡。故研究积分尺度和湍流强度对火焰体积的影响很有必要。但理论和实验都表明同一种燃烧器的湍流强度增大会使得积分尺度减小[18],使得单独研究积分尺度对火焰体积的影响不易实现,无法解释清到底是湍流强度还是积分尺度在影响火焰体积。而本实验中的变结构本生灯能将湍流强度对积分尺度的影响剥离开。本文实验中是利用OH-PLIF图片的统计处理得到湍流本生灯火焰体积Vf,如下图16所示,当得到500张瞬时火焰平均二值图像和平均进展变量

图16 预混湍流火焰后处理过程:(a) 原始图片;(b) 二值化图片;(c) 火焰前锋面;(d) 100张前锋面叠加的火焰刷;(e) 500张叠加的火焰前锋面;(f) 平均进展变量

图17 积分尺度和湍流强度对火焰体积的影响(U=3m/s)

4 结 论

(1) 本文发展的新型可控湍流尺度预混湍流燃烧器,可显著拓宽湍流强度,从9%扩展到37%;并能通过调整孔板结构产生可控湍流强度和尺度的准各向同性湍流场。

(2) 预混湍流火焰OH-PLIF图片表明,增强湍流强度使得火焰高度降低,火焰面破碎程度明显增加,孤岛结构明显增多,且让湍流火焰区域扩展到了薄层反应区,相比本研究组之前的工况范围有了较大拓展。

(3) 决定积分尺度对湍流燃烧速度影响的因素不仅有湍流强度,还有宏观雷诺数:增加积分尺度对湍流燃烧速度的抑制作用在高宏观雷诺数比低宏观雷诺数下更为明显。可能存在临界宏观雷诺数ReC,能够表现流体惯性力占主导地位的程度,进而决定积分尺度对湍流燃烧速度的影响效果。

(4) 积分尺度作为流场中的大涡尺度,能量大,扰动能力强,故控制来流速度和湍流强度相同的情况下,积分尺度越大,火焰体积越大;但过高的湍流强度会使火焰面褶皱更加剧烈,小尺度叠加在大尺度上的程度增强,最终也使火焰体积显著增大,掩盖了积分尺度对火焰体积的影响。说明积分尺度(表征大尺度)不如湍流强度(表征叠加小尺度的程度)对火焰放热率影响大。

参考文献:

[1]Peters N. Turbulent combustion[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[2]Lipatnikov A. Fundamentals of premixed turbulent combustion[M]. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2013.

[3]Leisenheimer B, Leuckel W. Self-generated acceleration of confined deflagrative flame fronts[J]. Combustion Science and Technology, 1996, 118(1-3): 147-164.

[4]Ballal D R. The structure of a premixed turbulent flame[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 1979, 367(1730): 353-380.

[5]Li S C, Libby P A, Williams F A. Experimental investigation of a premixed flame in an impinging turbulent stream[J]. Symposium on Combustion, 1994, 25(1): 1207-1214.

[6]Shepherd I G, Bourguignon E, Michou Y, et al. The burning rate in turbulent bunsen flames[J]. Symposium on Combustion, 1998, 27(1): 909-916.

[7]Ting D S K, Checkel M D, Haley R, et al. Early flame acceleration measurements in a turbulent spark-ignited mixture[R]. SAE Technical Paper 940687, 1994.

[8]Yoshida A, Tsuji H. Characteristic scale of wrinkles in turbulent premixed flames[J]. Symposium on Combustion, 1982, 19(1): 403-411.

[9]Kobayashi H, Kawahata T, Seyama K, et al. Relationship between the smallest scale of flame wrinkles and turbulence characteristics of high-pressure, high-temperature turbulent premixed flames[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2002, 29(2): 1793-1800.

[10]Lawn C J, Schefer R W. Scaling of premixed turbulent flames in the corrugated regime[J]. Combustion and Flame, 2006, 146(1-2): 180-199.

[11]Tanahashi M, Yu Y, Miyauchi T. Effects of turbulence characteristic length scale on hydrogen-air turbulent premixed flames[J]. Thermal Science and Engineering, 2001, 9: 39-48.

[12]Yu Y, Tanahashi M, Miyauchi T. Relation between turbulence characteristic length scale and local flame structure in turbulent premixed H2-air flames[C]. The Japanese 38thSymposium on Combustion, 2000.

[13]Tanahashi M, Fujimura M, Miyauchi T. Coherent fine-scale eddies in turbulent premixed flames[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2000, 28(1): 529-535.

[14]Lachauxa T, Haltera F, Chauveaua C, et al. Flame front analysis of high-pressure turbulent lean premixed methane-air flames[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2004, 30(1): 819-826.

[15]Yuen F T C, Ömer L Gülder. Premixed turbulent flame front structure investigation by Rayleigh scattering in the thin reaction zone regime[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2009, 32(2): 1747-1754.

[16]Marshall A, Venkateswaran P, Noble D, et al. Development and characterization of a variable turbulence generation system[J]. Experiments in Fluids, 2011, 51(3): 611-620.

[17]Skiba A W, Wabel T, Temme J, et al. Measurements to determine the regimes of turbulent premixed flames[C]. AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2013.

[18]Zhang M, Wang J H, Xie Y L, et al. Measurement on instantaneous flame front structure of turbulent premixed CH4/H2/air flames[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2014, 52(1): 288-296.

[19]Laws E M, Livesey J L. Flow through screens[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1978, 10(1): 247-266.

[20]Mazellier N, Danaila L, Renou B. Multi-scale energy injection: a new tool to generate intense homogeneous and isotropic turbulence for premixed combustion[J]. Journal of Turbulence, 2010, 11(43): 1-30.

[21]Driscoll J F. Turbulent premixed combustion: Flamelet structure and its effect on turbulent burning velocities[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2008, 34(1): 91-134.

[22]Zhang M, Wang J H, Xie Y L, et al. Flame front structure and burning velocity of turbulent premixed CH4/H2/air flames[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38(26): 11421-11428.

[23]Kobayashi H, Hagiwara H, Kaneko H, et al. Effects of CO2dilution on turbulent premixed flames at high pressure and high temperature[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2007, 31(1): 1451-1458.